清水和夫のダイナミック・セイフティ・テスト(Dynamic Safty Test)

Number 72(SEASON.6)

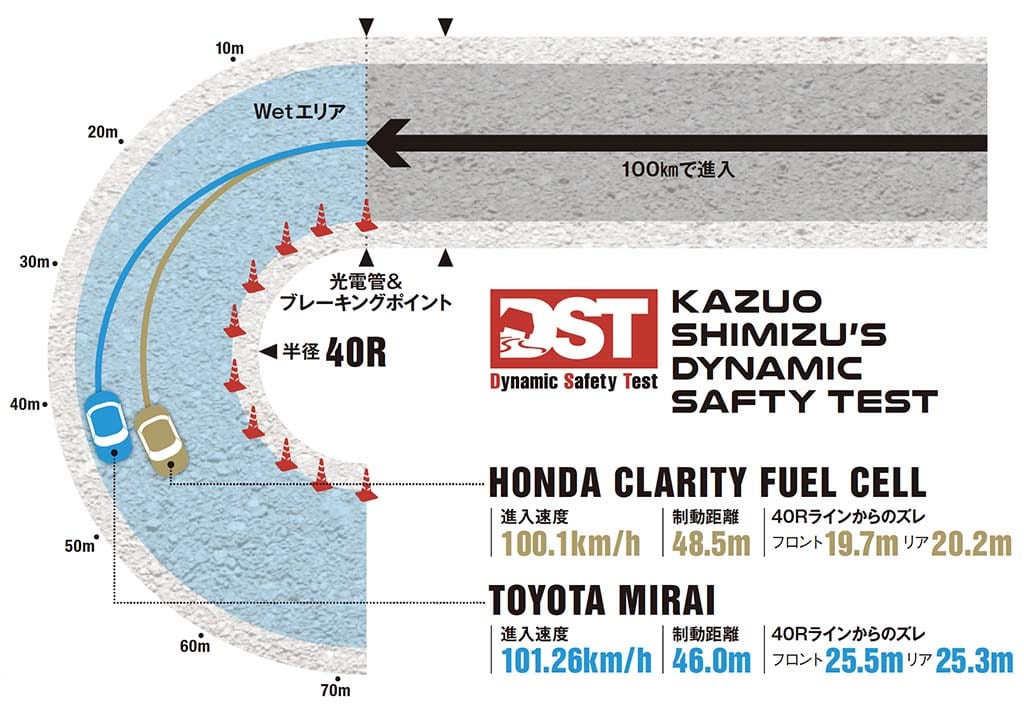

TOYOTAミライ vs HONDAクラリティ・フューエルセル/Test02:ウェット旋回ブレーキテスト

●テストの「方法」と「狙い」

ドライ路面からウェット路面に100km/h(±2%)で進入、半径40Rのカーブをフルブレーキングしながら曲がる。路面はハイドロプレーニングよりもウェットグリップが問われる水深5mmに設定。ABSやタイヤを含めたクルマの総合的なブレーキ性能と、シャシーの旋回性能(ラインが外に膨らむクルマは危険)をみる。

タイヤコンデション

TOYOTA MIRAI

前後215/55R17サイズのブリヂストン製エコピア EP133を装着。ミライ専用設計だが、リプレイスでも市販され、汎用性は高い。ウェット性能と乗り心地(トレッド)の硬さから推測すると、転がり抵抗がかなり低いタイプだろう。

前後215/55R17サイズのブリヂストン製エコピア EP133を装着。ミライ専用設計だが、リプレイスでも市販され、汎用性は高い。ウェット性能と乗り心地(トレッド)の硬さから推測すると、転がり抵抗がかなり低いタイプだろう。

HONDA CLARITY FUEL CELL

こちらもブリヂストン製のエコピア EP160で、前後235/45R18 94Wサイズを装着。今回のクラリティに装着されたEP160はEV専用に開発したエコタイヤだが、ホンダのスペックはウェット性能と静粛性に優れていた。

こちらもブリヂストン製のエコピア EP160で、前後235/45R18 94Wサイズを装着。今回のクラリティに装着されたEP160はEV専用に開発したエコタイヤだが、ホンダのスペックはウェット性能と静粛性に優れていた。

タイヤの選定でクラリティに軍配。しかし両車ともブレーキの改善は課題

TOYOTA MIRAI

●制動距離:46.0m(★★★)

ミライのタイヤはかなり低い転がり抵抗を持つことがドライ路面の直線ブレーキテストで分かっていたので、あまり期待はしていなかった。だが、本当に驚いたのは、2-3mm程度の水深でハイドロプレーンが発生し、一瞬ブレーキもハンドルも効かない状態が発生した。水たまりに入った瞬間、今まさにタイヤが浮いているというインフォメーションを感じたのだ。制動力はなんとか発生しているが、ハンドルがほとんど効かなかった。2回目はハンドル操作をやや先行させ、ABSのロバスト性をチェックしたが、この状況下でも低ミュー路の誤判定が起きなかったので安堵した。FFでもリアの重量が比較的大きいので、リアブレーキが使えている。プリウスのリアブレーキの効きよりも、断然良いと言えるだろう。

ミライのタイヤはかなり低い転がり抵抗を持つことがドライ路面の直線ブレーキテストで分かっていたので、あまり期待はしていなかった。だが、本当に驚いたのは、2-3mm程度の水深でハイドロプレーンが発生し、一瞬ブレーキもハンドルも効かない状態が発生した。水たまりに入った瞬間、今まさにタイヤが浮いているというインフォメーションを感じたのだ。制動力はなんとか発生しているが、ハンドルがほとんど効かなかった。2回目はハンドル操作をやや先行させ、ABSのロバスト性をチェックしたが、この状況下でも低ミュー路の誤判定が起きなかったので安堵した。FFでもリアの重量が比較的大きいので、リアブレーキが使えている。プリウスのリアブレーキの効きよりも、断然良いと言えるだろう。

HONDA CLARITY FUEL CELL

●制動距離:48.5m(★★★☆)

クラリティのほうがタイヤのウェットグリップは優れている。ウェット路に進入した際、ミライのようにタイヤが浮く感じはなく、しっかりと路面に接地しておりハイドロプレーンも起きなかった。同じブリヂストン製エコピアだが、サイズが異なるだけでなく、車種専用となるトレッドコンパウンドの違いも大きく影響する。ちなみにタイヤの溝はミライよりも約1mm多く残っていた。クラリティのABSはミライほど最大のストッピングパワーを発揮するものではないが、ライントレース性は満足できた。しかしハンドルを先行させる2回目のテストでは、リアブレーキの減圧が目立ち、制動距離は伸びてしまった。ブレーキシステムの出来やチューニングはミライに軍配を挙げたいが、タイヤの選定ではクラリティに賛成だ。