小さな断片から自動車史の広大な世界を管見するこのコーナー、今回は小さなファリーナだったピニンファリーナが、100年を超える自動車の歴史のなかで、ピニンから3代にわたって自動車デザインの巨人となった秘密に近づいてみたい。

ピニンファリーナはカロッツェリアの代名詞

スーパーアメリカこそピニンが最も誇りに思っていたクルマではなかっただろうか。独立してから35年後のひとつの到達点との思いもあったに違いない。また’60年代には日本車のデザインも手がけて来日も果たしている。

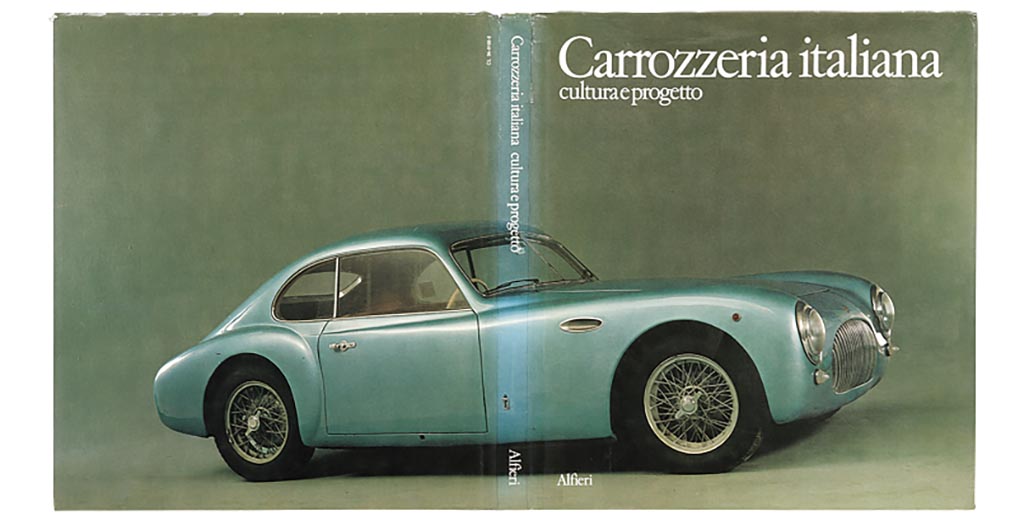

イタリアのカロッツェリアは、トリノという環境なくしては、存在しなかったのでないだろうか? 建築を巡る言説においてゲニウス・ロキという言葉がよく使われるが、それぞれの土地には目には見えない固有の何かが存在するという考え方で、元々がローマ神話の土地の守護霊の名前である。

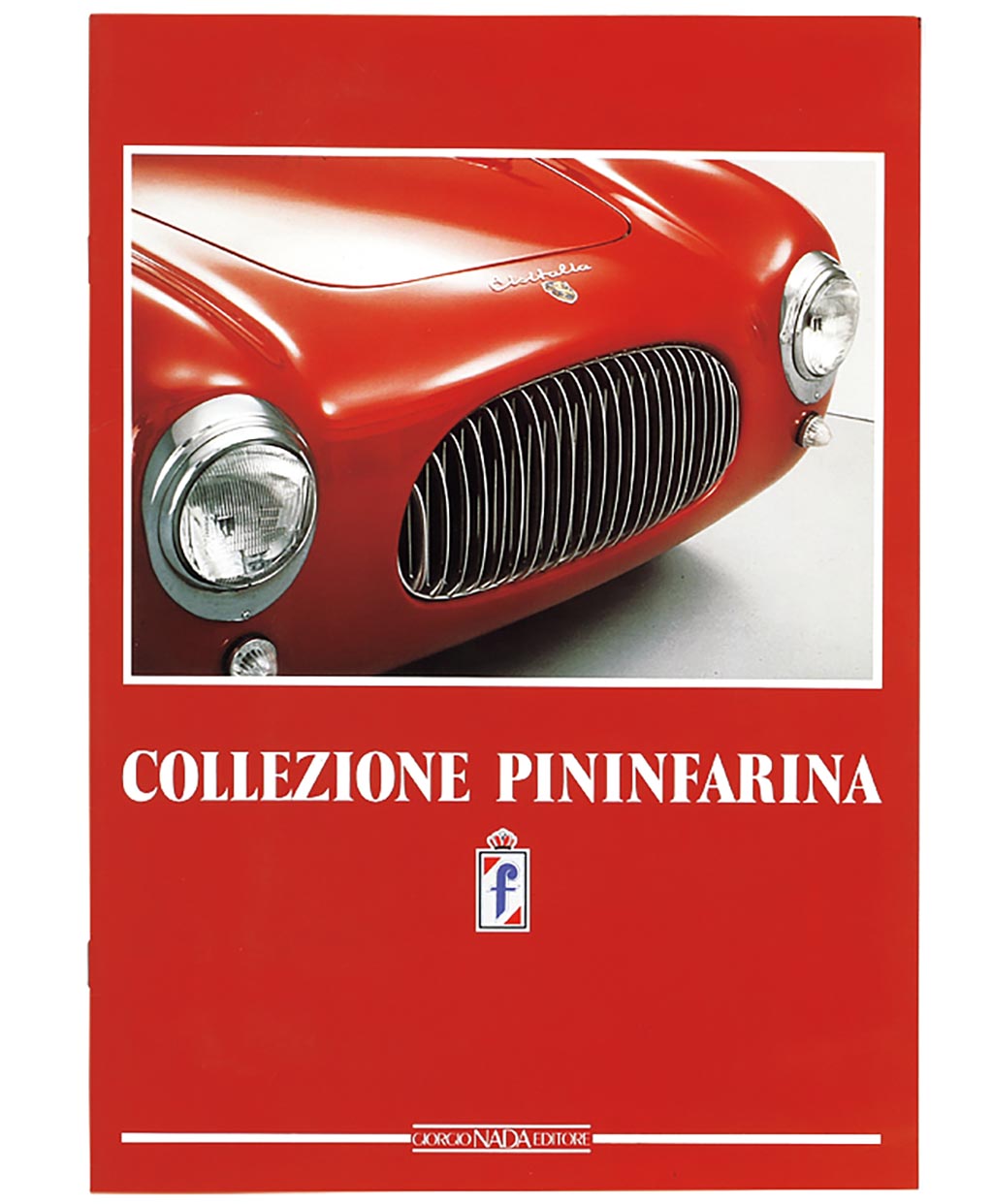

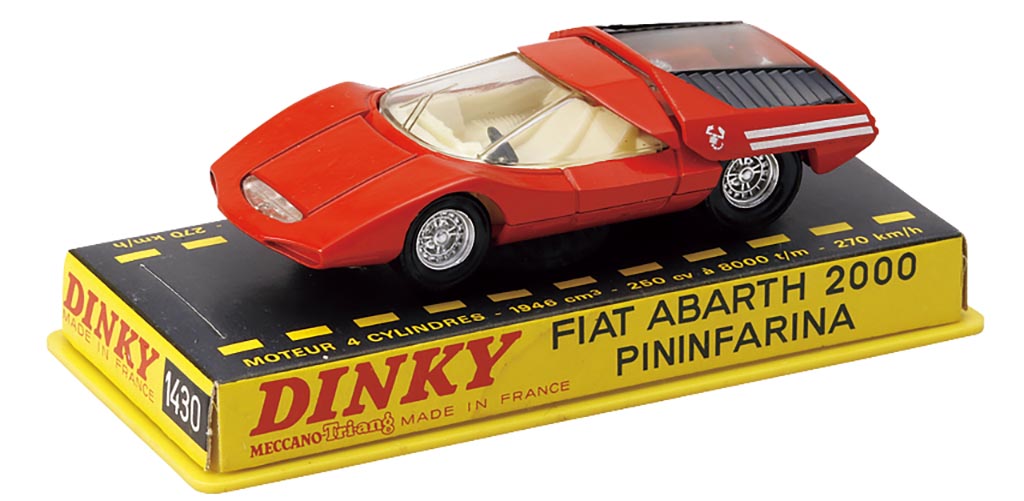

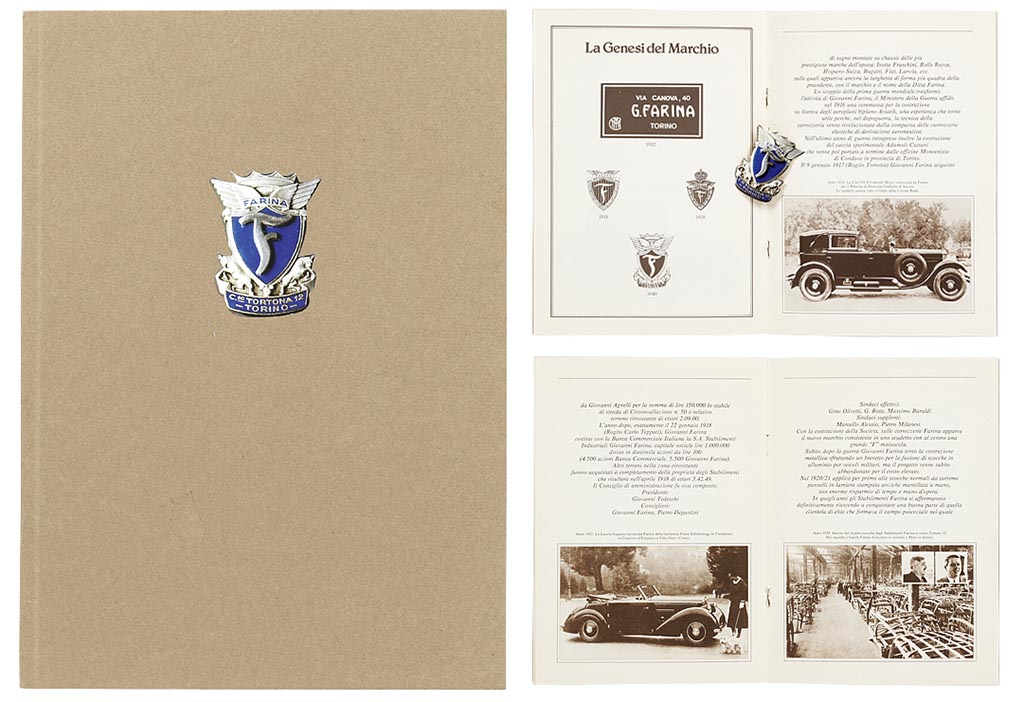

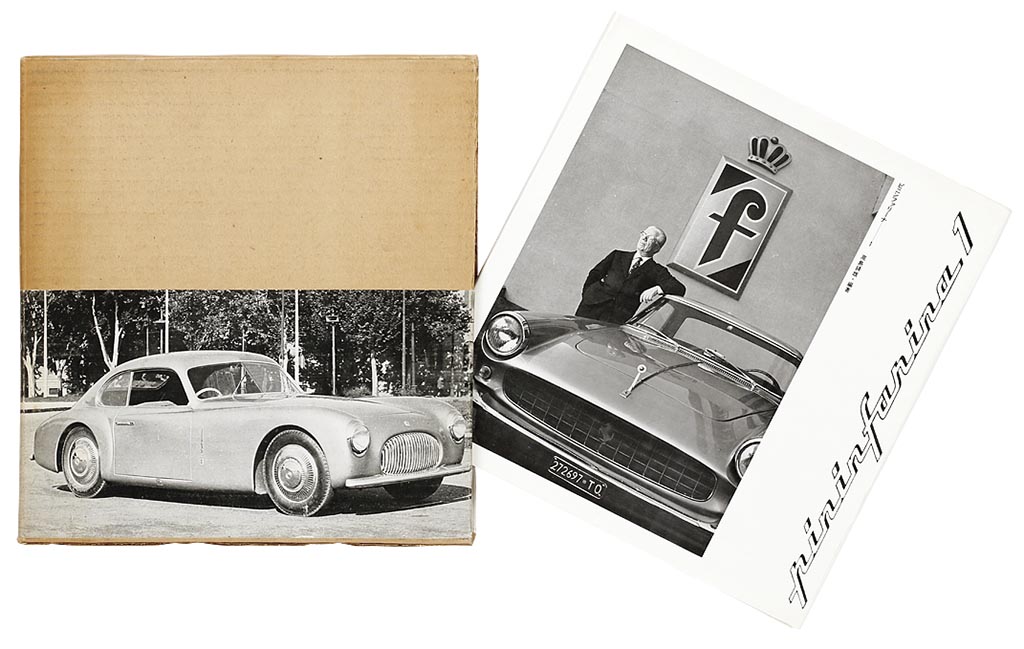

スタビリメンティ・ファリーナの小冊子には兄と並んでピニンの顔写真も掲載されている。黎明期の木工によるボディ・フレームが観察される。そのFの紋章は時代とともに刷新されたが、ピニンファリーナにも継承された。

かつては世界の中心となったローマ帝国が没落して幾つもの小国に分裂した後、19世紀末になって近代国家イタリアとして再統合される時代に中心となったのがトリノだった。

開放的な交流の場であるカフェに開明的な知識人が集まって談論風発、自由で進歩的な思想が育まれた。自動車がトリノで発展したのも、そんな環境があったからだろう。チェイラーノ兄弟に始まり、当初から大きく発展することを目論んでフィアットが設立され、イタリアの自動車生産の拠点となった。

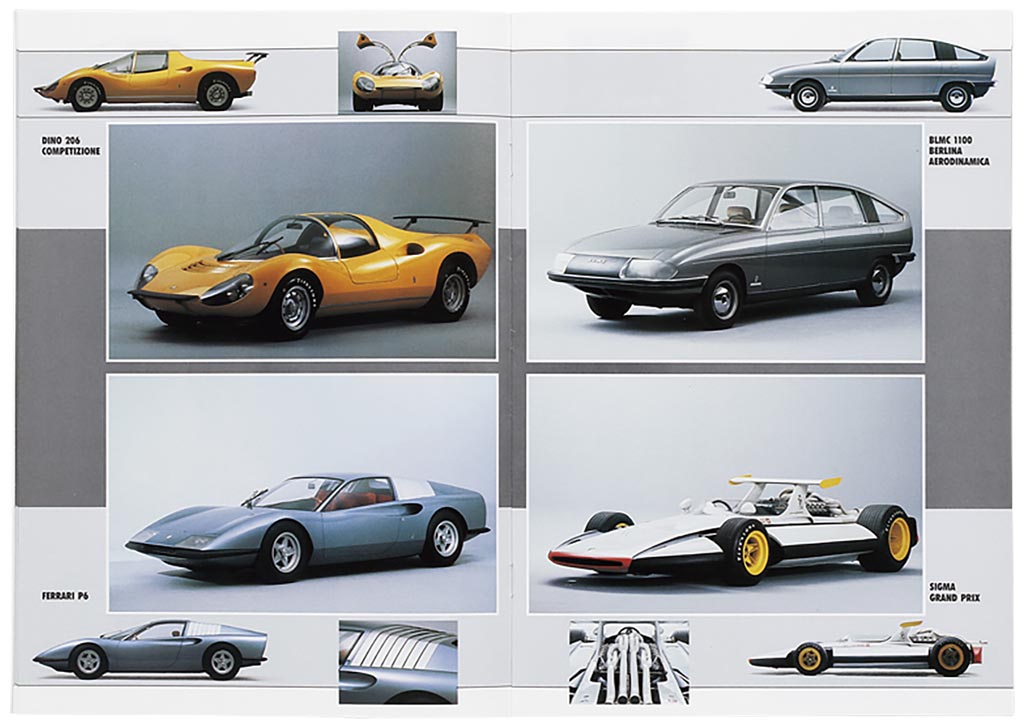

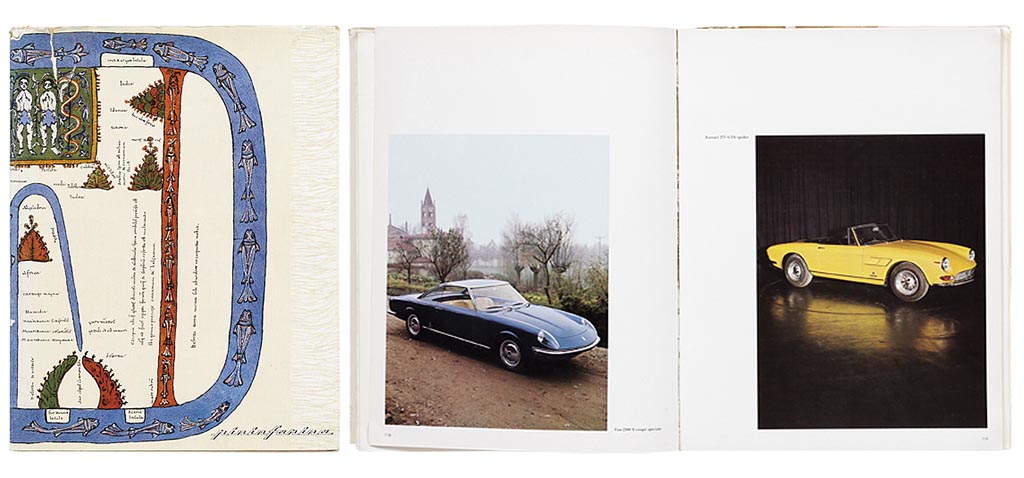

コンパクトに代表作を網羅する小冊子。1960年代は、それまでになかった新しいデザインが目眩くほど多数、創造された豊穣な時代であった。各地の自動車ショーで発表されたオートクチュールであるプロトタイプが素晴らしい!!

王侯貴族のために豪華な馬車を製造するカロッツェリアがイタリアでは発達していたが、自動車が生まれると、それらは自動車のボディ製造会社に転身した。馬車工房で働いていたジョバンニ・ファリーナもそのひとりで、1905年に独立して自動車のボディ工場を設立した。まもなく12歳だった弟の”ピニン”バティスタ・ファリーナもそこで働くようになる。

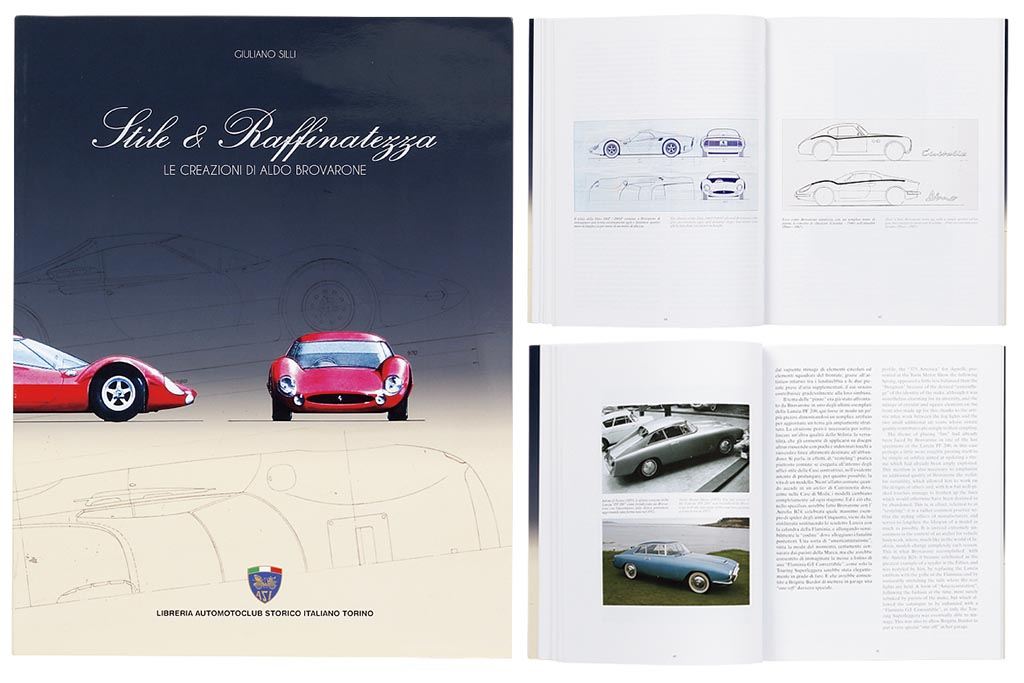

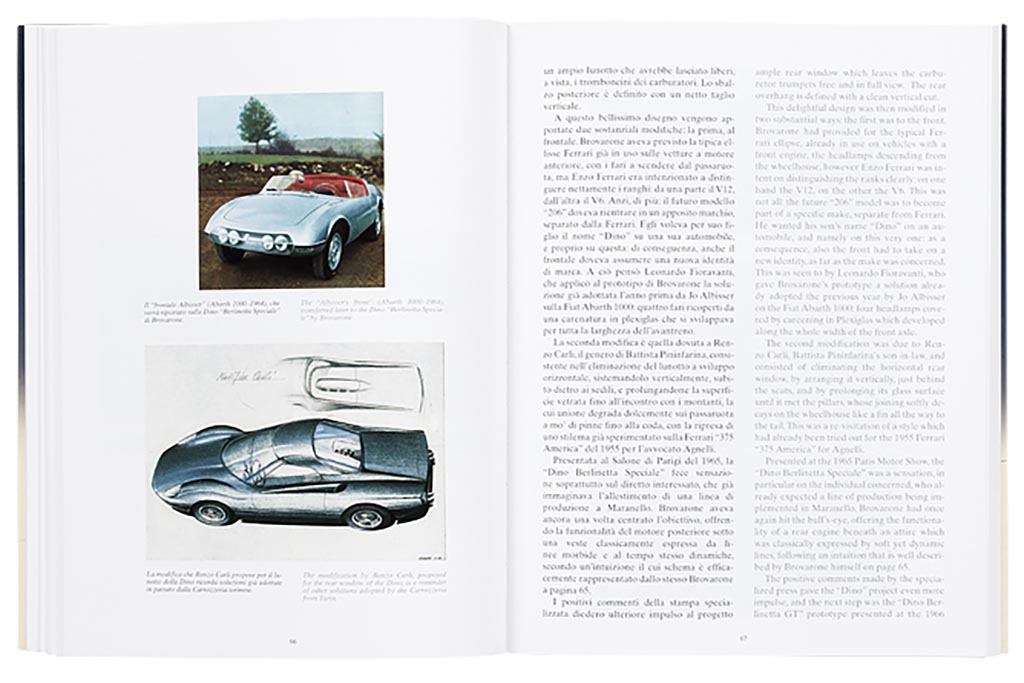

アルド・ブロヴァローネも忘れることができないデザイナー。1955年のランチアPF200のリアクオーターの背鰭は1975年のベータ・モンテカルロに見事再現。ディーノから488に至るミッドシップの原初のスタイルも彼による。

ピニンとはピエモンテの方言で小さい子供や末子を意味するが、1893年にファリーナ家の10番目の子供として生まれたバティスタは家族からその愛称で呼ばれて育ったのだ。

CARグラフィック誌において、自動車のデザインの記述を担当した高島鎮雄さんの慧眼は素晴らしく、ピニンファリーナの真髄を見抜いていた。この高島さんの名著は日本の自動車デザインや愛好家に多大な影響を及ぼした。

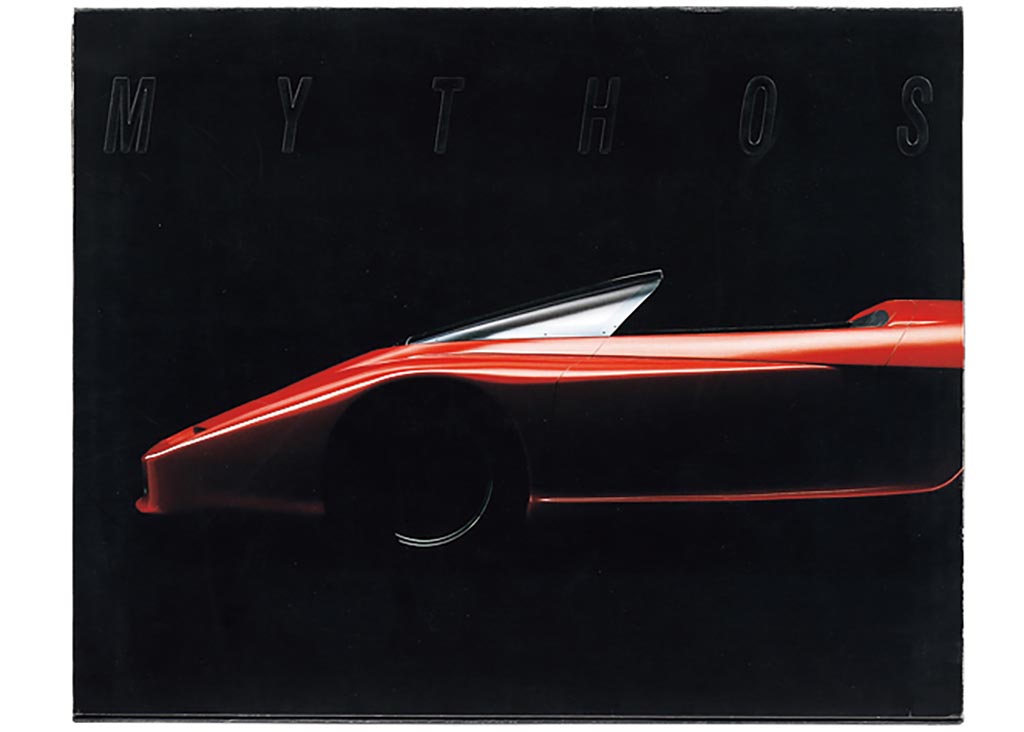

1960年代はトリノやパリやジュネーブの自動車ショーで発表されるカロッツェリア・イタリアーナの新作にいつも驚嘆し魅惑されてきたが、1989年に東京モーターショーでピニンファリーナの意欲作ミトスが発表されたのは事件だった。

1930年にピニンは独立して、カロッツェリア・ピニン・ファリーナを創業した。あえて”小さな”ファリーナと名付けたのだ。その裏返しの自負心に注目したい。

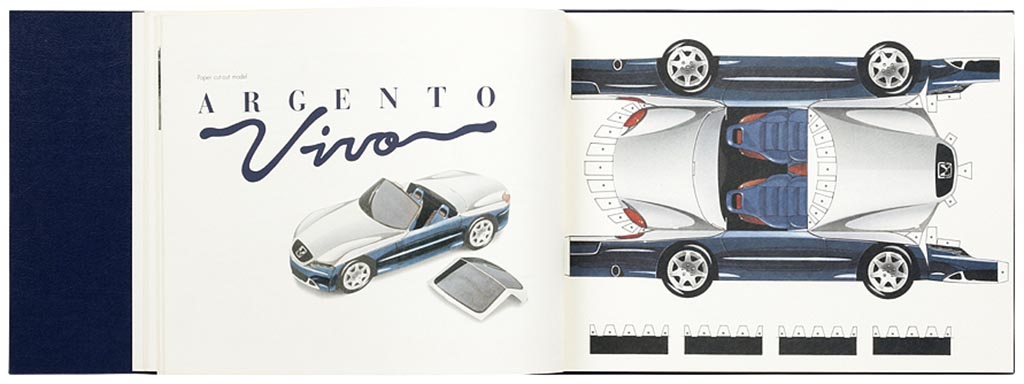

1995年にもピニンファリーナはホンダのコンポーネンツを採用したプロトタイプ、アルジェンテ・ヴィーヴォによって、実に様々な蠱惑的なデザイン要素を提案した。ホンダも、少しでもその提案を受け入れたらよかったのに。

黎明期からランチア・アストゥーラなどに流麗なスタイルを施し、戦後になると、チシタリア202SCやランチアにおける美しい面の構成力で評価を高め、1950年代後半からはフェラーリのデザインを一手に引受けて、フェラーリと共に歴史を歩むようになる。またアルファロメオやプジョーなどの量産車のデザインに携わり、時には製造も請け負って大規模な生産ラインを導入した。風洞設備を取り入れて、実証的に空力をデザインに取り入れた最初のカロッツェリアでもある。

1960年からはピニンファリーナ年鑑が発行された。芸術、考古学にまで及ぶとても質の高い綜合文化誌だった。たとえばこの号にはG・ボージュソンによるルイ・シボレー伝なども掲載。巻末のピニンファリーナのこの年の作品ページをご紹介しておこう。

アバンギャルド(バロック)と目されたベルトーネに対して、ピニンファリーナは古典的(クラシック)なデザイン工房と思われがちだが、実は同時にアバンギャルドであり、それまでに存在しなかったような斬新なデザインを夥しいほどに創造して、イタリアのカロッツェリアにも大きな刺激を与え、世界中に影響を及ぼした。何よりピニンファリーナにはロゴス(言語・哲学)と規範があった。その上に成り立つ斬新さだった。

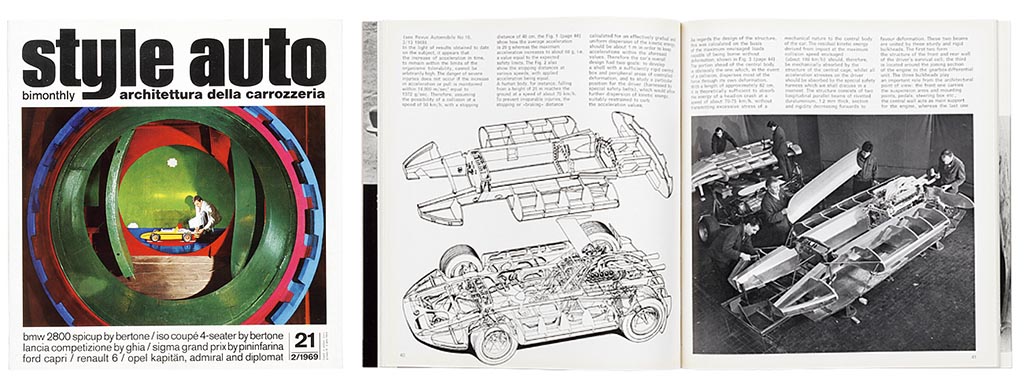

イタリアの自動車デザイン専門誌style auto。ピニンファリーナ以外のカロッツェリアも多く取り上げられて興味深い。この号では、Σグランプリを取材して、単にスタイルだけではない新しい自動車の開発にも携わるピニンファリーナを紹介。

トリノは、多くの自動車メーカーやカロッツェリアが誕生して育まれる特別な磁場であったことは間違いないが、それはピニンファリーナという偉大な存在があったからこそで、ピニンファリーナこそがトリノのゲニウス・ロキであったかもしれない。