ショーファードリブンの真髄はリムジンにあり

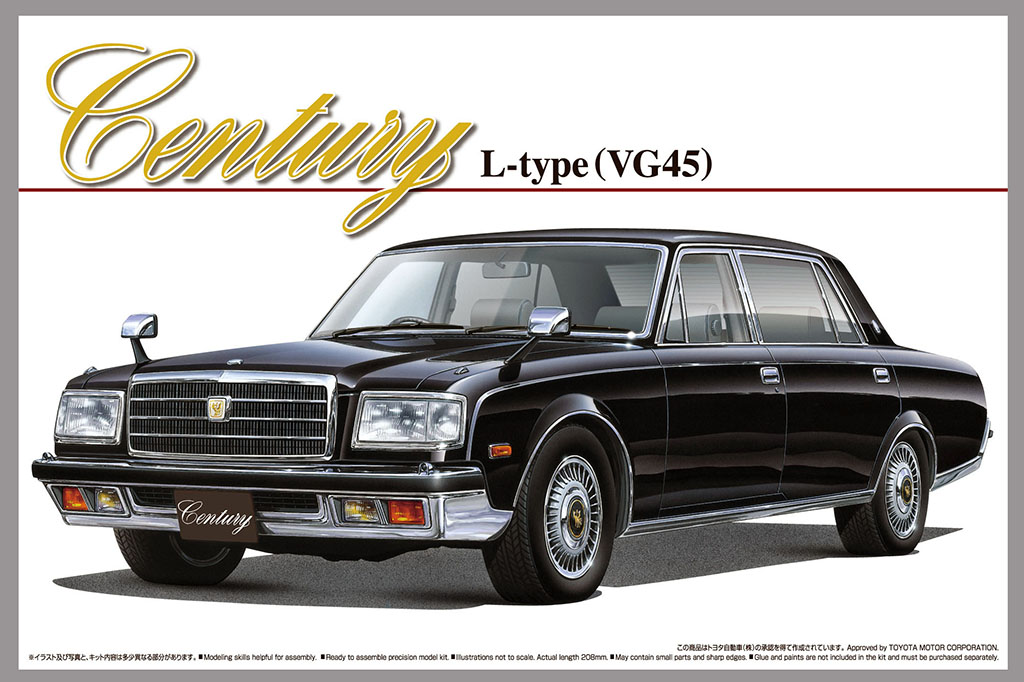

トヨタ・センチュリーは、クラウンやセルシオ/レクサスLSよりも格式の高いショーファードリブン専用の高級サルーンである。その第1世代VG系は1967年11月に登場し、細かい改良を積み重ねつつ基本部分は不変のまま1997年まで生産された。ホイールベース2860mmの4ドアセダンというフォーマットをずっと守ってきたセンチュリーに、初めて新たなバリエーションが加わったのは1989年11月。ホイールベースを一気に650mmも延長し、前後席間にパーティションを設置した本格的リムジンのHタイプである。

【画像60枚】ボディを延長しルーフも高くなったセンチュリーの全貌はコチラ!

型式名称はセダンのVG40に対しVG40改であり、ライン生産車ではなく特装改造車であることが判る。Hタイプは一見するとセダンをBピラーの位置で切断して延長分を挟み込んだように見えるが、実際にはリアドアがセダンよりも長く、後席の乗降性が重視されている。ちなみにセダンのホイールベースを150ミリ延長したセミロング版Lタイプ・VG45は、Hタイプよりも後の1990年9月に登場しており、Hタイプの長いリアドアを流用したものと思われる。

Lタイプ登場以後、HタイプはLタイプベースとなり、形式名もVG45改に変更された。VG40改は全数がコラムシフト車、VG45改にはフロアシフト車も存在するようだ。リアシートは2座セパレートと3座ラウンジがある。需要の大半が法人車や公用車という性格上、現存車はごく僅かで、国産旧車としては最もレアな部類かもしれない。

ボディをふたつ用意、切断位置をずらして繋げる!

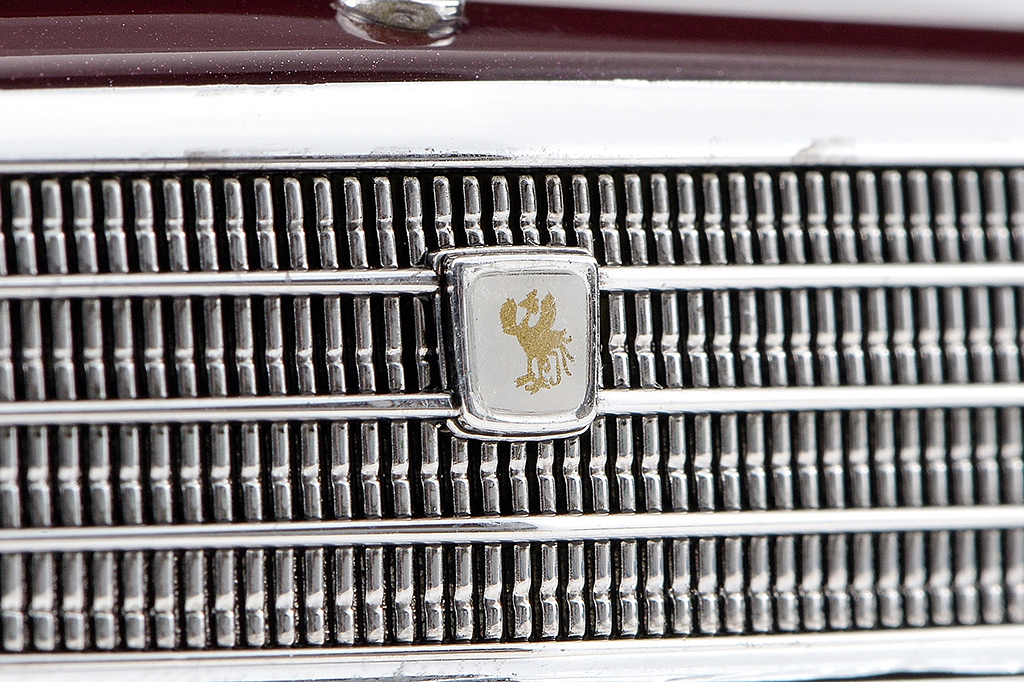

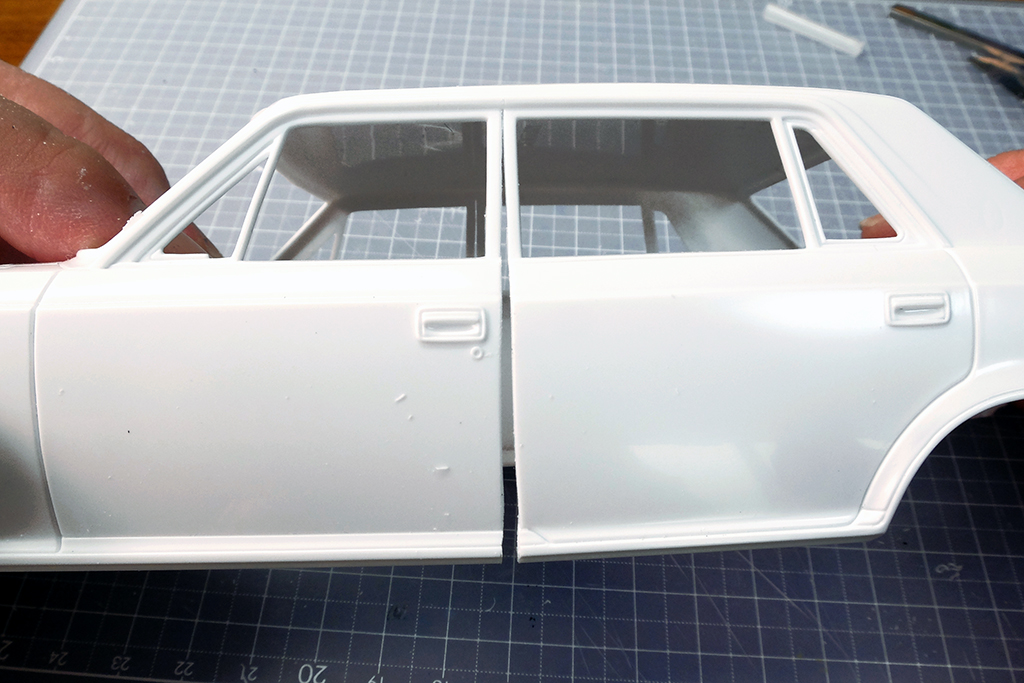

アオシマのセンチュリーは1/24プラモデルでは唯一の現行品で、比較的新しい金型ゆえボディやインテリアのモールドは良好だ。シャシーは現行クラウンなどと共通のスプリング車高調式だが、ホイールベースが延長されておりプロポーションの崩れは無い。VG45・Lタイプなので、Hタイプへの改造ではリアドア周辺がそのまま使えて好都合だ。HタイプはLタイプよりホイールベースが500mm長く、1/24換算では約20.8mmの延長となる。またルーフも30mm高く、1.25mmの嵩上げが必要になる。

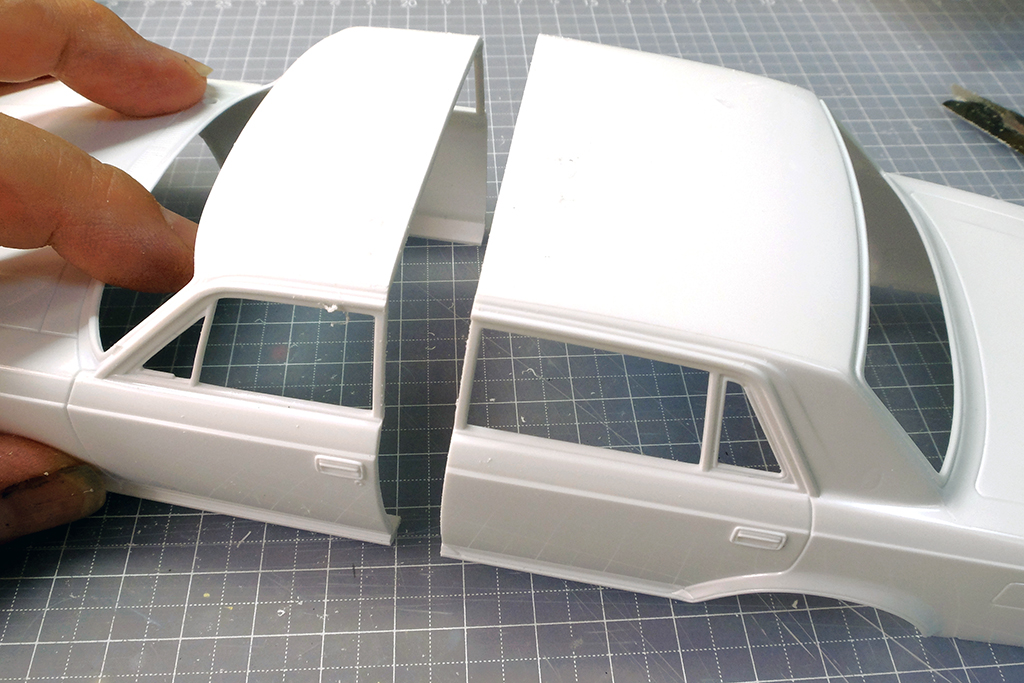

作例はアオシマのボディを2個用意し、エッチングのこを使って前ドアのパネルラインで切断した前半分と、前ドアの途中で切断した後半分を接合した。この方法だと延長部分に前ドアのハンドルが残るので、削り落とさなくてはならない。逆に前半分に後ドアの一部を残し、リアドア以降の後半分を繋げば、余計なドアハンドルは残らないが、どちらの切り方でもルーフのカーブは合わず、作業量はあまり変わらない。

ルーフは1mmプラ角棒で枠を作ってポリエステルパテを盛りつけ、全体が滑らかなカーブを描くように削り出した。シャシーは1mm厚プラ板で延長し3mmプラ角棒で補強、インテリアも前席直後でフロアを切断して延長し、パーティション・コンソールはプラ板箱組みで自作した。セダンからロングボディ・リムジンへの改造は比較的容易な工作で劇的な変化が楽しめるので、改造工作初心者にお勧めだ。センチュリー以外の車種で架空のリムジンを作ってみても楽しいだろう。ぜひトライしていただきたい。

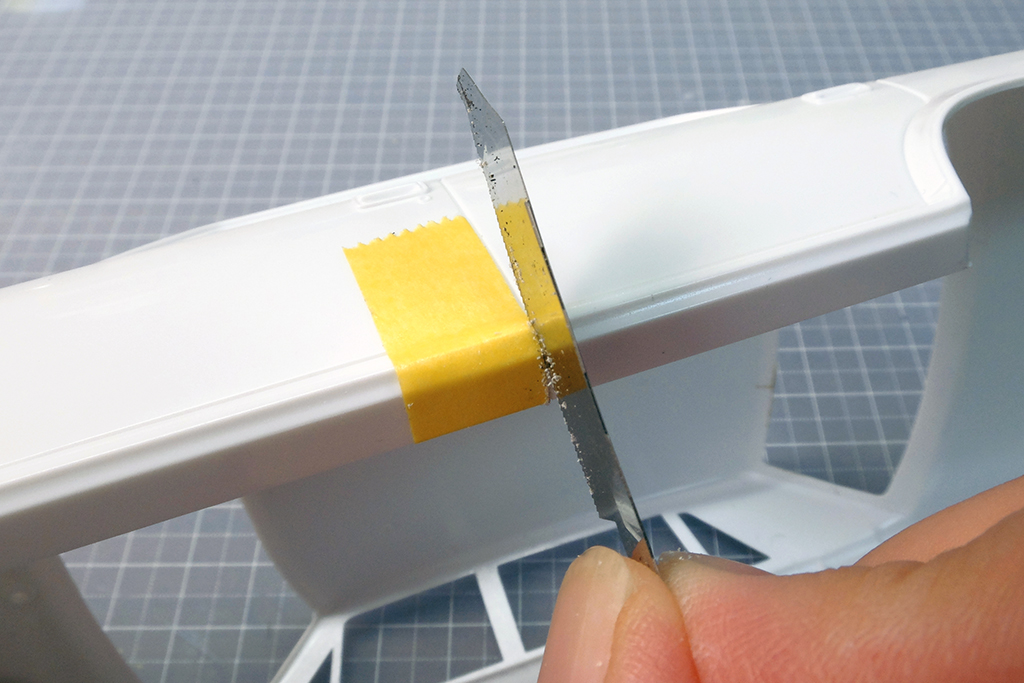

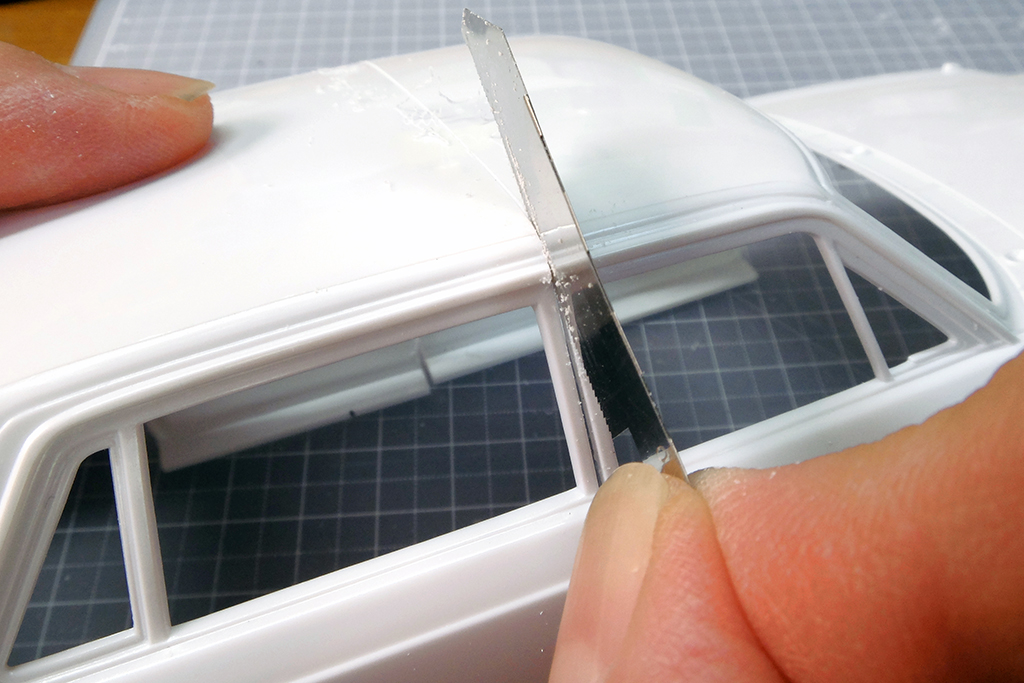

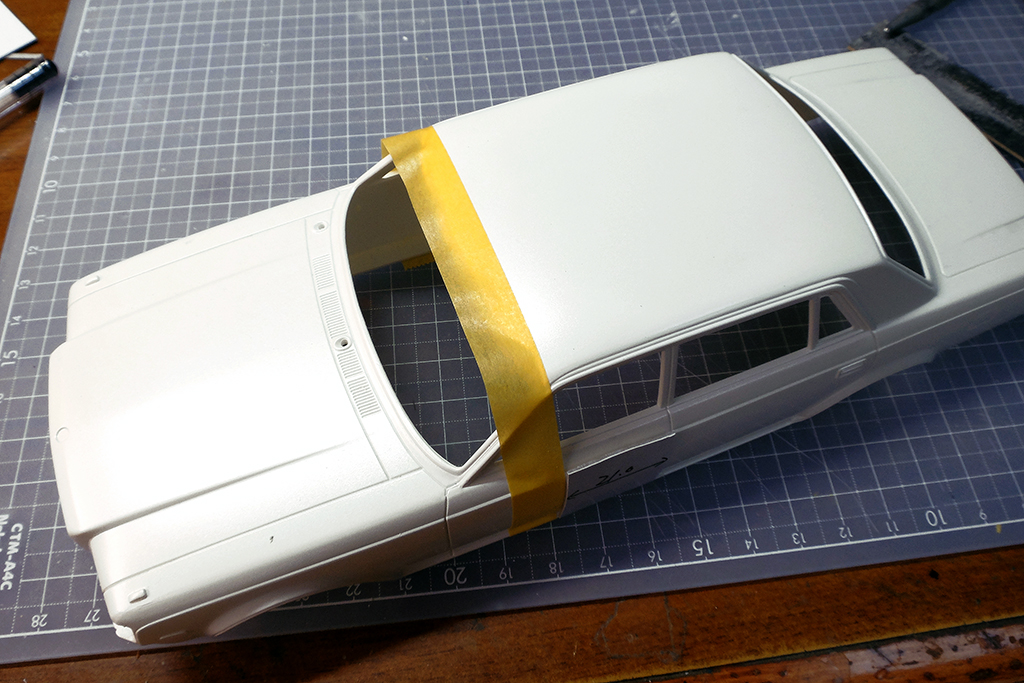

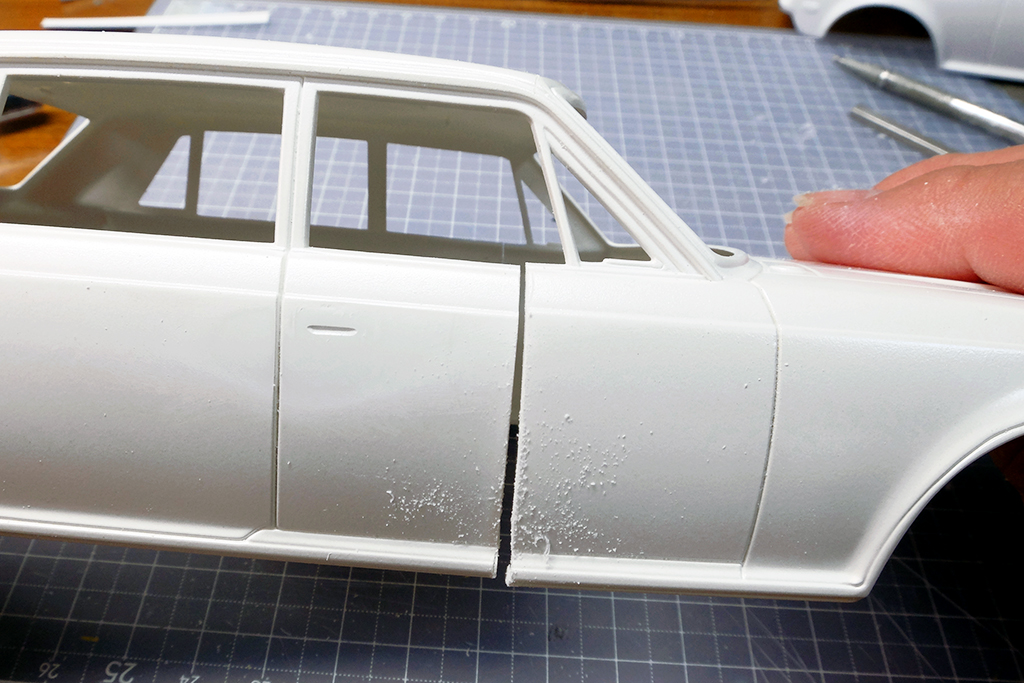

- 今回はボディを2個用意して切断位置をずらし合体することにした。1個目のボディは前後ドアの境で切断、2個目のボディは前ドアの途中で切断、この2つを繋げる。まず、1個目のボディを前ドア後側のオープニングラインで切断する。

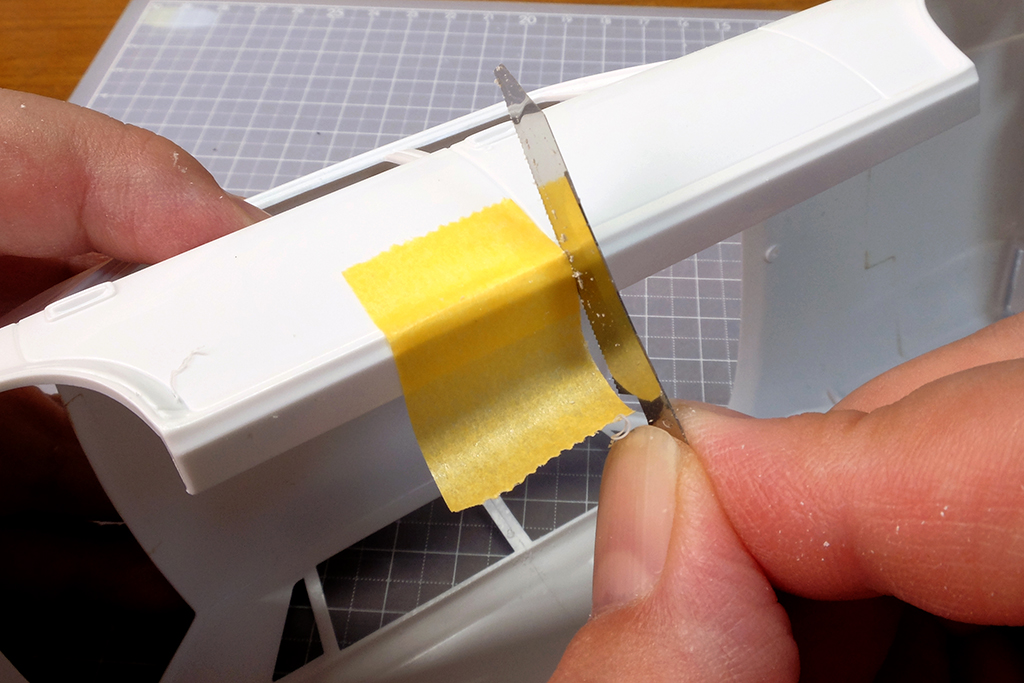

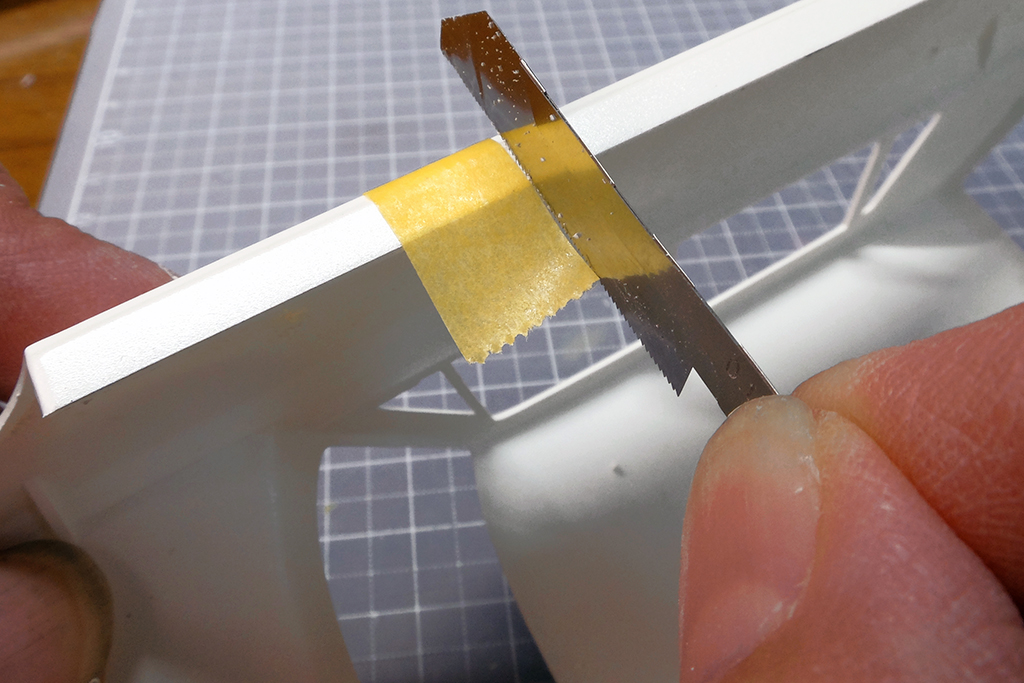

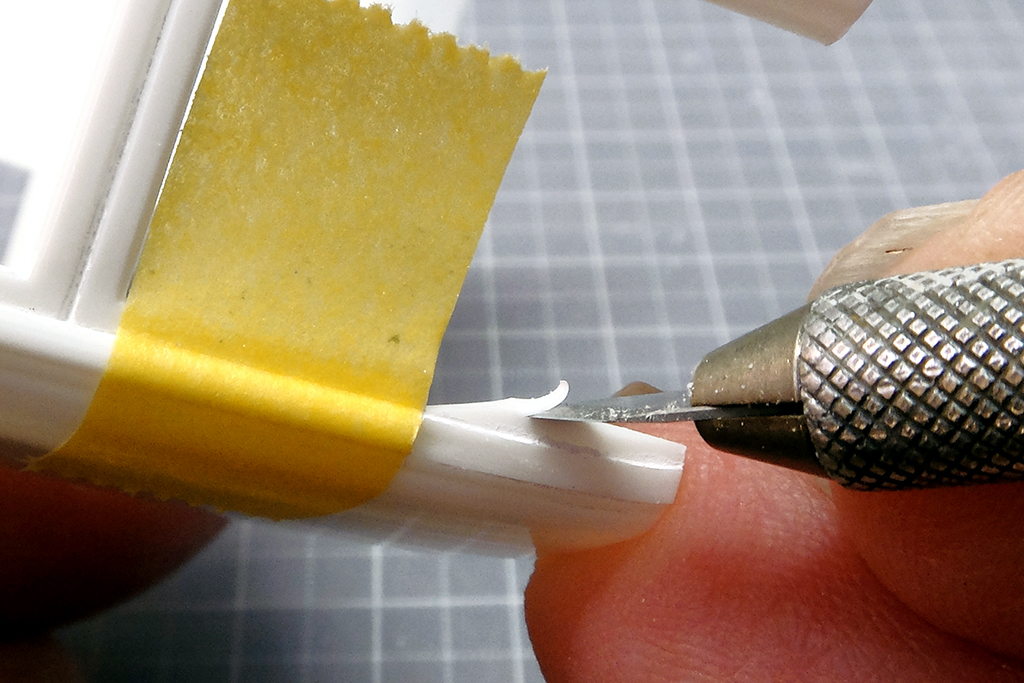

- ドアのスジ彫りに向かってエッチングソーを入れるが、スジから刃先が逸れないよう、不安な場合は0.2mmのBMCタガネでスジを深くしておく。

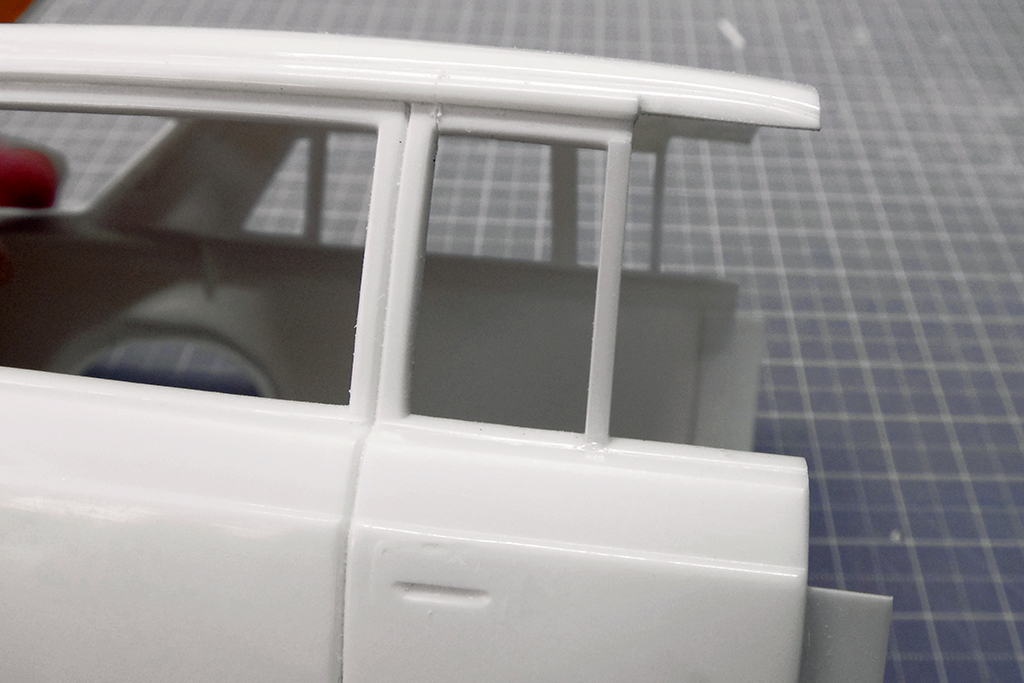

- 左右とも、レインモール直下まで切った所。

- 切り込みを結んで切断位置前側にテープを貼りラインを決定。0.3mmプラ板で直線ゲージを作り、刃厚分の隙間を付けてテープの後ろに貼る。

- ゲージに合わせてタガネでスジ彫り。

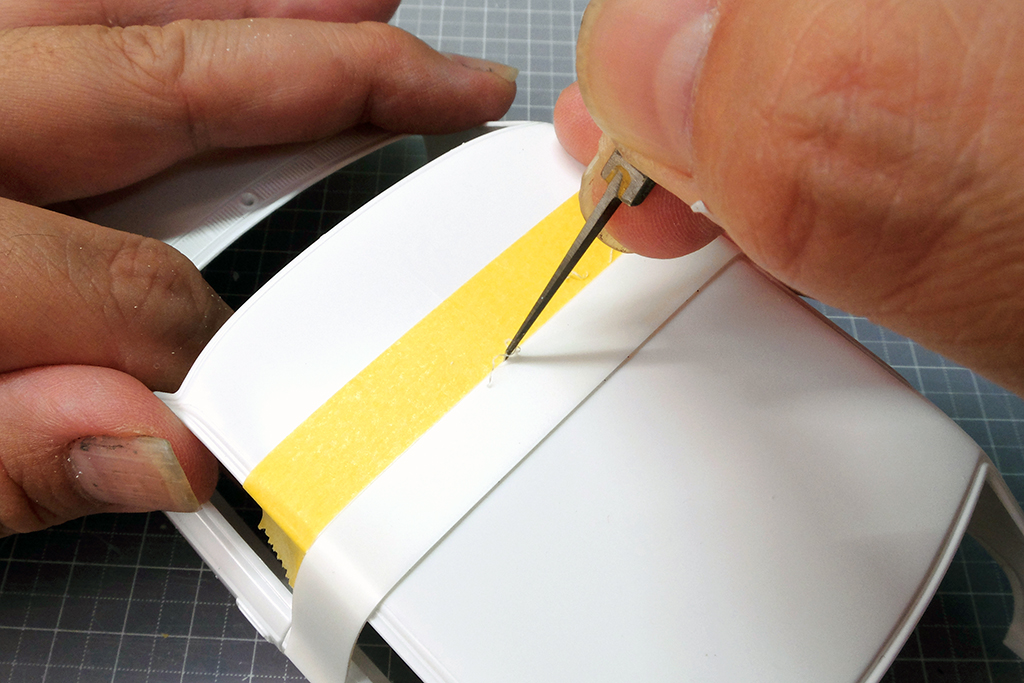

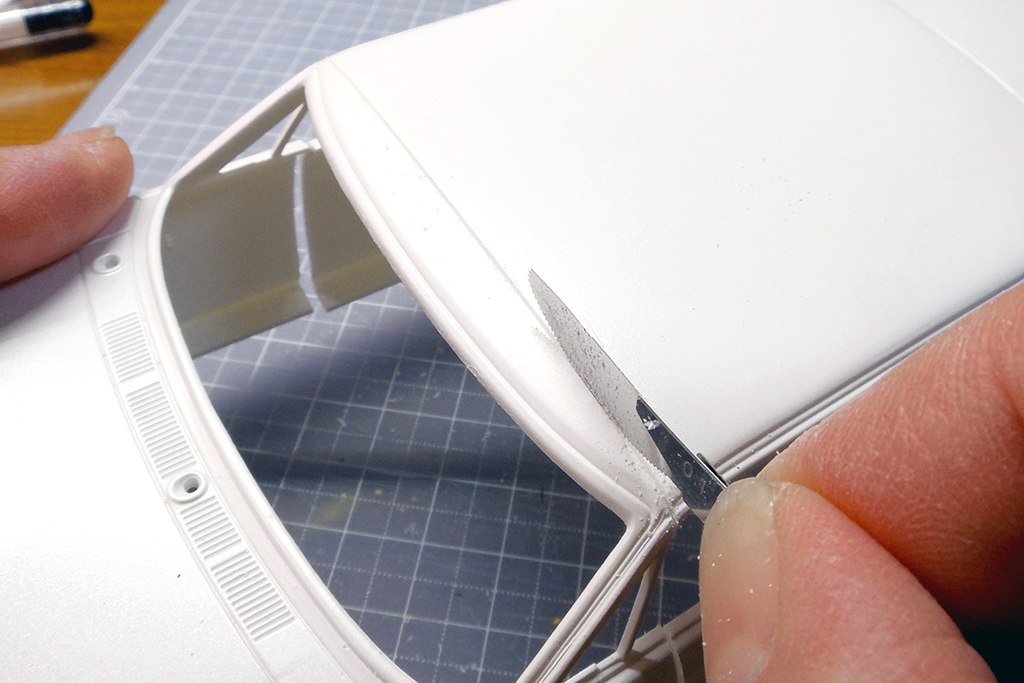

- ルーフにはっきりスジが入ったらゲージ類を剥がし、スジに沿ってエッチングのこで左右から切り込む。

- 中央部は円弧型ののこで。

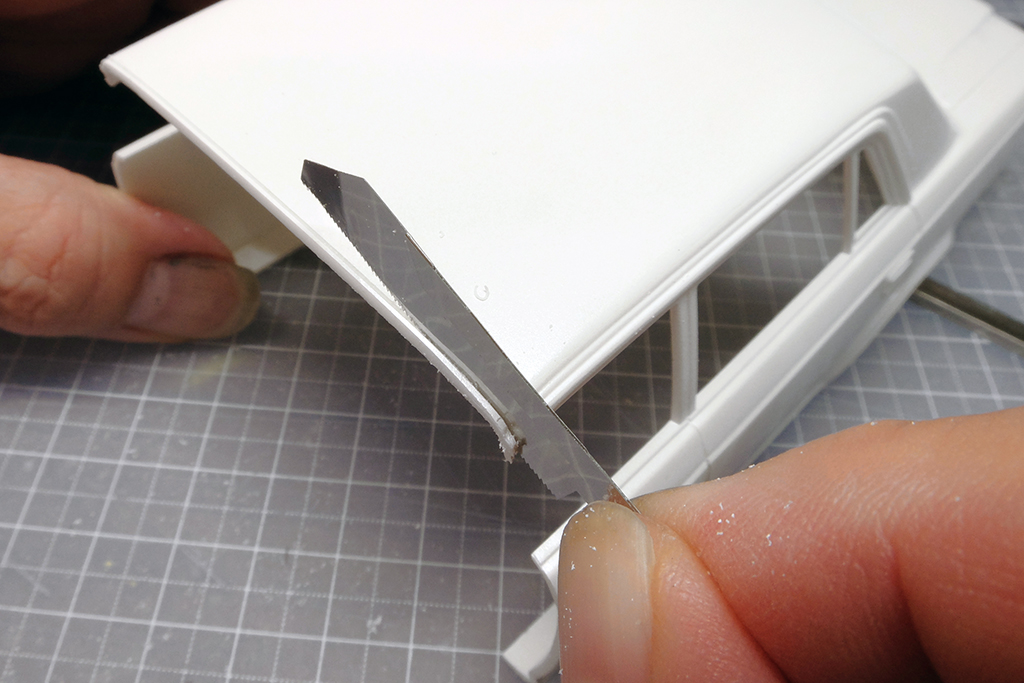

- 切断終了。エッチングのこは非常に刃が薄いので、切断後の寸法変化はあまり気にしなくて良いのが美点。

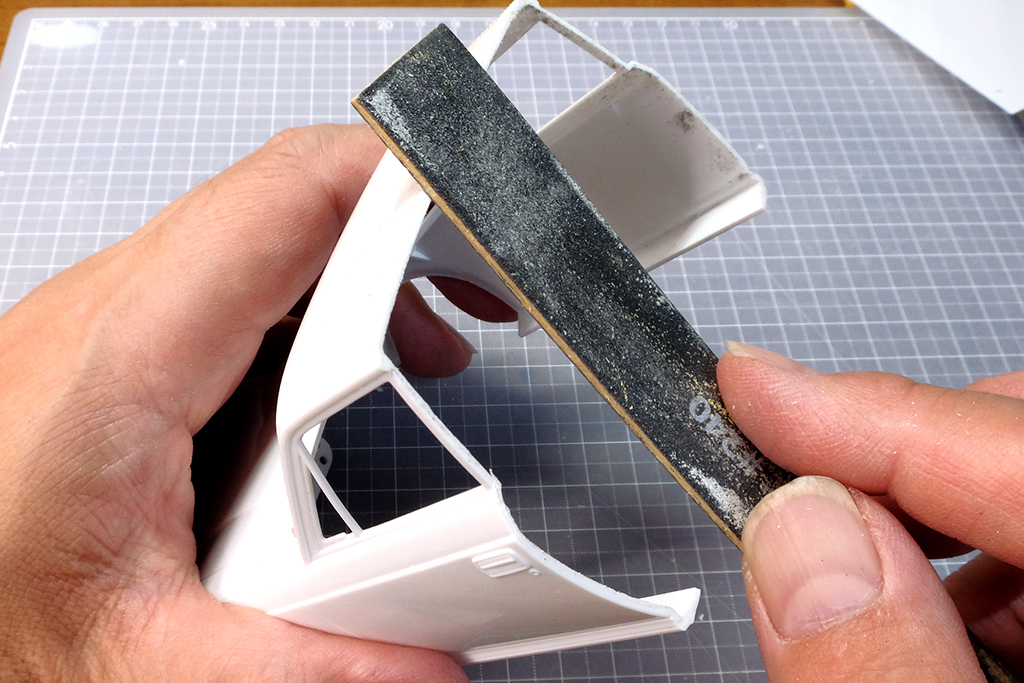

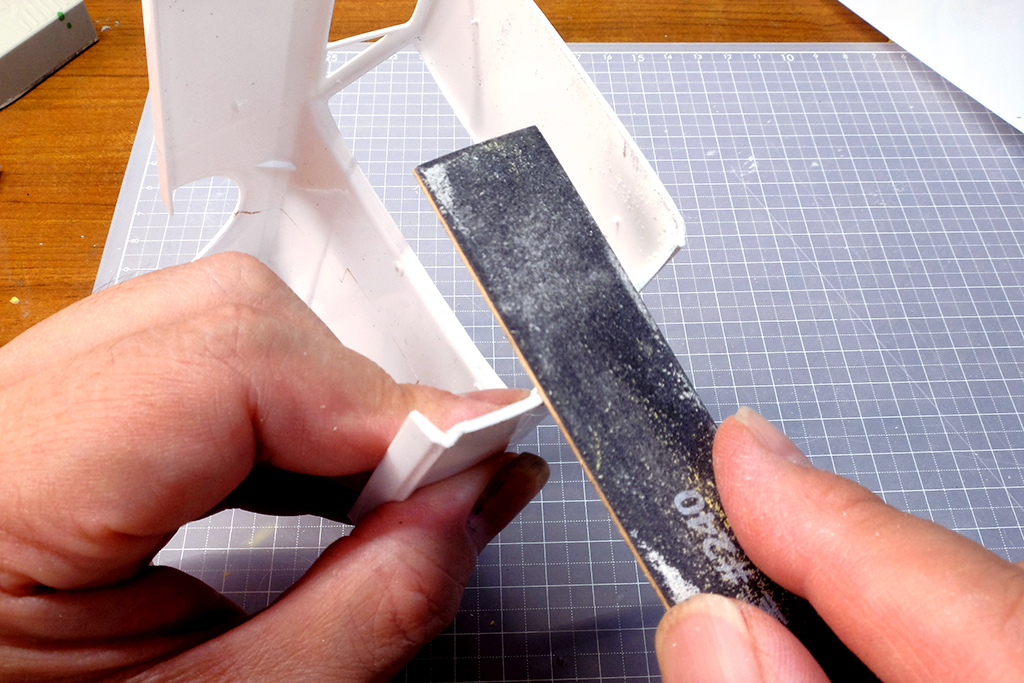

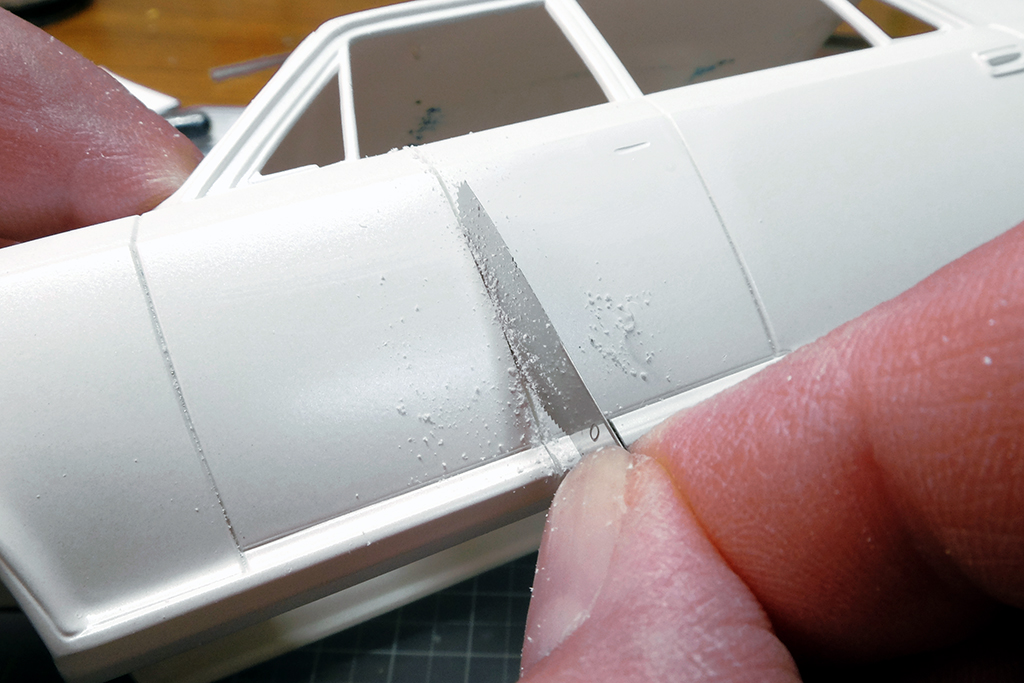

- 断面はスジボリ堂の面出しヤスリ(240番)で軽く面出し。ドアラインは本来微かな曲線だが接合の都合で直線に削る。完成後の見栄えはほとんど変わらない。

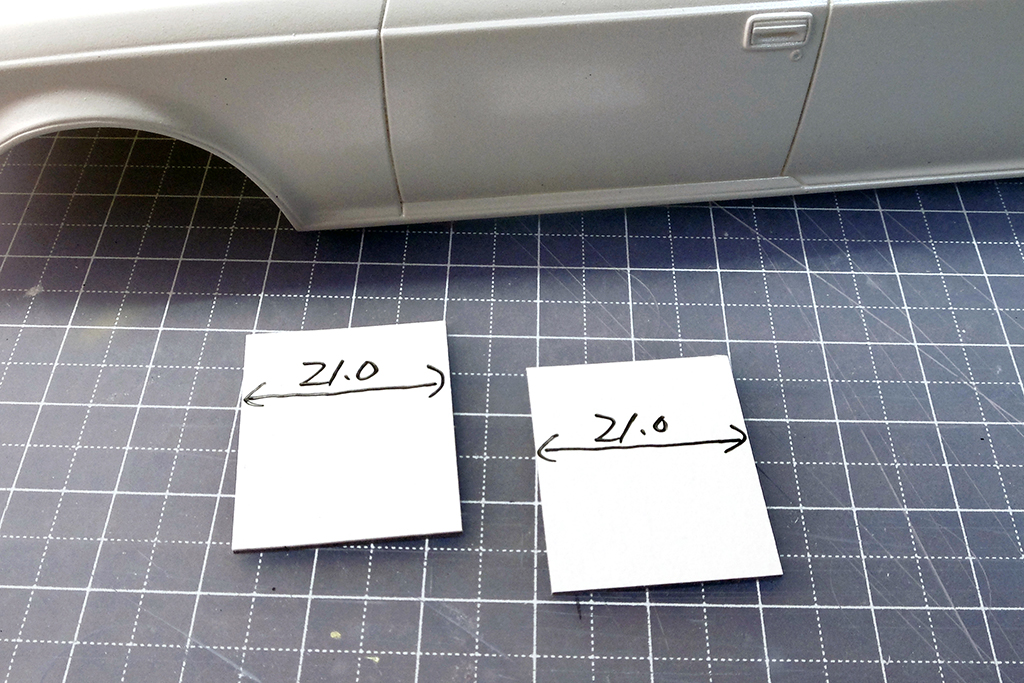

- ボディ後半部は、延長分を前ドアから取るので、寸法を合わせるためのゲージを厚紙で作っておく。延長分は20.8mm、刃厚を考慮して21mmとした。

- こちらの前ドアノブは邪魔になるので削り落とし、平らにしておく。

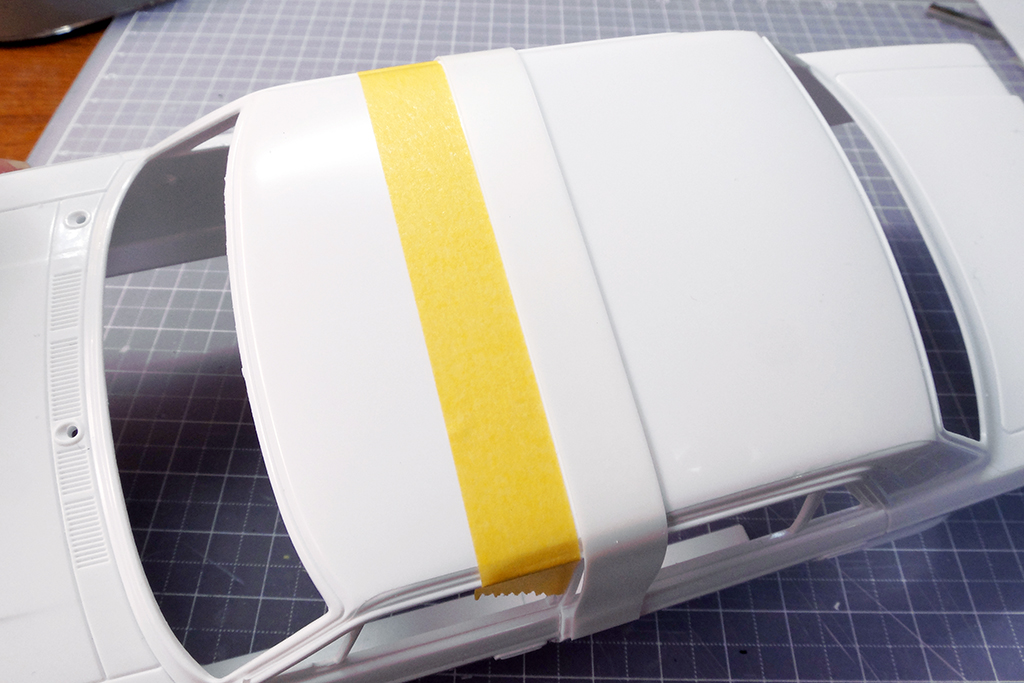

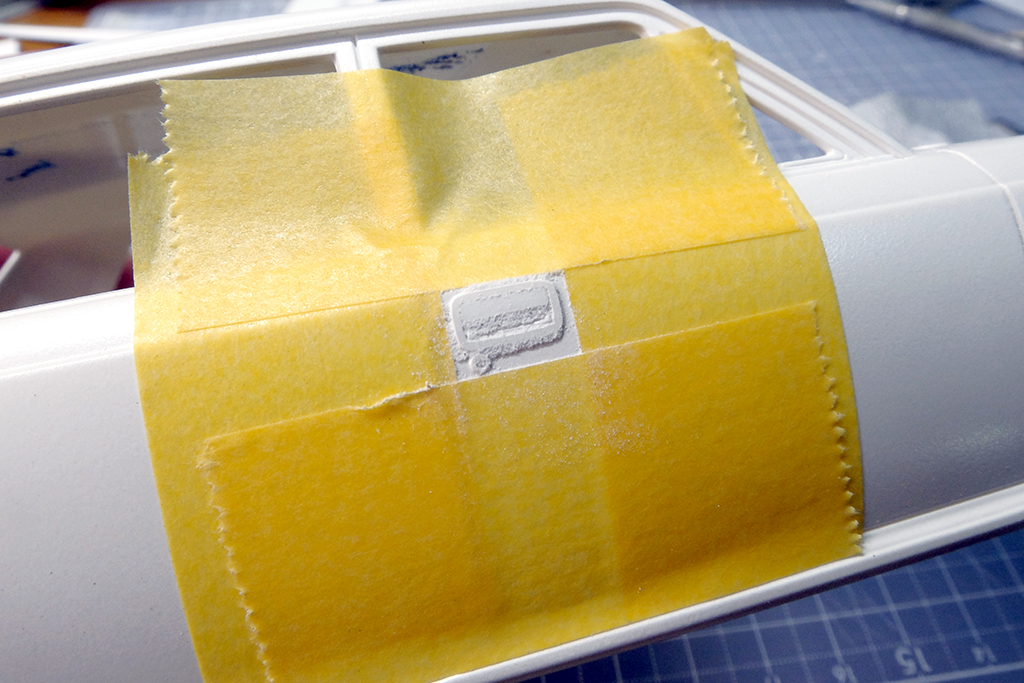

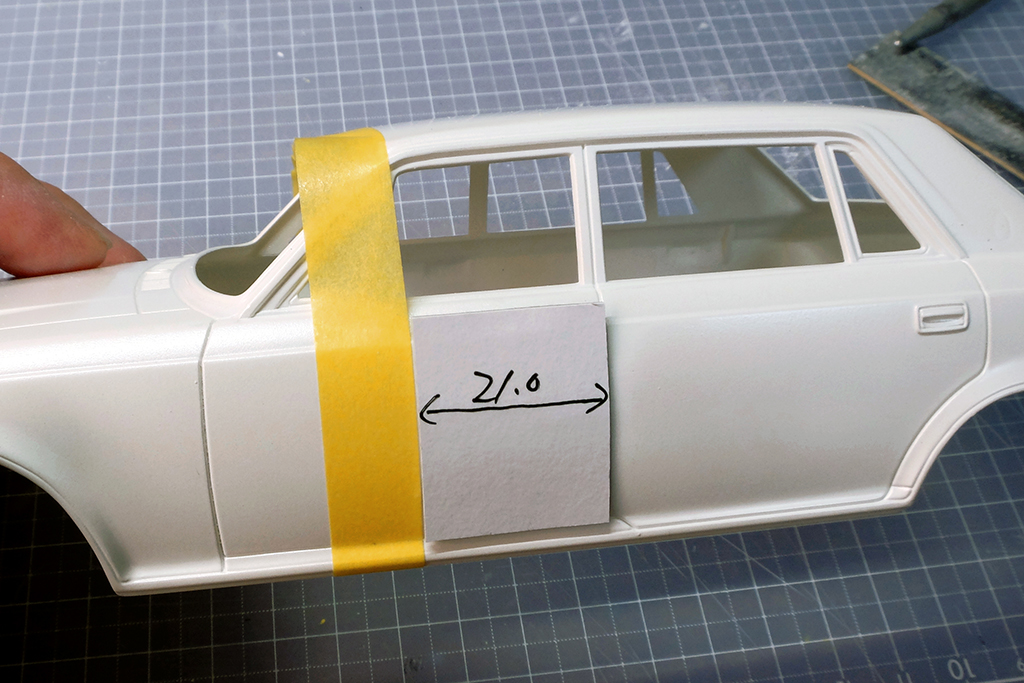

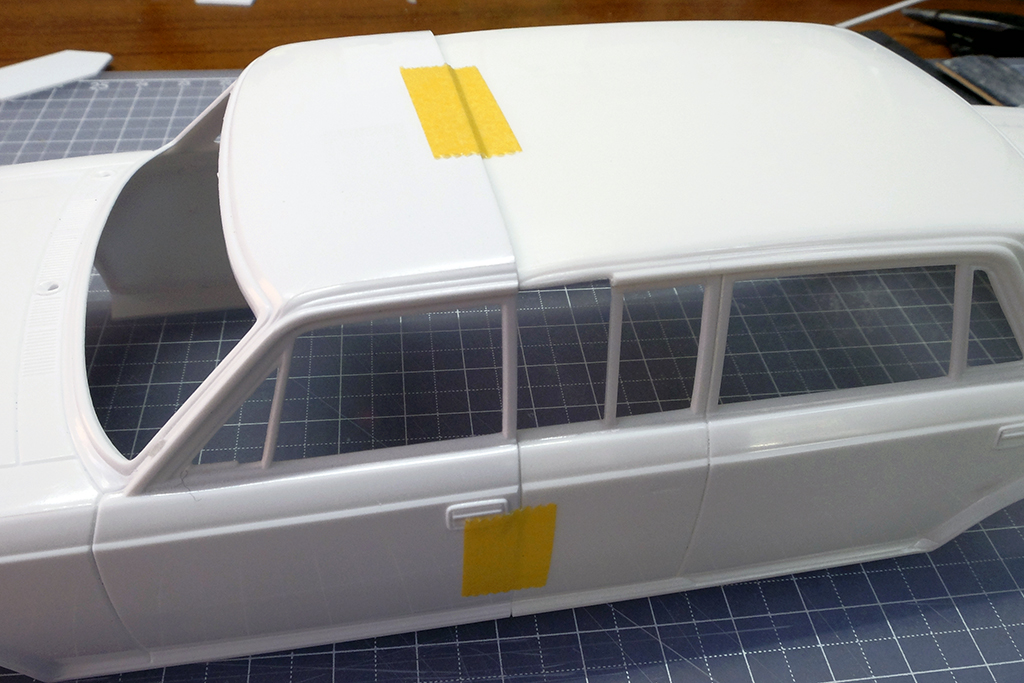

- 前ドアの後ラインに合わせてゲージを両面テープで貼り、それに合わせて切断位置の前側にマスキングテープを貼る。

- 左右前ドアにゲージを貼ったら、それらを繋ぐようにルーフにもテープを貼る。左右がずれないよう注意。

- テープの後側にプラ板で作ったゲージを貼り、それをアテにしてタガネでスジ彫り。

- 同様に左右ドアにもスジを入れた。

- 1個目のボディと同様、まずサイドシル下側から切り始める。

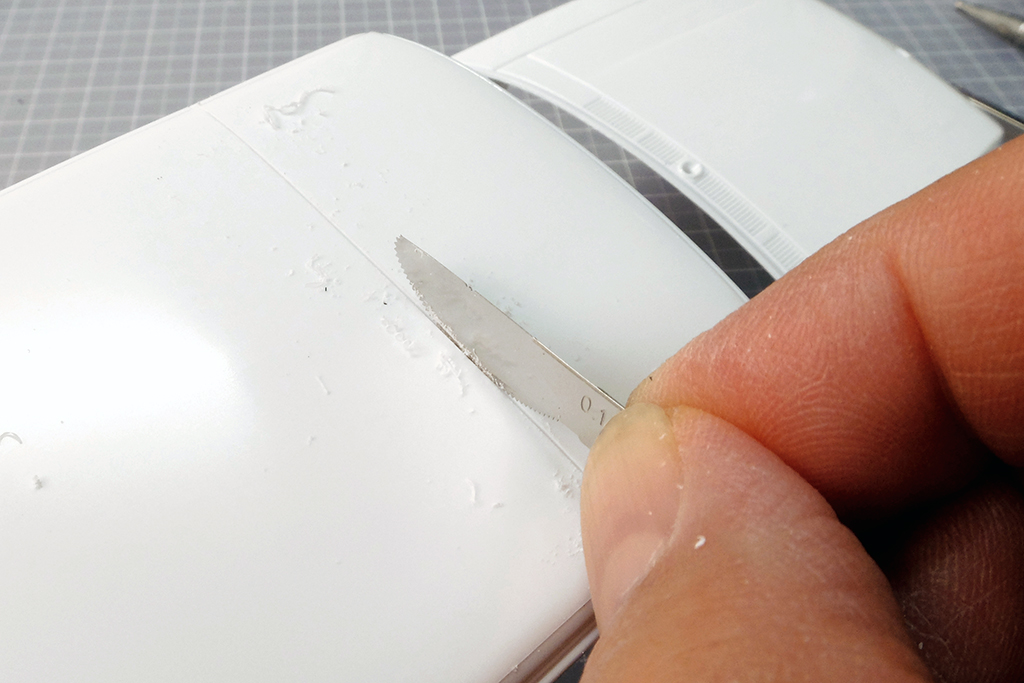

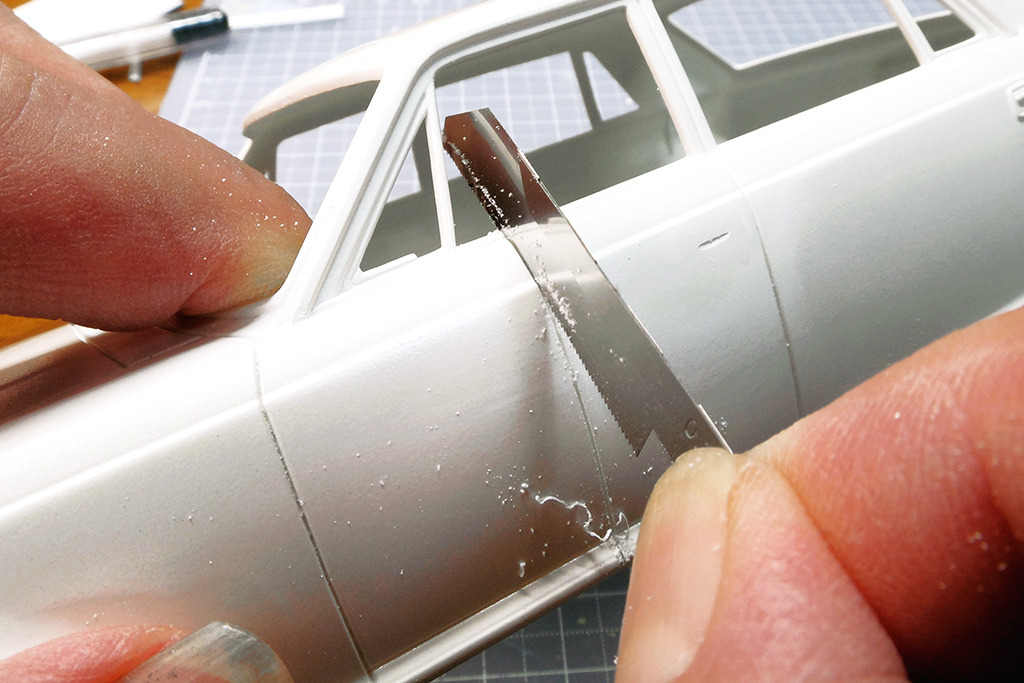

- 続いてドアを切断する。上と下から真っ直ぐなのこで斜めに切り込み、

- のこが届かない中央部は、円弧型のこでスジを深くしていく。

- ほぼ真っ直ぐに切れた。

- 続いてルーフを切断

- センターピラーの僅かな後傾のため、後側ボディと合わせると前側のルーフが若干長く、ドアの方に隙間が生じた。そこで、後側ボディのルーフを約0.5mm短縮。

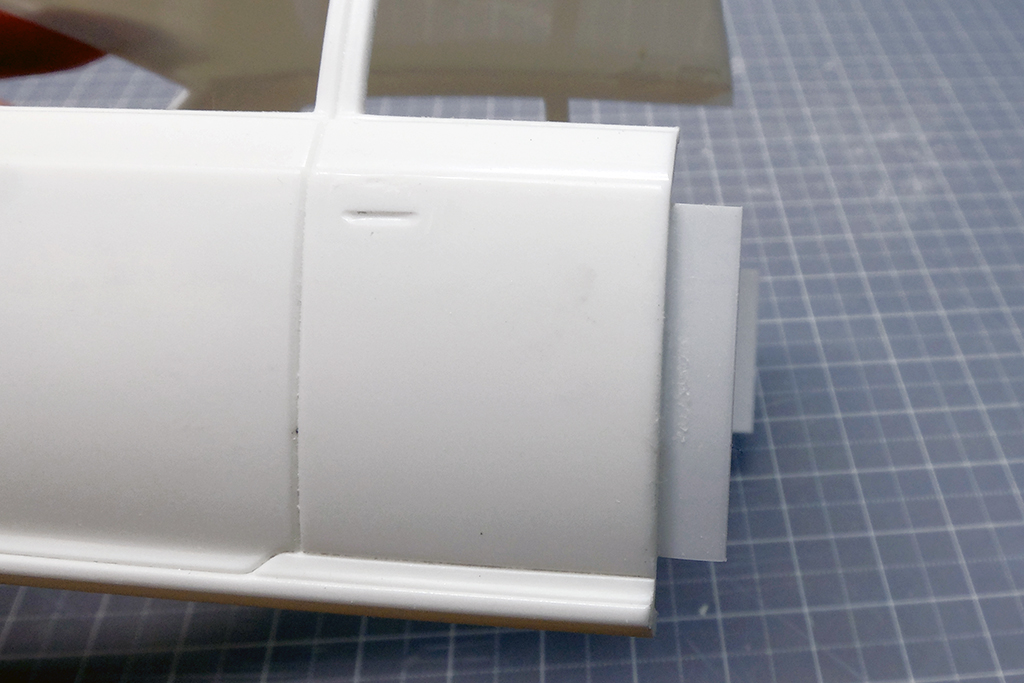

- ボディ側面の合わせ目となる箇所の裏側に、0.5mm厚プラ板で補強を付ける。

- 後側ボディの前端(延長部分)は元は前ドアなので、窓開口部のラインが前下がりになっている。そこで、延長部分の追加ウィンドウより前側のドアサッシを、デザインナイフで削り取って水平なラインに修正する。

- 1mmプラ角棒で追加ウィンドウのサッシを作る。

- いよいよ前後ボディの接合。とりあえずテープで三方を仮留め、全体のバランスをチェック。

- 平らなアクリル板の上に置き、サイドシルが曲がっていないか確認。前ドア後部のスジが隙間になっていないことも確かめよう。大丈夫なら、ドア裏側の補強のところを流し込み接着剤で接着。

- 延長部分の前半は太いピラーなので0.5mmプラ板をはめ込み、前ドア窓の後端と追加ウィンドウの前側にレインモールを追加、センターピラー上部のモールの痕跡を削り取り、ルーフに滑らかにつなげる。

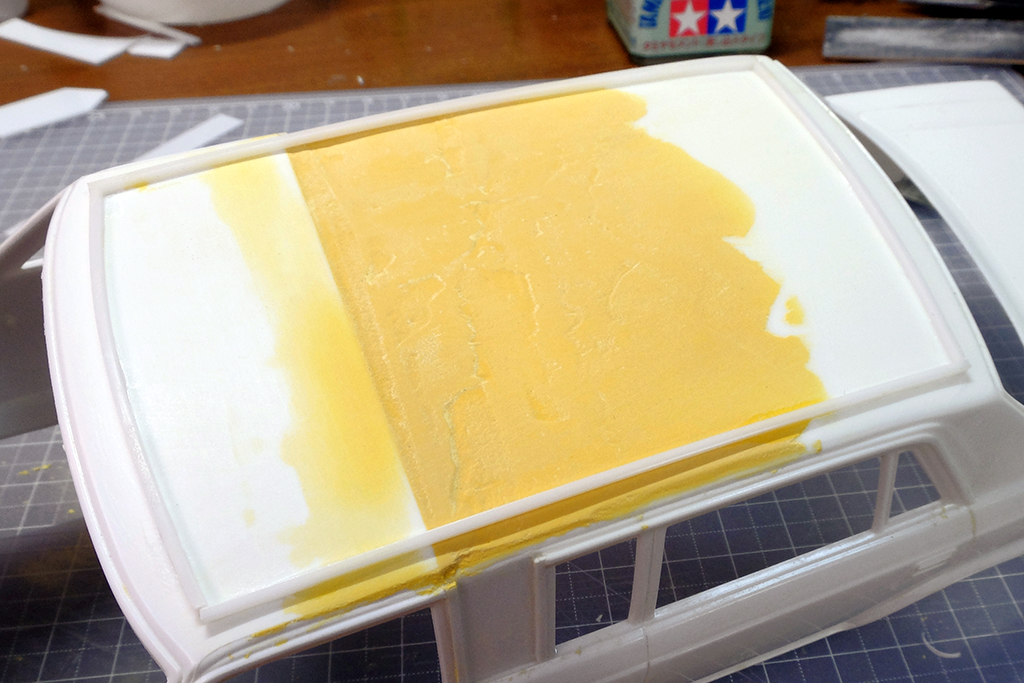

- 後側ボディのルーフ前端と前側ボディのルーフ後端に段差が生じる。このまま表には出ないが、嵩上げ工作の基準面として仕上げる必要がある。まず段差部分にポリエステルパテを盛りつけ、ヘラで平らにする。

- 180番のペーパーでパテを削って、大雑把に平らな面を作る。これが嵩上げの基準面だ。

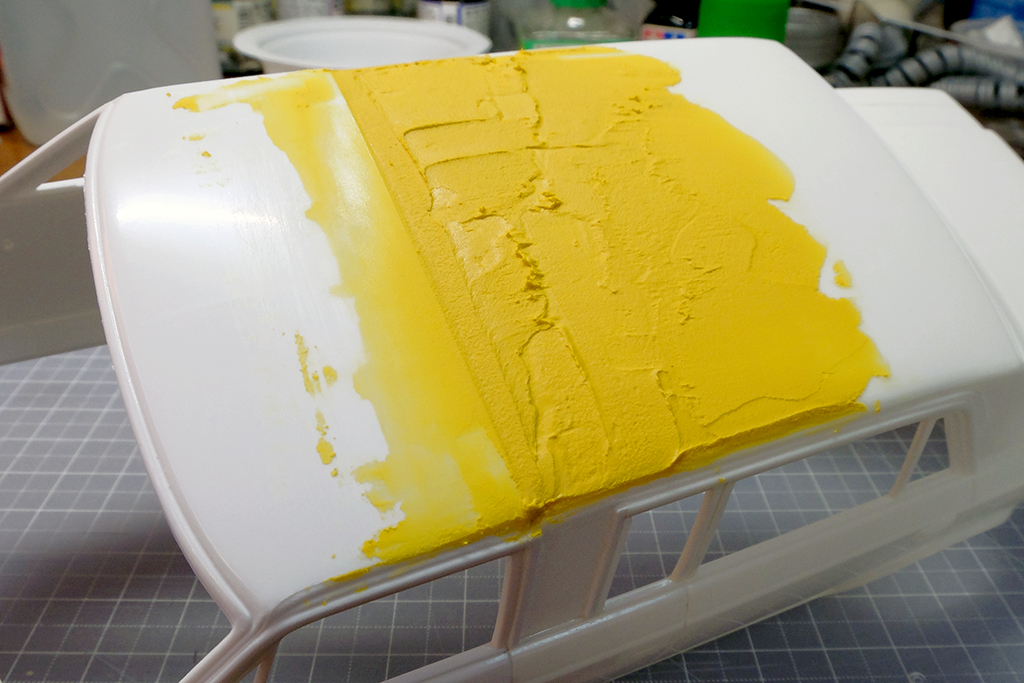

- ルーフ外周部に1mmプラ角棒を接着し、パテを盛るための型枠を作る。この枠は、嵩上げした面の形状を整えるためのガイドにもなる。

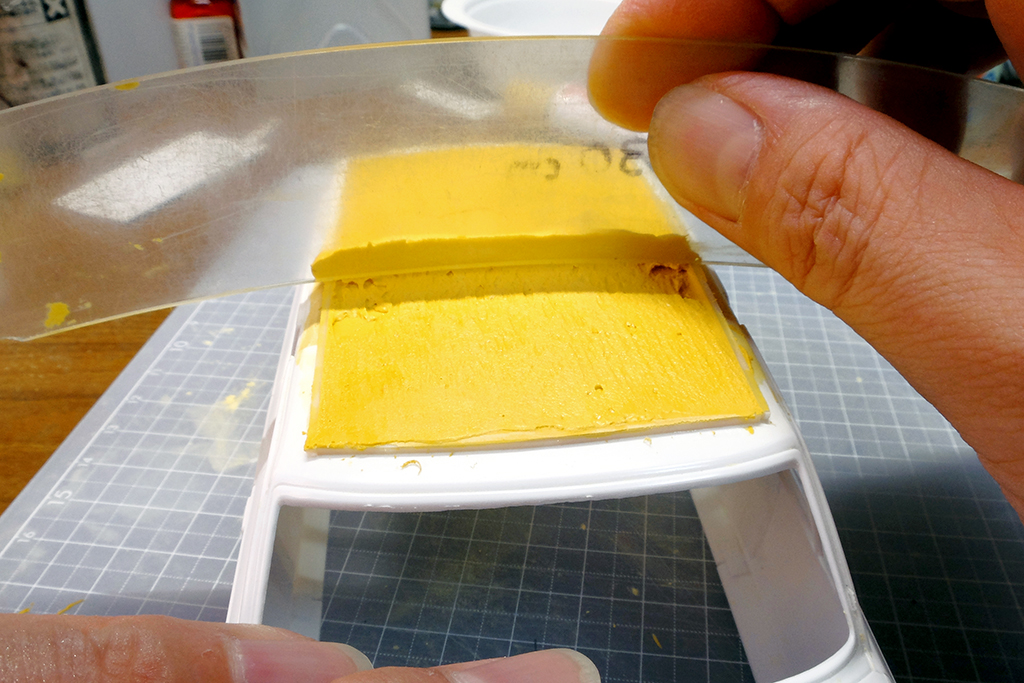

- 型枠の内側に、おおよそ均等な高さにパテを盛りつけ一度硬化させる。固まったら更にパテを盛りつけ、曲線ゲージで余分なパテをこそげ取る。ここで用いているのは300mmRの曲線定規。

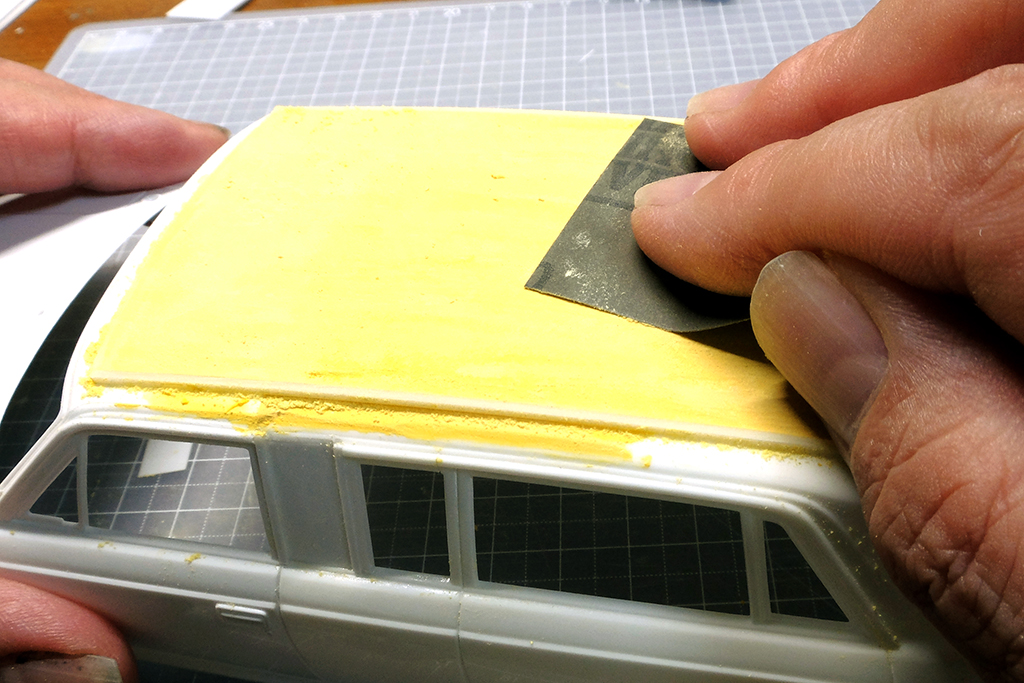

- 180~240番のペーパーで曲面を整えていく。部分的に凹んでいる箇所にはさらにパテを盛りつけ。

- 型枠の外側にもパテを盛り、外周部のR面を造形。リアウィンドウ上部には傾斜面があり、ルーフ後端に明確なエッジがあるので、パテで造形する。

- ポリパテは部分的に硬化不足が生じ易く、そのまま塗装するとシンナーに侵されて凹みが出来ることがある。防止のため、Mr.うすめ液でパテの硬化剤を溶いたものをルーフ全面に塗っておこう。