先進的設計が光る軽オート三輪

K360は、1959年にマツダ(当時は東洋工業)が発売した軽オート三輪である。軽オート三輪市場にはすでにその2年前にダイハツからミゼットが投入されており、ヒット車種となっていたばかりであった。当初、バーハンドルに1灯ライト、ドアなしのDK型のみであったミゼットには、追って1959年に、丸ハンドル・2灯ライト・ドア付き(ほぼ全鋼板キャビン)のMP型が加えられているが、同様の特徴を持つK360は、MP型ミゼットよりも数ヶ月早く登場している。

【画像37枚】エンジンを搭載したK360の全貌とその制作過程はコチラ!

K360のキャビンは当初は幌屋根で、ドア付きとは言えオールスチール・キャビンではなかったが、これはMP型ミゼットも同様である。比較すると、K360はミゼットよりも先進的と言うべきか、豪華なイメージに仕立てられていた。サイズ的にはミゼットと異なり軽自動車規格を目いっぱい使ってデザインされ、タイヤも12インチ径を採用、力強さをも感じさせる。

レイアウト的には、ミゼットを含めた多くのオート三輪とは違って、エンジンを運転席の背後に置いていたことが、K360の特徴だった。このため、全長がミゼットより長いのにもかかわらず荷台が短く、積載量もミゼットと同じ300kgであったが、その分キャビン内はミゼットよりも余裕のある設計となっている。エンジンは空冷4ストロークV型2気筒OHVの356ccで最高出力は11ps、これに3速のトランスミッションが組み合わされていた。

登場1ヶ月後には、排気量を577ccに拡大し荷台も大きくしたT600を追加したほか、1960年にはフロントにバンパーを装着する小変更を実施。そして1961年にはパネルトラック(”ライトバン”)を加えている。1962年にはサイドウィンドウを巻き上げ式に改め(従来は引き違い式)、1964年にはキャビンのルーフがスチール製となりホイールベースも延長された。こうした変更を繰り返しながら、K360は1969年まで生産されている。

出来の良いキットにはしっかりと応えるのがモデラーの心意気

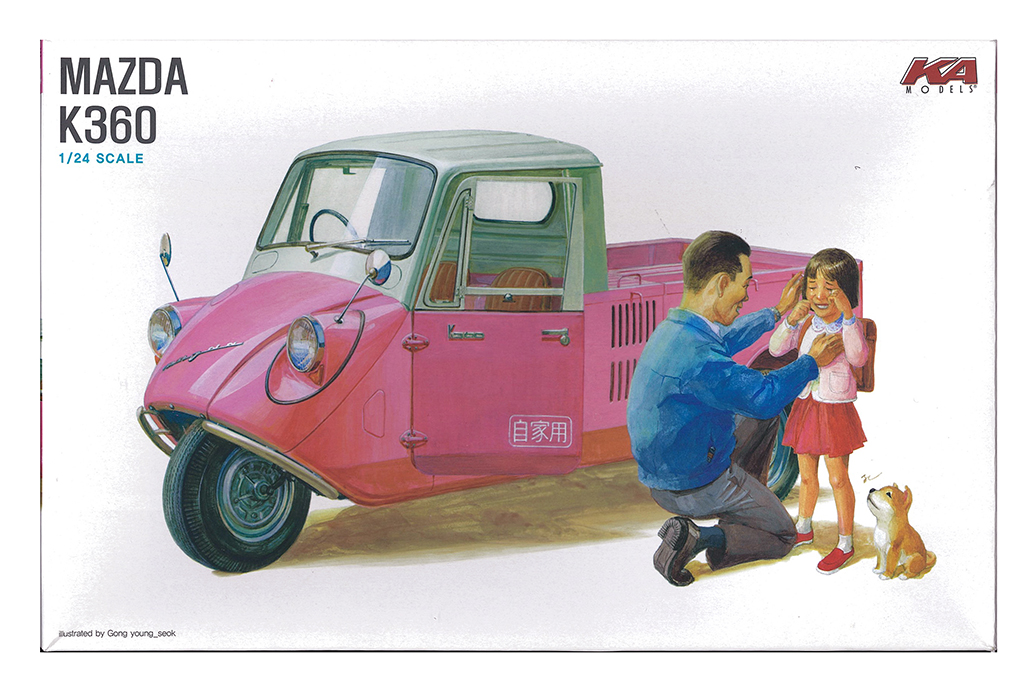

さて、K360は、同じく軽オート三輪を代表するミゼットと共に、今はなきエルエスから1/32スケール・プラモデルがリリースされ、金型を引き継いだマイクロエースから販売が続けられているが、現代的な内容を持つ1/24スケール・キットというのは長らく皆無であった。それが破られたのは2年前、2020年のこと。何と韓国のKAモデルスから1/24モデルが発売されたのである。K360は韓国でもノックダウン生産されており、同国の人たちにも馴染深い存在なのだそうだ。

ここでご覧頂いているのは、このKAモデルス製のK360を組み立てた完成品である。制作した周東氏曰く、「初のフルキットとは思えないほどの手慣れた分割やディテール表現が盛り込まれた、とても良い内容のキットだ。一部、もろい部品もあるので、切り離しなどの際は注意しよう。部品の精度は全般的に高いので、塗装の際には厚塗りにならないよう気を付ける必要もある。メッキパーツは若干メッキが弱いようだ。サイドミラーのパーツのみゲート部分が乱れているので、切り離しなどには注意が必要」とのことだ。

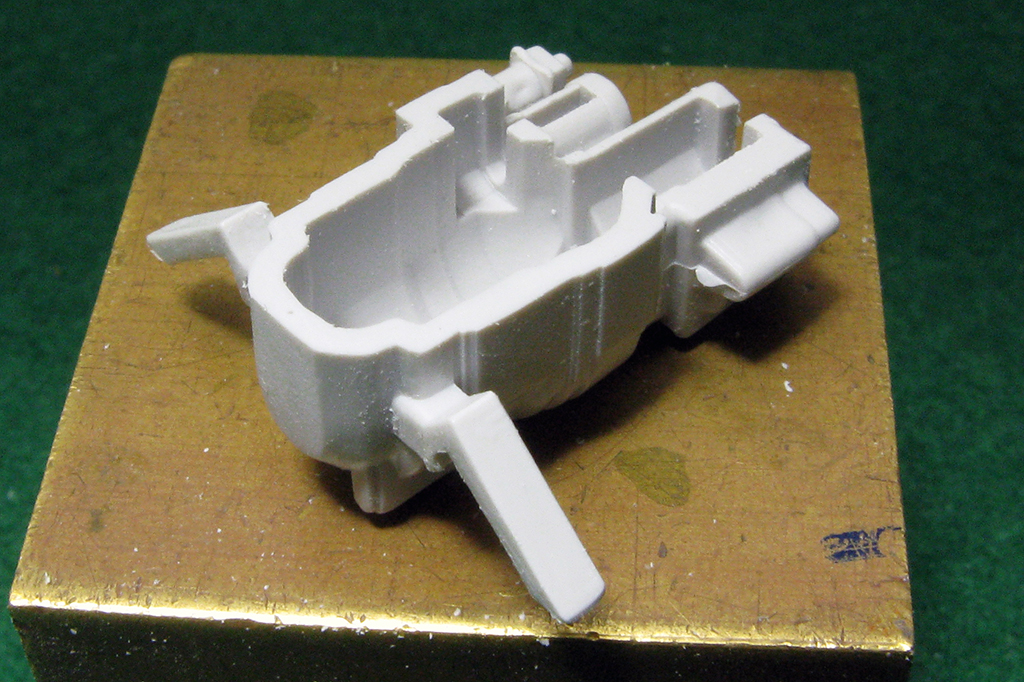

基本的に作例は素組みと言ってよいもの……なのだが、ひとつコダワリのポイントがある。キャビン後ろに搭載されているエンジンを自作したのだ。キットではエンジンリッドが別パーツとなっているので、初めはエンジンもパーツ化するつもりであったか、あるいは凝り性のモデラーのために便宜を図ってくれたのか……。いずれかはわからないが、その工程については写真をご参照いただきたい。

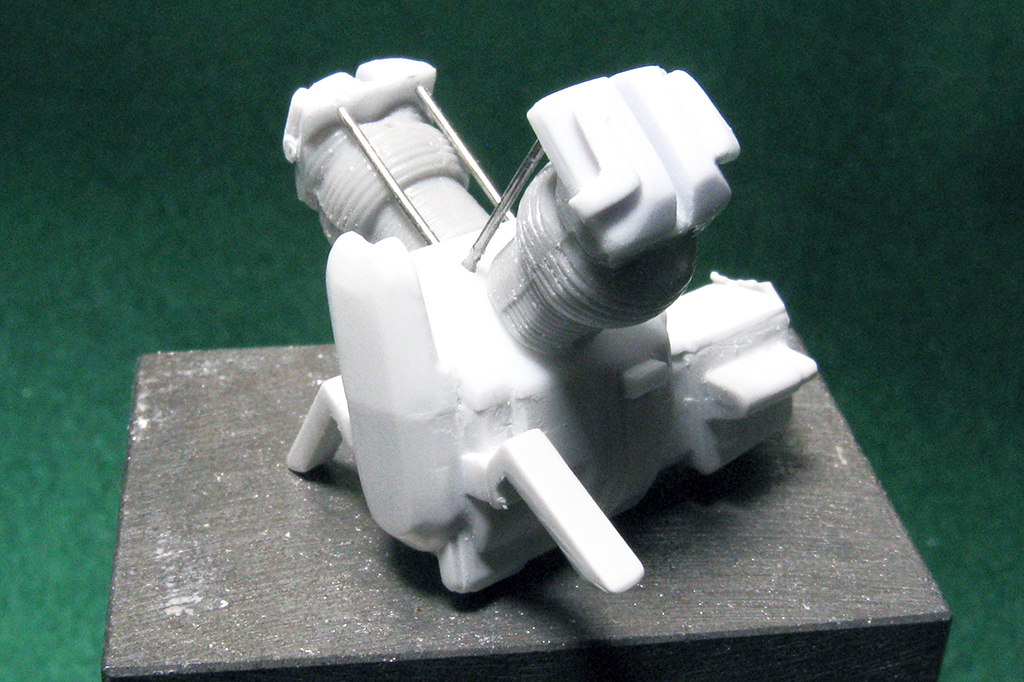

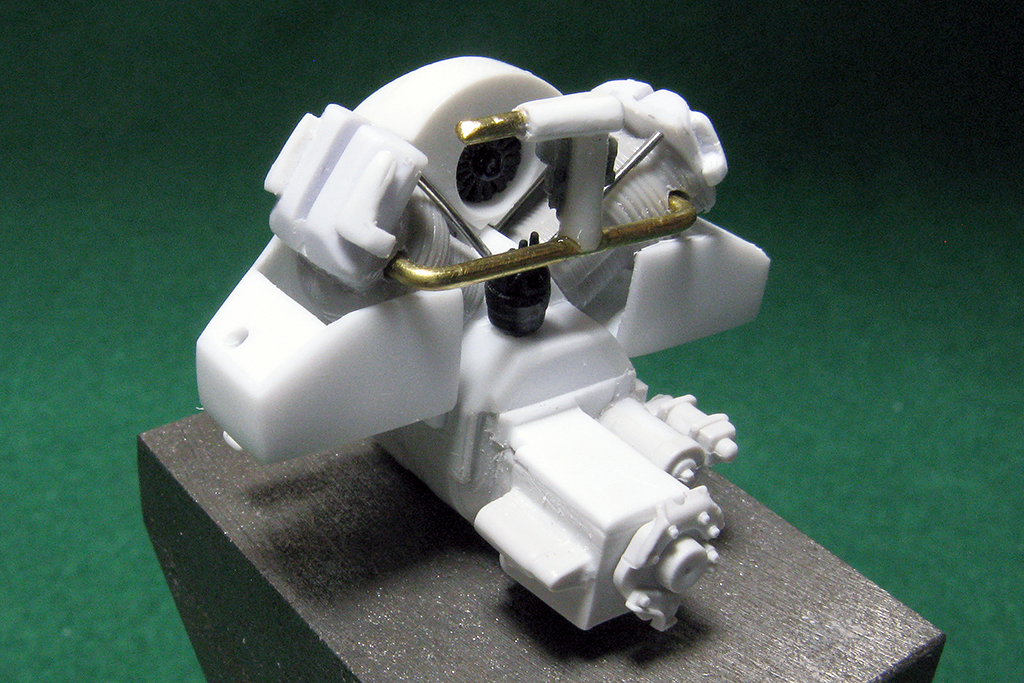

- キットのエンジン下部のパーツをベースにまずは不要部分を切り取り、

- 空いている部分をプラ板で埋め、プラ材で本体を作る。

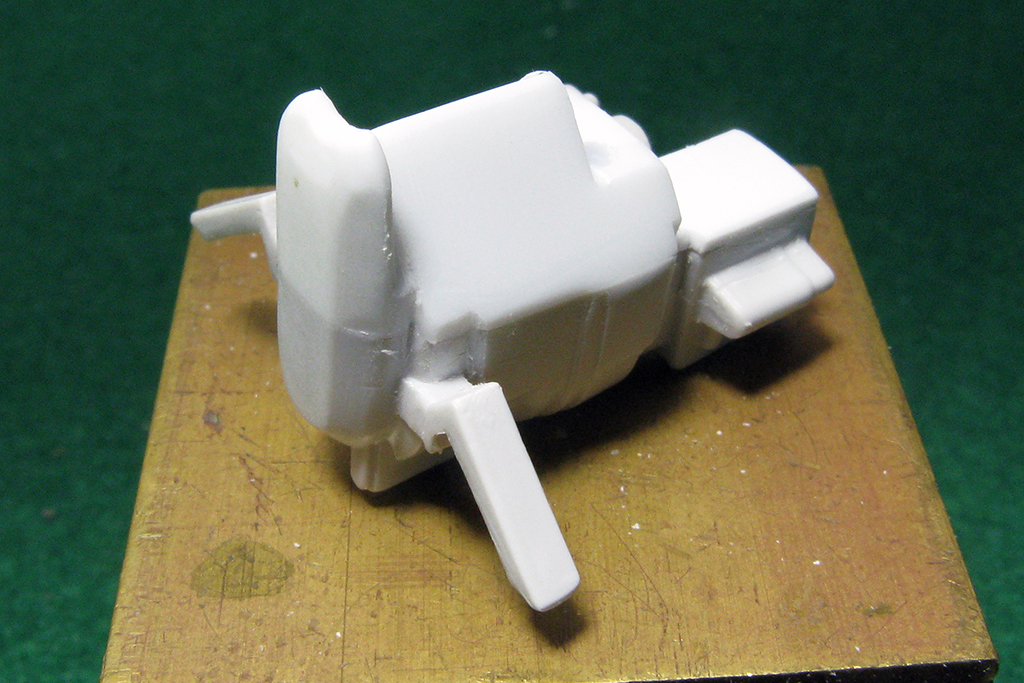

- シリンダーは1/32星型空冷エンジン(飛行機のもの)から流用、ヘッドはプラ材でそれらしく。

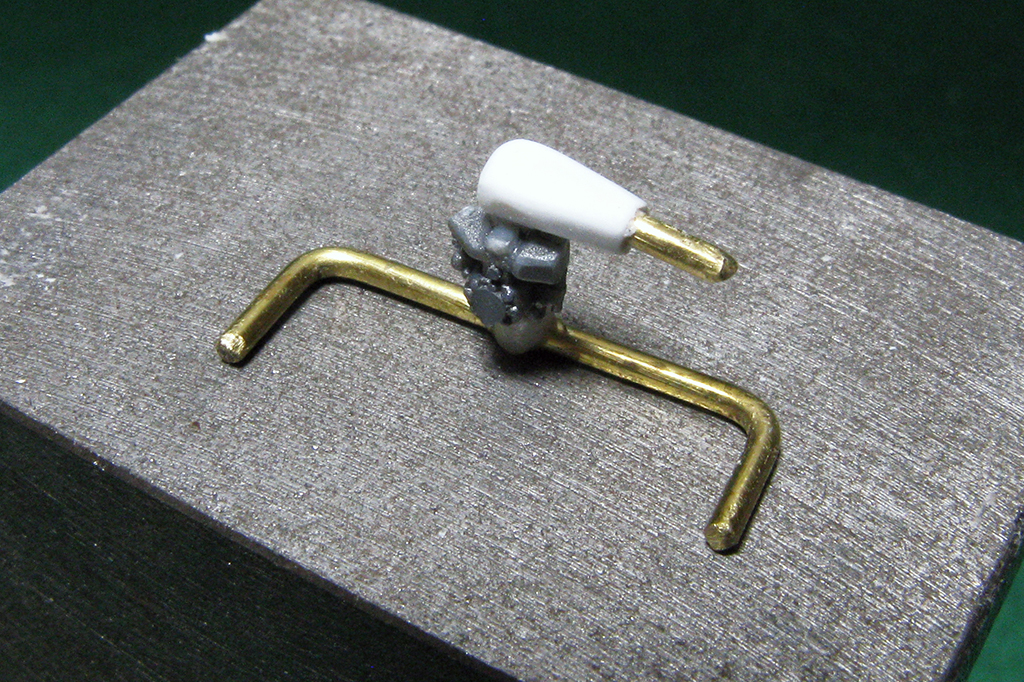

- プッシュロッドは0.5mm洋白線。

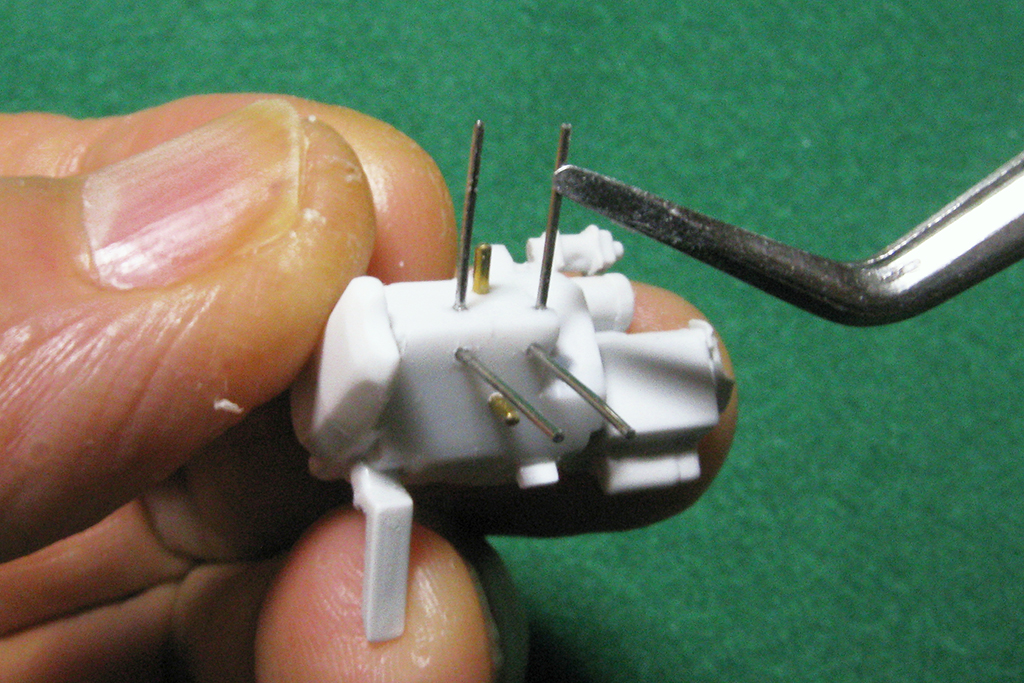

- 本体へセットし合いをチェック。

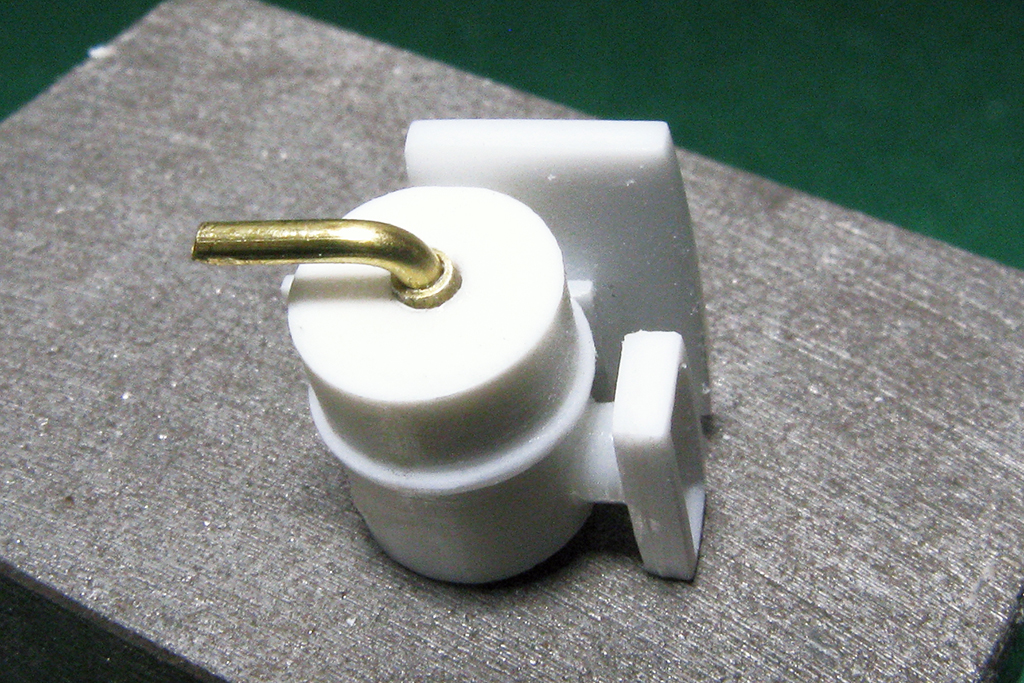

- シュラウドはプラ板を加工し自作。

- キャブレター関連はプラ材と金属線で。

- エアクリーナーはプラパイプ。

- ファンベルトはジャンクパーツから見繕った。

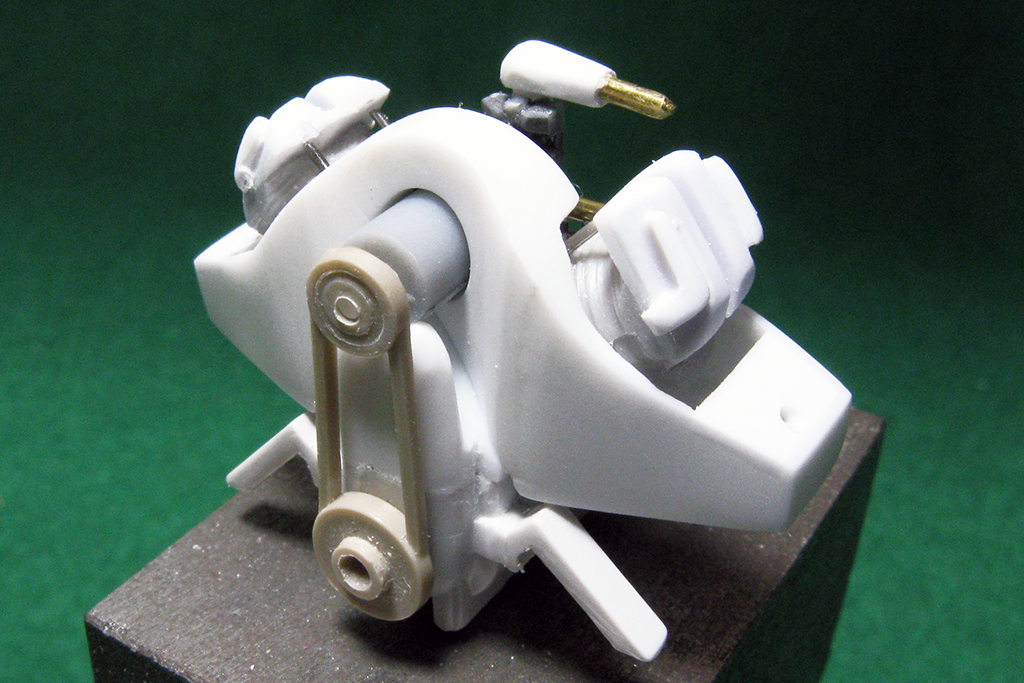

- 全体をチェックし、シャシーにちゃんと収まるかも確認。

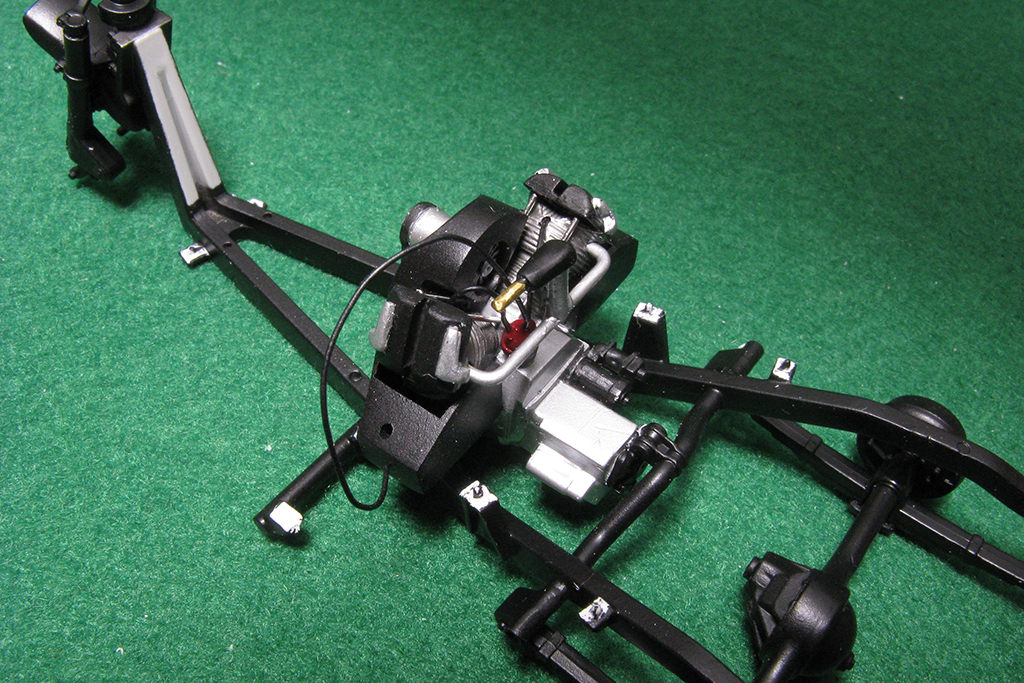

- シャシーともども塗装をして組み立てた状態。

- 配線も施した。

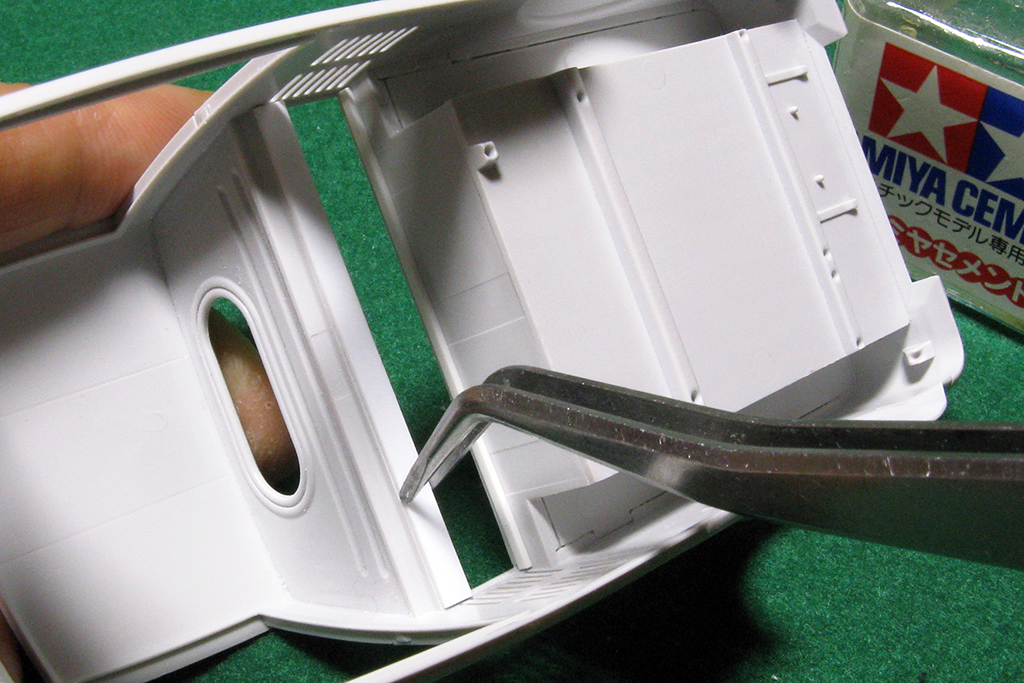

- エンジンフードは元から別部品となっている。開口部にプラ棒を接着して、パネルの受けとする。

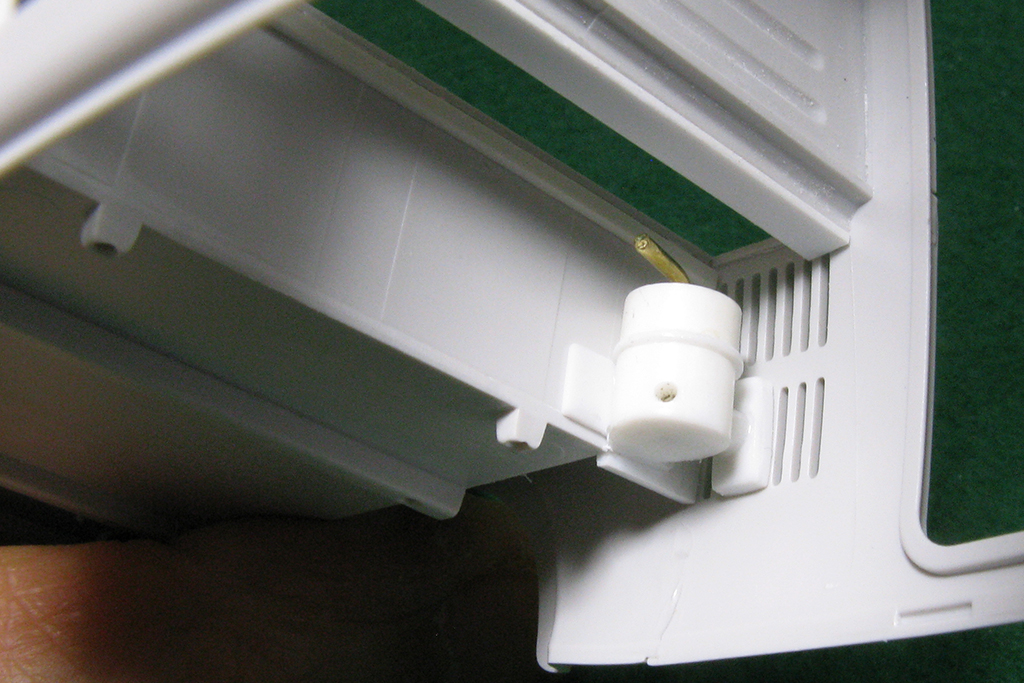

- エアクリーナーはボディ側へ取り付けるようにした。