3Lやスーチャーも加わった、ハイソカーの重鎮

トヨタのオーナー向け乗用車の中で、最高級モデルとして長らく君臨してきたクラウン。そのプレステージ性を示す有名なキャッチコピーに「いつかはクラウン」というものがあるが、この文言が最初に広告で使われたクラウンこそ、ここで採り上げるS120型系であった。この世代は1983年に登場したもので、1955年デビューの初代クラウンから数えると、7代目ということになる。

【画像74点】バッチリ決まったMS125クラウンとその制作過程を見る!

4代目にあたるS60/70型系での失敗から、保守的な路線から踏み外さずにモデルチェンジを重ねてきたクラウン。この7代目も、その先代にあたるS110型系のキープコンセプト・モデルといってよいが、それでもやはりトヨタらしい先進イメージを身にまとっていた。それを象徴するのが、”クリスタルピラー”を特徴とするエクステリア・デザインである。これにより、ボディ腰上がぐるりとガラスで覆われているかのような雰囲気を醸し出していたのだ。

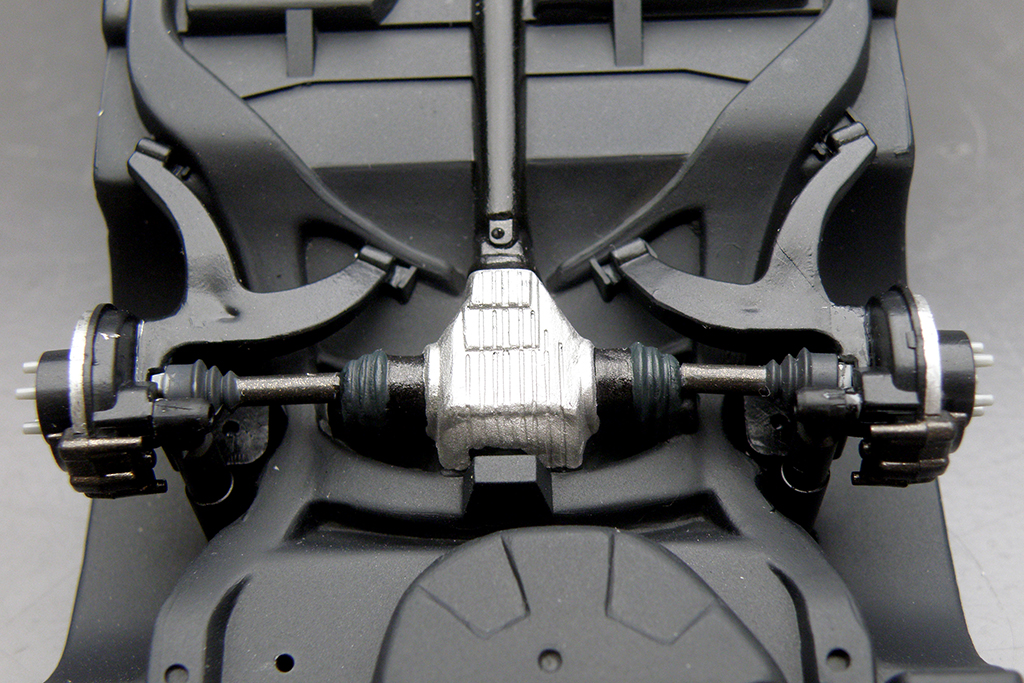

ボディ形式は4ドア・ハードトップのほかに4ドア・セダンとバン/ワゴンがあり、先代まで存在していた2ドア・ハードトップはソアラにその地位を譲る形で消滅。伝統のペリメーターフレームに前ダブルウィッシュボーン/後4リンクのサスペンションというレイアウトも先代同様であるが、上級モデルではリアサスペンションにセミトレーリングアームを採用していたのが目新しい。

搭載エンジンは、先代から引き継いだ2.8L DOHCの5M-GEUを筆頭に、2L DOHCの1G-GEU、2L OHCターボのM-TEUなどを用意。ソアラやマークⅡと共通のパワーユニットということになるが、事実、マークⅡ三兄弟やソアラとともに所謂ハイソカーの代表格として、S120クラウンは大いに人気を博したのである。1985年にはマイナーチェンジで後期型に移行、2Lモデルにスーパーチャージャー搭載モデルを加えているが、これより前の1984年の小変更では、3ナンバー・モデルの排気量を3L(6M-GEU)に拡大している。

ホイールベース延長で精密再現のエンジンともつり合いが取れた!

すでに述べたように実車はヒットモデルとなったS120クラウンだが、プラモデル化はニチモとフジミのみであった。どちらも1/24スケールで、ニチモは2L、フジミは2Lと2.8Lの両方をキット化。フジミの2.8Lはのちに3L版に改められている。特筆すべきは、フジミのエンジン付きキット”ハイメカ”シリーズのことである。このシリーズは、通常の板シャシー版と共通のボディを用いながらも、エンジンやシャシーをリアルに再現。ソアラやセリカXX、マークⅡ三兄弟などトヨタ車のみをラインナップしていたが、ここにクラウンも含まれていたのだ。

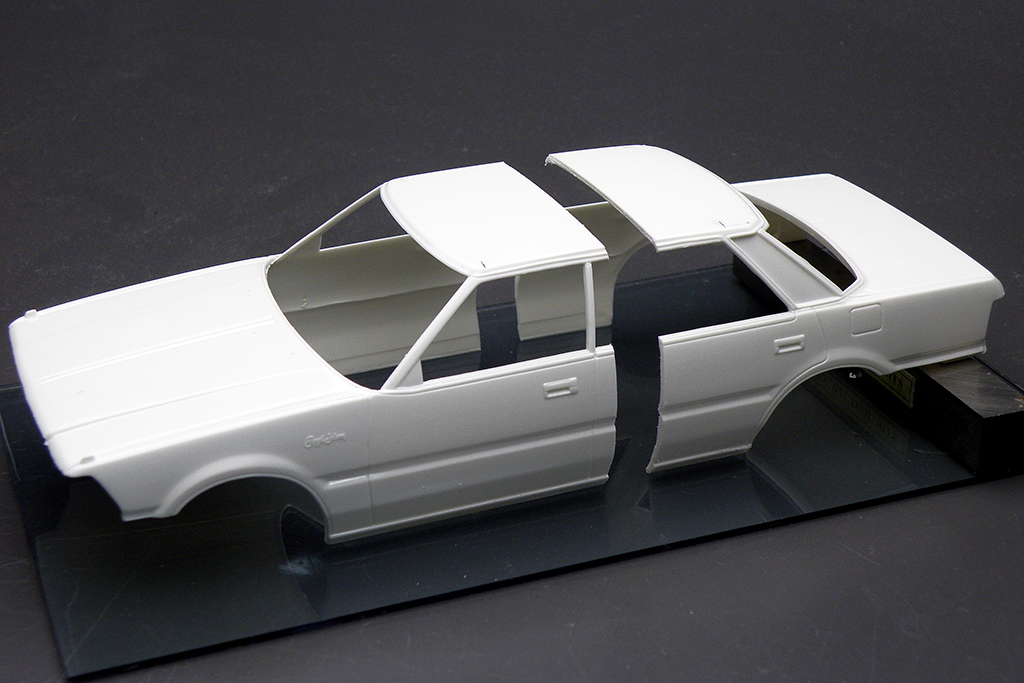

ここでご覧いただいているのは、このハイメカ版のクラウン3000 4ドア・ハードトップ・ロイヤルサルーンG(MS125)を完成させたものだが、キットをそのまま制作したわけではない。元のボディは板シャシー用であるので、寸法的におかしなところがあり、プロポーションの違和感につながっているのである。具体的にはホイールベースが短く、そのため特にリアドアのウィンドウが短く感じられるのである(もちろん気にならない人はそのまま作るのが良い)。

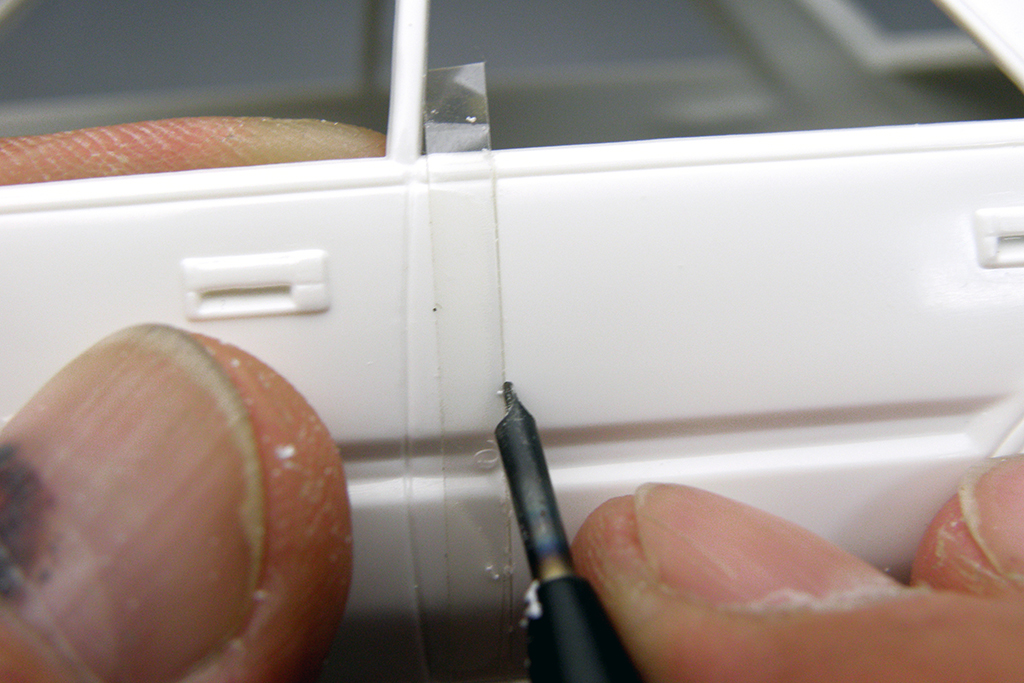

そこで作例では、ボディを途中で切断しホイールベースを2mm延長。併せて、シートやインテリアも延長し対処している。また、ボディ前後の形状にも実車と異なるところがあり、さらに、部品の合いが極端に良くないところが散見されるので、そうした点も改修を試みた。これを参考に、さらに完成度の高いクラウンを作って頂ければ幸いだ。

- やはりこの時代のトヨタ車といえば純白のボディ。

- ボディを延長したため、クラウンらしい堂々としたプロポーションになった。サイドシルを黒く塗れば(キット説明書にはその指示が不足している)もっとスマートに見えるはずだ。

- キットを素組みした作例。やはりボディの寸が詰まった感じがする。

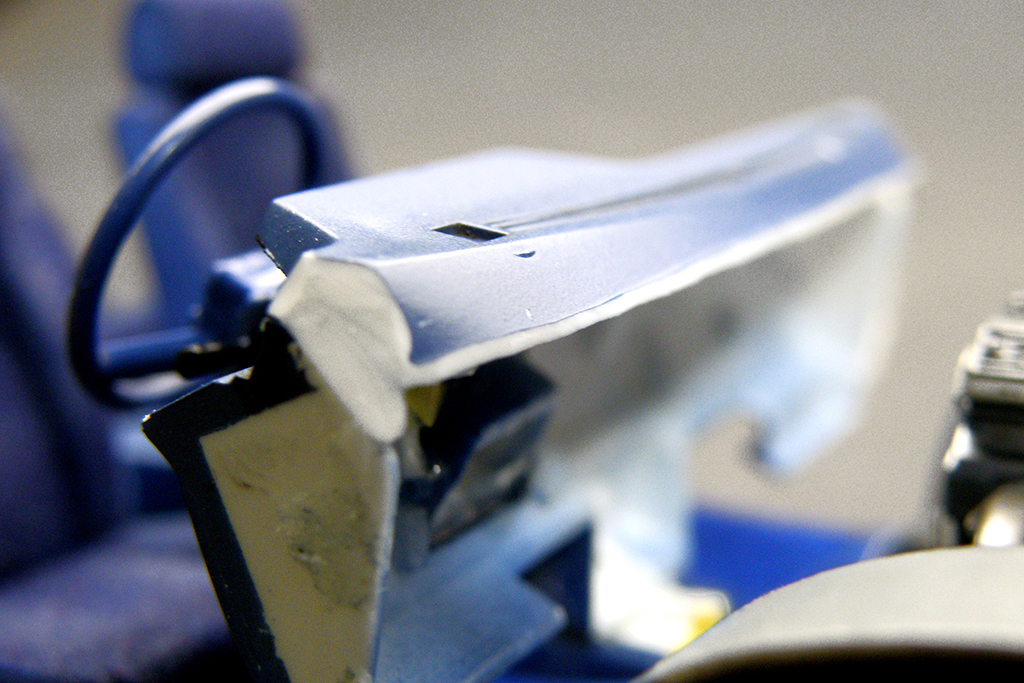

- 120型クラウンを象徴するディテール、クリスタルピラー。

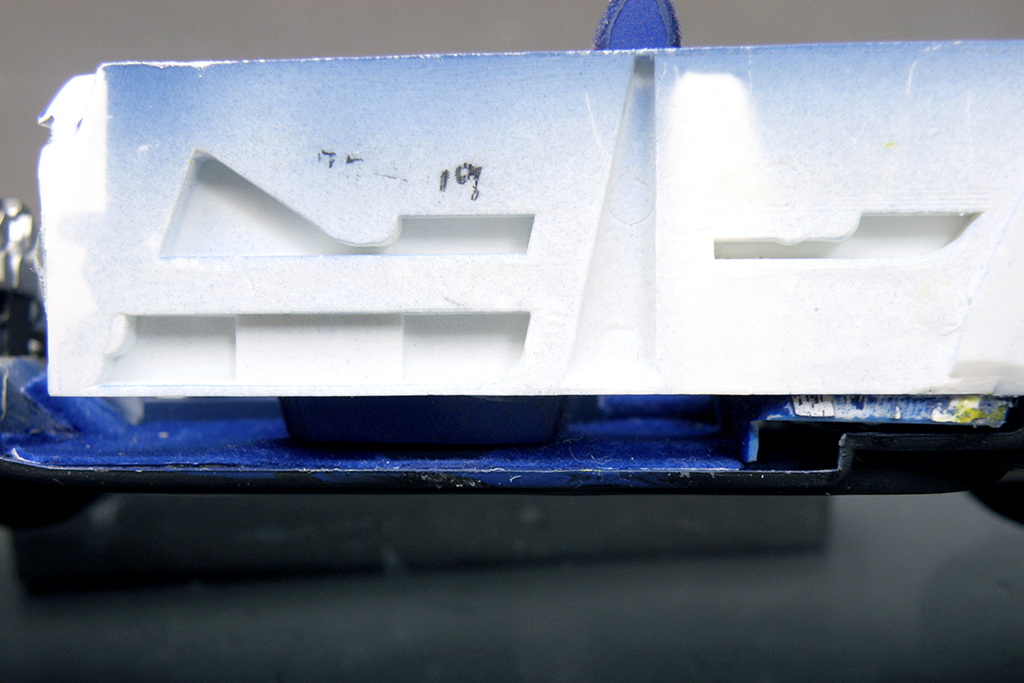

- エンブレムの大半はデカールだが、ここの車名ロゴはモールドされている。

- のちのエンスージャスト・モデルに先駆けてフジミが送り出した精密再現キットだ。

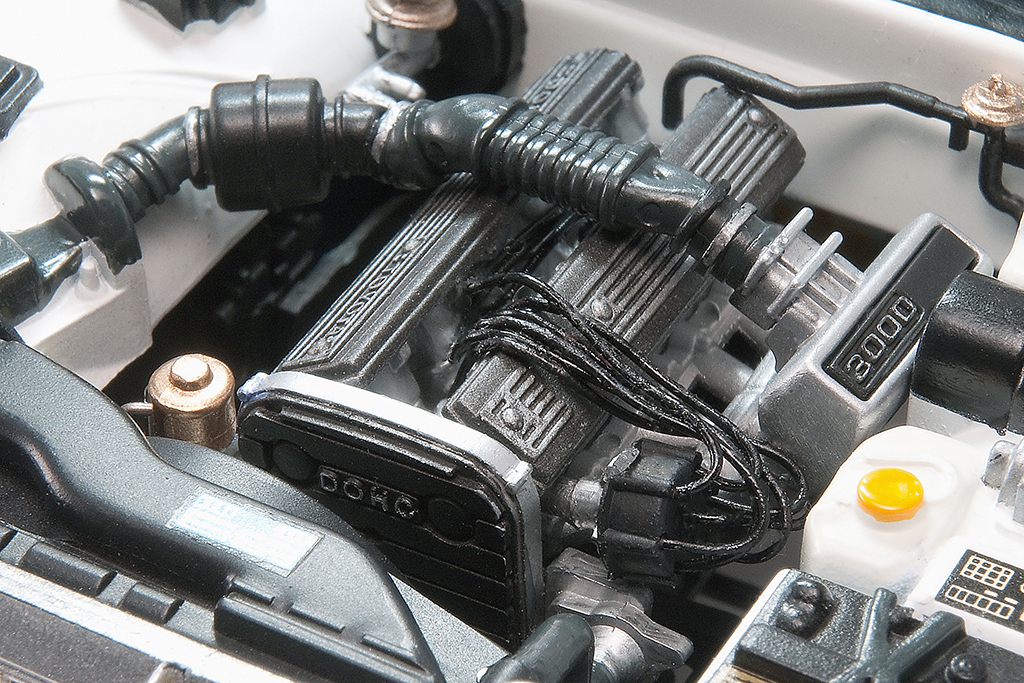

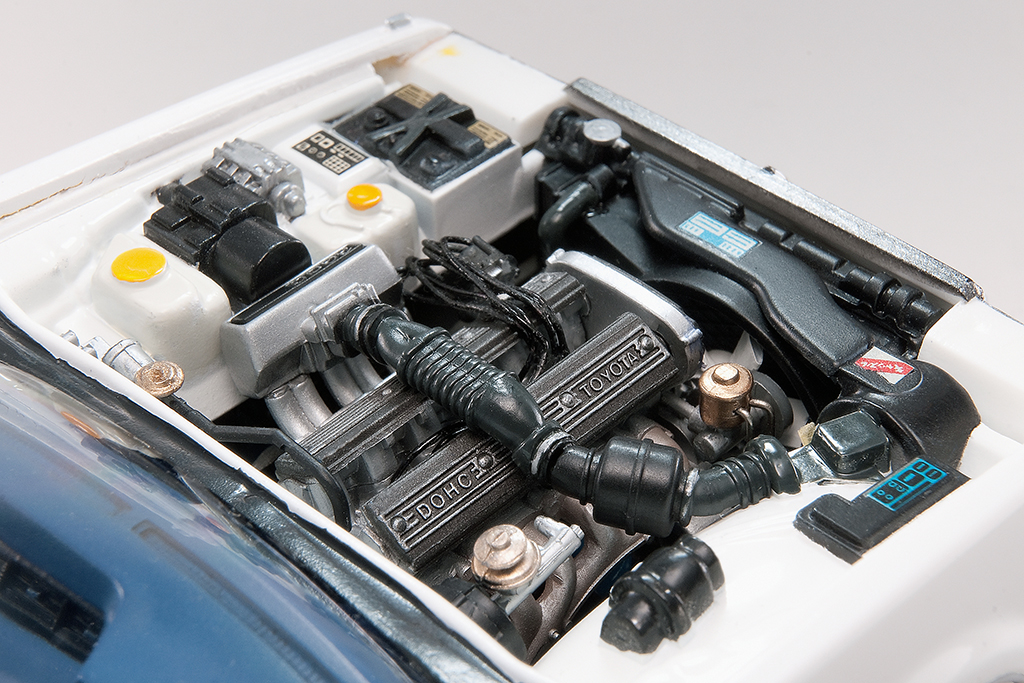

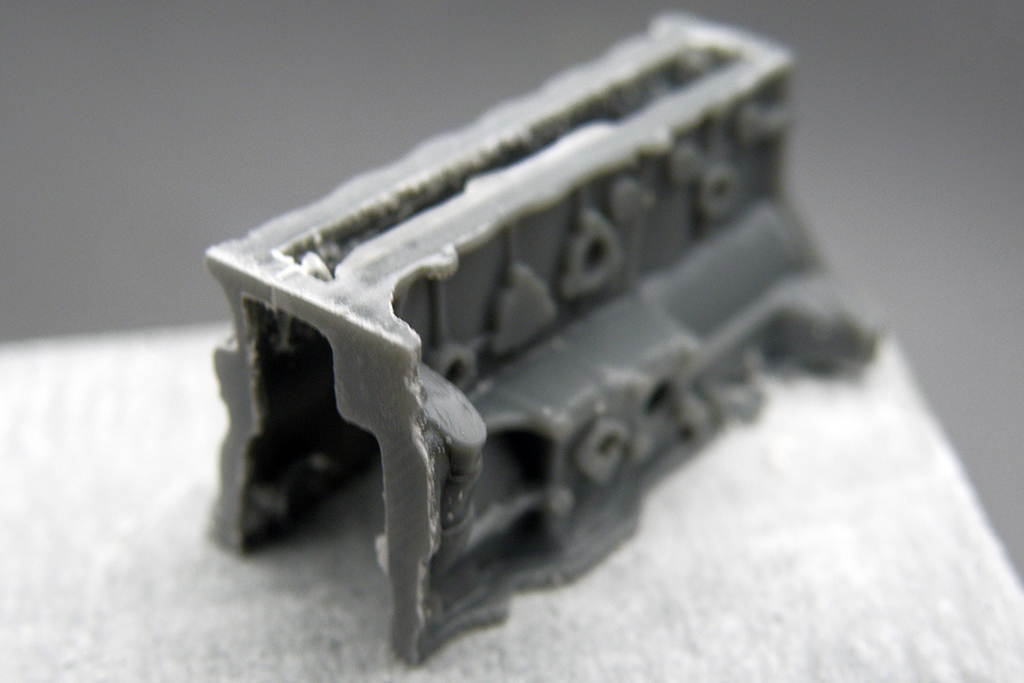

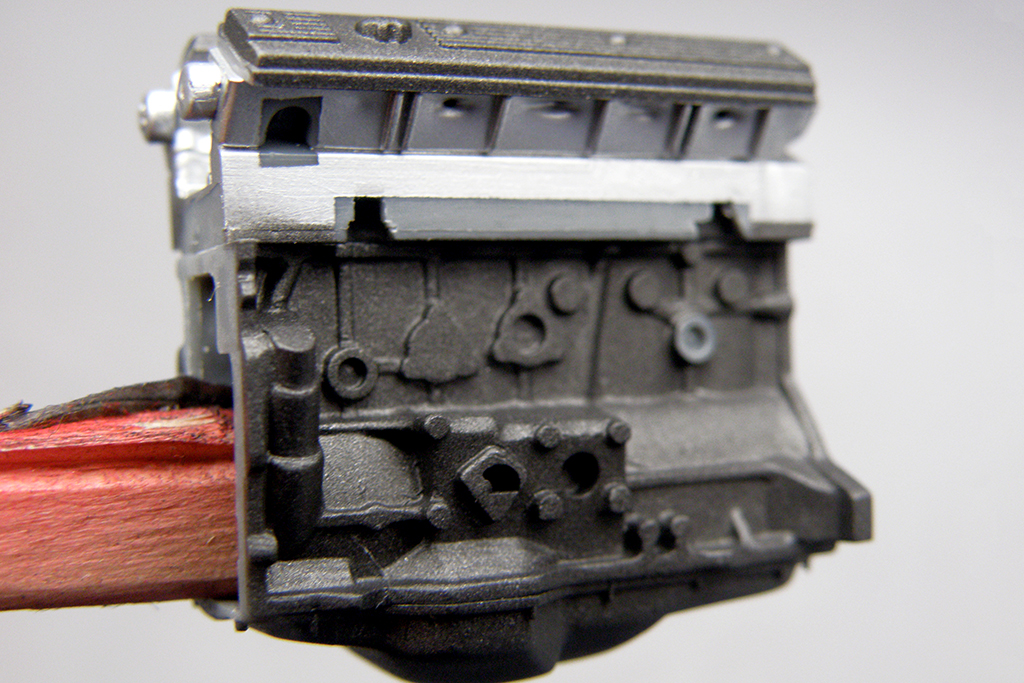

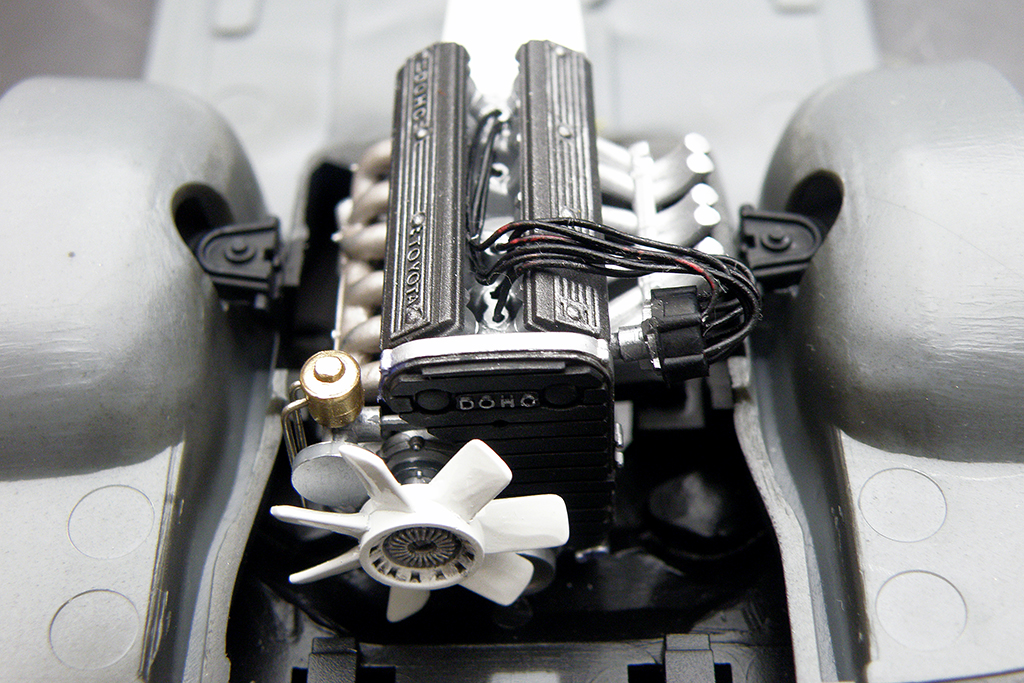

- 6M-GEU本体は細かいパーツ割と緻密なモールドで構成されるが、バッテリーなど周囲の補器はエンジンルーム上面のパーツに一体成型。

- 作例のエンジンにはプラグコードと燃料配管のみプラスした。

- それでも、細かいコーションステッカーがデカールで再現されているためもあってか、完成するとなかなか見ごたえがある。

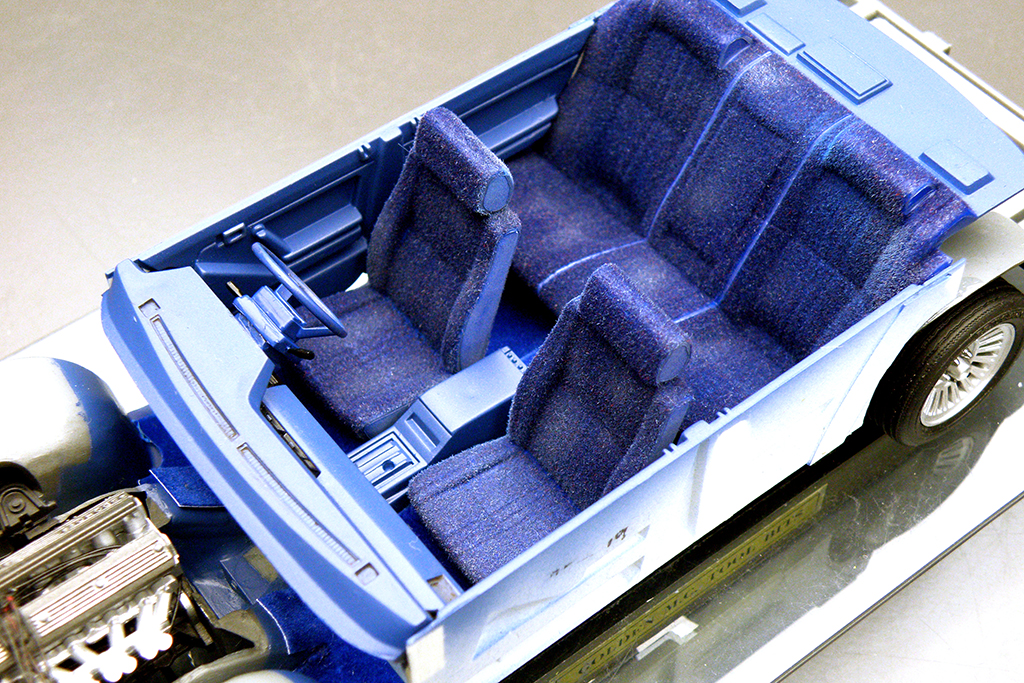

- 直線基調の1980年代らしいダッシュボード。

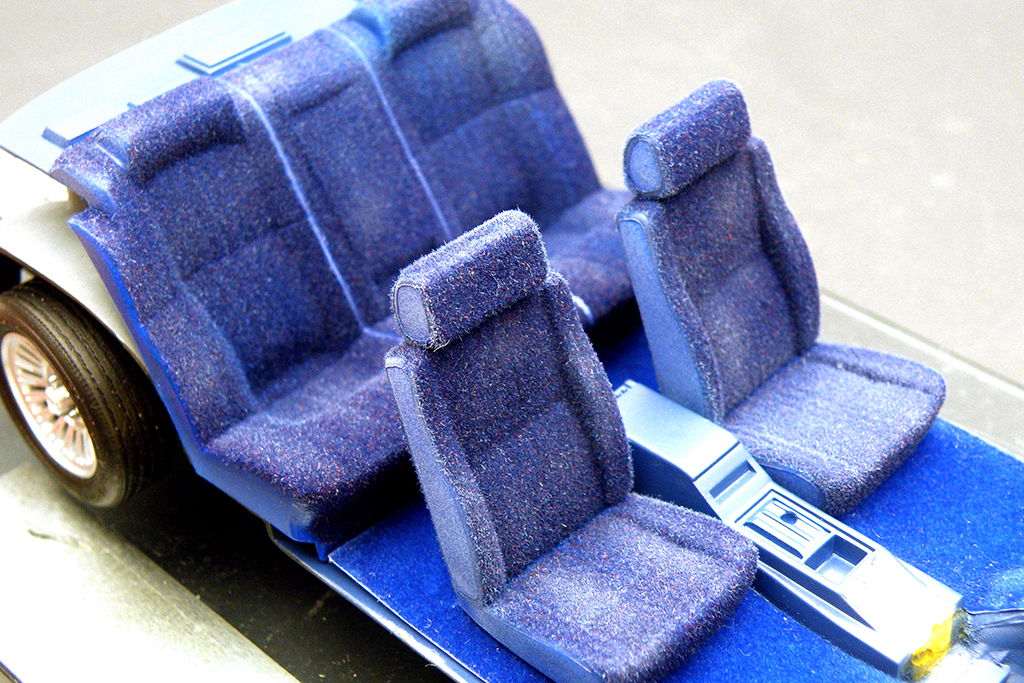

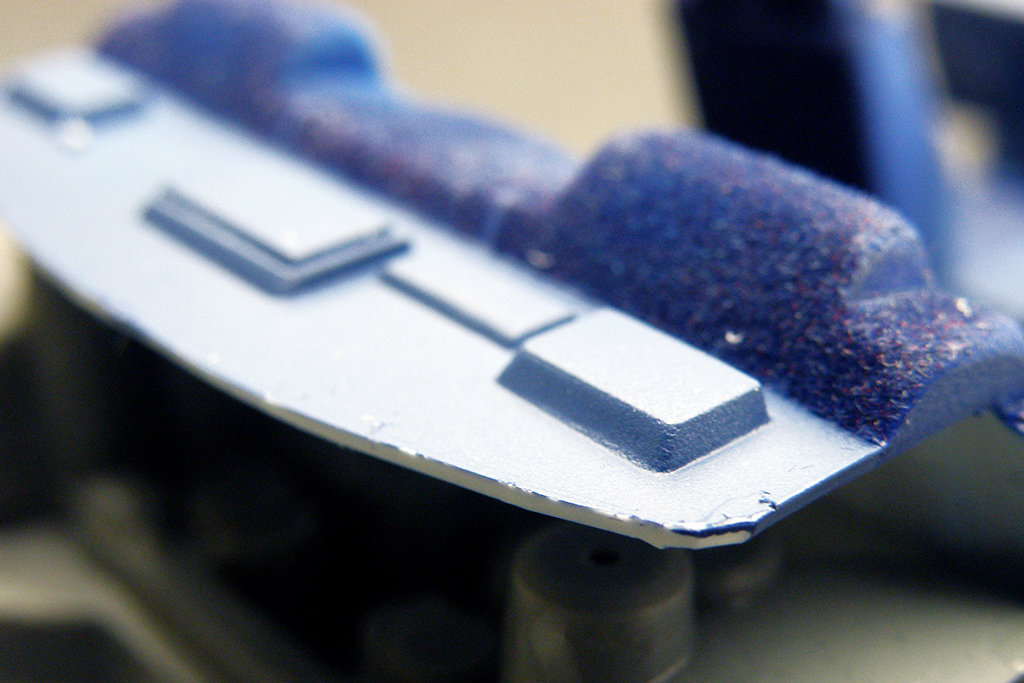

- アオシマ製フロッキーパウダーをまぶすことで、実車のベロア感を見事に再現したインテリア。

- キットの説明書ではブルーグレーで指定されているインテリアだが、実際にはダークかつ鮮やかなブルーだ。

- この頃のフジミ製キットはステアリングコラムが可動式(チルト機構の再現)となっているものが多く、このクラウンも例に漏れない。

- 室内にはシートベルトを追加。

- ボディに合わせて、後ろドアの内張を延長している。

- フロッキー加工したシートと、樹脂パーツそのままのコントラストがなかなかイイ感じだ。

- コンソールボックス後端には、後席用のスイッチがモールドされている。

- ハイトのあるタイヤに交換したことで、全体の佇まいに説得力が出た。

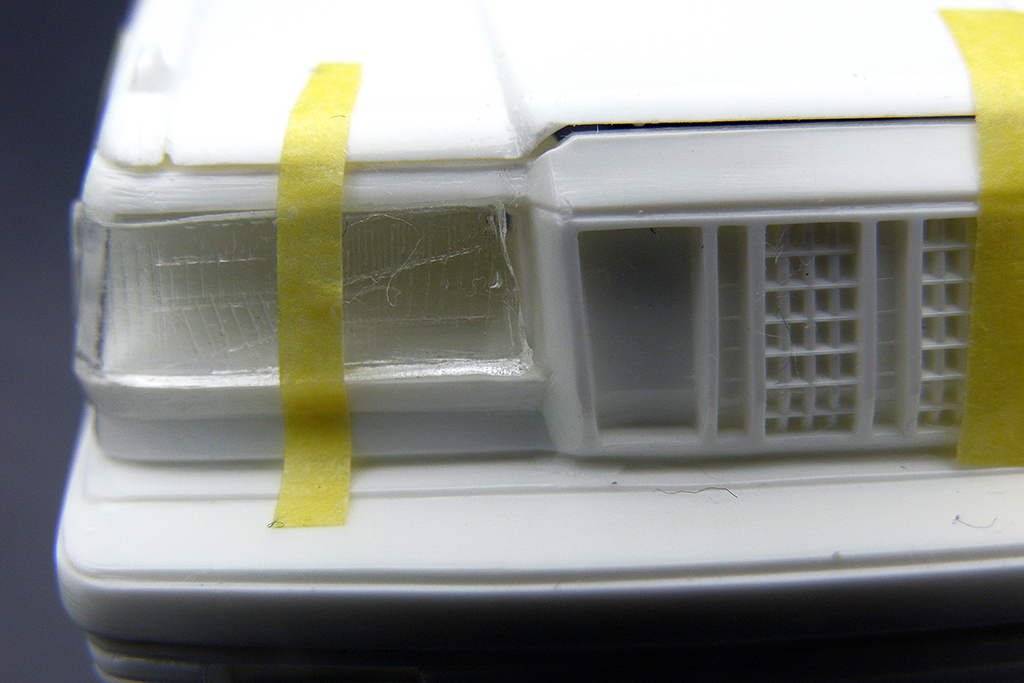

- ヘッドライトが小さすぎ、レンズパーツの合いもよくないフロントマスクだが、作例では極力修正を試みている。

- 作例に使用したキット。当初は2.8だったが、後期型3.0に改修された。

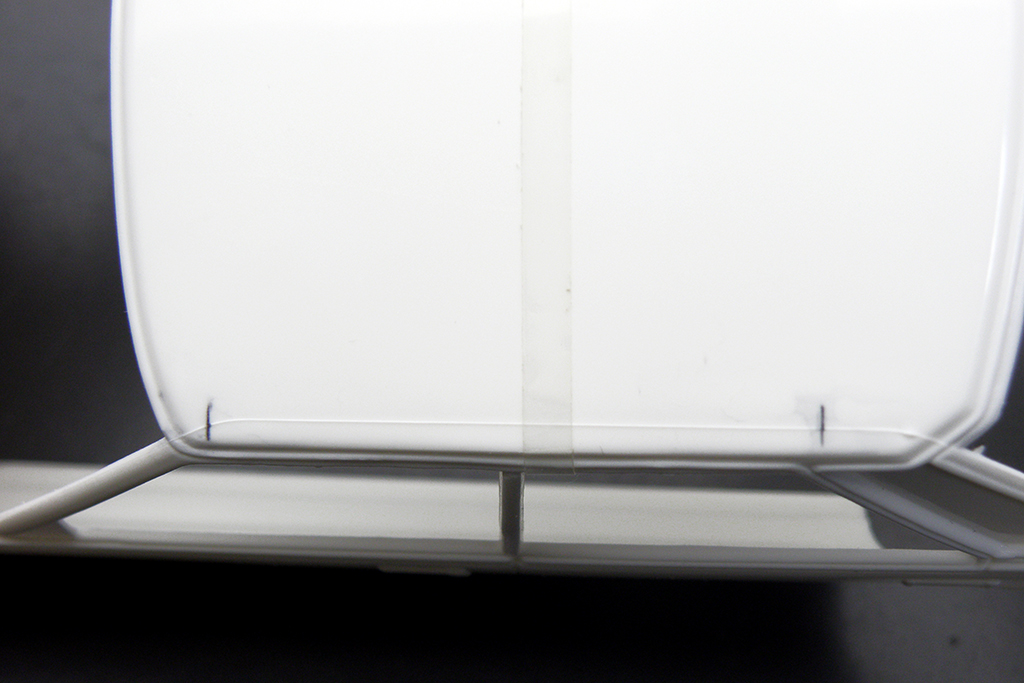

- 側面写真と、それを元に作った1/24スケールのテンプレート(透明プラ板に写真をなぞって転写したもの)にてボディを検証すると、やはり短い。

- 後部ドアの部分を2mmほど延長すれば、ドアノブ位置やスジ彫りもうまく辻褄が合いそうだ。

- 切断前に計測ポイントを決め、寸法を記録しておく。出来るだけルーフが平面に近いところでカット(後の修正を容易にするため)。

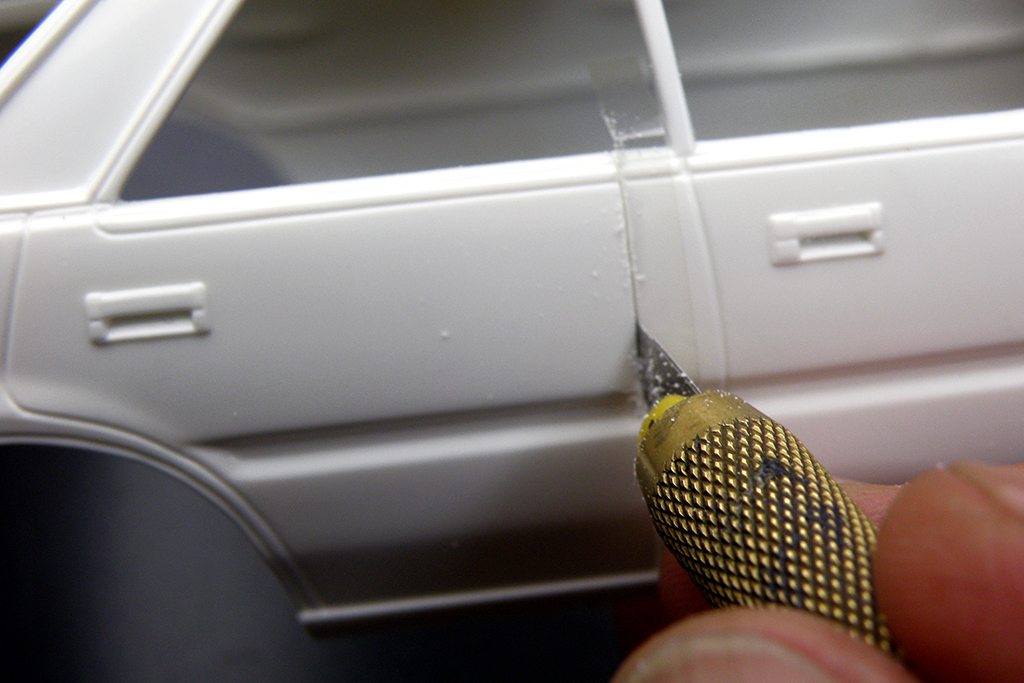

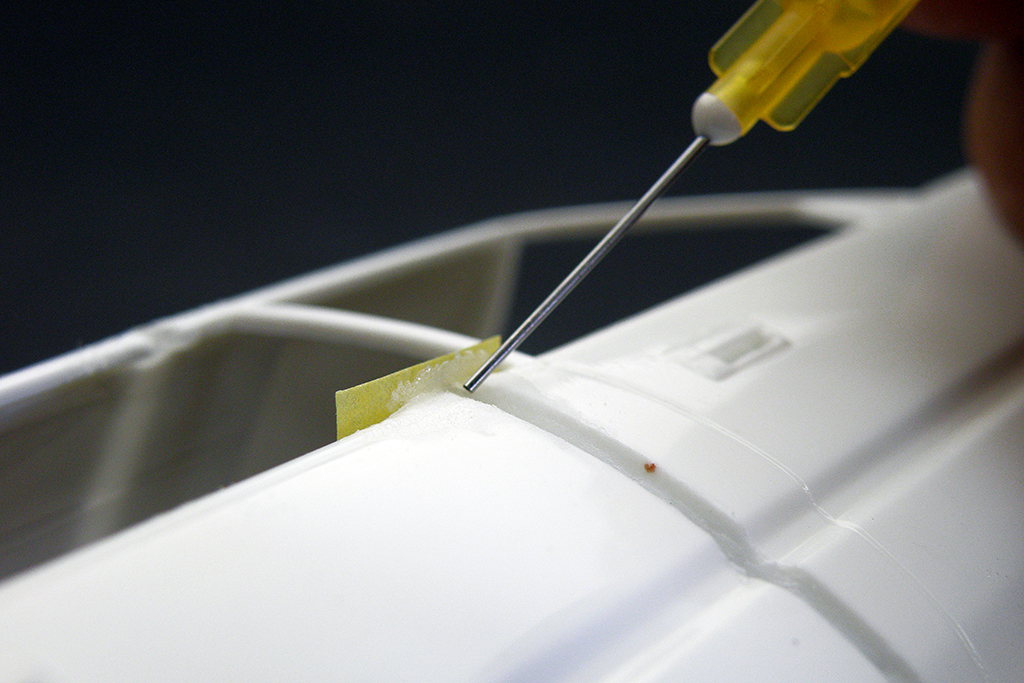

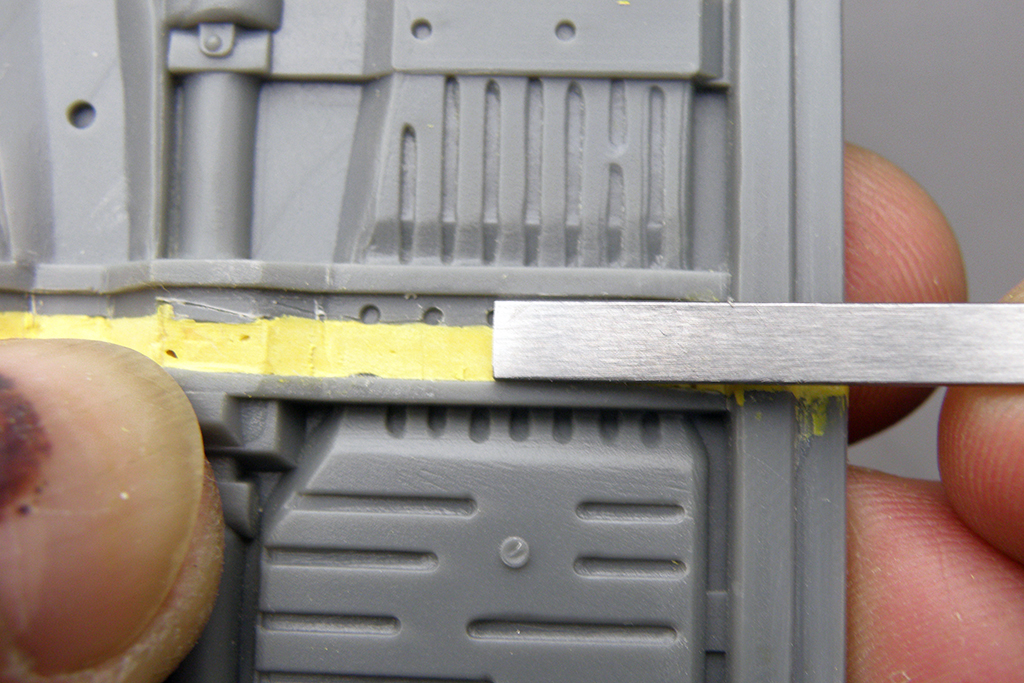

- ルーフ中央付近をカットラインとし、スジ彫りテープをガイドにラインチゼルでアタリを付け、

- エッチングソーで切断。

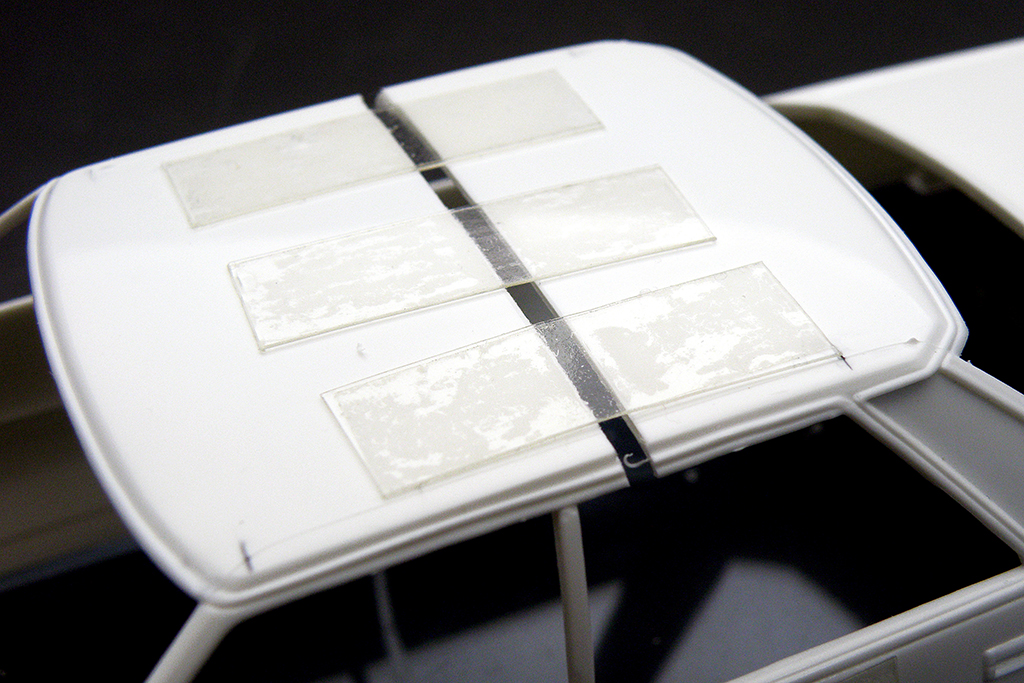

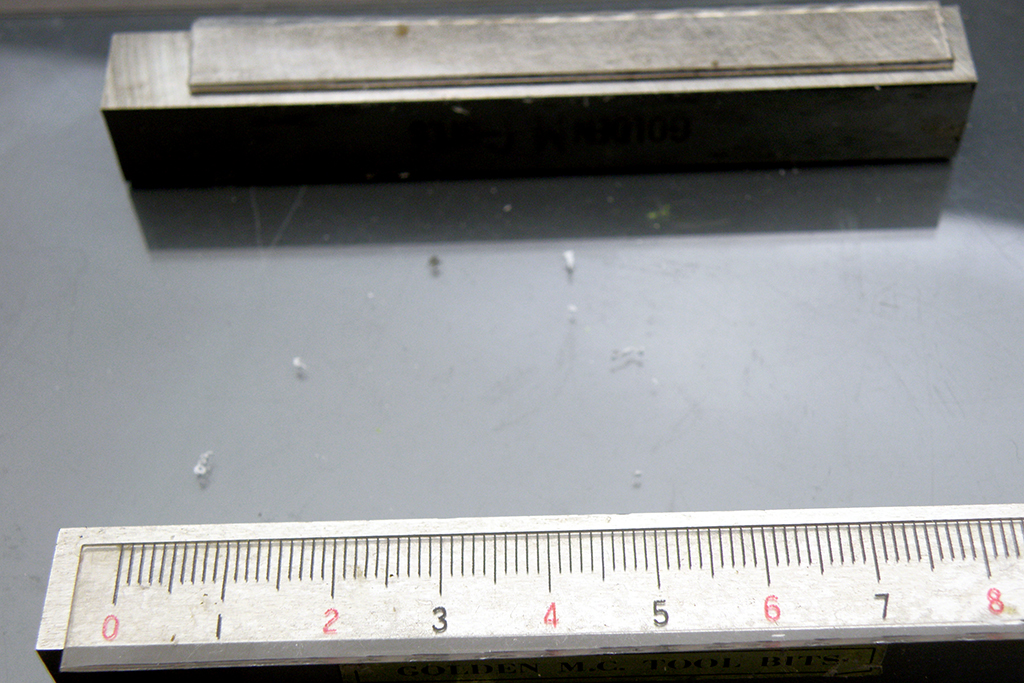

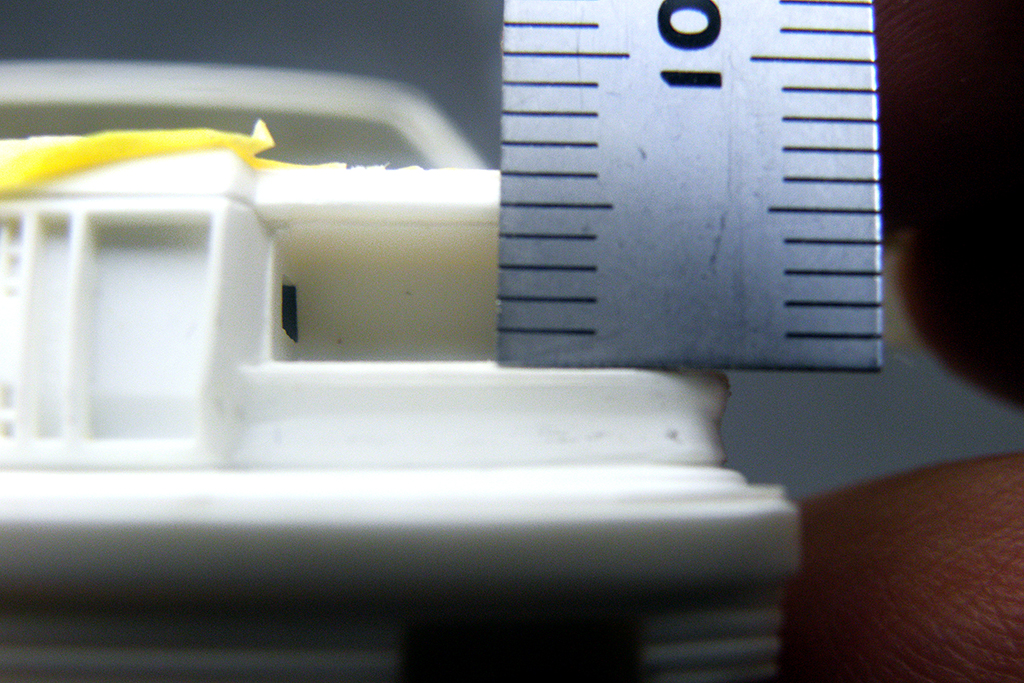

- 定盤の上に置いて左右の位置を決定し、計測ポイントの寸法プラス2mmの位置に調整する。

- 調整した位置で固定し、

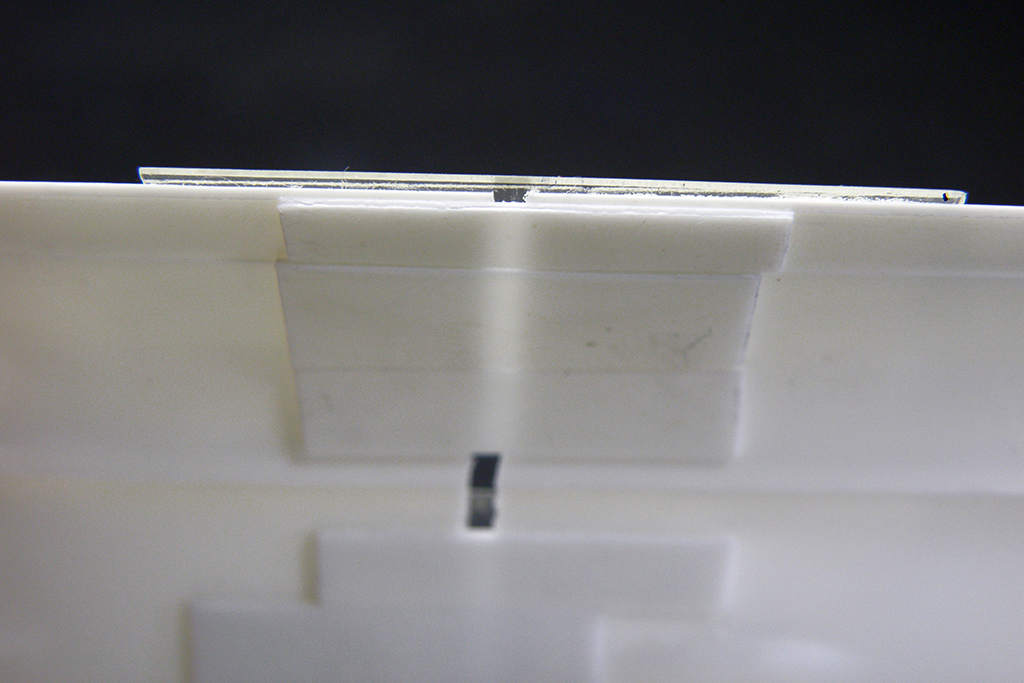

- ボディ裏に0.5mmのプラ板で裏打ち。

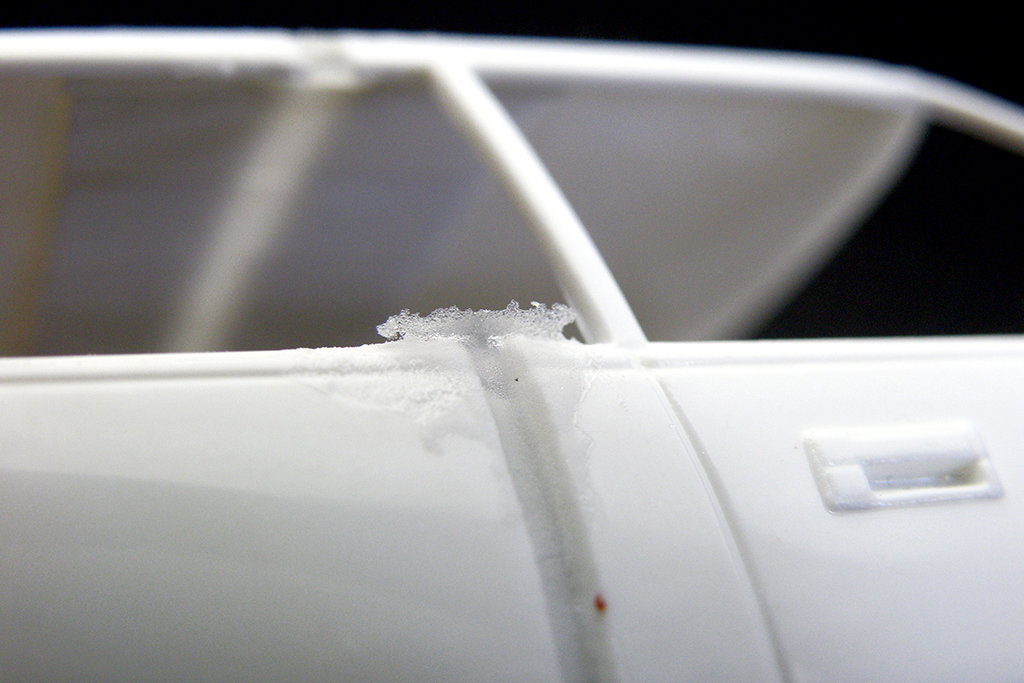

- ルーフ、ボディサイドの隙間を埋めるが、強度が必要な所なのでプラリペアを充填した。

- 硬くなるので、景気よく盛り上げてしまうと削るのに苦労する。

- 荒削りの後パテ修正。

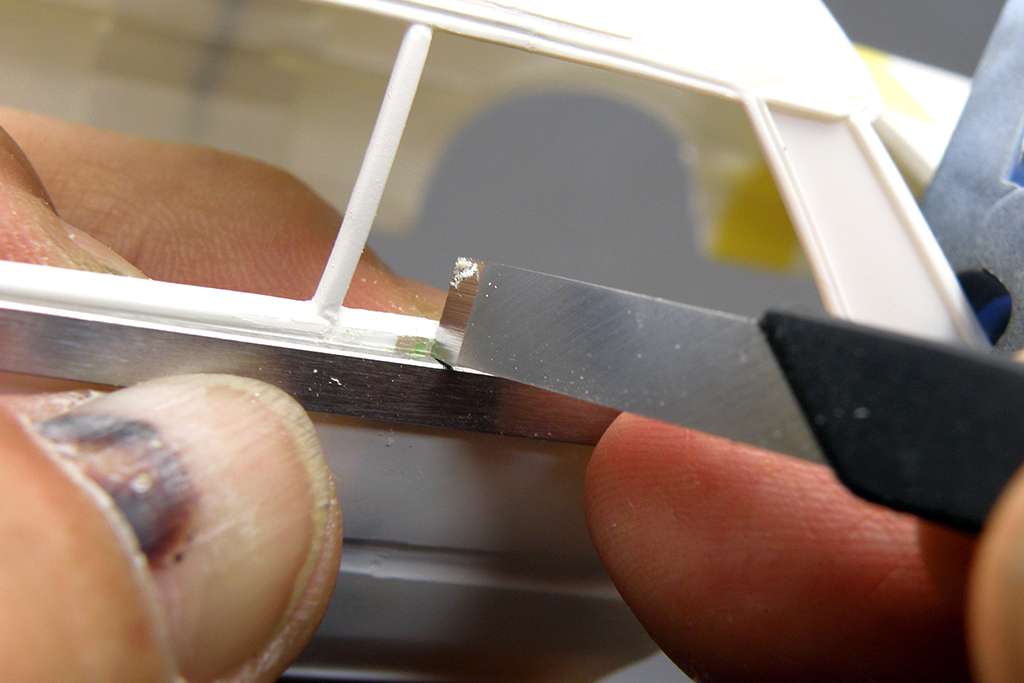

- 細かい所は定規や平刀で修正する。前後のラインが揃うように注意。

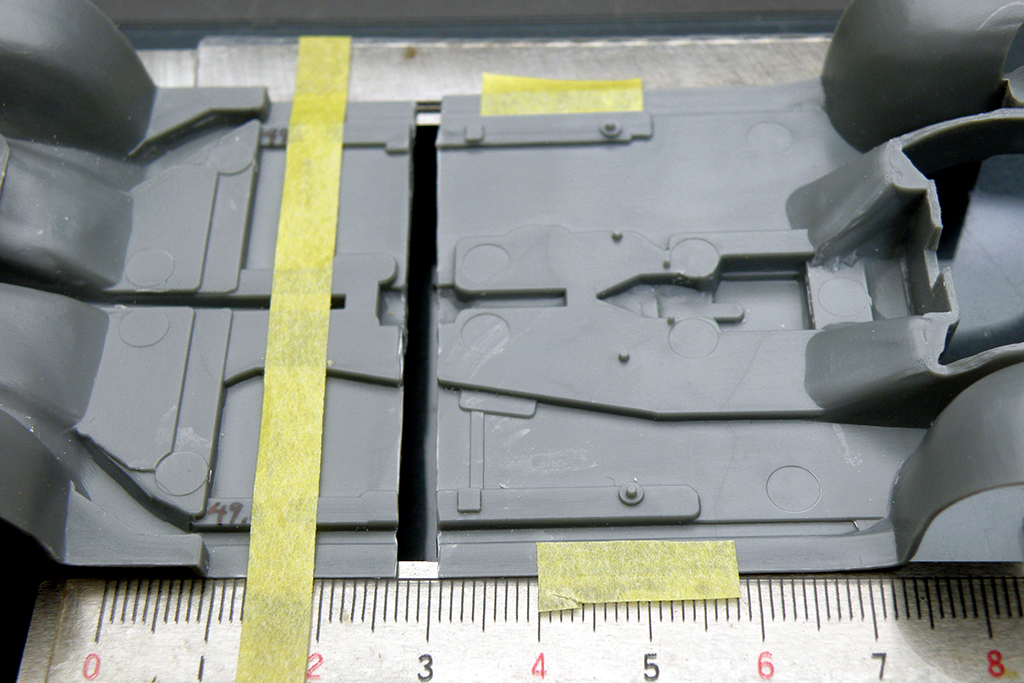

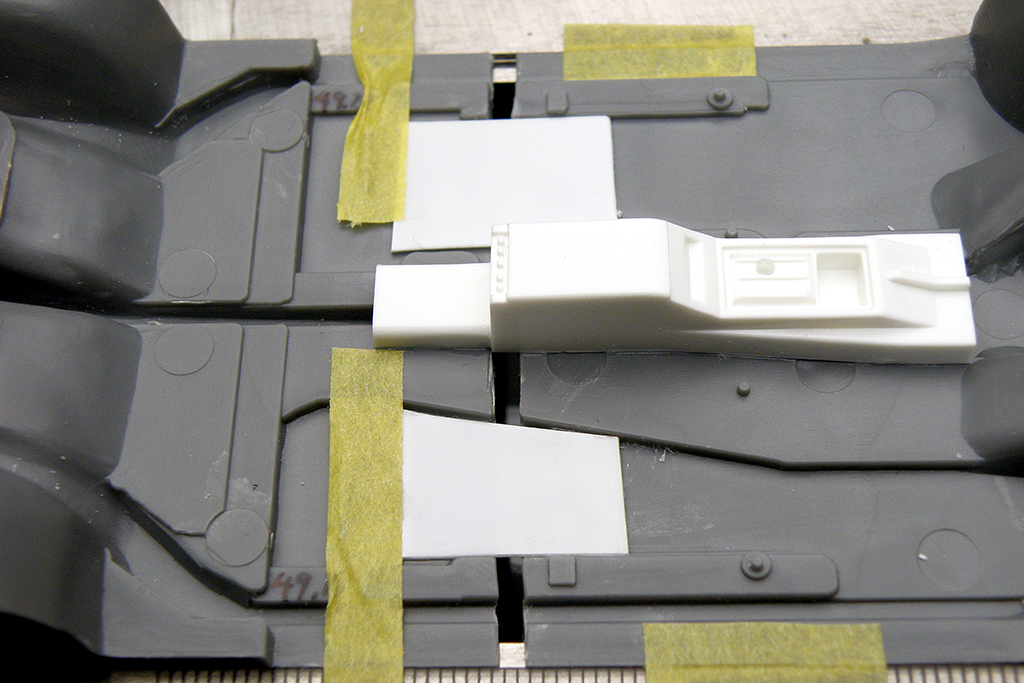

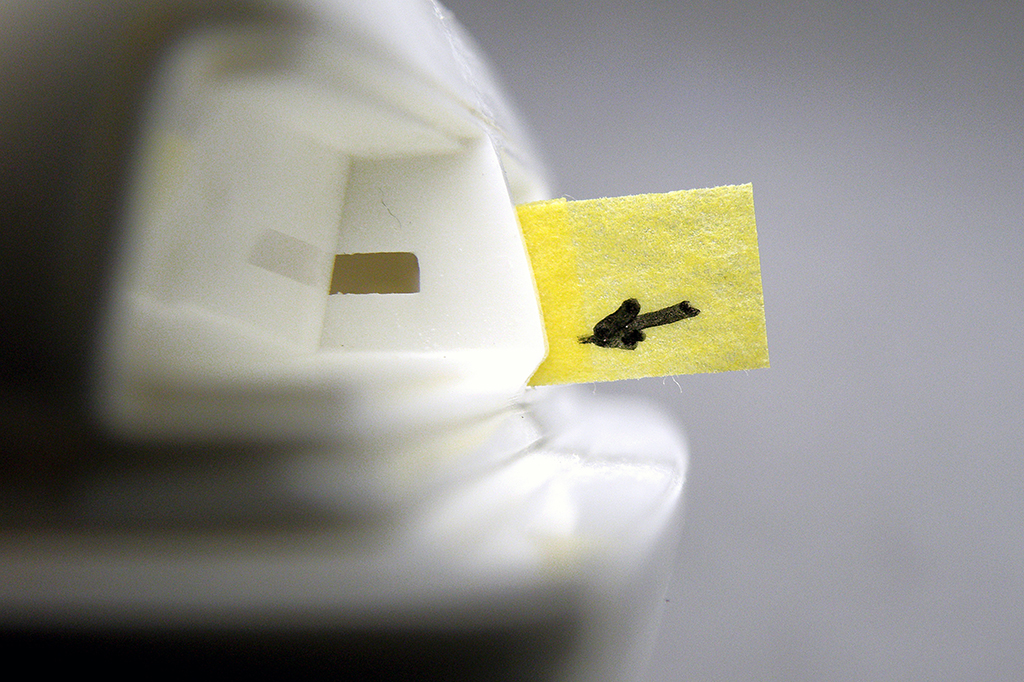

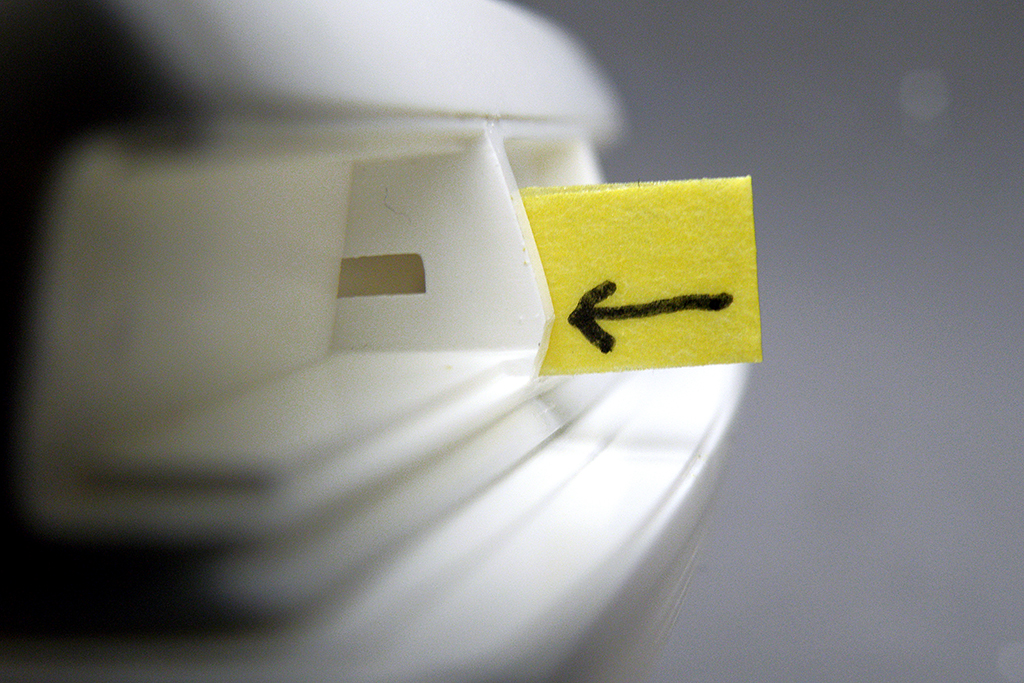

- シャシー延長の準備。シャシーの横幅ピッタリの治具を準備する。計測用のスケールを貼り付けておき、

- シャシーにも計測ポイントをマーキングしておく。

- カット後の再接着までの手順はボディと同じ。カットラインは左右のラダーフレームを繋ぐメンバーの中心。メンバーが2mm太くなる訳だ(強化型メンバーと思って納得しよう)。

- 平らに均したら、

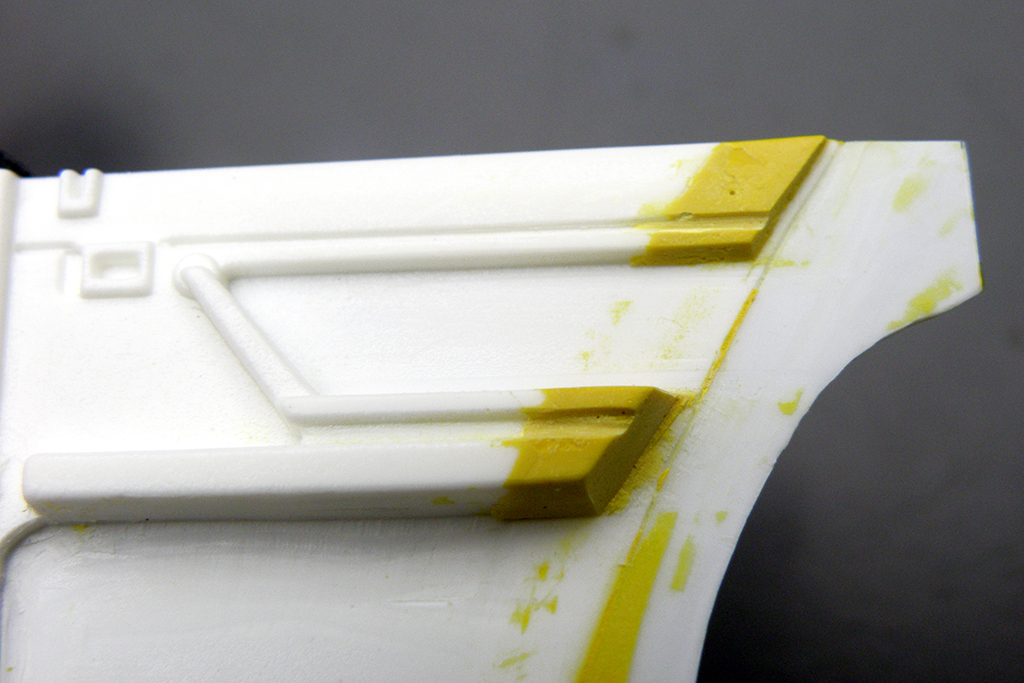

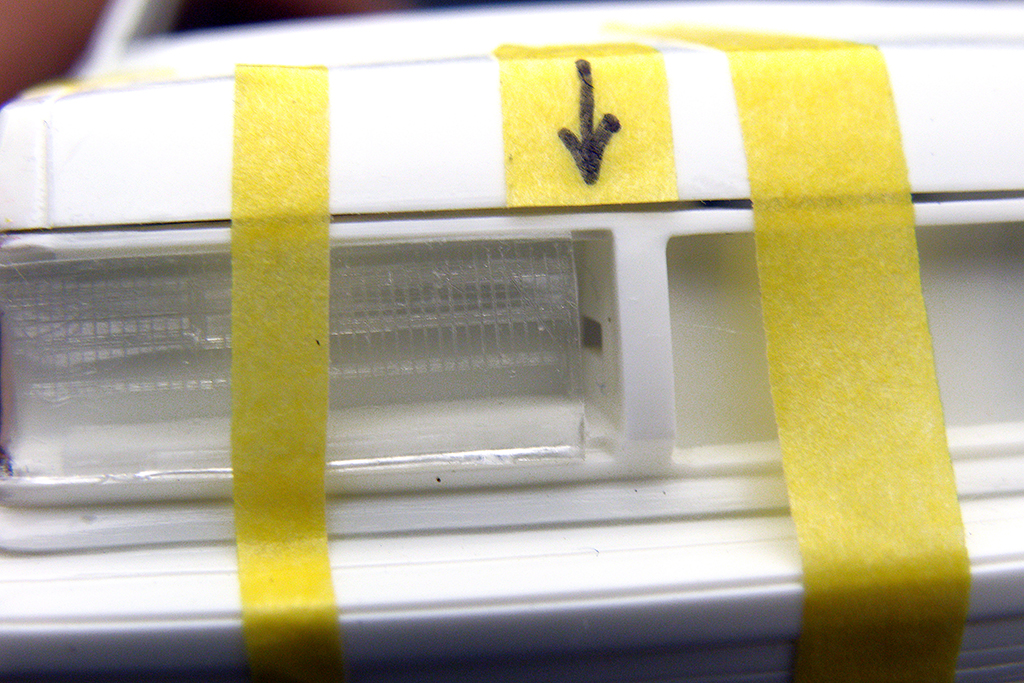

- 黒塗装してマスキング。

- シャシー全体にダークグレーを吹いた後、マスキングを剥がすと元々のモールドのよう(でしょ?)。

- 足周りパーツはセミグロスブラックで塗装。

- シャシー本体と色味を変えている。

- ホイールはメッキの剥れがあるので、

- アルクラッドで補修した。キットのタイヤは扁平が強くてハイト不足なので(左)、タミヤのスカGから借用。ブリジストンタイヤとなった。

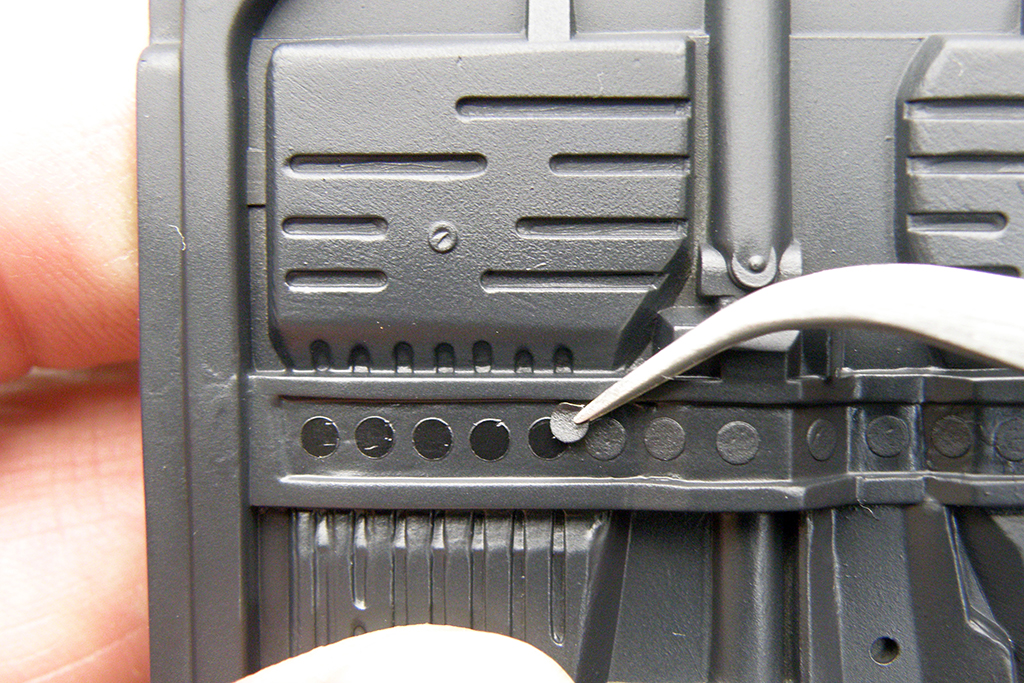

- ハブナットが無く寂しいので、デコトラ用のサイドマーカーをメッキ塗装し、

- これを接着してナット代わりとした。

- ドア内張りのモールドもパテを使い2mm延長。

- シートは背板裏をプラ板で塞ぎ、側面のヒケをパテ処理。白サフを吹いてから、

- ベース色にロイヤルブルーを吹いておく。

- 今回はアオシマのフロッキーパウダーを使ってみた。ブルーをベースにグレイとレッドを加えて、実車の色に近づける。

- パウダーの説明書にある木工ボンドの水溶きは弾かれるのであまりオススメできない。フラットクリアーで定着させた。床面に、内装色を吹いたフロッキーシートを敷いて、カーペットとした。

- シート、ダッシュボードに合わせてドア内張りを接着すると、床から浮き上がってしまう。さらに、ボディと合わせようとすると、ダッシュボードの幅がありすぎるのと、リアシート後のトレイが長すぎて、グリーンハウスに収まらない。

- 干渉する部分を削り取り、ボディと合わせてみると今度は内張りとボディ窓枠の高さが一致しない。

- 同じく。

- 一度組みあがった内装をバラして再組み立てし、

- スカスカになった内張り下部はフロアカーペットで塞いで、シャシー完成。

- エンジンはしっかりと面出しして組み立て。

- カチッとしたモールドではないが、とても良い雰囲気に仕上がる。

- ファンのブレードはヒケ修正とともに、削り込んで翼断面になるよう整形。ほとんど見えなくなるので、そのままでも問題はない。

- ディテールアップはプラグコードと燃料配管を追加したのみだ。

- 前後とも、ライトハウジングはバンパーと一体。ボディと形状が一致せず、取り付け時に段差が生じる。ここはパテ処理が必要。

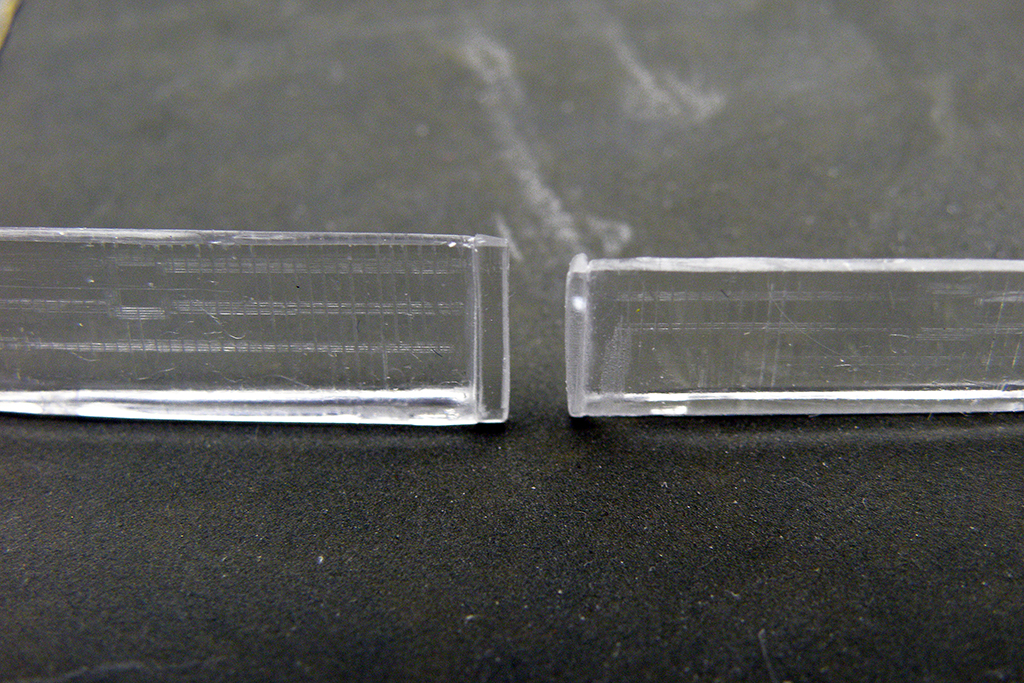

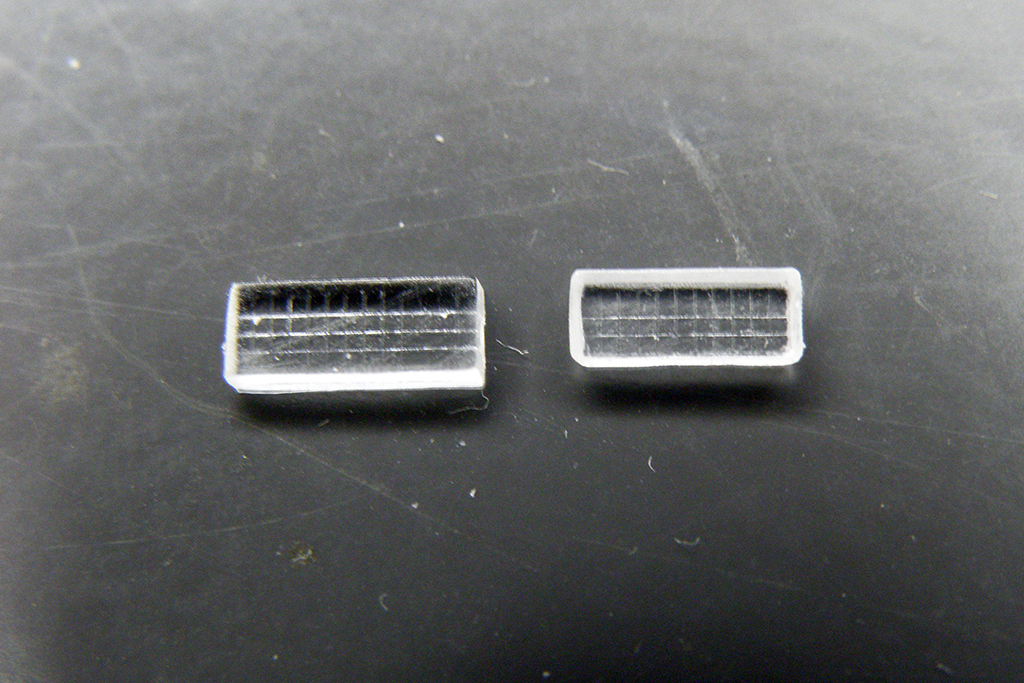

- レンズは横寸法が足りず、隙間が出来る。

- フロントも同じく。

- テールランプ枠内側の屈曲部の位置が低いので、

- すこし上にあげる。

- ヘッドライトの上下サイズを0.5mm拡大する。

- 削り下げた。

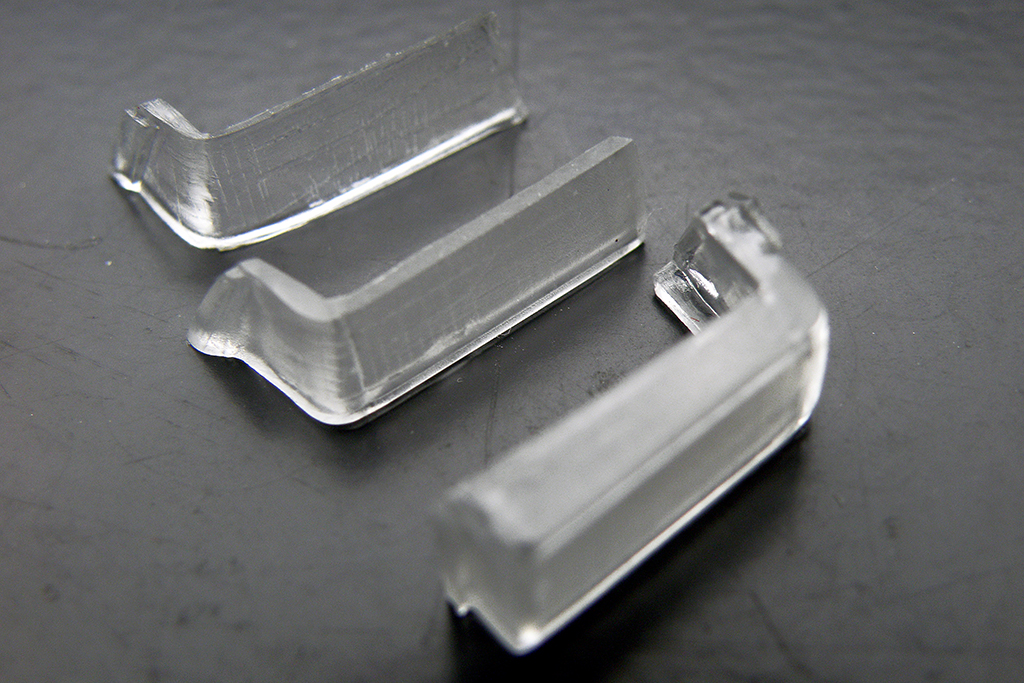

- キットのレンズは使えなくなるので(元のサイズ自体合っていない)、使えそうなジャンクパーツから削り出す。上がキットのもの、下がジャンク、中がそれを成形したもの。

- テールレンズは適当なジャンクが無かったので、キットパーツ(左右でサイズが違っている……)に小片を付け足して成形。塗装すれば継ぎ目などは気にならない。

- スモールレンズも大きいのでサイズ調整した。

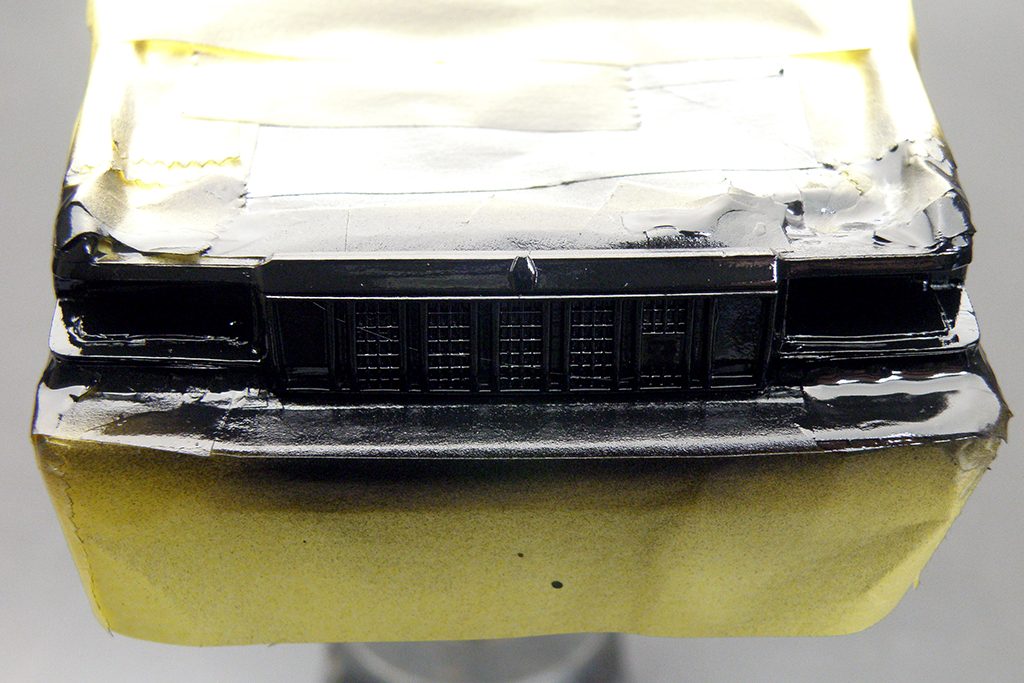

- グリルのメッキ処理。ボディ塗装後マスキングして黒を吹き、

- メッキ調塗料で塗装した。

- ボディ延長のため長さが足らなくなったリアのサイドウィンドウは切り落とし、下げた状態のガラスを、CDケースから切り出して自作した。

- サイドのモールは部品が用意されているが、これもボディ延長のため使えなくなったので0.5mmプラ板で自作した。