〜2000年 夜明け前がいちばん暗い

1999年4月14日という日付は、天からこの世の終わりを告げる災いが降ってくるにしては少々中途半端な数字にも思える。この日、AMTを含むアーテルはレーシング・チャンピオンズに約1億5千万ドルで買収された。

【画像92枚】いずれ不死鳥のように蘇る者たちの姿を見る!

1998年におけるアーテルの売上高は1億7千5百万ドル、一方レーシング・チャンピオンズの売上げは1億5千万ドル――若いということ、時勢を得ているということがいかに大食を可能にするかを示すものだが、これによりレーシング・チャンピオンズの企業規模は一躍倍増することとなった。

1983年にamtを傘下におさめたアーテルは、結局のところアメリカンカープラモのエリミネーターの座に君臨することはなかった。ホビーをめぐるゲームのルールが見る影もなく変わってしまったことは本連載がつぶさに追ってきたところだが、やはりマスメディアと流通が力をつけ、「人気者」の座に誰を据えるか決めてしまう仕組みによって市場を鋳直してしまったことがアーテルにとって凶と出た。

いかに時の人気者をキット化しようと、そこに組み立てと塗装、言い換えればユーザー自身による積極的介入が求められる以上、ユーザーはつねに登山者に似る。最高峰があり、もちろん低山もあります、どうですか、登ってみたくなるでしょう、というはたらきかけに、多くのユーザーが冷たい反応を突き返すようになった。

かつてアメリカンカープラモには小さなメッキのトロフィーが付属していたことをここで思い出してもらいたい(本連載第11回の結びを参照)。唯一無二の仕上がりを目指して貴重な時間を捧げ、うまくいくこともあれば失敗することもある瞬間をただ没頭によって乗り越えて完成にこぎつけたことを讃えるトロフィーは、ほかならぬユーザーに鼻で嗤われるものへとなり下がってしまった。

それこそレーシング・チャンピオンズが手がけるようなレディーメイドのダイキャストミニカーは、手っ取り早く見映えがし、数をどんどん増やすことが容易で、ユーザーの経験をまったく問わない。経験に似た味わいはビデオゲームや映画がいつでも食べきれないほど与えてくれるし、「結果」を手間なく選びとることができる方がよっぽどいい。

ユーザーはかけがえのない経験によって自らチャンピオンになることを捨て、みんなと同じものを指さして「優勝!」とはやし立てることを選んだ。

買収による負のシナジー

レーシング・チャンピオンズのCEOであるボブ・ドッズは、先んじて1999年2月におこなわれた買収発表の席で、報道陣の注目に対し「相乗効果」をさかんに言いつのった。アーテルの地元であるアイオワのザ・ガゼット紙が2月8日付で報じた「イリノイ州の企業がアイオワのアーテル社を買収へ」の記事タイトルからも明らかなように、買収劇への注目はつねに「すでにある利益」の移転や雇用の維持といった点への懸念としてまずあらわれる。

レーシング・チャンピオンズはアーテルの持つファーム・トイとアメリカンカープラモの一大ラインナップを「事業チャネルの拡大」と位置づけ、同社が独自にかかえていた2万を数える全米販売拠点にも乗ることを強調してみせた。これでアイオワのガチョウはもう助走をつけることなく軽やかに飛び立つようになるんですよ、とでも言いたげであった。

2000年、あまりに豊穣だった20世紀最後の年、レーシング・チャンピオンズは、アメリカンカープラモの新規開発に関与する全人員の解雇を決めた。レディーメイドのダイキャストミニカーとアメリカンカープラモを秤にかけ、「ダイキャストの方が重い」と目方で断じるあまりに残酷な決定だった。レーシング・チャンピオンズはアイオワのガチョウをただの肉にしてしまった。

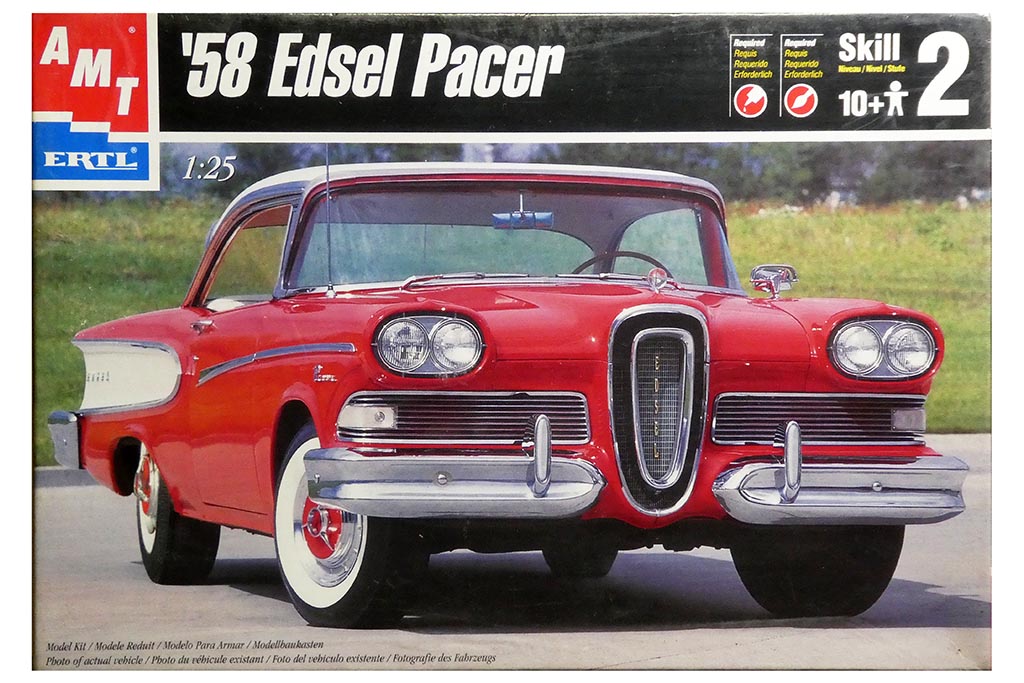

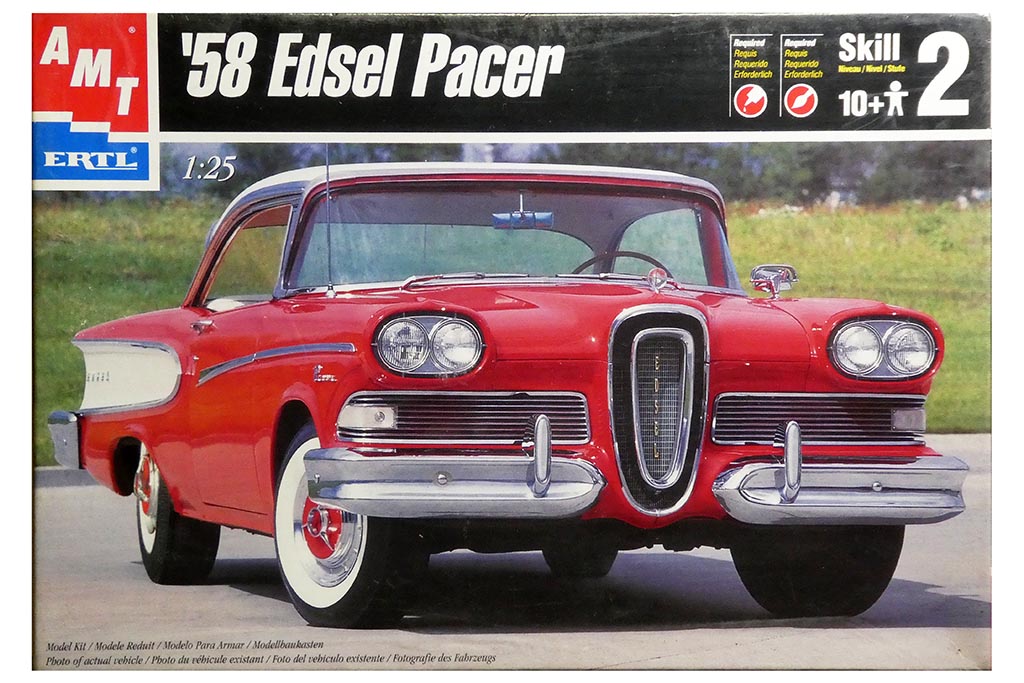

エドセルとクライスラーを皮切りと位置づける1950年代アメリカンカーへの期待は、必ずしも筆者個人の期待とは言い切れないところがある。AMTアーテルはレーシング・チャンピオンズに買収されたあとの2001年、これまでに例をみない「ブラフ」を市場に流すという挙に出る。「’49オールズモビルと’50スチュードベーカーを新金型でやる」というもので、全米各地でおこなわれるホビー関連のショーを中心に流布されたものだ。しかし雑誌メディアの反応は薄く、この発表は実現することなくうやむやのうちに消えてしまった。

二度と金の卵を産めなくなることも覚悟のうえで、レーシング・チャンピオンズにはガチョウをただちに絞めてしまうことを正当化するだけの理由があった。

レーシング・チャンピオンズがその身代を一気に築き上げたNASCARテーマをはじめとするダイキャストミニカー市場は、多くの競合の参入によってレッドオーシャンになりはじめていた。ハズブロが強豪アクション・パフォーマンスと提携し、レーシング・チャンピオンズのビジネスの核であるNASCARコレクティブル市場に参入、製品化ライセンスの争奪戦は一気に過熱して、人気ドライバーのジェフ・ゴードン、デイル・アーンハートの権利はあえなくアクション・パフォーマンスの手に奪われてしまった。

1998年のNASCAR 50周年記念モデルは非常に好調だったものの、1999年には一転して市場が冷え込んだ。そもそもレーシング・チャンピオンズは、ダイキャストミニカーの「高価で専門的なコレクター向け」というイメージを、中国・香港に生産拠点を持つ強みを活かした低価格・大量生産によってがらりと刷新することで注目を集めたが、そうして得た顧客の忠実度(ロイヤルティー)は当時日本から押し寄せていたポケモン・ブームにもあっさり転ぶ泥のような脆さがあり、購買力はいつまでも流動的であった。

この弱点を補うためのアーテル買収だったわけだが、当然のことながら売上規模が一枚上手の者を相手どる買収はことのほか高くついた。

コンテンツを終わらせる者たち

レーシング・チャンピオンズはコストの高いアーテルの製造拠点をメキシコから勝手知ったる香港へと移すなどの手を尽くすが、前年比の売上高47.9パーセントに対して買収にかかる再編費用6千4百万ドルが重くのしかかって純利益は急落、1999年第2四半期に17.88ドルをつけていた同社の株価は第4四半期には3.56ドルへと暴落し、ニューヨークの法律事務所から「虚偽報告と信義則違反」のかどで集団訴訟を起こされる負のおまけまでついてきて、その台所事情は1999年2月の記者会見からはかけ離れたまさに火宅の様相を呈していた。

「アメリカンカープラモなんてオワコン」などという二流の経営コンサルタント的な薄笑いを浮かべる余裕はレーシング・チャンピオンズにはなく、むしろ「ちゅ、中止だ中止!」という怒声に似た号令によって、AMTによる新規アメリカンカープラモ開発は差し止められるに到ったわけである。

事情を酌むことで許せることがあるように、決して許せないこともまたこの世にはある。レーシング・チャンピオンズによるアメリカンカープラモ開発チーム――チーム・ダイアーズヴィルの解散劇は、この頃さかんに筆を走らせていたアメリカンカープラモのジャーナリスト、ヒストリアンたちからはっきりと「不見識の極み」の烙印を捺されている。

筆致はその誰もが冷静でありながら、2000年という節目の年が大いなる汚点となったことへの怒りが、烙印の温度をことさら熱いものにしている。

これは少し遡って1998年のことだが、かつてジョーハンを率いていたジョン・ハンリーが亡くなっている。ジョーハンの当時オーナー企業であったセヴィル・エンタープライズもまた、奇しくも同じ1998年に破産を申請している。このジョーハンの看板が、オーキー・スポールディングという個人によって「正式に引き継がれた」ものとされたのがちょうど2000年のことである。

本稿の筆者はこの経緯を現在も調べ続けており、商標の譲渡記録などがやはり存在するのか、あるいは金型の一部売却にとどまる話をメディアが「ジョーハン復活」と報じたものなのか確認を取り続けているところだが、筆者の力不足もあろうか、これらの証拠はいずれもまだみつかっていない。

※今回、AMTアーテル1/25「’58エドセル・ペーサー」、同カスタムショップ版、「’57クライスラー300C」、同カスタムショップ版、レベル1/25「’70シェベルSS454」、「’57シェビー・ベルエア」、「’77モンテカルロ・ローライダー」の画像は、アメリカ車模型専門店FLEETWOOD(Tel.0774-32-1953)のご協力をいただき撮影しました。

ありがとうございました。