2001年〜ついさっき 未来が古くなった頃に

アメリカンカープラモ・クロニクルが、21世紀にやっと突入しました。2年に及ぶ長期連載のなかで、20世紀がついに終わりました。

【画像74枚】21世紀らしいキットと、どこかなつかしいキットそれぞれの画像を見る

戦後アメリカの「楽観主義」は、いま私たちが思い浮かべるような完成された明るさではなかったのかもしれません。思い出してみれば、それはまだ洗練されていない、不器用なはじまりそのものでした。

勝手にスイッチの入ったカーラジオのような話をしますが、たとえばブライアン・ハイランドの歌声はどうでしょう。ヒットした『ビキニスタイルのお嬢さん』や『ベイビー・フェイス』では、彼の声は主役というより、チャカポコしたリズムやヤンヤンヤーと響くコーラスに埋もれてしまっているように聞こえます。なのに曲は人々に愛され、ヒットしました。

フォー・シーズンズのフランキー・ヴァリも、はじめは力強く「アイヤイヤー」と猿のように叫ぶ裏声で人気を集めました。けれど彼はほどなくその声を捨て、ソロになって違うスタイルを模索しはじめます。サルであることをやめ、バックにはハンドクラップをやめさせ、ささやくヒトとして表現をどんどん洗練させてしまうのです。

彼らの『ビッグ・ガール・ドント・クライ』に先行した、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でもすっかりおなじみ、ペンギンズの『アース・エンジェル』では、グループでいちばん頼りなく痩せた声のクリーブ・ダンカンがリードボーカルを務め、それを中肉中背のコーラスが支えていました。それでも曲は大ヒットし、グループの唯一ともいえる、永遠に繰り返される代表作になりました。

ダンカンのほっそりした声がいつしかグループを脱退することで、『アース・エンジェル』は歳相応におなかの出た平凡なオールディーズになってしまいましたが、その変容を嘆く人って、驚くほど少ないのです。

こうした例に共通するのは「完成度の高さ」ではありません。「未完成なぎこちなさ」こそが、かつては人の心をつかんで離さなかったということです。そんな魅力は、成長と洗練によって必ず失われる運命にあるからこそ、昔悩んでいたニキビのように、跡形もなく忘れ去られてしまうのです。

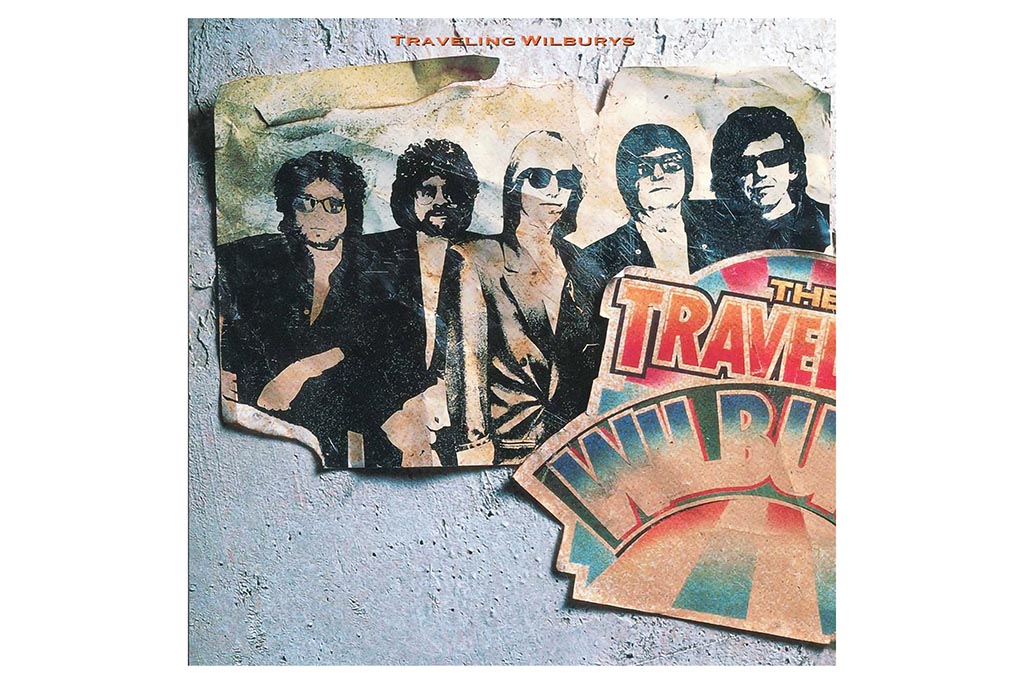

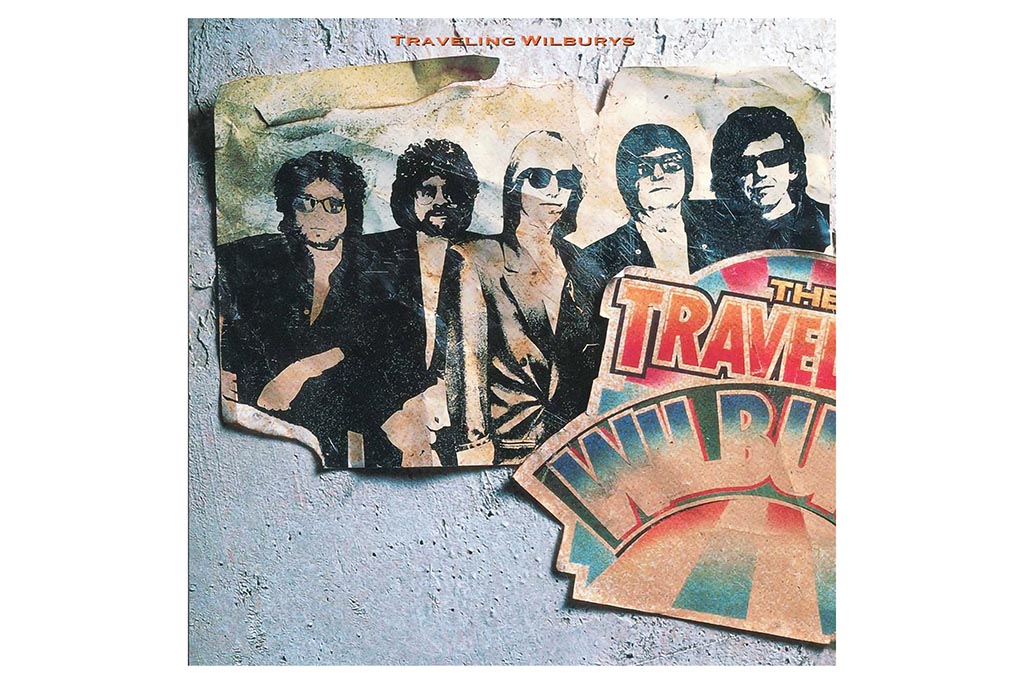

トラヴェリング・ウィルベリーズは、かつて時代の頂点を経験した音楽家たちが、名や肩書きを捨て所属を越えて、互いを兄弟としながらはじまった。彼らの作品は完成品としてではなく、成熟した者たちがなお手探りで紡ぐ「古くて新しいロックンロール」を記録している。精密なデジタル新金型で、じつは一度もキット化されたことのない1958年以前のテーマを意欲的にやっていこうとするアメリカンカープラモの精神は、まさに同じ時代に育まれたものだ。

そこにこそチャンスがある、と考えた者たちがあらわれます。1980年代の終わり、ジョージ・ハリスンとジェフ・リンはトラヴェリング・ウィルベリーズを結成しました。ロックンロールという言葉がすでにレトロな響きをもっていたその時代に、あえてその音楽を現代に甦らせようとしたのです。

盛りを過ぎた「過去の人」と思われていたロイ・オービソンの美しくなめらかな声が、ボブ・ディランやトム・ペティのざらついた地声にあたたかく迎えられ、あくまでもクリアなサウンドプロダクションのもと、ロックンロールは新しくて輝かしいものとして再構成されていきました。しかしロイ・オービソンが思い半ばで亡くなり、急遽予定されたデル・シャノンの参加がさらなる不幸によって叶わなかったのは、事実としては悲劇ですが、物語としてはむしろ象徴的です。

ロイ・オービソンの絹のような歌声は、デル・シャノンの突然裏返るギミックといくらでも入れ替えることができたはずであり、古くて新しいロックンロールをしなやかに維持するはずだったのです。

1990年代から2000年代にかけて、アメリカンカープラモの世界は、トラヴェリング・ウィルベリーズとほぼ同じ挑戦をしようとしていました。アニュアルキットの誕生が1958年であったがため、1950年代のアメリカンカーというテーマはそのほとんどが未開拓のままであり、そこにあえて挑戦を企てることは、市場から「焼き直し」であると責められることのない、青く透きとおった海へと飛び込むような、誰もいない砂浜にはじめての足跡を残すような試みであると捉えられたからです。

激震は業界再編を促したに過ぎなかった

2000年、レーシングチャンピオンズがAMTアーテルのアメリカンカープラモ新規開発チーム全員の解雇を決めたとき、それがビデオゲームのリセットボタンのように作動することを誰が予期していたでしょう。チーム・ダイアーズヴィルに所属していたアメリカンカープラモの達人たちは、その諦めきれなさゆえに市場を離れることなく、レベルに移籍したり、あるいはホビー流通の現場に身を寄せたりして、マイクロレベルの業界再編を果たしてしまうことになります。

確かに激震は走りましたが、それによって市場は流動化し、新しいことを一からはじめやすい平滑な苗場ができあがってしまうのです。拡散した苗は、それぞれの床に根を張り、思い思いの稔りを目指して成長しはじめます。

そのなかに、1950年代アメリカンカーの「初キット化」を目指す苗がいくつもあり、その育成優先度がかなり高かったことは、たとえばレベルの初期デジタル設計キットに’49マーキュリー・ウッディーワゴンのような、20世紀の3イン1コンフィギュレーションからは大きく逸脱した貴重なテーマが含まれていたことからもあきらかです。

プラモデルメーカーというものは、ユーザー以上に世紀の切り替わりに敏感であり、「未来」を時間の加速よりも遡行に見出す術に長けているのです。「やりたいことをいくらやっても売れない時代」が、もっと過去の「やりたいことをどれだけやっても全部売り切れる時代」ごと、ただの歴史になってくれたことは時間の効用です。おかげでアメリカンカープラモを仕事としてきた誰もが、「これからはやりたいことを周到にやるんだ」と踏ん切りをつけことができたわけです。

かつてチーム・ダイアーズヴィルの長だったジョン・ミューラーは、ただのジョン・ミューラーになってしまいました。1962年にamtへ入社して以来、アメリカンカープラモのすべてを舞台裏から見つめてきたこの生き字引は、あちこちに散ってしまった仲間たちの求めるところに応じて自由に歩きまわり、そこで仕事をする足腰たくましい自由人になったのです。

彼の活躍の例をふたつ挙げましょう。プレイングマンティスという会社を経営しながら、ポーラーライツというブランド名で、腕のいいファニーカー専門のガレージキット・メーカーふたりと組んで精密なインジェクションキット開発に取り組んでいたトーマス・ロウという紳士が「相談があるんだ」といえば、ジョン・ミューラーはただちに彼方へ飛んで行きます。ホビー商材全般の流通を手がける会社をバービー博士として名の知られた母親とともに立ち上げ、メビウスというブランド名でずっと前から気になっていた車をプラモデルにしたいと考えていたフランク・ウィンスパーという青年が「ちょっと教えてほしいんだけど」といえばすぐさま此方に飛んで行く、といった具合です。

小さなアイデアがプラモデルになるまでの全課程を知る彼のふるまいが、21世紀のアメリカンカープラモ業界のムードを育てる役割を果たしたことはいうまでもないことです。

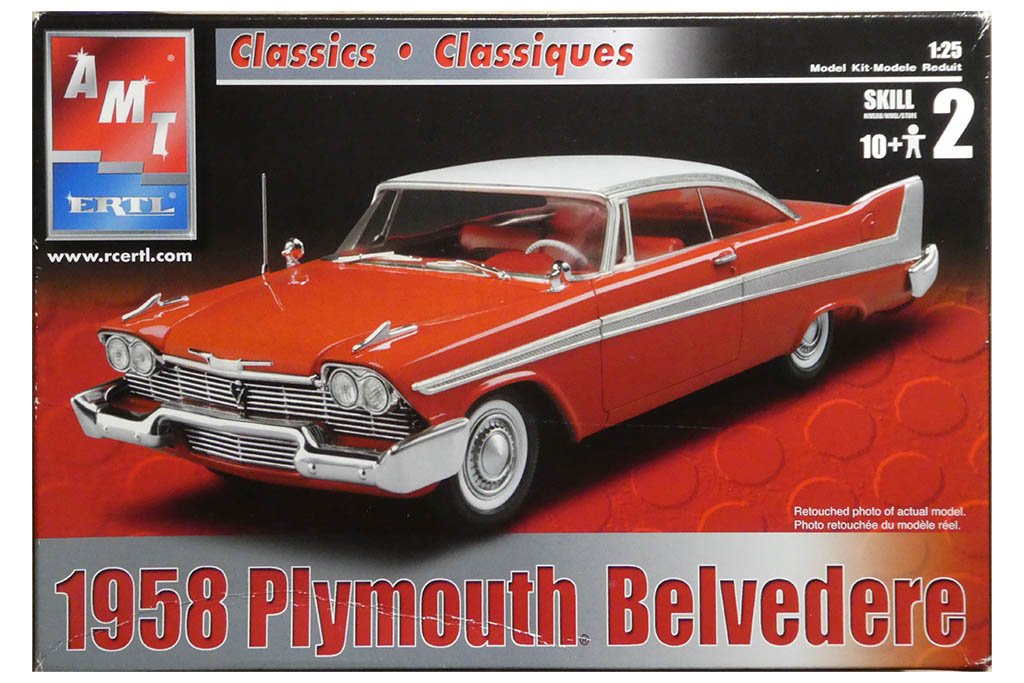

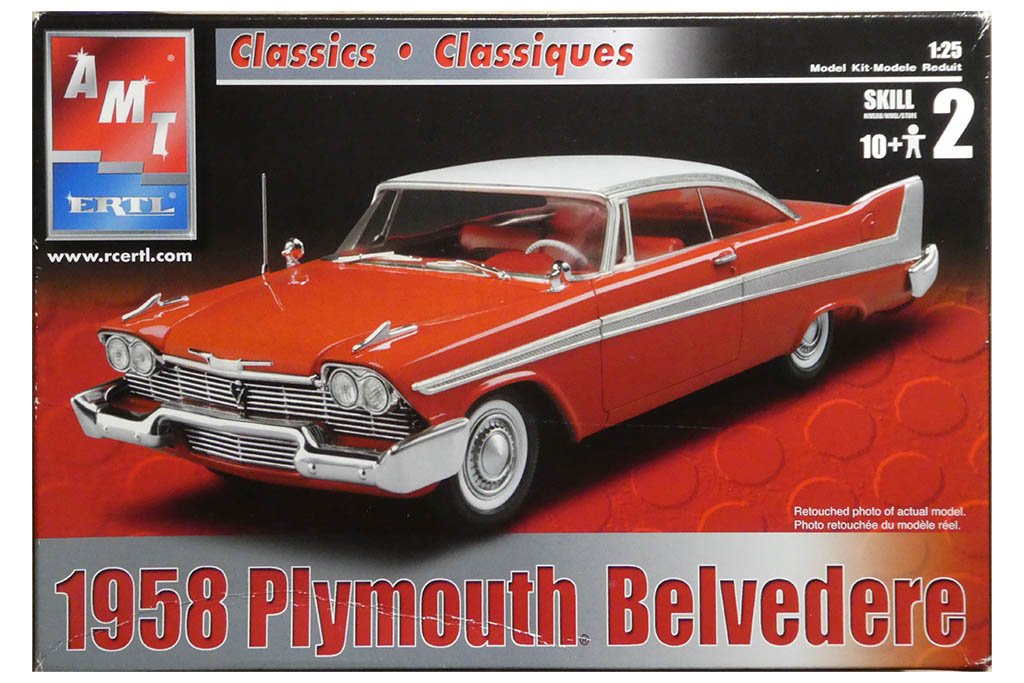

2002年、実質的に骨抜きとなったRCアーテルAMTが、一見いつもと変わらない様子でリリースした’58プリマス・ベルヴェディア(品番31156)に対して浴びせられた非難から、感情的なトーンを差し引いて見えてくるのは、表面はそれらしく整ってはいるものの、随所に配された要素のすべてが「わかっていない」者のしわざであるという「感触」であり、それこそがファンの期待を大きく裏切ったことを物語っている。V8エンジンは「ただのV8」であり、廉価版ヘミというべきポリスフェリカルV8でもなければ、1958年に登場したBウェッジヘッドV8でもなかった。

2000年、AMTアーテルの敷地からチーム・ダイアーズヴィルを追い出す蛮行に及んだ「種なしの」AMTアーテル――ここではRCアーテルAMTと呼びましょうか――からは、アメリカンカープラモの新作が引き続きリリースされました。ひとまずこれは2002年の新金型、’58プリマス・ベルヴェディアのことを指すことにしますが、これはRCアーテルAMTの独力で開発された、ファンの期待を大きく裏切る「問題作」となりました。

漂流するテセウスの船と、新たな港に辿り着いた者と

当時の香港・中国工場の器用さと、ダイキャストミニカー設計のノウハウ転用によって、アメリカンカープラモはもっと低コストで開発できると踏んだレーシングチャンピオンズの「傲慢」をまるで見えざる手が罰するかのように、酷評がこのキットめがけて火のごとく降り注ぎました。RCアーテルAMTは、デトロイト生まれデトロイト育ちの「amt」を名乗ろうにも、すっかりテセウスの船になっていたのです。

レーシングチャンピオンズはみるみる低迷し、その名も体も後継のRC2へと改めますが、底堅いファームトイ市場=アーテル・ブランドへの依存、NASCARコンテンツへの依存を強め、過去に捨てたアメリカンカープラモの方をほとんど振り返ることのないまま、2007年に日本のタカラトミーに買収されます。その後、タカラトミーがレーシングチャンピオンズ・ブランドそのものを「不要なもの」としてよそに売却してしまったことは、きっとご存知の方も多いでしょう。

レベル-モノグラムから「モノグラム」の名が正式に消えることが決まったのは2007年のことでした。ニュースリリースはごく小さく、ささやくような噂として市場を漂いましたが、金型がつぶされるといった実害のないこの悲報は、古くからのモノグラム・ファンに軽いため息をつかせる程度にとどまりました。

モノグラム主導でこれまで開発された1/24スケールのアメリカンカープラモが金輪際再販されなくなったわけではないし、今後はレベル・ブランドで折をみて展開されるという前向きなプレスリリースがあったわけですから。

いまでも1/24スケール表記をつけたレベル・ブランドの再販キットは、繊細な愛好家の心をわずかに疼かせながらも、1/25スケールの自由な市場をふたたび戦火に巻き込むようなことはなくなったのです。

21世紀のアメリカンカープラモ市場は、自由な市場になりました。

ベテラン人材が流動化したことで、業界は「みんな友達」になってしまいましたし、製品化ライセンスの申請を、すっかり話の呑み込みが悪くなったデトロイトに持ち込まなければならないのはどこも同じです。

デジタル設計ソリューションはどんどん進化を遂げて、開発作業を効率化しましたが、コンピューターを手指のように操るのは若いオペレーターの担当でしたから、ベテランには「ほんとうはゲームの方が好きかもしれない若手に、アメリカンカーとアメリカンカープラモの魅力を伝える」という新たな仕事が追加されました。

設計だけではなく、アメリカンカープラモの売り方もまたeコマースの発展によって大きく変化し、流通チャンネルも多様化しましたが、この状況を受けて、これまでアメリカンカープラモ・クロニクルが一度も語らなかったひとりの大御所が引退を決意します。彼の名はオスカー・コベルスキー――戦後まもない頃からずっと、まるで聖書のように分厚い通信販売カタログと「なんでもかんでも入荷する」ことを知らせる雑誌広告によって、全米ナンバーワンのホビーショップとして君臨してきたオートワールドの創業者でした。

「ウォルマート限定キット」「アマゾンでポチる」といった言葉を毛嫌いしながらもそれを口に出すことなく、ダイキャストミニカー好きからアメリカンカープラモ好きまで、リアルキッズから最近老眼になったキッズまでをにこやかに捌いてきた彼は、その築き上げた身代をそっくり後進に託すことにしたのです。

アメリカンカープラモ・クロニクルは、いまこの文章を読んでいるあなたと地続きの21世紀を語るにあたって、これまでのタイムキープ・スタイルとごつごつした語り方を放棄しました。20世紀を語った第1回から第48回に全部置いてきた、と言い換えてもいいでしょう。21世紀にアメリカンカープラモに起きたことは「歴史ではない」からです。著者にとってもあなたにとっても「ついさっきのできごと」なのですから。

ついさっきのことだからこそ、この第49回をお読みのあなたは、続く第50回に何が、どんなふうに実況されるのか大いに期待しているかもしれません。どうもありがとう。次回は、先ほどちらっと名前を出したトーマス・ロウが、プレイングマンティスをより発展的に改組したラウンド2について、そしてやはり名前の出たフランク・ウィンスパーが立ち上げたメビウスモデルについて語っていくことにしましょう。

第50回、アメリカンカープラモ・クロニクルは「ひとまず」最終回を迎えます。

※今回、AMTアーテル1/25「1958プリマス・ベルヴェディア」、同「’41フォード・ウッディ」、レベル1/25「シータウン・ハスラー ’69ダッジ・チャージャーNHRAファニーカー」、ポーラーライツ1/25「キャンディーズ&ヒューズ・バラクーダ・ファニーカー」の画像は、アメリカ車模型専門店FLEETWOOD(Tel.0774-32-1953)のご協力をいただき撮影しました。

ありがとうございました。