国際市場に向けた新たなCセグメントSUVを展開

フランスの自動車大手ルノーは、2025年7月10日に欧州域外の国際市場を主眼に置いた新型CセグメントSUV「ボレアル(Boreal)」を発表した。この新型車は、同社が推進する「インターナショナル・ゲームプラン 2024-2027」の中核を担う戦略モデルであり、ブランドのプレミアム化と収益構造の転換を加速させる重要な役割を担う。生産はブラジルとトルコの2拠点で行われ、2025年後半から順次、世界市場へと展開される計画である。

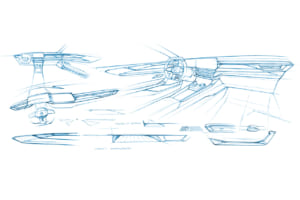

【写真49枚】欧州外市場に向けて展開される新たなSUVルノー「ボレアル」の詳細を見る

ルノーブランドの新たな価値を創造するボレアル

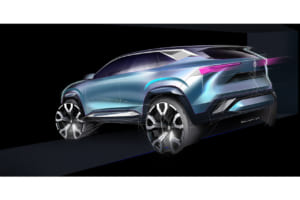

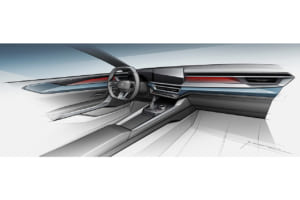

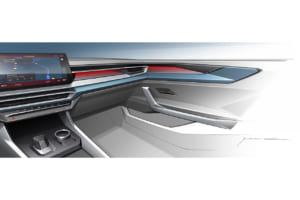

今回発表されたボレアルは、エレガントかつハイテクなデザインを纏った、ルノーブランドの新たな象徴となるモデルである。その主な戦場は欧州以外のグローバル市場であり、ラテンアメリカ、トルコ、中東、地中海沿岸諸国など、70カ国以上での販売が予定されている。これは、ルノーが2023年10月に発表した国際戦略「インターナショナル・ゲームプラン 2024-2027」を具現化する一手だ。

この計画は、ラテンアメリカ、北アフリカ、トルコ、インド、韓国の5つの戦略的ハブを拠点に、総額30億ユーロという巨額の投資を行い、2027年までに8車種の新型車を欧州外へ投入するというものである。カーディアン、ダスター、グランコレオスに続くボレアルは、この計画における4番目のローンチとなる。

ルノーブランドのCEOであるファブリス・カンボリーヴ氏は「この冒険の新たな一章を発表できることを誇りに思う。ルノー・ボレアルは、グローバル規模で品質とイノベーションを高め、欧州外のお客様により多くの価値をもたらし、我々のプレミアム市場へのシフトを強化するという野心の真の象徴だ」と語り、ボレアルが単なる新型車ではなく、ブランドの未来を占う試金石であることを強調した。

ルノーの戦略の根底には「量から価値へ」という明確なシフトがある。2024年、ルノーは全世界で157万7,000台を販売し、世界で最も売れているフランスブランドとしての地位を確立した。注目すべきは、その約40%にあたる56万台が欧州外で販売されている点であり、この勢いをさらに加速させることが狙いである。特にボレアルが投入されるCセグメントSUVは、最も価値を生み出す市場と分析されており、ルノーは2027年までに欧州外での車両一台あたりの収益を2019年比で倍増させるという野心的な目標を掲げている。カンボリーヴ氏が「カーディアンとコレオスの商業的成功に後押しされ、2025年上半期の欧州外での販売台数は16.4%増加した」と述べるように、その手応えは確かなものとなりつつある。

ラテンアメリカや中東地域に向けて展開

ボレアルは、これまでルノーがCセグメントで十分に存在感を発揮できていなかった地域での拡販を主な使命とする。例えば、ファミリー向けSUVの需要が急速に高まっているラテンアメリカ市場や、新車販売の2台に1台以上がSUVというトルコ、中東、地中海沿岸地域において、競争力のある選択肢としてブランドのラインアップを強化する。

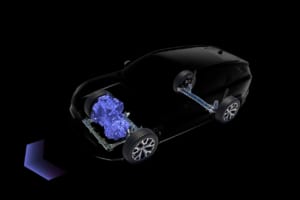

その開発を支えるのが、ルノー・カーディアンで初採用されたルノー・グループの新しいモジュラープラットフォームである。このプラットフォームは極めて高い柔軟性を持ち、多様なボディスタイルに効率的に対応できる。これにより、開発期間の大幅な短縮とコスト削減を実現し、欧州外市場での競争力向上とシナジーの最大化に貢献する。また、各市場のニーズに合わせた最新技術の搭載も可能としており、ボレアルの商品力を高める基盤となっている。

生産体制もグローバルな視点で最適化されている。生産戦略は2大陸にまたがり、ブラジルのクリチバ工場がラテンアメリカの17カ国向け車両を、トルコのブルサ工場が東欧や中東など他の54市場向けの車両をそれぞれ担当する。消費地に近い場所で生産することで、物流の俊敏性を高め、生産コストを最適化する狙いだ。

市場への展開は2025年後半のブラジルから始まり、2026年以降、ラテンアメリカの他地域、トルコ、そしてその他の市場へと順次拡大していく。

「ボレアルは単なる新型モデルをはるかに超え、我々の国際的な野心を体現するものだ」という公式声明が示すように、この一台はルノーの新たな時代の幕開けを告げる存在である。現時点での日本市場への導入は予定されていないが、SUVは日本市場でも人気のジャンルだけに導入を期待したい。

【写真49枚】欧州外市場に向けて展開される新たなSUVルノー「ボレアル」の詳細を見る

※この記事は、一部でAI(人工知能)を資料の翻訳・整理、および作文の補助として活用し、当編集部が独自の視点と経験に基づき加筆・修正したものです。最終的な編集責任は当編集部にあります。