オートモビルカウンシルを観てきました

2019年(平成31年)4月5日(金)から7日(日)の3日間、幕張メッセでAUTOMOBILE COUNCIL2019(オートモビルカウンシル2019)が開催されたので初めて見に行きました。

オフィシャルサイトによると、

“クルマを中心とした大人の趣味人が集う 3 日間の夢の街「PRECIOUS SPRING TOWN」”をコンセプトに会場を展開。従来の車両展示に加え、カーライフや日常生活をさらに豊かに楽しむためのさまざまな商品やサービを紹介し、クルマやファッション、インテリア、グルメなど「大人の趣味人」が集う架空の街で、スケール感のある“春のクルマの宴”をお楽しみいただきます。

とのこと。

ヘリテージカーに付けられたプライスタグのスケールにシビれながら、自分にとっては、おおそんなことが! と新しい発見があるカウンシルでした。

詳しいリポートは他に任せるとして、ここでは筆者が注目したいくつかの展示をご紹介いたします。

ベンツがメルセデス・ベンツだった時代のヘリテージがいっぱい「ヤナセ・クラシックカーセンター」

会場でまず目に入ったのが、創業100年余、累計販売台数200万台超の輸入販売実績を誇るヤナセが開設したクラシックカーセンターのブース。

そこには、フロントのど真ん中にそそり立つグリルと、その上に鎮座したスリーポインテッドスターが圧倒的な、威風堂々感に平伏すしかないと言ったら大げさですが、なんとも言えない憧れと畏怖の念を抱いていたころのクルマが並んでいました。子供のころの背丈だとまさしく上から見下ろされる感じでした。

「我はメルセデス・ベンツである。このクルマをなんと心得る。ダイムラー様とベンツ様である。このスリーポインテッドスターの紋所が目に入らぬか! ひかえおろう!」

そんな自分にとってメルセデス・ベンツとは、独立したグリル、ボディカラー同色に塗られた金属製ホイールキャップがセットで備わるモデルまで。型式で言うと、SクラスならW126、ミディアムクラスならW123、SLならW107まですかね。それ以降のモデルはただのベンツです。そのモデルたちのレストア修理をお願いできるのがこのクラシックカーセンターなのです。

左:1963年製メルセデス・ベンツ300SEラング(W112型)。ヤナセによる輸入第1号車で吉田元首相に納車された実車

右:1972年製メルセデス・ベンツ600(W100)。17年間総生産台数2,677台、ウェスタン自動車(ヤナセの子会社)が輸入した70台の内の1台で、創業者次男であり二代目社長も務めた故梁瀬次郎会長の愛用車。

W114/W115(1976年までのコンパクトクラス。190クラス登場以降はミディアムクラスと呼ばれた今のEクラスの祖先)の出物があれば購入してクラシックカーセンターに持ち込もうと以前から考えている筆者は、個人的な興味もあり担当の方に話を伺いました。

「30年以上前に製造されたいわゆるオールドタイマーはセンターに持ち込んだ方が良いかもしれませんが、20年~30年前に製造されたW201(190クラス)、W124(ミディアムクラス・Eクラス)、W126(Sクラス)などのヤングタイマーは、まずヤナセのディーラーで整備の際に相談してもらう方が費用面でも良いかもしれません」

とのことでした。このあたりの世代になると、欠品部品なども多くなっているので、必要に応じてディーラーと当センターが連携を取って整備してくれるそうです。もちろん、いきなりセンターに持ち込むことも可能です。

「どのクルマも、状態とレストア内容によって費用も納期もまちまちなのでまずはそのご相談から始めさせていただきます。気の長い話しにもなり得るので、焦らず、長期間預けても良いと考えていただければ幸いです」

とも仰っていました。

ちなみに他のヤナセ扱い車種のヤングタイマーである、ゴルフI、II、シロッコ、アウディ200、100、クワトロなどはもちろん、同年代の輸入車全般受け入れてくれるようなので、興味のある方は問い合わせてみてください。

ヤングタイマーの1989年製メルセデス・ベンツ190E(W201型)。Cクラスの祖。ベンツ初の5ナンバーサイズだったためデビュー当時は“子ベンツ”と言ってバカにする人も多かった。ヤングタイマー向けレストア付きで369万円。これはレストア前の姿。

ヤングタイマーの1991年製メルセデス・ベンツ500SL(R129型)。発売がバブル真っ盛りの1989年だったため納車2年待ちとも3年待ちとも言われた。セダンの560SELと共にバブル経済の象徴的存在で、これみよがしに路上駐車しているオーナーも。アメリカからの並行輸入車も多く見られた。こちらはレストア込みで463万円。コストダウン世代前のSLがレストア込みでこの価格で買えるのは、高くはないと思う。

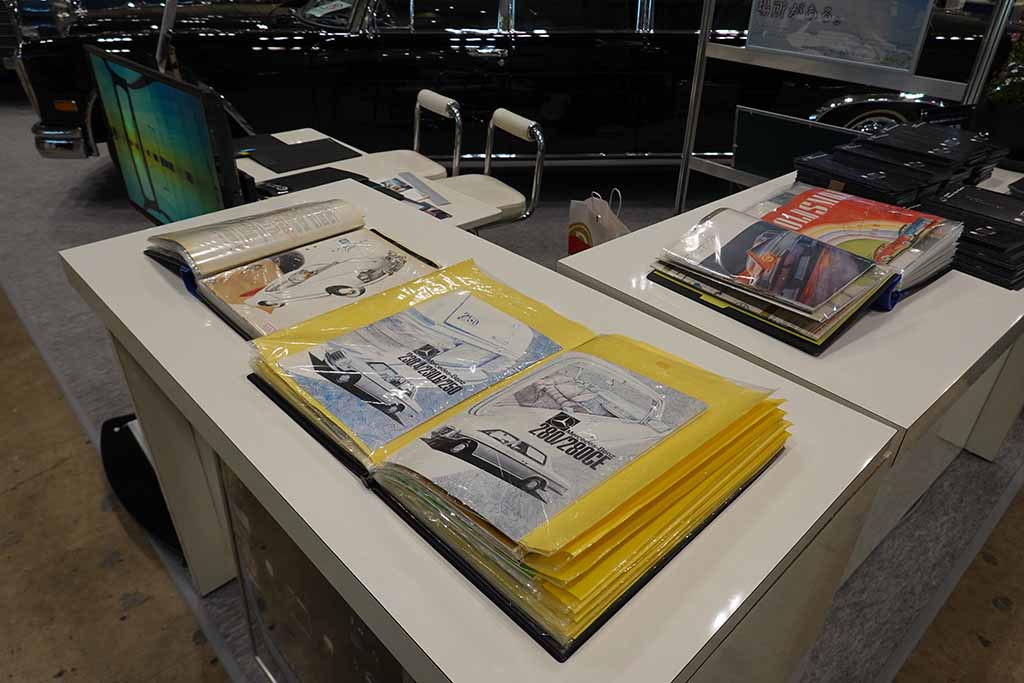

社内あちこちから出土したという当時のカタログの数々。古本屋にかなり本気で狙われているらしい。当時の貴重な史料なので、しっかりした博物館に寄贈するなり、レストアするようなオーナーにプレゼントするなり、大事にして欲しいと思う。

コレツィオーネに日本での本格販売を開始したプルタミナのオイルが!?

コレツィオーネと言えば、その筋の趣味人には知られた東京世田谷にあるイタリア車・フランス車のショップ。

1968年式マセラティ・ギブリが展示販売されていましたが、モノも価格もさすがでした。さすがと思いながらブースをぐるっと見回したとき、プルタミナのロゴが目の端に入ったような気がしたのでそちらを見ると、そこにはプルタミナのオイルが!

プルタミナと言えば、1957年創業のインドネシア国営石油会社で、各国自動車メーカーへのOEM供給の他、ランボルギーニ・スーパートロフェオシリーズのテクニカルパートナーを務める会社。インドネシアと日本が国交を樹立した60年前から日本に出先があったそうですが、今般いよいよコレツィオーネを通じて市販を開始するとのこと。

一方、Audi Hitotsuyama Racingのテクニカルパートナーにもなり、Super GT 300クラスのR8 LMS、今年から始まるTCR JAPANに参戦のRS3 LMSに使用される予定だそうです。

「ベースオイルを仕入れて加工しているだけのメーカーが多い中、プルタミナは原油からの一貫生産を行っているためアドバンテージがあります」

とは、輸入元の弁。

まさか日本でプルタミナのロゴを目にする日がこようとは。トップのFASTRON(ファストロン)だけでなくベーシック場MESRAN SUPER(メスランスーパー)もあるのが嬉しい。後ろに見えるのはコレツィオーネの1968年製マセラティ・ギブリ2480万円。

クラシックポルシェに電動エアコンを

筆者もポルシェ911(930)に乗っていたときにはクーラーがたいして効かなかったので夏場は常に汗だくになっていたことが思い出されます。

このクーラーの特徴は12V電動式だということ。オルタネーターの容量アップは必要なためパワーロスはゼロではありませんが、その分の1HP未満のエンジン出力を使うだけで済むとのこと。対応している1965年から1989年までのポルシェのオーナーには朗報ではないでしょうか。ただし、価格は901,000円なので、その点が朗報かどうかは……。

世界中から35年も愛されているロードスター

マツダのブースではトークショーも、恐らくロードスターオーナーあるいは熱狂的なファンと思われる人たちでいっぱいでした。

ロードスターの歴代キーパーソンが登壇したデザインの歴史がテーマのトークショーでは、ロードスター誕生秘話、FRファミリアをベースにイギリスのエンジニアリング会社に発注してプロトタイプを製作したこと、アメリカに持ち込んでテスト走行をしたときの現地での食いつきぶりに成功を確信したこと、フォード資本時代の苦労話などなどファンにはたまらないエピソードの数々を聞くことができました。

聞いたのは最後のトークショーだったのですが、これ以前のトークショーもあふれるエピソードのため時間をオーバーしても足りず、続きは次回でというようなこともあったそうです。

私が聴いていてほほうと思ったのは、

「4代目である現行ロードスターのデザインは、磨き上げたライトウェイトスポーツのメカの上にふわりと布をかけたようなデザインです」

というところです。正直、歴代ロードスターの中でも現行のデザインは最も好みに合わず、なんでこんなのにしたかなと思っていたのですが、この話を聴いたあとで改めて見ると、機能美というのでしょうか、いいデザインに見えてしまうから不思議です。

このようなイベントの度にいまだに現場にいらっしゃる歴代主査やデザイナーの存在、4世代にわたり変わらないコンセプトが世界中で支持されて各国での受賞につながり、オーナーズイベントが開催されるなど、世界で愛され続ける日本車としていられるのでしょう。こういうのをブランドと言うのですね。間違いなくにっぽん代表です。

右から、元マツダデザイン本部長・福田成徳氏、初代、2代目、3代目開発主査・貴島孝雄氏、4代目開発主査兼チーフデザイナー・中山雅氏、3日間通しでファシリテーターを務めたデザインスタイル統括部の田中秀昭氏。トークショーのダイジェスト版がGW前にはYouTubeにアップされるらしいので、興味のある方はそちらもチェックしてください。

ヤナセが輸入するドイツ工業製品の玄関だった時代のゴルフがあった

この世代の良質中古が集まることで有名なスピニングガレージからは、1990年製フォルクスワーゲン・ゴルフCLi。なんと走行1.2万kmだそう。新車時の価格247万2000円とほぼ同じの248万円。これが高いか安いか?この年式の中古車とみればとんでもない価格だが、今では味わえない当時の圧倒的なドイツ感を味わうということなら安いと言える。

Auto Romanとの再会に感動!

展示を見て歩いていて一番「あっ!」と思ったのはこれです。Auto Romanのロゴ。昭和のスーパーカーブームのときには各地で頻繁に開催されていたスーパーカーショーですが、たいていのスーパーカーにはこのロゴが掲示されていたので記憶にある方も多いと思います。筆者も初めて撮ったカウンタックにありました。

その後、カーグラフィック誌のモノクロ広告ページに毎号広告が載っていました。”果てしないロマンを求める方に”という文句が印象的でした。しかも広告なのに毎号ストーリー仕立てで読み物としてもいいものだったので、楽しんで読んでいました。

最も美しいと思ったクーペ

これまでに見た中で最も美しいクーペだと思ったクルマがこれ。1966年型アルヴィス3リッター・グラバー・スーパー・クーペ。日本初上陸と言われるこのクーペは、アルヴィスの最終モデルとなったTF21の全生産台数106台中6台だけが、スイス・ベルンのコーチビルダーであるハーマン・グラバーによって架装されたとのこと。

他にも紹介したい展示がいっぱい

気になるクルマを写真でご紹介します。興味のある方は写真から辿ってみてください。

今回のテーマは80年代百花繚乱の日本車ということもあり、世代ど真ん中の筆者にはすごく楽しめました。

少年期に憧れ、大人になったら買うぞと思っていたのに、いざなんとかなりそうな歳になった今はさらにとうてい買えるはずもない価格世界に行ってしまったクルマ達を見るだけでも眼福。ショーでも博物館でもない展示が楽しい。

当時を知る人はもちろん、知らない世代のみなさんも一台一台じっくり見て友人たちとあれこれ言いながら楽しんでいたことが印象的でした。