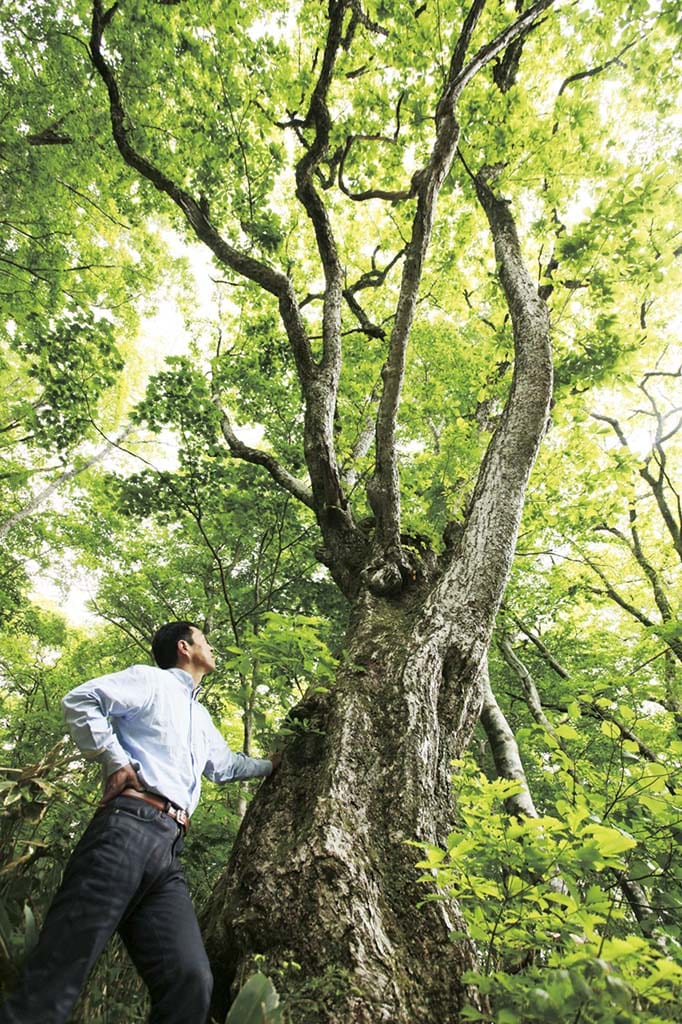

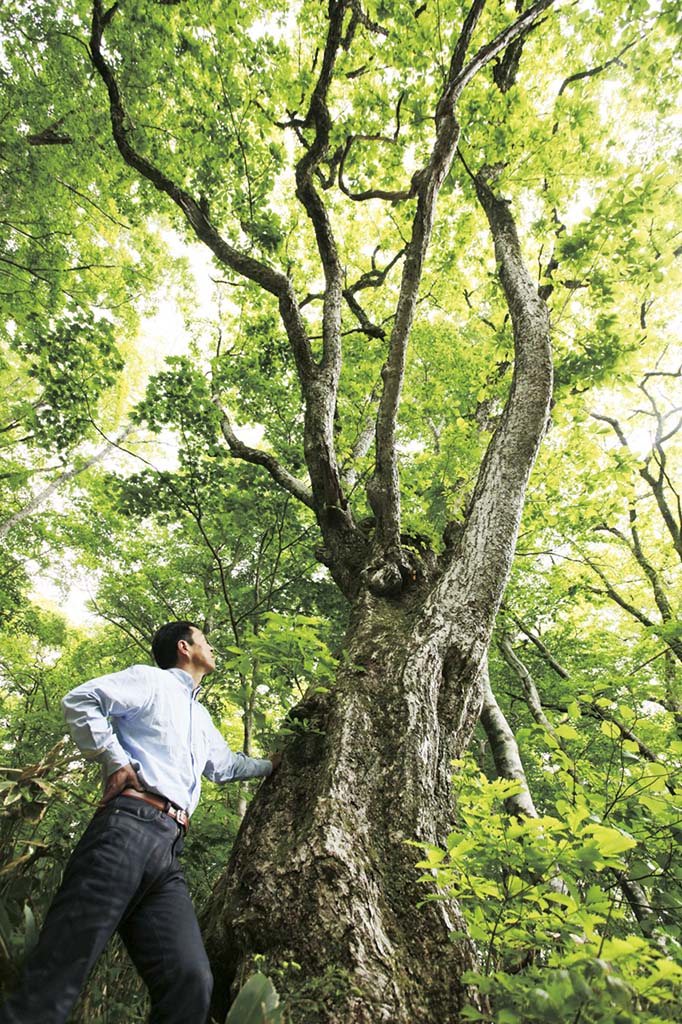

神の山だからこそ生き残ったブナの原生林 県道を走りつなぎ、大山の周囲をひと回りする大山環状道路の中で、随一の絶景スポットとされてきたのが鍵掛峠である。 その峠名の由来について筆者はてっきり、「どこぞの神様が鈎を引っ掛けて荒々しい大山南壁をよじ登っていったに違いない……」と信じて疑わなかったのだが、現地でそのような伝説を耳にすることはなかった。一説によると鍵掛は、又を残してY字型に手折った枝を道端の霊樹に投げ、引っかかるかどうかで吉凶を占う「神懸(かみかけ・かんかけ)」のなまったもの。大山道は信仰の道だけに、古くからこうした神事が行なわれる場所だったのかも知れない。 大山の眺めとともに、鍵掛峠のもうひとつの魅力となっているのが、その周辺に広がる美しいブナ林である。大山の山麓から中腹にかけては、西日本最大の落葉広葉樹の原生林が広がっている。 鍵掛峠の前後では、道路脇にブナやミズナラの大木が立ち並び、その枝が道路を覆い尽くすように伸びている。しかもブナの葉は太陽光を透かすので、杉林のような陰鬱とした暗さはない。まるで光あふれる緑のトンネルのなかを走り続けているような気分になる。 かつて本州の山々を覆い尽くしていたブナ林は、大陸から製鉄文明が伝わって以降、急速にその範囲を狭めていった。たたらで鉄を作る際、その大半が燃料とされてしまったからだ。 古代における製鉄の先進地帯だった出雲国。最先端の文明とともに大陸から日本列島へ渡ってきた人々は、洋上からひと目でそれとわかる大山の姿を目印にこの地をめざしたに違いない。 ところが、神の棲む山として崇められる大山には、自由に人が入ることは許されなかった。おかげで、これほど広大なブナの原生林が現代まで残ってきたのだ。日本の製鉄文明発祥地のすぐ近くに、ブナ林が太古のままの姿を残していることに、不思議な巡り合わせを感じずにはいられない。 今から10年ほど前、大山の中腹、通称『宝珠の森』と呼ばれる国有林で、幹回り5m、高さ20m、推定樹齢300年というブナの巨木が新たに発見された。さほどの山奥でもなく、観光地として開発の進んだエリアでは異例のことだろう。気高くそびえる神の山には、今なお人の力の及ばない手つかずの自然が残されている。