与作酷道のハイライトは四国随一の絶景峠

その国道番号から、地元の人や酷道ファンから「与作」の名で親しまれる国道439号。重畳たる四国山地の脊梁を越えていく険しい峠越えの前後には、源氏の追討を逃れて移り住んできた、平家落人の末裔たちが暮らす静かな山里が点在している。

国道439号は起点の徳島市から高知県の四万十川河口まで、まるで東西に連なる四国の脊梁山脈を袈裟懸けにするように、四国の東端から南西端へと延びている。国道438号などとの重複区間も含めると総延長は348km(重複区間を除く実延長は241km)。四国で2番目に長い国道である。

ご存じの方も多いだろうが、この道は「日本三大酷道」のひとつに数えらる悪路で、その愛称は国道番号の語呂合わせから「与作」。道路改良が進み、以前に比べると随分走りやすくなったものの、相変わらず「これでも国道か?」と言いたくなるような悪路があちこちに残っている。

そんな与作酷道の真骨頂とでもいうべきが、高知/徳島県境の京柱峠である。このどことなく雅な名前は、かの弘法大師が阿波国から土佐国へ向かった時、道中の厳しさを「京へ上るほど」と表現したことに由来するという。日本中に足跡を残す神出鬼没の大師様でさえ難儀する道だったのだ。

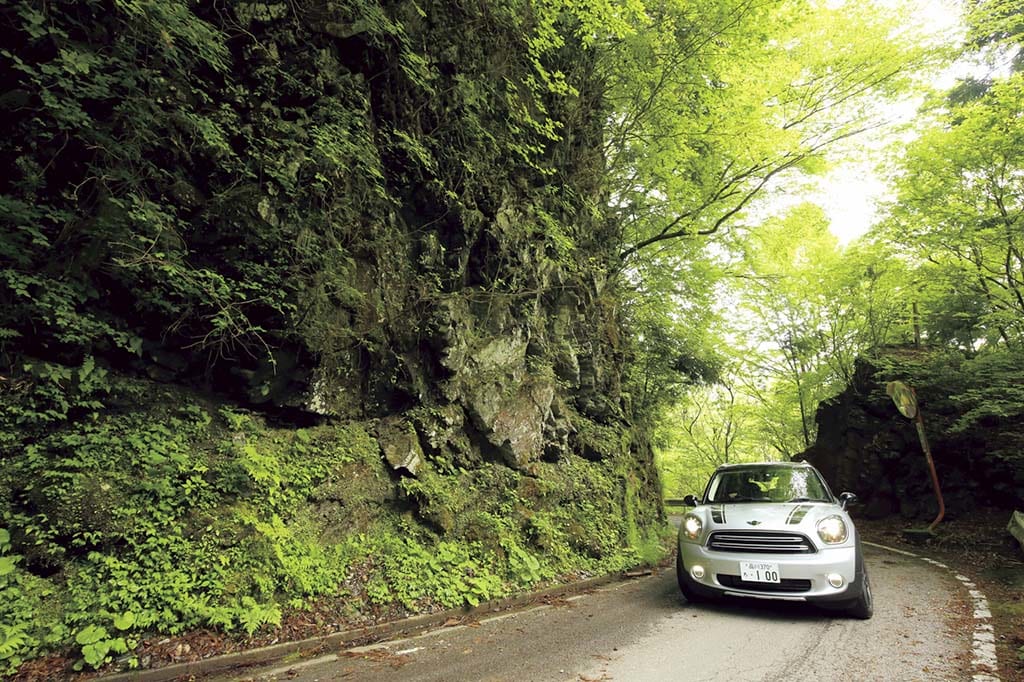

高知道の大豊ICから京柱峠をめざして行くと、重複する国道32号から分岐した途端、「これぞ酷道!」といった狭隘路が始まる。道幅は軽自動車でもすれ違いできない狭さで、集落の中を抜けていく時は民家の軒先や石垣にボディをこすってしまわないかと心配に

なるほど。そして、標高が上がるにつれて道はさらに曲りくねり、路面も荒れてくる。

しかし、こうした疲れも標高1133mの峠に立てば一気に消し飛んでしまう。徳島側には剣山へと連なる四国山地の高峰群、高知側には見渡すかぎりのなだらかな山並みが広がる。まさに一望千里の眺めである。

峠には小さな茶屋が建っていて、室内の壁には来訪者の書き置きが所狭しと貼り付けられている。悪天候の時など、茶屋の存在はライダーやチャリダーにとって砂漠のオアシスなのだろう。ただし交通量が少ないだけに、商売としてはなかなか大変らしい。今年84歳になる茶屋のご主人、大田昌通さんは苦笑いを浮かべながら、こんなことを話していた。

「去年の梅雨時には15日連続で人っ子ひとり、客が来んかったよ」

平家落人伝説が息づく日本三大秘境の山里

京柱峠を徳島県側に下り切ったところにあるのが三好市の東祖谷地区、かつての東祖谷村である。

日本三大秘境(残りふたつは岐阜県白川郷と宮崎県椎葉村)のひとつである祖谷渓(いやだに)の中でも、観光客の多くが訪れるのは大歩危(ぼけ)・小歩危、かずら橋、小便小僧といった見どころの多い旧・西祖谷村のエリア。東祖谷はそこから祖谷川をさらに15kmほど遡ったところにあり、「奥祖谷」とも呼ばれる。日本の三大秘境と三大酷道が重なる四国最奥の地なのだ。

祖谷渓周辺は平家落人の里としても知られている。

今回の取材では、地元の人と話をするたび「あなたも平家の末裔ですか?」と尋ね回ったのだが、驚いたことに全員から、「はい」というきっぱりした返答が返ってきたのだ。

東北地方から沖縄の宮古島に至るまで、日本の各地には「平家落人の里」とされる集落が数多くあるが、そんな言い伝えの信憑性がここほど高い土地はほかにはないかも知れない。平家が滅亡へと向かった屋島や壇ノ浦からも遠くなく、敗残兵が隠れ住むにはまさに格好の山深い地である。

東祖谷にも平家にまつわる史跡が数多くあるのだが、そのほとんどは祖谷川両岸にそびえる山の急斜面に点在している。与作酷道よりもさらに狭く、急峻な山道を登っていかないと、こうした場所には辿り着けないのだ。

「どうして昔の人はこんな不便な場所で暮らしていたのか?」

この疑問を解いてくれたのは、お世話になったカジヤ祖谷浪漫亭のご主人、四宮康貴さんである。

「いまの道路は川沿いに作られていますが、昔の道は稜線を通っていたんですよ。だから、山の上の方で暮らしていても少しも不便じゃない。むしろ、交通の便がよく、日当たりも、眺めも素晴らしい一等地だったんですよ(笑)」

四国山地は国内有数の多雨地帯なので、沢水や湧き水が豊富。また、このあたりでは米は作らず、春先に芋を植え、その後にソバを育てる二毛作を行なってきたため、傾斜が多少きつくても農業はできる。そういわれてみると山の斜面を上へ、上へと登って行くにつれ、

民家の構えが立派になっていくような気がした。

祖谷渓から国道439号を東に進むと、京柱峠よりさらにもう一段高い標高1410mの見ノ越という峠に至る。ここから間近に見えるのが、西日本で二番目に高い標高1955mの剣山である。

剣岳(剱岳)や宝剣岳、剣ケ峰といった「剣」の字を戴く山のほとんどは、たいてい剣のように鋭く切り立った山容をしている。ところが、この剣山だけはその名前とは裏腹に、草原に覆われたなだらかな頂を持ち、どことなく女性的な姿をしている。

言い伝えによれば、壇ノ浦で入水したとされる安徳天皇は、実は平家の武将と祖谷渓に落ち延び、ともに行方知れずとなった三種の神器『草薙剣』は、平家再興の望みをつなぐため剣山の山中に埋められているという。

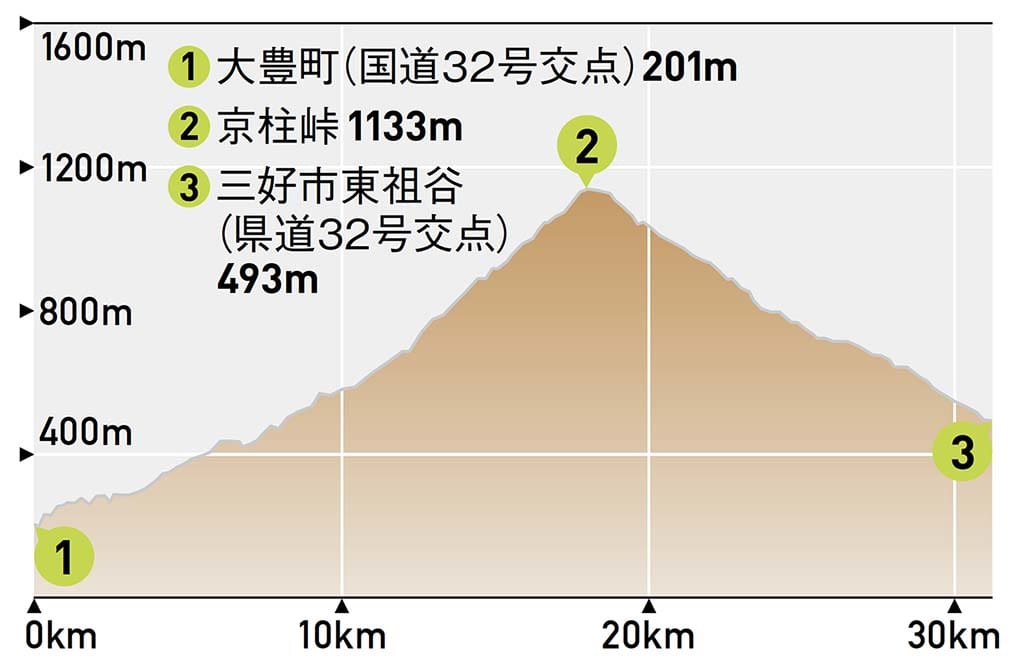

京柱峠3Dマップ

◎所在地:徳島県三好市/高知県大豊町◎ルート:国道439号◎標高:1133m◎区間距離:約31.5km◎高低差:932m◎冬季閉鎖:12月下旬-3月下旬

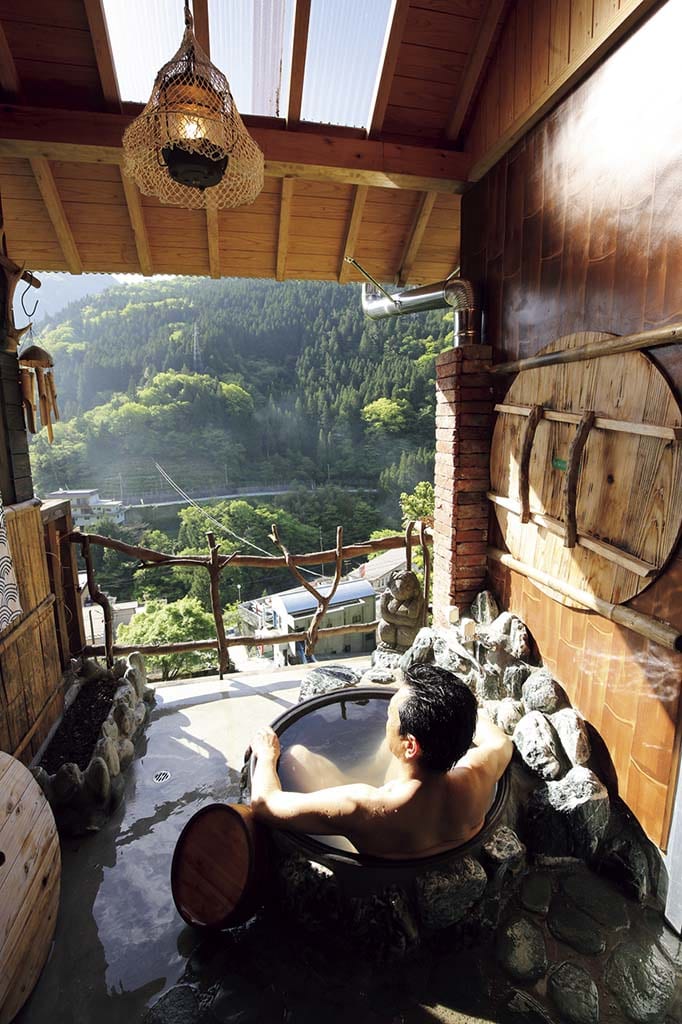

【B】カジヤ祖谷浪漫亭(かじやいやろまんてい)

祖谷渓一望の五右衛門風呂

祖谷渓一望の五右衛門風呂

東祖谷の中心地、京上の高台に建つ民宿。建物は築50年を超える民家を改装したもので、昔懐かしい五右衛門風呂からは眼下の祖谷渓が一望。祖谷をこよなく愛するご主人の話や地元特産のジビエ料理も魅力だ。●1泊2食付1万円から/090-5144-9277

【C】御食事處やなもと(おしょくじどころやなもと)

元村長さんが打つ祖谷そば

元村長さんが打つ祖谷そば

かつて東祖谷村の村長も務めたご主人が、地場の玄そばを使って打つホンモノの祖谷そば。天日で干した玄そばを細挽きし、やや細めに打ち上げたそばは繊細な味わい。ざるそば(650円)などが人気。●10:00-22:00/無休/三好市東祖谷京上345-4/0883-88-2354

【D】いやしの温泉郷(いやしのおんせんきょう)

宿泊・食事もOKの複合施設

宿泊・食事もOKの複合施設

日帰り入浴のできる温泉だけでなく、ホテルやコテージ、レストランや宴会場なども備えた施設。客室には古民家を移設してきた離れタイプもある。●日帰り入浴料500円(10:00-21:00)/1泊2食付き12,100円から/三好市東祖谷管生28/0883-88-2975

【E】奥祖谷二重かずら橋(おくいやにじゅうかずらばし)

平家一族が架けた夫婦橋

平家一族が架けた夫婦橋

剣山近くに広がる馬場に通うため、平家一族がかけたと伝えられる東祖谷のかずら橋。男橋と女橋の二本があり、渡木の隙間から深い渓流をのぞき込めば満点のスリルを味わうことができる。●入場料550円/日の出から日没/0120-404-344(三好市観光案内所)

アクセスガイド

京柱峠に最も近いインターは高知道・大豊ICで、峠までは国道32号/439号経由で約30km/1時間半の道のり。国道439号の起点、徳島市から京柱峠をめざすと、川井峠と見ノ越を越えて約112km。ほぼ半日がかりの行程となる。見ノ越から東側は国道438号などと重複する区間で、道路標識などには「439」ではなく若い番号が表示される。