“ESF”とは“Experimental Safety Vehicle(=Fahrzeug)”の略。メルセデス・ベンツがこれまで先進の安全技術を世の中に披露してきたコンセプトモデルとプロジェクトの名称である。その最新型となる“ESF2019”が公開された。今回のテーマは「自動運転における安全技術」である。

自動運転を見据えたメルセデスの安全思想

1971年にスタートしたESFプロジェクトは、W114のSクラスをベースに開発されたコンセプトモデルが最初で、衝突実験のインパクトスピードが80km/hでもキャビンが守られるボディ構造や、歩行者や自転車への衝撃を軽減するためのバンパー、前席のみならず後席用エアバッグが装備されていたりと、いまでは当たり前になっている数々の安全装備や安全に対する考え方がすでに盛り込まれていた。

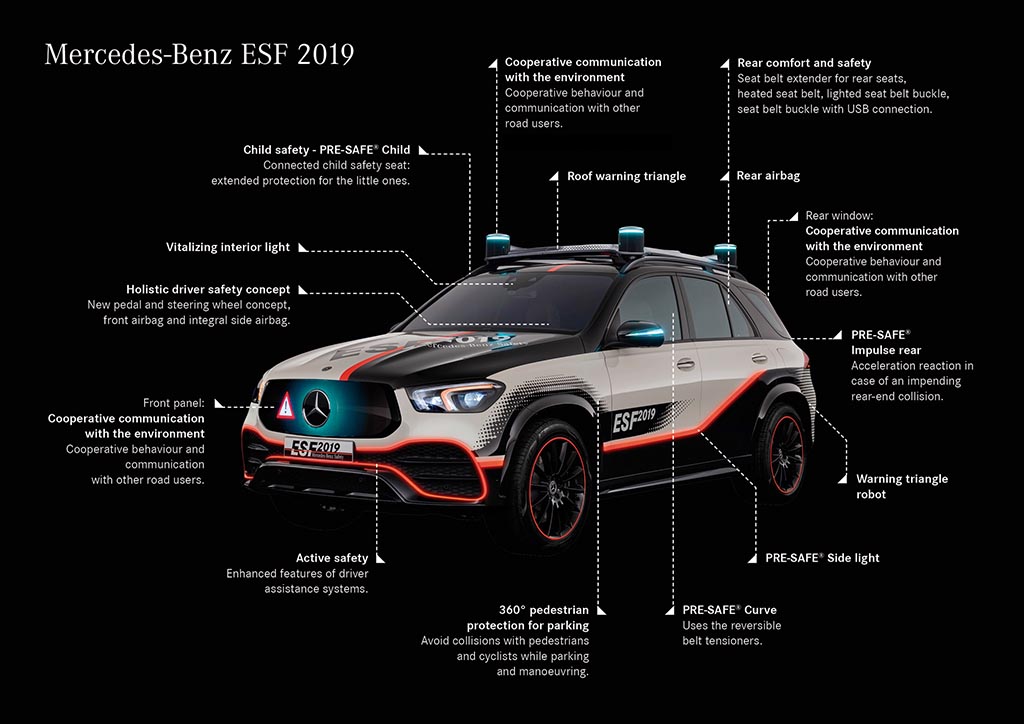

その後、メルセデスは数々のESFを発表してきたが、“ESF2019”がこれまでのESFと決定的に異なるのは、自動運転を見据えた安全技術の提案がなされている点にある。

これまでのESFコンセプトモデル。初代は1971年に発表。当時は奇想天外と思われたいくつもの技術が、後に当たり前の装備となった。

ドライバーが運転するクルマと自動運転のクルマは、それぞれの特性に見合った安全思想と装備が必要になるというのがメルセデスの主張。彼らがそう考える理由は主にふたつあって、ひとつは自動運転中のドライバーの正確な位置と体勢を把握しなくてはならないということ。もうひとつは、それまではドライバーがアイコンタクトやジェスチャーなどによって図っていた車外とのコミュニケーションを、自動運転中はクルマが代わりに行うということだ。

GLEをベースに開発されたESF2019に装備されている安全装備の数々。「ESFを中心に360度の範囲で、見えない安全のシールドが張り巡らされていると考えてください」とは担当エンジニアの弁。

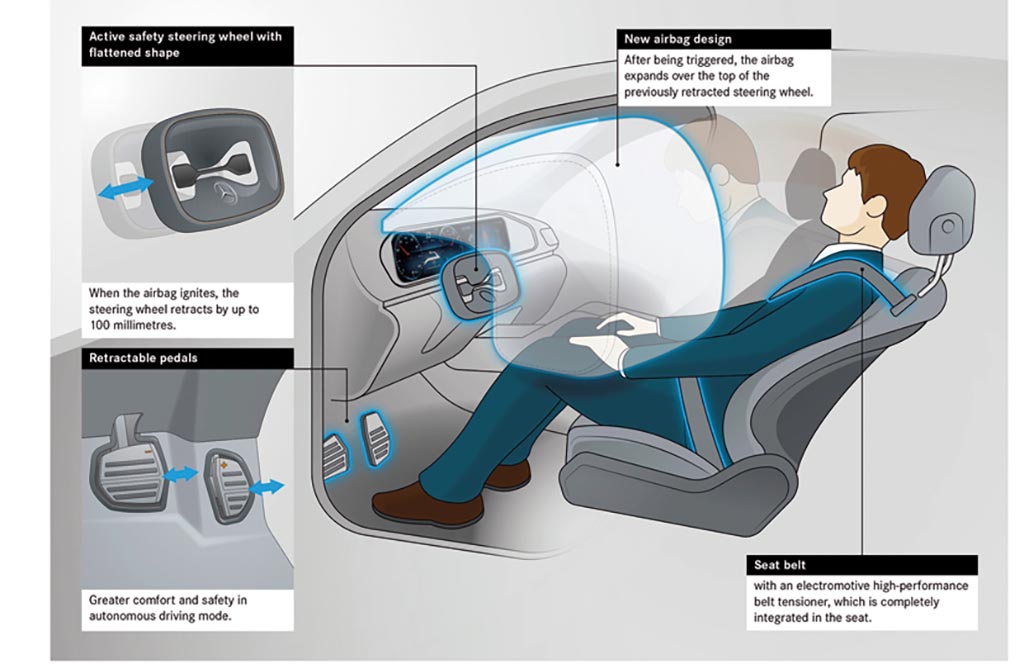

ステアリングを握る必要がなくなり、セカンドタスク(=運転以外の行為)が許される自動運転レベルになると、ステアリング内のエアバッグでは不十分となる。ドライバーがステアリングを握っている状態が前提での設計になっているからだ。自動運転中、ドライバーはシートを倒してスマートフォンをいじっているかもしれないし、身体を横に向けて他の乗員と話をしているかもしれない。ただし、シートに座ってシートベルトをしている状態だけは保持されているから、そこで想定できる、いかなる体勢にも対応可能なエアバッグが必要となるわけだ。アイコンタクトやジェスチャーなどは、実は安全でスムーズな交通の流れを作る上で重要なコミュニケーション手段となっている。こちらが動き出す意思がないことを伝えてから、歩行者がクルマの前を通り過ぎるとか、渋滞の最後尾で後続車にハザードランプでそれを伝えるとか、ドライバーの意志や判断による車外とのコミュニケーションが自動運転中に欠落しないよう、新たな方法が求められる。

エアバッグを内蔵しないので、必要最低限のサイズにまで縮小されたステアリング。自動運転モードではペダルもフロア内に格納される。

70年の歴史と実績に裏打ちされたメルセデスの安全技術

ESF2019では、自動運転モードを選ぶとペダルはフロア内に収納され、ステアリングはダッシュボード方向へ引き込まれる。自動運転はペダルとステアリングを使わないから、ではなく、衝突時にペダルやステアリングがドライバーへ与える二次被害を抑えることが主たる目的だ。シートポジションや乗員の体勢にかかわらず、シートとシートベルトの位置関係が変わらないよう、シートベルトはシート内蔵式として、いかなる着座姿勢にも対応できるようになっている。ドライバー用エアバッグはステアリング内ではなくダッシュボード内に配置され、その形状やサイズはより立体的で大きくなっている。さらに、前席のシート両脇にもサイドエアバッグを装備。乗員の上半身を包み込むように膨らんで、衝突の衝撃に耐えるだけでなく、他の乗員との接触も避けられるという。

前席乗員に対する新しい発想のエアバッグ。正面と左右からエアバッグが展開し、乗員の上半身を包み込む。

車外とのコミュニケーションは、フロントグリルに埋め込まれたパネル、ルーフに取り付けられたLED、リアウインドーに照射するプロジェクター画像などによって行う。例えば自動運転中に横断歩道の前で停車したとする。フロントグリル内のパネルには歩行者に向けて矢印が表示されるとともに、「このまま停車します」「お先にどうぞ」などのメッセージを音声で伝える。同時に、横断歩道を歩行者が渡っている状況をリアルタイムの画像でリアウインドーに映し出し、後続車に注意喚起する。

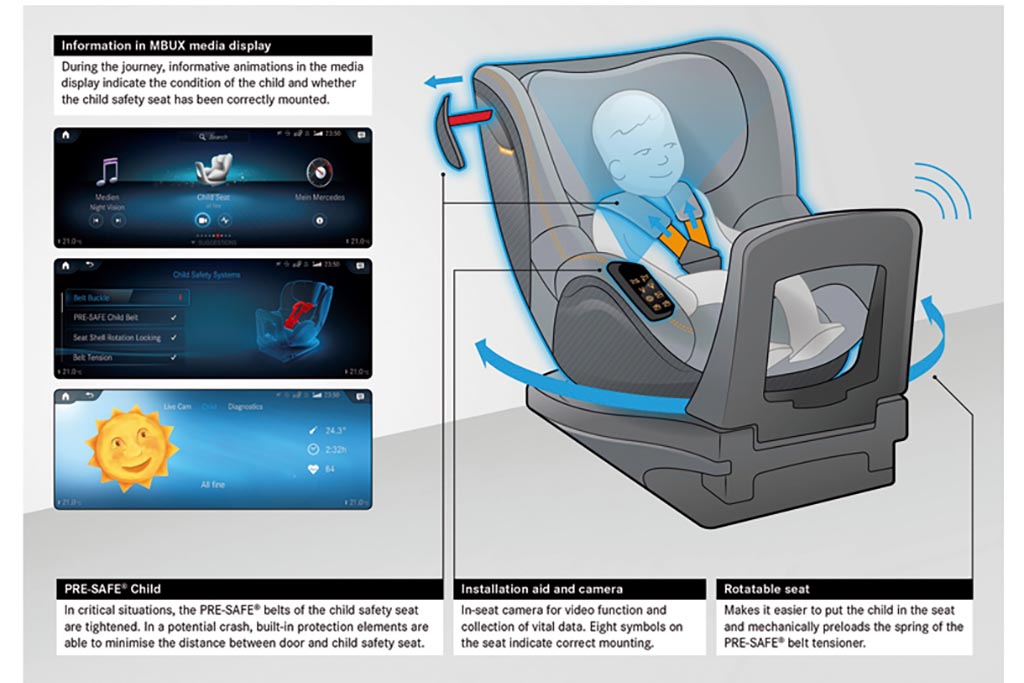

専用のチャイルドシートは車両側とコネクトすることで、子供の状態を常にモニターできるようになっている。シートベルトは5点式で、ベルトテンショナーも備わる。

メルセデスは三角表示板の有効活用について以前から真剣に取り組んできた。1980 年代の量産車には、トランクを開けるだけで裏側に固定された三角表示板がそのまま使えるという画期的なアイディアが採用されていた。ESF2019ではその三角表示板がついにロボット化され、お掃除ロボットのごとく、自走するまでに至っている。

車外とのコミュニケーションの一例。歩行者が横断歩道を渡っている状況をリアウインドーに映し出し、後続車に停車の理由を伝える。

中には非現実的と思うような技術もあるけれど、過去にもそう思われていた装備がいまでは当たり前になっているものもある。メルセデスが安全専門の部署を立ち上げたのは1949年。70年の歴史と実績に裏打ちされていると考えれば、ESF2019も途端に現実味を帯びてくるのである。

三角表示板はついに自走式に。ルーフにも大型の三角表示板が備わり、リアウインドーには文字でメッセージが表示される。