小さな断片から自動車史の広大な世界を管見するこのコーナー、今回は、イタリアの戦後間もない暗い夜空に、大輪の花火のように輝いた、チシタリアの短命なれど華々しかった活動に思いを馳せたい。

ポルシェとアバルトを結ぶチシタリア204

チシタリア・グランプリカーほど設計者の理想を追い求めて、予算も顧みず開発されたマシーンはなかった。ミッドシップの1500ccのエンジンは、低重心の水平対向12気筒にスーパーチャージャーを装着して1万500r.p.m./hで450psを発揮し、フルシンクロ5速ギアで4輪駆動!

チシタリアの創始者ピエロ・ドゥジオはトリノの南、アスティで生まれたピエモンテ人。エンツォよりも1歳年下だが、実業家として成功し、レーサーとしても活躍した。アマチュアとはいえ、マセラティを駆ってイタリアGPやトリポリGPで上位に入り、ミッレミリアでは’37年にシアタ・トポリーノでクラス優勝、’38年にはアルファロメオ2900Bで総合3位を獲得している。

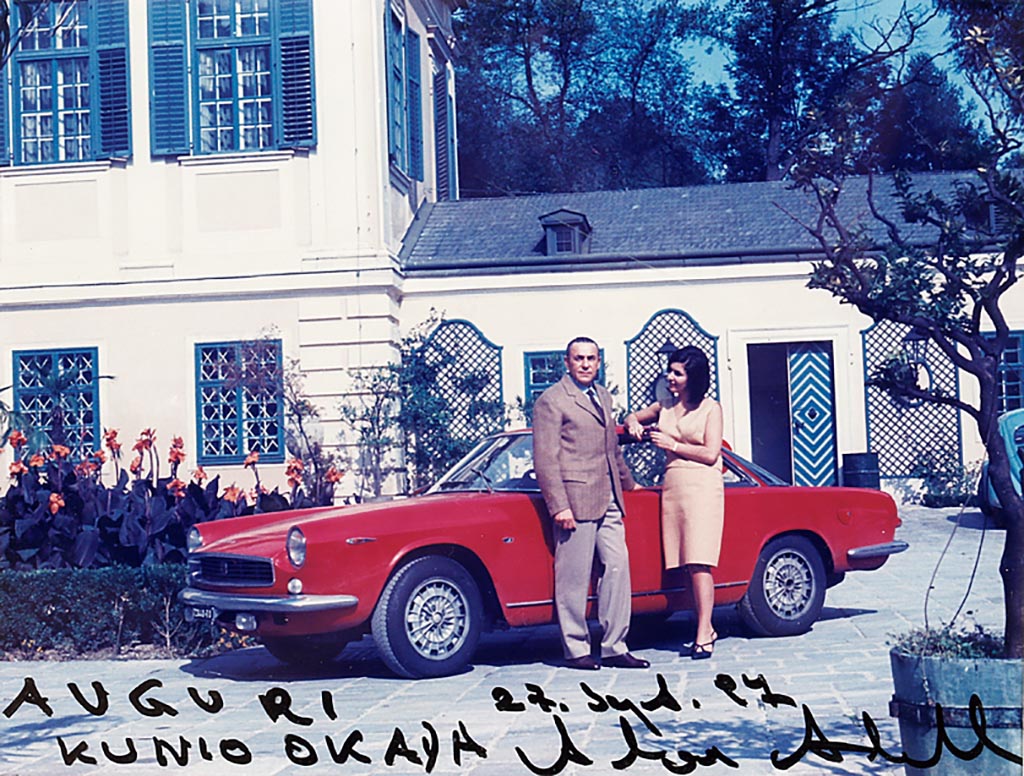

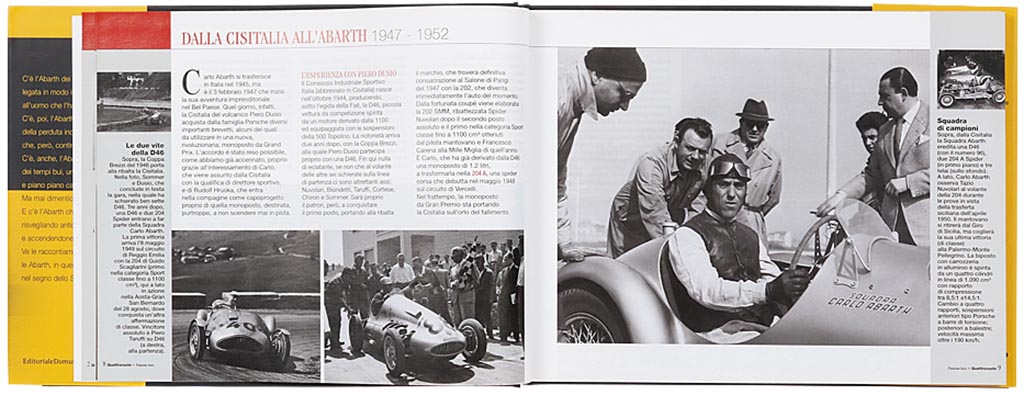

カルロ・アバルトが自らのパーソナルカーとしたアレマーノ・クーペは、かつてドゥジオがチシタリアにおいて自らのために造り上げたかった高性能で豪華なGTの実現でもあった。

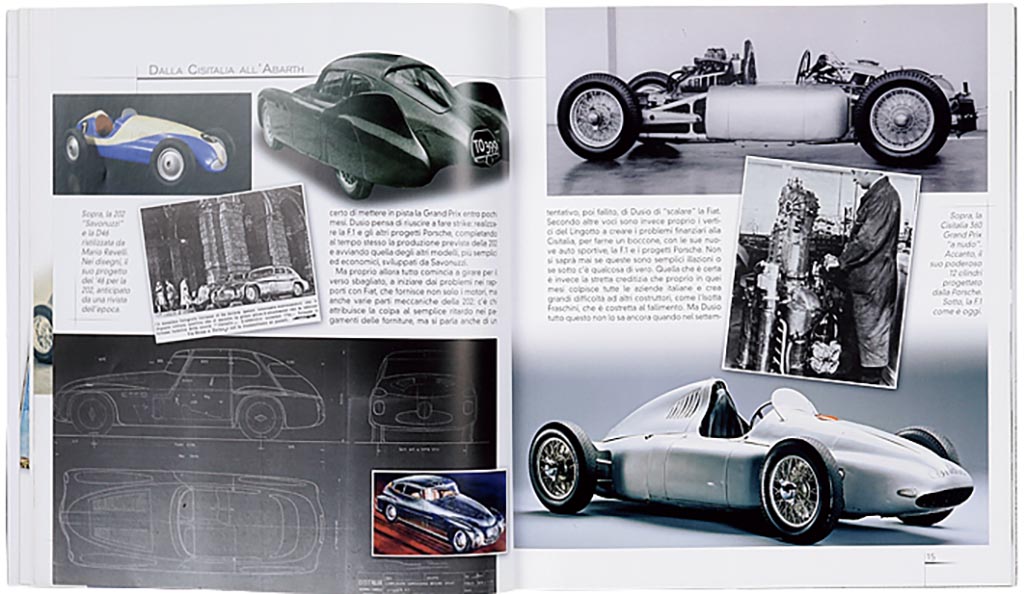

ドゥジオは、戦争の末期から、ダンテ・ジアコーザを自らのヴィラに招いて、レーシングカーの設計を始めたが、戦争が終わると、ジアコーザはフィアットに呼び戻されたため、新たにフィアットの航空機部門にいたジョヴァンニ・サヴォヌッツイを設計者として招聘した。サヴォヌッツイは自ら運転もして実践的に開発を進めることのできる設計者であった。また、戦前からドゥジオの信頼が厚かったピエロ・タルフィも、エース・ドライバー、開発ドライバー、チーム監督をこなしつつ、サヴォヌッツイとの息も合っていたので、チシタリアは登場したときから、完成したレーシングカーとして連戦連勝をした。それはチシタリアとチシタリアの関係者にとっては、黄金の日々だった。

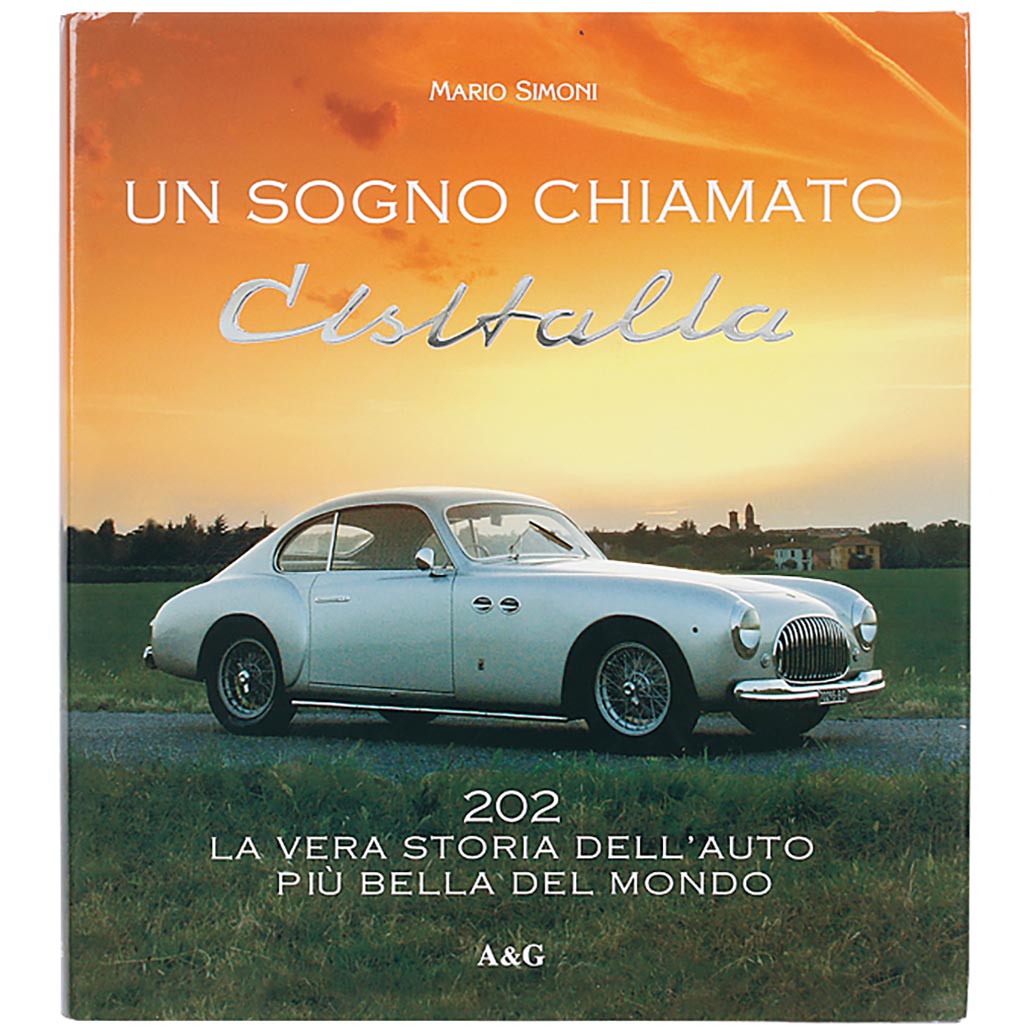

チシタリアといえば、MOMA(ニューヨーク近代美術館)のパーマネント・コレクションに収集された202があまりにも有名だが、204は自動車史上もっと注目されるべきクルマだろう。アバルトとポルシェの命運の始まりにあるクルマなのだから。

ところでチシタリアの栄光の日々が始まってまもなく、ピエロ・ドゥジオのもとに悪魔の囁きのように魅力的な話が舞い込んできた。それは戦前末期のグランプリを席捲したアウトウニオンGPの設計チーム、すなわちポルシェ設計事務所からの売り込みだった。橋渡し役のひとりは、相対的に競争力のなくなったアルファロメオから離脱してアウトウニオンGPチームの一員となり、戦前最後のグランプリで勝利を重ねたタッツィオ・ヌヴォラーリだった。彼自身が戦後のグランプリに復帰するためのクルマを探しており、ポルシェの開発に期待を抱いていたのだ。

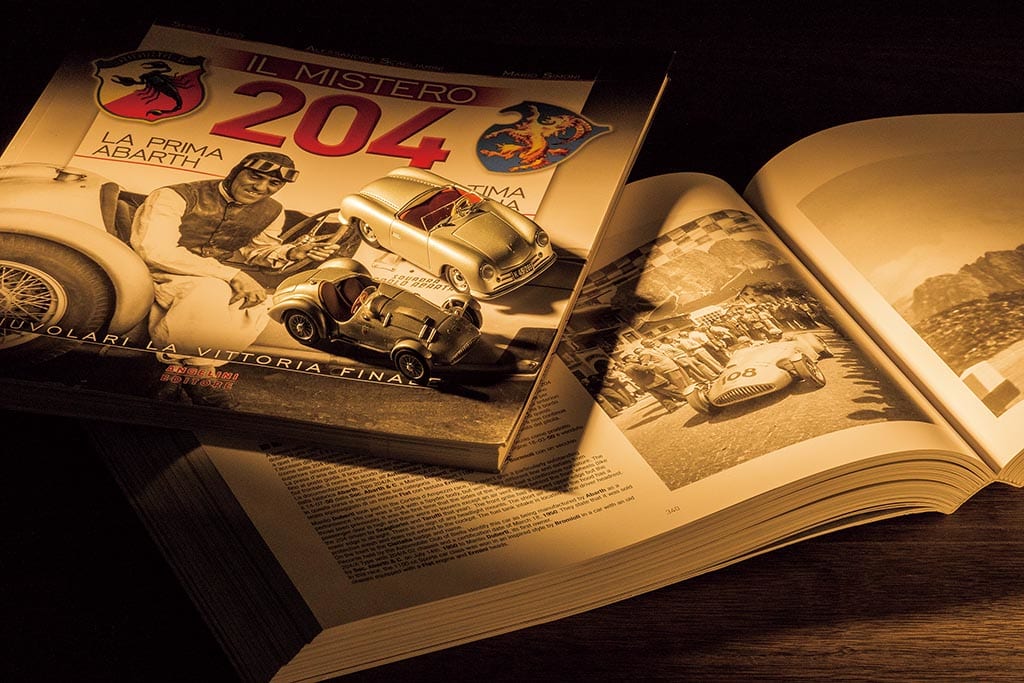

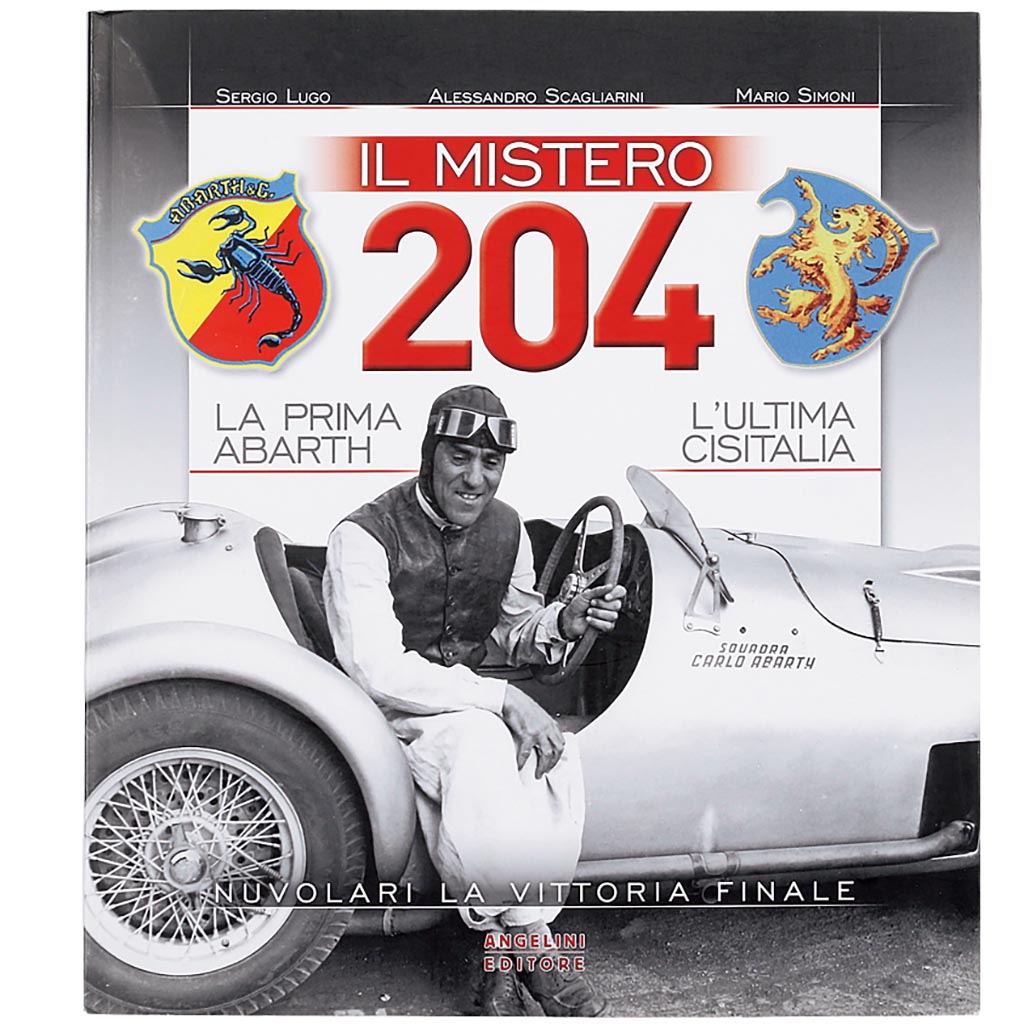

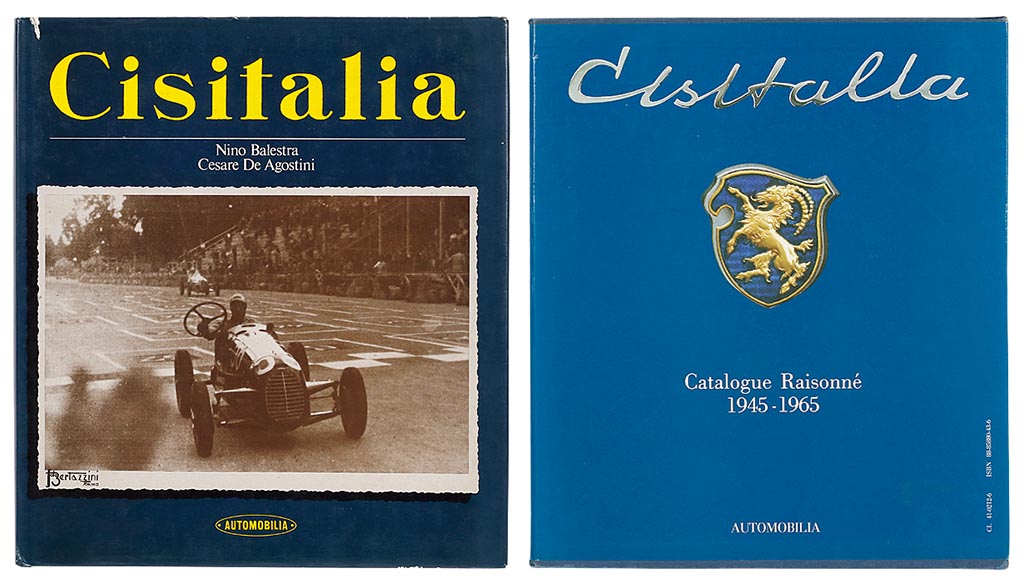

チシタリアの研究は、ニーノ・バレストラとチェザーレ・デ・アゴスチーニによるこの名著から始まった。下は初版で、右は改訂新版である。ここからチシタリアの全貌が見渡せるようになった。

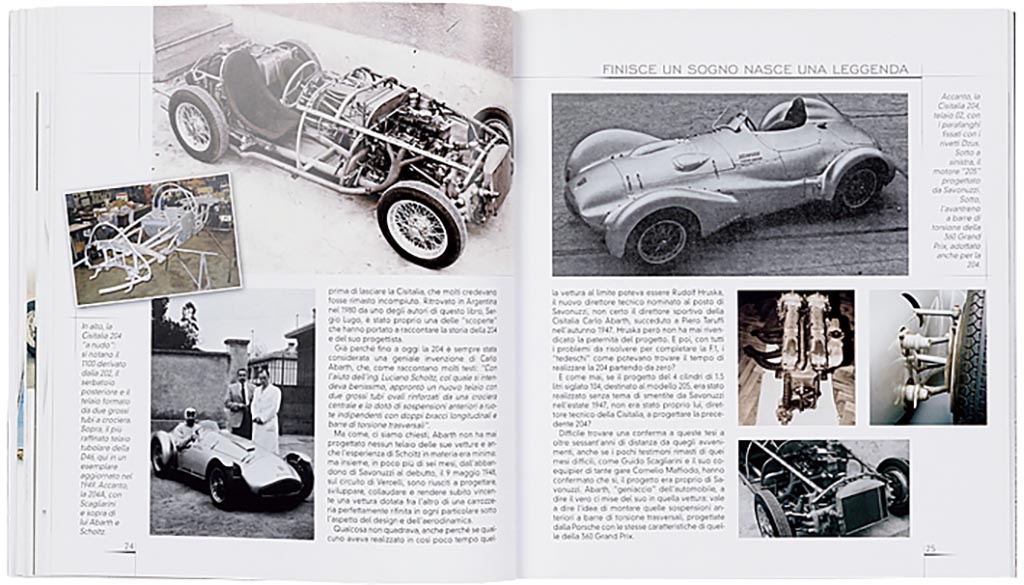

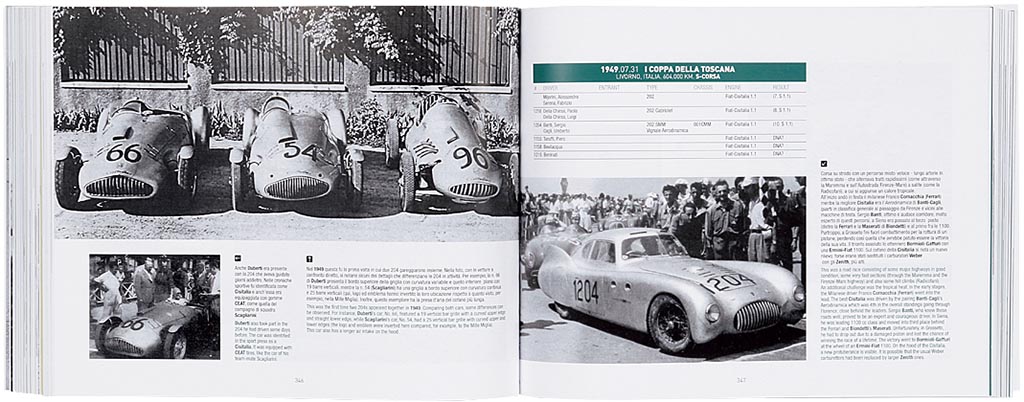

最初のチシタリアの本では204の記述はむしろ少なかったが、近年では204の研究と発掘が進み、この著作でも204についての記述が充実している。

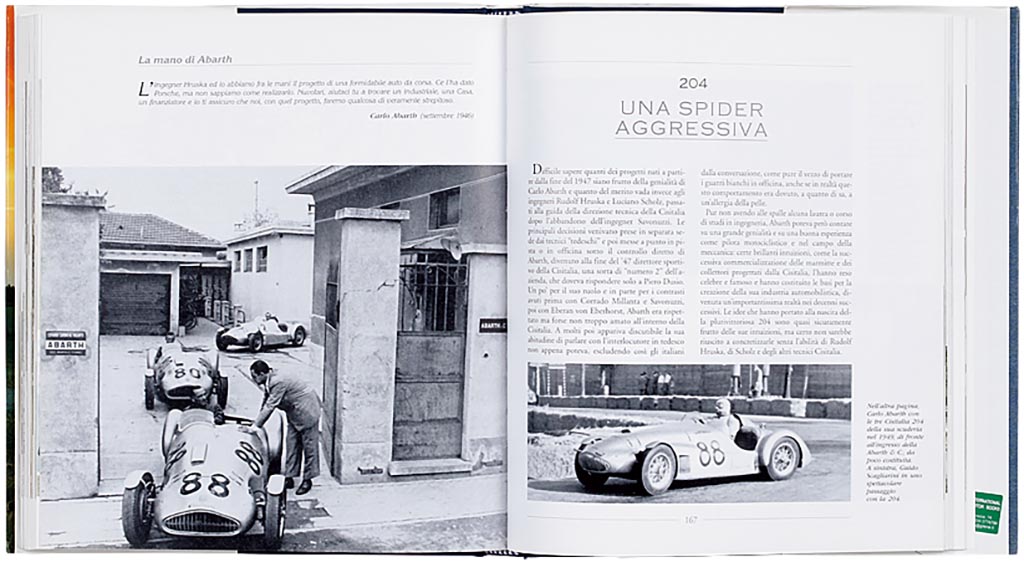

早速、ポルシェ設計事務所の代理人として、ルドルフ・フルシュカとカルロ・アバルトがチシタリアに入り込み、グランプリカーの開発に取り掛かった。その時からチシタリアのチーム・カラーも、イタリアン・レッドからジャーマン・シルバーに変更されている。新設計陣によって204が用意されたが、フロント・サスペンションは開発中の356と同型の2本のトレーディングアームが採用された。重心が低められた204は202以上のポテンシャルを持ち、多くのレースで優勝した。この204が、最初のアバルトとなった。というのも、ポルシェに多額の設計料を支払い(これを資金として、連合軍に拘留中の老フェルディナント・ポルシェの保釈金として用立てた)、さらにグランプリカーの開発費が予想以上にかかったゆえに、資金繰りの問題に見舞われたドゥジオは、チシタリアを清算して、レース部門をアバルトに譲り、自らは何台ものチシタリアを携えて、アルゼンチンに新天地を求めたからだ。

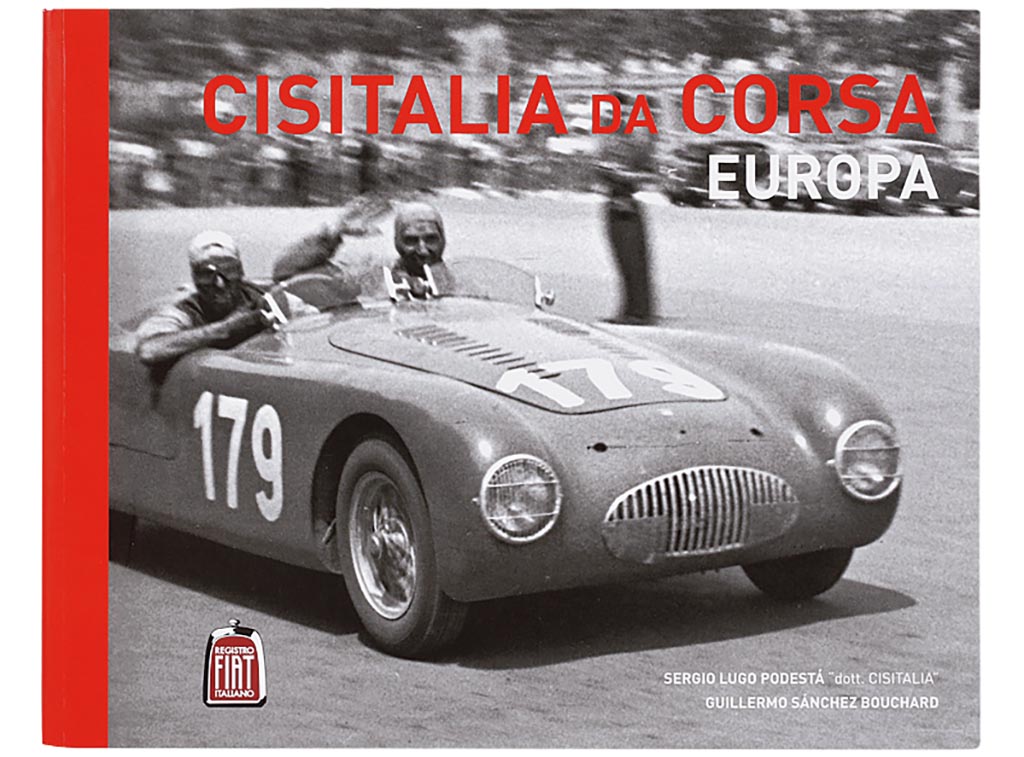

チシタリアのレース活動が網羅された好著。ヨーロッパと限定されているのは、アルゼンチンでも活躍したからだ。グランプリカーも彼の地に生きながらえていたのを、ポルシェ社はスパイ映画もさながらの大胆な行為で、シュツットガルトに持ち帰った。

ところで、チシタリアから生まれたのはアバルトだけではなかった。ポルシェ356も、ある意味ではチシタリアの存在なくしては生まれなかったかもしれないのだ。なぜなら、ドゥジオからの巨額の資金や、開発に関連して派生したパテント料という収入を開発費にあて、またチシタリアのちっぽけな工場でも202のような高品質のスポーツカーが生産できることを目の当たりにして、自らの356の生産が勇気付けられたのだから。

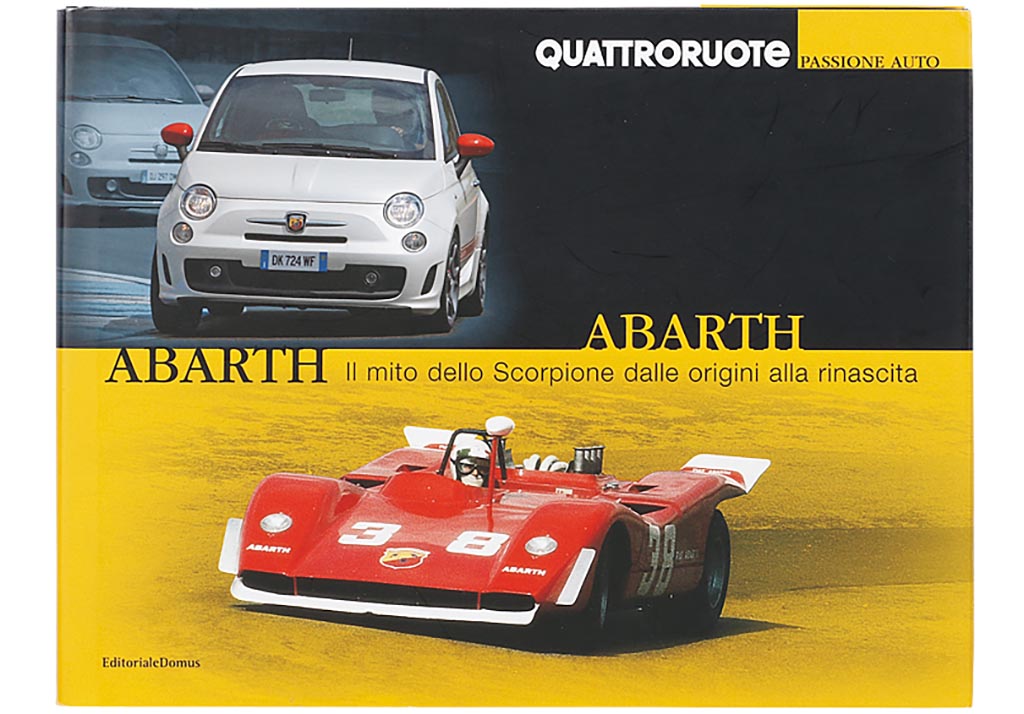

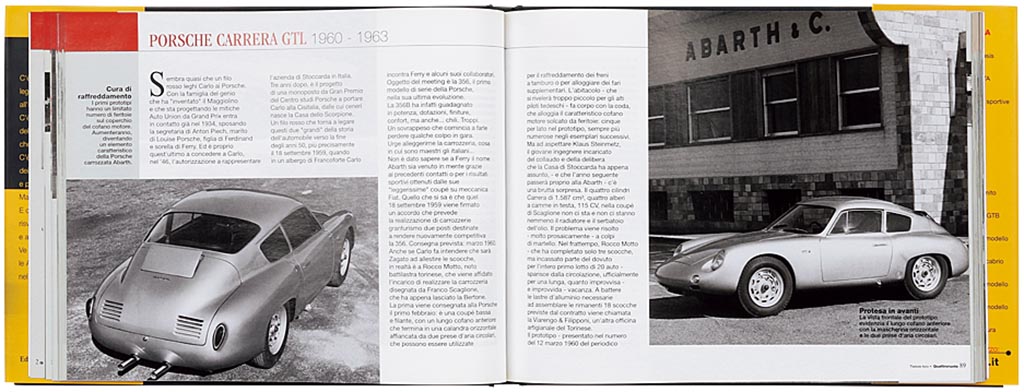

アバルトのヒストリーを描いた本では、必ず204から始まる。その後の歴史では、アバルトとポルシェはライバルとして闘ったが、一度だけ再び手を携えたことがあった。それはカレラ・アバルトと呼ばれた。