日本では知名度が限りなく低いクルマを紹介する連載、【知られざるクルマ】。25回を過ぎ、気持ちも新たに迎える(?)第26回は、「平面だけで出来た多目的車」という、これまでの当連載でいちばん尖っている内容をお送りする。エッジが立った造形の車だけに(汗)。

平面だけで出来た多目的車って、なに?

でも「平面だけで出来た多目的車」って言われても……と思われたに違いないが、定義は特にない、筆者の造語だ。製造が容易になるよう、鉄の平面板のみで造形された、様々な用途に使えるクルマのことだ。

経済やモータリゼーションが未発達だった国々では、まずは働くクルマが必要なので、必然的に、人やモノを運ぶことに特化した安価なクルマが導入される。その際、ボディを平面板のみで構成すれば、プレス機も不要となり、組み立てはカンタンに、製造・販売コストも安価になる。そして、とにかく安く売るために装備類は省かれ、必要最小限を極めていた。これらは、海外では「ベーシック・ユーティリティ・ビークル(BUV=Basic utility vehicle)とも呼ばれている。

2CV系メカニズムの質素な多目的車「ベイビー・ブルース」

コートジボワール生まれの「元祖」ベイビー・ブルース。ベースはシトロエン・アミ6で、エンジンは空冷フラットツイン602cc。駆動方式はFF、最大積載量は約500kgだった。なお、アミ6自体も、質素を旨とする2CV系のクルマである。コートジボワールでの製造数は1320台。

1960年代、自国で自動車製造を行なっていた先進国の自動車メーカーは、経済が未発達でクルマの普及も進んでいなかった国々の市場を開拓すべく、現地法人やノックダウン製造用工場の設置を進めていった。しかし、それらの国の中には、現地法人が販売したクルマを用いて、国の実情に合わせた独自のクルマを生み出す現地メーカーもあった。

その一つが、「ベイビー・ブルース」と呼ばれる一連の多目的車である。ブルースとはフランス語の「Brousse」で、意味としては「やぶ、低木地域」「奥地、僻地」を示す。ベイビー・ブルースの誕生は1963年。旧フランス領のコートジボワールで会社を経営していた2人のフランス人が、シトロエン・アミ6をベースに開発したもので、製造が簡単で安価、という多目的車の特徴を捉えていた。そのため、ベイビー・ブルースのコンセプトを用いた類似車が、チリ・インドネシア・ベトナム・中央アフリカ・ギニアビサウなどで次々と出現していった。

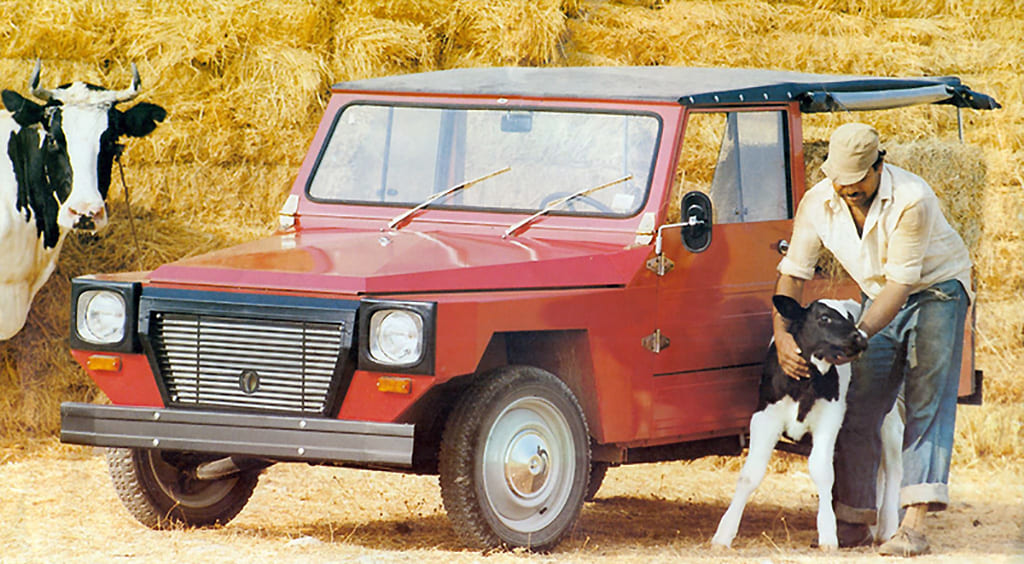

この赤いベイビー・ブルースは、チリのシトロエン現地法人が手がけた「ヤーガン」。製造数は約650台。(写真:Qwerty242, CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons)(敬称略)

元祖ベイビー・ブルースはシトロエンから「無許可」で生まれたクルマだが、チリの現地法人が製造した「ヤーガン(Yagán)」、ベトナムシトロエンの現地子会社による「ラ・ダラット(La Dalat)」、ギリシャのメーカーで、シトロエンと提携していた「ナムコ」の多目的車「ポニー(Pony)」などは、シトロエンが「公式」で認めたベイビー・ブルースだった。シトロエンは、ベイビー・ブルースが持つBUVとしてのポテンシャルと価値を理解していたのである。

こちらはギリシャのナムコ(NAMCO)が製造していた「ポニー」で、1972年登場。中身は、シトロエン2CVのコンポーネンツを用いた「ディアーヌ」だった。製造台数は約1.7万台(3万台とも)で、ベイビー・ブルース系の中では群を抜いた成功作。アメリカにも輸出された実績を持つ。シトロエンとの契約が切れた1983年以降は、メカニズムをフォード系に一新。現在もパワートレーンを変えて製造を続けているという。

シトロエンの「公式簡易多目的車」……その名は「FAF」

2CV系メカニズムの上に、平面構成の車体を乗せたシトロエンFAF。5ドア・3ドアのエステートタイプ、3ドアのバン、ピックアップ、窓のないオープンボディなど多くのボディバリエーションを持っていた。4WDの設定があり、軍用にも供された。

安価で簡潔・多くの人に行き渡るクルマという、ベイビー・ブルースのコンセプトは、まさにシトロエン2CVが生まれた経緯に近い。そこでシトロエンは、自社で途上国向けBUVの開発に着手。1977年、それを「FAF」と名付けて販売した。FAF とは、フランス語で「簡単な製造、簡単な調達」を意味する「Facile à Fabriquer and Facile à Financer」の略。ベースのメカニズムは、もちろん2CVのそれを利用していた。

FAFの外観は、BUVらしく折り曲げ鉄板による簡素なものだったが、ベイビー・ブルースに比べると「ふつうの自動車」に見える。生産はポルトガル、セネガル、中央アフリカ、ギニアビサウ、インドネシア、スリランカで1981年まで行われた。生産台数は約1800台で、大きなプロジェクトの割には振るわなかった。むしろ、より質素なベイビー・ブルース系BUVのほうが後年まで製造され、成功したことが興味深い。2CVを近代化して「ふつうの自動車」に近づけたアミやディアーヌより、質素な2CVが人気を得て、長きにわたって売られたことを思い出す。

「キジャン」はトヨタを代表するBUV

1976年、トヨタがアジア圏やアフリカのモータリゼーション発展を目指し発売を開始した「キジャン(Kijang)」。現在もその末裔が「キジャン・イノーバ」として存続を続けているが、デビュー当初は、今回の記事対象である「平面だけで出来た多目的車」そのものだった。悪路が多いために強靭なラダーフレームを採用した堅牢なシャーシには、製造が容易で簡潔な車体が載せられた。エンジンやトランスミッションは、既存の実績ある仕様が選ばれ、日本から現地工場に送られていた。

写真は、フィリピン版の「タマラオ(Tamaraw)」。初代キジャンに積まれたエンジンは OHV 1.2L直4の「3K型」で、トランスミッションは4速フロアMT。形式は「KF10」。フィリピンでは、デルタコーポレーションが組み立てと販売を担当した。

まずはフィリピンで「タマラオ(Tamaraw)」として誕生、翌1977年にはインドネシアでも「キジャン」として発売を開始した初代モデルは、トラックや多人数乗車ができるミニバスなどの用途に用いられた。ミニバスモデルでは15人の乗客を運ぶことが可能だった。

その後キジャンは、1981年には2代目となるが、パキパキの平面構成車体を持つのは2代目までで、それ以降はモデルチェンジを重ねるたびに装備が増えて発展。多人数乗りの多目的車として地位を固めていった。

左が2代目キジャン(KF20/30型)、右が1986年デビューの3代目(KF40/50型)。2代目までは平面デザインだが、3代目では(アンバランスな雰囲気ながらも)、クルマらしいスタイルに進化していることがわかる。

なんと、ダットサンにも「平面ボディ」が!

フロント寄りにタイヤを置くレイアウトは、初代チェリーキャブ/サニーキャブ(C20型)を思わせる。積まれるエンジンは、OHV 1.2L直4の名機「A12型」のほか、1.8Lディーゼルも設定されていた。右は、ポルトガル版「サド」のバンモデル。

シトロエンFAFなどのBUVや、モータリゼーション未発達地域でのBUVとして成功した初代キジャンは、多くの自動車メーカーにこの市場への参加を促した。日産も1970年代前半に、ダットサンブランドでBUVの販売を開始。BUVの御多分に漏れず、このクルマもまたパキパキ・カクカクの超平面構成の車体を持っていた。

製造国は、タイとインドネシアおよびポルトガルで、それぞれ「ダットサン1200AX」、「ダットサン・セナ(Sena)」、「ダットサン・サド(Sado)」と称された。トラック、バン、救急車、ミニバスなど豊富なボディバリエーションを持っていたが、どの国でも、販売数・販売年数ともに多くはなかったようだ。

「平面の多目的車」はGMとフォードも作っていた

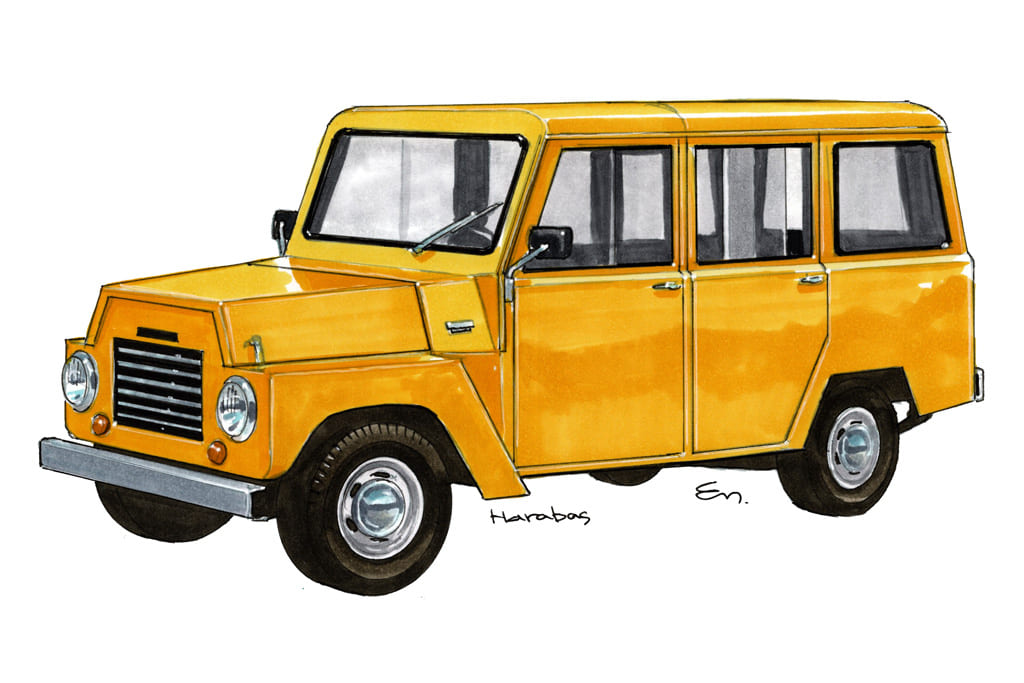

日産と同様に、アメリカのGMやフォードも、発展途上国向けのBUVを作っていた。「ハラバス(Harabas)」と名付けられたGMのBUVは、パッキパキのデザインで、窓が平面なのはお約束。さらにはサイドウインドウも垂直という徹底した質素さだった。まるでクルマ作りに不慣れな工場が作った雰囲気さえある。

一方フォードは、「フィエラ(Fiera)」というBUVを売っていた。フィエラは2代目・3代目と発展したが、フォードのフィリピン市場撤退を受け、4代目は製造権を日産に移譲。「ビダ(Bida)」として販売が続いた。

フォードは「フィエラ(Fiera)」フィリピン市場に投入。初代は実直な平面構成だったが、1980年代に入って登場した2代目では、ご覧のようにプレス成形のフェンダーや、凝ったマスクにより、クルマらしさを得た。

GMが世界中に放った「平面の世界戦略車」

GMは、前述のハラバス以外にも、1970年代に数多くのBUVを世界各国に送り出している。これらをGMでは「Basic Transportation Vehicle」(BTV)と名付けていた。GM では、工業化推進は先進国の義務であり、BTVを作るなら、「大きめの工場」と「国民の強い意志があれば成せる」と説いたという。

これらBTVをすべてまとめると、紙幅がいくらあっても足りないので、以下にざっくりとまとめる(順不同)。ただし、仕向地によって名前が違うだけで、基本的には同一のモデルだった。なお、最初に製造を始めたのは、マレーシアのハリマオである。

■ハリマオ(Harimaw)マレーシア

■アミーゴ(Amigo)ポルトガル・コスタリカ

■エルチャト(El Chato)グァテマラ

■ピノレロ(Pinorelo)ニカラグア

■アンディーノ(Andino)エクアドル

■チェリト(Cherito)エルサルバドル

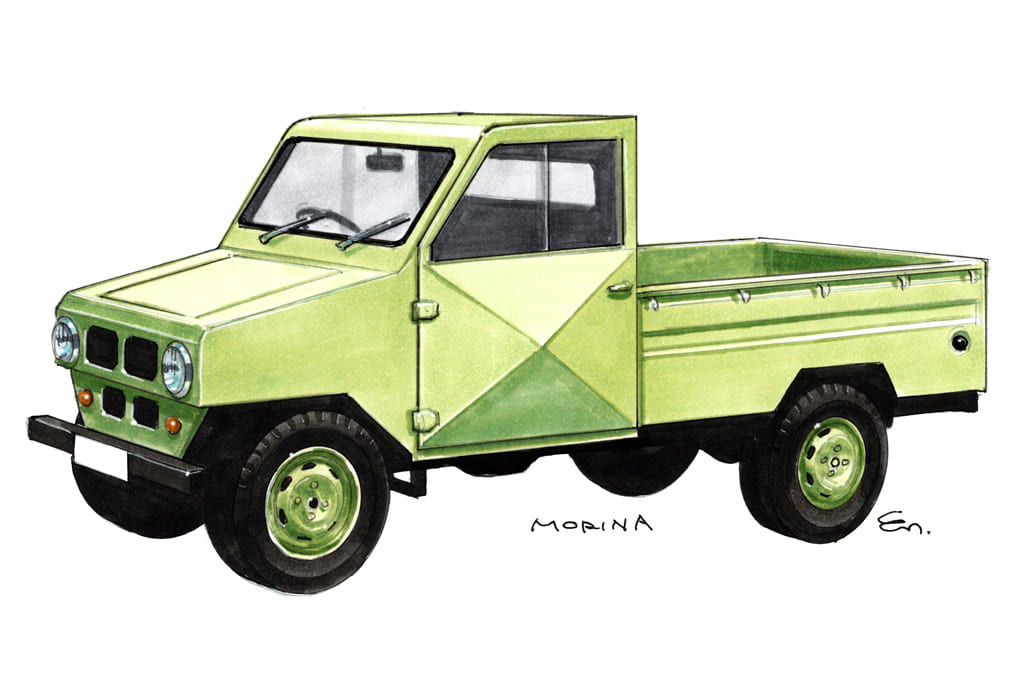

■モリーナ(Morina)インドネシア

■ミタイ(Mitai)パラグアイ

など

GMアミーゴ。GM のBTVにおける基本スタイルのひとつ。全長約3.5m、最大積載量は約500kgだった。(写真:Pcmailcr, CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons)(敬称略)

BTVには、上記の「アミーゴ」系列とは明らかに異なる車体を持つグループがいる。それがインドネシア向けの「モリーナ」(1976年)、グアテマラの「エルチャト」、ニカラグアの「ピノレロ」、パラグアイの「ミタイ」だ。なお、絵はほんとうにほぼ直線定規だけで描くことができた(笑)。(イラスト:遠藤イヅル)。

ところで、この質素なBUV(BTV)たちのコンポーネンツの多くは、「ベドフォードHA」という商用車のそれを流用していた。ベドフォードは、GM系だったオペルを英国で販売するブランド「ボクスホール」の商用車メーカーで、HAはボクスホールの小型車「ヴィヴァ」のバンモデル。HAには3種類のエンジンがあったが、そのうち最大の1.3Lエンジンが選択され、仕向地の実情に向けた低圧縮比化が行われていた。

VWにもパキパキカーがあった

オーストラリアVWのクレイトン工場が独自開発した「カントリーバギー」。コンポーネンツの多くをタイプ1(ビートル)、タイプ2から流用していた。エンジンは空冷フラット4の1.5L。(写真:http://www.carsaroundadelaide.com, CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons)

天下の大メーカーたるVWも、BUVをいくつか開発していた。まずはオーストラリアの「VW カントリーバギー(Typ197)」もしくはフィリピンの「DMG サクバヤン」から。これまたシンプル極まりない姿のBUVで、言うまでもなくフラット4・RR用ユニットを搭載していた。

オーストラリアの不整地を走れる新型車として現地開発されるも、わずか2000台ほどで生産が終了。しかし、輸出先のフィリピンで人気を博したことから、同国でVWをノックダウン生産していた「DMG」が、カントリーバギーの製造に着手。「DMGサクバヤン(Sakbayan)」として数年間販売された。

左はセダンボディを持つ「サクバヤン」。1973年のオーストラリア映画「Black Mama, White Mama」の1シーン(写真:imcdb https://www.imcdb.org/v206289.html)。右はカントリーバギーのカタログから。

無機質・無表情なVWの「EA489」のデビューは1975年。VWのハノーバー工場では、4年間に2600台しか製造されなかった。

(写真: German Federal Archives,Bundesarchiv B 145 Bild-F040857-0012, Bonn, BMZ, Vorführung eines VW Tansporters.jpg CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons)

ラストは、パキパキなキャブオーバー型トラック「VW EA489 “Basis Transporter”」で締めくくりたい。コンセプト面ではここまで記載したBUVと同じで、外観は鉄板細工だが、EA489は意外なことにFRでもRRでもなくFFだった。さらにエンジンは、ゴルフなどに搭載の水冷1.6Lではなく、なんと空冷フラット4という変わり種である。ドイツとメキシコ(「ホーミガ(Hormiga)」と名付けられた)で作られたほか、フィリピンでは「トラクバヤン」として、フィンランドでは「テイジョー(Teijo)」などと命名されて現地生産していた。

今回集めたBUVたちの簡潔さ・プリミティブさは、想像を超えていたのではないだろうか。シンプルを極める小型大衆車の「シトロエン2CV」だって、プレス機で鉄板を曲げて作っているのだから。

しかし、不思議なことに、プリミティブな乗り物ほど魅力的に見えることがある。貨物を積むことに特化した鉄道の「貨車」や、引き込み線で使われる入れ替え用の小さな機関車などは、その例だ。BUVたちの「デザイン? なにそれ」とでも言わんばかりの徹底したシンプルさも、刺さる人には刺さるのではいだろうか。

次回もまた、「読んでも人生の役に立たない(笑)」変化球記事をお送りしたい。どうぞお楽しみに。