オート三輪の完成形、昭和を代表する名車

マツダと言えば「ロータリーエンジン」というイメージだが、戦前から1960年代にかけては、マツダと言ったらまず「三輪トラック」であった。マツダの前身である東洋コルク工業が広島市に設立されたのは、1920年のこと。この会社はその名の通りコルクの製造を生業としたが、1931年には三輪トラックの生産を開始して自動車メーカーの仲間入りを果たした。

【画像45枚】内部まで可能な限り手を加えたT2000の全貌とその工作過程はコチラ!

軽オート三輪のK360と並んで、マツダの三輪トラックを代表する名車がT2000であろう。T2000は三輪トラックの中でも一番最後まで生産されていたモデルということもあり、オート三輪の完成形と言って差し支えないはずである。1962年、それまでのT1500のエンジンを2Lに拡大して生まれたのがT2000であった。

T2000は水冷直列4気筒OHVのガソリンエンジンを搭載、1985ccの排気量から最高出力81psを発揮し、最高速度は100km/hに及んだ。荷台のバリエーションはいくつかあったが、最長のものは荷台長4.08mに及び、これは「13尺」の通称で親しまれた(実際の13尺は3.94m)。1960年代に入るとすでに時代遅れという感もあったオート三輪だが、小回りの利く車両として重宝する根強いニーズはなくなることがなく(主に山間部)、T2000は1974年まで生産されている。

マイクロエース製キットに極限まで手を加える!

そんなT2000だが、1980年代に、今はなきエルエスによって1/32スケールのプラモデルとなっている。エルエス消滅後は、金型を引き継いだマイクロエース(旧アリイ)から発売され、今も現役キットだ。なかなかよく出来たキットだけに、ディテールアップするとより良さが引き立つ。そこで、できる限り手を加えてみたのがここでご覧頂いている作例だ。

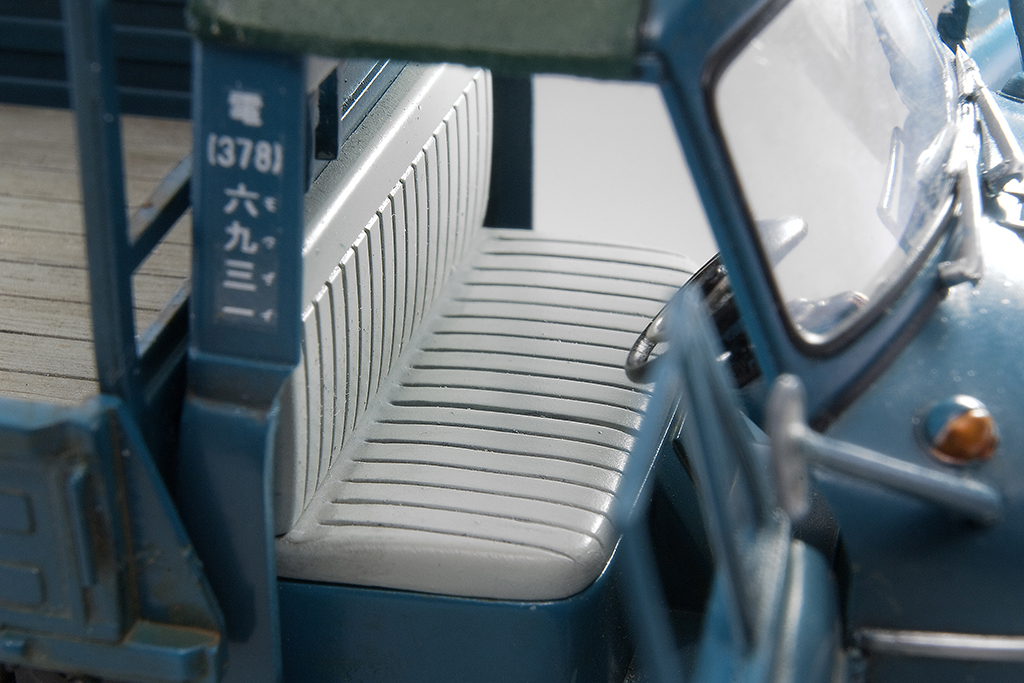

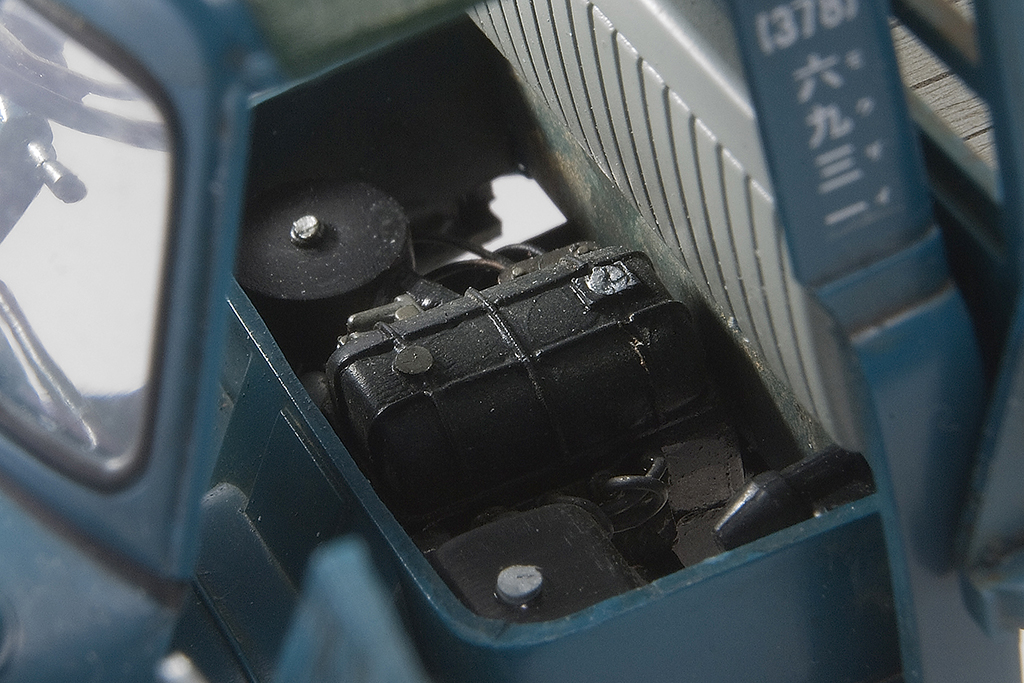

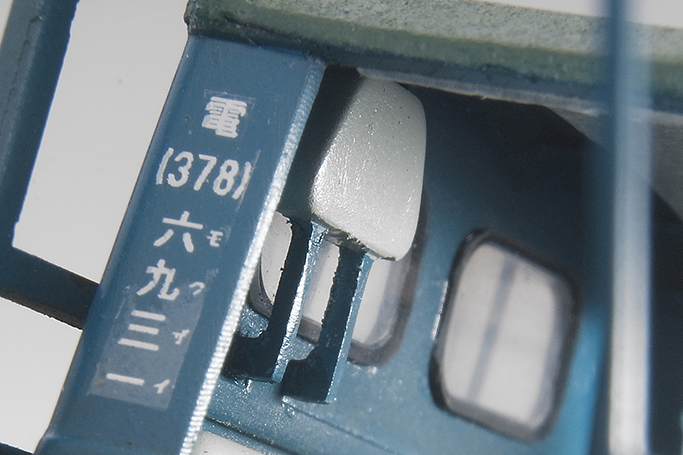

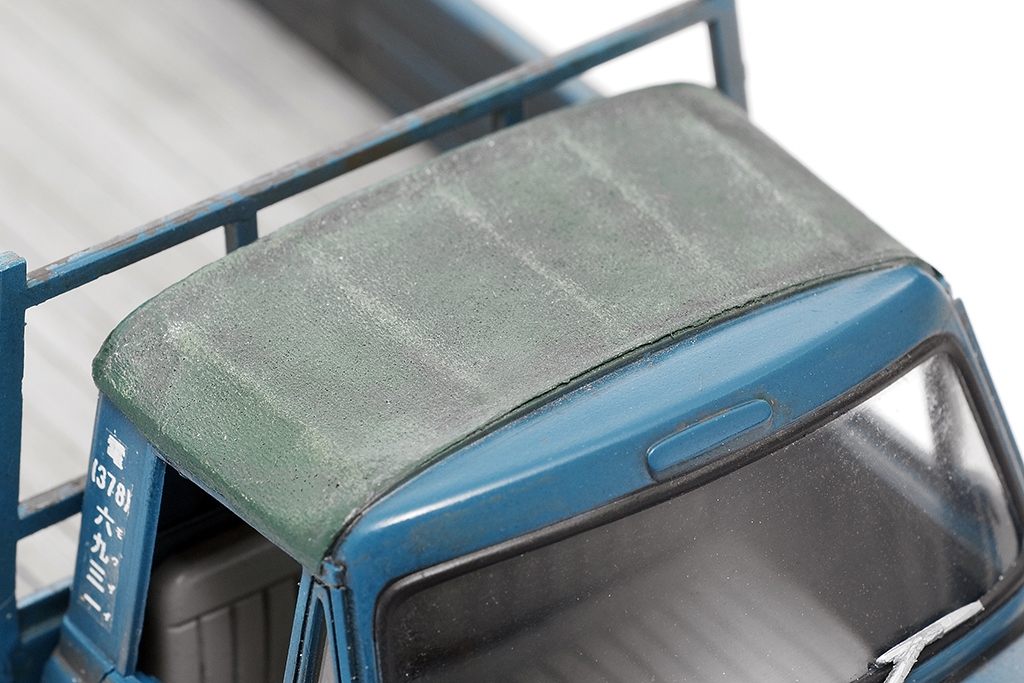

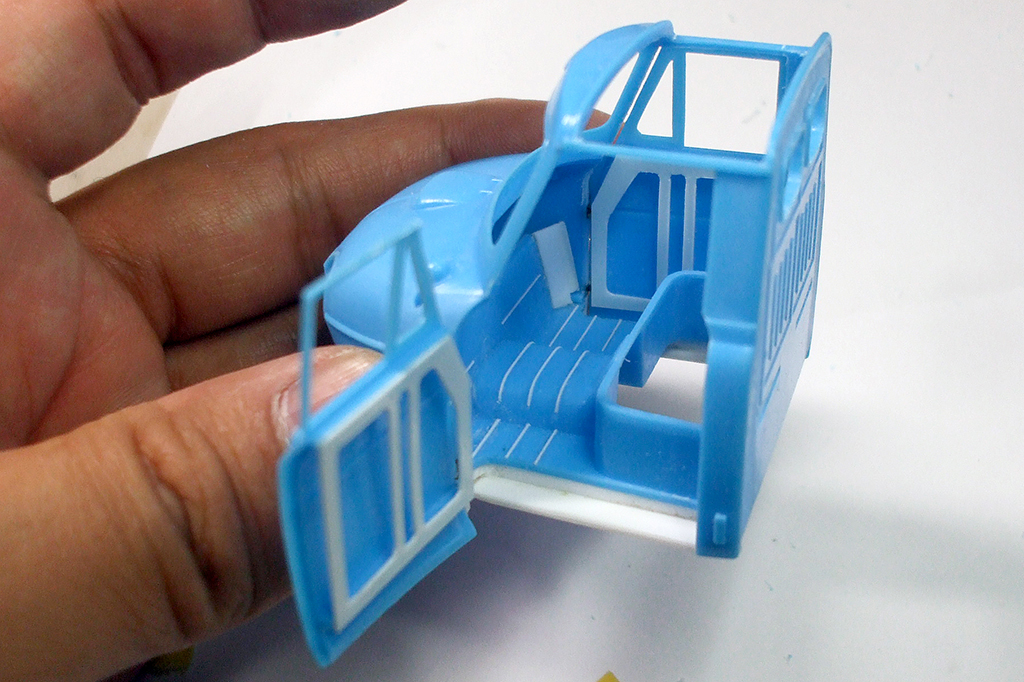

まずキャビンは左右ドアを開閉式とし、ドアの裏側や室内の省略されている部分を再現。さらにシート座面を着脱式とし、エンジンを載せている。キャビンのルーフは実は幌になっているので、切り開いて幌骨とキャンバスを取り付け。荷台のフックや足掛けなども金属線に置き換え、汚し塗装や錆の表現を全体に加えた。

素性の良いキットだけに、追加工作にどこまでも応えてくれるのがよく分かるだろう。全てを真似するのは難しく、またその必要もないが、参考になる部分は取り入れて頂ければ幸いだ。

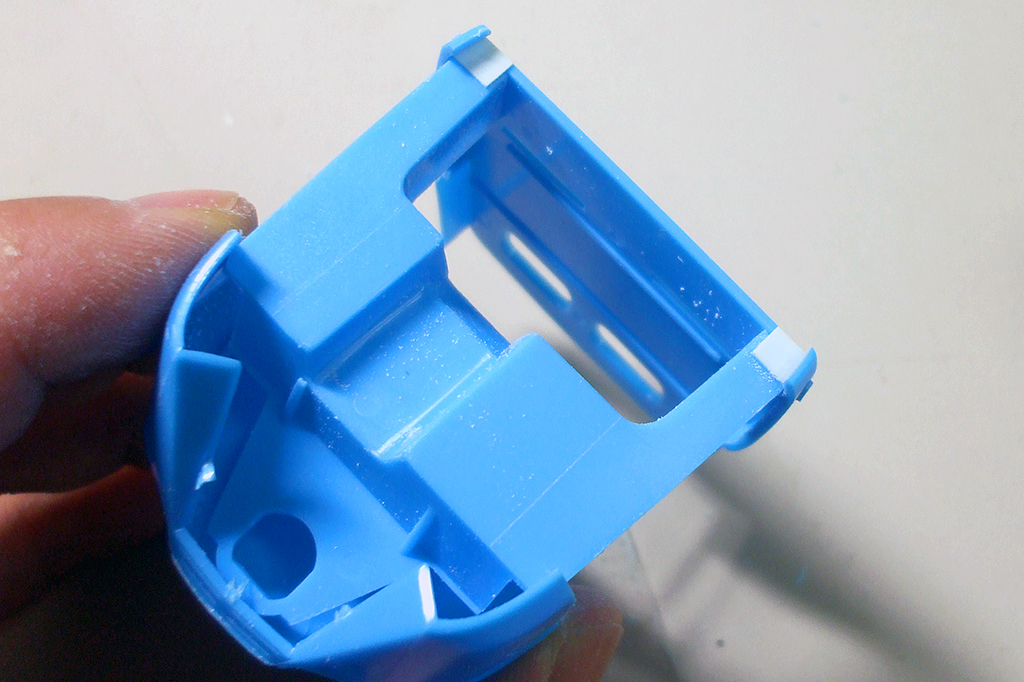

- フロアの位置合わせを容易にするため、ボディシェルの裏にベロを設け、仮組みをしやすくしておく。接着ダボがないので、フレームが通る部分にはケガキ線を入れておこう。

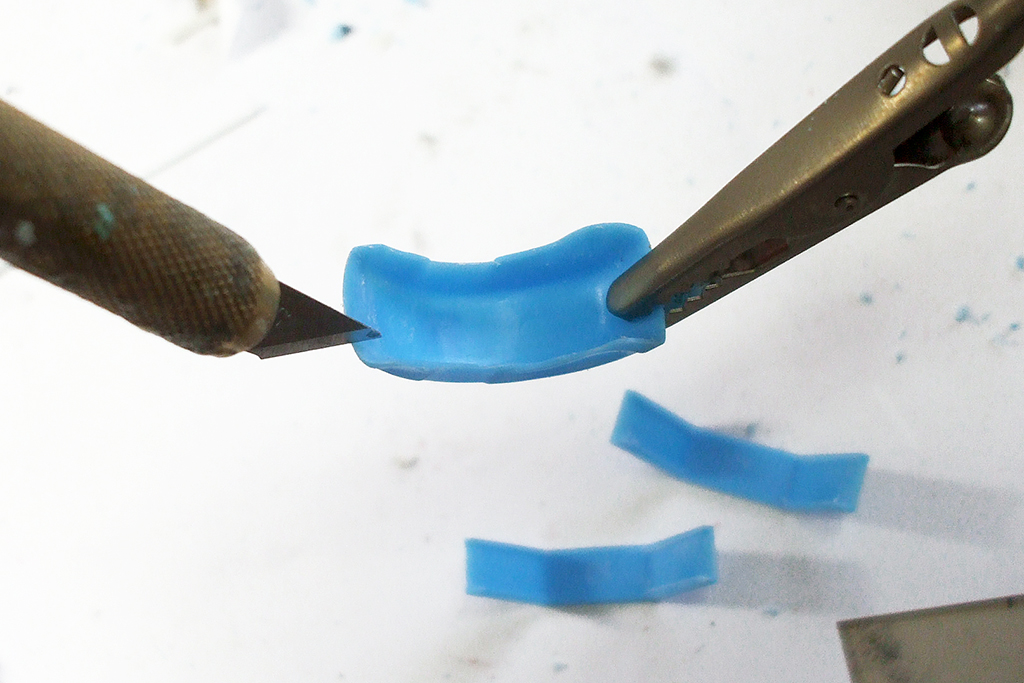

- エンジンを再現するため、先ずエッチングソーでシート部分のみを切り離す。フットペダルのモールドは一旦ノミで削り、0.3mmプラ棒でフロアのプレスを再現する。

- テーパー状のモールドを彫り込む際はキサゲがあると便利。実車は開口部中央にモールがあるので、0.3mmプラ棒を植え、これを再現しておく。

- グリル部分のスリットは完成後に目立つため、幅に見合うBMCタガネで開口し、両端を針ヤスリで仕上げた。周辺のスジ彫りも浅いので、タガネで若干彫り下げてある。

- ドアパネルを切り離し、ヒンジが収まる部分を彫り込んだ後、帯金を金属線でカシメて作ったヒンジを植える。帯金はライターで焼きなましておくと加工がしやすい。

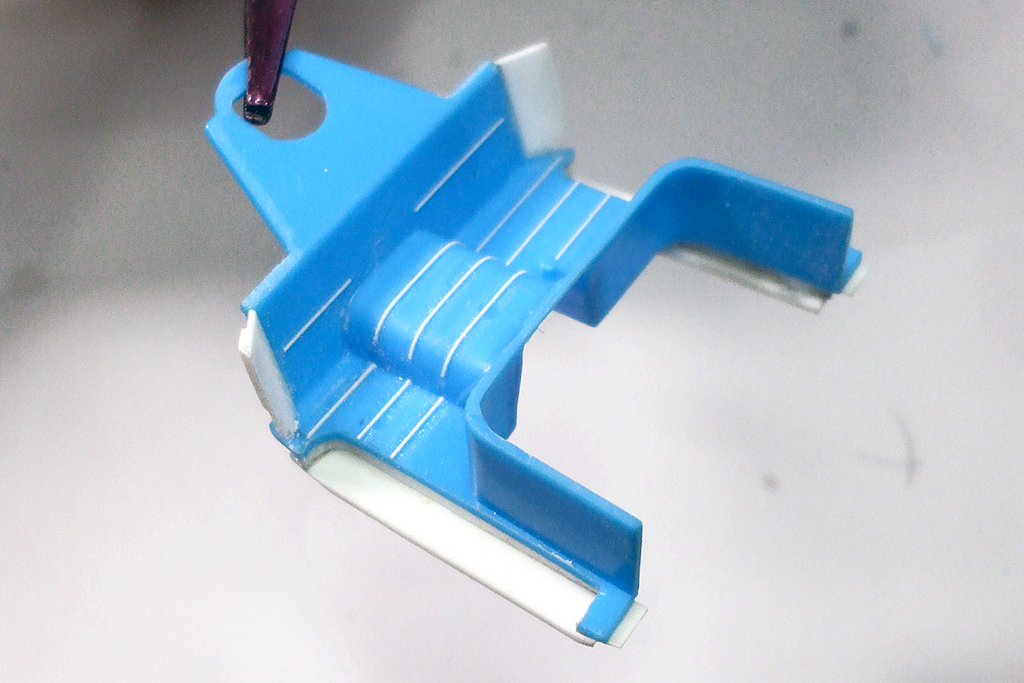

- フロアにはステップ部分の段差が再現されていないので、一旦カットし、プラ板にて再工作。フロアボード脇の隙間はドアを開けた時に目立つ部分なので、プラ板で塞いでおく。

- キャビン部分の仮組み。ヒンジに0.5mmの金属ピンを通し、開閉角に歪みがないかチェックする。ドアサッシュ付近は細いので、折って壊してしまわないよう注意。

- 特徴的なドア裏側のプレス(フレーム)は0.3mmのプラ板で自作。ボディ側同様に取り付け部を掘り下げ、ヒンジを接着した。ドアのフチは薄く削っておくと実感が増す。

- 天幕部分もノコでカットし、金属線で骨組みを作っておく。ティッシュペーパーを貼り、シワやたるみを整えたのち溶きパテを塗布して、キャンバス地の再現とした。

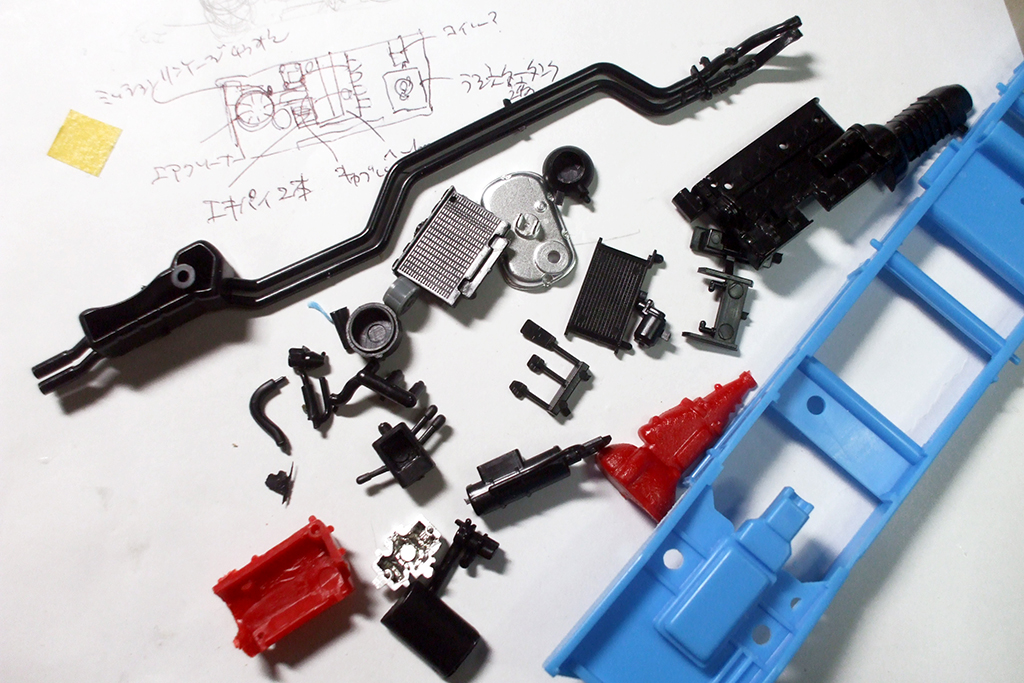

- エンジン部分の再現には、ジャンクパーツのストックがあると便利。簡単なスケッチを描き大まかな形をプラ板で作ったあと、加工したジャンクパーツを貼り込んでいく。

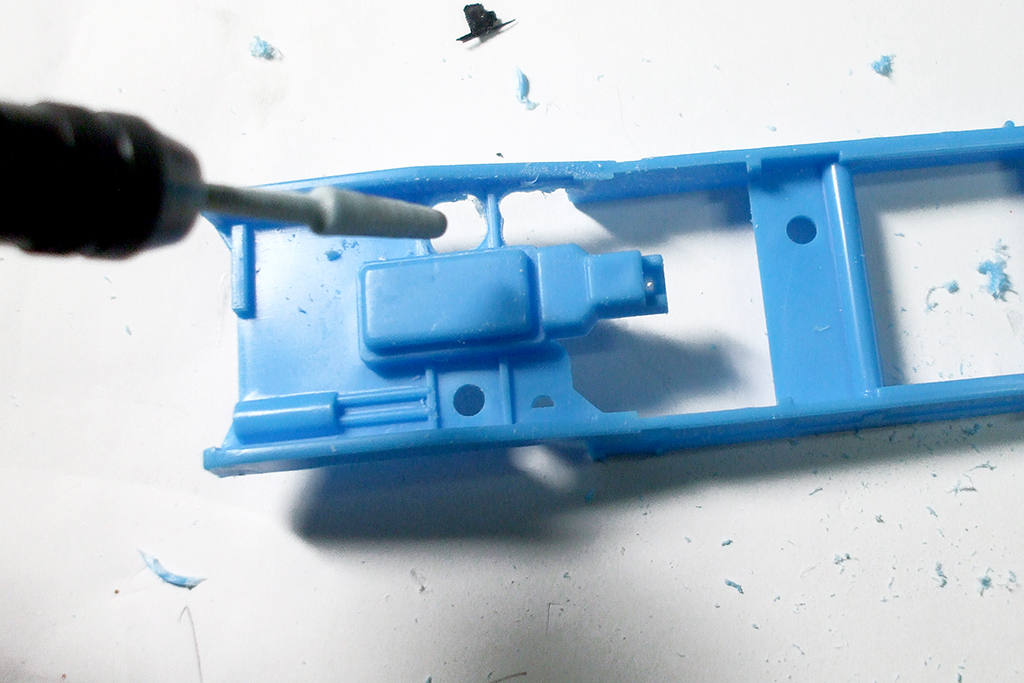

- エンジン越しに路面が覗くスカスカ感が欲しいので、リューターでシャシーを開口していく。位置確認のため、フロアパンのモールドはそのまま残しておいた。

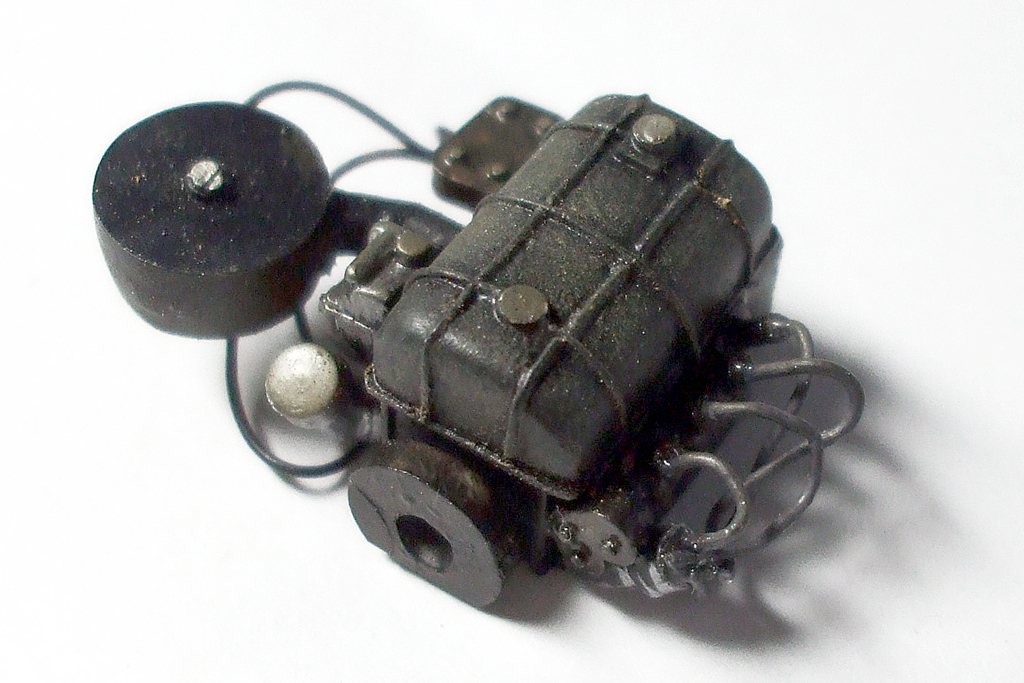

- 組み上がったエンジン。パイピングを追加後、タミヤのウェザリングマスターでオイルとホコリ汚れを施した。オイルパンはシャシー側モールドを活用。

- 荷床はヒケや歪みがかなり目立つので、板に120番のペーパーを貼り付けたもので一方向に削った。これで平滑な木目の板が出来る。仕上げにワイヤブラシで木目を強調しておいた。

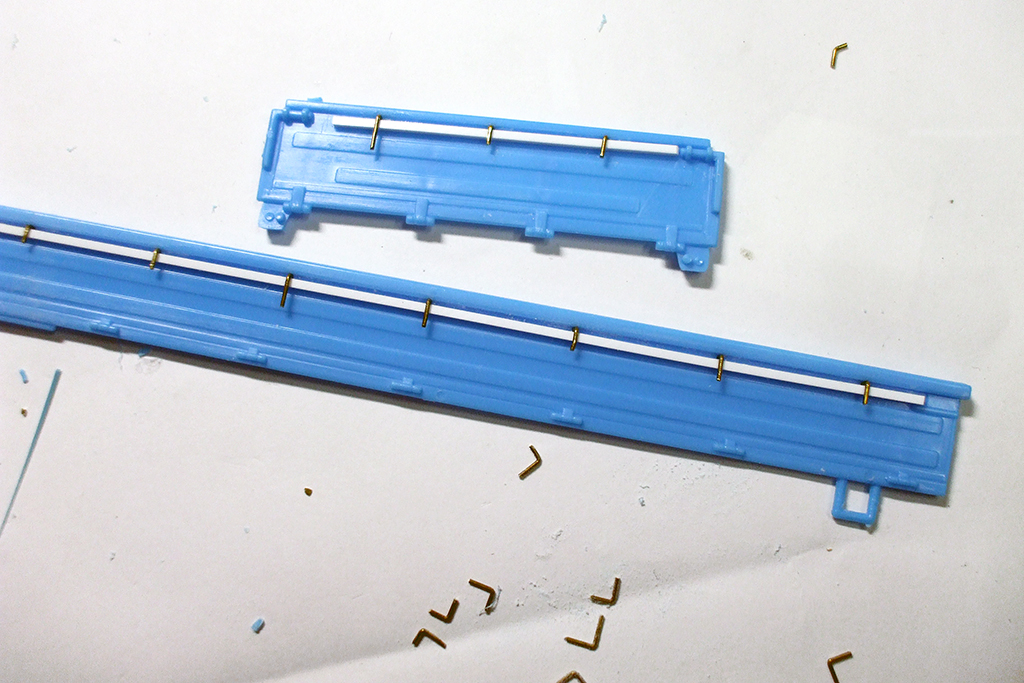

- フックのモールドは実感に乏しいので全てノミで削り、曲げた0.5ミリの金属線に差し替えた。治具として1.0ミリのプラ角棒をあてがい、はみ出た部分をカットする。

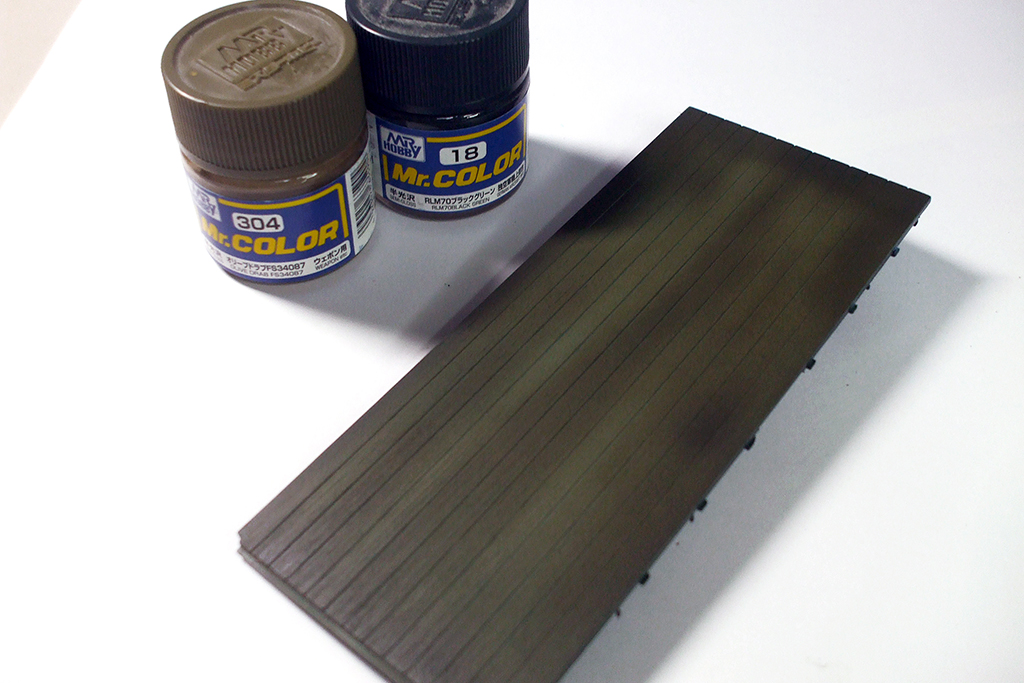

- トラック等の制作に欠かせない木目塗装は、コツさえ掴めば意外と簡単だ。まずクレオスのブラックグリーンとオリーブドラブをランダムに吹く。実際には木板=茶色ではない事が多い。

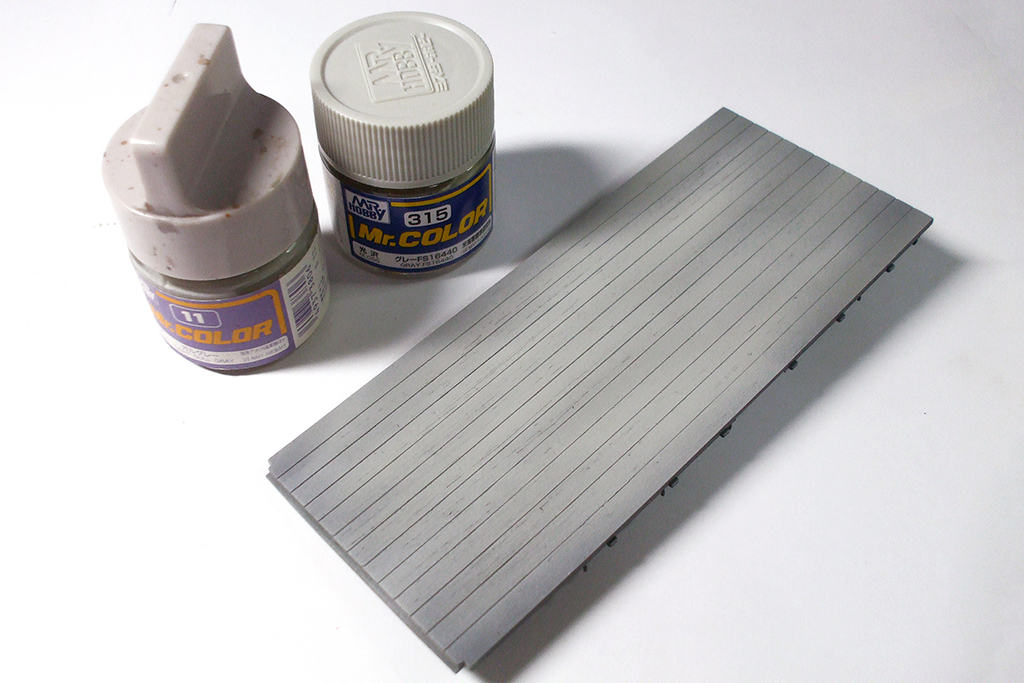

- グレーやバフのような黄色みがかった明るいグレーをランダムに吹く。下に吹いた色が完全に消えないようにフワッと乗せるようにしておく。これで基本塗装は終了。

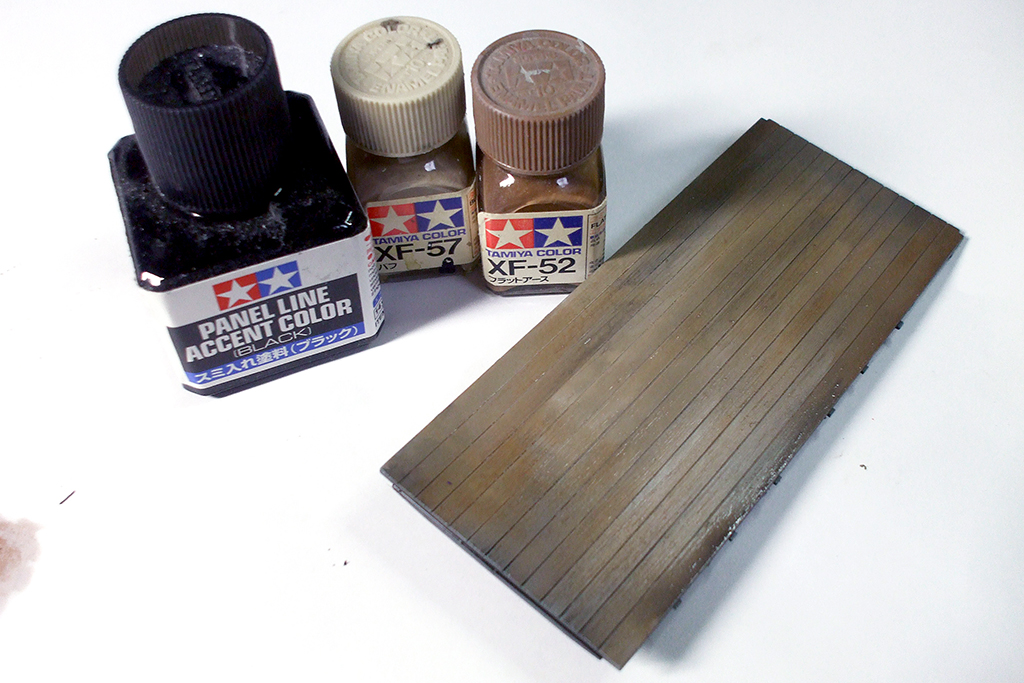

- 薄目に溶いたエナメルの茶系を、スミ入れ塗料と一緒にランダムに塗り、調子を見つつ綿棒やティッシュでぬぐってしまう。引っかいた木目に茶系が残っていればOK。

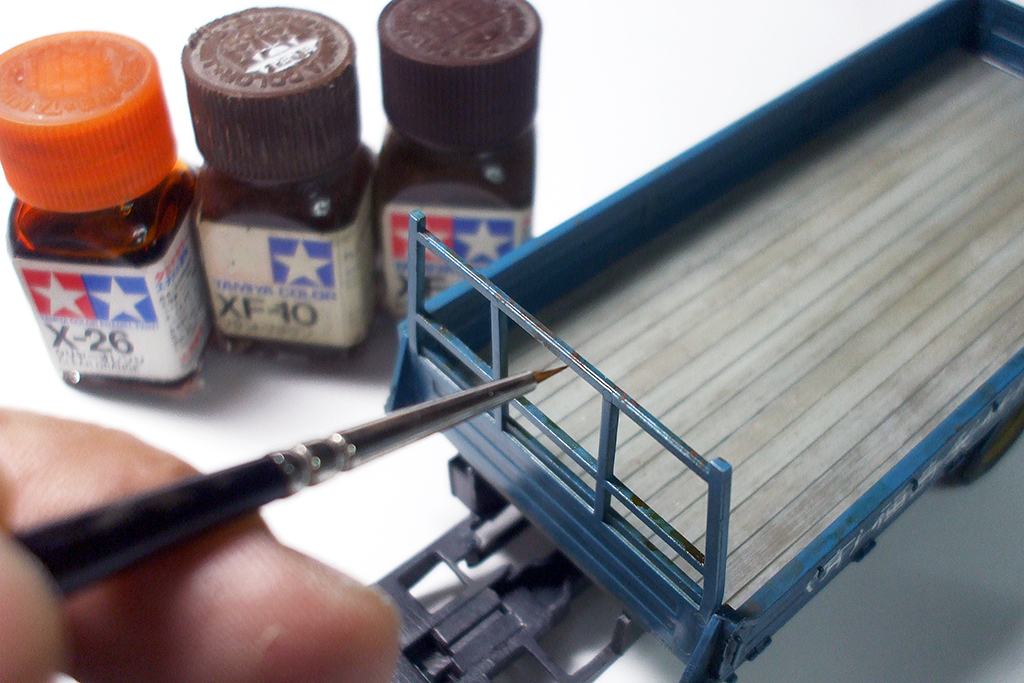

- ハンブロールのライトタンや、ウエザリングマスターでドライブラシを施しアクセントを付ければ完成。あとは状況に応じて色鉛筆で木目を描き込んでもいいだろう。

- 実車画像を参考に緑かかった鈍い紺色を調色。今回は色あせた感じではなく、活躍当時の重厚で、どこか鉄人28号のようなイメージを尊重してみたがいかがだろうか。

- 基本塗装後、オイルとサビ染みとして茶系とスミで全体をウォッシングし、深みを持たせた。帆布のハイライト部分にはドライブラシを施し立体感を強調してある。

- リアガラスの接着シロはそのままゴムシールになる構造のため、当該箇所を幅詰めしたのちブラックグレーで塗装。タミヤクラフトボンドで接着した。

- フロントガラス表面はかなり傷んでいたので、サンドペーパーをかけて平滑にしたのち、スジボリ堂のコンパウンドでポリッシュ。サイドガラス部分はこのあとカットした。

- 面相筆を用い、アオリ付近を中心にエナメルの茶系でサビを描き入れる。サビが進行中の箇所については、その周囲にクリアーオレンジを滲ませると、さらにリアリティが増す。

- 未舗装道路を走る車輌の演出として、パステルを擦りつけホコリの再現とした。なお三輪車固有のダメージ表現として、この付近を凹ませて横転跡としておくのもおもしろいだろう。

- フェンダーのフチはナイフで薄く削っておくが、本キットの場合、他は素組みでもこれだけでずいぶん印象が変わると思う。リアフェンダーやナンバープレート等も同様に削っておこう。

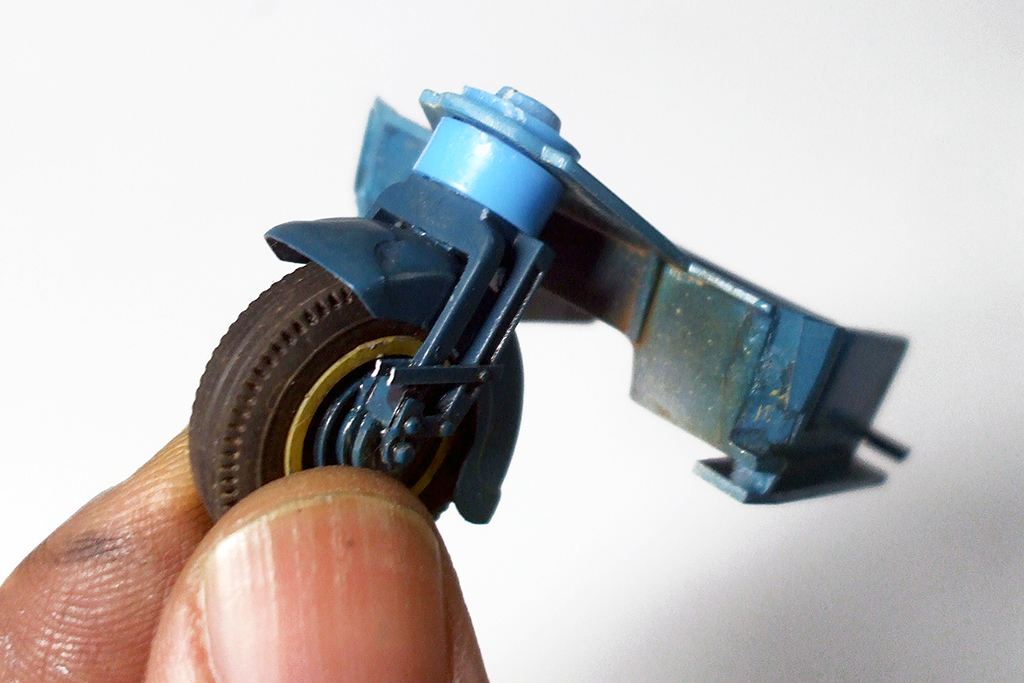

- フロントフォークもディスク付近を中心に彫刻。ささくれ立ってしまう所は流し込み接着剤を一撫でしておくと目立たなくなる。一部、プラ板でアームを追加した(左側のみ)。

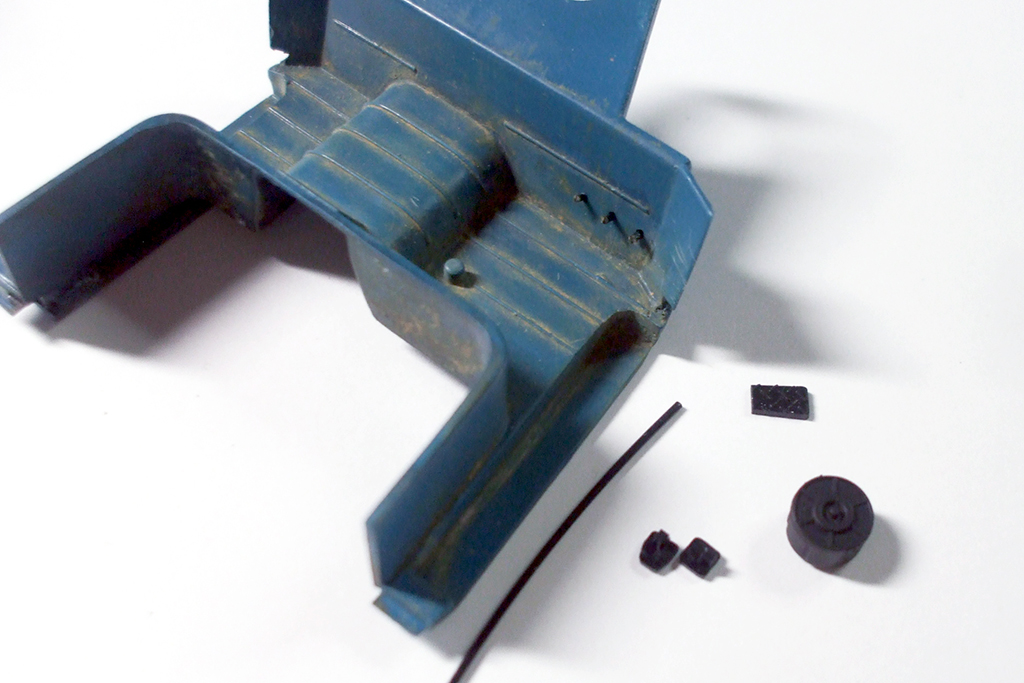

- フロア周りには泥を、エンジンルームにはオイル染みとサビを描き入れる。ペダルには黒成形の伸ばしランナーでバーを追加。床下のヒーターはジャンクパーツを取り付けて再現した。

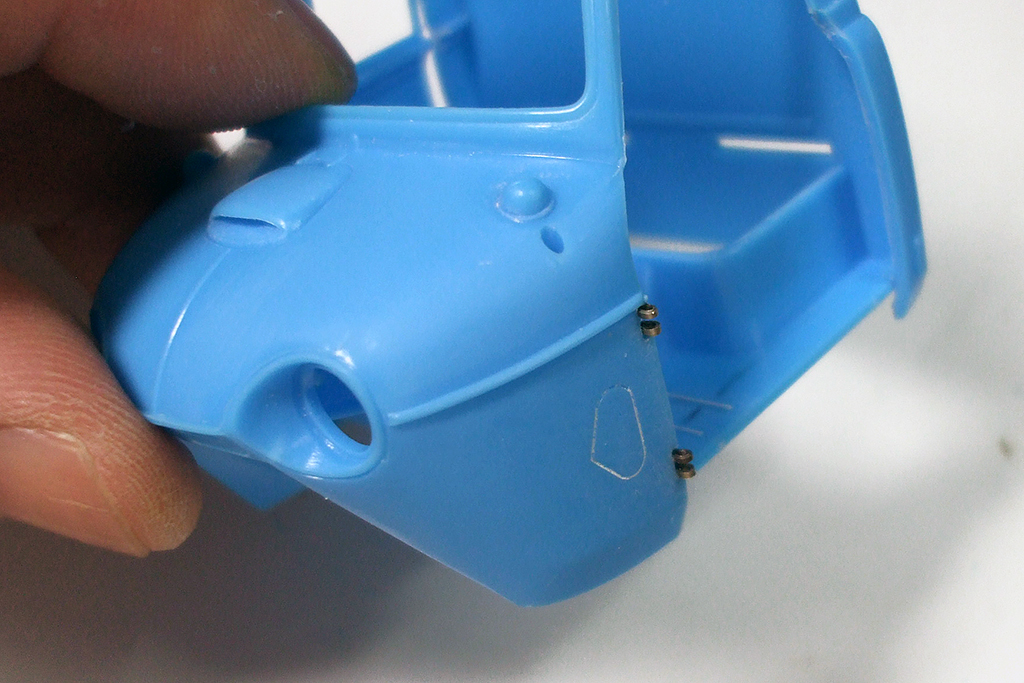

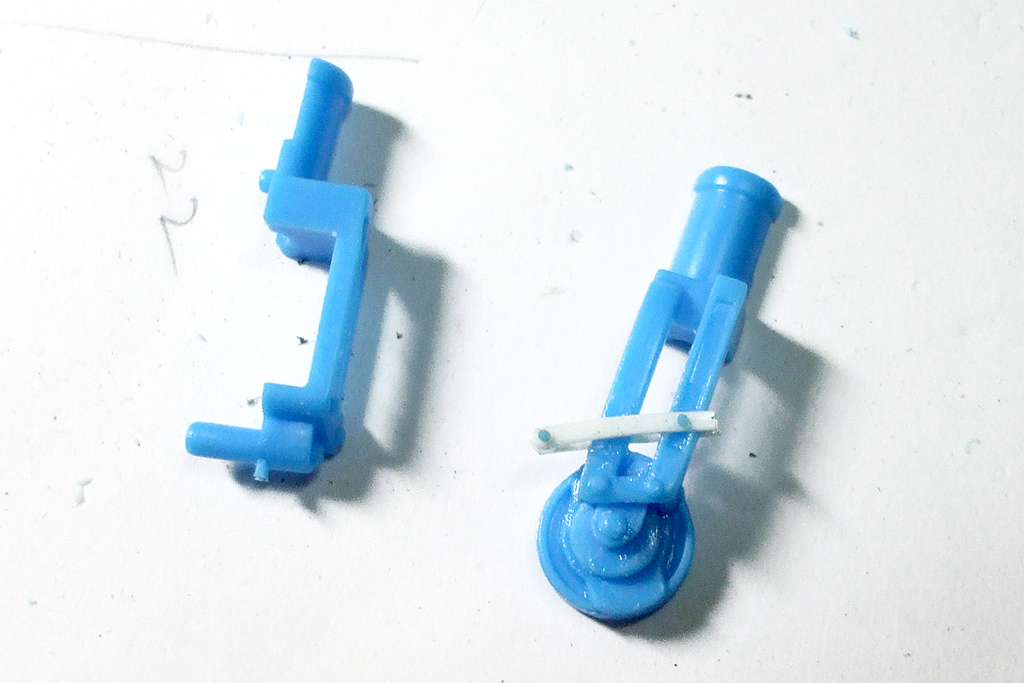

- 前輪のマウントパーツ(写真の、塗装されていない水色の部分)は、そのままではグリル裏に当たってしまうのでスリ合わせが必要。グラ付きを抑えるためクラフトボンドを薄め、点付けしてある。