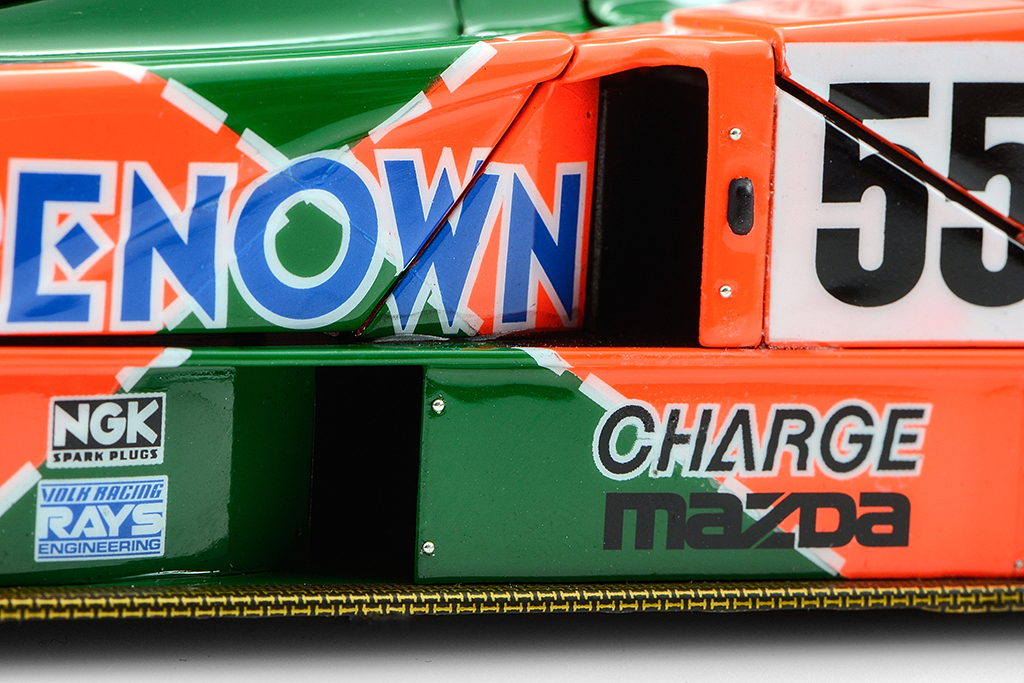

30年前、世界を制したロータリー

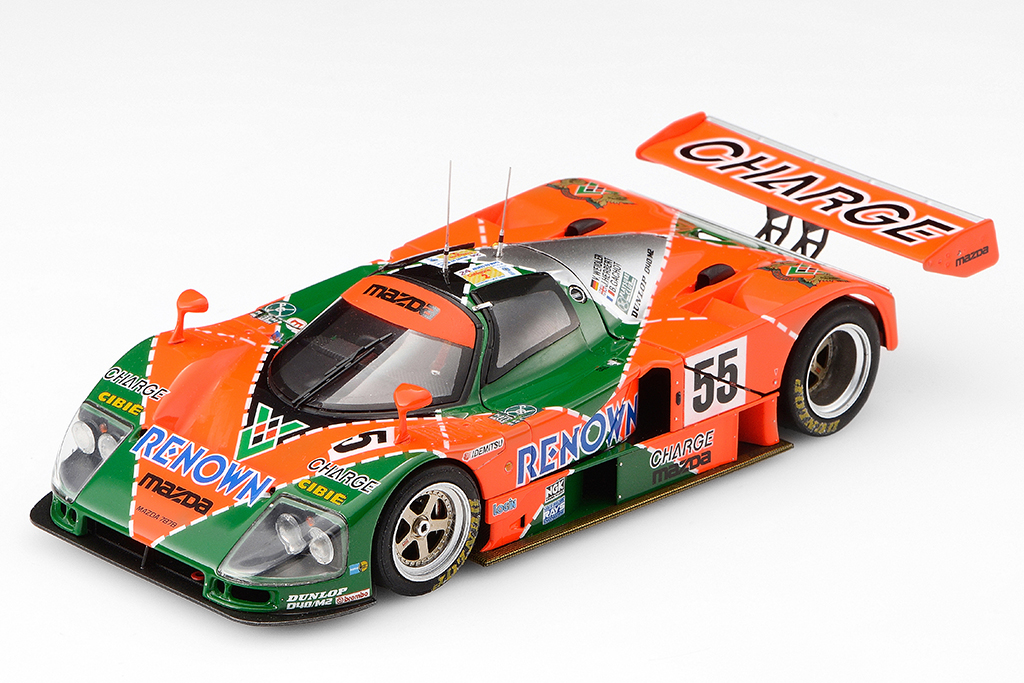

ユーノディエールの魔物の餌食となって、1台また1台と有力コンデンターが消え行く中、トップを走っていたメルセデスがピットへ向かう。そしてコースに戻ろうとするが、しかしそのエンジンは再始動しない。圧倒的と思われた1号車にまさかのトラブル、2位との差は4ラップ。刻一刻と時間が過ぎていく……そしてついにその時が。入れ替わりにトップに立ったのは、マツダ787B/55号車! 787Bはそのまま残り時間を走りきり、1991年のル・マン24時間に勝利を収めた。

【画像54枚】徹底的に作り込んだ787Bの全貌と制作過程はコチラ!

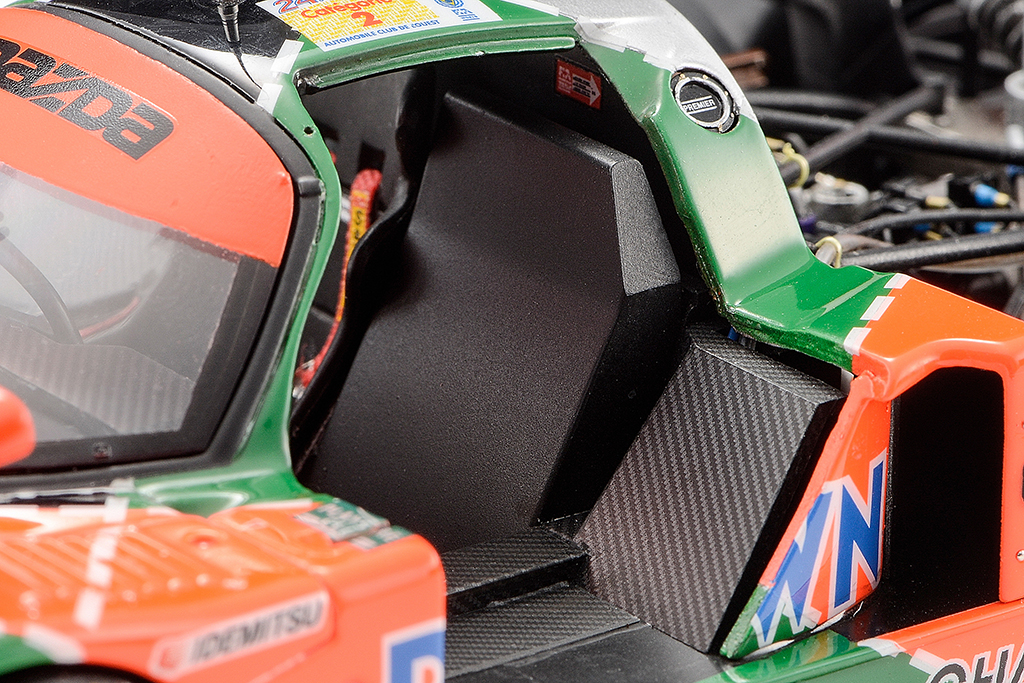

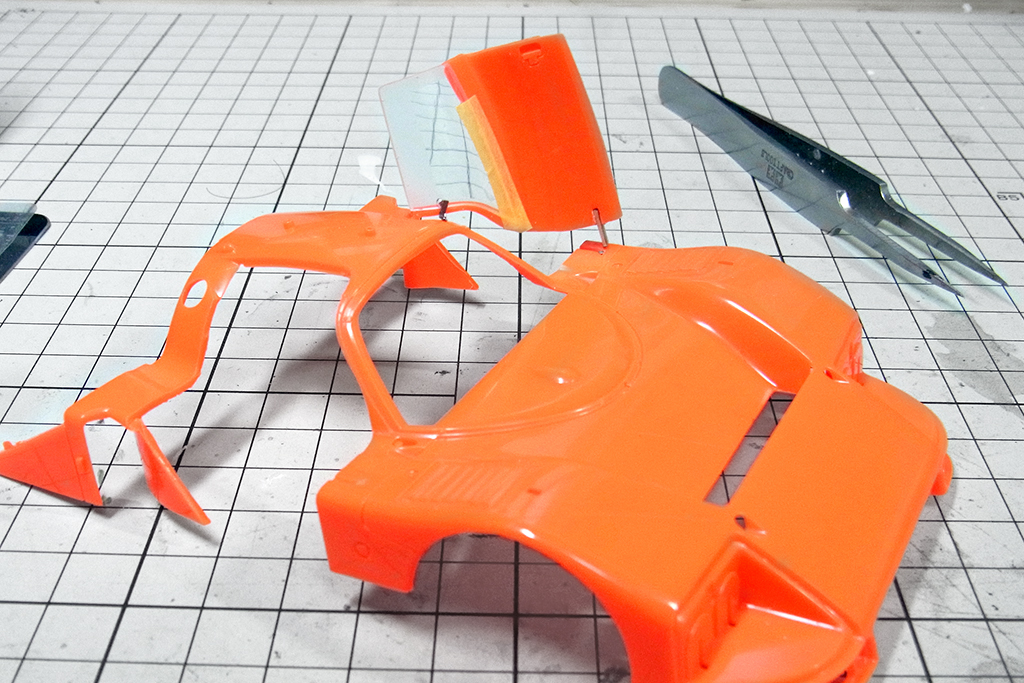

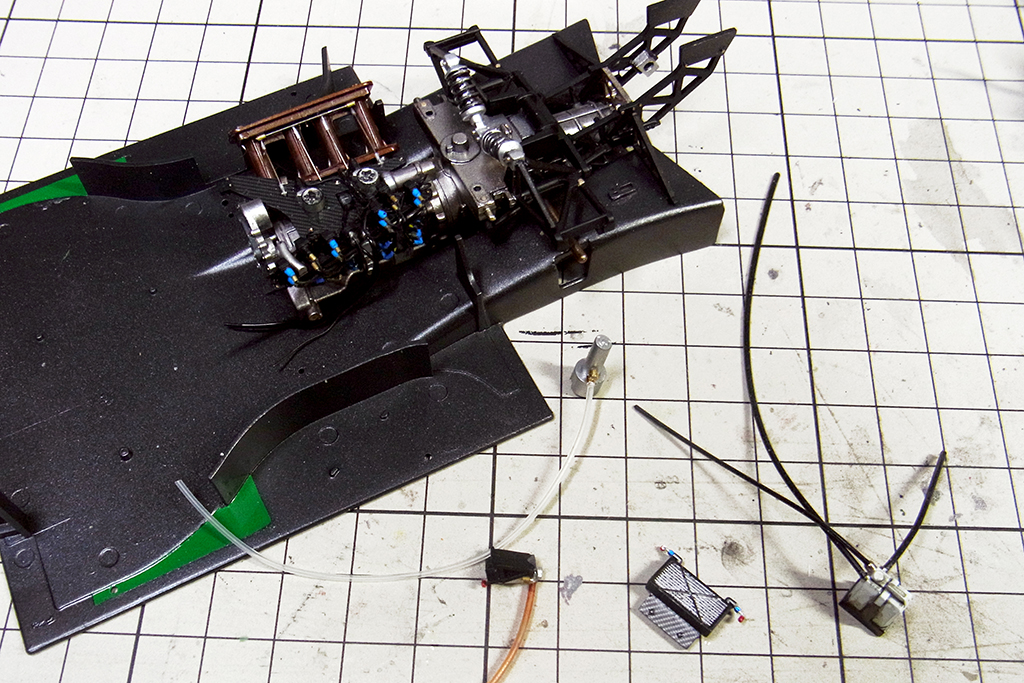

それは、日本車初のル・マン24時間レース総合優勝達成の瞬間だった。レギュレーション変更によりロータリーエンジンが走れる最後の年(その後、また可能となっている)、長くロータリーでル・マンに挑戦し続けてきたマツダとしては、最後のチャンスを掴んでの悲願達成である。そんな歴史的快挙を果たしたクルマはもちろんプラモデルとなっている――タミヤ1/24スケールがそれだ。ここでお見せしている作例は、そのタミヤのキットをベースに、ドア開閉と徹底的なディテールアップを盛り込んだものである。

可動にこだわらず開閉差し替え式でキレイに仕上げる!

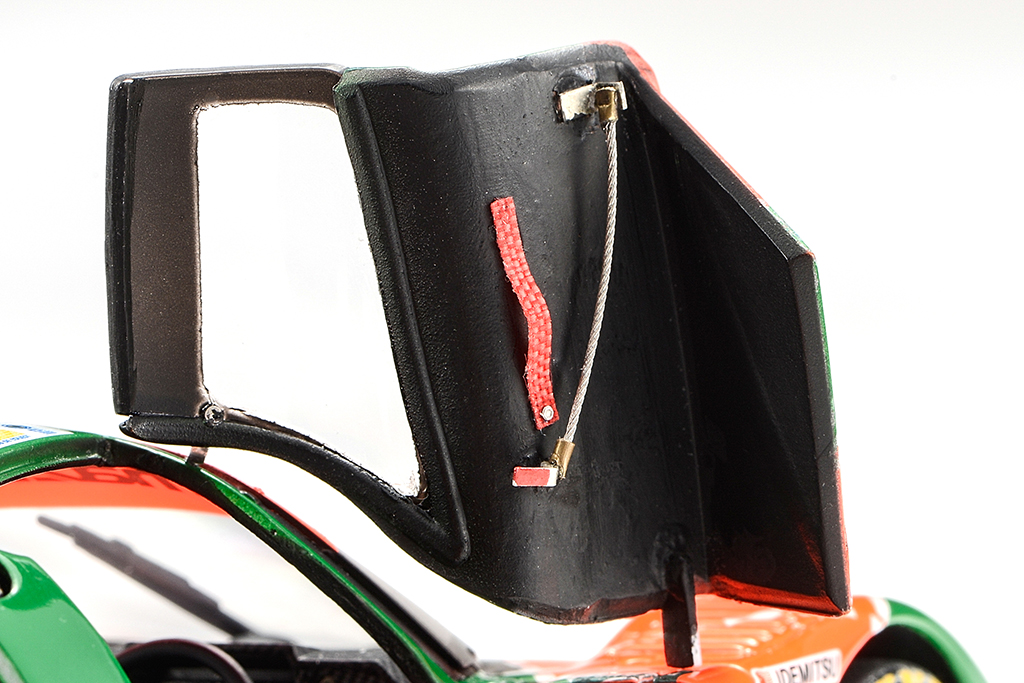

この作例ではドアを差し替え式で開閉可能とした。ヒンジを入れての開閉化も考えられるが、差し替え選択開閉はよりキレイに仕上げやすく、オープン時とクローズ時ともに精度を保った完成状態を目指すためには、合理的なアプローチだと思われる。作業的にはドアをカットした後の切断面のチリ合わせ、オープン時の固定法をどうするかが焦点だが、切断面の方はプラ材で隙間を調整、地道に擦り合わせをしていく。ドアオープンの固定はネオジム磁石でサポートすることによりクリア、比較的簡単な方法なのでオススメだ。

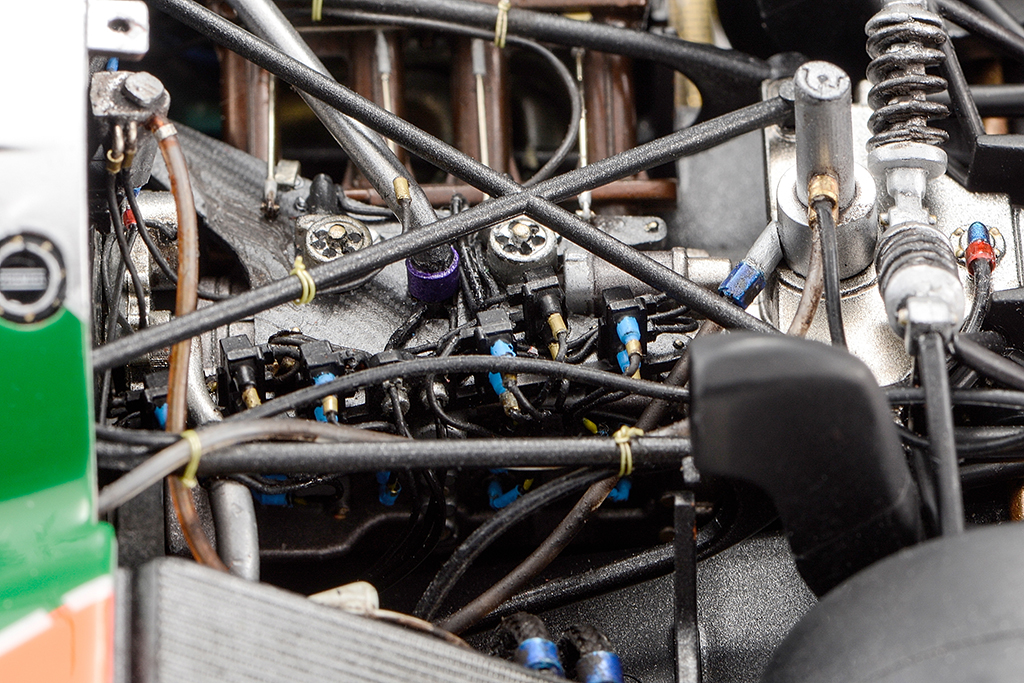

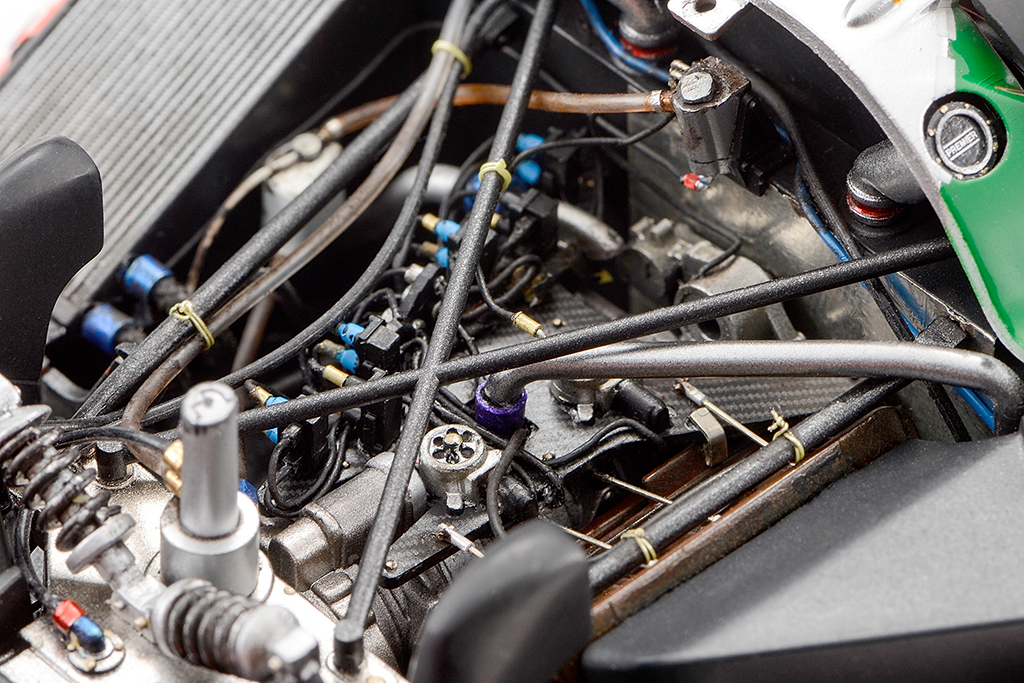

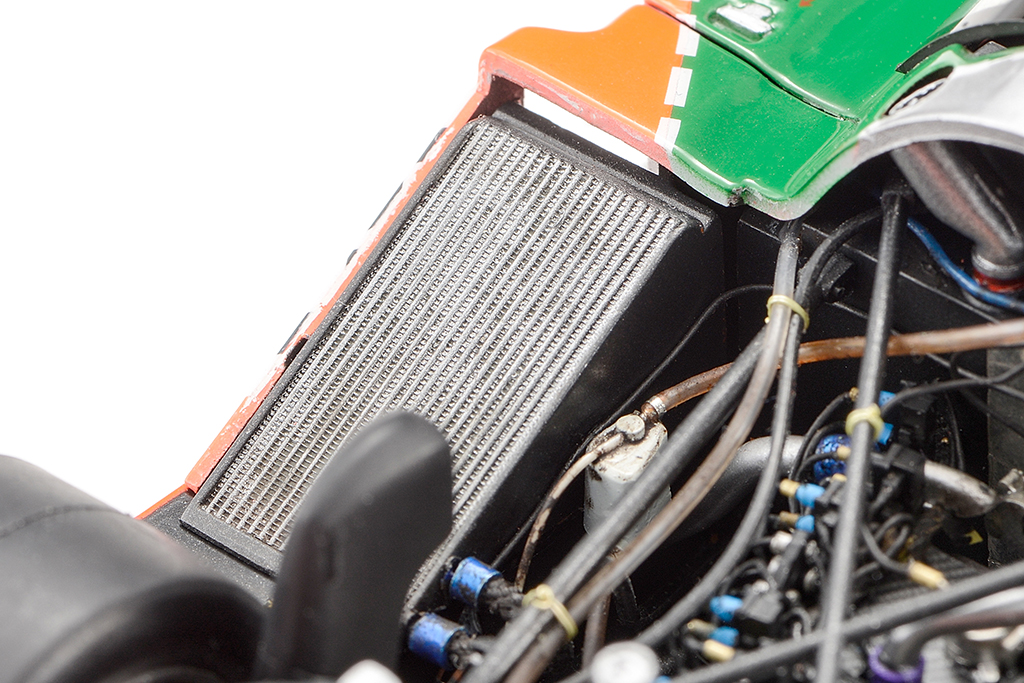

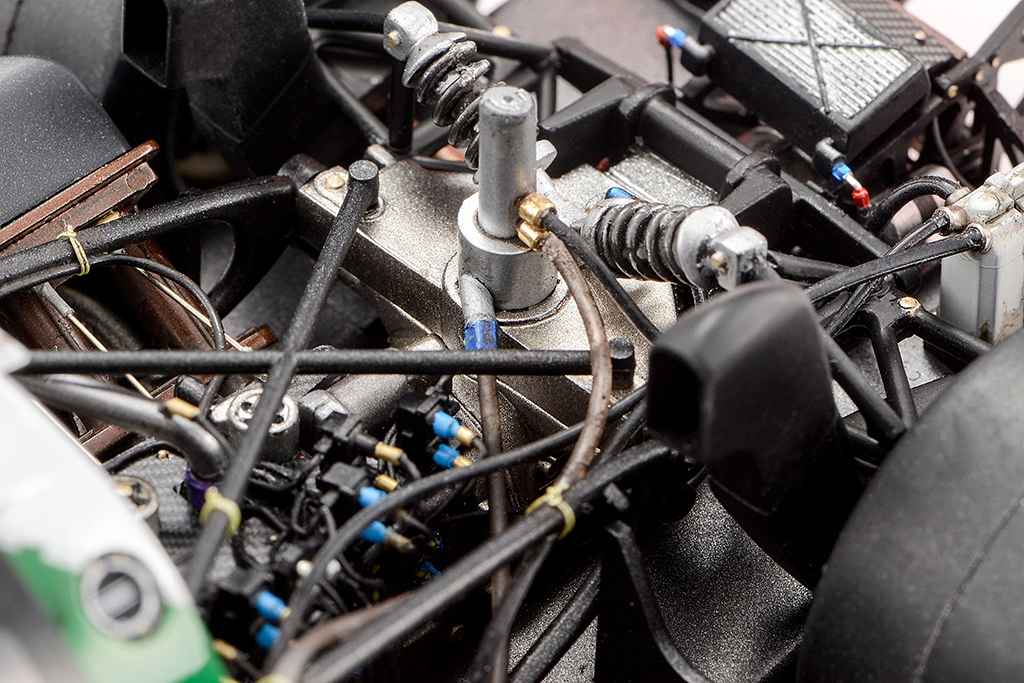

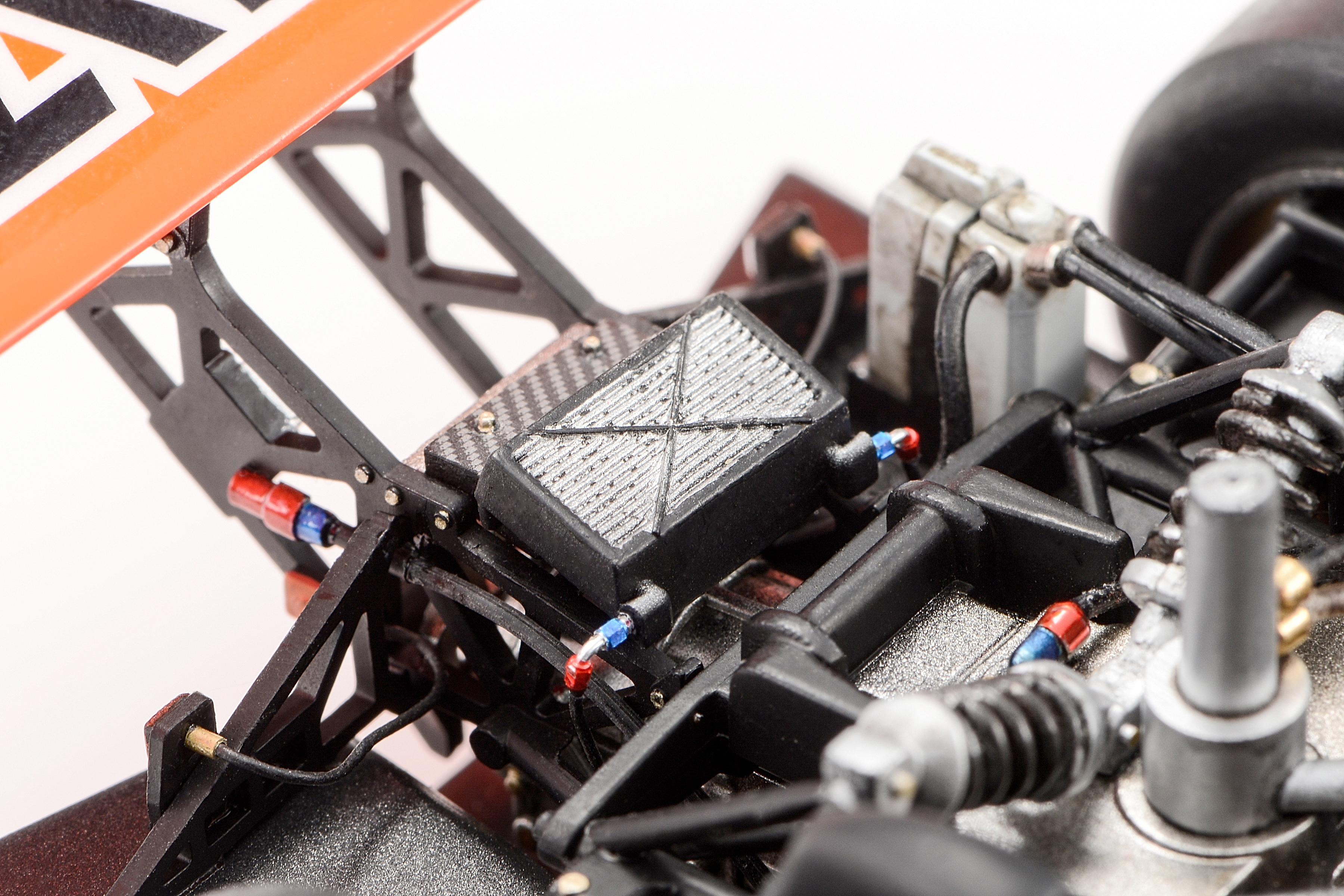

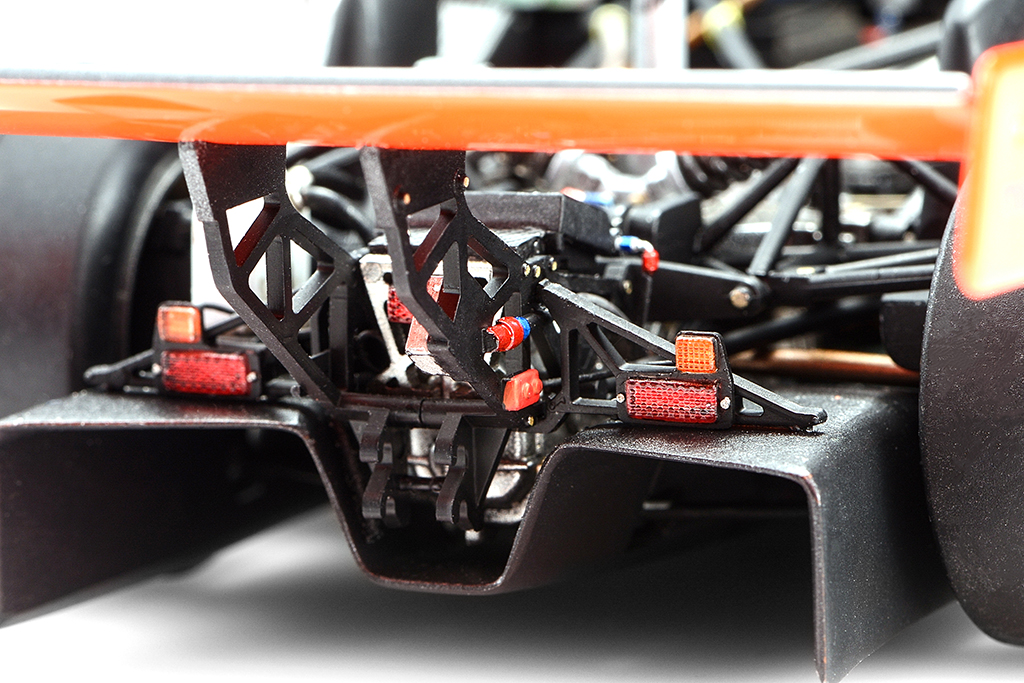

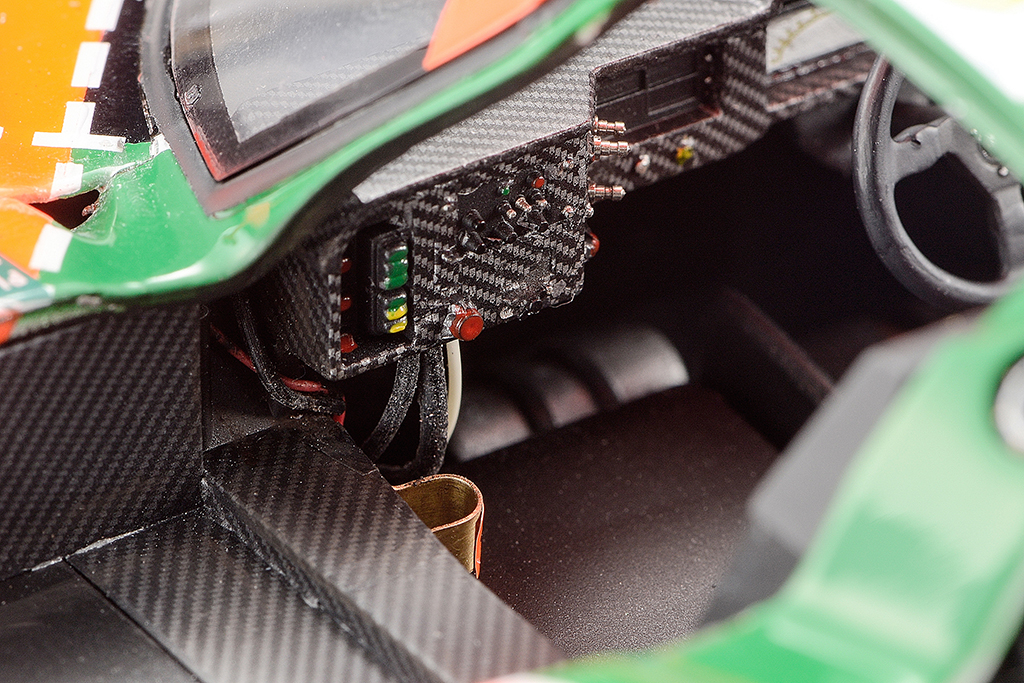

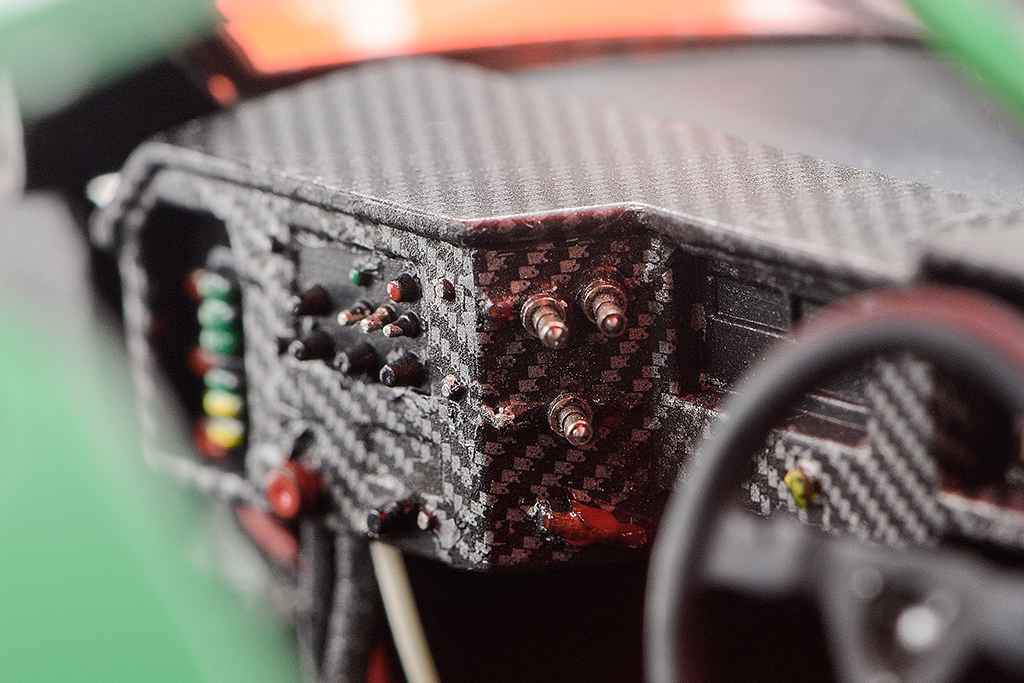

ディテールアップは資料を参考にしつつコードを追加していくのだが、作者の場合は、実車そのものを再現するのではなく、その印象的な箇所を掴んで再現し、あとはそれを引き立てつつ、埋もれないように気をつけながら周りを埋めていく感じだという。コード類の全てを再現しようと思うと煩いだけになってしまうので、適宜引き算を考え、緊張感を持つややゴチャッとした感じ、しかしスッキリとまとまった形になるように心がけたとのこと。

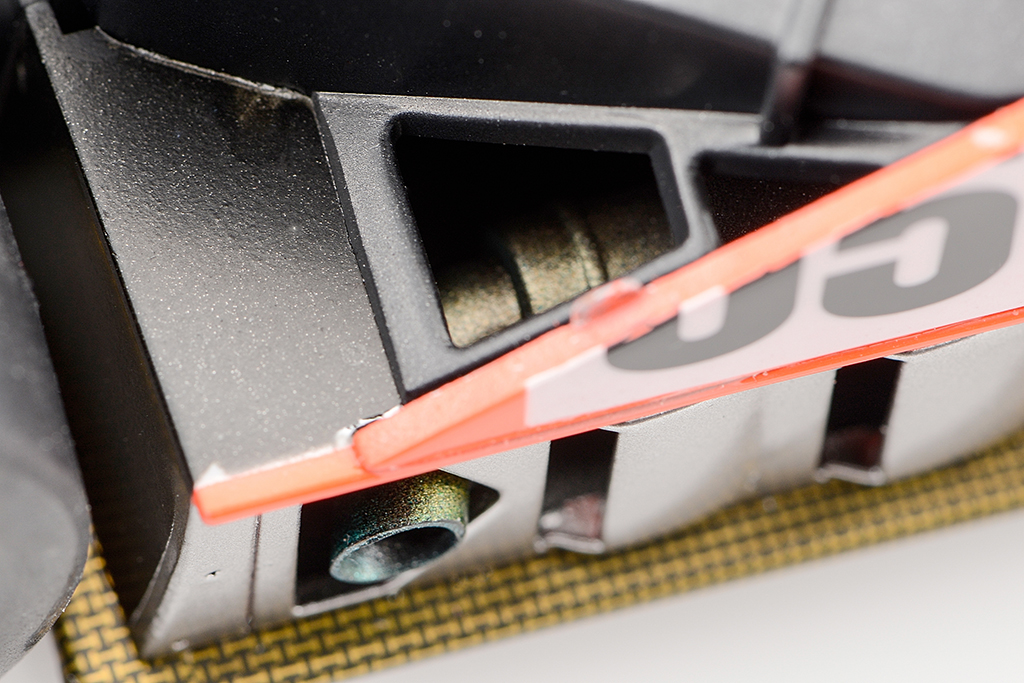

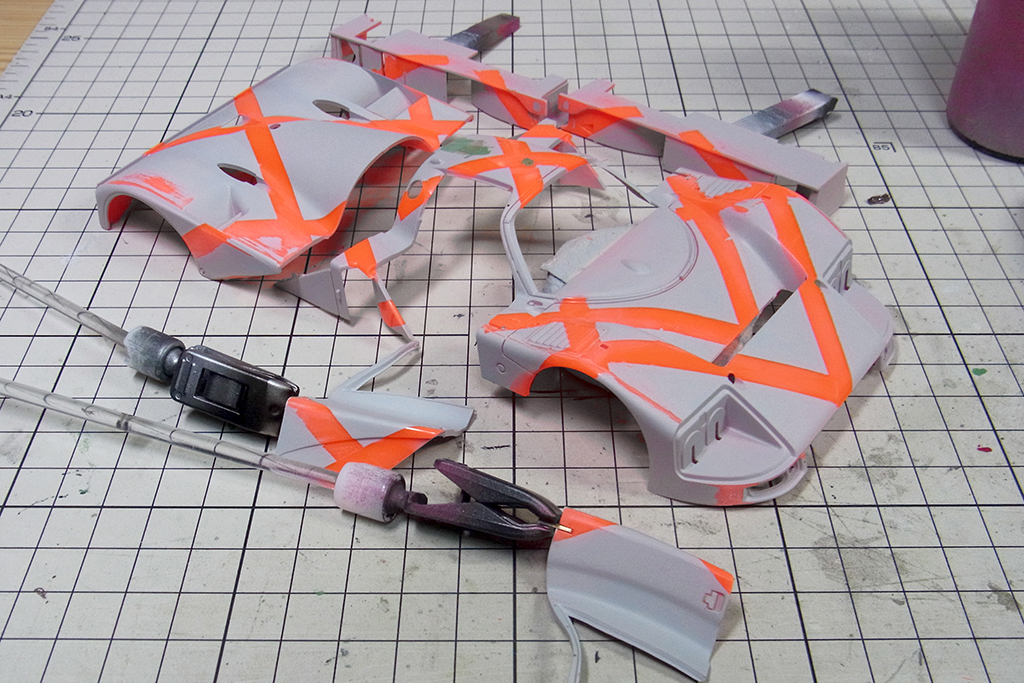

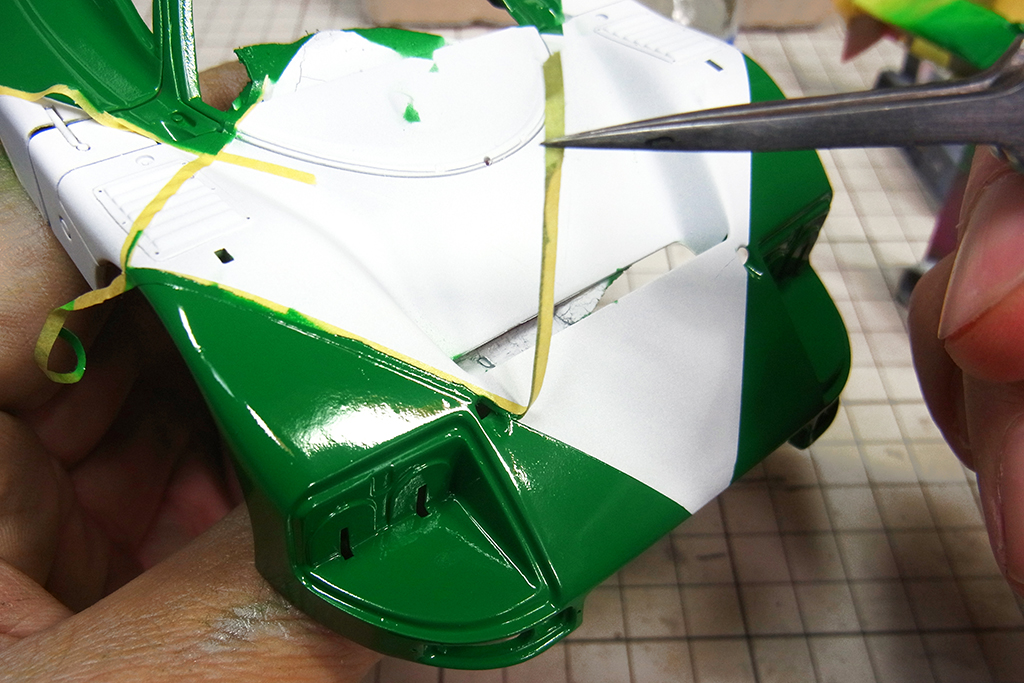

塗装はデカールを使わず、マスキングによる塗り分けとした。浸み上がりを考えてグリーン/蛍光オレンジ/ブラック/シルバーと順に塗り分けていったのだが、蛍光オレンジの次にシルバーを塗れば染み出しの防止策となり、マスキングの手順や塗り上がりの綺麗さの面でも良かったかもしれまない。ボディを大きくカットする工作を入れた場合、磨ぎ出し行程で破損が生じる恐れがあるので、磨きは程々にしておいた方が良いだろう。

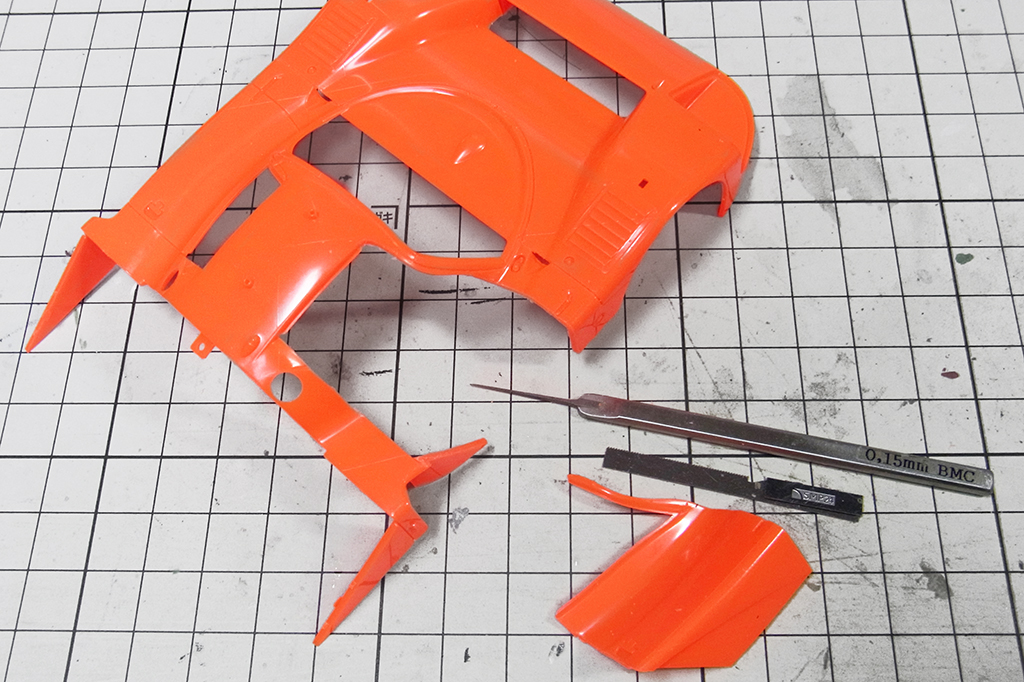

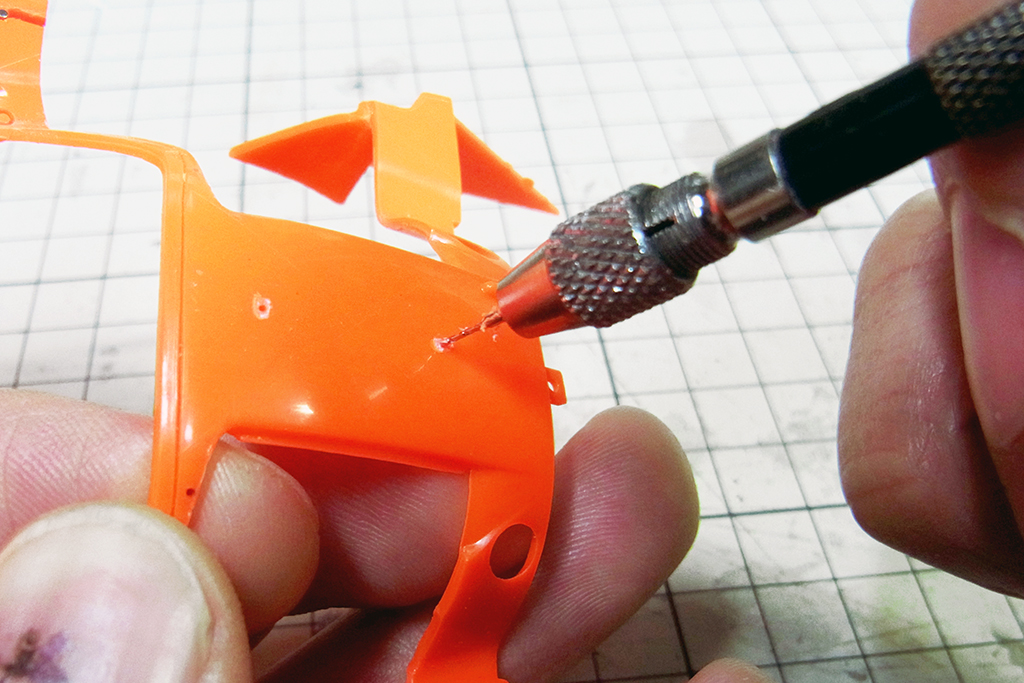

- ドアのオープン化のため、モールドに沿ってカットする。

- 業には、タガネを中心に場合によってはエッチングソーを使用。

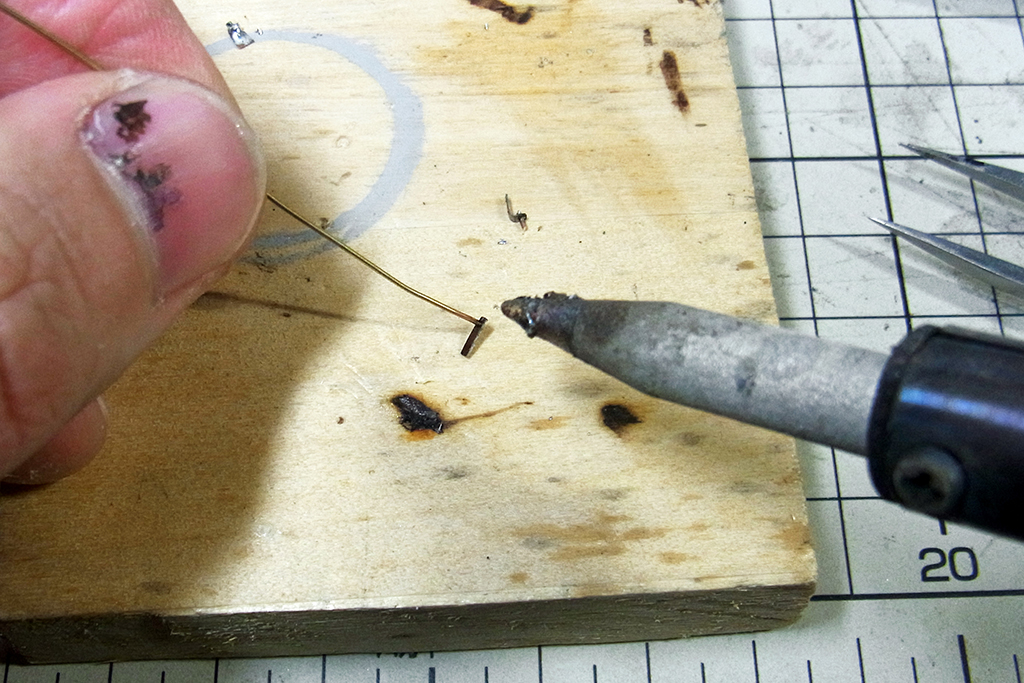

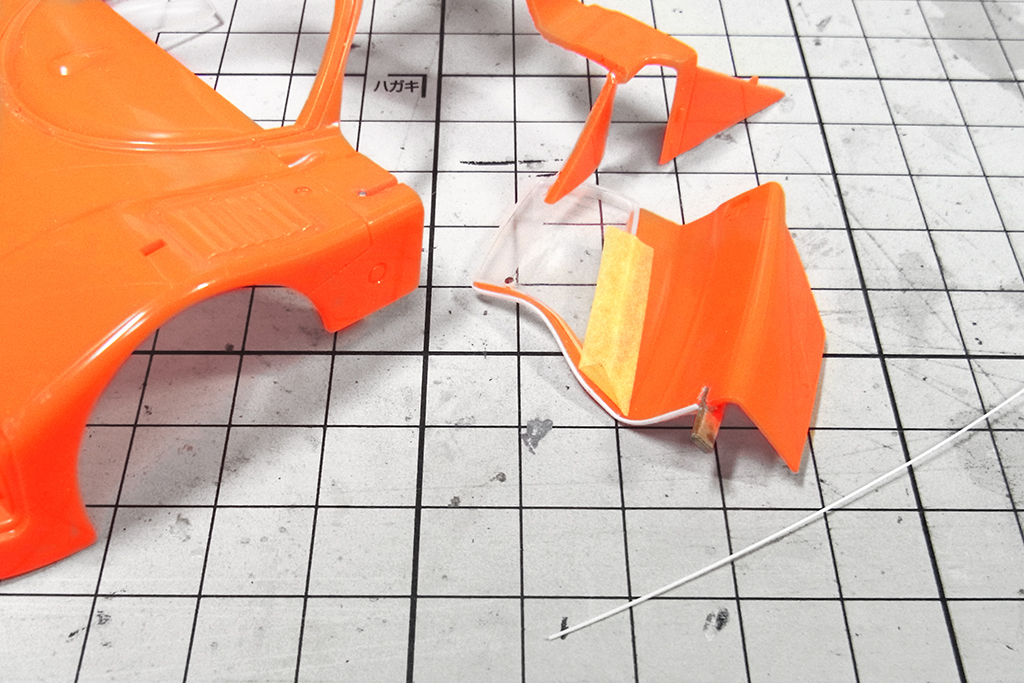

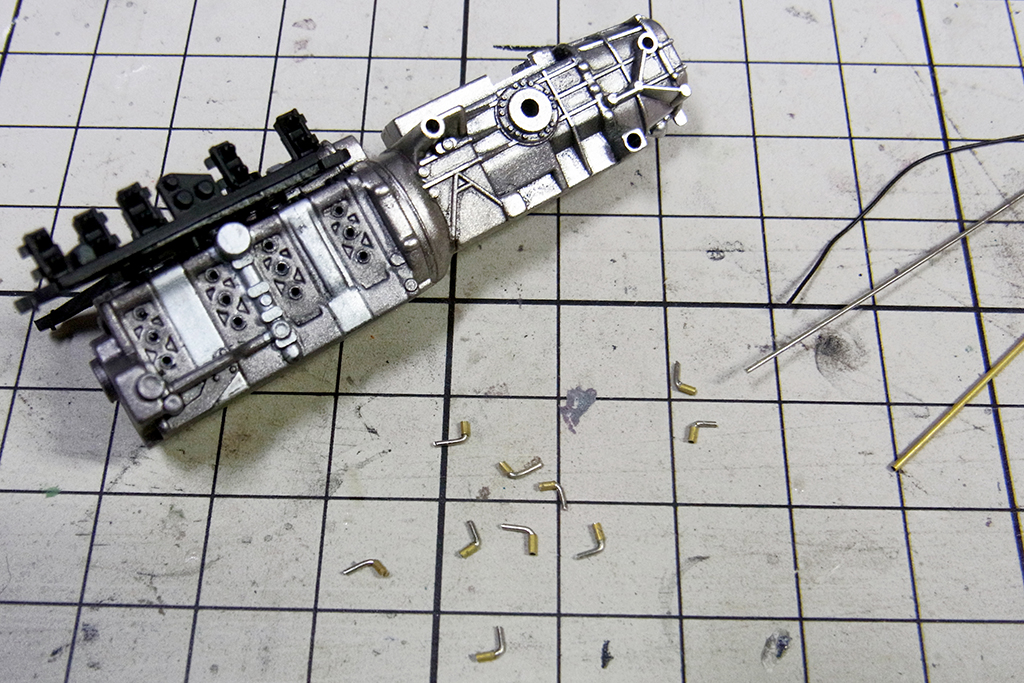

- マグネットセッターに金属線をハンダ付けして、取り替え用の上部ドアヒンジを制作。作業中のものはクローズ時用で、奥のL字に加工してあるものはオープン時に使用するもの。

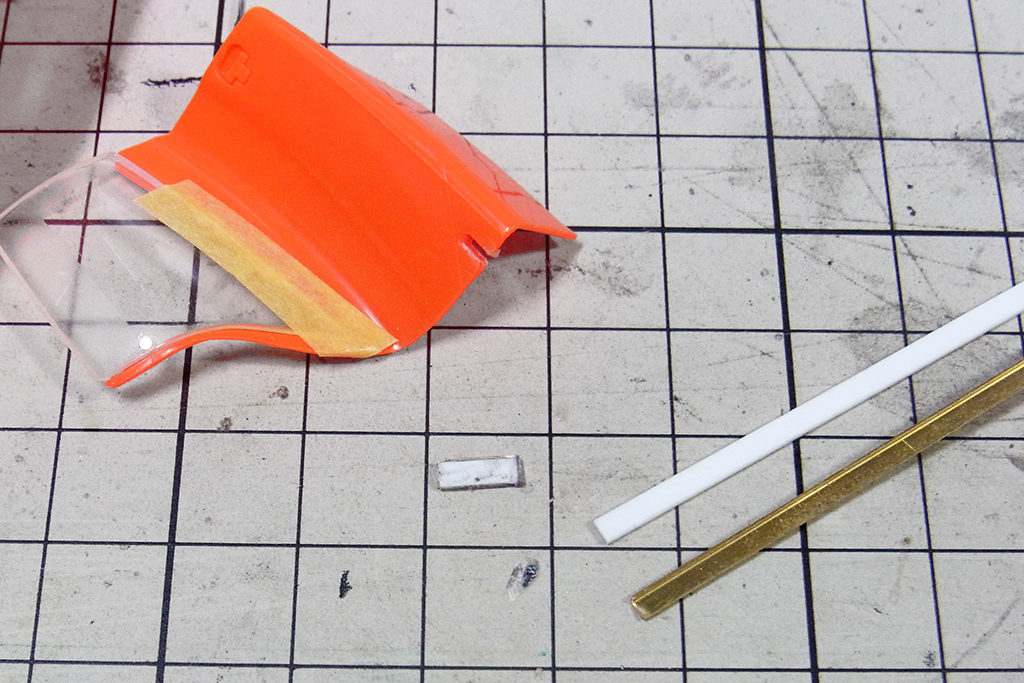

- モールドされたヒンジ部を切り欠き、プラ材で差し込み用ヒンジを自作。補強用にアングル真鍮板を併用した。

- その上部にはマグネットを仕込んでおく。

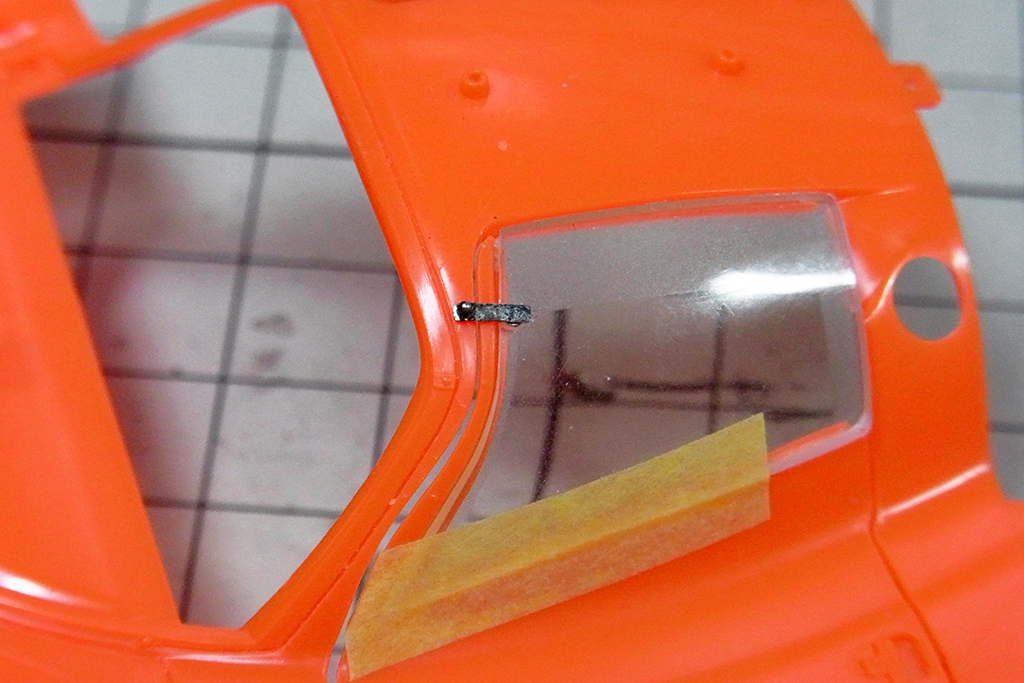

- ヒンジモールドの根元(ボディ側)にもマグネットを埋め込み。

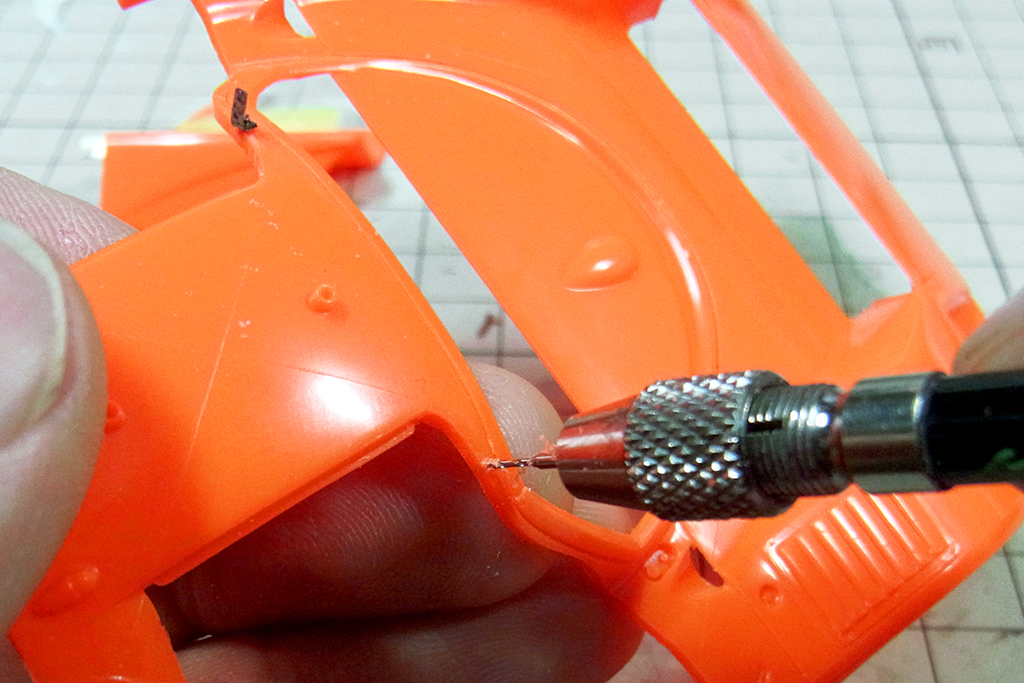

- 上側のヒンジを差し込むための孔を開ける。

- クローズ時には、加工したセッターを差し込みマグネットを覆うように合わせる。

- オープン時には、L字に加工したヒンジに交換

- 上下それぞれ埋め込んだマグネットに合わせてオープン状態に。安定したディスプレイが可能となった。

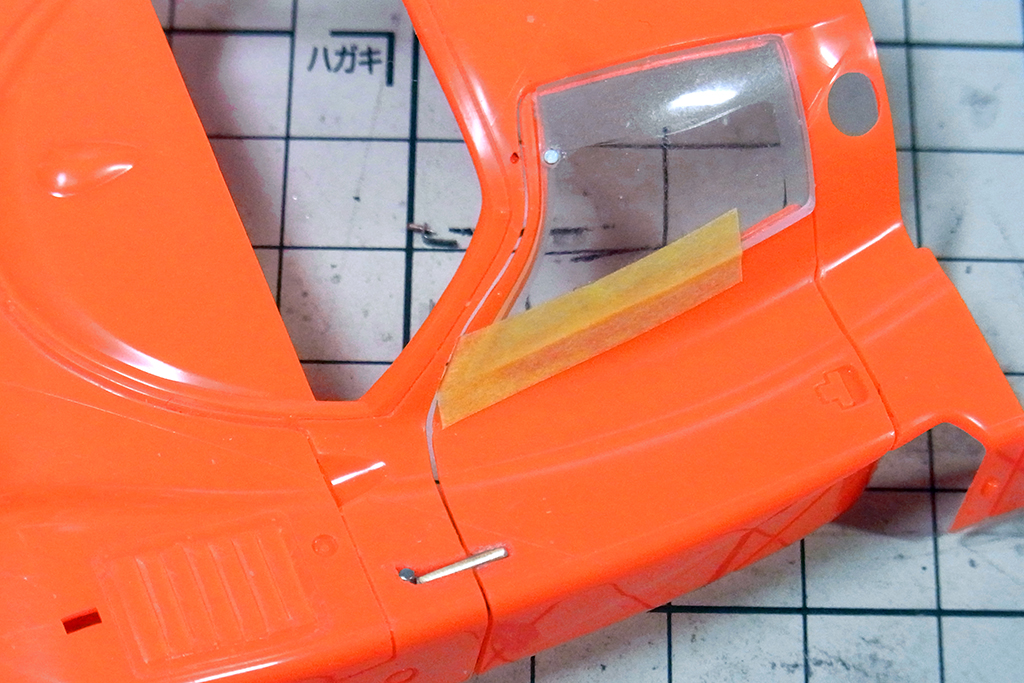

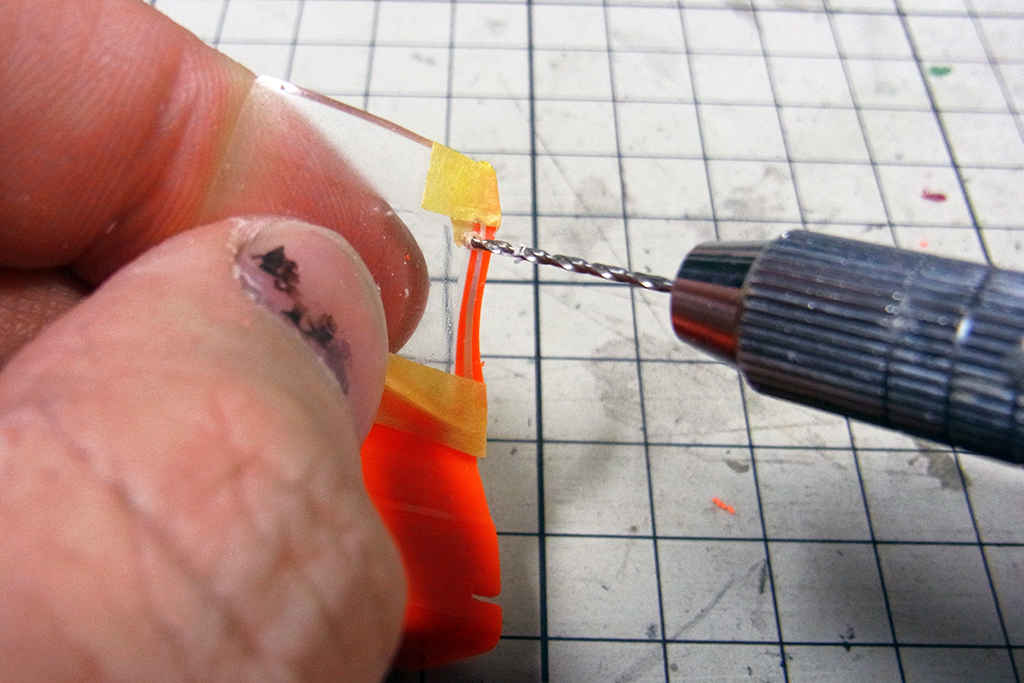

- ドア側、ウィンドウに孔を開けてマグネットを埋め込む。クリアパーツを破損しないよう、じっくり落ち着いて作業する。

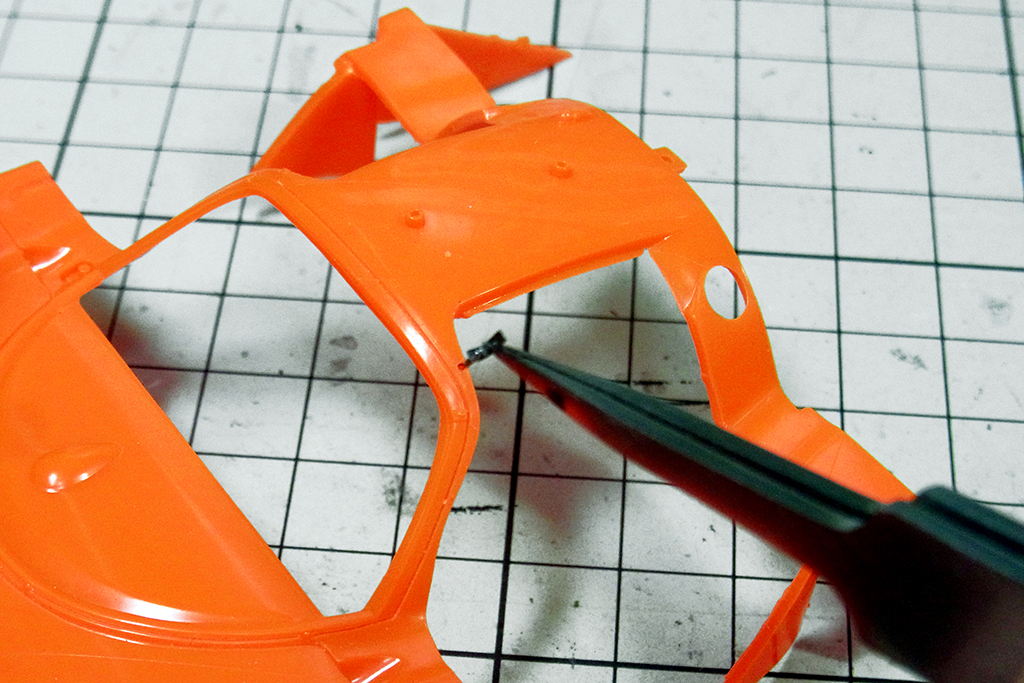

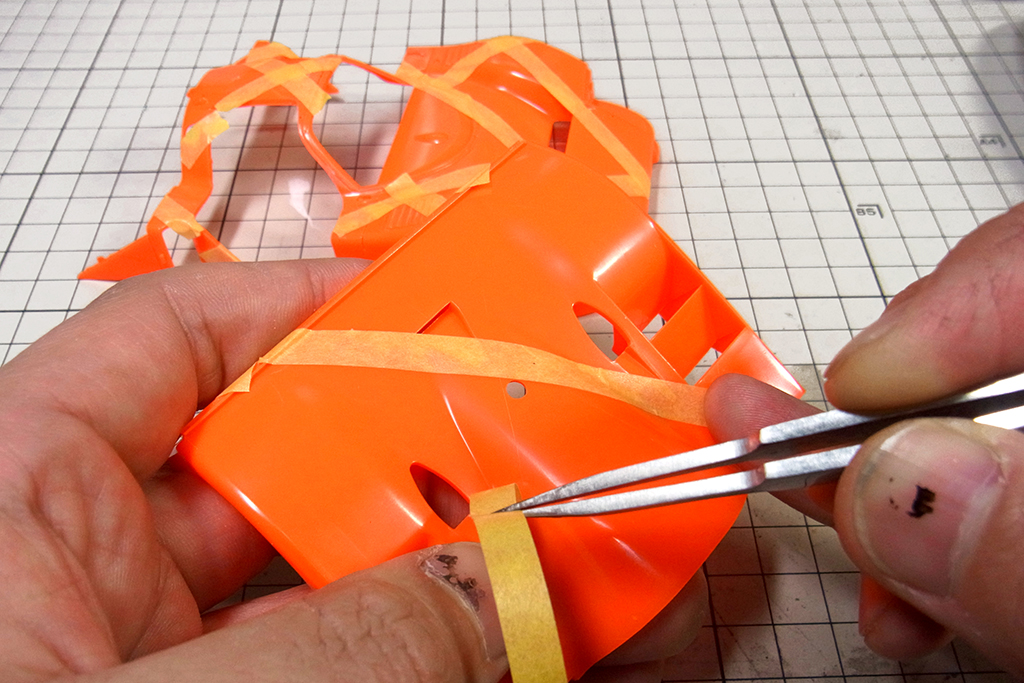

- マグネット加工の際は、真鍮製のピンセットを使うと、磁石のくっつきが少なく作業しやすい。

- ドア断面にプラ材を貼り、隙間を埋めてチリ合わせ。

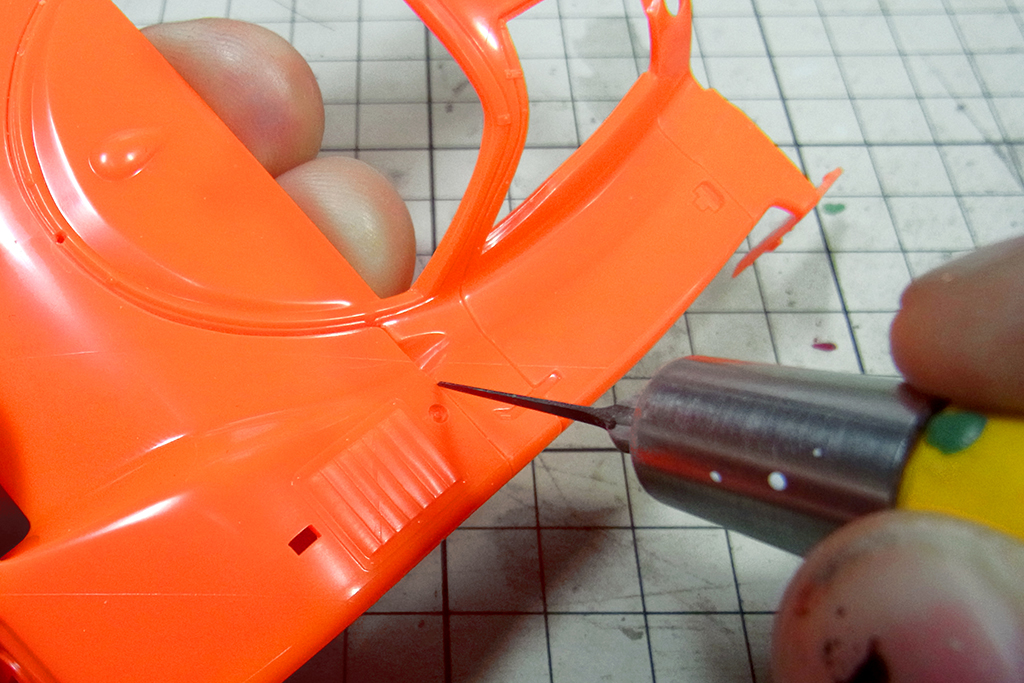

- 各部の凹モールドをタガネで彫り増ししておき、塗装やクリアーコートで埋まってしまうのを未然に防止する。

- 前輪上のスリットはタガネで彫り込み、抜けて見えるようにした。

- 金属パーツに置き換えるため、ルーフにモールドされたアンテナ基部をカットし、ドリルで差し込み孔を開口。

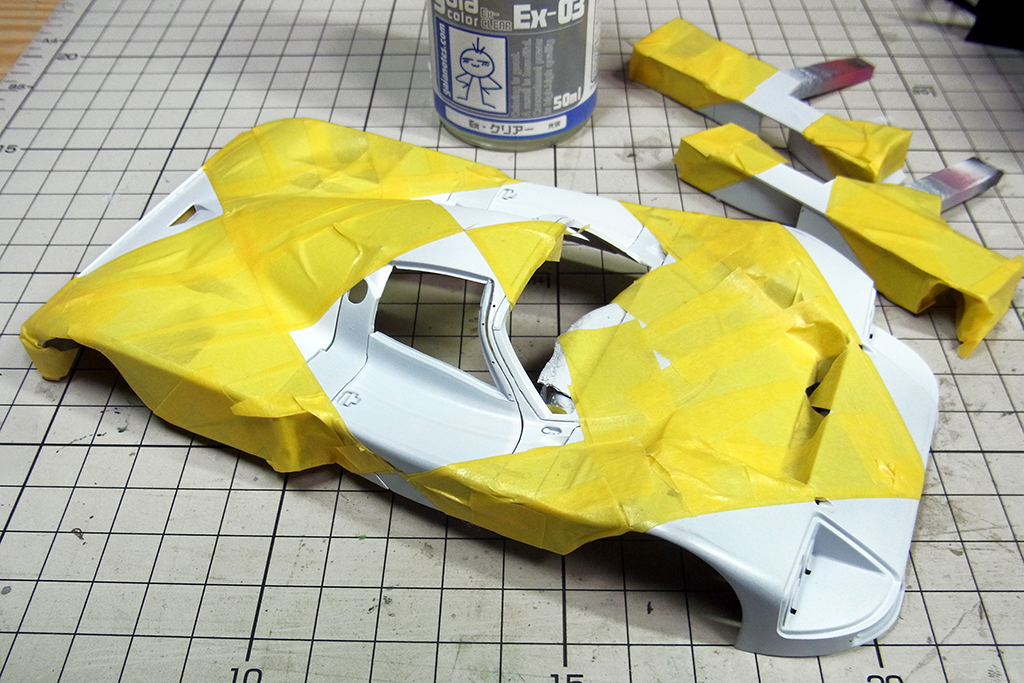

- 塗り分けのガイドに合わせてマスキングテープを貼っていく。

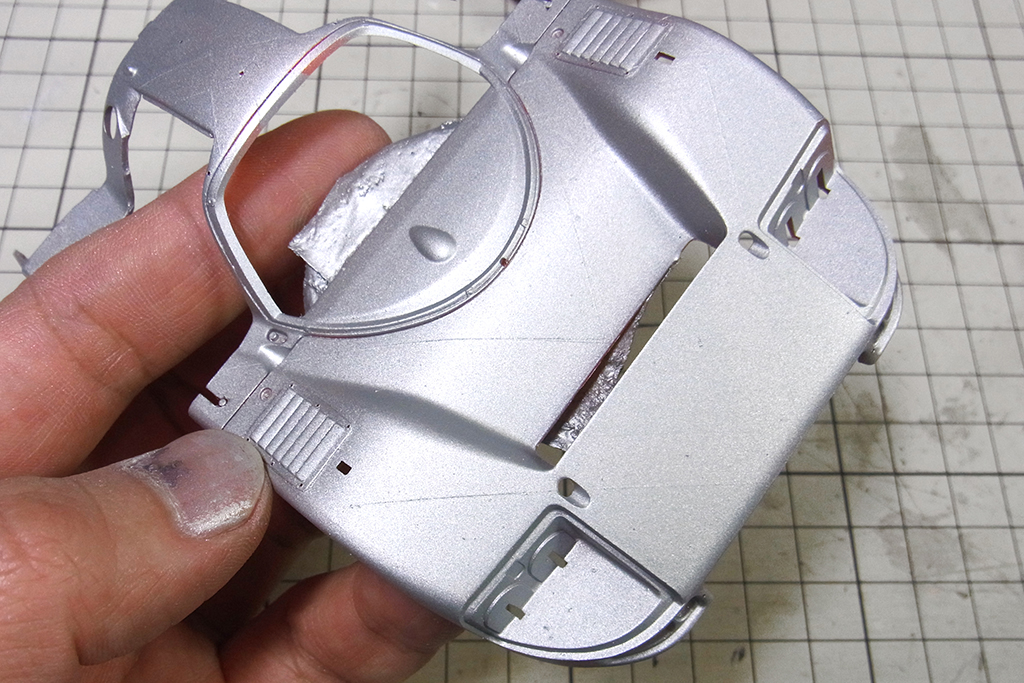

- サフ吹き後、マスキングテープを剥がせば、強調された塗り分けラインが現れる。

- 浸み上がりを考えて、銀サフを使用。これでも塗り分けラインが残ってくれている。

- 下地の白サフを塗った後、埋め込んだガイドラインに沿ってマスキング。

- まずはグリーンから吹く。塗装後、乾ききる前にマスキングを剥がしていく。

- 再度マスキングし、蛍光オレンジの塗装。

- デカールの貼り付け。モールドにあたる部分は軽くドライヤーで温めた後、フィニッシュマスターでゆっくり馴染ませる。

- デカール貼付け終了後充分に乾燥を待ち、クリアーコートへ進む。

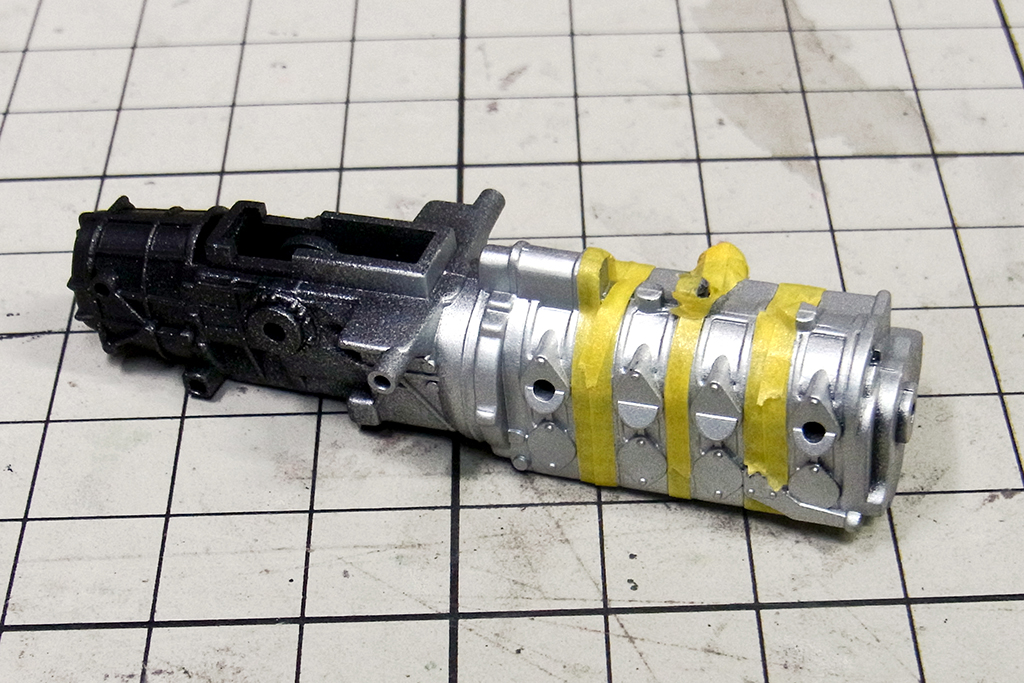

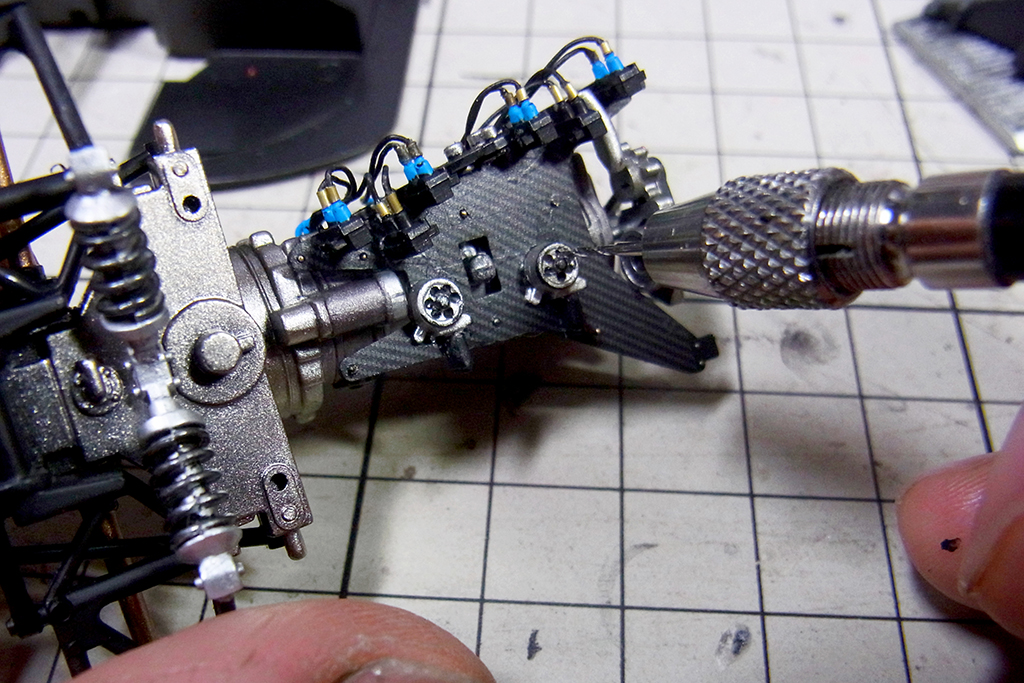

- エンジンは組み立ててからマスキングで塗り分ける。

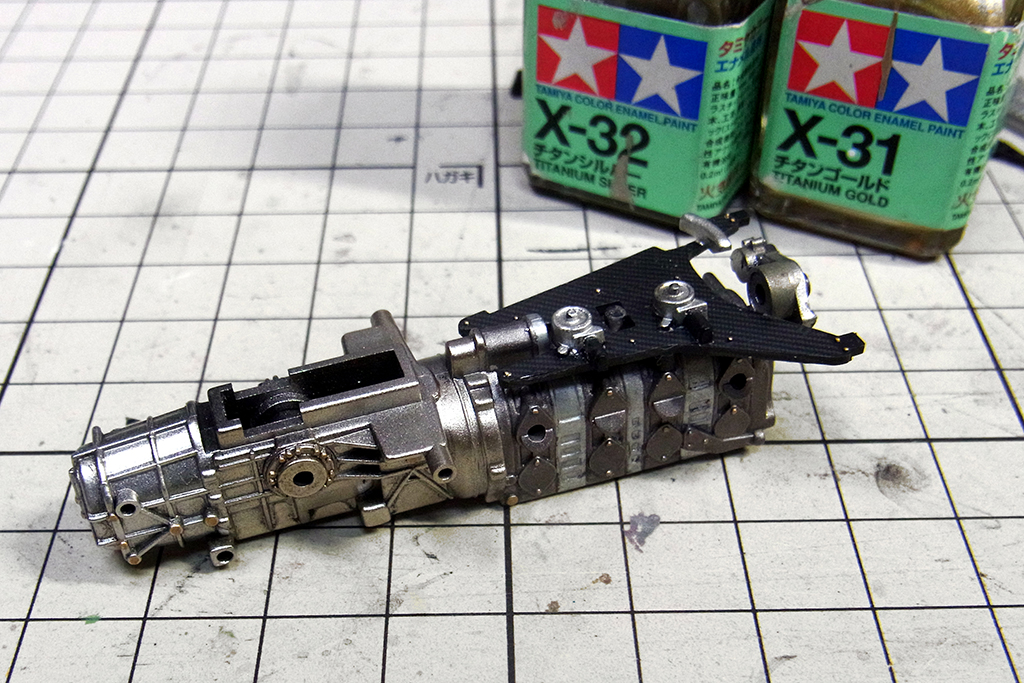

- 各パーツの塗装は部分部分で色調を変え、単調にならないように気をつける。全体にウェザリングカラーで軽くウォッシングを施し、馴染ませる。

- 金属線とパイプでプラクキャップを自作した。

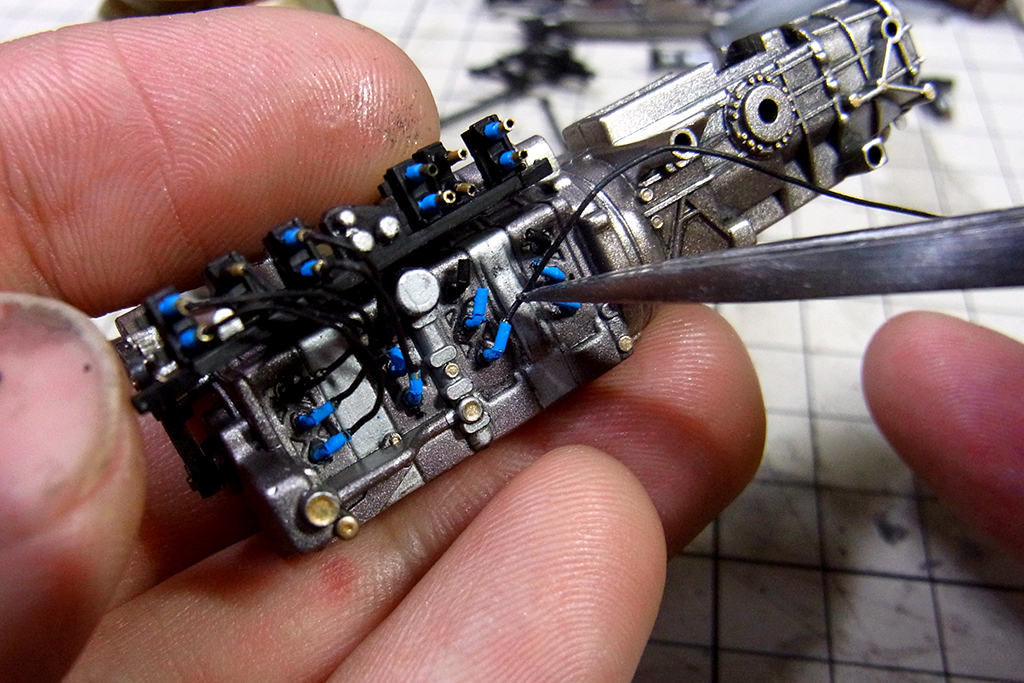

- キャップ部分を実車同様にブルーで塗装後、コードを繋いでいく。

- 上部のプーリー状のパーツに、ドリルでモールドを追加。

- 各パーツにパイピングを施し、組み込んでいく。