威厳に満ちた最高級乗用車

日産プレジデントは1965年に登場した。「V8エンジンを搭載した初の国産車」という地位こそトヨタのクラウンエイトに譲るものの、派生モデルではない3ナンバー高級車としては、日本で初めての存在である。開発にあたってはアメリカ製セダン(真偽は定かでないがビュイックと言われている)を大いに参考にしたとされ、ボディデザインからエンジンやシャシーまで、アメリカ車的な性格を強く持つものであった。この初代プレジデントは1973年にフルチェンジ(実態はビッグマイナーチェンジ)を行い、2代目へと進化した。

【画像71点】見事に作り上げられたH252プレジデントの全貌はコチラ!

初代・150型系に比べて、2代目・250型系はより押し出しの強いデザインへと変更されたが、実際にリアオーバーハングが延長されてボディは大きくなっている。同時に排気量も4Lから4.4Lへと拡大されて、あらゆる意味で日本最大の高級車となった。その後、排ガス規制対策を受けて型式名は252となり、1982年にはヘッドライトを角型へと変更。1973年のフルチェンジ時点では、フロントマスクは同時期のオールズモビルを思わせるものであり、時流に則ったデザイン変更と言えたが、1980年代ともなると、もはやそうしたトレンドへの迎合はマイチェン程度では不可能であり、この頃から異様なほどの“古めかしさ”を身につけていったのである。

しかしこれが高級車としては逆に大事なところで、そうした古めかしい姿のまま最上位に君臨し続けることが、ある種の威厳を身に纏わせることにもなるのである。この姿のまま252型プレジデントは1990年まで販売されたが、そうした厳つさに魅了された人も少なくないだろう。

シガレットケースをベースにスケールを縮小!

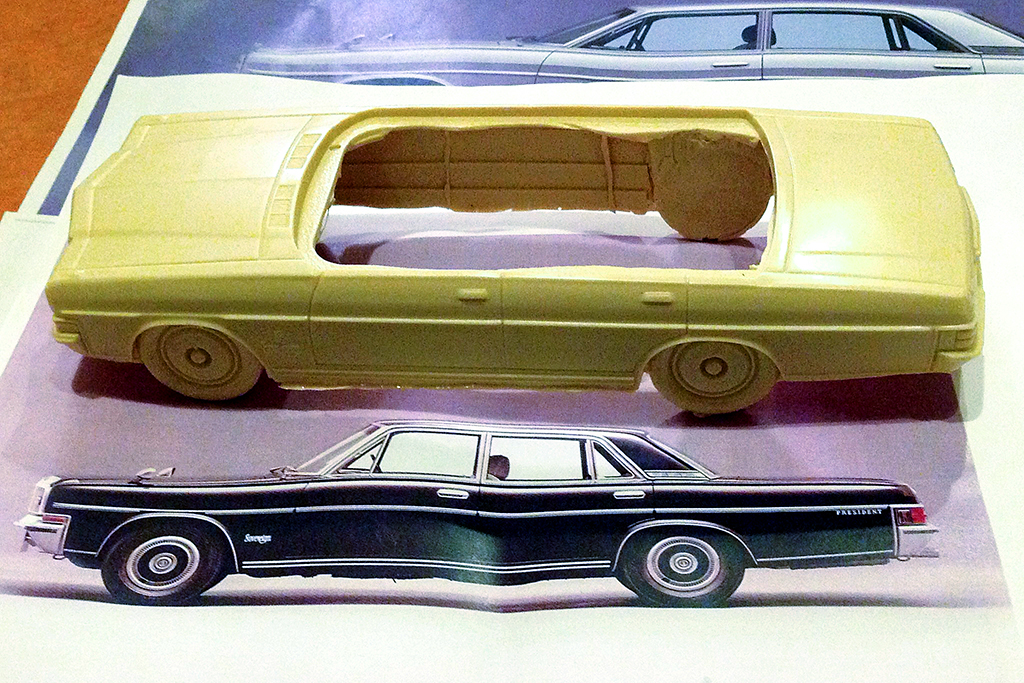

アメリカ車を思わせるボディスタイルから、ローライダーなどカスタム方面でも人気を博した250系プレジデントだが、そのプラモ化は皆無である。初代・150型にはかろうじて三共の1/24スケール・キット(実質は約1/25)が存在するが、これは実車が新車当時のもので、今や非常なお宝キットだ。ここでお見せしている作例は、そんな252型プレジデントを1/24スケールで再現したものである。これは実車のノベルティであったシガレットケースを複製して、スケールを1/22から1/24へとダウンさせることにより制作したものだ。

もちろんボディの複製だけで模型ができる訳はなく、窓枠などボディの細部はもちろん内装なども自作してスケールモデルとして成立させている。これをご覧頂いている皆さんには、「真似してプレジデントを作ってみてくださいね!」と言えるものではないのだが、そうしたディテールの自作法などは、全く違う車種のプラモデルに何か改造を施す際など、工法的な意味で参考にして頂くことができるだろう。そういう意味で、工程写真のキャプションもじっくりお読み頂きたい。

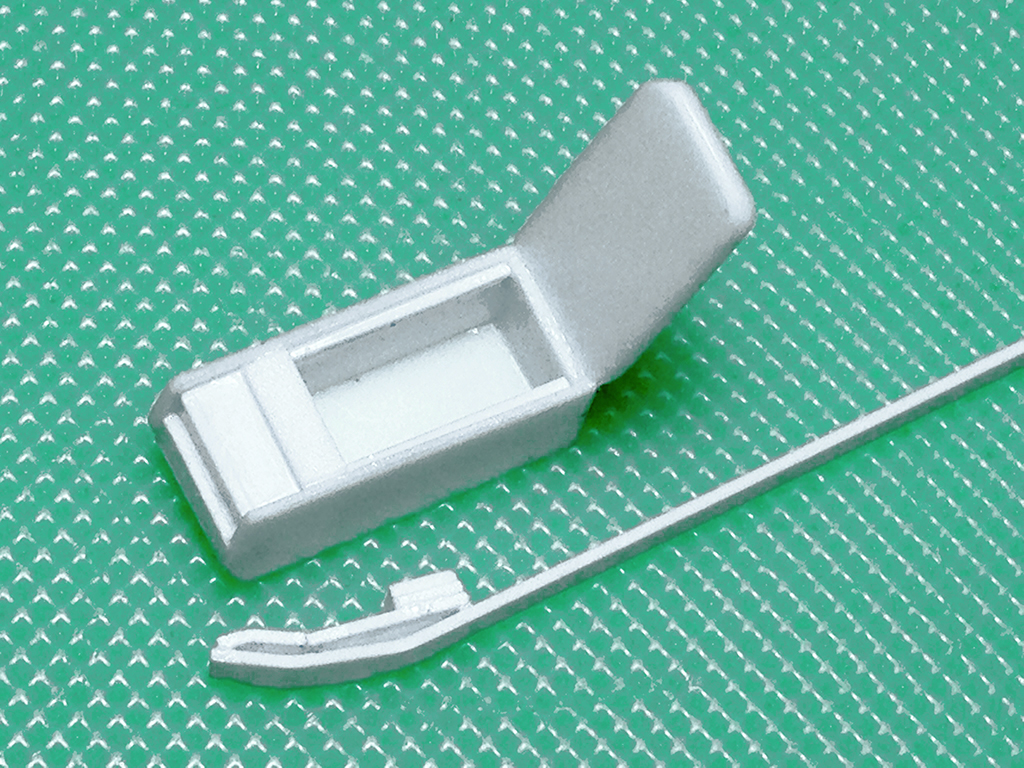

- H252プレジデントのアンチモニー製シガレットケースを入手。

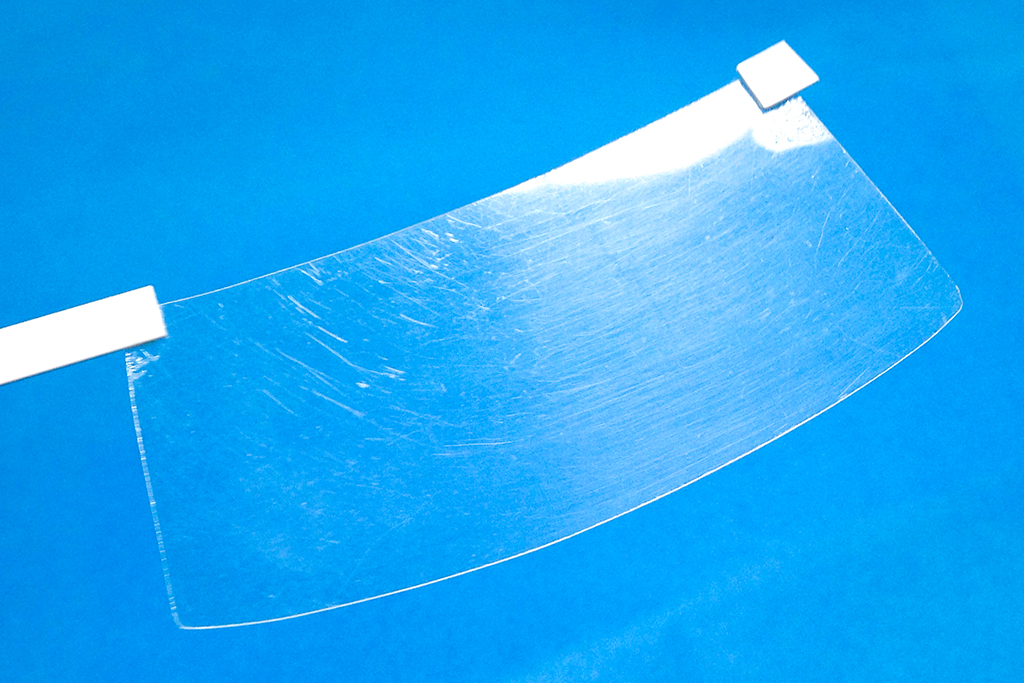

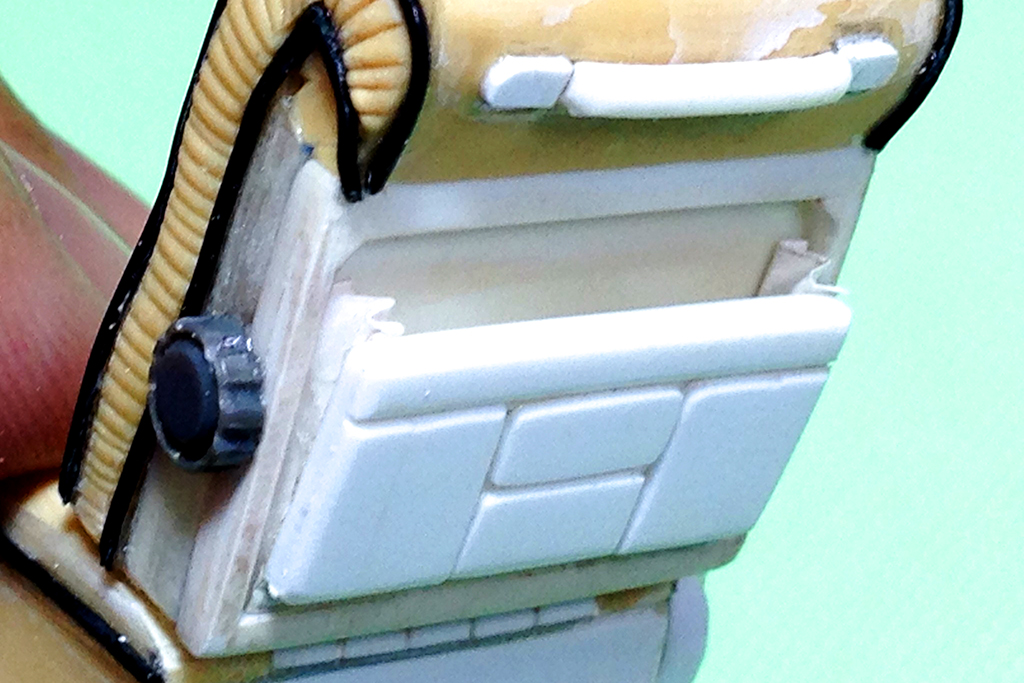

- これを型取りし、レジンで複製した。スケール換算すると1/22程度で若干大きいものの、ドア断面のボリューム感などはイイ感じ。

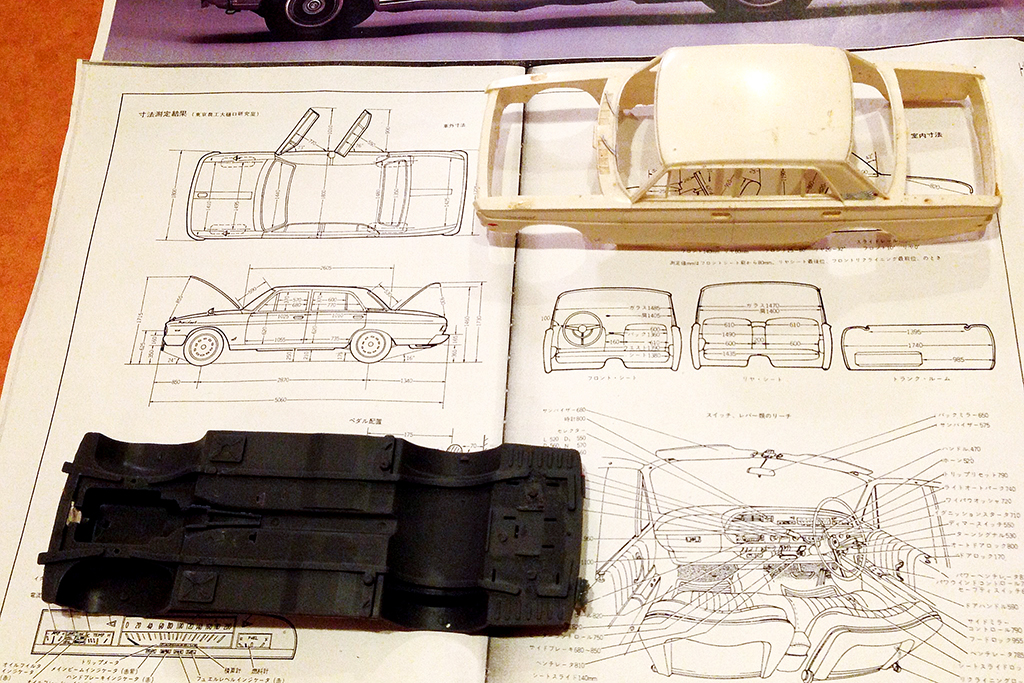

- シャシーは、実車に忠実な出来栄えの三共のパーツ(のレジン複製品)をストレッチして使うこととする。

- これが三共製150プレジデント。スケールはほぼ1/25。

- とりあえず単純に縦横を切り縮めて1/24サイズに修正し、再度複製。これを第1の仮ボディとする。

- 右から、シガレットケースそのままの複製品(1/22程度)、切り詰めてもう一度複製した仮ボディ(1/24)、三共の150プレジデント(1/25程度)。

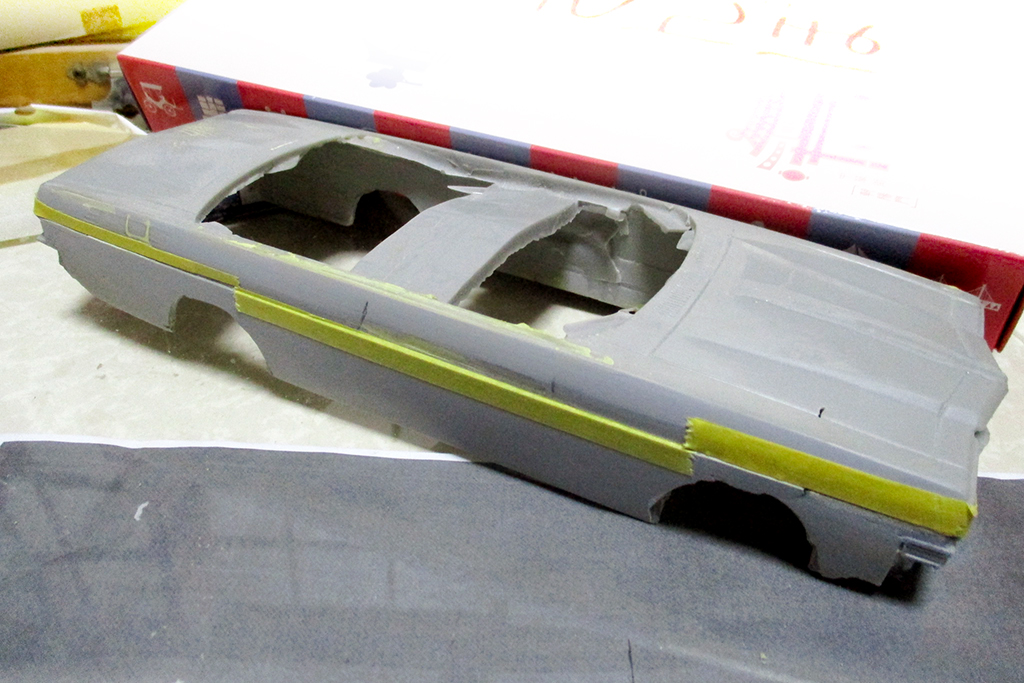

- シガーケースは、金メッキに幻惑されて綺麗に見えるが、表面は結構凸凹している。サフェーサーとマスキングテープを活用して面出ししていく。

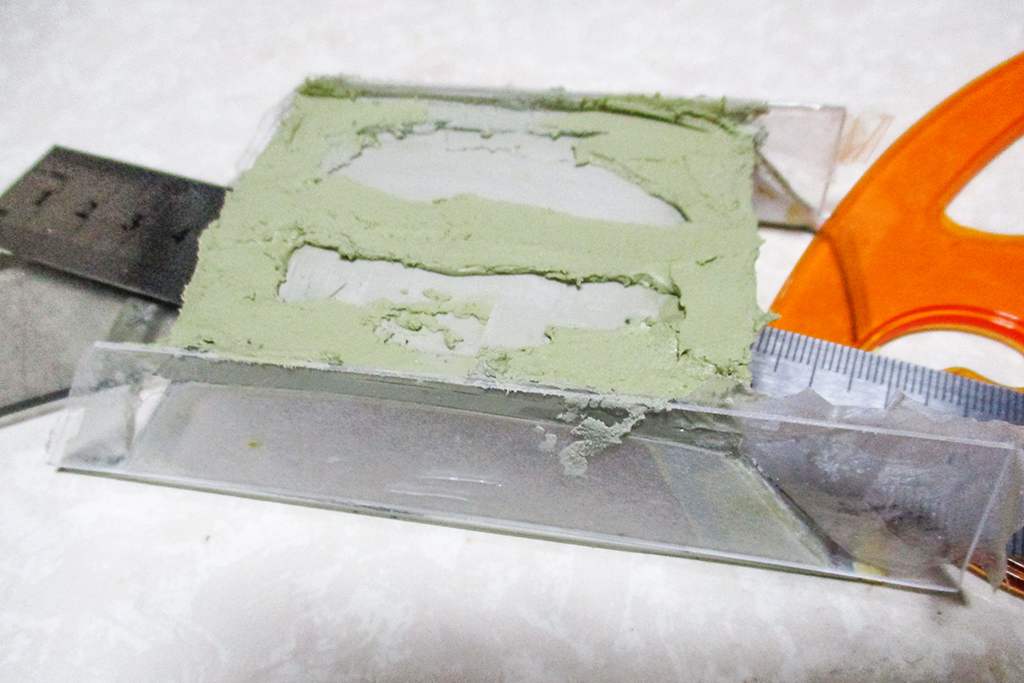

- キャビンはプラ板で新たに箱組みしたものをベースとする。ポリパテで肉付けし、トースカンを用いて左右のバランスと高さをチェック。

- ポリパテをクレイに見立てて、基準面から作製する。半硬化の段階で、アートナイフ等を使って大まかに余剰部分を削り落とす。完全硬化してから180~320番のサンドペーパーで面を整えた。

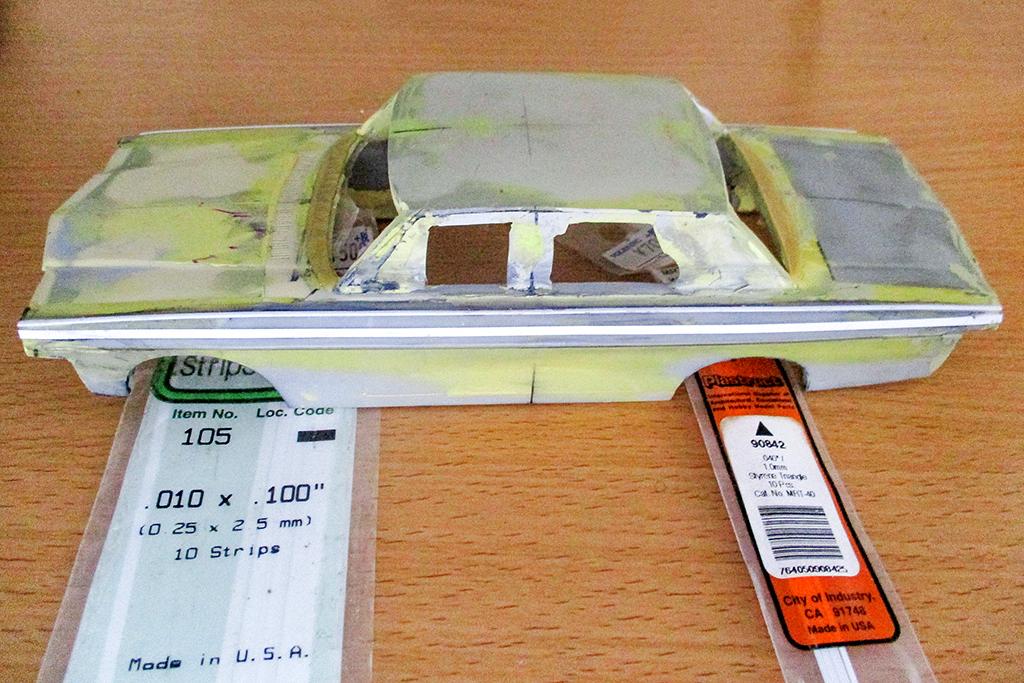

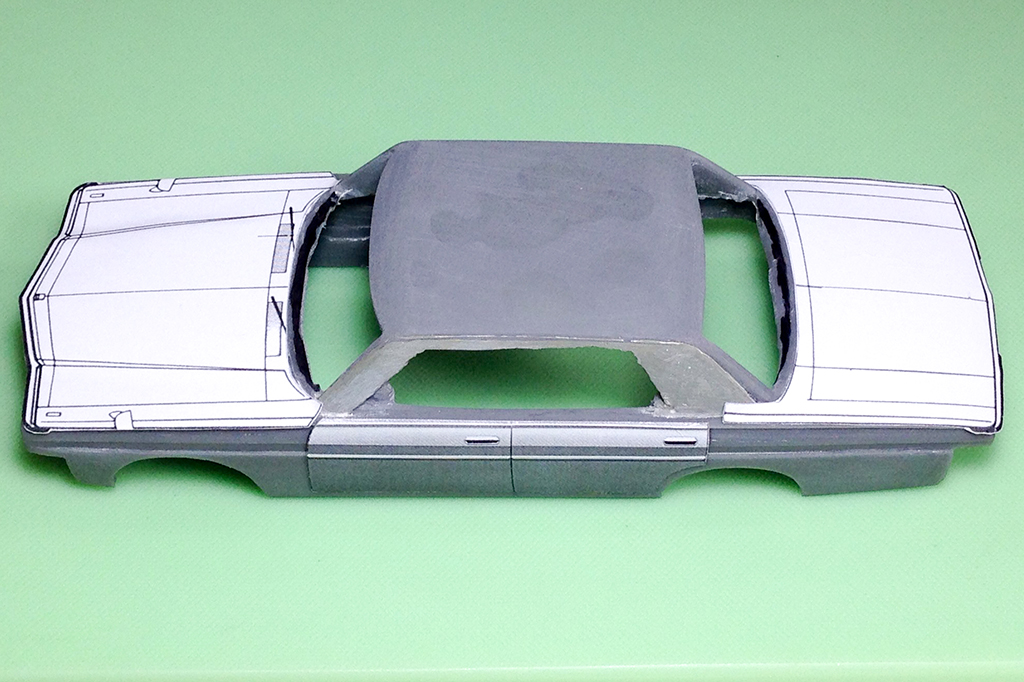

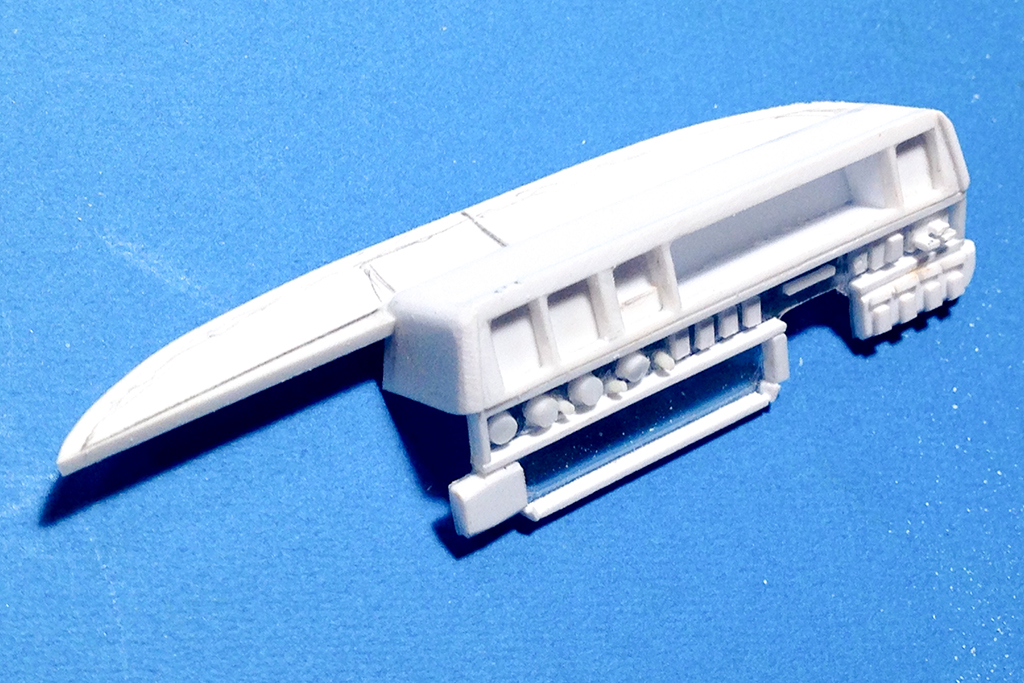

- 各部の形状を整えておおむね出来上がったボディ。エバーグリーン材を貼り、ボディサイドのエッジを際立たせる。

- これをもう一度複製、2nd仮ボディとする。

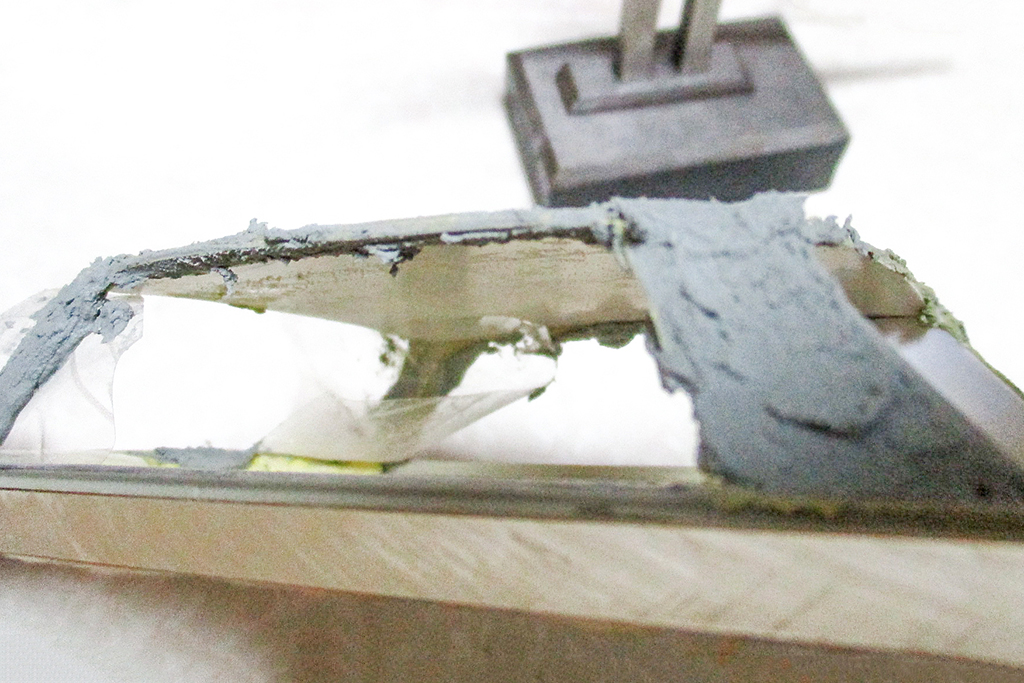

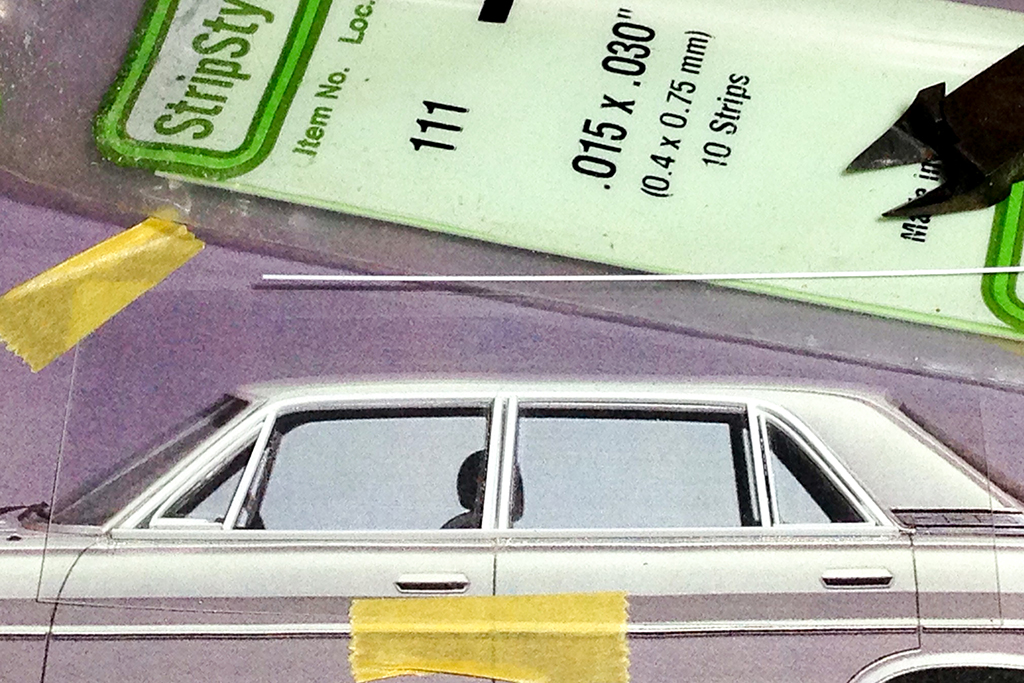

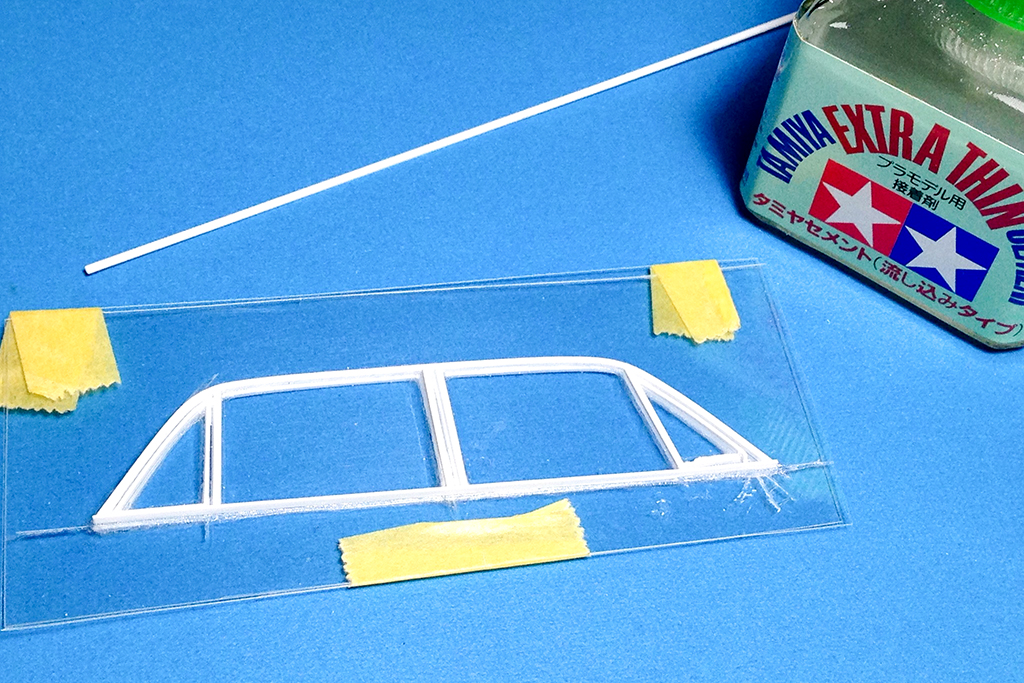

- サイド窓枠の制作。1/24スケールに拡大した実車写真の上に透明プラ板を仮留めし、この上にエバーグリーンのプラ材を貼りつけていく。

- 出来上がったら写真から剥がし、透明プラ板を裏側に重ねて、右側もプラ材を貼って作っていく。

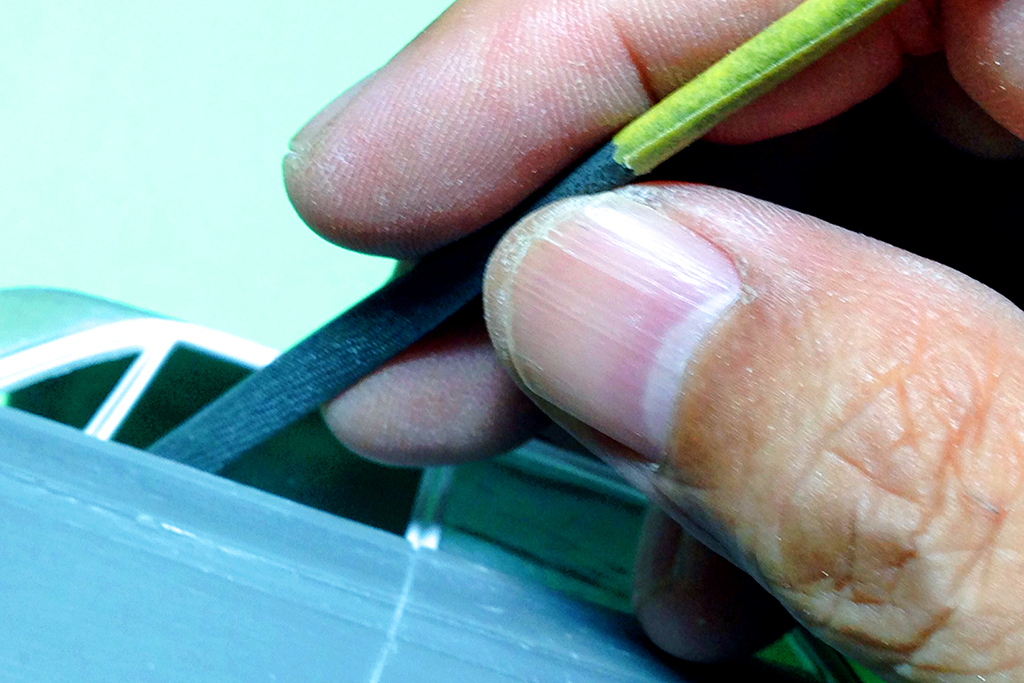

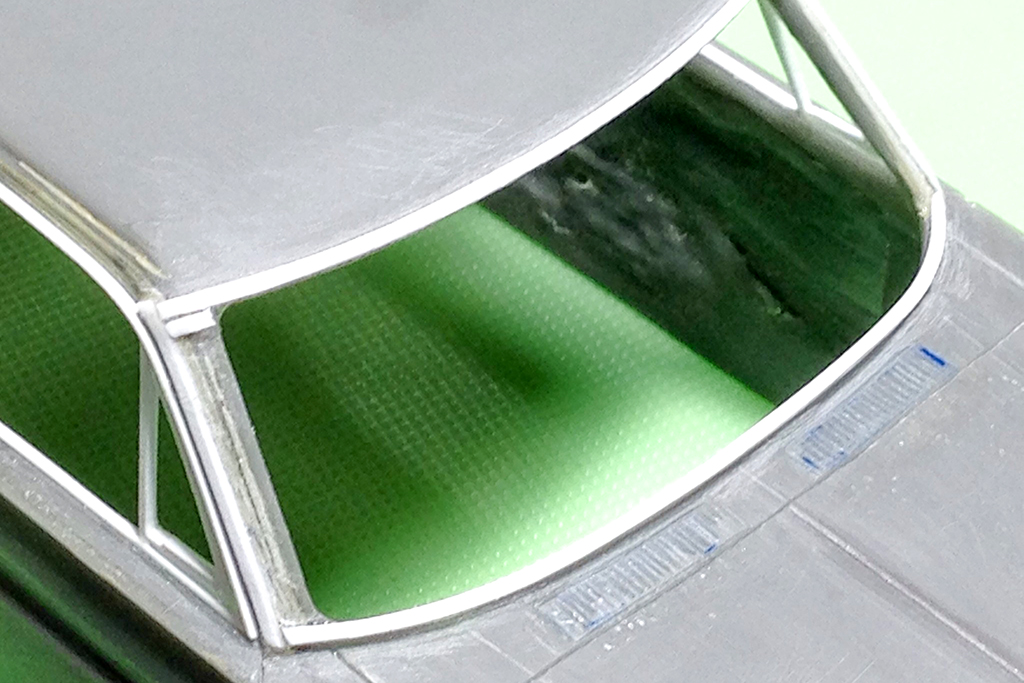

- できた窓枠を、表と裏の両面から瞬着+アルテコスプレーでボディに完全に固着させる。整形後、ベースに使用した0.2mm透明プラ板をくり抜く。

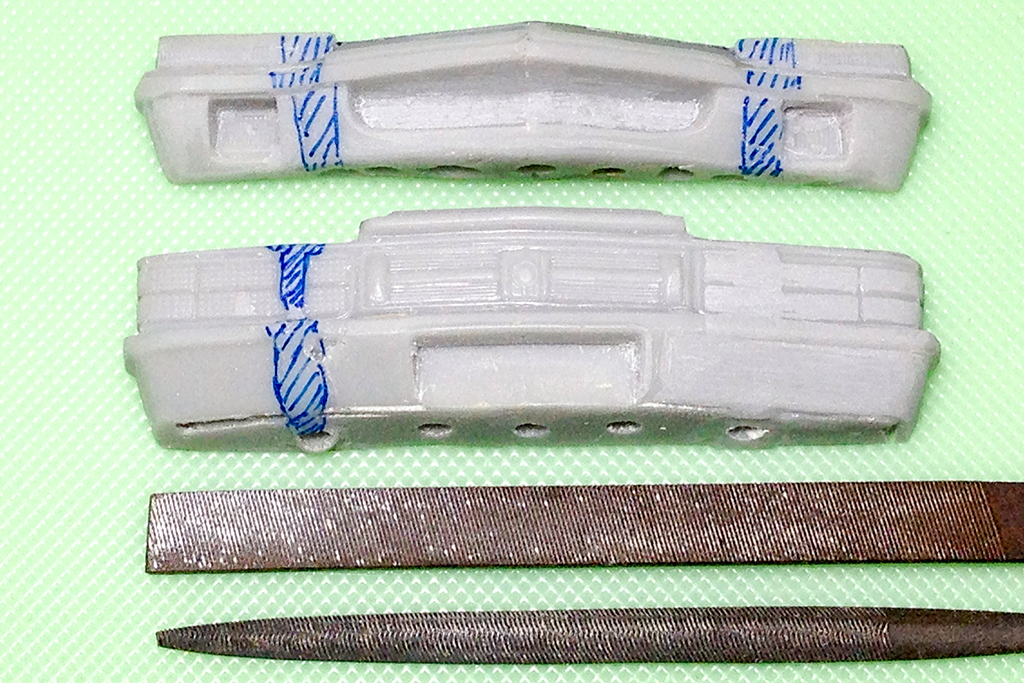

- ハセガワ・トライツールの精密ヤスリで仕上げた。

- フロントにも窓枠を追加。

- リアウィンドウの枠は、窪んだプレス内に収まる形状なので、ラインをただボディに貼る訳にはいかない。まず透明プラ板を窓の形に切り出し、隅にボディへの接着しろをプラ板で接着。

- プラ帯で四辺を囲み窓枠を作り、ボディに接着。サイド同様に、これも透明プラ板をくり抜けば出来上がり。

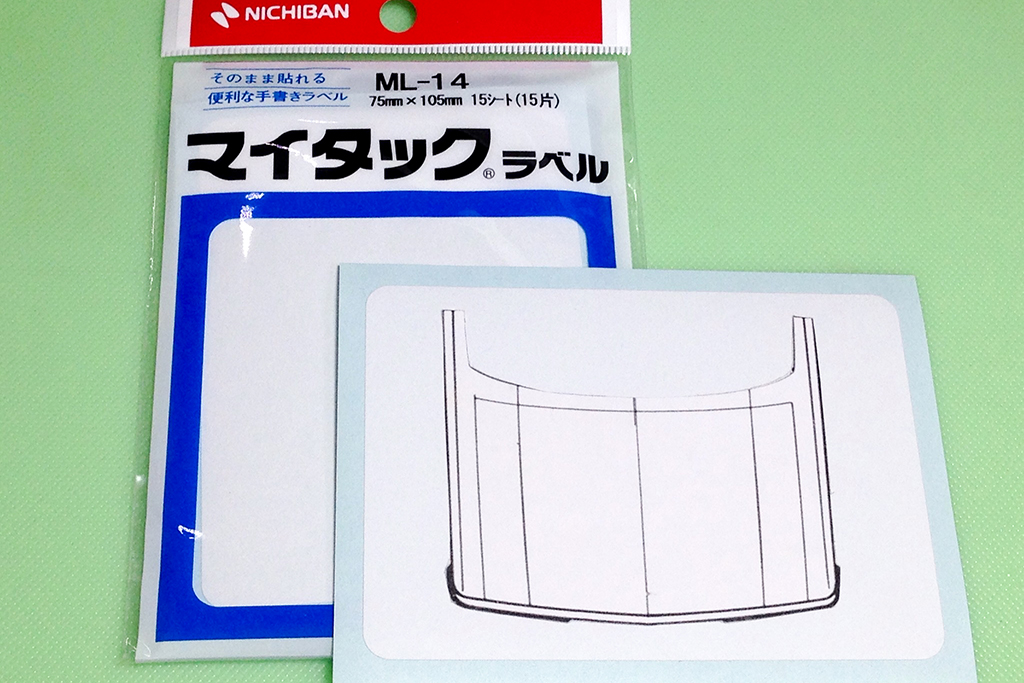

- 実車図面の上面図を1/24スケールに合わせて、前後フード部分を切り出す。これをタックシールを利用してボディに貼りつける。

- 筋彫りのため、ドア部分も同様に。

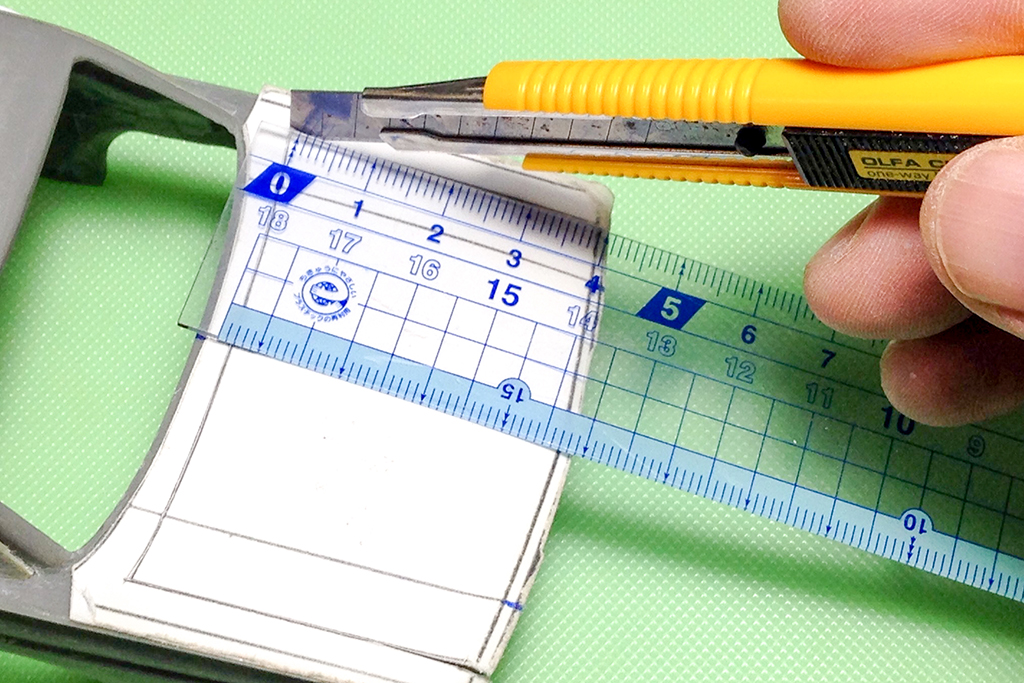

- カッターでフード部分を切り取ると、同時に軽くスジ彫りもできる。BMCタガネでラインをつけて、ラインチゼルで彫り込む。

- 取って置いたトランク型紙を、中央の盛り上がり状のプレス部でカット。再度ボディに貼り、両端をやり過ぎない程度に削って一段落としていく。

- さらに中央でカット・整形し、真ん中の峰を作る。

- ボンネットも同様に作業。中央に筋彫りを入れ、そこにフレキシブルワイヤーを接着、瞬着と硬化剤でその脇を固めて成形し、ボンネット中央の強い峰状のプレスを再現した。

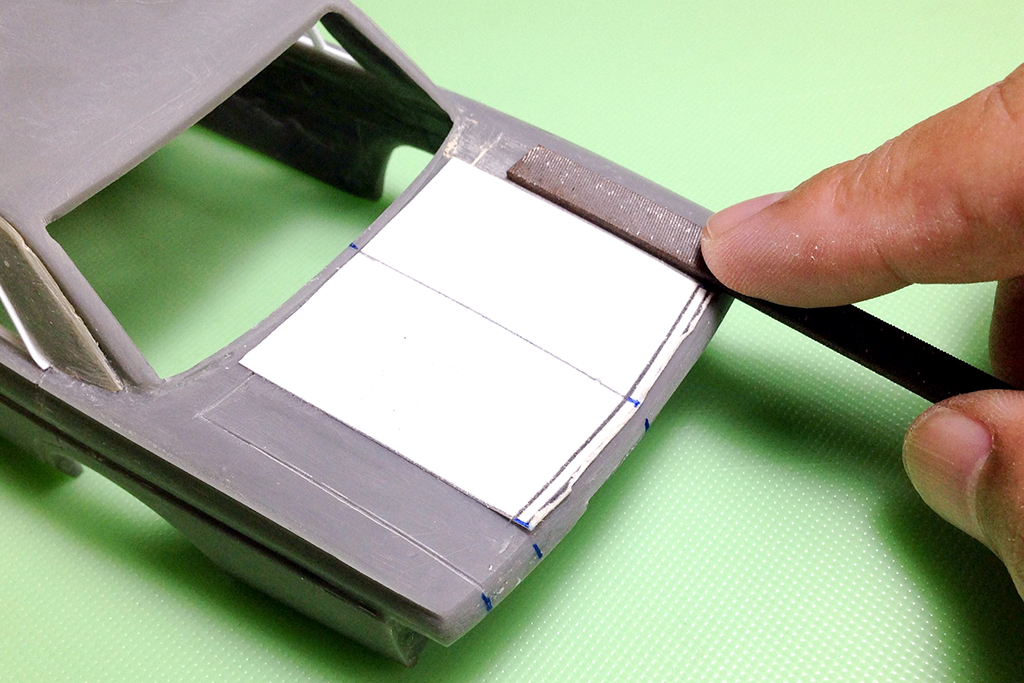

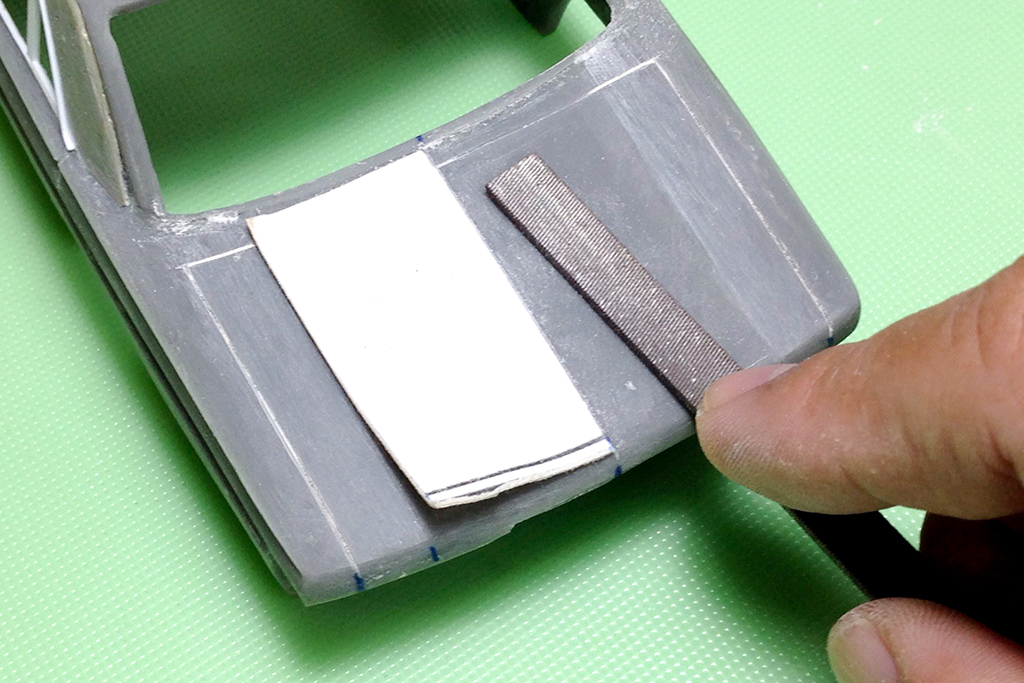

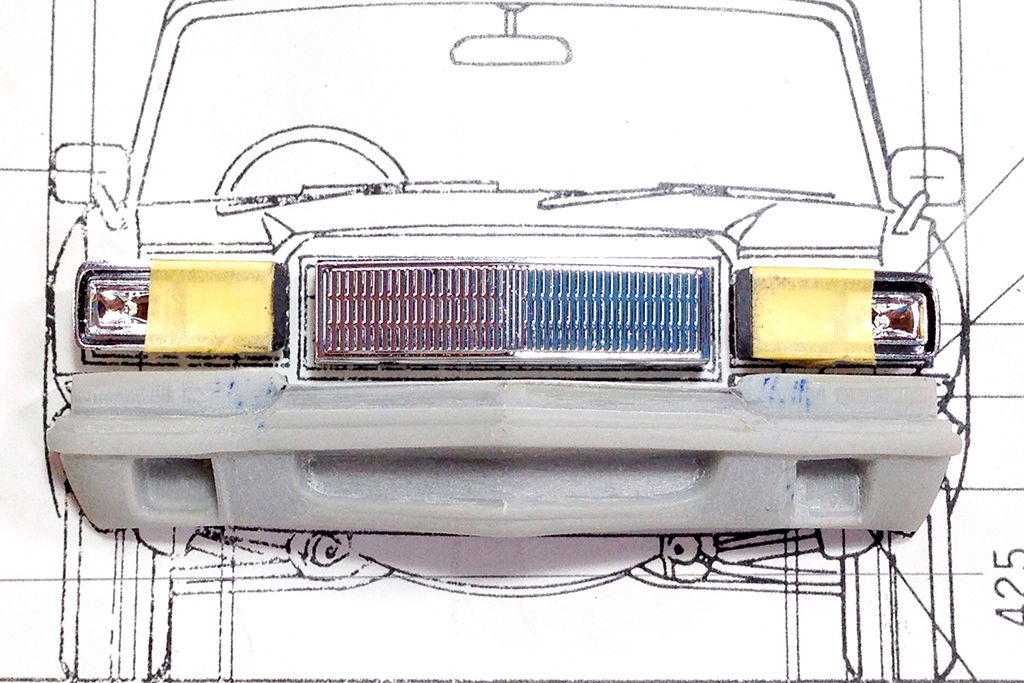

- フロントバンパー、テールレンズとガーニッシュ/リアバンパーはシガレットケースから複製したもの。どちらも青色で示した箇所(リアは右側も、フロントは中央も)で幅詰めしてあるので、ヤスリで整える。

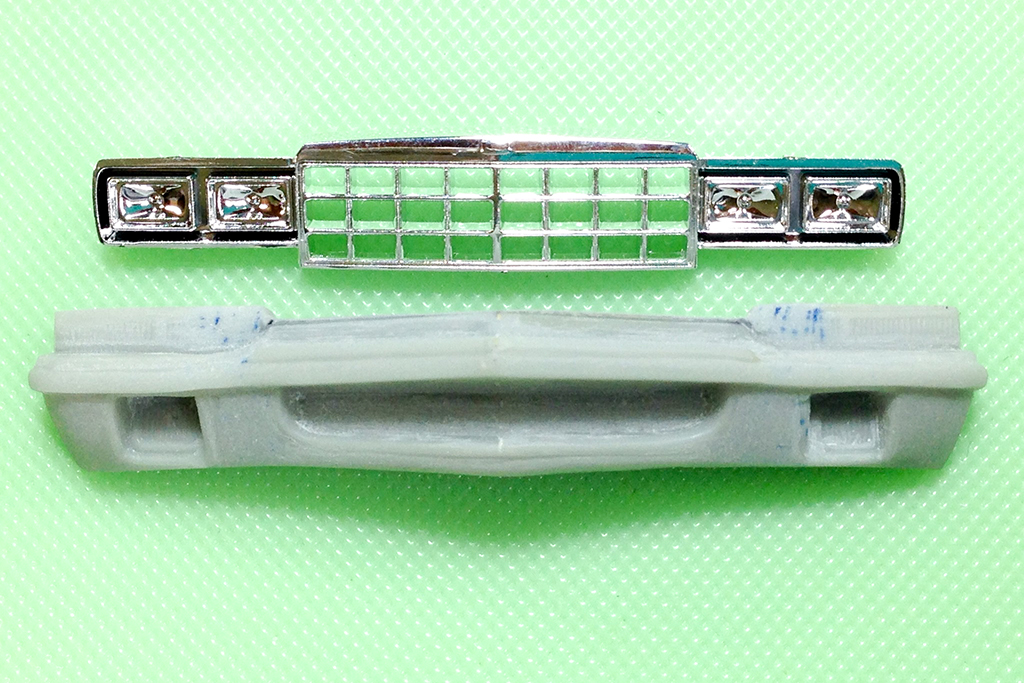

- ヘッドライトベゼルはフジミのC231ローレルのグリル部品を活用する。

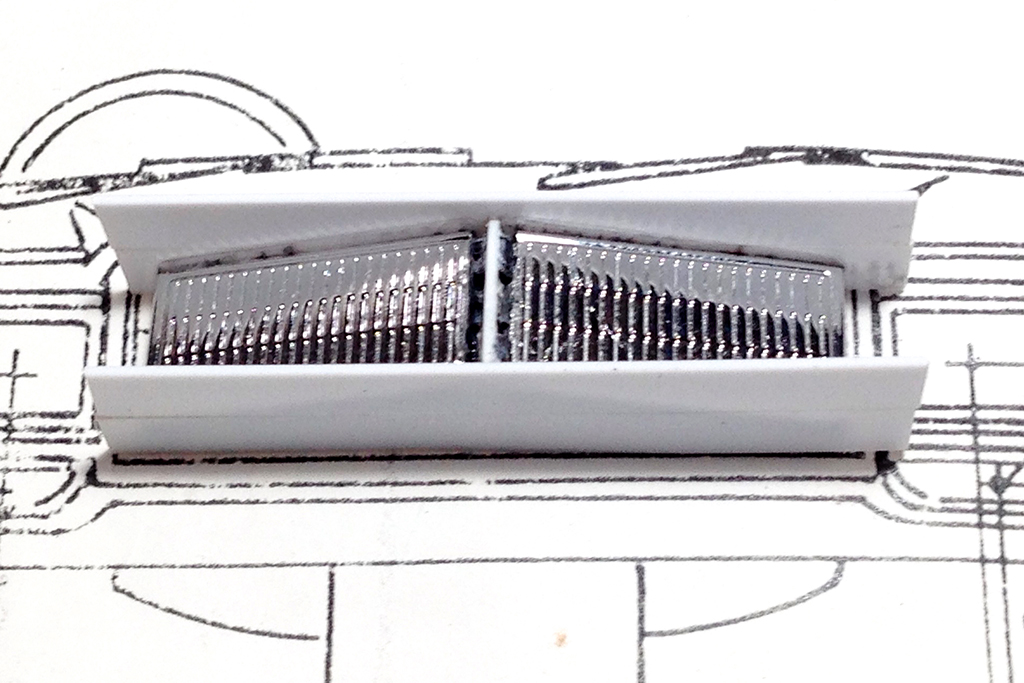

- フロントグリルはアオシマ430セドリック・セダンGLのものを加工。

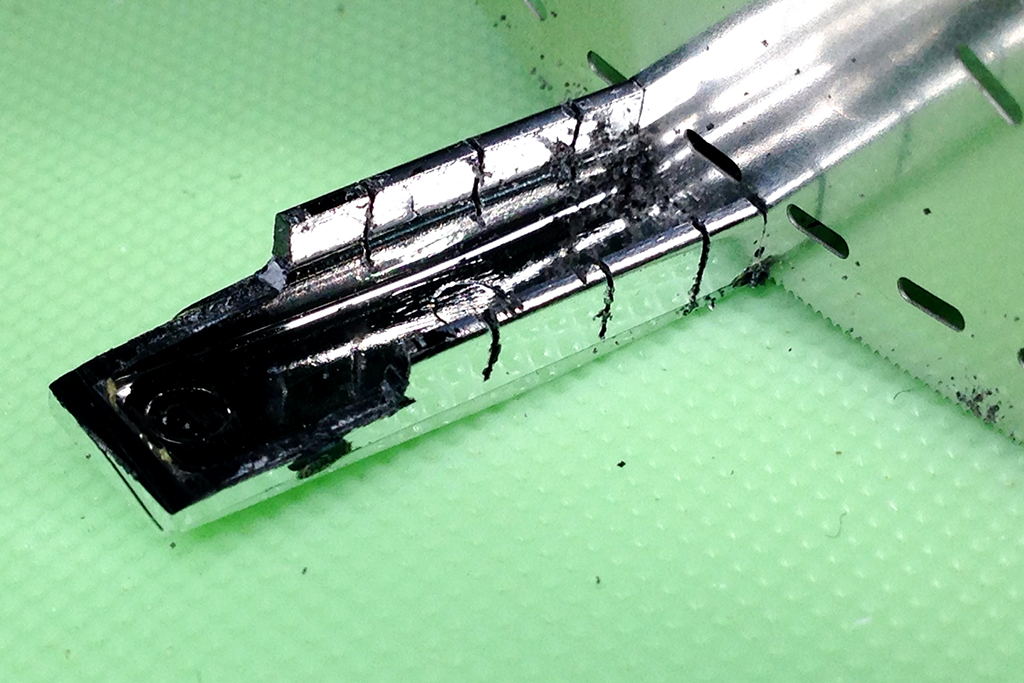

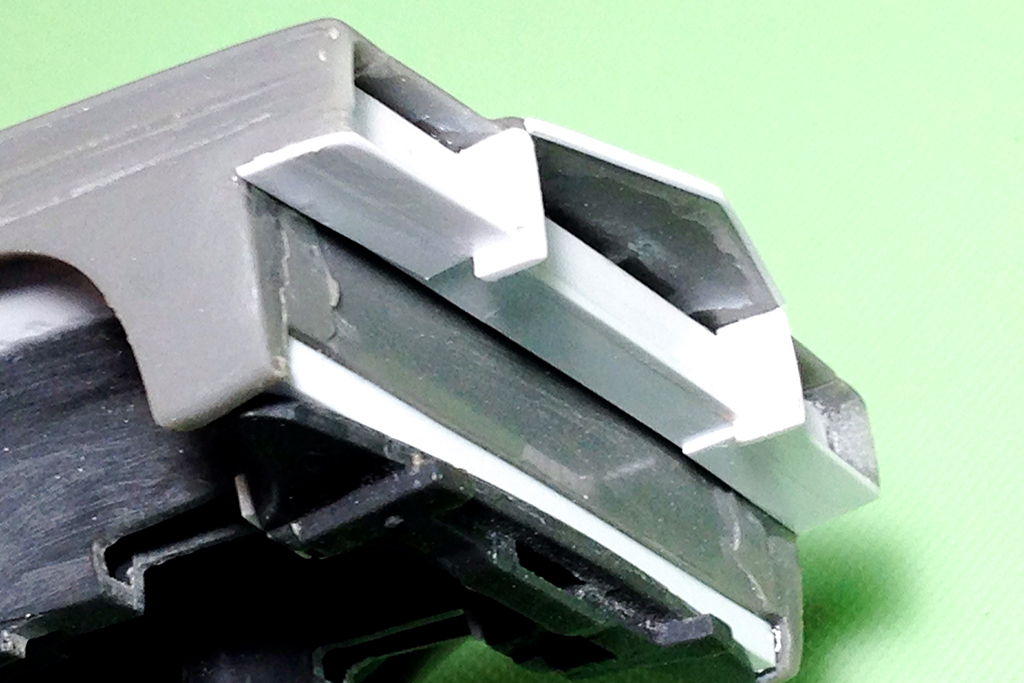

- 肝心の表面に思わぬヒビが入らないよう裏を分割してから、中央で切断。パーツの寸法を検証、中央部分の縦バーで間を持たせるようプラ材で自作し、左右幅を稼ぐ。

- プラ板で囲ってグリル外枠とする。

- フロントマスクのバランスを大まかに検証、左右ライト枠を外側に0.5mmずらした。

- ボディ側バランスパネルの類をプラ板で作る。

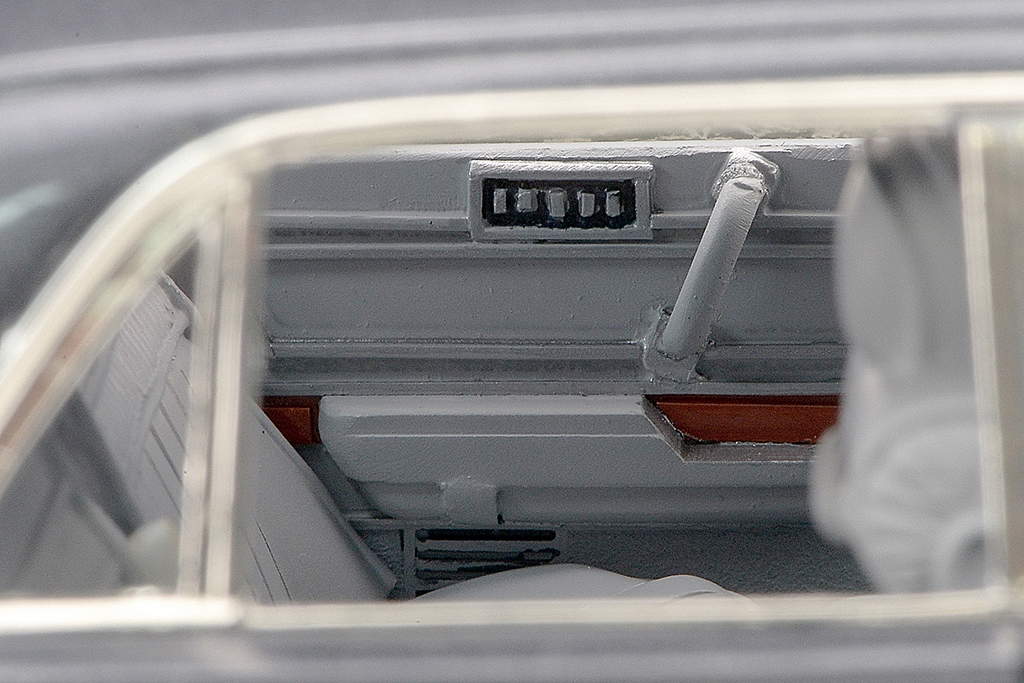

- 室内はセンターコンソールと自動車電話から自作。プラ板とエバーグリーンのプラ材を組み合わせ。

- 0.4mmフレキシブルワイヤーを0.5mmドリル芯に巻きつけてカールコードを自作、

- 受話器とホルダーを結線。携帯電話が普及する以前の時代を象徴するアイテムとしてぜひとも再現したかった。

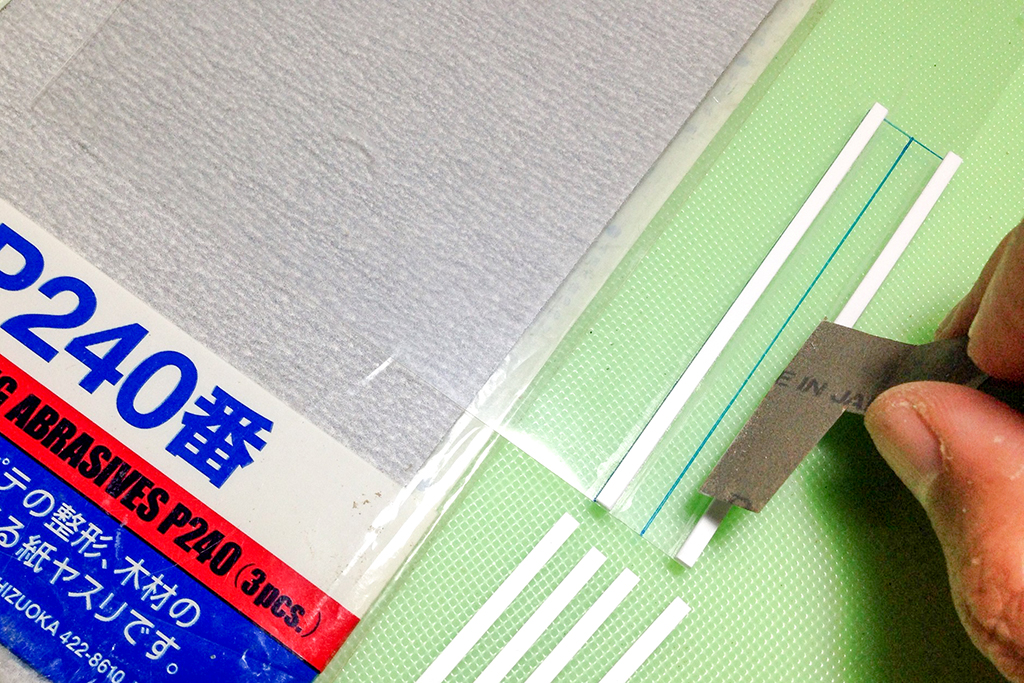

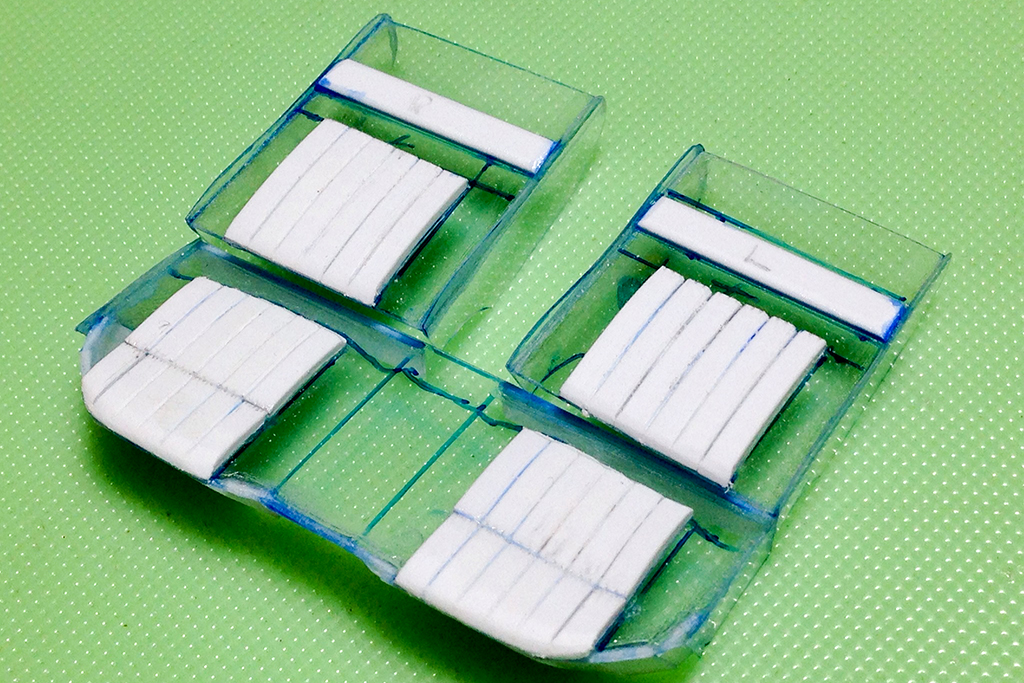

- リアシートの縦パターン再現用に、透明プラ板の上に1×2.5mm平板を6本並べ、角を240番ペーパーで面取り。

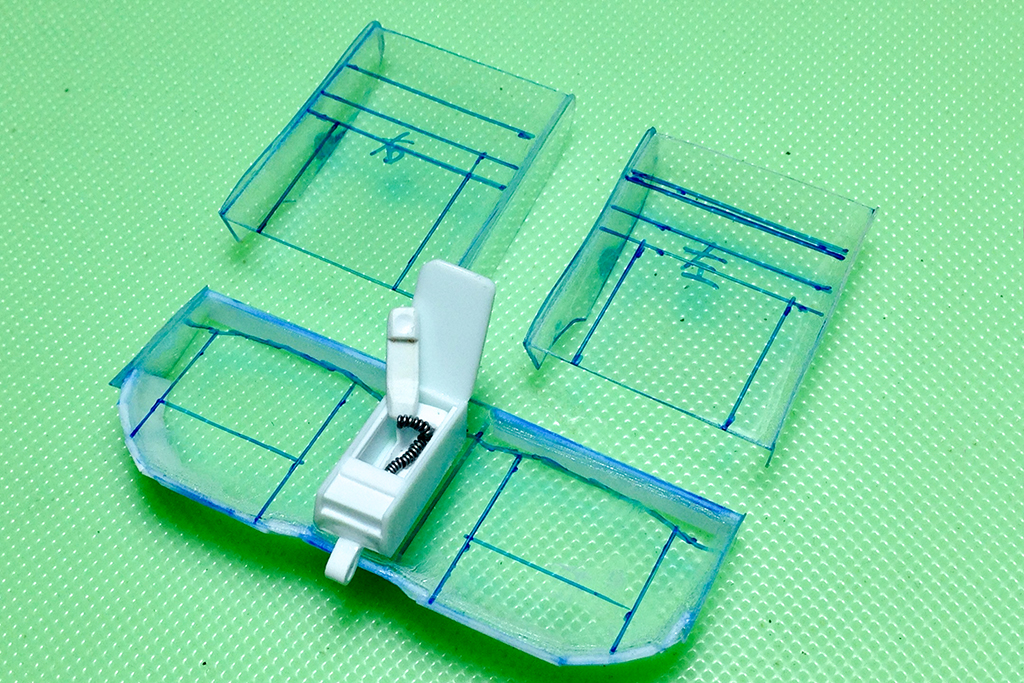

- 透明プラ板の箱組みで寸法出しを行う。

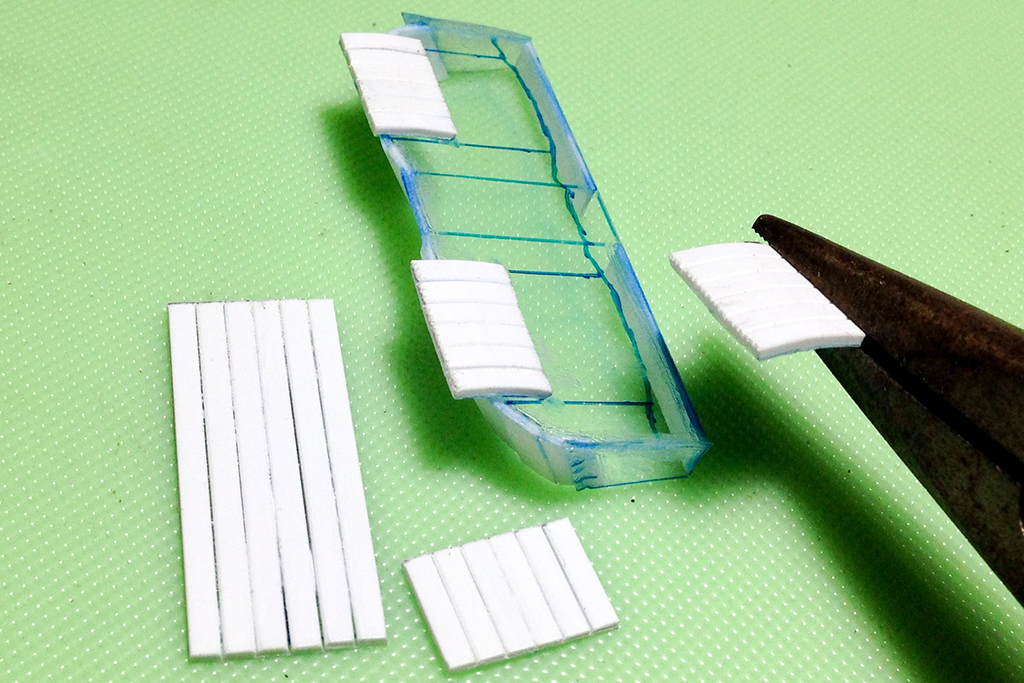

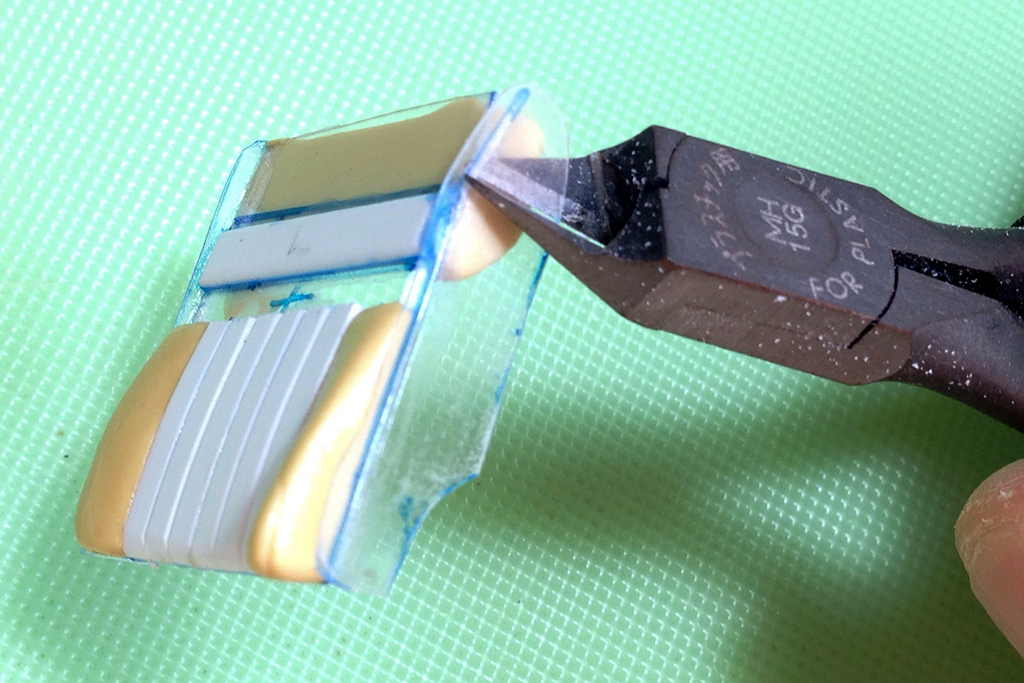

- 自作したシートパターンを切り出し、ラジオペンチで端を挟んでしならせて接着。

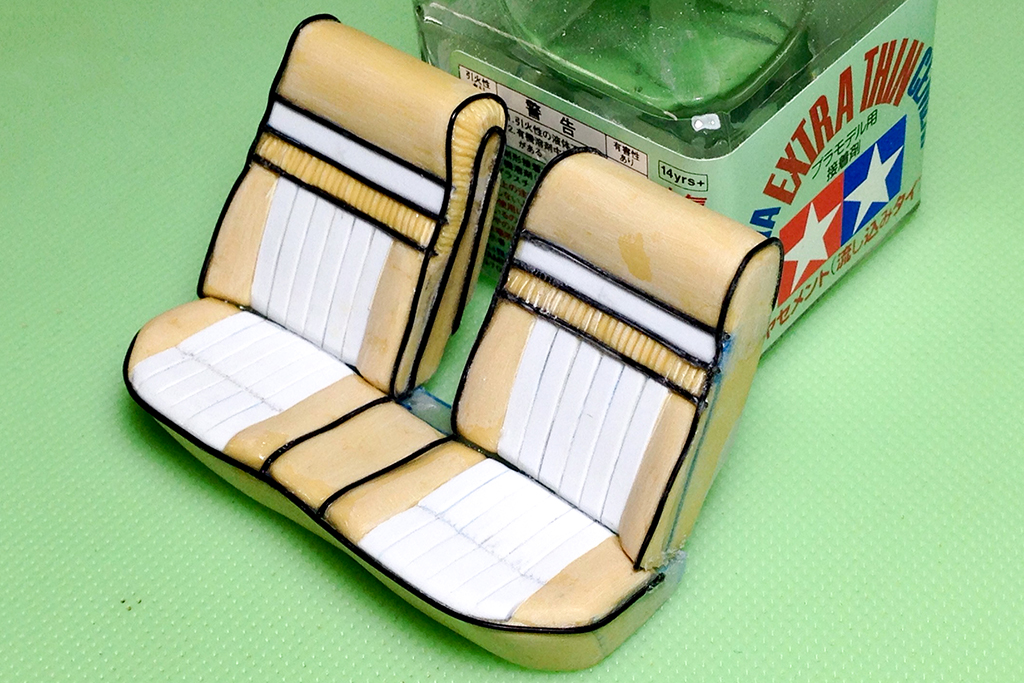

- 取り付けを終えたところ。

- 周囲のクッションはエポキシパテで造形していく。エポパテは指に水をつけて練りながら作業する。

- ピローサイドは透明プラ板をカット。

- 乾かないうちにカッターで彫り込み、ギャザーを表現。

- 320番ペーパー掛けで整える。

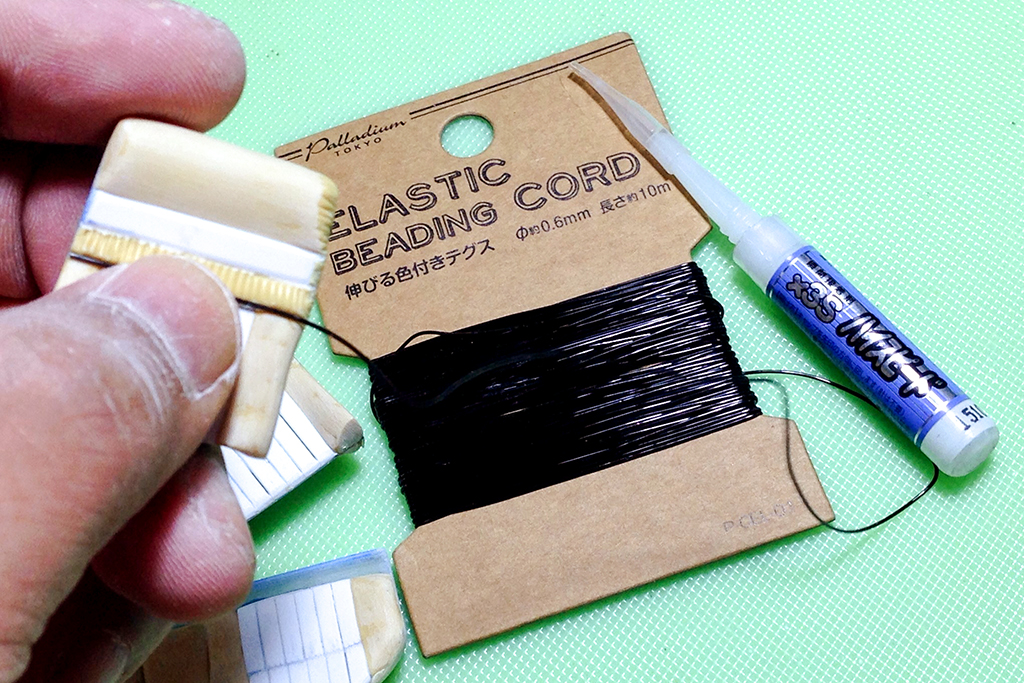

- 「伸びる色付きテグス」0.6mm径。100円ショップへ寄る度に模型に使えそうな商品を探しておくと、こうした丁度良い素材が見つけられる。

- これを貼り込んでシートの縁取りのパイピングを再現。

- 通常の透明なテグスと違い、とても柔らかく、瞬着ともよく馴染んでくれ、作業しやすい。

- フロントシートもリア同様の工法で自作。

- 運転席の背面にはマガジンラックが装着される。左右の蛇腹はコピー用紙の余りで再現、模型だからと言ってプラスチックにこだわる必要はない。

- Gクリアーで接着し、プラ材で作った背面を取り付ける。ランバーサポートの調節ダイヤルは、コトブキヤのプラユニットの組み合わせで再現した。

- 助手席シートバックは後席のオットマンとしても機能する。プレジデントならではの装備で、インテリアの見せ場にもなる。プラ材で、可動ステーなどを再現。

- おおむね出来上がったフロントシート。左右とも内側にはシートベルトキャッチを取り付けた。

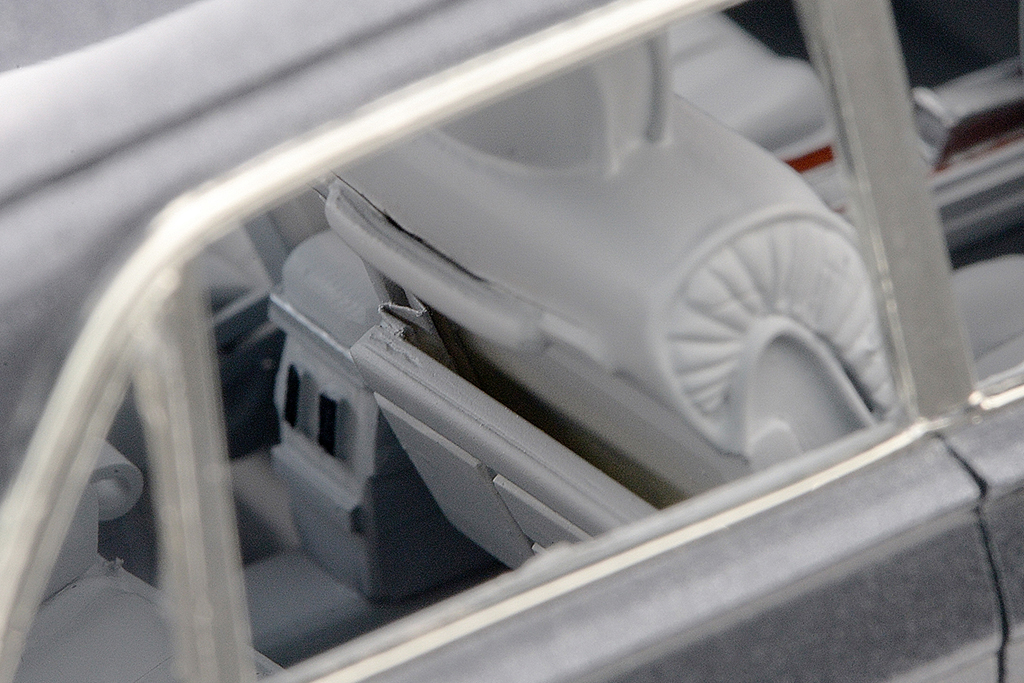

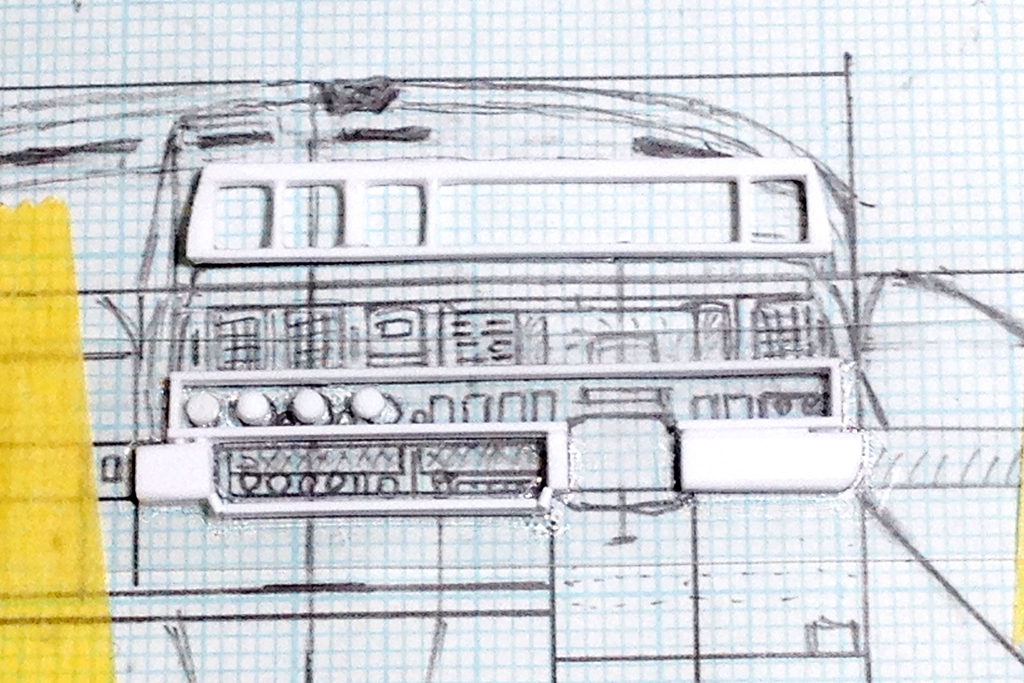

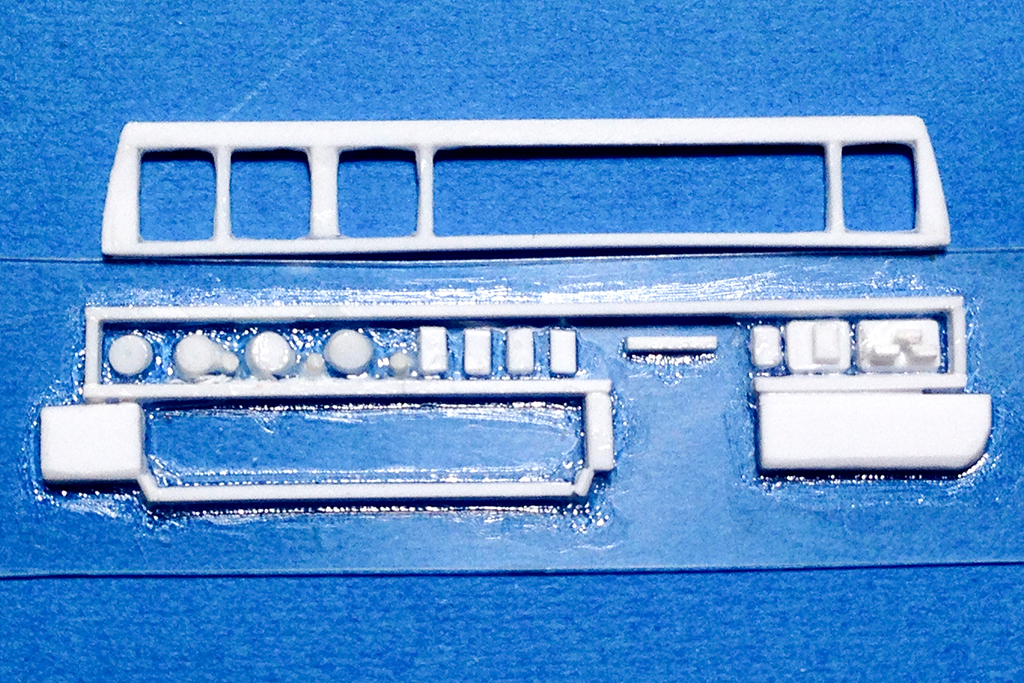

- ドア内張やダッシュボードは、まず方眼紙に絵を描き、その上に透明プラ板を乗せ、プラ材を貼り重ねて造っていった。

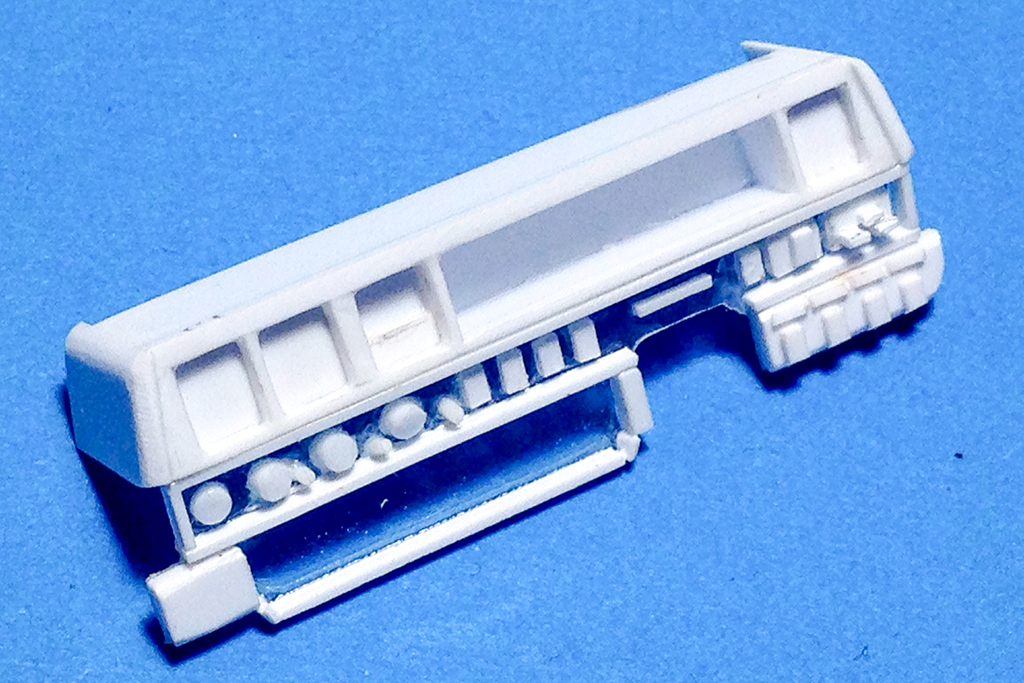

- ダッシュ前面、メーターパネル周辺から透明プラ板の上に作り足して行く。

- 運転席側を合体、

- 上面を伸ばし、

- 助手席側も作っておよその形状ができた。