800ccエンジン搭載の本格的乗用車

第二次世界大戦後、ヨーロッパ――特に敗戦国であるドイツとイタリア――では、”キャビンスクーター”と呼ばれる車両が数多く生産された。スクーターをベースに車輪を増やし、全天候型ボディを被せたもので、四輪車ではなく三輪車が多い。一方日本でもこの時代、三輪車は雨後の筍のように増えたものだが、その大半はトラック、つまりオート三輪である。これは当時の日本において、自動車がどういう存在であったかを示していると言えよう。欧州のキャビンスクーターに相当する存在は、日本では輪タクがそれだと言えるかもしれない。

【画像55枚】三輪乗用車「ダイハツ・ビー」を自作した過程の模様はコチラ

そんな中、三輪の乗用車として、他とはひときわ異なる存在として知られているのが、1951年に発動機製造(のちのダイハツ)から発売されたダイハツ・ビー(Bee)である。ビーの特徴は、スクーターなどをベースとするバブルカー的なものではなく、あくまで本格的な乗用車である、という点だ。なぜ三輪車として造ったのか、その理由はあまりハッキリとはしていない。この時代の自動車はまだまだ庶民にとって一般的なものではなかったから、その需要は限られており、ビーの開発目的は技術の研鑽そのものであったとする見方がある。

一方、ダイハツは戦前からオート三輪を手掛けているため、乗用車市場に進出するにあたっても、造り慣れている三輪車を選んだにすぎない、とする説もある。同車のオート三輪の部品が多数流用されているとは言われているが、その実際は定かでない。全長約4mと少々大柄なボディの後部に、804ccの強制空冷式、水平対向2気筒OHVエンジン(最高出力18ps)を搭載したこの2ドア・セダンは、数十台を製造したのみで翌年には生産・販売を中止したと言われている。ごく少数はタクシーとして使用されたようだが、国産の三輪車としては初めての丸ハンドル採用車であるなど、歴史に残る存在であった。

ヒートプレスで基本形状を造形!

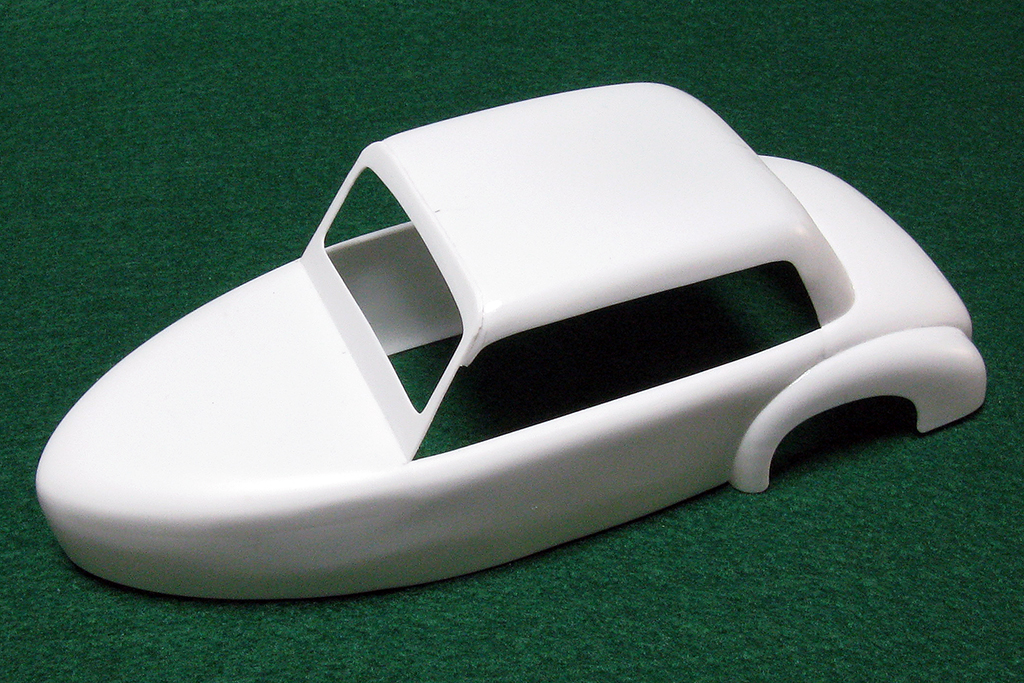

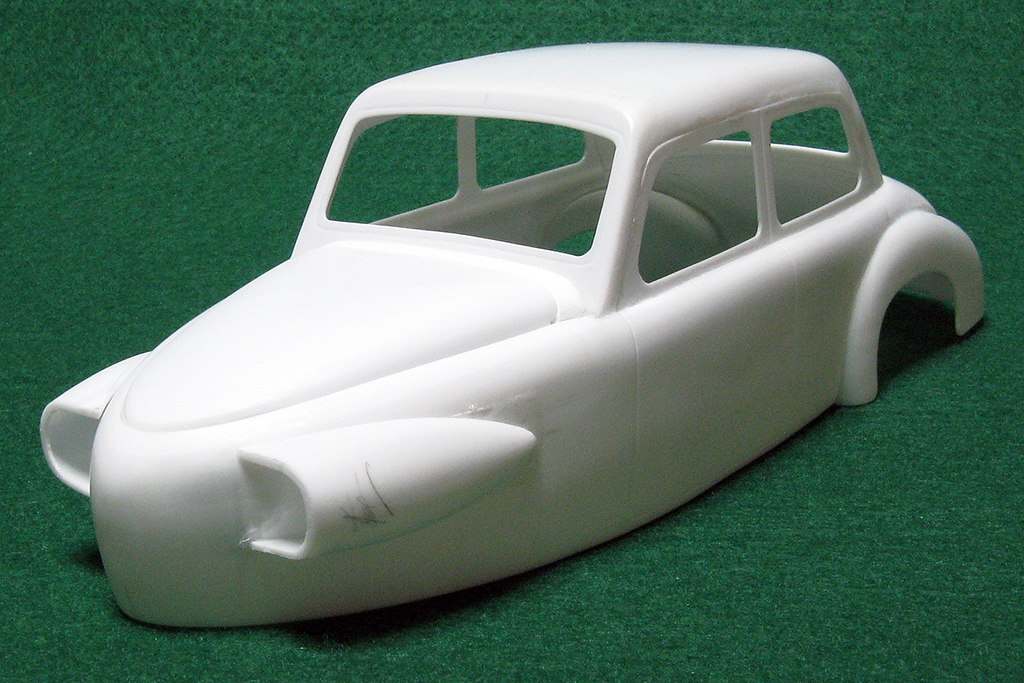

さて、ここでご覧頂いているのは、そのダイハツ・ビーを1/24スケールで再現した模型である。当然ながらビーのプラモデルなどは存在しておらず、完全なる自作品、いわゆるフルスクラッチだ。と言っても、いわゆる手作りの痕跡を窺わせないようなその仕上がりは驚異的ですらある。フルスクラッチのひと言で表現できてしまうが、その工法には様々なやり方がある。この作品の場合は、ヒートプレスを駆使してボディを自作しているのが特徴だ。

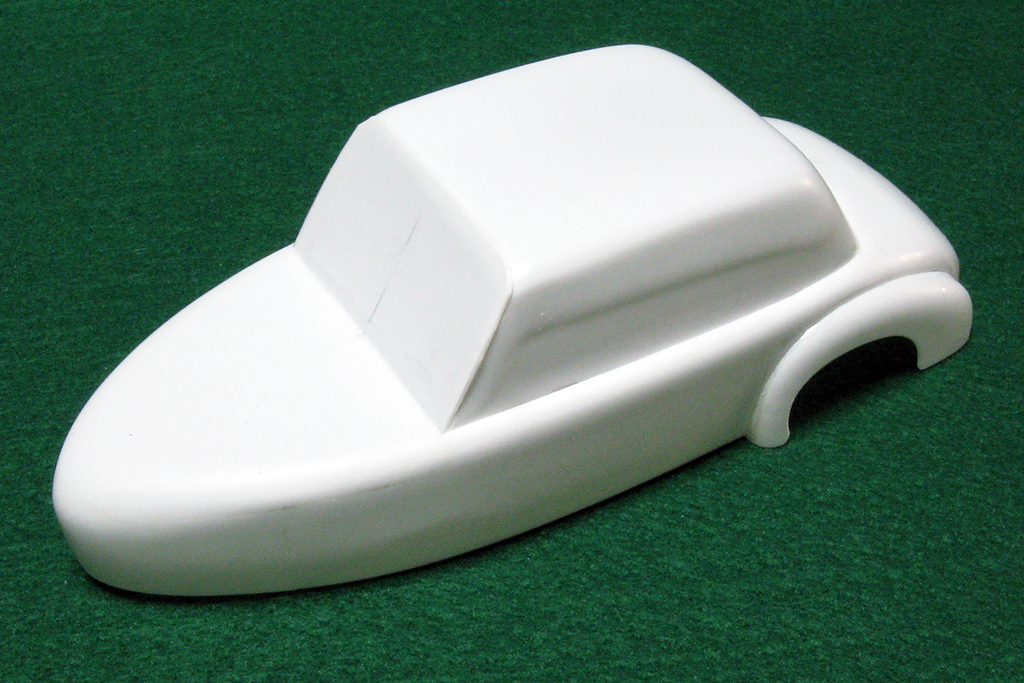

ヒートプレスとは、木で原型を作り、そこに熱して溶けかかったプラ板を押し付け、形状をプレスするという加工法。ボディはヒートプレスで自作、と言ってしまえば話はあまりにも簡単だが、一回のプレスでこの形が出来る訳はなく、ボディは上下に分けて造形されており、胴体にあたる下側部分も前後左右といった具合いに分けてプレスし、切り出した5つのピースをつなぎ合わせて作られている。詳細は工程写真に付けたキャプションでご確認頂きたい。

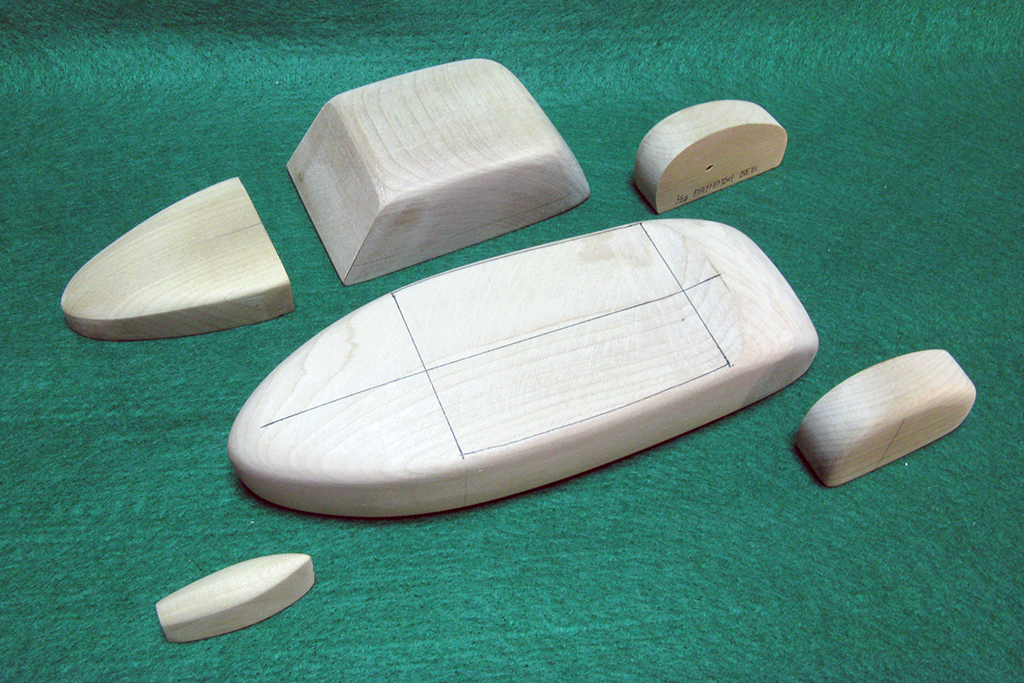

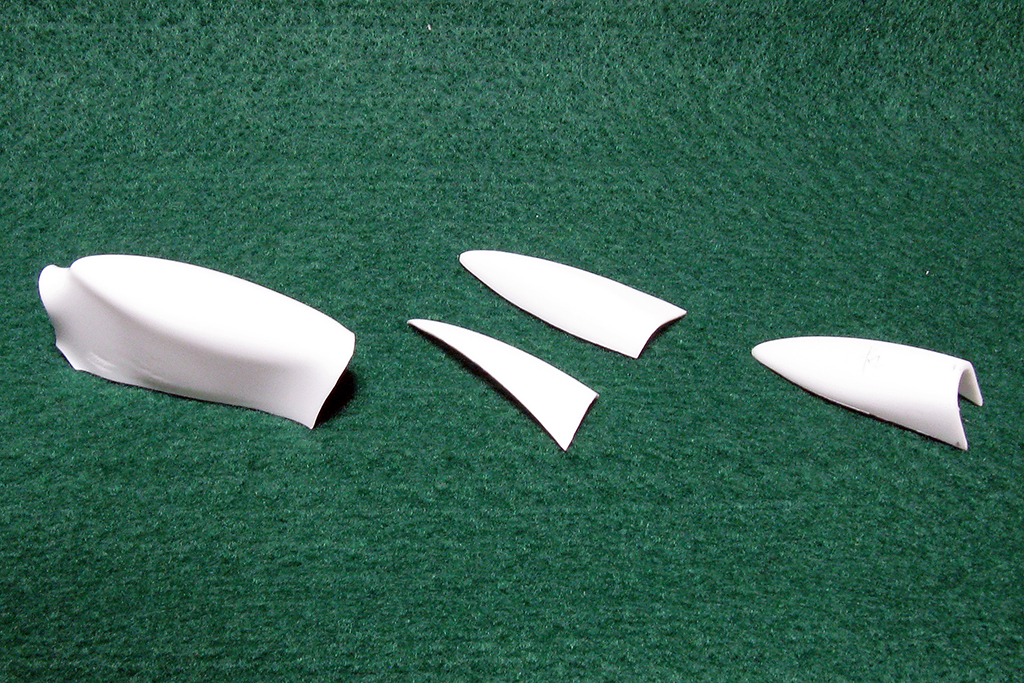

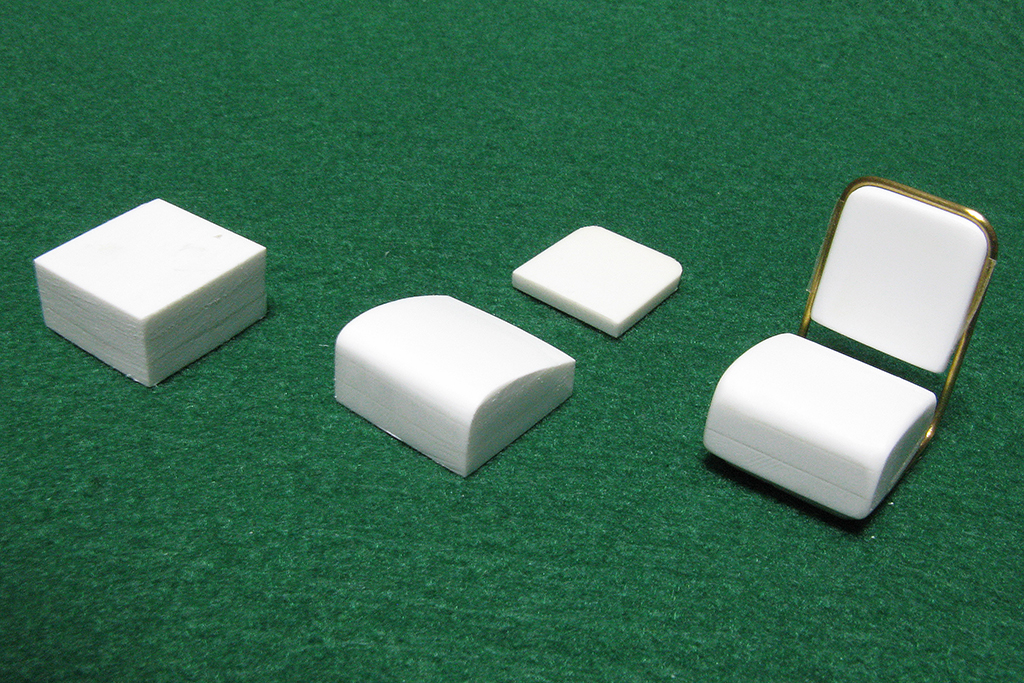

- ヒートプレス用の木型を削り出すところから制作が始まる。この作例の基礎部分はこの5点の原型から作られている。

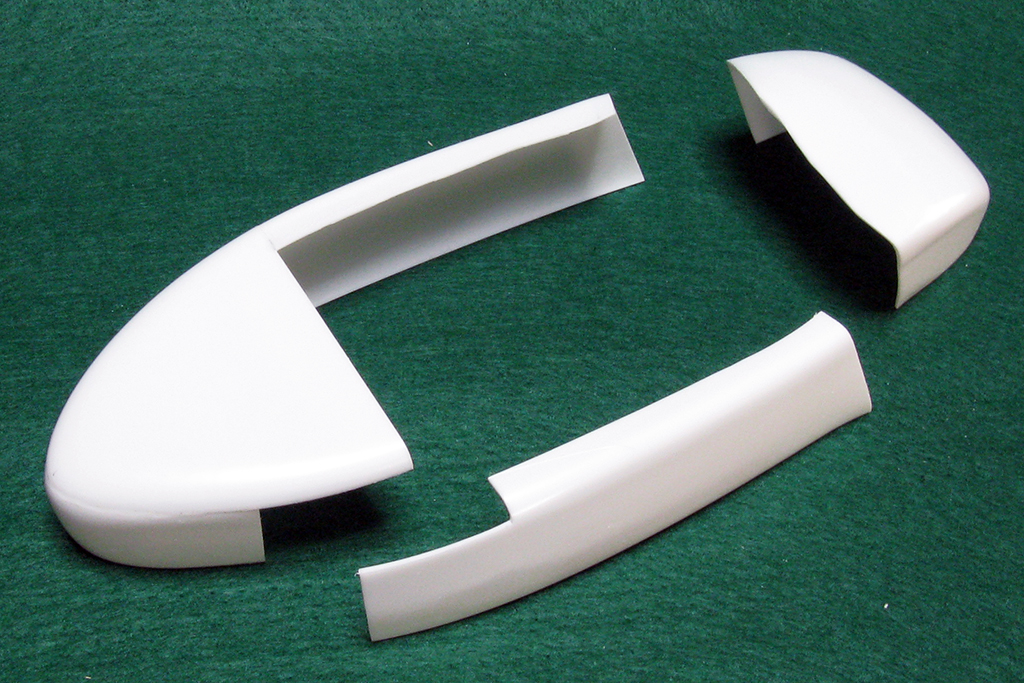

- プレスしてできた胴体。左右側面、ノーズ下部と上部、リアの5つからなる。これらを接合していく。

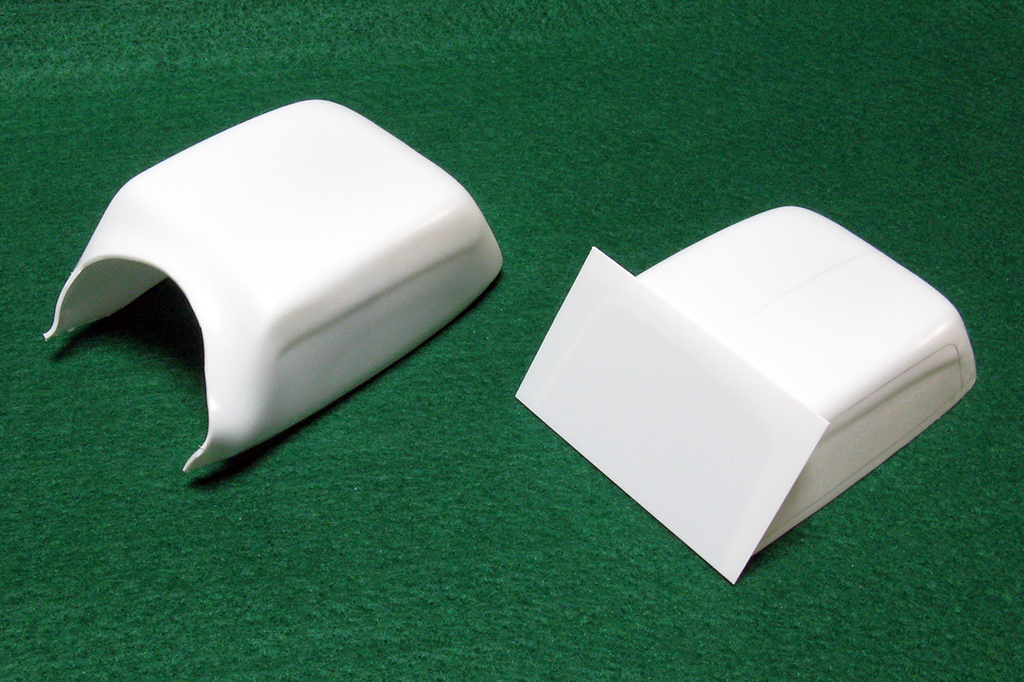

- 全て継ぎ合わせた状態。

- リアフェンダーもプレスし、胴体から当該部を切除。

- ボディに接着してからホイールアーチを切り抜く。

- グリーンハウスは前面が平らなので、プレスした本体に、0.5mmプラ板を接着する。

- 余分を切り取ってボディ本体に接着。

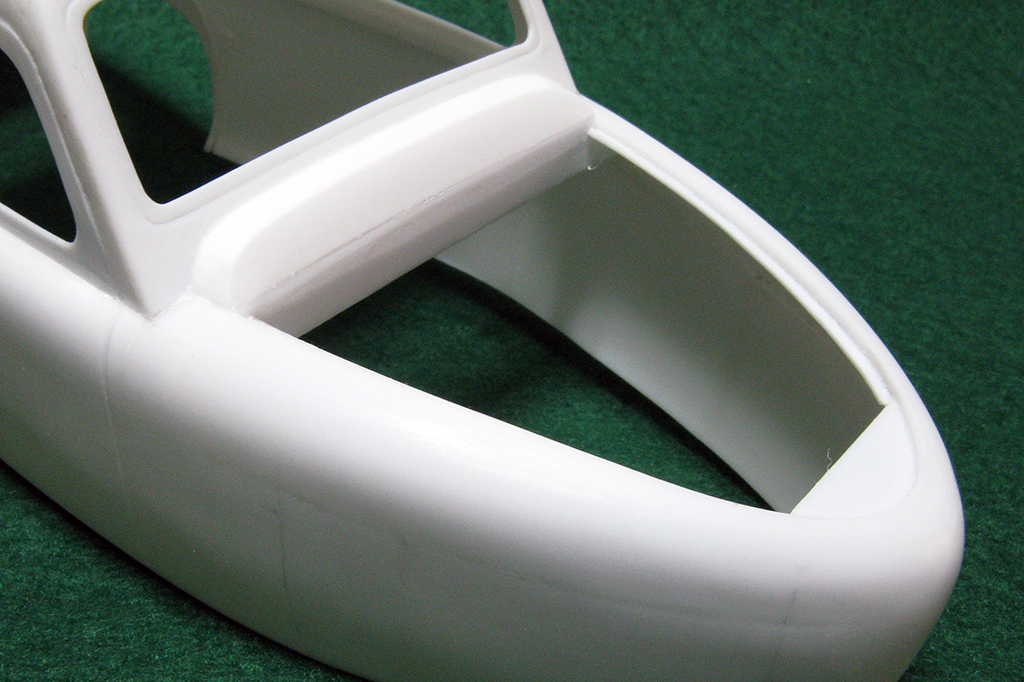

- 各ウィンドウ部分をカットする。

- 同じく、後ろから見たところ。

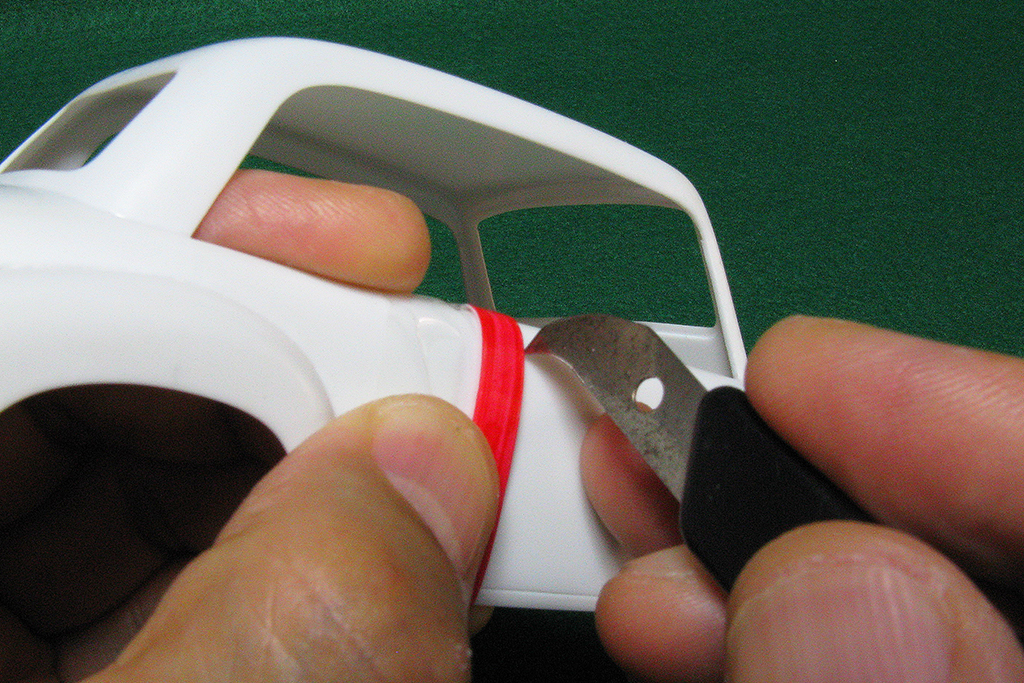

- ドアラインを筋彫りする(赤いのはゲージにしたプラ板)。

- ウィンドウの形を切り抜いたプラ板をボディへ接着。

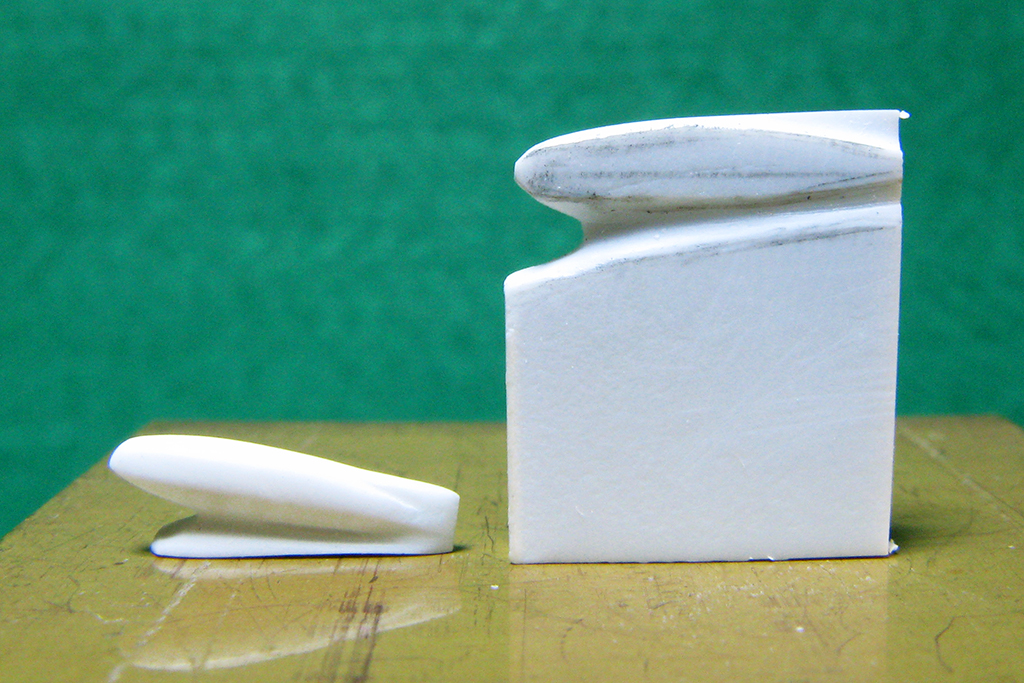

- フロントフード。左から原型、プレスしたプラ板、それを大まかに切り抜いたもの。

- ボディにフードを合わせカットするラインを決め、

- スカットル部を残してカット、切り口を仕上げる。

- スカットル部分をプラ板の積層から削り出した。フードのかたちと繋がるように慎重に。

- ボディに接着。さらに開口部の内側にプラ板を貼り、フードの受けとする。

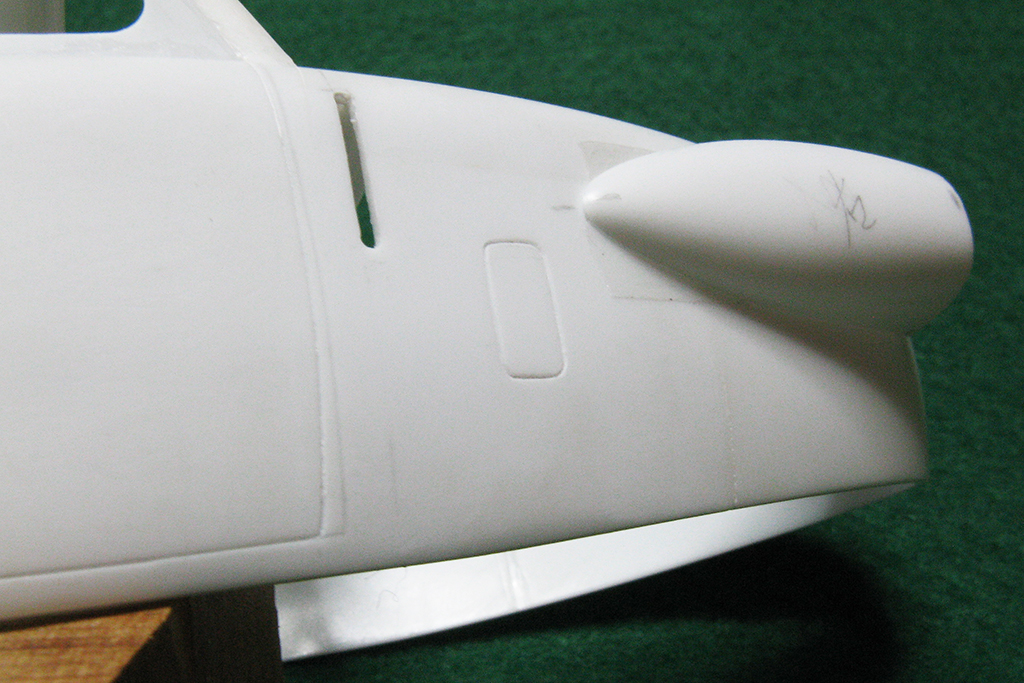

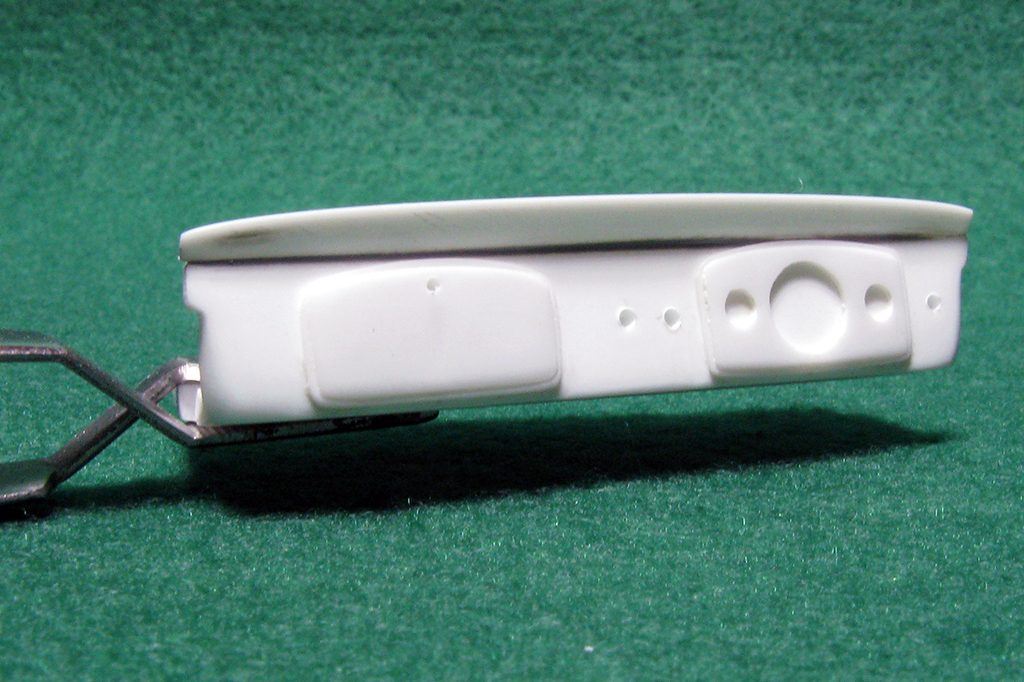

- ヘッドライトケース部分もヒートプレスで造形。写真中央の2つは、ボディラインに合わせて切り出すためのゲージだ。右が切り出したライトケース。

- ボディに両面テープで取り付けて、大きさなどをチェック。

- ライトケースの固定前に、方向指示器のスリット開孔とベンチレーターの筋彫りを行った。

- ライトケースを接着したら周囲を瞬着パテで埋めて、ボディと滑らかに繋がるよう造形。

- 紙を切り出して貼って、ルーバーの位置と大きさを決める。

- 型紙に合わせてプラ板を切り出し貼り付ける。

- 枠の中に0.5×0.75mmのプラ棒を貼った。

- ついでに同じプラ棒でレインモールを接着。

- インテークはドリルで開孔し、ヤスリで仕上げた。

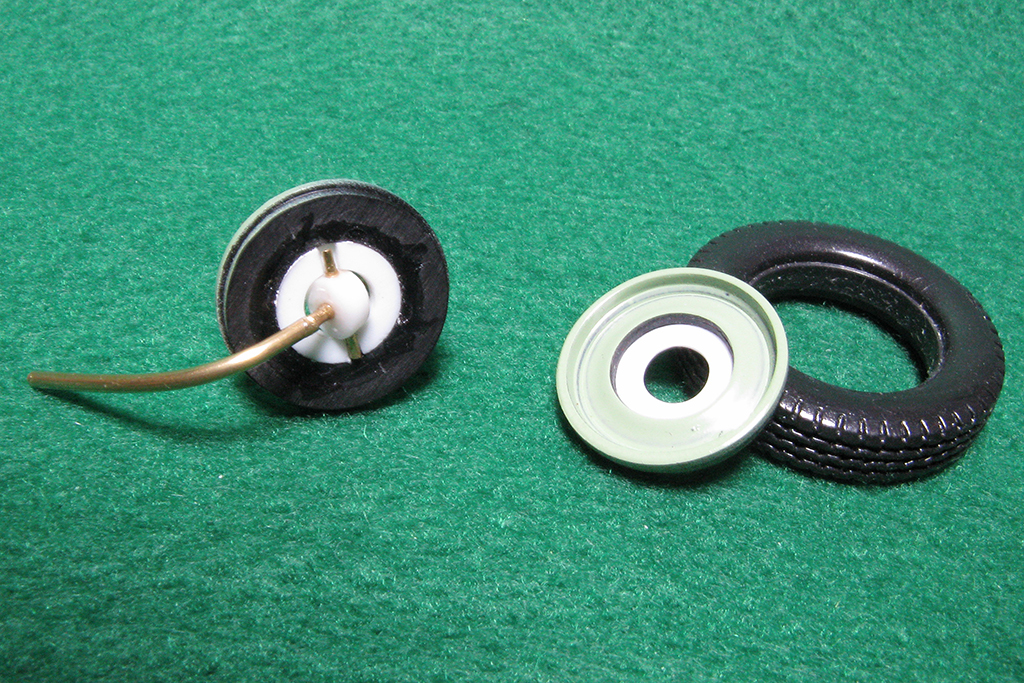

- タイヤ/ホイールはエレールのメルセデス170Vから流用。ホイールが合わせ式なのを利用し、ハブ部分に金属線を入れ、ホイールで挟み込む形でステア可能にした。

- アームの金属線に左右ホイールとタイヤを通して組み立てる。

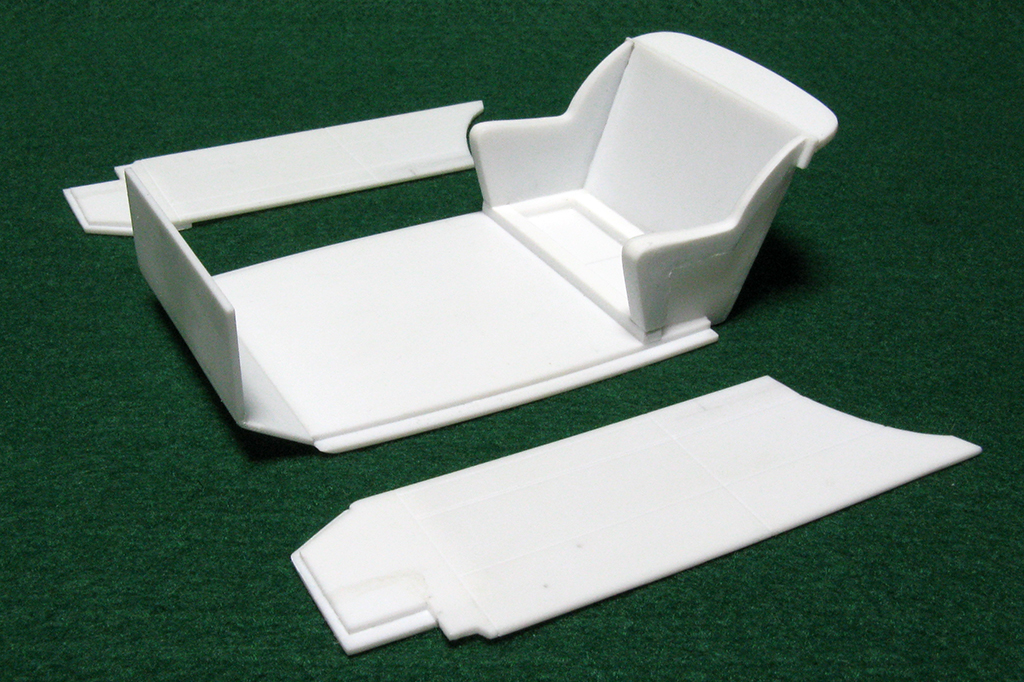

- プラ板の組み合わせで自作したシャシー。裏面の再現は省略したが、前輪のスイングアームのみはそれなりに表現してみた。

- インテリアはプラ板からの自作。全て平面なので図面に合わせてプラ板をカットし、細部は現物合わせで作る。

- ダッシュボードもプラ板で。

- 前後シートはプラ板の積層から削り出した。パイプは金属線。室内全体を仮組み、ボディと合わせてシートの高さなどもチェックしておく。

- 前後のバンパーもプラ板積層からの自作パーツだ。

- 腕木式方向指示器は、クリアーオレンジのランナーから平棒状に成形した。

- ノーズ先端のマスコットはプラ板に大まかに描き、ナイフと紙ヤスリで彫って造形。

- ボディカラーはMr.カラーのC65インディブルーとC2ブラックの混色。