誰もが知る有名なメーカーが出していたのに、日本では知名度が低いクルマを紹介する連載、【知られざるクルマ】。最近記事更新の頻度が遅くなっていることをお詫びしたい。前回の予告では、「マイナー英国車列伝」の最終回「ルーツ・グループ」で、と記していたが、時間が空き過ぎてしまったこともあり、思い切って違うテーマを取り上げる。それが、「世界をまたぐ兄弟車列伝」だ。その1では、初代いすゞ・ジェミニがその一員だったGMの世界戦略車、「Tカー」をお送りしよう。

世界中にグループ会社を置く、超グローバル企業・GMの世界戦略車「Tカー」

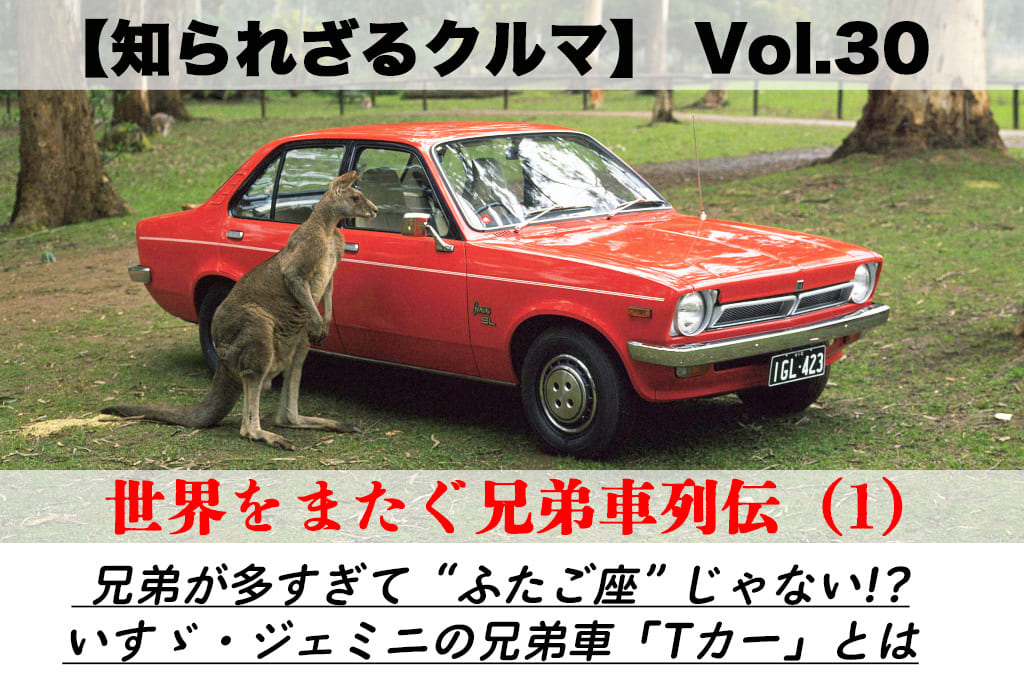

初代いすゞ・ジェミニは1974年に登場。当初はベレットの後継車という立ち位置から、「ベレット・ジェミニ」と呼ばれていた。「オペル・カデット」とともに、GMのグローバルカー「Tカー」の主軸をなすモデル。

ご存知の通り、GM(ゼネラルモーターズ)は世界有数の自動車メーカーだ。アメリカメーカーで車の印象が強いが、欧州・南米・豪州・アジアなど世界各地に現地法人やグループ企業を持つ、超グローバル企業でもある。

日本では1971年から2006年まで、いすゞがGMと密接な関係にあり、ジェミニやピアッツァなど多くのモデルがGM傘下のブランドで販売されたこと、中でも初代ジェミニはGMの世界戦略車「Tカー」の一翼を担ったことはよく知られている。

そこで今回は、各国で販売された「Tカー」をご紹介したい。世界中に兄弟を持つ車は数あれど、これほど多岐にわたり車種を擁したモデルも珍しい。GMの「世界規模」の実態は日本にいるとわかりにくいが、「Tカー」は、GMの巨大さをよく示す例といえるだろう。

想像以上に膨大なTカーの全貌

1976年に北米で発売を開始した「Tカー」の「シボレー・シェヴェット」は、北米市場のGMでは初の「スモールカー」だった。その前は、サブコンパクトカーの「ヴェガ」がもっとも小さい車種だった。とはいえエンジンはなんと2.3Lもあり、日本人の感覚からすると、全然、小さくない(笑)。写真は、1971年モデルのヴェガ・ハッチバック。ヴェガは、シェヴェットのリリースとともに、1977年に姿を消した。

Tカーは、GM傘下にあって古くから関係が深かった、西ドイツのオペルを主軸に、いすゞの技術を合わせて開発された世界戦略車で、1973年に誕生。基本設計を同一とするクルマを世界中で生産することにより、コストダウンや生産効率化を図るべく企画された。

面白いのは、Tカーの販売を、北米や西ドイツからではなく、まず南米・ブラジルからスタートしたこと。しかも、本来ならば北米での販売予定はなく、脅威となりつつあった「トヨタ・カローラ」「ダットサン210(日産サニー)」をはじめとする輸入車への対抗馬として、プログラムに組み込まれたという。

15カ国以上に及ぶ仕向け地・仕様に応じ、シボレー、ポンティアック、GMC、オペル、ヴォクスホール、ホールデン、いすゞ、デーウなど様々なブランドで販売が行われたため、Tカーの車種は膨大な数にのぼる。ボディバリエーションも豊富で、2395mmのホイールベースを持つFRという基本設計を保ちつつ、3ドア/5ドアハッチバック・2/4ドアセダン、2ドアクーペ、3/5ドアワゴン、タルガ、ピックアップトラックなどを展開していた。

それではここから、エリア(北米・南米・欧州・豪州・アジア)ごとに、代表的な車種を追っていきたい。なお、記載以外にもまだ車種はあり、それらは各解説内で可能な限り補足する。

■北米

・アメリカ

【シボレー・シェヴェット】北米仕様Tカーの基幹車種

GMの大衆車ブランド・シボレーから、1976年にリリースされた「シェヴェット」(小さなシボレーの意)は、北米におけるTカーの基幹モデルだ。メッキが施されたバンパーやパーツによってアメリカナイズされているが、これこそTカーの面白さで、基本デザインを変えないまま、仕向け地にあった仕様に見事に変身している。当初は3ドアハッチバックのみだったが、1978年にホイールベースを延長した5ドアを発表、1979年にはフロントグリルを変更した。その後ディーゼルエンジンやスポーティバージョンを追加するなどして、1987年まで生産された。

デビュー時のシェヴェットは、3ドアハッチバックのみだった。ジェミニは4ドアセダン・2ドアクーペの印象が強いため、兄弟車とはにわかに信じがたい。ホワイトリボンタイヤや多用されたメッキも、アメリカ車らしさを強くする。写真は、木目調に装った「ウッディー」。当初のエンジンは、いすゞ製1.4L&1.6L SOHCで、のちに1.6Lに絞られた。

・アメリカ

【ポンティアックT1000/1000】ポンティアック版のTカー

GMは数多くのディビジョンを持っていただけに、シェヴェットをシボレーブランドだけで終わらせることはなく、1981年になってポンティアック版Tカー「T1000」を発売した。3ドアと5ドアが用意されたことや、ポンディアックディビジョンでは最小モデルだったことも同じ。1983年には車名が単に「1000」となり、1987年まで販売された。後継は、いすゞ・アスカを兄弟に持つGMの世界戦略車「Jカー」のひとつ「サンバード」だった。

・アメリカ

【ビュイック・オペル】メーカー名の組み合わせが車名というややこしいクルマ

ビュイックは1957年からオペルをアメリカで販売していたが、1970年代に入ると、価格が上がっていたマンタやアスコナ(北米名1900)よりも、「トヨタ・カローラ」や「ダットサン210(サニー)」のクラスと戦える車種を求めた。そこで1976年頃、いすゞ・ジェミニを北米仕様にした「オペル by いすゞ」の導入を開始。のちに「ビュイック・オペル」なる難解な名称に変更された。1981年からは、いすゞが北米にディーラー網を構築したことから、「いすゞ i-Mark(アイマーク)」として販売をスタート。1985年にFFジェミニに置き換えられるまで販売を続けた。

・カナダ

【ポンティアック・アカディアン】カナダ版シェヴェットはフランス語の車名

カナダでも生産を行なっていたGMは、カナダ独自の車種をいくつか持っていた。そのひとつが「ポンティアック・アカディアン」で、基本的にはシェヴェットそのものだった。そのためグリルの変更や5ドアの追加も、シェヴェットに準じて行われた。

カナダ版シェヴェットの「ポンティアック・アカディアン」。フランス語圏を持つカナダ市場らしく、カナダ版ポンティアックにはフランス語の車名を持つ車種が多く、アカディアン(Acadian)も北米東部の大西洋沿岸(英語:アカディア、仏語:アカディ)に住む人を指す。英語のアケイディアン(Acadians)に相当する。

■南米

・ブラジル

【シボレー・シェヴェット】Tカーのスタートはブラジルだった

前述のように、Tカーが最初に発売されたのが南米・ブラジル向け(GM・ド・ブラジル)のシボレー・シェヴェットだった。1973年の登場から1977年までは、カデット&ジェミニとほぼ同じスタイルだったが、1978年からは北米シェベットに準じつつ独自の分割グリルを持ったデザインに変更。1987年には、さらに幅いっぱいのプラスチック製グリルへと変わった。生産終了は1994年で、Tカーが長寿だったことがわかる。このほかシェヴェットは南米各地で販売され、アルゼンチンでは「オペルK180」(のちに「GMCシェヴェット」)、エクアドル・ベネズエラなどでは「シボレー・サンレモ」とも呼ばれた。

独自のマスクを得た、1978年以降のブラジル・シェヴェット。こちらは2ドアセダン。エンジンはいすゞ開発の1.4Lでスタートし、のちに1Lと1.6Lを追加している。1.4Lと1.6Lは、アルコール燃料も使用できた。

【シボレー・シェビー500】ジェミニに兄弟車に、まさかのピックアップモデル

南米といえば、「フィアット・フィオリーノ」や「フォルクスワーゲン・サヴェイロ」など、乗用車ベースのピックアップが多い。そこでブラジルにも、シェヴェットに後部を荷台に変えた仕様の「シェビー500」が存在した。最大積載量は、車名のとおり500kgだった。

・ウルグアイ

【グルメット 250M】見た目はTカーだけど、ボディはグラスファイバー

グルメット(Grumett)は、ウルグアイで1970年頃に興されたブランドで、英国ヴォクスホール(GM傘下)から輸入したパーツを用いるなどして、車両生産を行っていた。1976年から投入された「250M」は、英国向けTカー「ヴォクスホール・シェヴェット」をベースとしつつも、グルメットがボディを輸入しなかったので、ガワをグラスファイバーで作っていたのがスゴイ(ドアのみは輸入されたので、金属製だったらしい!)。グラスファイバーのため車体の自由度が高く、2ドアワゴン・ピックアップ(先ほどのシェビー500とは異なる)・パネルバン・クーペなどを用意し、1980年代初頭まで販売されたとのこと。なおグラスファイバーボディのTカーは他にもあり、エクアドルの「アイメサ」というブランドが、2ドアクーペを「アイメサ・コンドル」として売っていた。

■欧州

・ドイツ

【オペル・カデット】オペル主導で開発された、Tカーの基幹モデル

Tカーのメインであるオペル・カデット(C)(オペルは、伝統的に世代ごとにA、B、C……とつけていくが、カデットCは4代目にあたるので注意)は、直4エンジンを縦置きし、後輪を駆動するオーソドックスな設計を持つ堅実な小型大衆車だった。自社のデザイナーが手がけた、窓が大きく、余計な要素を削ぎ落としたシンプルで美しいデザインは、現在でも高い評価を受けている。1979年には、早くも5代目のカデット(D)にバトンを渡すが、Tカーはそれからはるか後年も、世界中で活躍を続けることとなった。

端正な姿が美しいカデット(C)。エンジンはオペル製の1L/1.2L OHVでスタート。1975年になって、マンタGT/E用の1.9L SOHCエンジンを押し込んだ高性能モデル「カデットGT/E」を追加。さらに1977年、2Lに強化された「GT/E2」へと進化した。

これもジェミニの兄弟車なのか!と驚かされる、1975年追加の3ドアハッチバック「カデット・シティ」。このほか2/4ドアセダン、3ドアワゴン(キャラバン)、クーペ、2ドアタルガの「エアロ」を設定していた。

・イギリス

【ヴォクスホール・シェベット】スラントしたグリルレス・ノーズが特徴

ドイツのオペル各車は、イギリスではヴォクスホールブランドで取り扱われる。しかしまったく同じ仕様というわけではなく、ドイツとイギリスに合わせて細かな変更が施される。Tカーのヴォクスホール版である「シェヴェット」も然りで、オペルとも、シボレーとも違うグリルレスマスクが特徴だった。しかも当初は3ドアハッチバックのみでのスタートだったことも異なる。後継モデルは、オペル・コルサのヴォクスホール版「ノヴァ」である。

当初3ドアハッチバックのみだったヴォクスホール・シェヴェットだが、1976年に2/4ドアサルーン(セダン)とエステート(ステーションワゴン)を追加。顔は大きく違えど、このクルマもやはり、ボディは見慣れたジェミニである。エンジンはオペル製ではなく、ヴィヴァから流用した1.3L OHVだった。

【ベドフォード・シェヴァンヌ】ライトバンバージョンも、もちろん存在

ベドフォード(ベッドフォード)は、ヴォクスホール系商用車メーカー。シェヴァンヌは、ヴォクスホール・シェヴェット・エステートをベースにしたライトバンで、1976年に登場。リアシート・荷室部分に窓がないパネルバンだった。

なおベドフォードは、一時期スズキとも提携していたため、「エブリイ」を「ベドフォード・ラスカル」として生産していたことでも知られる。

【知られざるクルマ】Vol.20 海外で活躍した軽自動車(1)スズキの商用車編……ベドフォード・ラスカル、マルチ・スズキ・オムニ、デーウ・ダマスほか

■豪州

・オーストラリア

【ホールデン・ジェミニ】見た目は限りなくいすゞ・ジェミニ

オーストラリアの自動車メーカー・ホールデンは、1931年のGM傘下入り後は、GMと関係が深い車種を生産してきた。そのためTカー開発にあたり、ホールデン版が導入されたのは言うまでもない。それが「ホールデン・ジェミニ」で、その名の通りいすゞ・ジェミニを基本としており、見た目もほぼ同じだった。なおカデット・キャラバンやベドフォード・シェヴァンヌをジェミニ顔にした3ドアワゴンとパネルバンも用意されていたほか、ニュージーランドでは「いすゞ・ジェミニ」として販売されていた。

こちらが1979年のマイナーチェンジで変更されたマスクを持つジェミニ(シリーズ的にはTFジェミニと呼ばれる)。ドアミラー以外は、いすゞ・ジェミニと大きな違いがない。エンジンはむろん、いすゞ製の1.6L。のちに1.8Lディーゼルも搭載された。

■アジア

・日本

【いすゞ・ジェミニ】1970年代では稀有な、輸入車の雰囲気が強い国産車

記事の構成上、タイトルであるいすゞ・ジェミニがここでようやく登場である。オペル・カデットを礎としており、デビューから数年の間は、外観上の差も少なかった。1977年に外観の小変更、1979年のフェイスリフトではスラントノーズ化とトランク部の形状変更が行われ、その際に1.8L DOHCエンジンを搭載したスポーティモデルの「ZZ」系、および1.8Lディーゼルを追加。1982年にはターボディーゼルも登場している。1985年にFFジェミニが誕生すると、一部グレードを残して販売を終了した。

グリルなどを除けば、ほぼカデットと同じ外観だったいすゞ・ジェミニだが、1970年後半を境に、ジェミニは独自のマスクに発展。最終的にはスラントノーズと、その角度に合わせた矩形ヘッドライトを獲得した。写真は、1.8L DOHCを積んだ「ZZ-R」。

・韓国

【デーウ・メプシー】韓国でも販売されていたTカー

韓国では1977年、セハンが、「セハン・ジェミニ(輸出名セハン・バード)」としてTカーをリリースした。セハンは、1960年代にトヨタと提携していたシンジンに、GM が資本協力して設立された会社だった。1982年からは「セハン・メプシ(Maepsy)」に車名を変更、翌1983年にデーウ(大宇)グループがセハンを買収して以降は、「デーウ・メプシ」として販売された。大きめのマイナーチェンジを受けた1984年モデルからは、車名を「メプシーナ(Maepsy-Na)」に変更するも、1986年に後継の「ルマン」が出ると、タクシー用の「メプシ・シグマ」のみを残して生産を終了した。なお、ルマンもオペルカデット(E)の韓国版なので、オペルベース車同士での置き換えということになる。

1984年にフェイスリフトを受けて「メプシーナ」となった後の姿。メプシのエンジンは、当初いすゞ製1.5Lだったが、のちに自社製1.3Lに置き換えられ、メプシーナではさらに新開発のXQエンジン(1.5L)が搭載された。

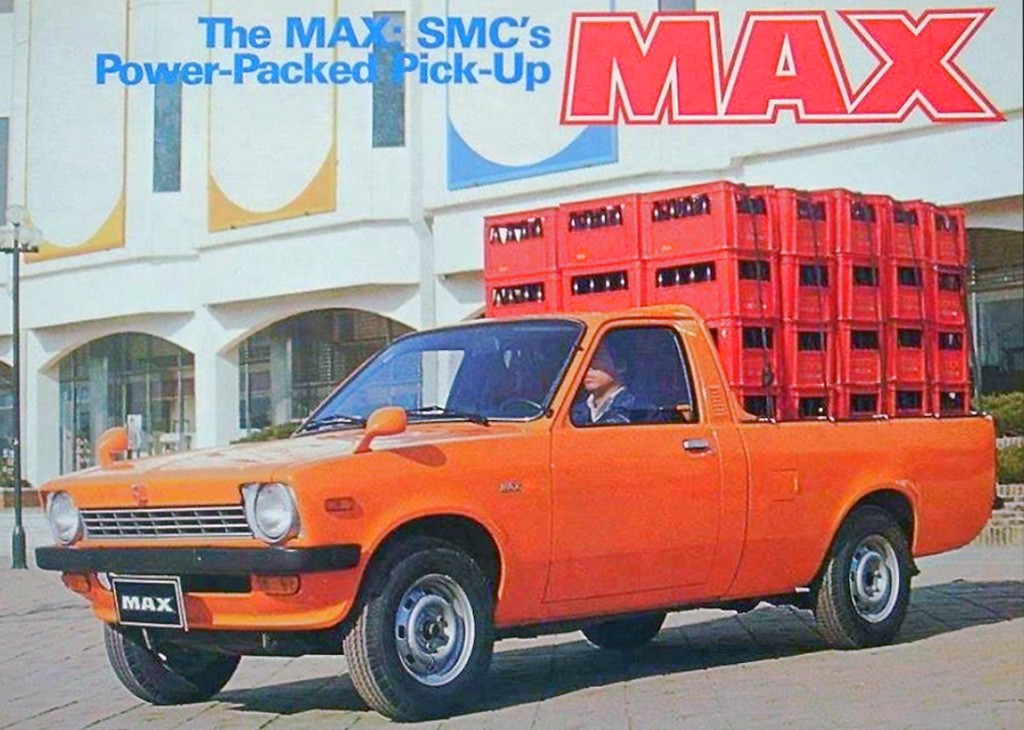

セハンはジェミニ(メプシ)を元にピックアップトラックの「マックス」も開発していた。最大積載量は850kg。メプシと同様に大宇・マックスと改称したが、1988年の生産終了まで、フロント部はこのままで作られた。

またまた長い記事になってしまったが、最後まで読んでいただけたら本当に嬉しい。

初代いすゞ・ジェミニがオペル・カデットの兄弟車だということは有名でも、それがGMの「Tカー」であること、そしてさらに、これほどの大兄弟であることは、あまり知られていないのではないかと思う。

次回は、「世界をまたぐ兄弟車列伝」の第2弾として、GM の「Jカー」をお送りしたい。日本からは「いすゞ・アスカ」がエントリーする。どうぞお楽しみに。