1990年〜1991年 ギデオン

1970年代の終わりから1980年代にかけて、アメリカの娯楽産業はかつてない変貌を遂げた。テレビの普及はすでに全米規模で完成の域に達し、ケーブル放送やビデオテープが登場したことで、視聴形態の選択肢は一気に広がった。広告産業は肥大化し、消費者の嗜好はますます巧妙なマーケティングによって方向づけられていった。

【画像74枚】いつもふわふわ、な訳がないプラモたちを見る!

この変化はアメリカンカープラモにも影響を及ぼし、かつてデトロイトや南カリフォルニアと深く結びついていればこと足りたこの産業は、次第にマニュファクチャリングをマーチャンダイジングの力が圧倒する時代を迎えつつあった。

1977年、『スター・ウォーズ』が公開されると、映画と関連グッズの市場は未曾有の拡大を遂げた。映画の成功は玩具の成功を意味し、玩具の成功はメディアによる継続的な話題提供を当然のように要求した。「デトロイトがみなさまにお届けする今年の新作です」の呼びかけにもはや力はなく、それを忠実に模しただけの小さな車はスペクタクルを欠いた。

シーズンごとの競争と勝利という「継続的なスペクタクル」をシステムに組み込み、広告の肥大化にも積極的に力を貸すことでマスメディアのお眼鏡にかなったNASCARやNHRAなどのアメリカン・モータースポーツだけが消費者の関心をつなぎとめたが、また一方で車はマスメディアの話題となるために本来の機能にない荒唐無稽な特殊能力を身につけることを余儀なくされた――

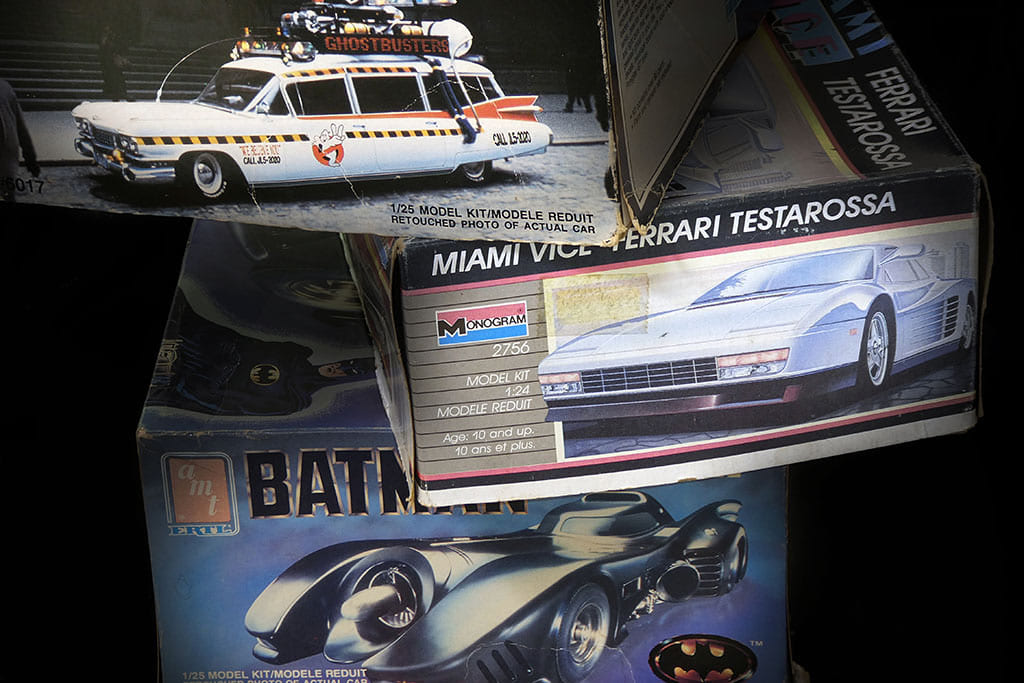

スイッチひとつで海に潜ったり(1977年)、ドライバーと相棒のように会話したり(1982年)、悪意ある魂を得て人々を惨殺したり(1983年)、科学的な幽霊駆除の移動型ステーションとなったり(1984年)、1.21ジゴワットもの大電力で時間を超越したり(1985年)、タービンジェットエンジンや遠隔自動操縦、展開型装甲、強力な各種武装を標準装備せねばならなくなったり(1989年)……

「メディアと流通が手を組んで消費トレンドを作る」構図が完成してしまった以上、もはや市場を支配するのは、製品の質や設計の巧妙さではなくなった。「どこで、どのように売るか」――巨大化するウォルマートやKマート、トイザらスといった小売業者は販売戦略の主導権を握り、消費者の目に触れる商品を選別する力を手に入れた。

消費者の興味は彼らによってつねに煽られ、そしてあらかじめ摘まれるようになった。模型メーカーにとっての課題は、デトロイトの最新モデルをいかに精密に縮小するかではなく「流通のゲームにどう適応するか」へと変わりつつあった。

同時に、製造の側もまた自身の不可逆的な変化を受け容れていた。戦後の生産技術革新を経て、1970年代後半にはすでに量産技術の成熟が極まっていた。どこで作っても一定水準以上の品質のものができあがる時代になった結果、メーカー間の技術的な優劣は薄れ、「どの工場で作るか」より「どの流通経路に乗せるか」が問題になった。

新興国での生産委託、OEM・ODMといった手法が拡大し、メーカーは自社工場を持たずとも市場を制することが可能になった。AMTアーテル、レベル-モノグラムといった伝統的なメーカーは、現代的な流通ゲームに順応しようと模索しながら、「メイド・イン・USA」を諦めざるえない日が遠からず訪れることを強く意識するようになった。

対照的なふたつのあり方

この変化を象徴する企業をふたつ紹介する。ひとつは、1989年に創業したレーシングチャンピオンズだった。流通業者が企画し主導するダイキャストカーのブランドとしてスタートし、その後の10年間で売上高2億3千万ドルにまで成長することとなるこの企業の成功は、もはや「ものづくりの巧拙」よりも「流通とマーケティングの掌握」が決定的な要因となっていたことを如実に物語っている。彼らは生産拠点をアメリカ国内ではなく中国(香港)に求め、ホビー商材全体の生産を次々と海外へシフトさせる流れを決定的にした。

一方、この流れにまったく適応できなかったメーカーとして、ここでジョーハンの名を挙げざるをえない。1991年、長らく開店休業状態にあったジョーハンは、自動車用プラスチック部品のサプライヤーであるセヴィル・エンタープライズに買収された。いかにすぐれた品質の自動車模型を生み出すか、その一事に専心するあまり、それをどのように売るかをまるで考えてこなかったかにみえるジョーハンの清算は、変化する時代のひとつの象徴だった。

「給与の未払いに腹を立てた従業員が貴重な金型をスクラップとして勝手に売り払ってしまった」「社長は金型の盗難を防ぐべく会社に寝泊まりしている」とのまことしやかな噂が絶えなかったジョーハンは、その噂を裏書きするかのように、買収価格の算定に際して申告された金型資産の名目と実態にひどく差があるとして、セヴィル・エンタープライズから訴訟を起こされたという記録が残されている。

アメリカンカープラモは「自らの情熱だけで生き残ることができなくなった」のだろうか。1/25スケールという実車との正確で揺るぎない関係性を持つプラモデルがホビー市場で中心的な役割を担っていた時代は終わり、他にいくらでもある車のおもちゃの、ことさら面倒くさい一形態として「どこなら存続を許されるか」を模索しなければならない時代を迎えてしまったのか。

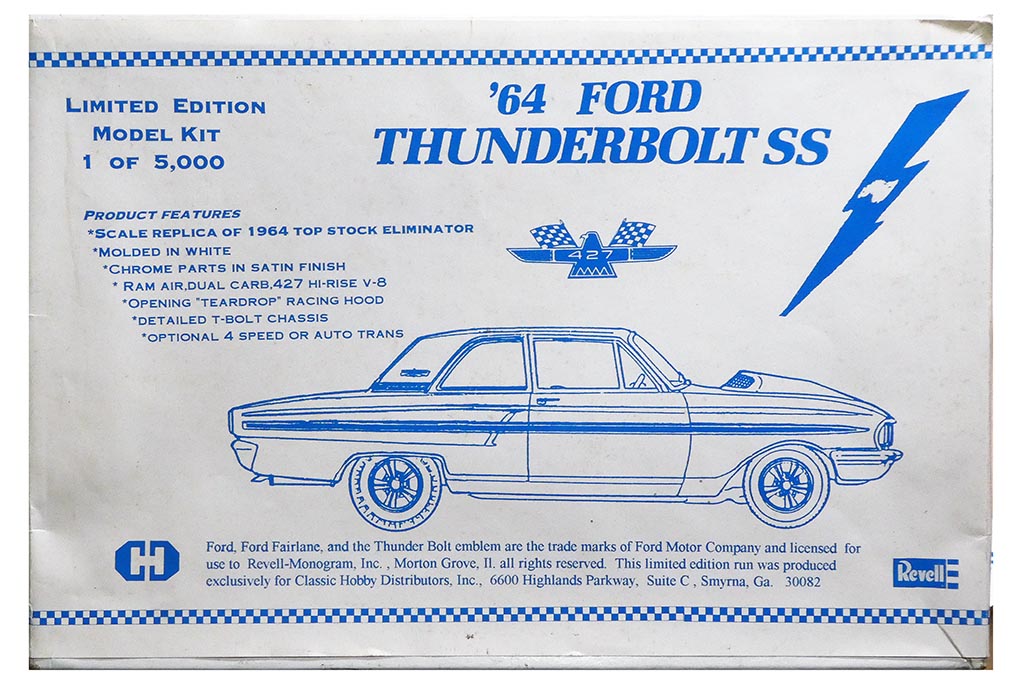

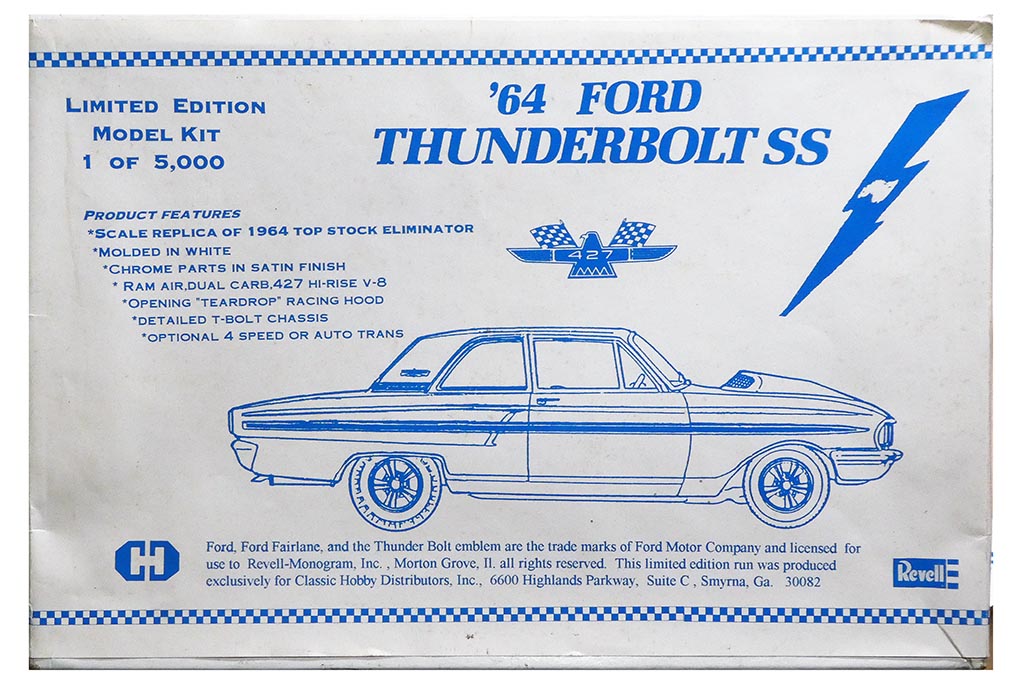

素っ気ない箱に収まった素っ気ない外観の凄いクルマの凄いキット

1990年、レベルの開発チームがひとつの新金型キットを市場に送り出した。まるでアマチュアの手になるガレージキットのような、素っ気ない白い箱に収められたキットのテーマは’64フォード・フェアレーン・サンダーボルト――26年も前のフォードが純然たるドラッグレーシング専用ハイパフォーマンス・インターミディエイトとしてわずか103台をロールアウトしたに過ぎない白い徒花が、たった5,000個限定のスケールモデルとして市場展開されたのである。

バットモビルやエクト1といったIP(知的財産)系キットが市場を賑わせる一方、「過去の遺物」と見做されつつあった伝統的なアメリカンカープラモのなかでも、とりわけ尖った展開である。テーマはレトロだが大衆的ではなく、わかる者がわかればよいという突き放しがある。

純然たるドラッグレーシング専用に生み出された’64フォード・フェアレーン・サンダーボルトは、総生産台数103台という少なさに対して、21世紀のドラッグレーシング・イベントにも顔を揃える現役個体の数が非常に多く、それは驚異的な生存率といっていい。レベルにとってのサンダーボルトは、現在のレベルに直接つながる偉大な一歩であったといえる。

いまやテレビを中心に盛り上がるプロストックやファニーカーがまだ揺籃期にあった1964年、フォード・マスタングとポンティアック・GTOのキット化で手いっぱいとなっていたamtが取りこぼしたこの「忘れ物」をレベルは拾い上げ、映画やドラマとのタイイン商品ばかりが幅をきかせる状況にスッと差し出した。

それはアメリカンカープラモ・ビルダーへの「点呼」だった。旧約聖書・士師記に登場するギデオンが有象無象ばかり3万を数える兵士からわずか3百の精鋭を選り抜くとき、水を舐めるように飲む者を「しるし」として選んだのと同じように、このようなキットを舐めるように味わおうとする者こそアメリカンカープラモの真の愛好家であるとレベルは確信していた。

いや、正確にはギデオンのように「確信したかった」というべきか――映画『デイズ・オブ・サンダー』でNASCARのドライバーを演じた26歳のトム・クルーズが大衆を魅了し、モノグラムがそれにあやかるキットを無邪気に展開してみせたこの年に、こんな抵抗を試みようとする者はレベルしかいなかった。

キットが売れたかどうかはわずか5,000個を完売した話に過ぎず、生々しいところは残念ながら記録に残っていない。しかし、このキットはただちにレベルの正式なラインナップに加えられ、ホットロッド・マガジン公式のブルーボックスをまとって、タスカ・フォードとラス・デイビス・フォードの2バージョン展開が採られた。ボックストップの写真は対をなすかのごとく左右を睨み、さながらヤキンとボアズ、二頭の赤毛のライオンのように見えた。

年寄りの繰り言に聞こえるかもしれない主張の説得力は「失われた要素は何で、なぜそれが魅力だったのか」という具体的な説明にかかっていた。移り変わりの激しい時代、途方もない時間ばかりを要求されるだろうこの手続きに、レベルは粛然と手をつけはじめた。

※今回、レベル製1/25「1964年型フォード・サンダーボルトSS」、「タスカ・フォード・サンダーボルト」、「’64フォード・フェアレーン・ストリートマシン」、AMTアーテル製1/25「ECTO-1A」、「バットモビル」、「モータークラフト・サンダーバード」モノグラム製1/24およびレベル製1/25(1/24)「『マイアミ・バイス』フェラーリ・テスタロッサ」の画像は、アメリカ車模型専門店FLEETWOOD(Tel.0774-32-1953)のご協力をいただき撮影しました。

※読者のGG60さんからは、レベル1/25「ラス・デイビス・フォード・サンダーボルト」の画像をご提供いただきました。

ありがとうございました。