日本の基幹産業としてグローバル事業を展開している自動車産業への為替レート影響は大きく、円安の状況下では輸出産業であることから追い風で恩恵を受けるとされるものの、海外ブランドはもちろん日本ブランドも海外生産車を輸入するケースもあることなどから向かい風の側面も持ちあわせています。

今回は、自動車産業への為替レート影響や業界変革期にさしかかりホンダと日産及び三菱自工の連携が模索されているといったビジネス面、そして、人気モデルでインド生産の輸入車でもある「WR-V」の実力を中心にご紹介します。

為替レートの自動車産業への影響と輸入車No.2のホンダ⁉

自動車産業の構造は多岐にわたりとても複雑ですが、為替レートの変動による影響について、例えば円安状況下における影響を大別すると“輸出によるプラス”と“輸入によるマイナス”に分けられます。円安によるプラス影響は収益を生み、自動車の完成車(CBU=Completely Built Up)の輸出額が輸入額(生産活動に必要とするエネルギーを始め原材料や部品といった全て)を上回るためからもたらされます。具体的には、仮に完成車の組み立てや検査等の工程より前の部分を全て輸入していたとしても、マージンも含めた完成車としての輸出額が必ず輸入額を上回るため、円安によって収益が確実に生み出されるというメカニズムです。

それに伴い、円安は完成車の国内生産及び輸出が多い自動車メーカーほどプラス影響を受ける傾向にありますが、1980年代の日米貿易摩擦に端を発した海外生産の拡大によって円安影響によるプラス効果は減少したようにも思えるものの、現在も年間に約208万台を輸出しているトヨタを筆頭にマツダが約69万台、SUBARUが約51万台、日産が約44万台と続き円安影響による収益効果が見込まれますが、他のメーカーは25万台以下の輸出規模であるため、そこまでの円安によるインパクトは無いように思われます(輸出台数は全て2023年度の各社公表から、トヨタは日野を含む)。

しかし、完成車とは別にCKD(Complete Knock Down)やSKD(Semi Knock Down)といった、いわゆる海外のノックダウン生産向けの部品をパッケージとして輸出することで完成車よりも効率的に梱包や積載ができるため、輸送コストが減らせるといった面や関税の面(日本からアメリカへ輸出する場合は乗用車の完成車と部品は同じく2.5%であるが、国によって税率は異なる/2024年5月現在、日本自動車工業会調べ)等のメリットを戦略的に活かして円安効果を各社は引き出しています。

例えばホンダは、輸出台数として完成車(CBU)を公示していて9.4万台(2023年度)ほどの規模に見えるのですが、1円の円安で営業利益に100億円ほど影響するそうで(ホンダ広報回答より)、完成車以外にもノックダウン生産分があるので円安効果はより大きく、2023年度の業績にも貢献したと考えられます。

参考までに、為替の影響についてホンダ(本田技研工業株式会社)広報に問い合わせたところ、

<為替変動に対する考え方>

安定した事業運営の為には、短期的にボラティリティが大きくなるよりも、長期的に安定した為替が望ましい。

<急激な為替変動の影響・為替感応度について>

従来USドルに対して1円の円安は、営業利益を約120億円押し上げる効果があったものの、近年の原材料高騰によって、円安によるコスト増影響も大きくなってきている。これを加味した正味の為替影響はUSドル 1円の円安で約100億円程となってきている。

といった回答をいただきました。

一方、円安によってもたらされる日本の自動車産業への影響はプラスばかりではなく、輸入品やエネルギー価格の高騰、そもそも通貨である円の価値が低いという状態は国力の低下やグローバル経済における日本の影響力低下にもつながるため、海外への投資や進出の妨げ、M&Aや提携におけるネガティブインパクト等、結果として日本国内の経済が衰退する懸念もあると考えられます。

グローバル経済圏でのビジネスが基本の自動車産業においては、海外への投資や人材の確保、原材料や部品等の輸入、そして、完成車の輸入におけるマイナス影響は大きく、海外ブランドはもちろんのこと日本ブランドにおいても円安による輸入コスト増が各社の収益圧迫にもつながり、販売面への影響も懸念されてきます。

実際の例として、日本ブランドであるホンダも完成車やノックダウン生産部品の輸出で円安のプラス影響(効果)を受けるものの、インド生産による輸入車で人気のSUV(Sport Utility Vehicle=スポーツ・ユーティリティー・ビークル)である「WR-V」の販売が好調で〔30,339台(2024年/日本自動車販売協会連合会)〕、今やホンダは輸入車No.2の状況〔計45,107台(2024年/日本自動車輸入組合)、「WR-V(インド)」の他にも「オデッセイ(中国)」や「アコード(タイ)」等も輸入車〕であるため、円安(USドルを軸にユーロやルピー、他も動く傾向)によって輸入車各社と同様にマイナス影響も受けていると考えられます。

そして、輸入車も取り扱っているという背景からホンダ(本田技研工業株式会社)やトヨタ(トヨタ自動車株式会社)といった日本の企業も日本自動車輸入組合(Japan Automobile Importers Association=通称JAIA)の組合員となっています。

ホンダ アメリカ オハイオ工場(Honda)

円安の効果と変革期におけるホンダと日産及び三菱自工の連携模索

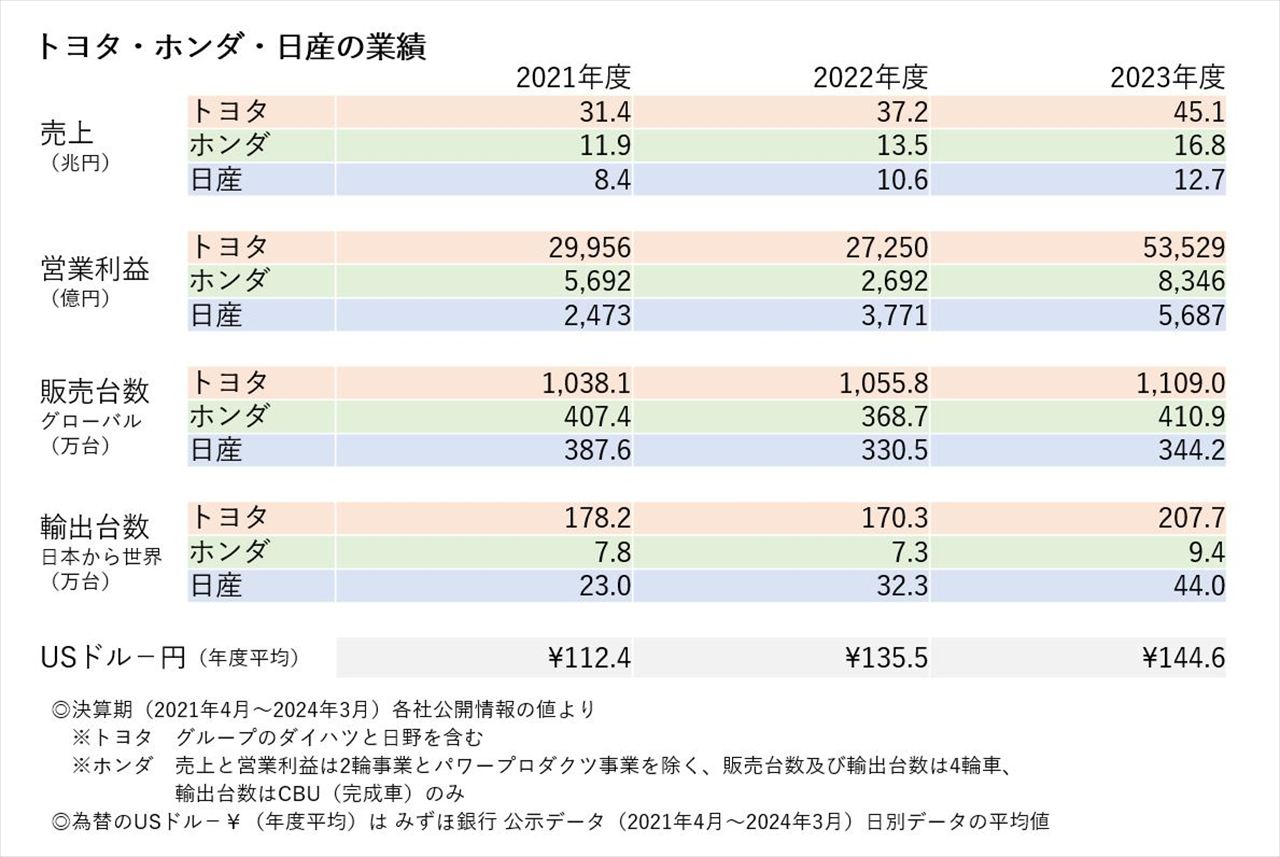

現在(2025年3月)は少し円高基調も見られるものの、円安がこれまで日本の自動車産業へどのように影響してきたのかについて、日本の自動車大手3社(トヨタ、ホンダ、日産)の過去3年の業績から分析してみますと、円安と売上、輸出台数と営業利益のそれぞれにおおよその相関がみられます。

これらを紐解いてみますと(もちろん他の影響因子は多数あるものの)円安によって輸出産業である自動車は全体の売上が増え、国内で生産する完成車の仕向地については輸出先の市況(販売等の状況)や国内販売の需要と供給の状況等からバランスを鑑み収益軸で戦略的に変動させていて、輸出台数を増やせると結果として営業利益も増えていると大まかに分析することができます。

完成車の輸出先が供給過多で在庫が滞留するといった状況にでも陥らぬ限りは、円安の状況下ではできるだけ国内生産からの輸出台数を増やして収益増を図るのが得策であるため、国内の人気車を中心に納車待ちが今も続いている背景には円安もいくらか影響してきたと考えられます。

トヨタ・ホンダ・日産 2021-2023年度の業績

また、日本の自動車大手3社の比較では世界最大手の自動車メーカーでもあるトヨタの事業規模が抜きん出ていて、新規事業へ投資するための資本力やマスプロダクション効果等の観点から事業規模の大きさが勝負の側面もあるため、経営統合は見送られたもののホンダと日産の提携(自動車の知能化・電動化時代に向けた戦略的パートナーシップ)も必然であったと考えられますが、企業規模は小さくとも新興メーカーや老舗のスポーツカーメーカーで業績や株価が好調であるメーカーも存在することから規模だけで将来性は論じられないとも言えます。

現在も継続しているホンダと日産及び三菱自工の戦略的パートナーシップにおいては、例えばアメリカでホンダのHEV(エンジンと電動モーターのハイブリッド自動車)と日産のBEV(バッテリー型電気自動車)を相互に効果的に供給連係するといった提携戦略等が実現できれば相応のシナジー効果は得られると考えられますが、経営統合にあたっては人材のマネジメントや工場及び設備、他のリソース共有や統廃合といった合理化と適正化に向けた推進課題へ対応する難易度は高く、さらに「ブランドポジション」と「販売主力地域」の両方が重なるためブランドの共存が難しいことから、今回のホンダと日産及び三菱自工の“経営統合が見送られた”ことは経営判断として合理的だと捉えられます。

つまり、ブランドを共存する成功例としてVWグループ(ベントレー、ランボルギーニ、ポルシェ、アウディ、VW、他)のように「ブランドポジション」が重ならない場合、もしくは、まさにルノー(欧州)、日産(北米)、三菱自工(ASEAN)のように「販売主力地域」が重ならない場合にブランドが共存でき全体の事業規模も拡大が図られるためシナジー効果を得ることができますが、そうでないと収益性の観点から事業の統廃合やリストラが必要となってしまい経営統合による規模拡大の効果がそもそも消えてしまうという論理です。

では、前述の論理に沿って経営統合によるシナジー効果が考えられる組み合わせを検討してみますと、ホンダはこれまでにV型6気筒エンジンの供給や水素(燃料電池)事業、他の提携で一定の成果を出してきたGM(General Motors Company)は「ブランドポジション」が重ならず(ホンダは小中型車、GMは大型車)、さらには北米を中心にトランプ大統領の各種政策への対応力も強化されると考えられ、さらにホンダには言わずと知れた2輪事業(世界最大手メーカー、利益面でホンダを支える)、パワープロダクツ事業(汎用エンジンや耕運機等)やマリン事業(船外機)、ジェット機事業等もあるため違った領域においてもさらなるシナジー効果が期待できます。

対して日産は、カルロス・ゴーン氏の強いリーダーシップによって2017年にはアライアンス(ルノー・日産・三菱自工)で販売世界一(約1060万台)も実現したことのあるルノーは「主力販売地域」が重ならず、前述の実際の成功例のひとつでグローバルサプライチェーンを実現したきた実績もあります。

そういった意味では、それぞれが既に持つ提携関係(ホンダはGMと日産及び三菱自工はルノーと)を再構築及び強化していくのも今後に向けたひとつの方策ではないでしょうか。

日産自動車・Honda・三菱自動車工業 共同会見(Honda)

ホンダの人気実力モデル「WR-V」はインド生産の輸入車

「WR-V」はホンダのインド法人である「Honda Cars India Ltd.」のラジャスタン州タプカラ工場で生産される日本への輸入車で、2024年3月後半の発売にもかかわらず同年の登録車ランキング27位に入る人気モデルです。

人気の理由のひとつだと思えるスクエアで力強くガッチリ感のあるエクステリアは、SUVらしい迫力があって実際のサイズ(全長×全幅×全高=4325×1790×1650 mm)よりも大きく感じますが、実際に運転してみればその取り回しの良さからコンパクトカーに分類されることが理解できます。

WR-V

WR-V フロント

WR-V サイド

WR-V リア

インテリアはオーソドックスで落ち着いていて、上質とまでは言わないまでも設えと品が良くて操作系も扱いやすく、前席も後席も前後左右及び頭上も十分に広い居住空間を持っていて、シートもクッション性とホールド性が良好で長時間乗っても快適です。特にインテリアの中で印象的だったのは、天井部からの白系の内装が上品で質感が高くて好感を持ちました。

そして、ラゲッジスペースもスクエアなエクステリアからのイメージ通り、高さも横幅も奥行きも共に広く、実用的で使いやすい設計です。

WR-V フロントインテリア

WR-V リアインテリア

WR-V インテリア上部

WR-V ラゲッジスペース

直列4気筒の118PSを発揮する自然吸気エンジンは、ヴェゼルのハイブリッドモデルに搭載されるエンジンのように“アトキンソンサイクル(圧縮比よりも膨張比が大きい、ホンダの提唱する4輪車のアトキンソンサイクルは正確には吸気バルブを遅く閉じて一度シリンダー内に吸い込んだ混合気の一部を吸気ポートに戻すことで圧縮比よりも膨張比を大きくするいわゆるミラーサイクル)”の運転制御モードは持ちあわせず、“オットーサイクル(圧縮比と膨張比が同じ、いわゆる通常サイクル)”の運転制御モードのみで、ヴェゼルのガソリンエンジンモデルと同じエンジンが搭載されているとスペックが同一であることからも考えて良いかと思われます。

エンジンの始動、走り出しから速度が乗るまでの加速は搭載される無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)と相まってスムースで、アクセルを踏み込めば決して速いといった感じまではないものの…ホンダエンジンらしく高回転域まで抜けの良い排気音と共にふけ上がる気持ち良さが感じられ、ホンダエンジンらしいフィーリングは「WR-V」もきちんと持ち合わせています!

WR-V エンジンルーム

日常の運転域におけるハンドリングは、多くのコンパクトカーがそうであるように軽快で運転しやすく、挙動は落ち着いていてエクステリア同様にガッチリ感も感じられ安心して走ることができます。また、助手席側ドアミラーの下に付いている「サイドアンダーミラー」も停車時や発進前などに車両左側下部を確認する際の安全に寄与してくれます。

WR-V サイドアンダーミラー

アクティブセーフティーの面では、安全運転支援システム「Honda SENSING(ホンダ センシング)」を標準装備していて、衝突軽減ブレーキ<CMBS>、誤発進抑制機能、後方誤発進抑制機能、近距離衝突軽減ブレーキ、急アクセル抑制機能、歩行者事故低減ステアリング(歩行者側の車線を逸脱して歩行者と衝突の恐れがある場合に警告、さらに車道方向へのステアリング操作を支援)、路外逸脱抑制機能、アダプティブ・クルーズコントロール<ACC>、車線維持支援システム<LKAS>、先行車発進お知らせ機能、標識認識機能、オートハイビーム、パーキングセンサーシステムといった現代における安全装備の水準を十分に満たす機能を備えていて抜かりはありません。

全体としては、これらの内容を備える人気実力モデル「WR-V」が200万円台前半のメーカー希望小売価格(消費税込み、デビュー時に210万円を切っていた最廉価グレードXは2025年夏頃に一部改良後の発売予定)から提供されていると考えれば非常にコストパフォーマンスは高く、特に輸入車に厳しい円安の状況下で実現しているのは企業努力とも思われますし、そもそも古くから海外生産でも日本生産と変わらぬ品質を実現してきたホンダの製品において、そういった懸念を論じるまでもないのは明白で、もちろんサービス及びメンテナンスの面でも心配なく、安心安全からもとても魅力的だと思います。

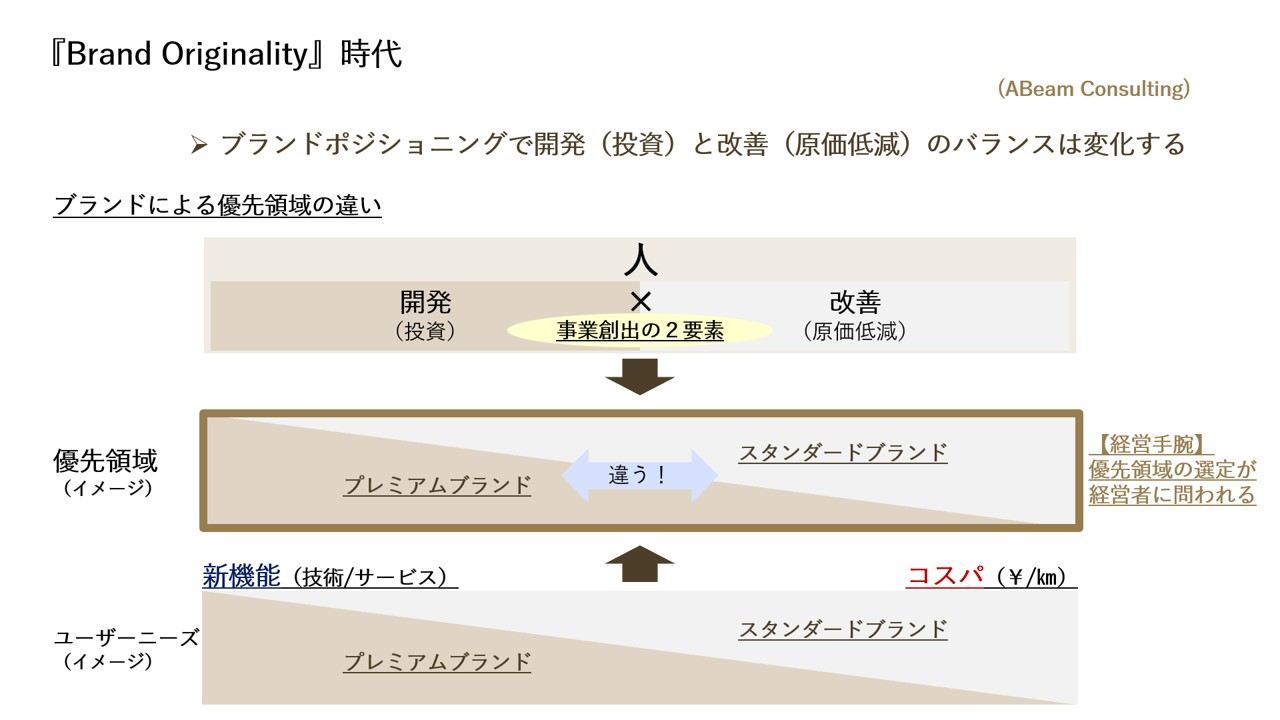

「ブランドオリジナリティ」時代の自動車産業と円安の長期的影響

自動車産業は2016年に当時のダイムラー社(現メルセデス・ベンツ・グループ社)が掲げたCASE(Connected=コネクティッド、Autonomous=自動運転、Shared&Services=シェアとサービス、Electric=電動)によって旧来とは異なる新しい事業領域が急速に広がる変革期にあり、特に地球温暖化の対策に関係する電動化や次世代に向けて進化が続いている自動運転、それらの進化には必須のソフトウェアといった新しい分野への取り組みが拡大しているため、各ブランドにおいてはどこが“特徴か?持味か?魅力か?”といった「ブランドオリジナリティ」が問われる時代です。

それらによって、結果的にはサプライチェーンの構造も変化していて自動車の本体のみであったかつてとは異なり、事業領域によっては垂直統合型から水平分業型の形態への変化も(実際にはその限りではないものの)散見され、取引におけるパワーバランスも従来とは異なってきている中で事業規模も重要視されています。

伴い、長期的にはアメリカを中心とするITやソフトウェア、半導体、或いはバッテリーといった次世代事業を手掛ける世界の列強企業とのリレーションや提携が日本の自動車産業における技術やサービスにおいては重要で、さらにそれらが拡大すると為替レートの円安による自動車産業へのプラス影響が現在より縮小して調達コストはもちろんのこと、より一層にM&Aや企業間の提携といったリレーションの面、パワーバランスの面でマイナス傾向のインパクトも予想されます。

現状は企業規模の大きい世界大手の自動車メーカーを中心に次世代事業の手の内化が推進され、M&Aや提携等による企業の囲い込み、生産能力の拡大といった大規模投資が行われ、企業の体力勝負の様相を呈していますが、仮に円安が今後も長期的に続けば日本国外の列強企業に日本の自動車産業が支配されていく可能性も考えられ、さらには、株価へのネガティブインパクトも想定されるため、今後も円安が続くとすれば必ずしも日本の自動車産業にとってプラスばかりではないと予想されます。

2025年2月7日、アメリカのトランプ大統領と日本の石破総理の首脳会談が実施され、その中でアメリカに日本が150兆円もの投資をする目標を掲げて、その筆頭であるトヨタの豊田会長に対して、トランプ大統領が「よろしく」の意を唱えたことは日本の自動車産業が外交にも大きい影響を与えることを示していますので、自動車産業は重要な位置付けにあると言えます。

そういった中、エクステリアや走りも魅力的で品質も良いホンダの「WR-V」のように日本ブランドにおいても海外生産モデルの輸入が行われていることは、為替レートはもちろんのこと、時代の変化に対応する一手でもあると言えるのではないでしょうか。

Brand Originality時代(ABeam Consulting)

「ホンダWR-V」主要諸元

全長×全幅×全高=4325×1790×1650mm、ホイールベース2650mm

車両重量1230kg

エンジン=水冷直列4気筒(自然吸気)、排気量=1496cc、

ボア×ストローク=73.0×89.4mm、圧縮比=10.6、横置搭載

最高出力118PS/6600 rpm、最大トルク142N・m/4300rpm

変速機=無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)+パドルシフト

WLTCモード燃料消費率=16.2km/L

参考リンク)

「WR-V」ホームページ(Honda)

https://www.honda.co.jp/WR-V/?from=auto_header

新型SUV「WR-V」を発売(Honda)

https://global.honda/jp/news/2023/4231221-wr-v.html

「WR-V」を一部改良し発売

https://global.honda/jp/news/2025/4250306-wr-v.html

輸入車新規登録台数(速報) 発表資料(日本自動車輸入組合)

https://www.jaia-jp.org/ja/stats/stats-new-car-ja/?post_year=2024

日産自動車、Hondaと三菱自動車、3社協業形態の検討に関する覚書を締結(Honda)

https://global.honda/jp/news/2024/c241223c.html

日産自動車、Hondaと三菱自動車 3社協業形態の検討に関する覚書の解約について

https://global.honda/jp/news/2025/c250213b.html

二輪車・四輪車・パワープロダクツ アメリカでの生産を開始 現地で生産してこそ社会の一員になれる(Honda)

https://global.honda/jp/guide/history-digest/75years-history/chapter2/section2/page2.html

自動車関税率・EPA/FTA(日本自動車工業会)

https://www.jama.or.jp/statistics/facts/tariff/index.html

外国為替相場情報 ヒストリカルデータ(みずほ銀行)

https://www.mizuhobank.co.jp/market/historical/index.html