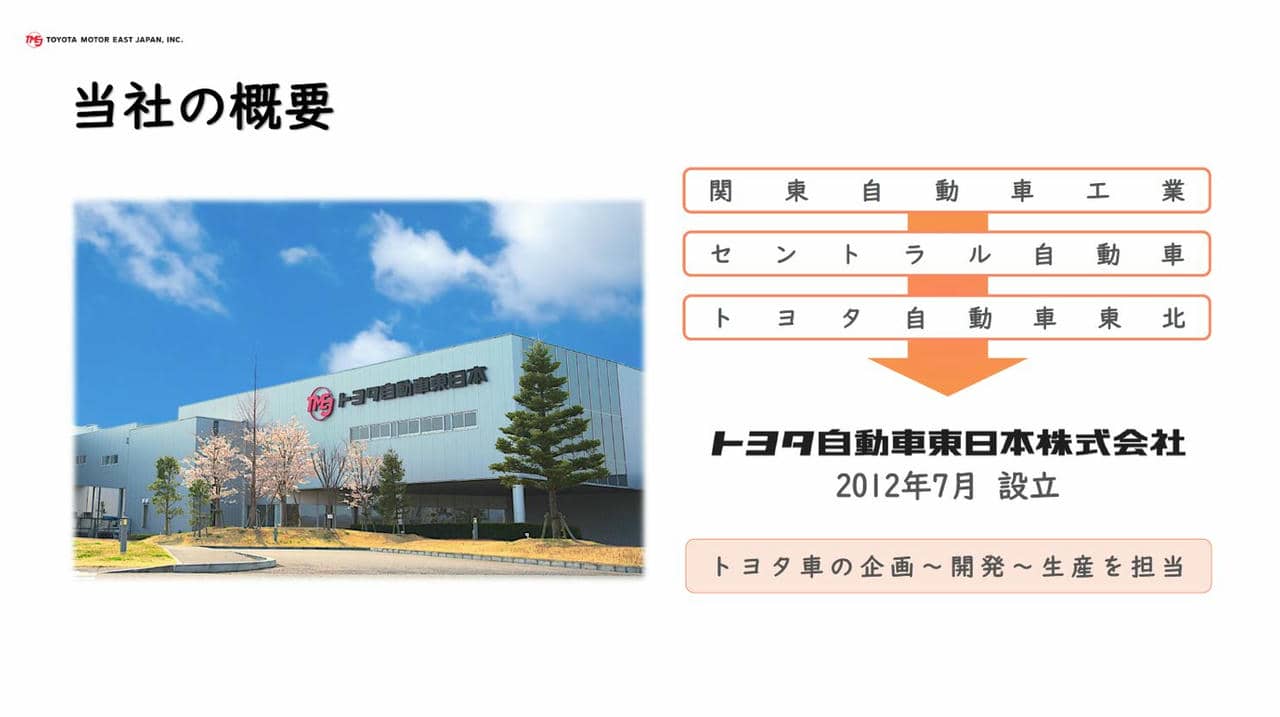

トヨタ自動車東日本の成り立ちと現在の状況

トヨタの生産拠点と言えば、本社(トヨタ自動車株式会社)のある中部エリアやレクサスの工場(トヨタ自動車九州株式会社)で知られる九州エリアを思い浮かべる方も多いかと思われますが、東北エリア(宮城県と岩手県)にもトヨタの主力生産拠点として、世界へ向けて小型モデルを中心に生産を担う“トヨタ自動車東日本(トヨタ自動車東日本株式会社)”が存在します。

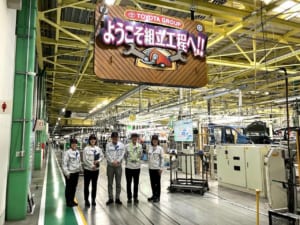

【画像18枚】最新設備が整っている工場は圧巻! トヨタ自動車東日本宮城大衡工場の詳細を見る

「東北を元気に!」を掲げて誕生したトヨタの国内第3の生産拠点

今回は、そのトヨタ自動車東日本の成り立ちや現在生産しているモデルについて、“からくり”や“AI”も取り入れた「トヨタ生産方式」によって各種モデルを着実に安定生産する最新の宮城大衡工場への訪問、カーボンニュートラル推進や異業種相互研鑽活動(異業種連携)を東北発で取り組んでいる状況などについて、リーダーである林田領域長や同社の本社がある大衡村の小川村長へのインタビューも交えてご紹介します。

東日本大震災の翌年(2012年)の7月に、中部エリアや九州エリアに次いでトヨタの国内第3の生産拠点として “関東自動車工業”と“セントラル自動車”と“トヨタ自動車東北”の3社が結集して、東北を元気に! を掲げて“トヨタ自動車東日本”は誕生しています。

その後、2016年4月にトヨタ自動車はカンパニー制を導入。それに伴ってトヨタ コンパクトカー・カンパニーと一体でトヨタ自動車東日本は素早く動き意思決定できる体制を構築、現在に至るまで常に新しい取り組みやカイゼン(改善)を行い着実で確かなクルマづくり(自動車の生産)を継続しており、同社の年間生産台数は公表されていないものの販売(登録)台数等からおよそ40万台超の規模と推計されます。

続いて、同社の2025年3月期の決算〔トヨタ自動車東日本株式会社 第13期決算公告 | 官報決算データベース 2025年06月19日 官報掲載 より、( )内は対前年比〕は、売上高9,484億9,600万円 (+10.51%)、営業利益188億1,000万円 (+68.34%)、経常利益213億2,000万円 (+68.18%)、純利益138億7,000万円 (+102.66%)、利益剰余金587億9,100万円 (+7.36%)、純資産1,038億4,600万円 (+4.04%)、総資産2,706億1,600万円 (+14.05%)といった状況から好業績であると捉えられ、東北エリアにおいては“東北電力株式会社”に次いで2番目の事業(売上)規模を誇ります。

本社及び完成車生産の宮城大衡工場(宮城県黒川郡大衡村中央平1番地)、完成車生産と海外事業体を支援する岩手工場(岩手県胆沢郡金ケ崎町西根森山1)、エンジンやブレーキ等のユニットを生産する宮城大和工場(宮城県黒川郡大和町松坂平5-1-1)、プレス金型を生産する須山工場(静岡県裾野市須山2810-1)、富士裾野テクニカルセンター(静岡県裾野市御宿1501)、海外拠点で生産設備を担うAUTO CS ENGINEERING CO.,LTD.(タイ王国 チョンブリ県)と東北を中心に静岡県やタイでも事業を展開しています。

トヨタ自動車東日本の生産モデル

2025年8月現在、トヨタ自動車東日本で生産しているモデルは、「ヤリス」「ヤリス クロス」「カローラ アクシオ」「カローラ フィールダー」「カローラ クロス」「シエンタ」「JPN TAXI(ジャパンタクシー)」、そして、レクサスの「LBX」といった小型モデルを中心におよそ10車種ほどです。

それらは、現行モデルのデビュー(2020年2月)以来、国内の登録車としてベストセラーを走り続ける「ヤリス シリーズ」や、セダンの「カローラアクシオ」、ファミリー向けに人気の「シエンタ」、小型高級SUVの「LBX」、そして、タクシーとしてお馴染みの「JPN TAXI」や「コンフォート ハイブリッドタクシー(香港版のJPN TAXI)」といったように多種多様であると同時に国内は元より世界へ向けて生産され、送り出されています。

そして、「ヤリス クロス」については、宮城大衡工場と岩手工場の2工場で生産が行われていて、岩手工場はトヨタのフランス工場(Toyota Motor Manufacturing France=TMMF)へ生産支援等のバックアップを担うマザー工場の役割も持っています。

世界で導入されている「トヨタ生産方式」について

「トヨタ生産方式(Toyota Production System=TPS)」と言えば、現在は世界的に有名で多くの企業において、その方式は導入されていますが、その根幹は「徹底したムダ(無駄)の排除」によって原価低減を図ることでお客さまに貢献すること、需要変動、多種少数生産にも柔軟に対応できることなどが本来の目的で、今もカイゼン(改善)が各所で続けられており、そもそもはトヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)元副社長の「大野 耐一氏」が同元社長の「豊田 英二氏」のバックアップのもと確立したとされています。

その「トヨタ生産方式」における二本柱は、トヨタ自動車の創業者である「豊田 喜一郎氏」が思案したと言われる「ジャスト・イン・タイム」と“誰かの仕事を楽にしたい”という想いから各種の「自動織機」を発明したトヨタグループの始祖である「豊田 佐吉氏」の思想によって生まれたニンベン(人)のついた「自働化」です。

具体的に「ジャスト・イン・タイム」は、ユーザーであるお客さまからの注文に応じて自動車を生産するにあたり、各生産工程の“同期化”と(需要=)生産変動に対応して“平準化”を図る生産方式で、“必要な物を必要な分だけ必要な時に”前工程から引き取る“かんばん方式”を取り入れて生産を成立させていることから、“ムダ”以外の何物でもない倉庫の在庫、さらには各工程間の在庫も減少させることで、それぞれの在庫に必要とする場所や保管のための設備、管理工数、さらには在庫金利等も減らしています。

そして、「自働化」は自動化に人間の知恵を付与することにより、例えば生産設備で不良品が生産されていることを気づかずに延々と不良品を作り続けることがないように設備を停止する機能を設けることや、“ポカヨケ”と称して安全面や品質面などにおけるヒューマンエラーの防止も含めた対策を実施することなど、「ジャスト・イン・タイム」と合わせて、いずれも絶え間ないカイゼンが今も実施されていて、それぞれの現地現物で進化を続けています。

「トヨタ生産方式」について、その真髄は簡単に論じられるほどたやすくはないですが、「ムリ・ムダ・ムラ」の排除が原理原則だと捉えられ、つまり、ムリは安全を阻害し、ムダは原価を引き上げ、ムラは不安定を生じるといった各課題についてのカイゼンを図ることを基本として、安易に設備の刷新等の投資には走らず、まずは“作業のカイゼン”から着実に実施するという理念と現場力が、今日におけるトヨタの強さを支える根底にあると感じます。

新しいソリューションを買ってきて導入すればカイゼンが図られるといった風潮の危うさも散見される現在の各業界における各事業においては、日本の高度経済成長時代から低成長時代に骨格ができあがり、その後も進化を続けて世界的に称賛されている「トヨタ生産方式」について、改めて熟考してみるというのも良いのではないでしょうか。

「トヨタ生産方式」で多種のモデルを生産する宮城大衡工場

今回は、宮城大衡工場の中から最終の組立ラインと検査ラインを視察させていただく機会を得ることができ、組立部の「内山 崇 部長」にご説明いただきながら「トヨタ生産方式」を現地現物で実際に見て確認することができました。

工場に入って最初に驚いたのは、自動車の生産ラインと言えば同じモデルが延々と流れて組み立てが行われ、一定の生産ロットで違うモデルに切り替えるというイメージですが、宮城大衡工場の組立ラインには、「シエンタ」「カローラ アクシオ」「カローラ フィールダー」「ヤリス クロス」、そして、「JPN TAXI」と車両の形が全く異なるモデルが1台毎に並び流れていて、当然ながらきちんと組み立てられている様相は圧巻と言わざるを得ません。

つまり、如何に多種少数生産に適用力が高い「トヨタ生産方式」で生産されているとはいえ、ここまでボディタイプの違う異なるモデルが1台1台、見事に組み立てられていく様子は、仮にどんなタイプであってもこの工場であれば組み立てられる! とさえ思いました。

内山部長によると『組立ラインを流れている1台1台、お客様の仕様に対して 必要な部品が間違えることなく工程へ供給されています』とのことで、モデルで異なる部品が1台1台に組み付けられていく工程は、まさに「トヨタ生産方式」の「ジャスト・イン・タイム」が実現されていて感動します。

そして、『一般的な乗用車よりも機能や装備が多い「JPN TAXI」のみ、工程が多いことから専任メンバー1名がラインを「JPN TAXI」と一緒に進んで行くことで、決められたタクト内で組み立てられる他のモデルと同じ時間で組み立てられていきます』と話され、実際に「JPN TAXI」が組立ラインを流れているところを見ると、専任メンバーの方が「JPN TAXI」と共に組立工程を進んで作業を担われていました。

現場のカイゼンについて、『スペースの関係で右側からしかアクセスできないラインになっているのですが、元々はデメリットであったところをカイゼン活動によって、今では片側のみからアプローチする合理的かつ効率的な工程を結果的に実現でき、強みの一つになったと考えています』とも内山部長は説明されていました。

また、“からくり”による「自働化」も各所に見ることができ、歯車やテコの原理、バネなどの機構や傾斜などの自然の摂理を用いることで、動力を使わずに各工程を担っていて、例えば作業台車へのぜんまい仕掛けによって作業の低負荷化を図ったり、傾斜(重力)を利用して部品を搬送したり、さらには移動の迅速性と労力を減らすために“キックボード”を利用したり、さまざまなところにさまざまなカイゼンがみられます。

さらに、内山部長によると『工場内で使用されているロボットのハードやソフトは全て内製で賄っていて、内製だからこそ出来る工夫と、不具合が発生した際に外部による修理等を待たず迅速に復旧対応ができるため、内製にこだわることをずっと教えられてきました』と話されていました。

客観的に捉えれば、トヨタ車の中では相対的に車両価格が低めのモデル、つまり、低い原価が求められる小型モデルの数々をユーザーであるお客さまのニーズに応えて生産、作り分けている宮城大衡工場は、生産変動に対する柔軟性や強度、“ムダ”が少なく原価効率の面で世界的に見てもトップレベルにある工場であろうと、日本はもちろんのこと世界におけるトヨタの小型車の販売や顧客満足度などの実績、物は嘘をつかないところからも推定できます。

そして、カイゼンによって生み出したスペースをミーティングや休憩のスペースに変えているところも特徴で、とても合理的で良い結果がカイゼンの積み重ねから創出されているといったところも伺えました。

検査ラインとAI活用の取り組み

昨今、さまざまなところで議論を呼んでいる“AI”ですが、宮城大衡工場でもAIが活用されていて、今回は、AIの取り組みをリードして文部科学大臣から創意工夫功労者賞の表彰も受けた「金子 夏樹 リーダー」に実際のAIを活用した工程カイゼンについて説明いただきました。

金子リーダーは、『タイヤサイズの確認工程では、一日に何度も何度も、およそ700回も体を屈めて屈伸運動を伴う確認作業であったところを、AIによる画像解析を取り入れることで、体を屈めずに作業を実施できるようにカイゼンしました』とのことで、実際にその工程を見てみると、体を屈めることなく確認作業をしている姿を見ることができました。

さらに、『AIの開発にはIT(Information Technology=情報技術)未経験のメンバーも含まれていましたが、これまでに急速に学習と開発を実現していて、そのAIを活用したカイゼンについて毎年更新しています。そして、岩手工場とも競いながら高度化を図っていて、将来的には指定自動車項目の検査(完成検査)の完全自動化を目指しています!』と話されていました。

補足として、指定自動車項目の検査とは、国土交通省による自動車の型式指定制度(Type Designation Systeme=TDS)により、検査場(運輸支局等)に自動車を持ち込まずともメーカー内で検査(完成検査)を実施することで、それによって保安基準の適合が証明され公道を走ることができます。

今回、ちょうど香港に輸出するという真っ赤な「コンフォート ハイブリッドタクシー(香港版のJPN TAXI)」がラインオフされていて、まさに“東北から世界へ!”の国際企業であることも垣間見ることができました。

大衡村の小川村長インタビュー

今回は、トヨタ自動車東日本の本社及び宮城大衡工場のある宮城県黒川郡大衡村の「小川 ひろみ 村長」にも同社が地元の大衡村へどのように影響しているのか? などについて、インタビューの機会をいただくことができました。

大衡村は宮城県のほぼ中央に位置している宮城県唯一の村で、総面積60.32平方km、東西約16kmで南北約7kmの東西に長い楕円形をしており、人口は5500人(令和7年5月末現在)の自然豊かな村で、令和5年4月に小川村長は就任されています。

小川村長にお話を伺ったところ、『大衡村は、北海道及び東北エリアで唯一の“自立持続可能性自治体(2024年推計、2050年までの20-30代の若年女性人口の減少率が20%未満予測)”に選出され、また、18歳までの医療費や村外への通学者を含む中学生までの給食費無償化も実現しており、その源泉にトヨタ自動車東日本など企業の存在は大きいです』と述べられます。

続いて、『“セントラル自動車”が以前より村に所在されていたところへ、東日本大震災後の翌年に、“トヨタ自動車東北”と“関東自動車工業”も一緒になって、“トヨタ自動車東日本”の本社が大衡村に設立され、関連する企業にも大衡村へお越しいただき現在に至るのは、とても嬉しいことです』と話されます。

さらに、『大衡村には高校や大学はないため、中学校を卒業後に進学すれば必ず村の外へ行くのですが、トヨタ自動車東日本などの企業さまがあるため昼夜人口比率が近年は1.83と全国の市区町村で18位にもなっておりまして、仙台市や東松島市、大崎市など宮城県内の各地から日中に人が集まっているのも大衡村の特徴です』とも話されていました。

また、『大衡村は自動車などの工業とあわせ、従来からの農業の村でもあるため、農業と工業の共存できる村を目指しており、スマート農業に取り組まれているトヨタと農業の面でも今後は連携できたら良いと思っております』とのことでした。

そして、村の将来の展望については、『交通の便がさらに良くなるようにしたいと考えており、同じく宮城県内の首長である東松島市の「渥美 巖(あつみ いわお)市長」と東松島市と大衡村の直通道路があると良いよねと話していて、さらに、将来的には工業団地の朝晩の通勤ラッシュ時間帯の渋滞が激しいため、トヨタの手掛けている空飛ぶ自動車〔電動垂直離着陸機(Electric Vertical Take-Off and Landing=eVTOL)〕で通勤してもらえる時代が来ると良いですね!』と将来の夢やビジョンも話されていました。

今回のインタビューを通して、トヨタ自動車東日本の存在が大衡村にとっては非常に大きく、渋滞等の課題もゼロではないものの、全体としては“自立持続可能性自治体”に選出されるなど村の活性化へとても寄与、貢献していて、さらには村民の生活においても各無償化など、とてもポジティブで良いWin. Win.の存在であると理解することができました。

トヨタ自動車東日本が推進する将来戦略と地域連携

トヨタ自動車東日本が将来に向けて推進する事業内容について、同社の地域連携推進の責任者で総務部、広報部、PE・環境部も統括する「林田 愼太郎 領域長」にもインタビューの機会をいただくことができました。

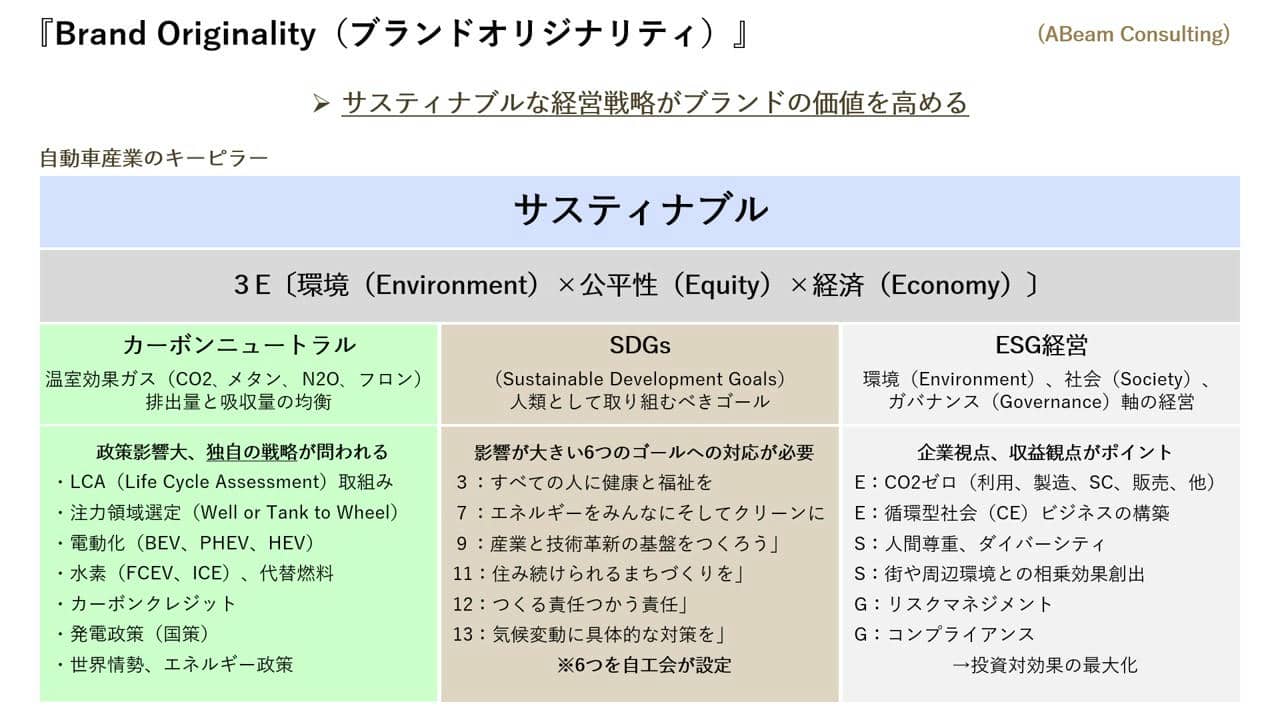

始めに、カーボンニュートラルの推進についてお伺いすると、『私たちは東北の地域とともに、カーボンニュートラルな循環型経済の実現と、東北の自動車産業の持続可能な発展をビジョンに掲げています。“省エネ活動”と“再エネ導入”という2本柱で2035年の工場CO2排出量ゼロを目指しています』とのことでした。

続けて、『東北は自然エネルギーや再エネ(再生可能エネルギー)の導入実績が豊富ですが、私たち自動車メーカーが単独で再エネ事業に取り組むのはハードルが高く、難しい状況でした。小売電気事業者の一般社団法人 東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会(TAGA)設立の際には、地方自治体の協力や東北電力への一部業務委託など、地域の皆さまとの連携によって活動を進められるようになりました』と協会設立の経緯と地域への感謝を述べられておりました。

そして、『カーボンニュートラル推進活動は、自社だけではなく地域のサプライヤーにも拡大しており、今後は宮城県や岩手県以外にも展開する予定です。現状、水力・地熱・風力・太陽光あわせて3億kWh/年の電力を供給しており、さらに拡大していきたいと考えています。現地調達化によるサプライヤーとのつながりに加え、カーボンニュートラルの取り組みでも新しいつながりを築いていきます』と話されていました。

今後の課題についても述べられ、『工場では、塗装等の加熱工程で多くの熱が使われていますが、この熱源について “水素”も一つの選択肢とし、エネルギー効率やコストなどを総合的に考慮しながら、最適な方法を検討し、効率的なエネルギー利用に取り組んでいきます』とのことです。

次に、異業種相互研鑽活動について、『東北でものづくりの仲間を増やす、カイゼンの輪を拡げるために行っており、活動の「こころ」は、「トヨタ生産方式(TPS)」を振りかざさない」こと、異業種の皆さんには、始めに「乾いた雑巾を絞る」ような活動ではないことをご理解いただくようにしています。そこで実際に働く皆さんの「お困りごと」をお聞きし、一つ一つを解決していく活動を進め、自分の、そして周りの仲間の仕事を楽にする活動であることを実感していただけるよう心がけています』と説明されます。

続けて、『こうして、自分たちの困りごとを自分たちで解決していく活動が進むと、私たちと一緒に活動する期間が終了した後でも、カイゼンは止まりません。そうすると、次なる「困りごと解決」を進める人材が育成され、職場の一体感も醸成されていきます』とのことです。

そして、『異業種の皆さんと一緒に活動させていただく弊社の担当者は、異業種の皆さんと共に汗を流し、クルマづくりとは全く異なる作業のカイゼンに取り組むことで、社内では得難い経験を積むことができています。また、「お困りごと」をAI活用で解決していく活動の輪も徐々に拡がっています』と話されます。

さらに、『異業種相互研鑽活動と同じように、自分たちの困りごとを自分たちで解決するために、実際に作業されているメンバーの皆さんに必要なAI知識を習得していただき、実装もしていただいています。これは弊社でも同様ですが、これまでにプログラミング経験のない、場合によってはPCにもそう多くは触れてこなかった皆さんが、AIを活用した困りごとを解決する装置を次々に実装されています』と述べられました。

まとめに、『この活動は、弊社担当者のサポートは原則として一年間で終了させ、活動を加速させることをねらいに、二年目以降は岩手県や宮城県の職員の皆さんにバトンタッチすることにしています。また、自治体の皆さんの要請に応じ、地域の高校生や小学生の皆さんにAIに触れていただく活動も進めていて、今後も東北復興の一助となる使命のもと、地域の皆さまと連携し東北を盛り上げてまいりたいと思います』と話されていました。

トヨタ自動車東日本の東北エリアにおける存在意義

今回、ご紹介してきたトヨタ自動車東日本の完成車工場のある宮城県や岩手県、そして、その周辺地域である東北エリアの経済圏にとって、その影響について考えてみると、やはりその存在は大きく、事業の内容や規模、そして地域連携による効果や貢献は計り知れないものがあると感じました。

一般論として、1兆円産業と言う言葉さえも存在する中、同社は1兆円近い事業を行い、地産地消の観点から東北エリアにおけるサプライチェーンの高い調達率もあって、今や東北を代表する産業の一つに自動車産業があるといっても過言ではないのではないでしょうか。

また、同社が推進している異業種連携は、東北各地の150を超える企業と共に既に推進されていて、それは、トヨタ生産方式(TPS)の導入といった側面もさることながら、地域連携の強化といった“人と人とのつながり”といった意味でも非常に意義は大きいと考えられます。

トヨタ自動車東日本は、省エネや環境性への配慮から大衡村の工業団地内の企業と協力して「F-グリッド事業(地域と工業団地が一体となり安全で安心なまちづくり)」にも取り組んでいて、ガスエンジン・コジェネ(熱電併給)と太陽光発電設備も備えます。

豊田通商株式会社の関連子会社である「株式会社ベジ・ドリーム栗原」の大衡農場は、トヨタ自動車東日本の宮城大衡工場内の発電機(ガスエンジン・コジェネ)から発生する排熱を活用する冬作型温室として建造されていて、省エネや環境への配慮を意識した農場として、「農商工連携プロジェクト」としての事業も営まれています。

もう一つ、トヨタ自動車東日本は“スポーツ活動”にも積極的で「ハンドボール部」、「硬式野球部」、「セーリングチーム」にも力を入れていて、「ハンドボール部(トヨタ自動車東日本 レガロッソ宮城)」は2024-25 リーグH プレーオフにも進出(9シーズンぶり2回目)、その存在が全国にも知られ、東北のスポーツを自動車産業が支えるといった側面も持ち合わせています。

そして、これらの取り組みについて、広報から効果的に発信されていくことで認知が拡大され、各取り組みの強化やリクルートにもつながっていき、より地域連携も促進されていくと考えられます。

トヨタ自動車東日本は、自動車メーカーとして、社会課題であるカーボンニュートラル対応、先進技術のAIや技術者の育成、地域連携とあわせて、本社・宮城大衡工場に隣接して2013年4月に設立した“トヨタ自動車東日本学園(宮城県知事より認定職業訓練の認可)”において、生産技術や機械設備等の専門教育も行っていて、今や教育も含めたさまざまな面において、東北エリアにとって、なくてはならない存在になりつつあるのではないでしょうか。

■参考リンク

トヨタ自動車東日本株式会社

https://www.toyota-ej.co.jp/

大衡村公式ホームページ トップページ

https://www.village.ohira.miyagi.jp/

トヨタ生産方式 | 経営理念 | 企業情報 | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト

https://global.toyota/jp/company/vision-and-philosophy/production-system/

宮城県で新たな農商工連携プロジェクトを発足 | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト

https://global.toyota/jp/detail/1762750

トヨタ自動車東日本株式会社 第13期決算公告 | 官報決算データベース

https://catr.jp/companies/43e71/13709/settlements/bb950/408344