V12の官能的なサウンドはそのままに、走行時の二酸化炭素排出はゼロ

世界的工業デザイナーである奥山清行氏が率いるKen Okuyama Carsは2025年9月1日、ワンオフの水素燃料自動車「F61H Birdcage(バートケージ)」の日本先行プレビューを千葉県の袖ヶ浦フォレスト・レースウェイにて開催した。12月のF1アブダビグランプリでワールドプレミア予定であるが、まずは日本のメディア関係者にそのベールを脱いだかたちだ。奥山氏自らがステアリングを握ってのデモ走行も披露された。そこでは、単なる新技術の紹介に留まらない、自動車の未来、特に内燃機関の文化をいかに次世代へ継承していくかという、奥山氏の熱いビジョンが語られた。

【画像42枚】これが“内燃機関の未来”か。水素を燃料とするV12スポーツ「F61H」の全貌を見る

世界初、公道走行可能な水素V12スポーツカー「F61H Birdcage」

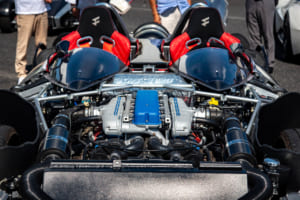

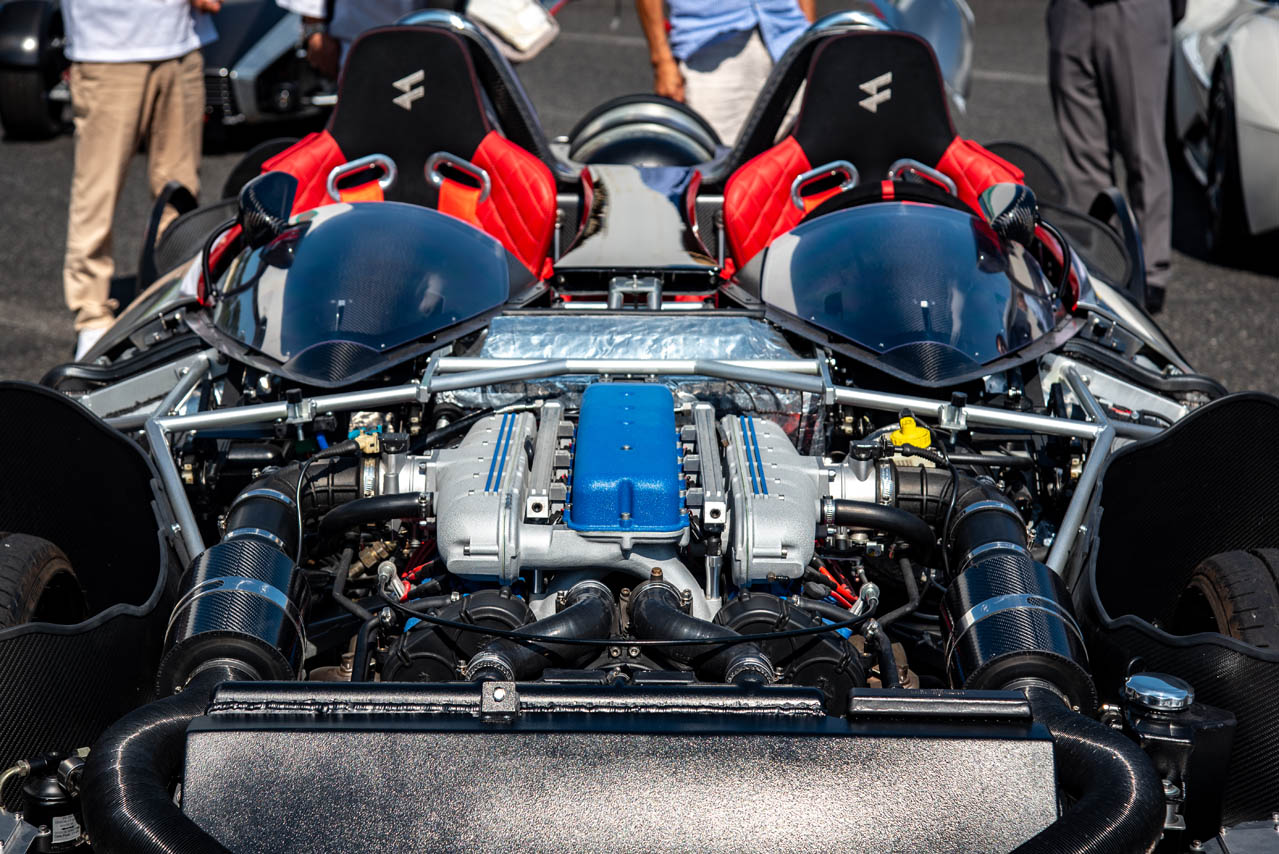

今回発表されたF61H Birdcageは、Ken Okuyama Carsの最新ワンオフモデル「Kode61 Birdcage」をベースに開発された。Kode61 Birdcageは、V型12気筒ガソリンエンジンをフロントに搭載する2シーターのバルケッタ(オープンカーの一種)であり、コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステやペブルビーチ・コンクールデレガンスにもノミネートされた実績を持つ。

F61Hは、このV12エンジンを圧縮水素を燃料として駆動するように改造したものであり、公道走行可能な水素燃料エンジン搭載のハイパフォーマンス・スポーツカーというカテゴリーでは世界初となる。開発にあたっては、長年水素エンジンなどの研究を重ねてきたエンジニアリング開発会社、FLAT FIELDがパートナーとして参画。イタリア製のV型12気筒ガソリンエンジンをベースに、12気筒独立電子制御水素燃料噴射システムを採用している。トランスミッションはトランスアクスルレイアウトの6速MT、リアには水素燃料タンクが装着され、現在の標準的な水素ステーションでの燃料充填が可能だという。

このプロジェクトは、走行時に二酸化炭素を排出しないサステナビリティと、ガソリンエンジンに劣らないパフォーマンスや官能的なエキゾーストノートを両立させ、スポーツカーに新たな未来を与えることを目指しているという。

奥山氏が語る、なぜ今「水素内燃機関」なのか

プレゼンテーションに登壇した奥山氏は、自動車の未来についての問題提起から話を始めた。特に電気自動車(BEV)が抱える課題として、バッテリーの寿命を挙げる。

「ご存知のようにリチウムイオン電池、あるいは全固体電池とも、電池の寿命というのは大体10年です。その後に必ず寿命が来ます」

車種ごとに専用設計されたバッテリーパックは交換が困難であり、自動車メーカーがその供給を永続的に保証しない限り、BEVに100年乗り続けるという夢は叶わない、と奥山氏は指摘する。

これに対し、水素燃料エンジンは既存のガソリンエンジンをベースとした内燃機関に新たな生命を吹き込むことが可能だと語る。奥山氏が強調したのは、20世紀に人類が生み出した素晴らしい文化遺産であるスーパーカーの内燃機関を、次世代に残す技術が既にここに存在するという事実だ。

「僕らが次の世代に残そうと思っている素晴らしい内燃機関のスーパーカーが今後、全て無くなってしまうわけではありません。石油も無くなるわけではありません。しかし数億円のスーパーカーを買う人々にとって、社会的責任として、大排気量のクルマでガソリンをばらまいて、燃やして走ってていいのか、という問題が出てきています」

社会的責任が問われる時代にあって、愛する内燃機関のスポーツカーを未来へと継承していくための具体的な解が、水素化なのだ。

驚くほど「シンプル」な水素化技術

奥山氏は、水素化の技術は決して難解なものではないと繰り返し強調した。F61Hのエンジンは、某イタリア製V12気筒の大排気量エンジンをベースに、インジェクターをボルグワーナー製に交換し、韓国イルジン社の水素タンクを搭載、全体の水素ラインを引き直し、マネジメントシステムをモーテックで書き換えるという手法で実現されている。

これらは「皆さんでも買える部品です」と奥山氏は言う。そして、この技術が特に大排気量の多気筒エンジンに適していると説明する。水素は燃焼速度が速いため、トルクが低下する傾向にあるが、排気量が大きいほどその低下を補いやすい。また、燃焼が速すぎるため、性能を上げるために点火時期を進める(進角する)ガソリンエンジンとは逆に、水素エンジンでは点火時期を「遅らせるんですよ」と、奥山氏は技術的な面白さを明かした。

このプロジェクトが示唆するのは、メーカーによる大規模な開発だけでなく、小規模なチームでも既存の内燃機関を次世代に残すことができる可能性だ。

「山形の社員50人以下のこういった会社でもできるんですよ。で、もう一つ重要なのは、決してKen Okuyama Designがゼロからやったわけではなくて」と、パートナーであるFLAT FIELD社の山浦氏と榎本氏を紹介し、そのノウハウの重要性を讃えた。

課題は航続距離とインフラ、そして規制

一方、航続距離については、現状ではまだ課題があることを奥山氏も認めた。これは、ベース車両であるKode61の美しいデザインを変えずに改造したため、タンクの搭載スペースに制約があった結果だという。しかし、設計を最適化し、より多くのタンクを搭載できるようにすれば、航続距離は十分に確保できる見込みだと述べた。

さらに奥山氏は、日本の水素運搬に関する厳しい規制が、技術の普及における障壁となっている点も指摘。プレゼンテーションでは、スペアタイヤのスペースに収まるような水素カートリッジをガソリンスタンドで交換する仕組みも提案された。まずは「鶏と卵で、まずは作ってみましょう。これだけ走るんですよって見ていただくため」に、このF61Hを製作し、実際に車検も取得したという。

内燃機関という文化遺産を未来へ繋いでいくために

この日の発表会は、12月にドバイを拠点とする投資会社FAST(Future Automotive Solutions and Technologies)と共にアブダビで行うワールドプレミアに先駆けたものであった。奥山氏はFASTのパートナーであるティム氏も紹介し、水素の製造から水素内燃機関自動車の製造までをグローバルなビジネスとして進めていることを明かした。

プレゼンテーションの最後に、奥山氏は集まった関係者に対し、力強いメッセージを送った。

「大排気量の内燃機関の水素化というのは、実は結構簡単なんです。そして、人類が20世紀に作った素晴らしいスポーツカー、スーパーカーという文化遺産を次世代に受け継ぐ、その方法はここにあるんです。EVも素晴らしいです。でも、それだけが方法じゃないんです」

奥山氏自らステアリングを握ってのデモ走行では、水素燃料によるV12エンジンが、内燃機関を愛する誰しもが愛する、パワフルで官能的なエキゾーストノートを轟かせてくれた。F61H Birdcageの挑戦は、自動車を愛するすべての人々に対し、内燃機関という文化遺産を未来へどう繋いでいくのか、その可能性を力強く示す狼煙と言えるだろう。

【Specification】Ken Okuyama Cars F61H Birdcage

■全長×全幅×全高=4657×1985×1140mm

■ホイールベース=2500mm

■トレッド=前:1654、後:1661mm

■エンジン種類=V型12気筒48V Hydrogen powered

■内径×行程=88×75mm

■総排気量=5474cc

■最高出力=約300HP/7000rpm

■最大トルク=31.3kg-m/5800rpm

■トランスミッション形式=6速MT

■ホイール=前:9J×20、後:11J×20

■タイヤ=前:235/30R20、後:295/30R20

■ボディパネル:カーボンファイバー

■ボディタイプ:バルケッタ

■座席:2シーター

【画像42枚】これが“内燃機関の未来”か。水素を燃料とするV12スポーツ「F61H」の全貌を見る