Roudup:5 幻滅について(symptom)

1977年という時代を語ることは、幻滅について語ることになるだろう。

その年アメリカはエルヴィス・プレスリーを失い、その喪失をどう悲しめばいいのかわからずにいた。彼の栄光、彼の美しさ、彼の大胆さを知っていればこそ、その死はあまりにも——見る影もないものだった。誰もが「ひとつの時代が終わった」と口にしながら、その終わりが何の終わりであるのかを、誰も説明できなかった。

【画像76枚】夢はどうして醒めるのでしょう…ディスイリュージョンに満ちたアメリカンカープラモを見る!

風通しを遮る柱の出現

音楽の話をしたいわけでもなければ映画の話をしようというのでもなく、ましてや政治の話をするわけでもない。1977年、アメリカという国の「かたち」を支えてきた信仰の構造が崩れた。今回はそんな話をしたい。

予兆は1973年、アメリカンカープラモにとってそれは「コロネード」という建築用語をまとってあらわれた。

ゼネラルモーターズが風通しよく、眺めのいいハードトップ(あるいはコンバーチブル)スタイリングを根本的に否定し、これまでにない太さのBピラーを強調した新車のスタイリングを「コロネード」と呼んで導入したとき、誰もそれを革命とは呼ばなかった。

コロネード・スタイリングを導入したとき、フォードとクライスラーを突き放して絶頂の高みにあったGMが、石油危機と数々の規制強化、そして保険料の高騰がスーパーカー/マッスルカーを石打ちに処す空気のなかで選びとった「新しい安全倫理」の宣言としてその呼び名は市場に響いた。ハードトップ/コンバーチブルの「開口の自由」を禁じる法学的ともいえるGMの舵取りは、見えない場所で従来の制度を転覆させるほどのできごととなった。

ずっと連続性があったはずのシェベルに、シボレーは1973年「まったく新しいインターミディエイト」を連発した。この年ハードトップとコンバーチブルを否定してコロネード・スタイルへと一本化されたシェベル。ある意味アニュアルキット制度の遠くない破綻を予言していたかのように映るモデルだ。なお、コロネード(colonnade)とは、柱廊や列柱を意味する言葉。つまり、安全性確保のための「柱がある」ということを格好良く表現したものである。

デトロイトの1/1実車産業と、1/25プラモデル産業——このふたつは、いつだって奇妙な双児のように歩いてきた。1958年に始まったアニュアルキット制度は、「新しい年式の誕生を祝う恒例の儀式」であると同時に、デトロイトの信仰そのものの延長だった。1973年を境にそれ以前と以後をよく観察してみると、アニュアルキットと呼ばれる制度的なプラモデルにはっきりと翳りが生じたことが見て取れた。

年を追うごとに減少していくアメリカンカープラモ、このことを編年体時代の本連載は、MPCの巧みな戦略による製品化ライセンスの集中、スーパーカー/マッスルカーの死、デトロイト・プラスティックス各社が生き残りを賭けた新奇なテーマの模索といった言葉で説明してきた。

しかし、GMの打ち出したコロネード・スタイリングは、その見るからに頑丈な姿から想像されるとおり、命にかかわる激しいやりとりを常としたアメリカン・モータースポーツの視座からはむしろ歓迎される路線変更であること——レースをもっと盛り上がるものにしうる変更であったことを説明できるものではなかった。

アメリカンカープラモは1973年の大きなスタイリング変更を契機に、それまで維持してきた特異な経済性のシステムを喪失した。Bピラーなきハードトップ・スタイリングは、ひとつの金型からハードトップとコンバーチブル、ふたつの製品を生み出すことができるがゆえに、コストと販売の経済的なつじつまを合わせることができた。

コロネード・スタイリングはこのハードトップ/コンバーチブルを廃止に追い込むもので、アニュアルキット制度の維持をコストの面から困難にしてしまったのである。

連動しない1/1と1/25のセールス

オールズモビル・カットラスは、コロネード・スタイリングという「新しい倫理」を誰よりも忠実に体現する存在として1970年代のアメリカに君臨することとなった。1976年、アメリカでもっとも売れた車となり、1977年にはオールズモビル・ディヴィジョンそのものを販売100万台突破の栄誉に輝かせた立役者だ。

ほんの10年前、1964年にamtからアニュアルキットとして登場したカットラスが、ポンティアック・GTOとフォード・マスタングの陰に隠れ、大した評判にもならず、破天荒な金型改造を施されて歴史の闇へ溶けて消えてしまったことを思えば、そのつながりが名ばかりのものであるとはいえ、「いつかは報われる信仰」の確かな存在を感じさせるものだった。

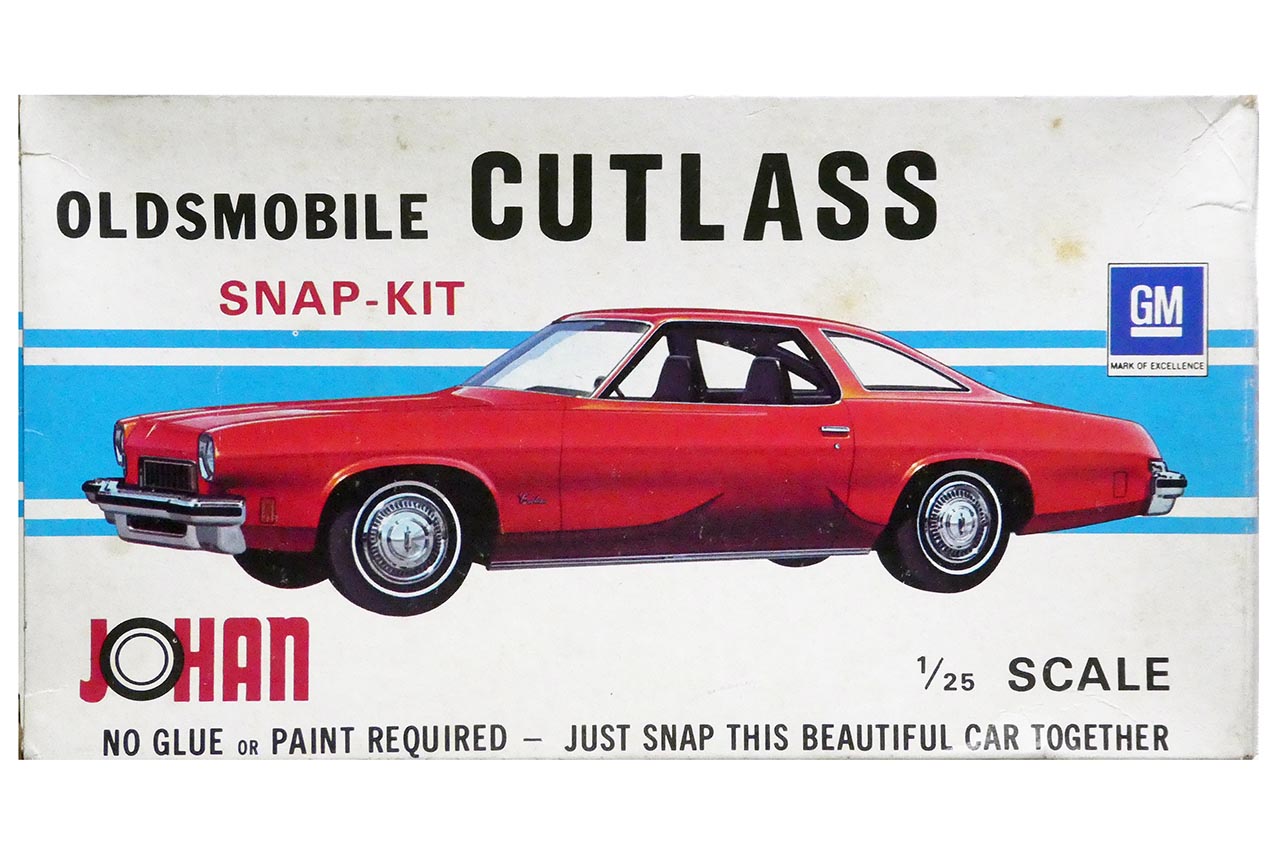

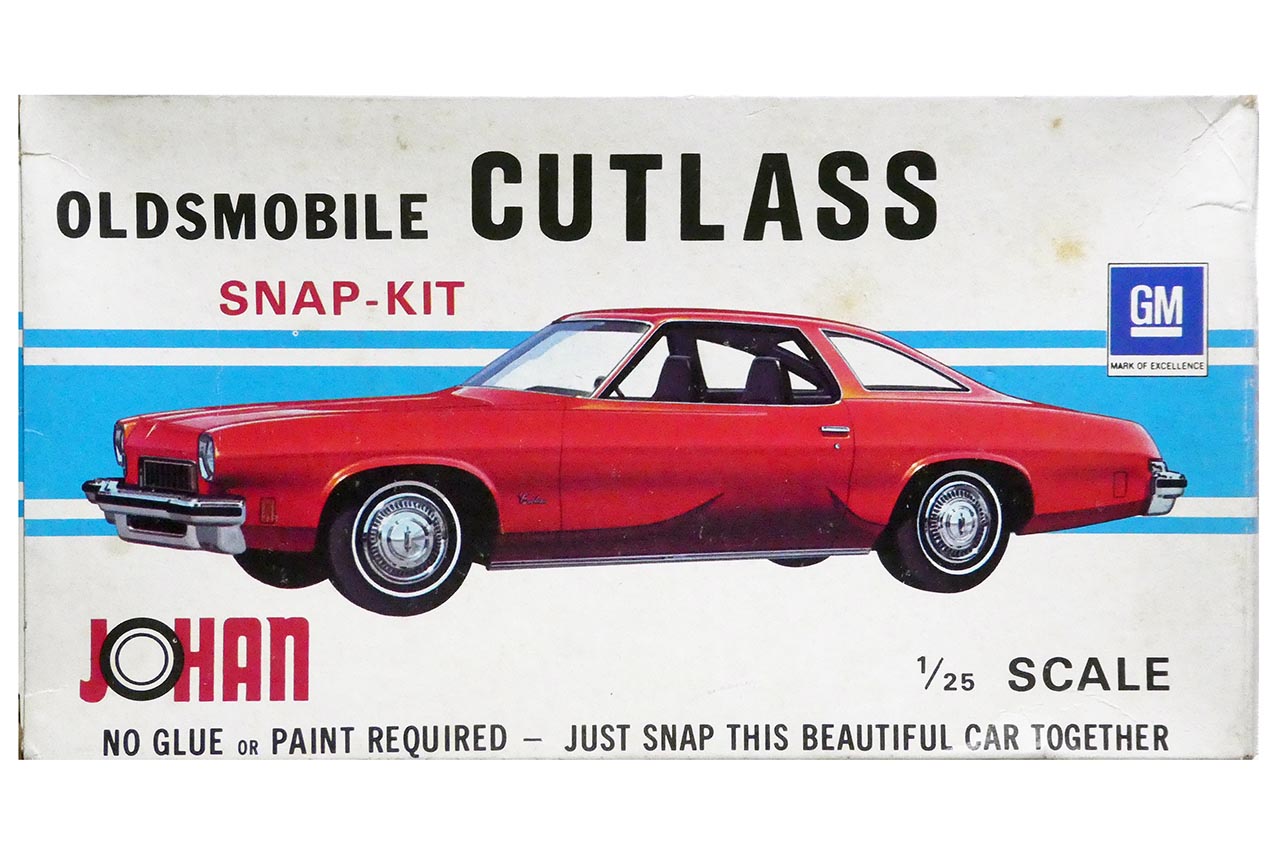

さぞやコロネード・カットラスのプラモデルは売れたのだろう――ところが、コロネード・カットラスのプラモデルは、もはや息も絶え絶えの状況にあったジョーハンが、オールズとの古い縁だけを頼りに、苦しまぎれ然として発売したスナップキットひとつを数えるのみ。むしろ1/1実車の販売と1/25模型の販売がまったく連動しないことの証明にさえなってしまっていた。

ジョーハン末期のキットのひとつ、1975年型オールズモビル・カットラス(品番CS-503)。このキットは、当該世代が最新型であった1973年型でのプロモを、年次改修を経て1975年型としたものが、組み立てキット版としてもリリースされたものであった。見比べてみれば分かる通り、上に実車写真でお見せしているシェベルの兄弟車(いわゆるAボディー)、“コロネード”と呼ばれる2ドア・ピラードハードトップ(あるいはサッシレスドアの2ドア・クーペ)である。改修の不徹底があり、キット内容が1975年型になりきれていないのも悲しい部分だ。

「デトロイトは毎年変わる」「デトロイトは変わらない」

この一見矛盾する命題の両立が、デトロイトに寄せられる「信仰」の正体だった。1973年、コロネード・スタイリングはデトロイトを大きく変えた。同時に、コロネード・スタイリングをまとったオールズモビルは「ロケットV8以来少しも変わらない信頼性」をまさに固体燃料として市場を席巻した。

オールズのボンネット下に蠢いていたものは…?

1977年、ミリオンセールスに沸き立つオールズモビルに、大きなスキャンダルが発生した。長らくオールズモビルに信頼を寄せてやまないシカゴ在住の顧客のひとりが、愛車のエンジンフードの下に見出したものは、販売店で注文したつもりだったオールズモビル・ロケットV8ではなく、いつのまにか銘板をかけ替えたシボレーV8エンジンだった、という醜聞である。

この小さな騒動は、地元紙シカゴ・トリビューンのみならず全米に大々的に報道され、最終的には争議の場を法廷に移すまでに発展した。GM傘下におけるエンジンの共用はこの頃までにごく当たり前の経済的合理性となっていたが、その明言を避け、顧客への説明を巧みにぼかしてきたGMの販売姿勢は法的にも明確に糾弾される結果となり、アメリカにはひとつの「幻滅の型」が浸透した。

「経済効率が誠実を駆逐する」という幻滅の型――幻滅とは、制度の意義が壊れたあとも稼働をやめないところに立ち上がる。

そして、幻滅は連鎖する。1977年、やはりアメリカの「かたち」を根本から変えてしまう事態が、全米ライフル協会(NRA)においても進行していた。俗に言うシンシナティー・リボルト――この年シンシナティーでおこなわれたNRA年次総会において、保守系活動家ハーロン・カーターらが中心となって、穏健派主導だった旧来のNRA執行部を事実上追放し、「アメリカ市民に武装する自由を」と強硬に訴える政治的ロビイスト組織としてのNRAへと再構築を図ったクーデター事件である。

それまでのNRAは、健全なスポーツシューティングの意義を顕彰し、正しい知識と取り扱いを普及・啓蒙する団体として機能していたが、このクーデターによって、現在のわれわれがよく知る「反規制」の政治的圧力団体へと変貌を遂げた。銃所有の権利(Right)を信条として強調する原理主義への転向であり、「妥協を拒否する」姿勢の徳目化、対話とセットとなって漸進的に状況を変えていくアメリカ的良心/理性的熟議の真っ向拒否でもあった。

制度が信じられる時代の豊かな産物として普及し、こどものみならず大人さえも育んだデトロイト発のアニュアルキット制度もまた、デトロイト・プラスティックスに向けた、市場に先行する極秘事項の開示をデトロイト・アイアンが拒否するかたちで崩壊した。デトロイトは模型を信頼することをやめてしまったのだ、とひとまず本連載は語ってきたが、その実態は「模型メーカーに引き渡すべき『差異』がもはやデトロイトには存在しない」というものであった。

アニュアルキット制度は、毎年の「差異」を商品化するための装置だった。しかし翌1978年のGMのカタログを見ればわかるとおり、プラットフォームは共通化され、エンジンは共用化され、デザインの差は化粧の範囲にとどまる――それを模型というわかりやすいかたちで潜在的顧客に知られることこそが、デトロイトにとっての最大の不都合だったわけである。ましてやそれを、これからイギリス系外資に買われるamtに易々と、慣例的に引き渡す理由などデトロイトのどこにもなかった。

1977年のエンジン・スキャンダルをはじめとするアメリカの変化は、アメリカンカープラモが「リアル」を失った瞬間でもある。1/25模型の「再現対象」である現実そのものが、すでに再現を拒む虚構へと転じていたからだ。

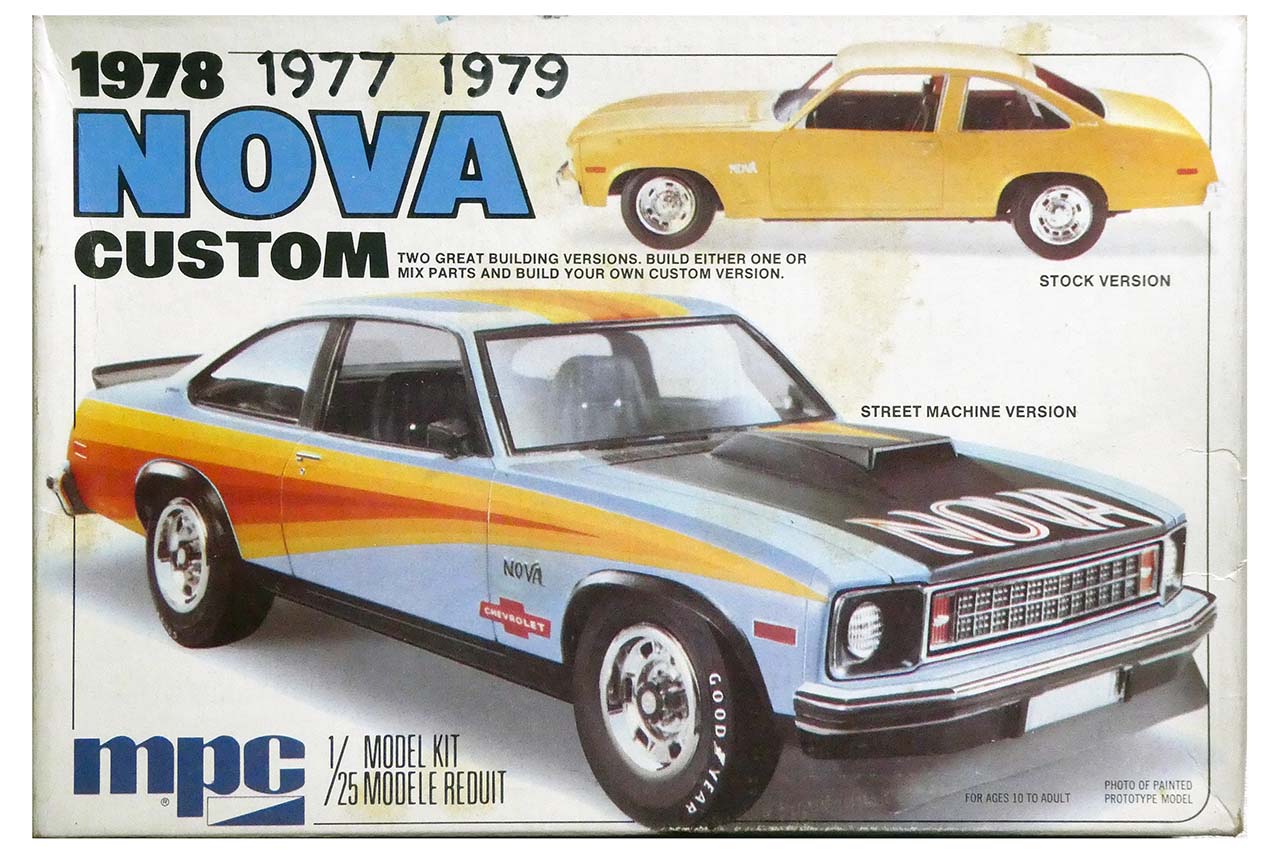

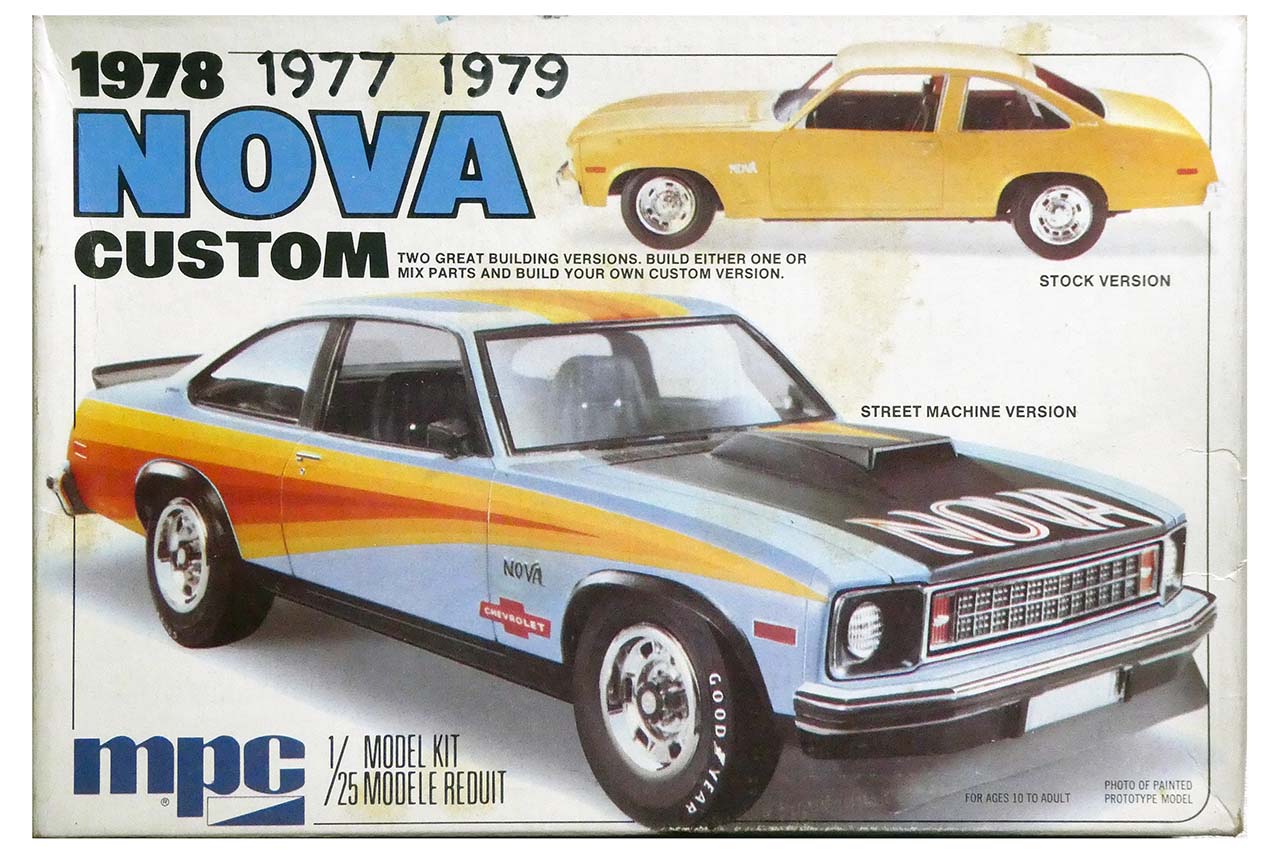

今回の画像撮影用に、1977-78年当時のキットとしてお借りしたmpcの1978年型シボレー・ノヴァ・カスタム(品番1-7807)だが、箱天面には印刷された年式「1978」のほかに、「1977」「1979」の書き込みがされていた。いつの時点で書き込まれたものかは不明だが、「結局何も変わってないじゃないかよ」という、誰かの幻滅がここに書き留められたもののようにも感じられる。さらなる幻滅を誘うポイントがこのキットにはあるのだが、これは後の写真で触れよう。

1977年、1/1スケールのオールズモビルは売れに売れた。amtは外資に買われた。アニュアルキット制度は意味を失って終わった。だが、どれひとつとして止まった制度はなかった。そのまま世界は「変わらないことを変化と呼ぶ」時代に突入していった。

名に体を表さしめよ

模型をつくるという行為は、いつだって名前とかたちを一致させようという営みだった。だが1977年、名前とかたちが一致しない世界が現実に登場した。それは模型にとって、再現不能なできごとだった。amtがその年を境にほぼ沈黙してしまったのは偶然でもなんでもなく、もはや「正しい」情報を受け取ることができなくなったからではなく、「真実」と呼べる対象が消えたからだ。

かつてプラスティックは未来の素材と呼ばれ、それがもてはやされる空気のなか誕生したアニュアルキットはつねに未来をかたちにし続けてきた。それが1977年を境に、再現すべき対象がもはや閉じた過去のなかにしかないことがはっきりしてしまった。

そしていまも、われわれはその閉じた過去に無限とも思える可塑性を見出し続けている。アニュアルキット制度は数え切れないほどの宿題を残してくれたとさえ言い、あの頃はよかったね、なにもかも輝いていたよ、とつぶやくまでに到っている。

それでもわれわれは、1977年という幻滅をこそ、1/25スケールの模型という形式で語り続けるしかない。あのとき失われた「真実の名」――かたちと一致する幸福な名前に代えて、いまこそ拾い上げた断片に新しい名前を与えなければならない。

模型は未来を再現できない。だが模型が過去を語るとき、そこには確かに再魔術化された関係性が生まれる。

ビルダーはそれを知っている。知っているからこそ、その手を止めることができない。幻滅をいまこの場に生じさせないために、手を止めることができない。

【画像76枚】夢はどうして醒めるのでしょう…ディスイリュージョンに満ちたアメリカンカープラモを見る!

※今回、ジョーハン製1/25「オールズモビル・カットラス」、同エクセル版キット、mpc製1/25「1978ノヴァ・カスタム」、「ニュー・シェベット」の画像は、アメリカ車模型専門店FLEETWOOD(Tel.0774-32-1953)のご協力をいただき撮影しました。ありがとうございました。

■「アメリカンカープラモ・クロニクル」連載記事一覧はこちら