3ナンバーも復活、歴代最大のヒットとなった6代目

ハイソカーブームの立役者、あるいは中心的存在であったX70系マークⅡは、1988年8月にフルモデルチェンジを行い、6代目・X80系へと進化した。マークⅡには兄弟車としてチェイサーとクレスタがあったが、同時にモデルチェンジを行ってチェイサーは4代目、クレスタは3代目となっている。マークⅡは先代同様4ドアのセダンとハードトップ、そしてワゴンをラインナップしていたが、ワゴンのみは先代のキャリーオーバーであった。

【画像34枚】イイ感じに仕上げられた81マークⅡの全体像はコチラから!

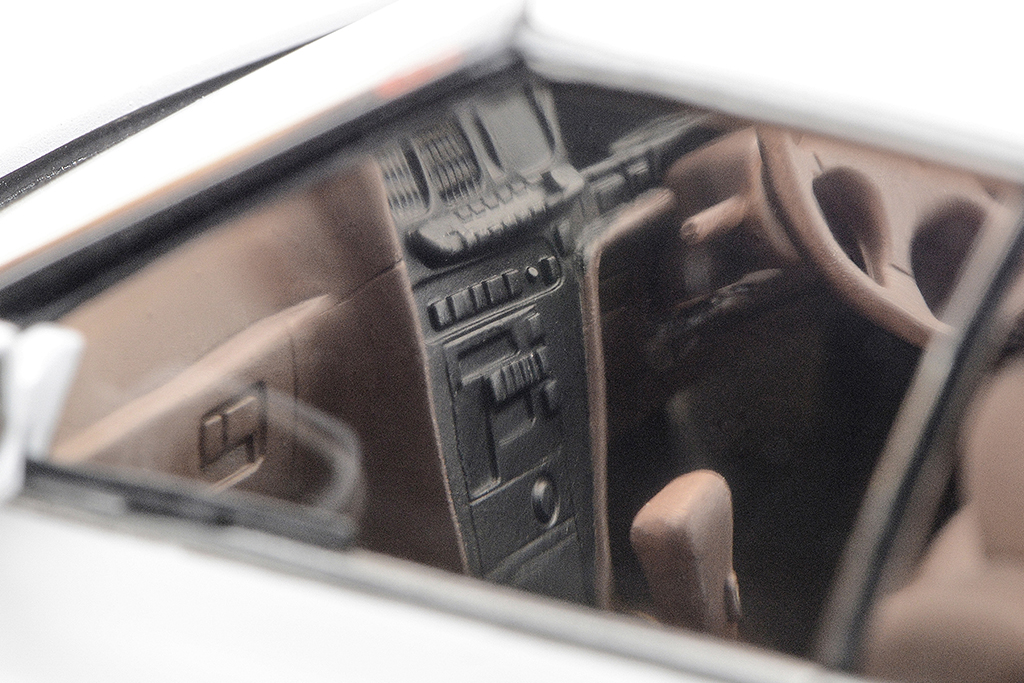

セダンおよびハードトップは先代のキープコンセプトでありつつも、ふくよかなボディラインが特徴で、より豊かさをイメージさせる造形となっていた。ハードトップの特徴であったクリスタルピラーは廃されている。インテリアも先代の直線基調から脱して丸みを帯びたものとなり、内装色もワインレッドやダークブルーではなくセーブルを前面に押し出し、印象を新たにした。メカニズムの面では、リアサスペンションが大きく変更され、セミトレからダブルウィッシュボーンに変更されたのが大きい。

搭載エンジンは全てDOHC化され(ディーゼル除く)、4気筒モデルもハイメカツインカムとなっている。6気筒の1G系にはスーパーチャージャー装着の1G-GZEを新設、ツインターボ付きも先代から引き続き用意された。登場翌年には3リッターの7M-GE搭載モデルを加え、先代で消滅していた3ナンバー・モデルの復活となった。さらに翌年の1990年のマイナーチェンジでは、2.5Lモデルもラインナップされている。X70系以上の人気に支えられ、1992年には次のX90系へとモデルチェンジされた。

足周りをちょっとだけモディファイ

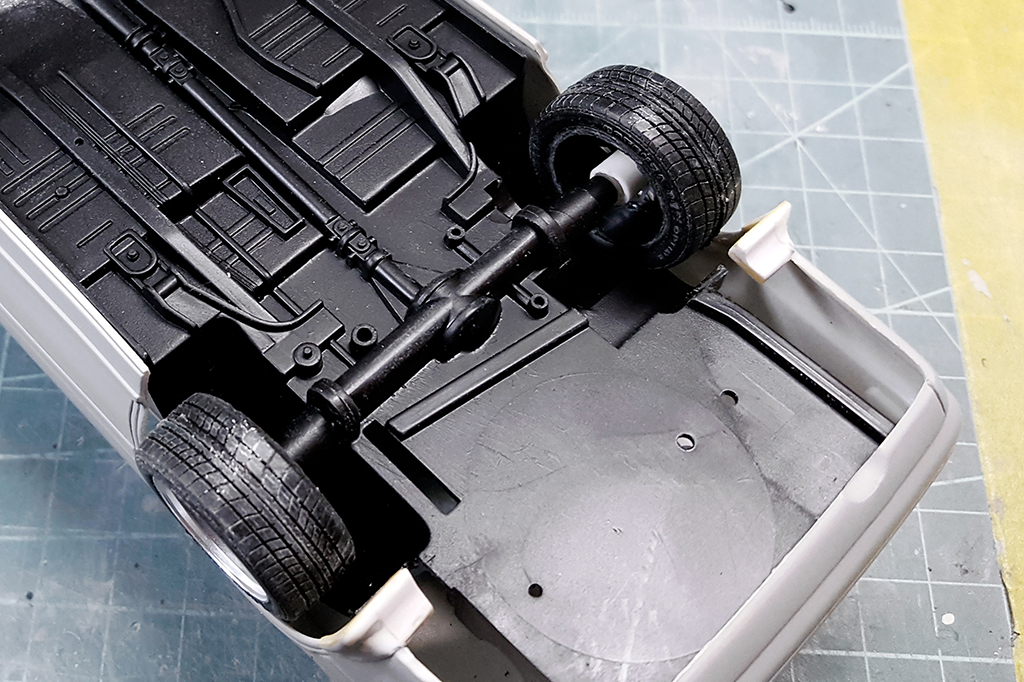

歴代マークⅡの中でも最大のヒットモデルとなったX80系マークⅡだが、プラモデルの世界ではフジミとアオシマの2社から1/24スケールでキット化されている。ここでお見せしているのはアオシマ製のマークⅡを仕上げたものだが、完全なノーマルではなく足周りにちょっとしたモディファイを施した。作者曰く、「父親から代替えのため譲ってもらったマークⅡを息子が自分色に染め始めた」という設定とのこと。ホイールはアオシマのY30からBBSを流用、前後とも軽くネガキャンを付けている。

アオシマのGX81マークⅡは、シャシーをこのY30セドリック/グロリアから流用しているため若干ホイールベースが長いのだが、フジミと比べるとこちらの方が実車により近いイメージであろうと思われる。キットの仕様によってはエンジンが再現されているのも魅力だ(作例はエンジンなし)。ノーマルで作る場合も、作例より激しくモディファイする場合も、作例の工程は参考になるであろうから、制作中のカットのキャプションもお読み頂ければ幸いだ。

- 足周りはキャンバーを前後ともに若干付けて、全体の確認。ホイールはアオシマY30セドリック付属のBBS、タイヤは同社の16インチのポテンザ。

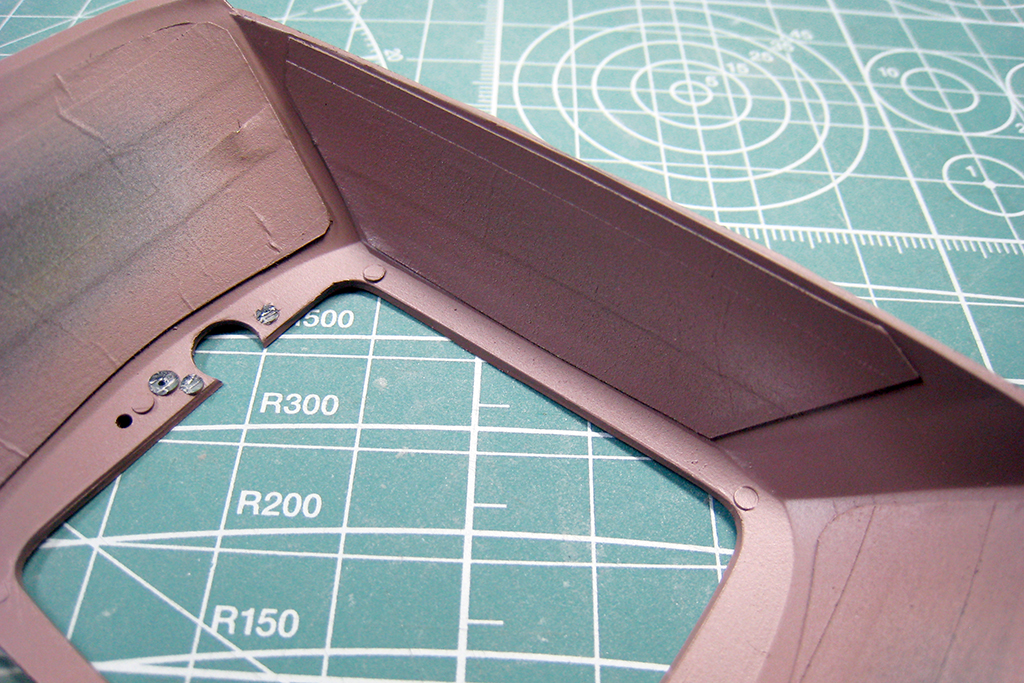

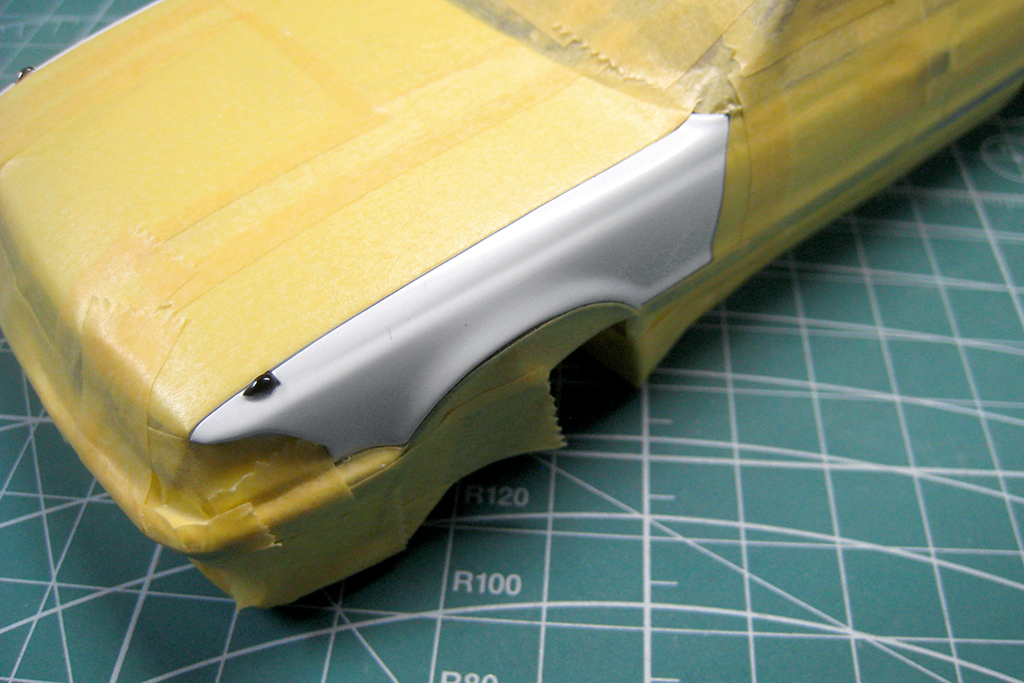

- マッドガードは成型の都合上、外側の1/3ほどしか再現されていない。そこで前後ともプラ板とSSPパテで内側に拡幅した。

- この加工をボディと一体のまま行ったので、シャシーはその一部を加工しないとボディに入らない。そこで、リアのオーバーハング部はサイド部分をカット。

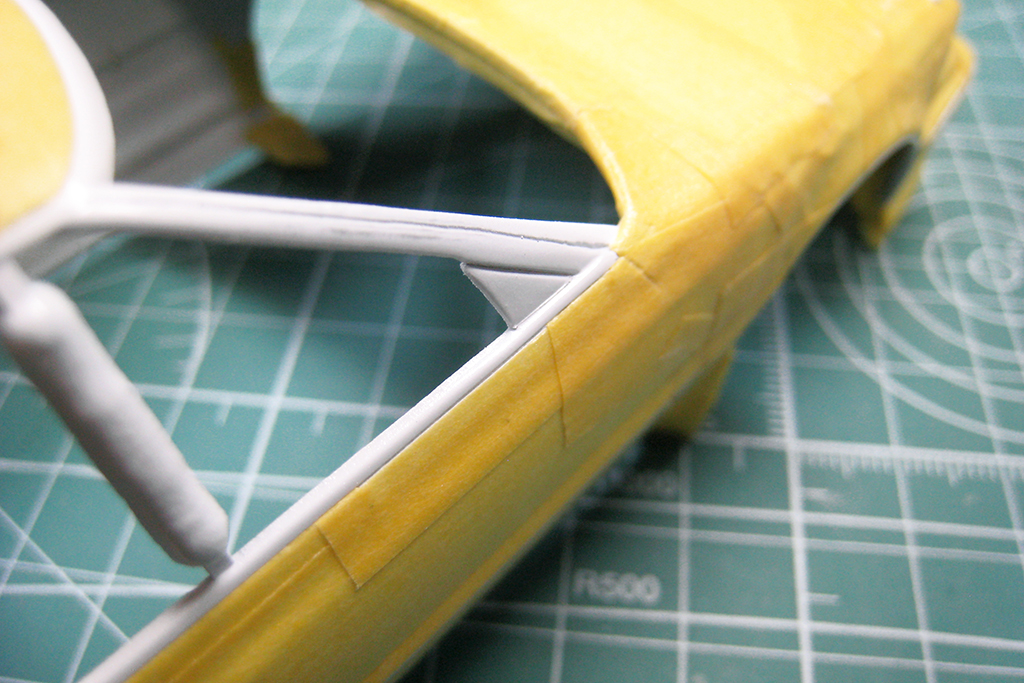

- キットのままドアミラーを取り付けると、外側に出過ぎる印象があったので、ボディ側にモールドされたミラー基部をカットした。

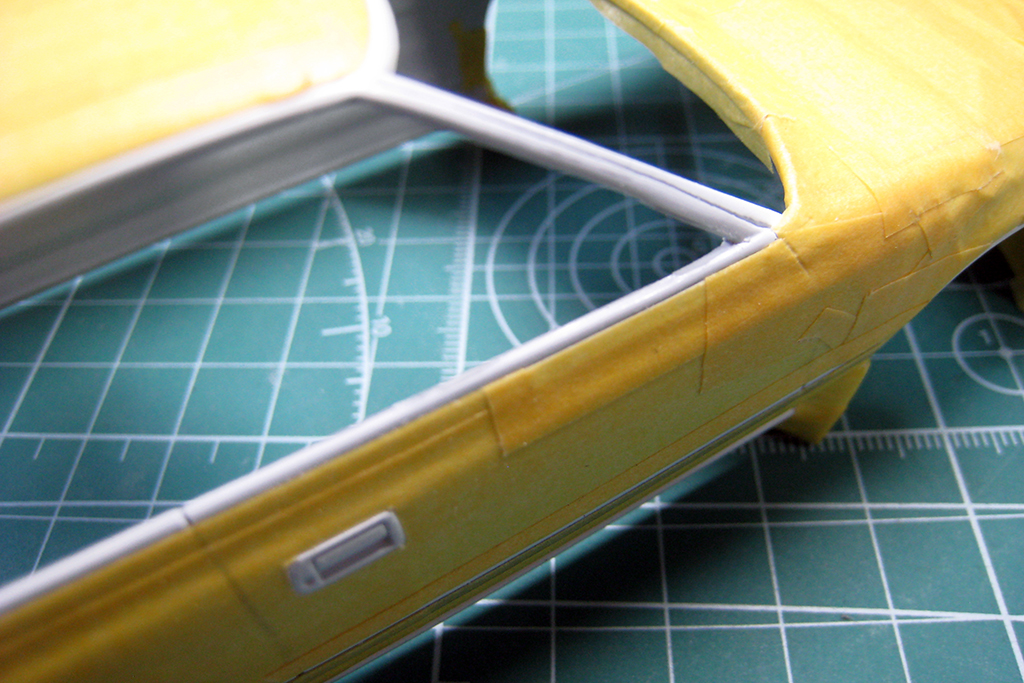

- Aピラー周りはただでさえ折れやすいので、補強のランナーを残して作業。窓枠部分の塗装直前に切り取った。

- サイドマーカーは一部のみウィンカーでクリアーオレンジ。形状が入り組んでいてマスキングテープが浮きやすいので、メタルックで代用して塗り分けた。

- テールレンズはバックランプ部をマスキングして塗装。縁のメッキモールはメッキシルバーネクスト。実車のテールレンズは内部構造が透けて見えるため濃淡が付いているので、明るく見える部分にのみメタルックを貼る。

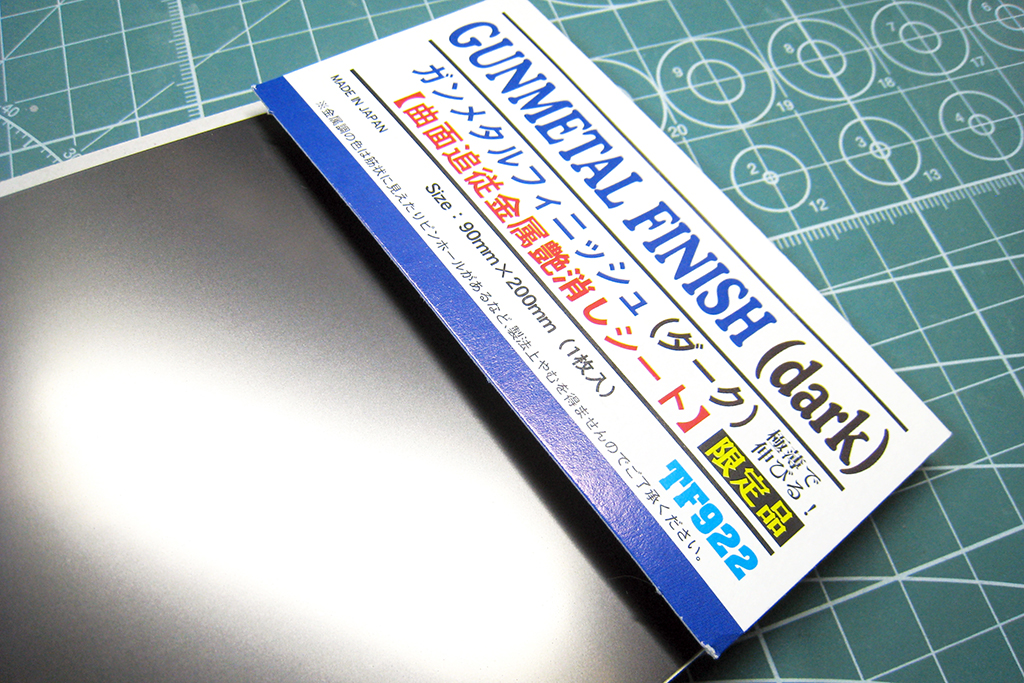

- ボディ側にハセガワのガンメタルフィニッシュを貼ると、メタルックとの色の差で濃淡が表現できる。

- 内装の塗り分けはグランデGに準ずる。メーターパネルは角度が上向き過ぎなので、ブラックで塗装後にUVクリアジェルをのせて消灯状態とした。

- ウィンドウは黒セラの塗装後、マスキングをはがさずに内装色を重ねて塗装した

- ガラス色の着色は表から塗装。クレオスのGXクリアーブラウンをクリアーで割ったものを使用した。直接使わず、クリアーで割った方が微妙な加減が行いやすい。

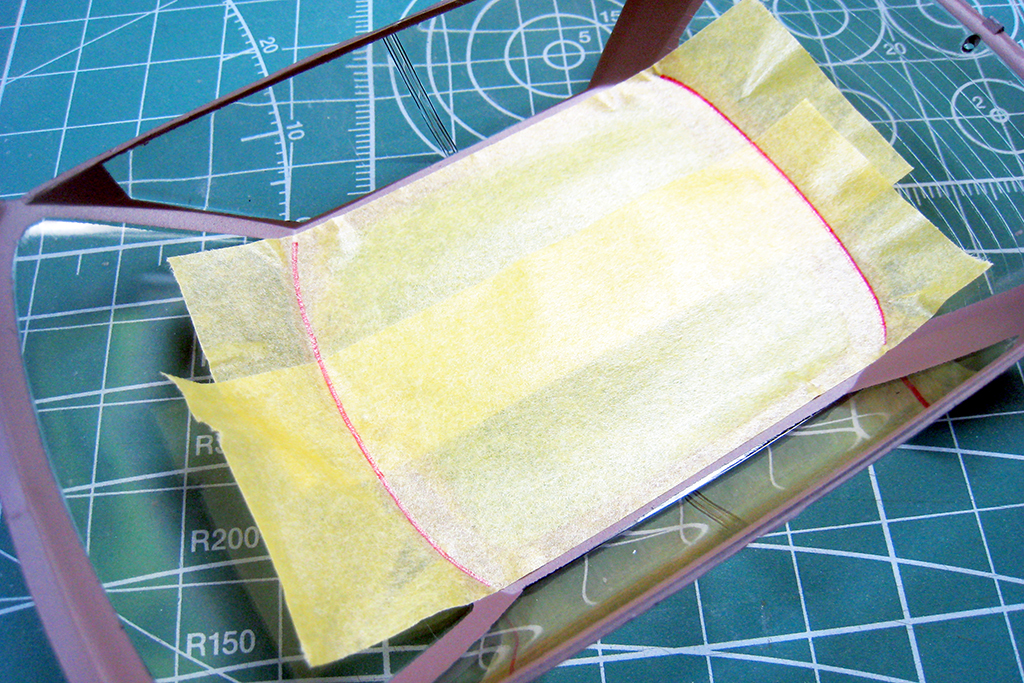

- 天井のトリム(天張り)として0.5mmプラ板を貼って仕上げた。まずウィンドウパーツ内側・ルーフ部分の形状をマスキングテープに写し取り、

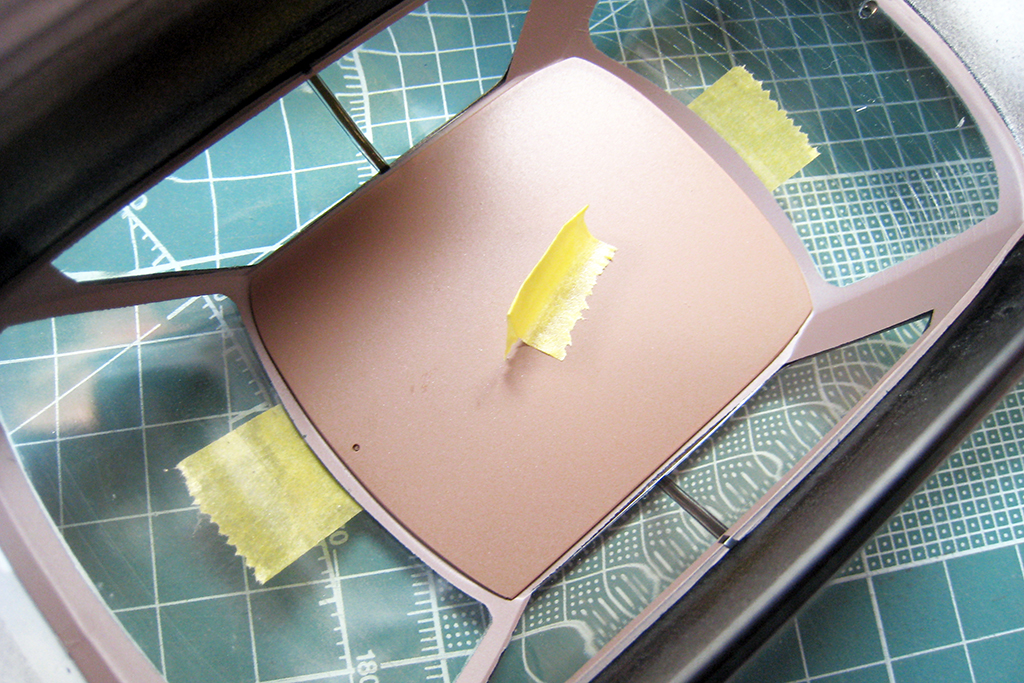

- これを使って切り出したプラ板を、室内色で塗装して貼り付ける。さらにサンバイザーを追加するのも良いだろう。

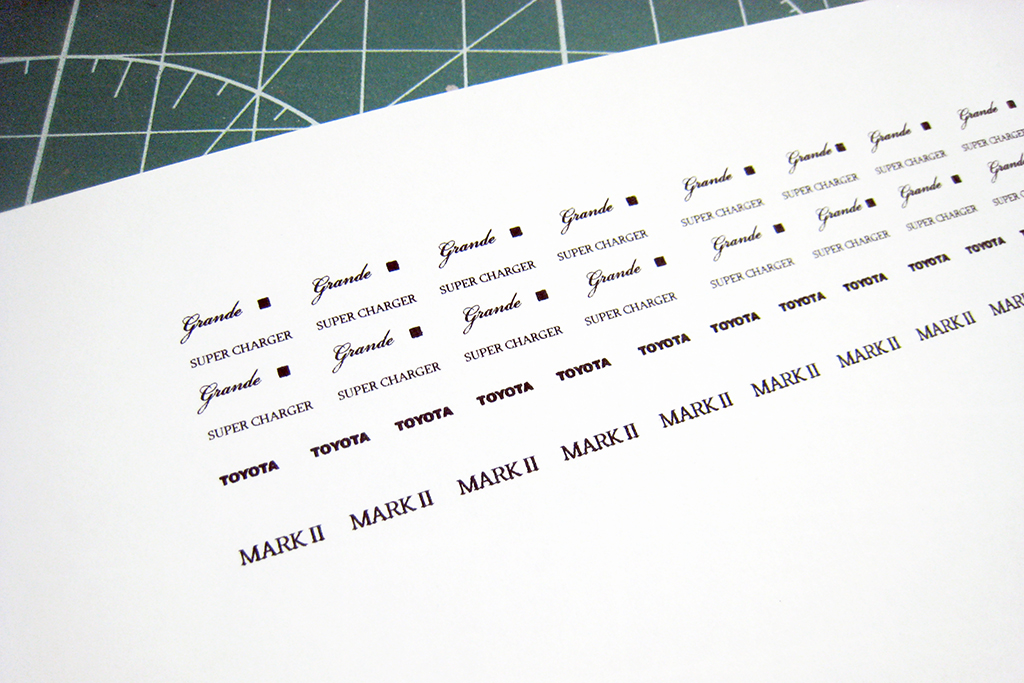

- デカールの自作にはスタンピングリーフを使用。版下の自作には、word内の似たフォントを利用すると便利。

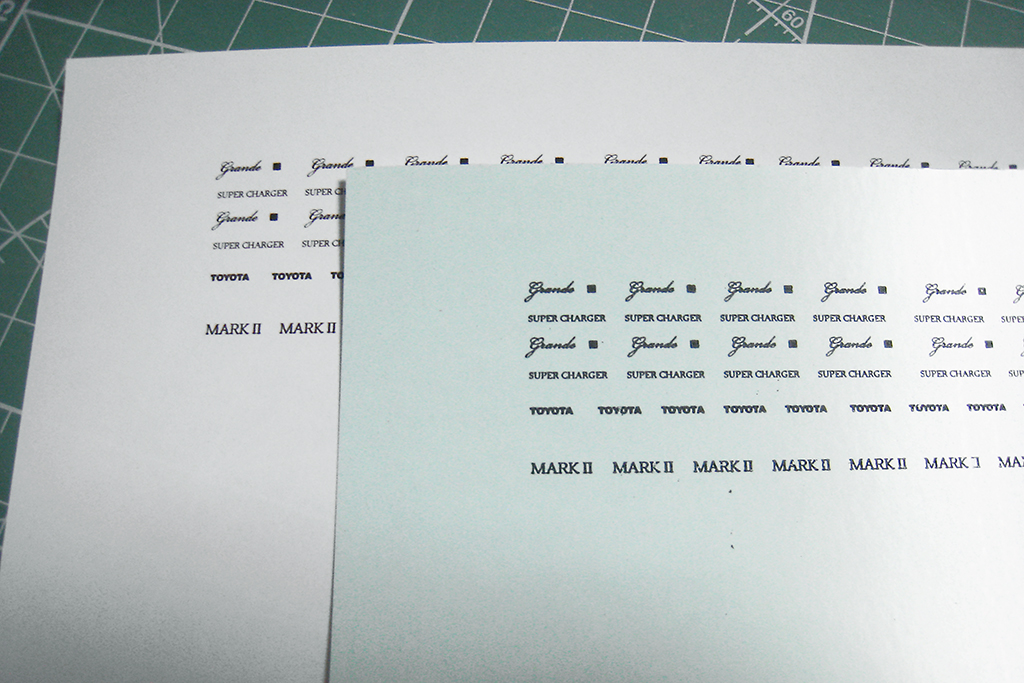

- この原稿をトナー式コピー機でクリアーデカールに印刷する(青い方)。

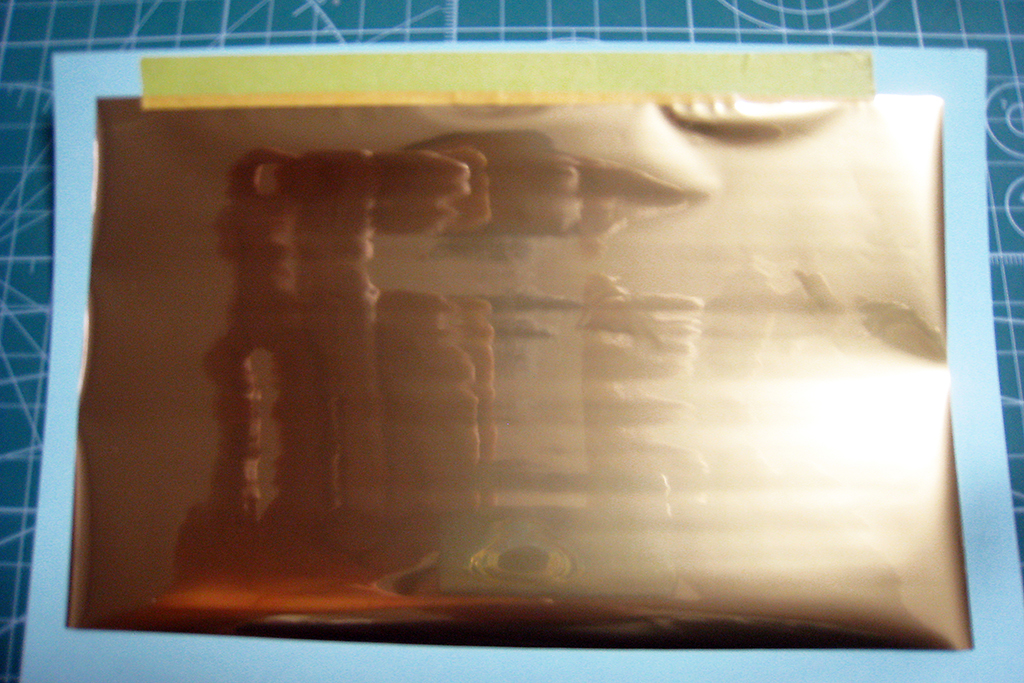

- その上に吉田金糸店のスタンピングリーフを重ね、ラミネーターで加熱して完成。

- 貼り付け後、クリアーコートして研ぎ出し。周囲をマスキングしてあるのは、作業をやり直しているため。

- ボディカラーとグレードに齟齬があったため、一度貼ったデカール(フジミからの流用)を削り落とし、自作デカールを貼ったのである。