Roundup:3 その怒り、墓に眠らず

1970年9月21日、ABCが全米放送を開始した『マンデー・ナイト・フットボール』第1回。その放送枠に挟まれた一本のテレビCMは、きわめて古風で、そして無意識に挑発的だった。

【画像92枚】キットが存在しないことにいたたまれなくなってくる画像を見る!

グッドイヤー・ポリグラス――タイヤのCMである。画面には空港の駐車場、到着ゲートから出てくる夫。ハンドルを握るのは妻。ナレーションはこう告げる──「グッドイヤー・ポリグラスなら、あなたの奥様がひとりで運転しなくてはならない時でも安心です」。

そこから短い映像のなかで、彼女は夜道を走り、工事による迂回、荒れた舗装、後方から迫るヘッドライトといった「障害」を次々にくぐり抜ける。この巧みなドライビングを支える理由はただひとつ、グッドイヤー・ポリグラスを履いているからだ。出張から帰った夫は笑顔で、何事もなかったように妻と運転を代わり、物語は終わる。

露骨なステレオタイプ──女性の運転は危なっかしい、だからタイヤで補おう──が、タイヤ性能の正当化として全米の家庭に流れた。そこには、20年近くも前のデトロイトが編み出した正当化の文法が、そのまま生きていた。

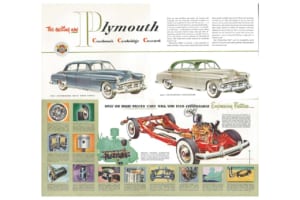

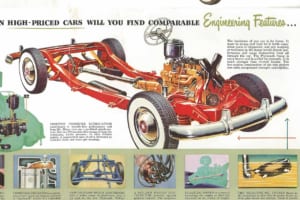

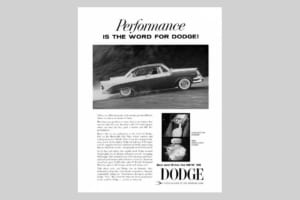

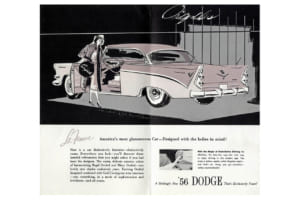

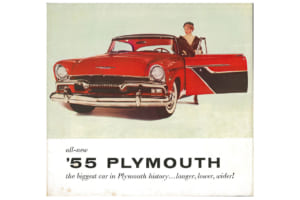

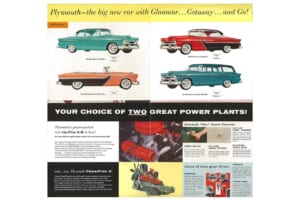

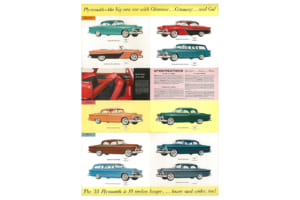

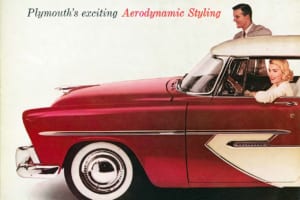

1950年代半ば、アメリカ車はかつてないほどの大柄さとパワーを身につけつつあった。1956年のクライスラー、デソート、ダッジ、プリマスは、唐突ともいえるパフォーマンス志向を前景に打ち出し、それを日常性のなかに溶かし込むための物語を必要とした。

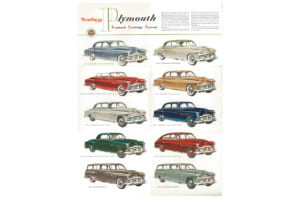

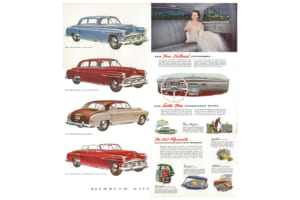

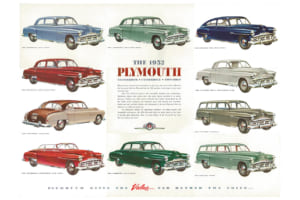

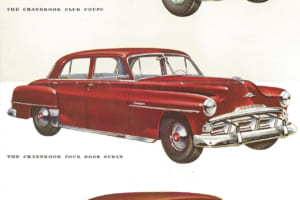

1950年代初頭までのクライスラー車といえば、実直だが地味な存在だった。頑丈さは疑いようがないが、そこに華やぎや物語性は乏しい。プリマスを例にとれば、クランブルック、ケンブリッジ、コンコードといった旧モデル名は、ぱっとしない車にデトロイト周辺の通りから響きの良い名を選んで付けただけという安易さがあった。それは、力の使い道をまだ模索している段階の名付けでもあった。

「力強く牽引し、トラブルを巧みに回避する」。

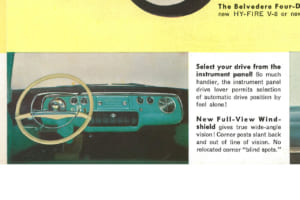

この言葉は、カタログの中ではステーションワゴンの後席に笑顔の母子を載せ、あるいは高速道路の分岐を余裕でクリアするニューモデルの写真に添えられていた。馬力はレースや加速競争のためではなく、家族を守るためにある──そう信じさせるための、美しくととのった口実だった。

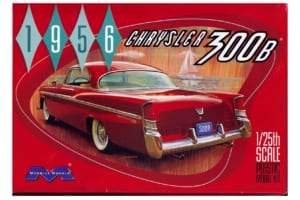

ここから先、われわれはこの「口実」を手がかりに、1956年という年のクライスラー系モデルを参照していく。どうか落ち着いて受け容れてほしいのだが、1956年式のクライスラー車をテーマとしたプラモデルはほとんど存在しない。たったひとつ、’55~’56のクライスラー・300(C-300とその派生である300B)だけが、メビウスの巧みな手腕によってキット化されるのみである。アメリカンカープラモのための連載が、プラモデル不在のテーマを扱うことにともなう読者の違和感は、本稿の結語においてきちんと回収することだけ、まずはおことわりしておく。

1964年を契機として最大多数のベビーブーマーを「洗脳」してしまったマッスルカー言説の「前史」として消費されるだけの物語ではなく、むしろ1970年のグッドイヤー・ポリグラスのCMが証明してしまったような、性能を安全の名でなめらかに包装する言説の連続史のなかに、1956年の「白いクライスラーたち」を、未到のプラモデルに代わって美しく、見映えよく配置していこう。写真キャプションまでじっくりご覧いただきたい。

デトロイトの通りから豪華なホテルへ

プリマス・ホテルズという言葉を聞いたことがあるだろうか──おそらく、ほとんどの人には心当たりがないだろう。それもそのはず、これは筆者の造語である。

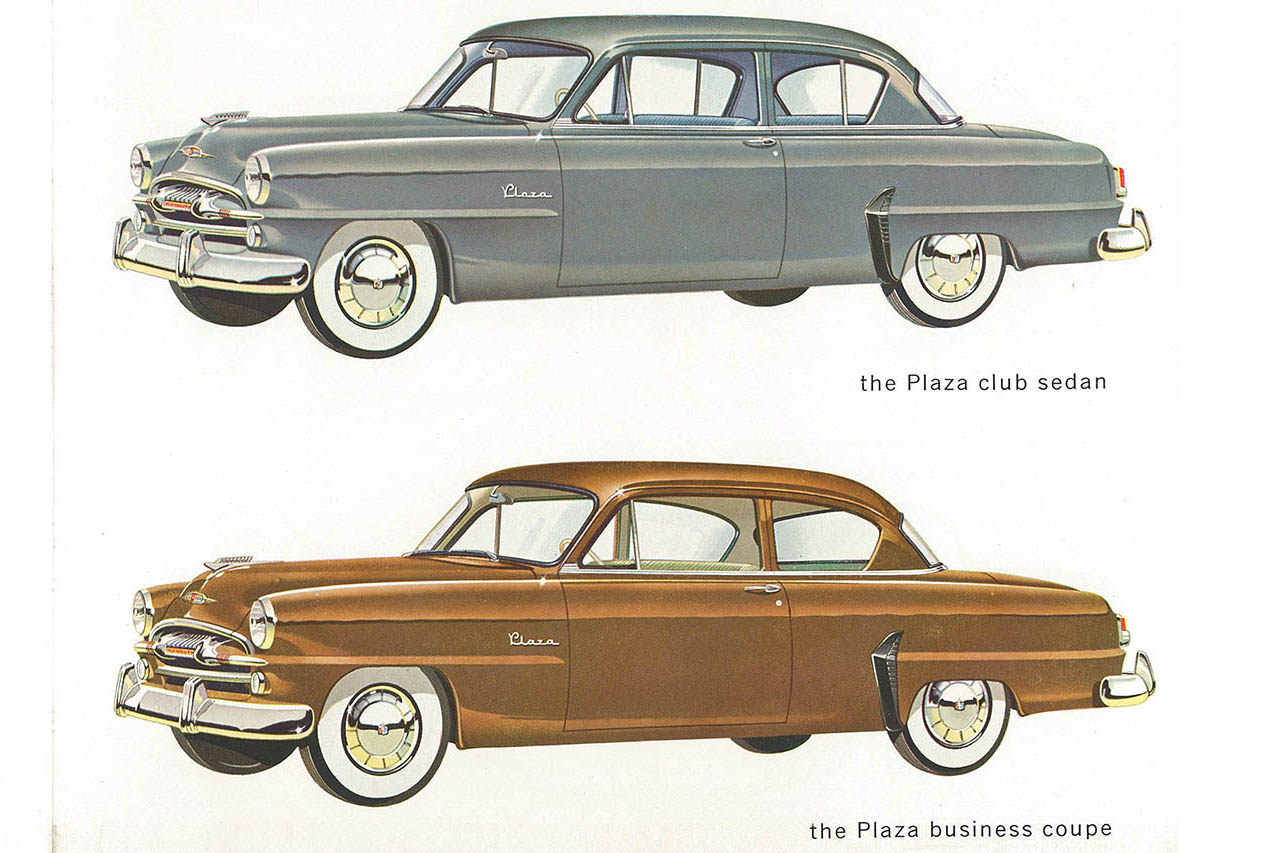

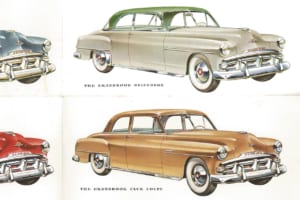

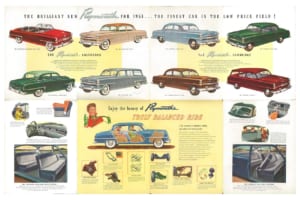

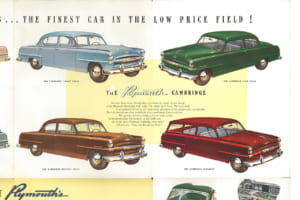

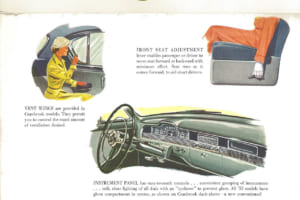

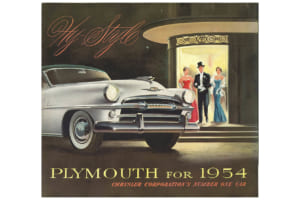

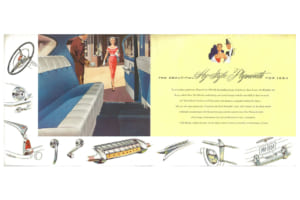

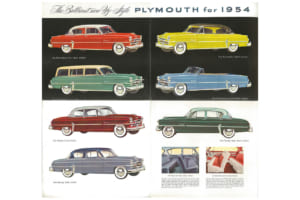

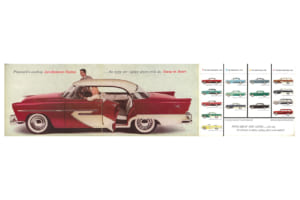

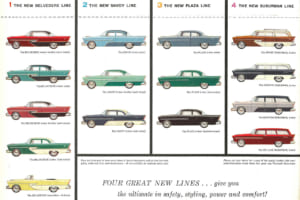

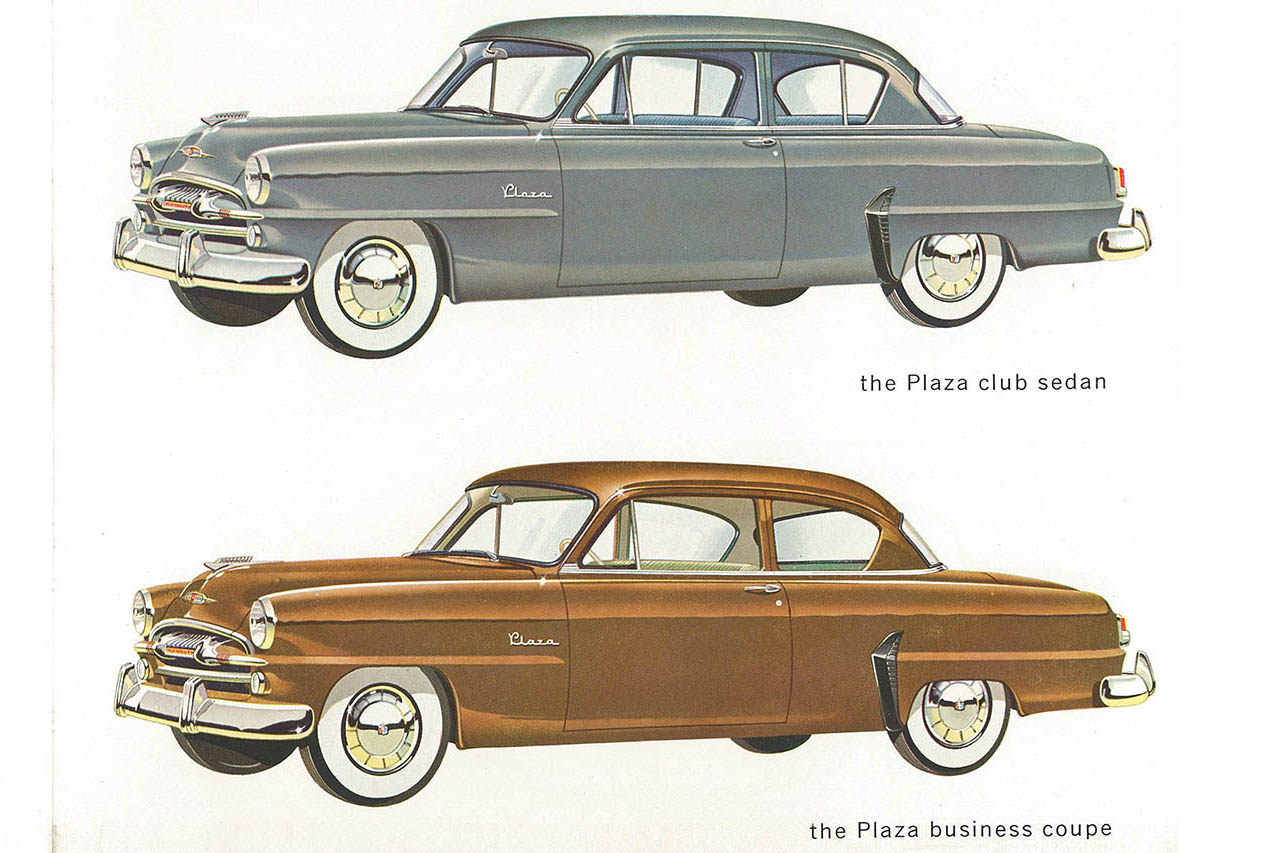

モデル名を一新、「サヴォイ」「プラザ」のネーミングによって“プリマス・ホテルズ”を形成したのが1954年型だ。画像は当時のカタログ(ブローシャー)のイラストから、プラザのクラブセダンとビジネスクーペ。この年のプリマスは、基本的には「初の戦後型」である1949年型からの発展形で、リアフェンダーを完全に一体化した前年・1953年型のマイナーチェンジ版である。

1954年、プリマスはサヴォイとプラザという、実在の高級ホテルにあやかった新しいモデル名を掲げた。戦後のクランブルック、ケンブリッジ、コンコードといった、デトロイト周辺の地名を安直に拾っただけの命名とは一線を画す、洒落っ気のある響きだった。だが、ラインナップの頂点に置かれたのはベルヴェディア──正確にはベルヴェデーレ──である。この語は高級ホテルの名ではなく、本来は公園や庭園に設けられたあずまや(ガゼボ)、見晴らし台を意味する「景観」の語彙を借りてきた命名だった。

それでも「ベルヴェディア」という響きには、ホテル的記憶を帯びて人々の耳に残るシーンがあった。大ヒットした映画『カサブランカ』には、そんな錯覚を印象づける一幕がある。ピーター・ローレ演じる胡散臭い男、ウガーテが「ホテル・ベルヴェデーレにおります」と告げるシーン──もちろんリックの店同様、架空のホテル名だが、あずまやを連想させる響きが、そのままカサブランカのエキゾチックな眺望を保証する、いかにもありそうなホテル名として観客の記憶に刻まれる仕掛けがそこにはあった。

プリマスのベルヴェディアは、もともとクランブルックのハードトップモデルを表すサブネームとして生まれ、やがて単独モデルとなってブランドのトップグレードを担う存在になった。それがさらにサヴォイ、プラザという「実在する高級ホテル」の名を冠したモデルと並び立つことで、にわかにホテル・ベルヴェデーレという架空のラグジュアリーと接続してしまう。筆者はこの興味深い現象をまとめて「プリマス・ホテルズ」と呼ぶことにした。

デトロイトの通りの名から、眺めのよい公園のあずまやを経て、高級ホテルのきらびやかなエントランスへと導くプリマスの手際は、頑丈だけが取り柄だった古いプリマスを刷新し、大衆車でありながら、いや大衆車であったからこそ、吹き抜けを優雅に上っていく大理石の階段のように、顧客をなめらかに誘導した。

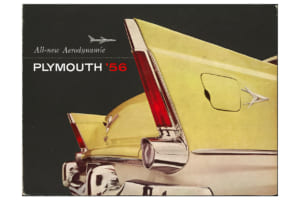

1956年、ここに、ひとつだけ異質な名が差し込まれる。フューリー──激情、神の怒り。その絶対の正当性ゆえに、人が押しとどめることなどできないパワーの象徴が、突然プリマスの市場戦略に組み込まれた。

ホテル的洗練の中に唐突にあらわれる、あきらかに異質の響き。客室にあるキャビネットの引き出しにギデオン版聖書が置かれていることはいまや誰にとっても周知だが、それが開かれたまま、エゼキエル第25章17節に傍線を引くかたちで置かれていたならば──その瞬間、ホテルのすべての快適さは、無視されることが常である備品に封じられた「怒り」に飲み込まれてしまうだろう。

1956年のプリマス、いやクライスラーは、本気でその「怒り」を自らのアピールに使おうとしていた。それはプリマス・ホテルズのかたちばかりの備品であるかのように、まずは控えめに、慎重に用意された。

ロードマナーと憤激

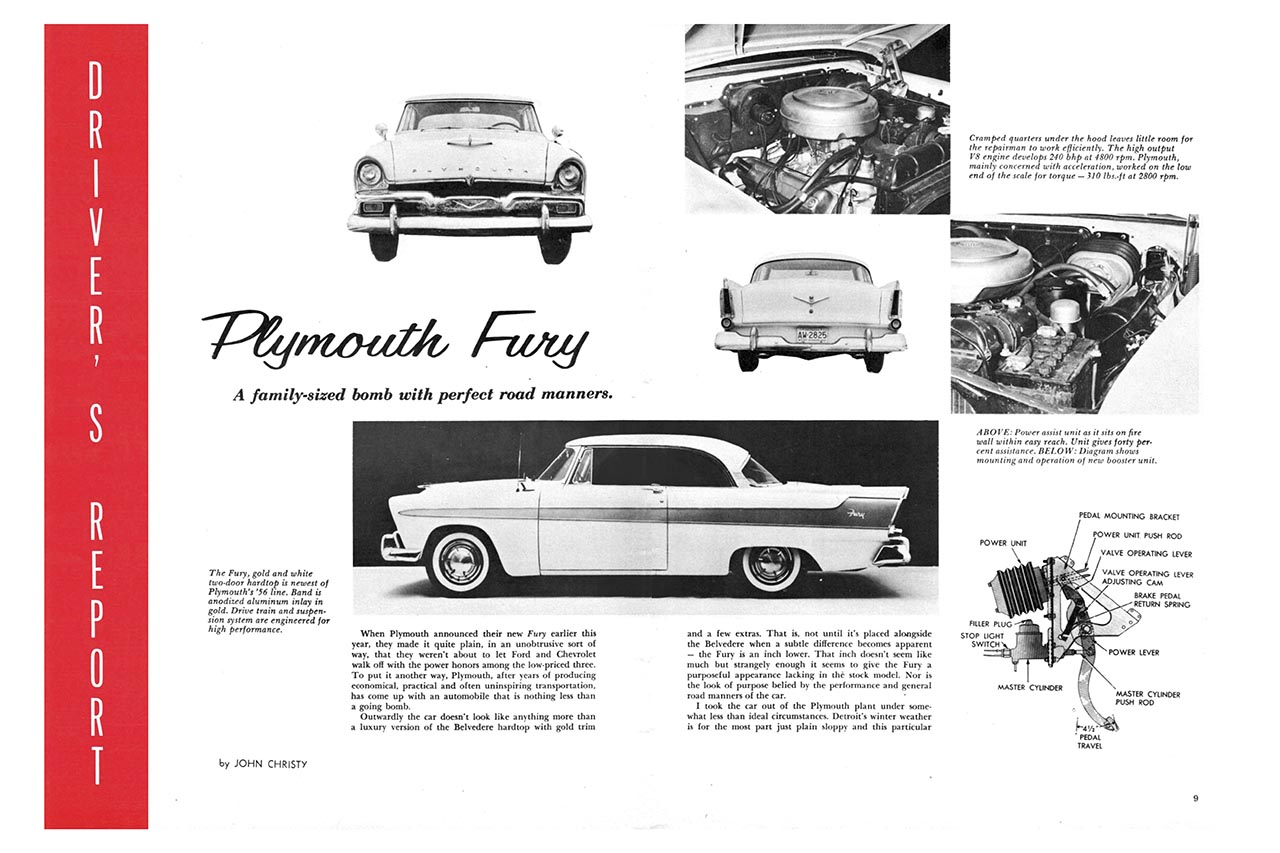

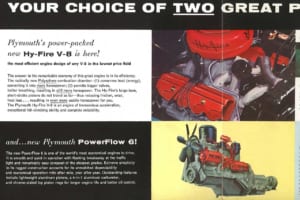

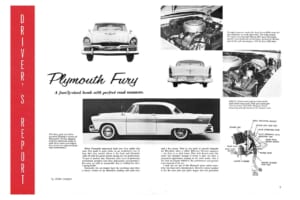

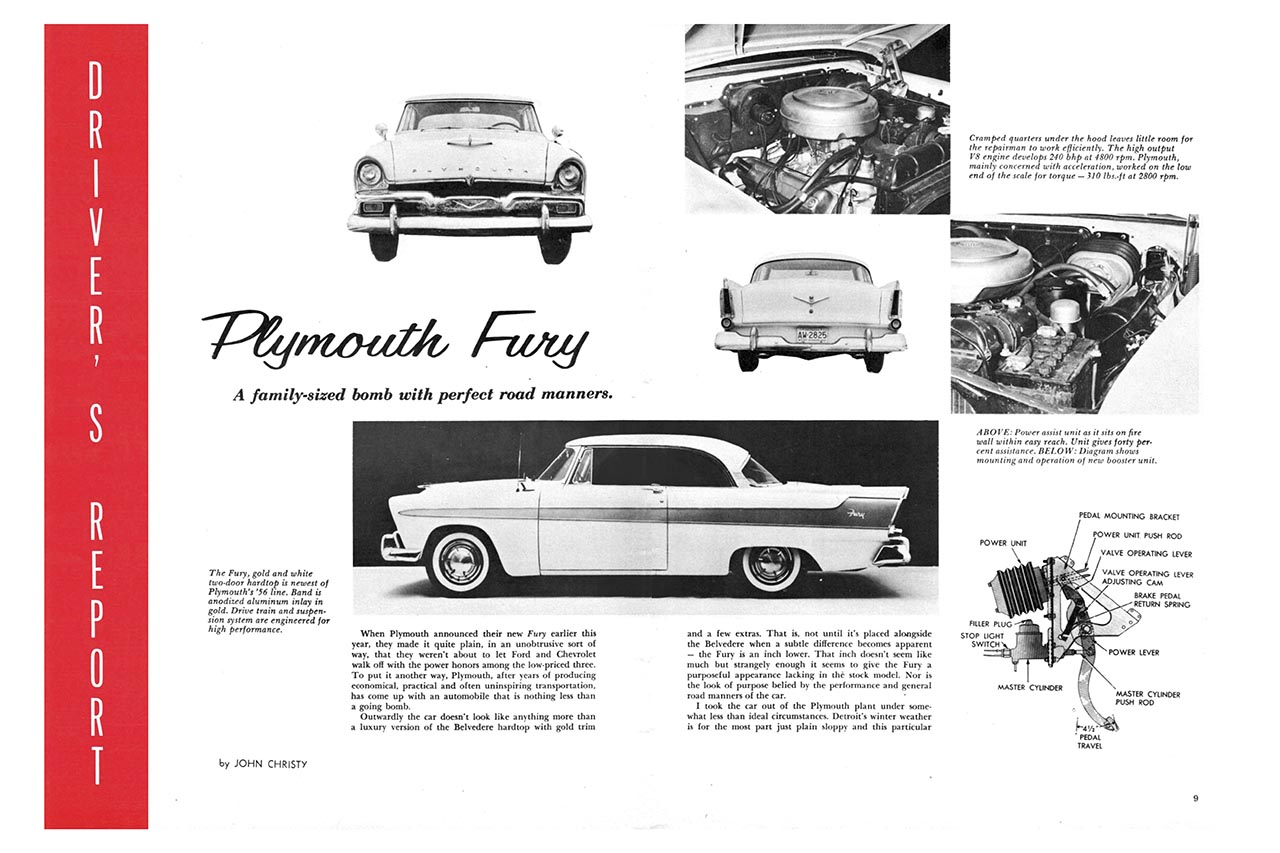

「これは完璧なロードマナーを備えたファミリーサイズの爆弾である」(A family-sized bomb with perfect road manner)――なんと奇妙な言いぐさだろうか。スポーツカーイラストレイテッド1956年5月号に掲載された、プリマス・フューリーのロードテスト記事の副題である。

ファミリーサイズの語を抜き去ってしまえばただちに「A bomb」という物騒な正体をあらわして、後世の典型的なマッスルカー言説――どこにも方向付けられない純粋なパワー賛美の言葉たちにつながろうとするイメージが、「家族のサイズ」と「完璧なロードマナー」の二語によって奇妙なほど小さく宙吊りにされている。それはまるで日本の伝統玩具・弥次郎兵衛のようなバランスを取りながら、過剰なパワーと身近な生活の調和を目指している。

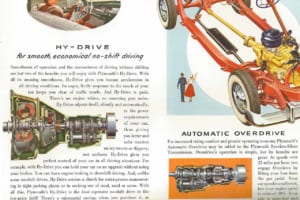

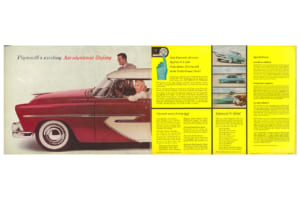

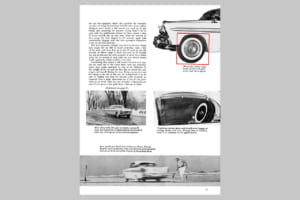

1956年型プリマスに用意された標準のV8エンジンは277-cidが最大のものであったが、フューリーは303-cidのユニット(4バレル・キャブ2連装、240hp)を搭載、ヘビーデューティー・サスペンションやポリス仕様のブレーキを装備したスペシャルモデルだった。画像は「スポーツカーイラストレイテッド」1956年5月号における、同年型プリマス・フューリーのレポート記事。「私はデトロイトの冬の理想的とは言えない状況下でフューリーをテストしました」

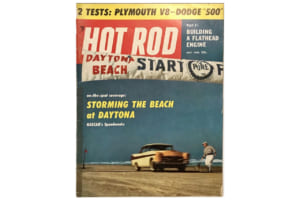

記事は滑りやすい凍った路面へのグリップと安定性を訴え、たったひとつの選択肢であるエッグシェルホワイトのボディーとアルマイトゴールドのサイドトリムを「優雅である」と賞賛し、ホイールカバーのシルバーとゴールドがそのカラーキーとなっていることを道往く者の視点から拾い上げる。同年、フロリダ州デイトナの砂浜で、この車が持ち前のパワーと加速によってちょっとした記録をふたつ樹立したことなど、まったく数字をともなわない脚註扱いにとどまっている。

それどころか、このあからさまなパフォーマンスカーを「当代もっともすぐれた大衆車のひとつである」と断言する素振りには、スーパーなる誇張も、マッスルなる比喩もないのだ。

それは、まだパフォーマンスが自走式爆弾としてひとり歩きする前夜、あくまで家庭のテーブルに並べられるひと皿のごちそうとして供するための、これは「正当化の言説」だった。

プラモデル化を阻むものとは何か

’56プリマス・フューリーのプラモデルはいまだ不在である。

われわれがこの時代を振り返る視線には、つねにスーパーカー/マッスルカー以降に用意された色眼鏡がかけられていて、過剰なパワーを剥き出しにせず、あくまでアメリカの豊かな生活に奉仕する余裕であると方向づけるデトロイトの正当化言説をきちんと評価せず、認識の隅へ隅へと追いやってしまう。

「たったのグロス240馬力」「ヘミじゃない。これはポリ」「白しかないんでしょ。コルベットかよ」――すべては突き放すような冷たい言葉ばかり。メビウスのクライスラー・300Bが堂々市場にあらわれたときの「よくやった!」「ティム・フロックだ」「歴史の偉大な1ページだ」といった歓呼の声はどこにもない。後のマッスルカー文脈が簡素なプリマス・ロードランナーを囃し立てるときに使った「Beep, Beep」のようなミームも’56フューリーにはない。

そうした符号をもたないまま、ベビーブーマーが物心ついた頃にもうおじいちゃんでしかなかった者は、おじいちゃんであることを少しも疑われないまま、静かな退場だけを求められる。かつて何かの担い手であった証言者が、最初から「安全な、物言わぬ過去」としての端役のみを与えられてしまう構造は、プラモデルが一度も市場にあらわれないまま忘れ去られる不在の構造と、じつはまったく同じ仕組みである。

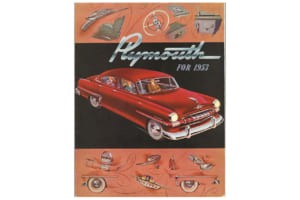

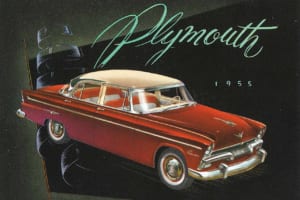

第二期フォワードルックと相まっての重要度を持つ1957年型(写真)ですらプリマス・フューリーのキット化はままならず、クリスティーンとしての展開にかける期待を込めた1958年型ベルヴェディアという不完全な形でしか実現しなかった(AMTアーテル1/25、2002年)。エドセルの「画期的」という謳い文句をかすませてしまうほど、真に斬新であった1957年型プリマスが持つ歴史的な重要度からすれば、これはあまりに不幸な事態である。アニュアルキット登場より前の時代のアメリカ車(フォードとシボレーを別にすれば)にとって、キット化の波は別の海での出来事なのだ。

ときにプラモデル、それもスケールモデルは、歴史を正しく召喚する唯一の正しい呪文であると賢しらに自称されることがある。しかしその多くは後知恵であり、端役は「プラモデル化されたものだけが価値を持つ」というバイアスにまみれた態度の踏み台にされがちだ。プラモデルが出ない限り、そのテーマは正当化されず、ディテールは追求されず、資料は読まれず、もってこいの塗料は用意されず、なにひとつ待望されはしない。

プラモデルメーカーは客のそんな態度にかこつけて「市場はそれを望まない」と小声で宣言さえするだろう。こうして、模型の欠如と証言の欠如は、互いに補完しながら批評の場そのものを空白にし、欲望がかすりもしなくなったテーマの名を刻んだ、見えない墓を建てていく。価値の体系からの疎外である。

フューリーは静かな、しかし激しい現状への怒りである。これがひとたび墓から動き出せば、それを押しとどめることなど誰にもできはしない。問題は、いったい誰が、その義によってことを為すかだけである。誰からも望まれない名をみつけ出し、その名の理解者となり、その名のプラモデル化を切望すること――これは、プラモデルメーカーにしかできないことではなくて、むしろ本稿に目を通しているあなたがいますぐにでも行動に移せることなのだ。

※今回、1951~1956年型プリマスのブローシャー、およびキット版プロモーショナルモデル「1956年型プリマス・ベルヴェディア」の画像は、アメリカ車模型専門店FLEETWOOD(Tel.0774-32-1953)のご協力をいただき撮影しました。ありがとうございました。

■「アメリカンカープラモ・クロニクル」連載記事一覧はこちら

【画像92枚】キットが存在しないことにいたたまれなくなってくる画像を見る!