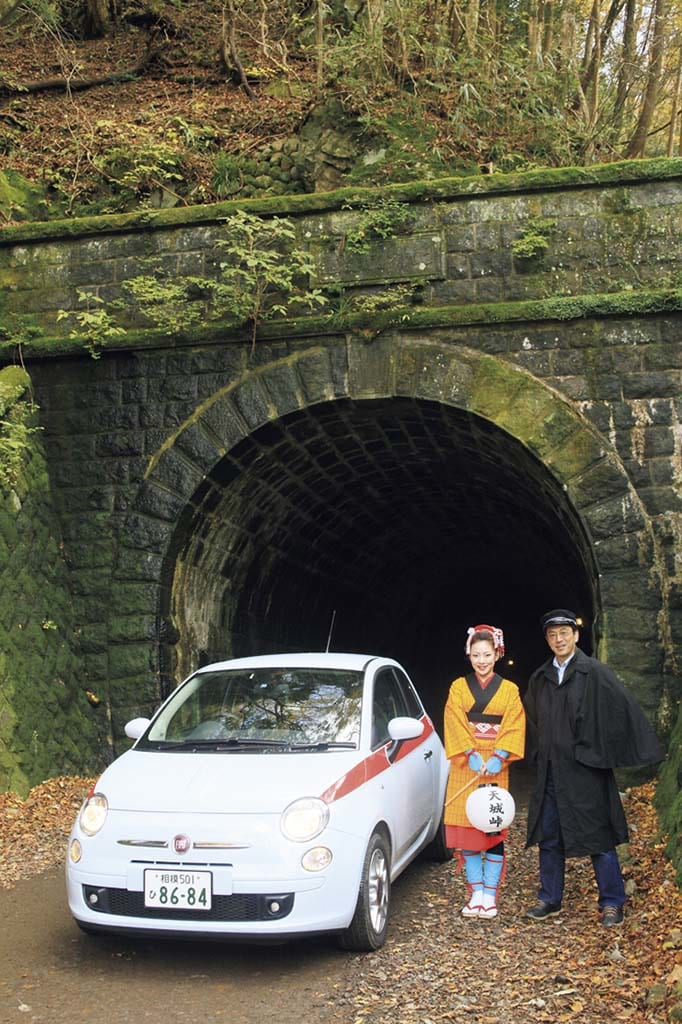

山中にひっそりたたずむ石組みのトンネル

川端康成の『伊豆の踊子』を始め、数々の文学作品のほか、映画や歌謡曲の舞台となってきた天城峠。ここは幕末の志士・吉田松陰が密航を企て、海外を夢見ながらひそかに越えていった峠でもある。旧道に分け入れば、そこには昔ながらの峠の風情があふれている。

伊豆半島というと海をイメージする人も多いだろうが、そもそもは富士火山帯の上に生まれた大きな山塊である。天城山は日本百名山のひとつに数えられ、最高峰の万三郎岳は標高が1406mもある。北にそびえる箱根の山々と比べても遜色なく、最も高い神山(1438m)には及ばないものの、駒ヶ岳(1356m)などよりはこちらの方が高いのだ。

三島方面から国道136号を南に向かっていくと、修善寺あたりまではのどかな田園風景が続く。しかし、国道414号に入り、湯ヶ島温泉をすぎると、周囲は完全に山の風景になってしまう。そんな伊豆の山深さを最も強く印象づけるのが、天城峠の旧道を上りきったところにある天城山隧道(旧・天城トンネル)である。

「昔、天城峠を越えるときは、しばらく麓で待って、ほかのクルマと一緒に登って行くことにしていたんだよ。あの頃は暗黙のルールみたいなものがあって、トンネルの中で対向車と鉢合わせしたら、台数の少ない方が後退する決まりになっていたからね。ところが、いつまで待ってもクルマが来ず、1台で走り出した時に限って、バスやトラックの集団と鉢合わせしちゃうんだよなぁ(笑)」

こんな話を聞かせてくれたのは、軽トラでイノシシ狩りに来ていた初老の猟師さんだった。当時のトンネルには照明もなく、夜中など、真っ暗なトンネルの中を延々とバックしていくのは、とても心細かったという。

下田街道における最大の難所、天城峠に最初のトンネルが完成したのは明治37年(1904年)。全長450mのトンネルはすべて切石で組まれ、現存する石造トンネルとしては最長を誇る。

天城峠にトンネルができると、湯ヶ野や河津、下田などの温泉地を訪れる湯治客が徐々に増え始め、また、それを目当てに旅芸人も下田街道を行き来するようになっていく。旧制第一高校の2年生、当時19歳だった川端康成が、湯ヶ島で14歳の踊り子と出会い、ともに下田まで三泊四日の旅をしたのは大正7年(1918年)のこと。ふたりもこのトンネルをくぐり抜けていったのである。

ノーベル賞作家の代表作、この『伊豆の踊子』ほど繰り返し映像化された文学作品は他にないかもしれない。おもなものだけでも映画6本にTVドラマ5本。古くは田中絹代や美空ひばり、その後は吉永小百合や山口百恵、さらに最近はモーニング娘の後藤真希にいたるまで、その時代を代表するアイドルたちが踊り子を演じてきた。

幕末の志士・吉田松陰が最後に自分の足で越えた峠

東海道・三島宿の三嶋大社大鳥居前を起点に、天城峠を越えて下田へと至るかつての下田街道は、人の行き来の少ない静かな脇街道だったらしい。それがにわかに騒がしくなっていったのは幕末の時代である。

ペリー提督率いる黒船が浦賀沖に現れたのは嘉永6年(1853年)のこと。翌年、再び日本に来航したペリー艦隊は、下田と箱舘(現在の函館)を開港させる日米和親条約を幕府との間に結ぶ。その2年後にはアメリカの初代駐日総領事、タウンゼント・ハリスが下田に上陸し、玉泉寺に総領事館を開設する。こうして伊豆半島南端の小さな港町が開国の表舞台となっていったのだ。

その頃、警備に当たる役人や兵士たちに混じって、ひそかに天城峠を越えたのが、のちに明治維新の精神的指導者として名を上げる長州の吉田松陰だった。

安政元年(1854年)、外国留学の意志を固めた松陰は、同藩出身の金子重輔とともにペリー艦隊のボーハタン号に小舟を漕ぎ寄せる。しかし、アメリカ側に乗船を拒否。ことが周囲に多大な迷惑をおよぼすことを恐れた松陰はそのまま自首し、囚われの身となってしまうのである。

松陰と天城峠の関係に、筆者がことさらこだわるのは、密航を企てて下田へと向かう際の天城越えこそが、彼が自分の足で越えた最後の峠であるからだ。29年という彼の短い生涯の間に歩んだ道のりの長さには驚かざるをえない。

20歳のとき、アヘン戦争を知った松陰は、まず西洋兵学を学ぶため九州諸藩へ遊学する。そのあと江戸へ出て佐久間象山に師事しながら東北地方を巡り、海峡を通過する外国船を見るため津軽半島まで足を伸ばす。さらに下田での事件の前年、1回目の密航を企ててロシア艦隊の停泊する長崎に駆けつけるが、ひと足遅れで艦隊は出航してしまう。すると今度はいったん江戸へと戻り、ペリー艦隊の停泊する下田へと向かったのだ。

激動の時代、まるで何かに取り憑かれたかのように青年は歩き続けていた。彼は自分の足でいくつ峠を越えたのだろう。

昭和45年(1970年)、天城峠には有料の新天城トンネルがバイパスとして完成。平成12年(2000年)からは国道414号として無料開放され、ここで天城山隧道のある旧道は、道路としての役割をほぼ終えることになる。

その後、旧道は地元の自治体の手で荒れ果てた舗装のアスファルトが剥がされ、昔ながらの砂利道に生まれ変わり、目障りな道路標識類も撤去されて、すっかり落ち着いた雰囲気を取り戻している。

お役所の仕事としては、実に粋な計らいというべきだろう。

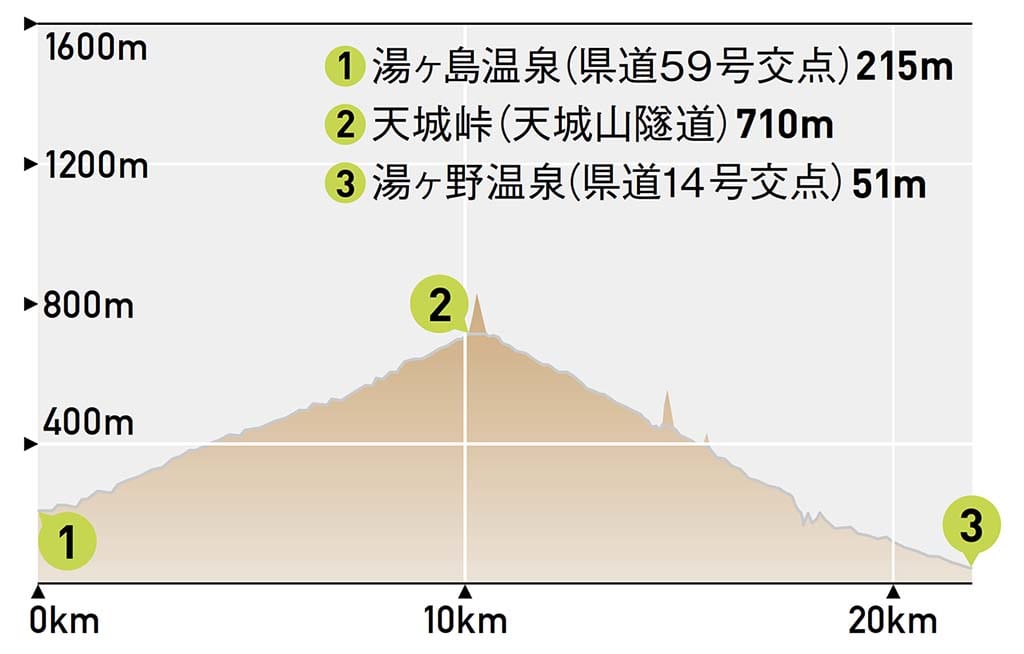

天城峠3Dマップ

◎所在地:静岡県伊豆市/河津町◎ルート:国道414号・旧道◎標高:710m◎区間距離:約22km◎高低差:659m◎冬季閉鎖:なし

【A】道の駅 天城越え(みちのえきあまぎごえ)

名物わさびソフトが人気

名物わさびソフトが人気

国道414号沿い、湯ヶ島温泉と天城峠のほぼ中間にある道の駅。あたりには広大な自然林が広がっている。売店やレストランもあり、目の前ですり下ろした本物のわさびをトッピングする“わさびソフト”が人気。●8:30-16:30/第3水曜定休/0558-85-1110

【B】あまご茶屋(あまごちゃや)

絶品のそばは1日50食限定

絶品のそばは1日50食限定

清らかな流れで育った紅姫アマゴを始め、わさびなど山の食材をふんだんに使った料理が楽しめる食事処。職人が打つ1日50食限定の手打ちそば(天ぷら・生わさび付き1,620円)も人気。●11:00〜15:00/水曜定休/伊豆市市山540-1/0558-85-2016

【C】湯ヶ野温泉 福田屋(ゆがのおんせんふくだや)

文豪に思いを馳せる宿

文豪に思いを馳せる宿

河津川の岸辺に建つ明治12年創業の老舗旅館。若き川端康成と踊子たちの一行が実際に泊まったとされる宿で、映画の撮影などにも使われてきた。●1泊2食付き12,960円から/日帰り入浴料1,000円(10:00-16:00)/河津町湯ヶ野236/0558-35-7201

【D】吉田松陰寓寄処(よしだしょういんぐうきしょ)

幕末の志士の息吹を感じる

海外密航を企てた吉田松陰が身を隠していた民家。松陰は往路は自らの足で越えてきた天城峠を、帰路は縄をかけられ、駕籠に閉じこめられて越えていった。●入館料100円/9:00-17:00/水曜休館/下田市蓮台寺300/0558-23-5055(下田市教育委員会)

【E】千人風呂金谷旅館(せんにんぶろかなやりょかん)

日本一大きな総檜風呂

自家源泉の湯が掛け流しで注がれる15m×5mの総檜の大浴槽“千人風呂”が自慢の宿。日帰り入浴(1,000円)も可能で、混浴の千人風呂のほか、女性専用の大浴場や男女別露天も用意。●1泊2食付き15,000円(税別)から/下田市河内114-2/0558-22-0325

アクセスガイド

かつての下田街道の起点、三島市街から天城峠までは約40km、国道136号と国道414号を走りつないで1時間半ほどの道のり。東名高速・沼津ICや新東名高速・長泉沼津ICから天城峠をめざす時は、伊豆縦貫自動車道(国道1号バイパス/無料)、有料の伊豆中央道と修善寺道路を利用するのがスムーズで早い。