巨大古墳が物語る強大な地方国家の存在

大きな桃がどんぶらこ……と流れてきた桃太郎の昔話。その鬼退治の舞台とされるのが吉備国である。温暖で肥沃な大地、そして、製鉄文明をもつ古代国家は、なぜか古事記や日本書紀には記述がほとんどない。吉備路をゆけば、謎を秘めた古代のロマンに出会える。

日本各地に伝わる桃太郎伝説。その総本家とでもいうべきが、岡山県総社市に残る鬼ノ城である。この古代の山城を根城としたのは温羅(うら)という鬼神。百済から飛来した妖術使いといわれ、略奪や人さらいなど、里の人々にさまざまな悪事を働いていた。そこにヤマト王朝が派遣したのが吉備津彦命(きびつひこのみこと)という皇子。彼は家来とともに温羅を討ち取り、みごと『鬼退治』を果たすのである。

当時の吉備国は、畿内のヤマト王朝と拮抗する強大な地方国家のひとつで、その領域は備前・備中・備後・美作(みまさか)の4国(現在の岡山県全域と広島県の東側半分など)におよんだ。中心地は備中国分寺などがある岡山市西部から総社市のあたり。3本の川が瀬戸内海へと注ぐ肥沃な平野である。

吉備国の強大さは、この地に点在する巨大古墳が雄弁に物語っている。そのひとつ、造山古墳は国内4番目の規模をもつ前方後円墳で、全長は360m(最大の仁徳天皇陵は480m)に達する。ただ少し不思議なのは、奈良や大阪の天皇陵が厳重に立ち入りを禁止され、遺跡調査さえできないのに対し、このあたりの古墳は誰でも自由に出入りでき、上まで登れば総社平野一望の眺めも気軽に楽しめる。この違いはどこから来ているのだろう?

鬼ノ城ビジターセンターのスタッフから、こんな話を聞いた。「桃太郎伝説は、ある意味、体制側から見た勧善懲悪の物語なんですよ。もし温羅が吉備津彦命を返り討ちにして、覇権を握っていたら、まったく違う伝説が残っていたのでしょう」

桃太郎伝説とはつまり、日本という国家の原型を築きつつあったヤマト王朝が、自分たちの覇権を正当化するため、世間に広めたプロバガンダだったのかも知れない。

さまざまな歴史の出来事を桃太郎伝説が連想させる

瀬戸内と日本海を結ぶ吉備路がゆったりと越えていく中国山地は、日本では珍しく地下資源の豊富な地域である。新見市の北西にそびえる道後山周辺は砂鉄の一大産地。また、蒜山高原南の人形峠では日本で唯一ウラン鉱床も発見されている。

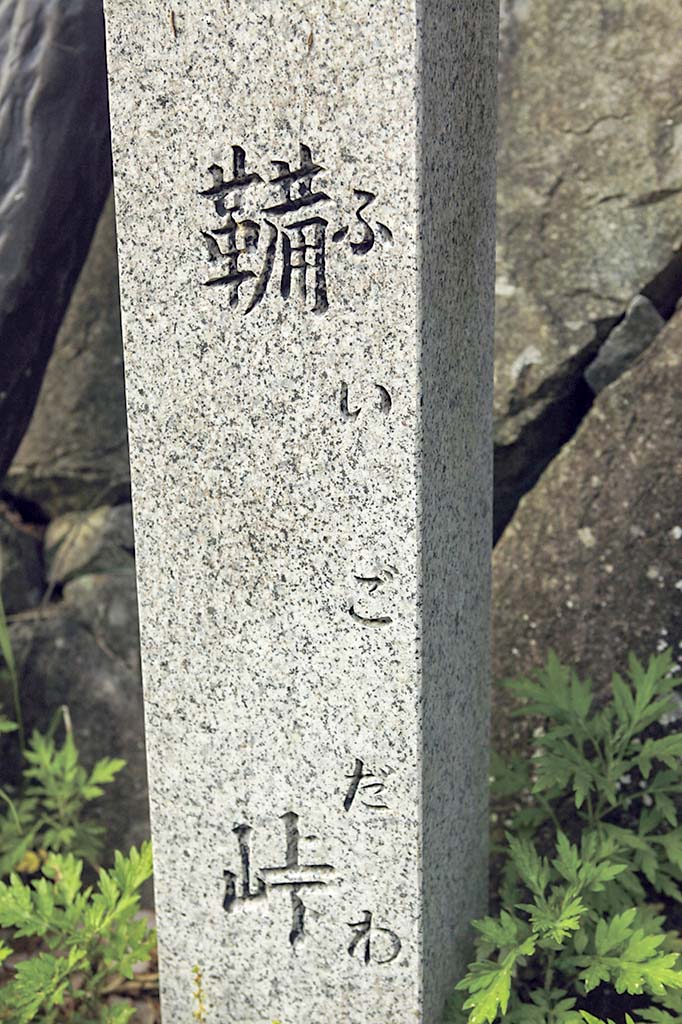

古代、鉄器文明とともに大陸から渡ってきた渡来人たちが、この中国山地の豊富な地下資源に目を付けたのは当然の結果といえよう。やがて彼らは山中に集落を作り、送風装置『鞴』を備えた製鉄所『たたら』を築いていくことになる。

古代の製鉄現場では、鉄分を含んだ地層を崩して川に流し、砂鉄を選別する『鉄かんな穴流し』が行なわれた。そのため川は土砂の堆積でたびたび氾濫を起こし、平野の農民を水害で苦しめた。また、燃料として大量の木を伐採したことから、山で暮らす人々との間にも多大な軋轢を生んだに違いない。

さらに言えば、昼も夜もなく山中で燃えさかる『たたら』の火を見て、里に暮らす人々はそこに魔物=鬼が棲むと考えたかもしれない。

桃太郎伝説に最後の仕上げを施したのは、ヤマト王朝の末裔、明治政府である。明治20年、桃太郎の話を国定教科書に採用する際、ストーリーにちょっとだけ手を加えている。

岡山特産の桃は、古くから霊力をもつ不思議な果物とされ、なかでも回春作用には抜群の効果をもつと信じられていた。オリジナルの桃太郎伝説でも、川から拾ってきた大きな桃をたらふく食べたおじいさんとおばあさんは若さを取り戻して大ハッスル。その結果、桃太郎が生まれたとされている。

しかし、こんな話を小学校の教科書に載せるわけにはいかない。苦心の末できあがったのが、『すると桃が二つに割れて、中から大きな男の子が……』という、いたって健全なお伽噺だったのだ。めでたし、めでたし。

街道ひとくちメモ

いま一般に吉備路と呼ばれるのは岡山市から総社市にかけてのエリア。古代、一大勢力を誇った吉備国の中心地だ。一方、街道としての吉備路は岡山を起点に、備中高梁や新見を抜け日本海へといたる道筋の総称。かつての松山往来、新見往来、東城街道などを含めて吉備路と呼ぶ。

トラベルガイド

01【見る】

田園にそびえる五重塔

備中国分寺(びっちゅうこくぶんじ)

吉備路のシンボルともなっているのが備中国分寺の五重塔。聖武天皇の時代、全国に建立された国分寺のひとつで、創建は天平13年(741年)と伝えられている。ただし、現在の建物は江戸時代に再建されたもの。境内には茶店があり、格好の休憩スポットになっている。赤米で作った甘酒がおいしい。

●参拝自由(無料駐車場あり)/24時間/無休/総社市上林1046/0866-94-3155

●参拝自由(無料駐車場あり)/24時間/無休/総社市上林1046/0866-94-3155

02【見る】

400mの回廊が神秘的

吉備津神社(きびつじんじゃ)

鬼ノ城の鬼を退治したと伝えられる古代日本の皇族、吉備津彦命を祀る岡山県内最古の神社(近くには吉備津彦神社もある)。平行に並べた2棟の入母屋屋根をもつ本殿と拝殿は国宝、全長400mにおよぶ神秘的な雰囲気の回廊は重要文化財に指定されている。門前には食事処があり、吉備団子などを味わえる。

●参拝自由/6:00〜18:00/岡山市北区吉備津931/086-287-4111

●参拝自由/6:00〜18:00/岡山市北区吉備津931/086-287-4111

03【見る】

巨大規模の朝鮮式山城

鬼城山ビジターセンター(きのじょうざんびじたーせんたー)

桃太郎伝説の舞台になったといわれる鬼ノ城。標高397mの鬼城山・山頂付近に2.8kmにおよぶ石垣や土塁が張り巡らされた山城で、いまだ多くの謎に包まれている。最近の発掘調査によると城域は30ヘクタールにもおよび、先進的な排水システムなども備えていたらしい。一部、城門などが復元されている。

●入場無料(無料駐車場あり)/9:00〜17:00/月曜休館/総社市黒尾1101-2/0866-99-8566

●入場無料(無料駐車場あり)/9:00〜17:00/月曜休館/総社市黒尾1101-2/0866-99-8566

04【泊まる】

『男はつらいよ』のロケ地

油屋旅館(あぶらやりょかん)

城下町・備中高梁に残る木造3階建ての旅籠宿。このあたりは大正15年に伯備線が開通するまで舟運が主体で、高梁川沿いの街道に面して多くの宿屋が建ち並んでいたという。映画『男はつらいよ』のロケでも使われた館内は撮影時のまま。6月〜11月は地アユを使った特別料理もオーダーできる。

●1泊2食付13,000円から/高梁市本町38/0866-22-3072

●1泊2食付13,000円から/高梁市本町38/0866-22-3072

05【見る】

ベンガラの赤い家並み

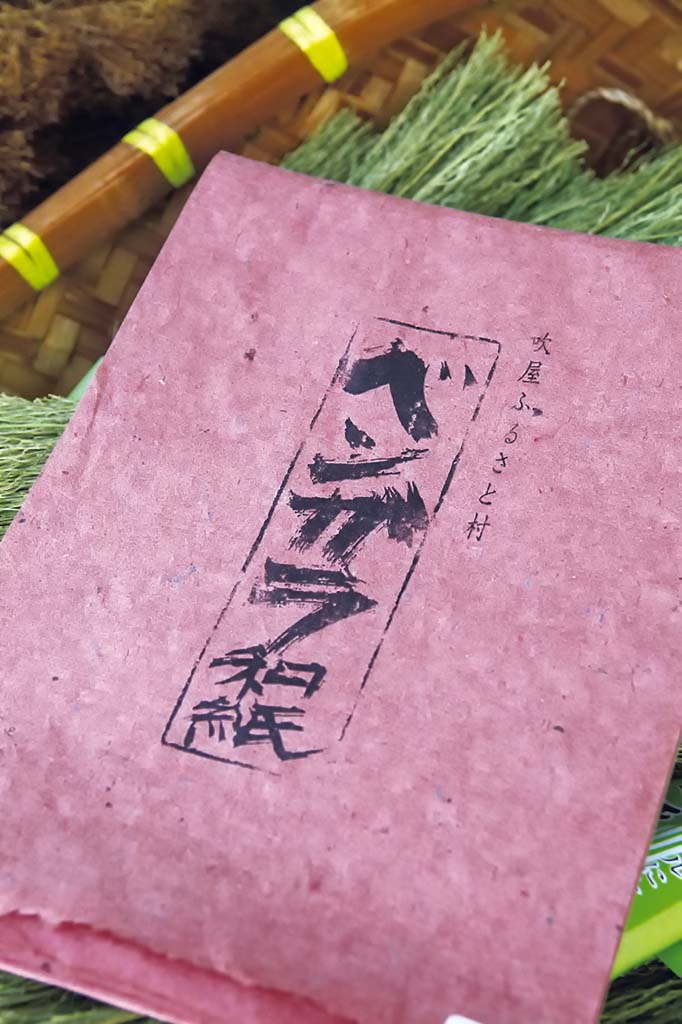

吹屋ふるさと村(ふきやふるさとむら)

標高550m前後の山中に忽然と現れるベンガラ格子と赤銅色の瓦が美しい町並み。吹屋は銅山の町として発展し、江戸末期から明治にかけては良質な赤色顔料ベンガラ(酸化第二鉄)の生産でさらに栄えた。重厚な造りの商家のほか、日本最古の木造小学校校舎(上の写真、明治32年竣工)も残っている。

●見学自由(無料駐車場あり)/高梁市成羽町吹屋838-2/0866-29-2222(吹屋ふるさと村観光協会)

アクセスガイド

【電車、バス】吉備路の中心地、総社駅までは伯備線で岡山から25分、倉敷から10分。国分寺や吉備津神社へは路線バスなどで行ける。鬼ノ城への公共交通機関はなく、JR吉備線服部駅から5kmの道のり。タクシーを利用した方がいい。備中高梁までは岡山から伯備線の特急で35分、各駅停車で50分。

【クルマ】名神道・吹田ICから岡山総社ICまでは、中国道と山陽道を通って180km/2時間。山陽道・広島ICからだと144km/1時間半の道のり。吉備路の北側、中国道・新見ICまでは吹田ICから223km/2時間45分。岡山総社ICから国道180号で新見まで走ると70km弱、2時間ちょっとかかる。

【観光情報】総社市観光協会0866-92-8277/おかやま観光コンベンション協会086-227-0015/高梁市商工観光課0866-21-0229/新見市観光協会0867-88-8154