中央との太いパイプを持つ村長の奔走で開通した道

太平洋に突き出た伊豆半島を古くから陸路でつないできたのは、内陸の修善寺から天城峠を越えていく下田街道だった。一方、駿河湾に面する西伊豆エリアは道路や鉄道の建設が進まず、「陸の孤島」と呼ばれるほど交通の便が悪い土地だった。そんな土地の人々の願いをかなえるため開かれたのが仁科峠である。

天城山に連なる稜線を越え、伊豆半島の西海岸と内陸の湯ヶ島温泉を結んでいるのが県道59号である。その標高900mの仁科峠に建つ立派な開通記念碑には次のような文字が刻まれている。

『嗚呼(ああ)険難漸(ようや)く開く』

いまでこそ人気のドライブルートになっている伊豆半島の西海岸だが、昔は「陸の孤島」と呼ばれるほど交通の便が悪かった。土肥から南に自動車道路(現在の国道136号)が通じたのは昭和7年(1932年)。これによって松崎町までは陸路で行き来ができるようになったものの、この道も海岸の断崖絶壁にへばりつくような悪路で、さらに戸田(へだ)から修善寺までは船原峠を越える険しい山道も待ち構えていた。当時は昔ながらの海路で行き来する方が遙かに便利で、快適だったのである。

「私が役所に勤め始めた頃も、沼津で会合があると一泊しなければならなかったんですよ」

こんな話を聞かせてくれたのは西伊豆町職員のOBで、現在は観光ボランティアを務める藤井駒一さん。今年71歳になる藤井さんが西伊豆町役場に就職したのは昭和39年(1964年)、前回の東京オリンピックの年である。

仁科村から下田街道(国道414号)が通る湯ヶ島温泉まで、最短距離でつなぐ県道が計画されたのは大正14年(1925年)。これが実現に移されたのは太平洋戦争後、堤傳平氏が仁科村の村長に就任してからのことだという。

「堤さんという方は、当時は珍しい東京帝国大学の出身で、中央との強いパイプがあったのです」

藤井さんによれば、当時の村の予算では仁科峠越えの道路を建設するのはとうてい無理。堤村長が中央官庁にさまざまな働きかけをした結果、昭和26年(1951年)に国有林の林道事業として工事がはじまり、その3年後に仁科峠を越える待望の新道が「漸く開く」ことになったというのである。

「観光村長」の異名も取った堤傳平氏は、当時の富士箱根国立公園に伊豆半島を編入する運動にも尽力した人物として知られる。この決定に際して、国から地元に出された条件のひとつが箱根エリアと伊豆エリアを結ぶ観光道路(伊豆スカイライン)の建設。現在、われわれが伊豆半島をドライブする時、海と山の変化に富んだ風景を楽しめるのも、この観光村長のおかげといえるかも知れない。

伊豆半島の山深さもたっぷりと味わえる

天城山の主峰、万三郎岳は標高が1406mあり、日本百名山のひとつにも数えられている。伊豆というと海をイメージする人も多いだろうが、その内陸に連なる山々はけっこう険しく、しかも山が海岸線まで迫っているため、陸上交通の発展を阻んできたのだ。

仁科峠へと続く県道59号も、伊豆の山深さを味わうには絶好(!?)の道だ。とくに西伊豆町側から登っていく区間は、昔の林道の雰囲気がそのまま残っていて、道幅は狭く、乗用車同士のすれ違いにも苦労する。そのうえ鬱蒼とした木々があたりを覆い、海の気配を感じられないため、まるで信州や紀伊半島の山奥を走っているような気分になってしまう。

展望が開けるのは県道410号との合流点から仁科峠の少し北、風早峠までの2kmほどの区間。このあたりは風の通り道となっているため、視界をさえぎる高い木が育たず、一面をクマザサに覆われた稜線からは富士山はもちろん、駿河湾越しの南アルプスまで一望にすることができる。

もし狭い山道を走らずにこの絶景を楽しみたいなら、宇久須から県道410号で仁科峠をめざすのもいいだろう。こちらは県道59号の約半分、12kmほどの道のりで標高900mまで駆け上っていく急勾配のワインディングとなるが、県道59号よりは道幅が広いのでいくらか走りやすい。また、風早峠から湯ヶ島温泉へ下る区間も道路状況はあまり良くないので、県道411号(西天城高原道路)と県道127号(旧・西伊豆スカイライン)で修善寺へ抜けるのが安心。北に向かって走れば遠くの富士がみるみる迫ってくる。

昭和35年(1960年)、仁科と湯ヶ島を結ぶ林道が県道に昇格する際、ひとつの騒動が持ち上がった。お隣の賀茂村から峠の名前にクレームが付いたのである。

仁科峠は当時の賀茂村(現・西伊豆町)と天城湯ヶ島町(現・伊豆市)の境界に位置していて、のちに県道410号となる宇久須からの道もすでに開通していた。

「賀茂村の人にしてみれば、なんでよその村が勝手に名前を付けて、石碑まで建てているんだということだったのでしょう。しかし、旧・仁科村には堤村長の尽力で道路ができたという思い入れがあるから譲れないわけで……」

藤井さんはこう言って笑う。

今回、仁科峠にまつわる話をたっぷり聞かせていただいた藤井駒一さん。役場を定年退職された後も観光ボランティアの活動を続けている。ちなみに西伊豆町のホームページにある美しい夕陽写真の大半は藤井さんの作品。

結局、この問題は西伊豆町と賀茂村の間で覚え書きを交わし、「当面は現状維持」ということで双方が手を打ったのだという。

昭和と平成の市町村大合併を経て、峠の名称問題ばかりでなく、土と肥い、賀茂、安良里(あらり)、宇久須(うぐす)、田子(たご)、仁科といった黒潮文化の痕跡をとどめる昔の村名はすべて消えてしまった。しかし、仁科峠の名とその石碑はめでたく末代まで残ることになったのである。

仁科峠3Dマップ

◎所在地:静岡県西伊豆町/伊豆市◎ルート:県道59号伊東西伊豆線◎標高:900m◎区間距離:36.5km◎高低差:892m◎冬季閉鎖:なし

【A】独鈷の湯(とっこのゆ)

弘法大師が見つけた源泉

弘法大師が見つけた源泉

修善寺温泉の中心を流れる桂川に湧き出す湯。弘法大師が法具の独鈷で岩を打ち砕き、霊泉を噴出させたと伝わる。かつては入浴もできたが現在は無料の足湯。近くには日帰り温泉施設『筥湯(はこゆ)』もある。●無料/0558-72-2501(伊豆市観光協会修善寺支部)

【B】川端の宿・湯本館(かわばたのやど・ゆもとかん)

『伊豆の踊子』を執筆した宿

『伊豆の踊子』を執筆した宿

生前の川端康成氏がたびたび訪れ、長期逗留した温泉宿。『伊豆の踊子』を執筆した部屋(見学可)も当時のままに残されている。狩野川に面した露天風呂が人気で日帰り入浴も可(要:問合せ)●1泊2食付き16,350円から/伊豆市湯ヶ島1656-1/0558-85-1028

【C】わさびの駅(わさびのえき)

地下1000mから湧く深層水

地下1000mから湧く深層水

有料(100円/15L)にもかかわらず、多くの人で賑わう取水スタンド。地下1000mから汲み上げる天城深層水はご飯やコーヒーの味を引き立て、長期保存できるので防災備蓄水にも最適。●7:00-19:00(取水時間)/西伊豆町大沢里628-1/0558-58-7315

【D】大田子海岸(おおたごかいがん)

西伊豆町は夕陽日本一の町

西伊豆町は夕陽日本一の町

平成17年に『夕陽日本一宣言』を行なった西伊豆町には絶好の夕陽展望スポットが数多く点在している。なかでもお勧めは『日本の夕陽百選』にも選ばれた大田子海岸で、茜色に染まる入り江の風景には心が洗われる。●0558-52-1114(西伊豆町商工観光課)

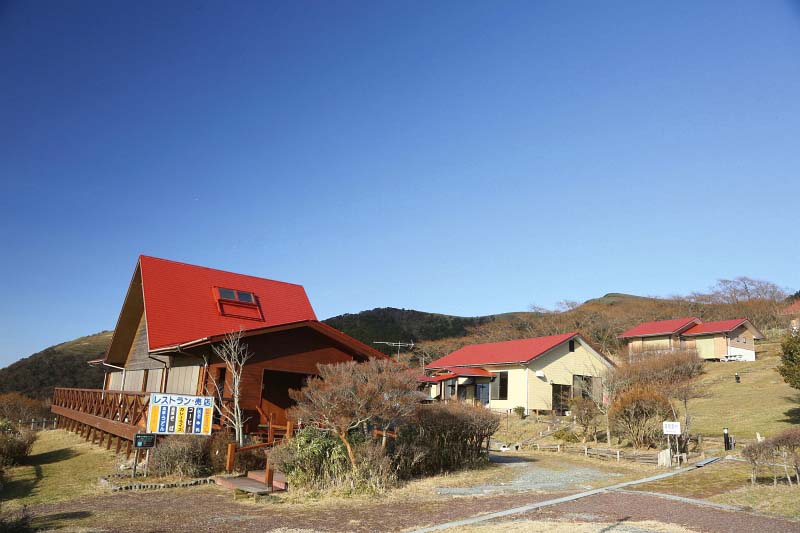

【E】民芸茶房(みんげいさぼう)

おいしい自家製の干物に舌鼓

おいしい自家製の干物に舌鼓

地場の干物のおいしさを堪能できるのがこのお店。ひもの定食(1,080円)のほか、写真の日替わりランチ定食(1,620円)などが人気。向かいには同経営の豊崎ホテル(1泊朝食付き7,020円)もある。●7:30-20:30/無休/松崎町松崎495-7/0558-42-0773

アクセスガイド

仁科峠の東側起点、湯ヶ島温泉までは新東名・沼津長泉ICから駿河湾環状道路(国道1号バイパス:無料)、伊豆中央道(普通車200円)、修善寺道路(普通車200円)などを通って40kmあまり。途中、渋滞がなければ1時間少々で行ける。東京方面からだと東名・厚木ICから小田原厚木道路、箱根新道経由でも時間的にはほとんど変わらない。