お遍路さんが無数の足跡を刻んだ道

太平洋に大きく突き出た室戸岬を回って四国の海岸線をなぞるように走る土佐浜街道。この道は遍路のために拓かれていった信仰の道である。街道の要所要所には幕末の志士たちの銅像が立ち、男たちの見つめていた海が目の前に大きく広がる。

この道の起源は、塩の道でも、参勤交代の道でもなく、信仰の道である。

弘法大師(774-835年)が四国をめぐり、霊場八十八か所を定めたのは42歳の時と伝えられる。ただし、全長1200kmにおよぶ巡礼道が整備されていったのは室町以降。庶民が盛んに訪れるようになったのは、さらにのちの江戸時代後期からといわれる。

四国八十八か所は、その道筋の大半が海岸線の辺鄙な土地を通っているため『辺路』と呼ばれ、やがてそれが空海の灌頂名『遍照金剛』にちなんで『遍路』の文字を当てるようになっていった。西国三十三か所や板東三十三か所など、国内にある他の巡礼道を遍路と呼ばないのはそのためだ。

現在、クルマやバイク、自転車なども含めると、四国八十八か所を回るお遍路さんの数は年間推定30万人にのぼる(そのうち歩き遍路は約5000人)。納経帳を持ち、参拝した札所で朱印をいただくというスタイルは、巡礼という神聖な宗教行事に日本人好みの娯楽的要素をちゃっかり組み込んだもの。いわばスタンプラリーの元祖と言っていいかもしれない。

阿波(徳島)23か所、土佐(高知)16か所、伊予(愛媛)26か所、讃岐(香川)23か所の札所をめぐり、四国をぐるっと一周する遍路は、国ごとにそれぞれ特徴がある。土佐の遍路の別名は『修行の道場』。札所と札所の間隔は平均で20km以上あり、阿波最後の23番札所・医王山薬王寺から土佐最初の24番札所・室戸山最御崎寺までの道のりはなんと82km。肩慣らしとでもいうべき『発心の道場』、15分も歩けば次の札所に着ける阿波の遍路道から一変し、長く厳しい行程を強いられることになるのだ。

遍路道ができるまで、室戸岬へ通じる道はなく、このあたりは人跡未踏の地だった。そんな岬の洞窟にひとり籠もりきり、厳しい修行をしたのが若き日の弘法大師である。

大地が尽き果て、目の前にあるのは無限に広がる海と空だけ。そこで19歳の青年僧がひたすら念仏を唱え続けていると、ある夜、口の中に明星が飛び込み、その刹那に宇宙の真理を悟ることになる。この経験から、のちに彼は空海を名乗るようになったという。

室戸岬から最御崎寺に向かってスカイラインを駆けあがれば、その空と海の大きさはいつでも実感できる。

幕末の志士たちが見つめる大海原を眺めながら走る

「土佐の人って、どうしてこんなに銅像が好きなんですか?」

今回、行く先々で尋ねてみたのだが、相手はたいてい怪訝な表情をする。

桂浜の坂本龍馬を中心に、室戸岬には盟友の中岡慎太郎、横浪半島には土佐勤王党の武市半平太、足摺岬には龍馬にも多大な影響を与えたジョン(中濱)万次郎といった具合。中岡慎太郎像の目と鼻の先には巨大な弘法大師の立像があるし、桂浜の東、琴ヶ浜には龍馬に向かって手を振るお龍さんの銅像まである。

土佐の観光地を訪ねると、行く先々で立派な銅像と出会うので、『土佐人は銅像好き』と思い込んだわけだが、よくよく考えてみるとこれはちょっと違うのかも知れない。

土佐にある銅像は、権力や業績を誇示するものではなく、人柄や志を偲ぶために建てられたものがほとんどである。時代や体制が変わっても、ソ連崩壊時のレーニン像のように引き倒される心配のない人物ばかりなのだ。

明治維新前のわずかな期間に、誰もが銅像にしたくなるような人物をこれほどたくさん輩出した土地はほかにはないだろう。

そして、龍馬も、慎太郎も、半平太も……、街中で人々を見おろしたりせず、大海原の向こうをただ見つめ続けているのが何よりもいい。

街道ひとくちメモ

現在、土佐浜街道と呼ばれているのは、徳島市と高知市を海岸線に沿って結んでいる国道55号。もともと四国八十八か所をめぐるお遍路さんたちが歩いた巡礼道で、別名は土佐東街道。一方、高知から西、足摺岬方面に向かう海岸線の道(国道56号など)は中村街道と呼ばれる。

トラベルガイド

01【走る】室戸スカイライン(むろとすかいらいん)

太平洋へとダイブする気分

太平洋へとダイブする気分

室戸岬から立ち上がる稜線上に延びるワインディングロード。大半は林間に覆われているが、岬へと駆け下りていく南端では視界が大きく開け、太平洋が眼下に広がる。途中には第二十四番札所の最御崎寺があり、そこから遊歩道を歩けば室戸岬灯台もすぐ。中間の津呂山展望台からは室戸岬東側の海岸線も一望。

●正式名称:県道203号・室戸公園線/総延長9.1km/0887-22-0574(室戸市観光協会)

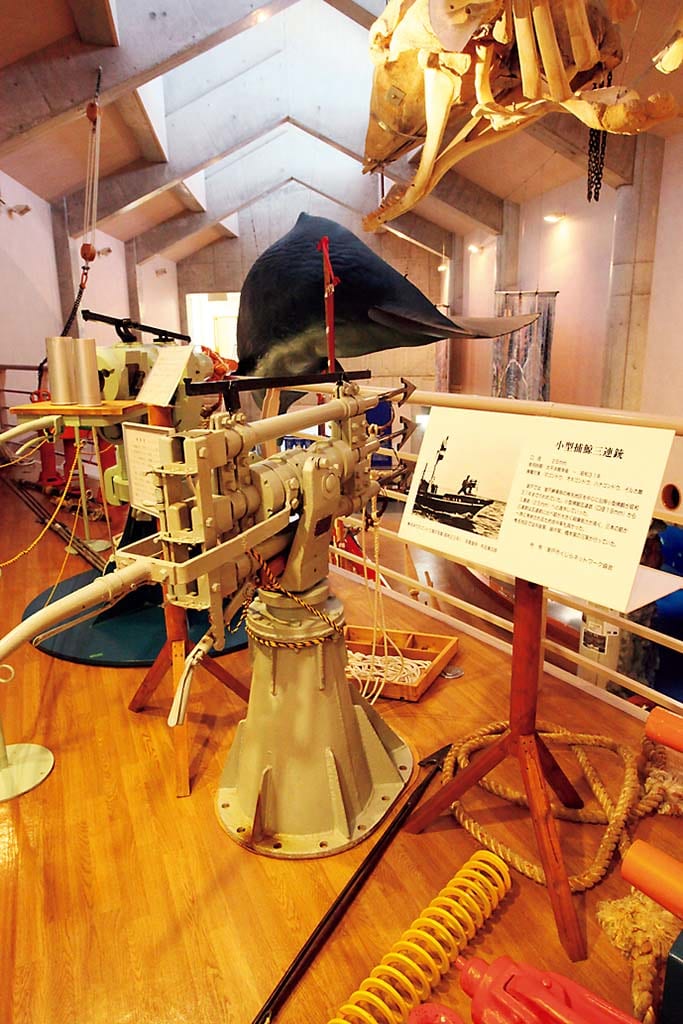

02【見る】キラメッセ室戸鯨館(きらめっせむろとくじらかん)

伝統の鯨漁を学ぶ資料館

伝統の鯨漁を学ぶ資料館

道の駅に併設された資料館で、土佐の伝統、鯨漁についてたっぷり学べる。鯨の骨格標本や捕鯨船で使っていた器具などを展示しているほか、かつての勇壮な鯨漁の様子もジオラマでリアルに再現している。隣には食事処『食遊鯨の郷』もあり、鯨の刺身定食やたたき定食(ともに1,728円)を味わうことができる。

●入館料500円/9:00-17:00(冬季は16:00まで)/月曜休館/室戸市吉良川町丙890-11/0887-25-3377

03【食べる】土佐タタキ道場(とさたたきどうじょう)

炙りたてをその場で頂く

桂浜に渡る浦戸大橋の少し東寄りにある鰹タタキの専門店。藁の強力な炎で一瞬のうちに焼き上げる鰹は香ばしく、濃厚な旨みをたっぷりと凝縮している。かまどが店内にあるので焼きを体験することもでき、難しい焼き加減は店長が手取り足取り教えてくれる。ご飯・味噌汁などをセットにした鰹タタキ定食が1,600円。

●10:30-15:00(売り切れ次第終了)/定休なし/高知市仁井田201-2/088-847-3255

04【泊まる】へんろ宿・三陽荘(へんろやど・さんようそう)

お遍路さんにも人気の湯

お遍路さんにも人気の湯

横浪半島の東端、桂浜方面から行くと、内湾入口に架かる宇佐大橋を渡ってすぐのところにある。敷地内に湧き出す源泉の温度は42.5℃。ほんのり塩味のする温めの湯が旅の疲れをじっくりと癒やしてくれるはずだ。第三十六番札所・青龍寺(しょうりゅうじ)がすぐ近くなので、お遍路さんの利用も多い。

●1泊2食付8,400円から/日帰り入浴600円(10:00-20:00)/土佐市宇佐町竜504-1/0120-154592

05【走る】横浪黒潮ライン(よこなみくろしおらいん)

絶景と走りを楽しめる道

絶景と走りを楽しめる道

太平洋と内湾(横波三里)を隔てる細長い半島を抜けていく道。複雑に入り組んだ海岸の断崖上をゆくため、コーナーやアップダウンが多く、走りごたえがある。視界が開けると、目の前には真っ青な海が広がる。途中、須の浦パーキングには武市半平太像が立ち、桂浜の龍馬像同様、太平洋を見つめている。

●正式名称:県道47号・横浪公園線/総延長18.8km/0889-42-2575(須崎市観光協会)

アクセスガイド

【電車、バス】高知から室戸岬をめざすときは、JR土讃線と土佐くろしお鉄道を乗り継いで奈半利駅まで30分。そこから高知東部交通バス・甲浦行きなどで室戸岬までが約55分。このほか、JR四国では鉄道とバスを利用して徳島~室戸岬~高知をぐるっとひと回りできる割引チケット(5,500円)を販売中。

【クルマ】神戸淡路鳴門道・鳴門ICを起点にすると、徳島市街までが12.5km、室戸岬までは137km、さらに高知市街まで走り通すと219kmのロングドライブになる。ただし距離は長いものの、徳島市街を抜けてから高知市街に近づくまでは交通量が少ないので快調に走り続けることができる。

【観光情報】室戸市観光協会 0887-22-0574/なはり観光文化協会 0887-32-1288/安芸市観光協会 0887-35-1122/香南市観光協会 0887-56-5200/高知県観光コンベンション協会088-823-1434

【観光情報】室戸市観光協会 0887-22-0574/なはり観光文化協会 0887-32-1288/安芸市観光協会 0887-35-1122/香南市観光協会 0887-56-5200/高知県観光コンベンション協会088-823-1434