崩落が激しいため道路やトンネルが作れない

中央構造線という巨大断層が生みだした谷筋には水が湧き、川が流れ、集落や街道が発展していった。ただし、この地形は諸刃の剣で、道路整備を長年阻んできた。国道152号・秋葉街道は『分断国道』とも呼ばれている。

秋葉街道は南アルプスの西側をほぼ南北に貫いている。

その名前は秋葉山(秋葉本宮神社)に由来するもの。『火幸を恵み、悪火を鎮める神』として、大火の相次いだ江戸時代中頃から多くの参拝者がここを行き来するようになったのだ。

また、この道は古くから東海道の塩や海産物を内陸の信濃国へ運んだ『塩の道』であり、戦国期には武田信玄が太平洋へ抜けるルートとして重視した『戦の道』でもあった。

ただし、これほど歴史の深い街道なのに、現在の国道152号はあきれるほど交通量が少ない。その理由は途中2カ所に分断区間があるためだ。

南側の分断区間、静岡/長野県境の青崩峠は地盤があまりに脆弱なため、最新の技術をもってしてもトンネルを貫通できないとさえ言われる。一方、北側の分断区間、大鹿村の南にある地蔵峠は斜面の崩落が激しく、わずか2kmほどを残して道路工事が中断してしまっている。どちらも近くの林道を通って迂回するしかないのだ。

さらに2010年夏には大鹿村の北側でも新たな土砂崩れが発生。まさしく『分断国道』なのである。

では、なぜこれほどまで道路が寸断されるかというと、そこには地質の問題がある。秋葉街道は日本最大の断層系、中央構造線の真上を走る道なのだ。

中央構造線というのは、ごく簡単に言うと、北に向かって移動しつづける太平洋プレートが大陸プレートにぶつかって生じる巨大断層のこと。日本列島を誕生させた地球活動の名残でもあり、ここを境に日本の地質は大きく二分される。関東平野から諏訪湖、三河湾を抜け、紀伊半島や四国、九州を横切る中央構造線の総延長はおよそ1000kmにも達する。

交通が不便だからこそ生き残った日本の原風景

「中央構造線の通る場所は浸食が進みやすいので谷になり、そこへ常に両側の山が崩れ落ちていくわけです」

こんな話を聞かせてくれたのは大鹿村・中央構造線博物館の研究員の方だった。「常に崩れ落ちて……」などと言われると、秋葉街道を旅するのが不安にもなってくるが、ただし、これは何万年とか、何億年という地質学的な時間単位でのお話。人類の歴史でみれば、谷を流れる川のそばに人が棲み着き、そうした集落を結ぶ道が自然発生的に生まれてきたにすぎない。

中央構造線は諏訪湖のあたりから三河湾に向かってほぼ真っ直ぐに延びている。そのため谷筋も、そこを走る秋葉街道もおのずと直線的になっている。立ちふさがる山々も、中央構造線の通る部分は浸食によってコル(鞍部)ができ、峠として越えやすい。巨大断層のおかげで、じつに効率のいい道筋が形作られたわけだ。

山道だから人目に付きにくく、そのわりには移動も素早くできる……。上洛をめざす武田信玄が三河への侵攻ルートとして秋葉街道に目を付けたのは「さすが!」と言うべきだろう。

ところが、ここに現代の自動車道を建設しようとすると話は別なのだった。山そのものが崩れやすいだけに、道幅を広げたり、トンネルを掘り進めることは困難をきわめた。

明治以降、東海と信州を結ぶ幹線道路や鉄道は、西隣の伊那谷や木曽谷に作られていった。そして、交通の不便な秋葉街道沿いの村々は秘境とさえ呼ばれるようになっていく。

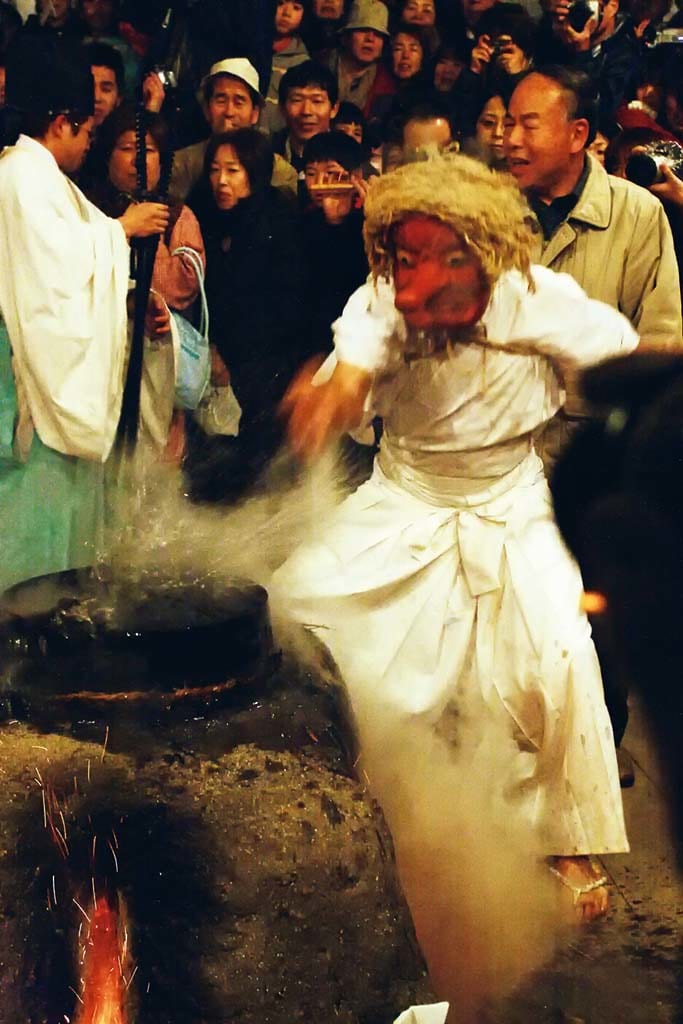

信号機がひとつもない大鹿村、『天空の里』と呼ばれる上村・下栗集落、そして、伝統的な祭りが何百年も変わらないスタイルで伝えられている遠山郷などなど、まるで日本の原風景のような山村の姿が昔のまま生き残ってこれたのも、もちろん交通が不便だったおかげである。

街道ひとくちメモ

静岡県浜松市と長野県上田市を結ぶ国道152号。このうち桜の名所で知られる高遠(伊那市)から南が秋葉街道と呼ばれる。その名前は秋葉神社への参詣路として発展してきたことに由来。高遠から北は『杖突街道』、青崩峠から南、静岡県内では『信州街道』とも呼ばれる。

トラベルガイド

01【泊まる】鹿塩温泉・山塩館(かしおおんせん・やましおかん)

弘法大師が見つけた山塩

弘法大師が見つけた山塩

塩不足に困る村人のため、弘法大師が探し当てたと伝えられる鹿塩の天然塩水。これを温泉に利用しているのが山塩館だ。湯はかなりしょっぱいが、にがり成分をほとんど含まないためか入浴感はさっぱり。鹿肉のロティー、イワナの昆布締め、鯉の塩焼きといった山里ならではの料理にも山塩が使われる。

●1泊2食付11,000円から/日帰り入浴料800円(10:30-14:00、最終受付13:00まで)/大鹿村鹿塩温泉/0265-39-1010

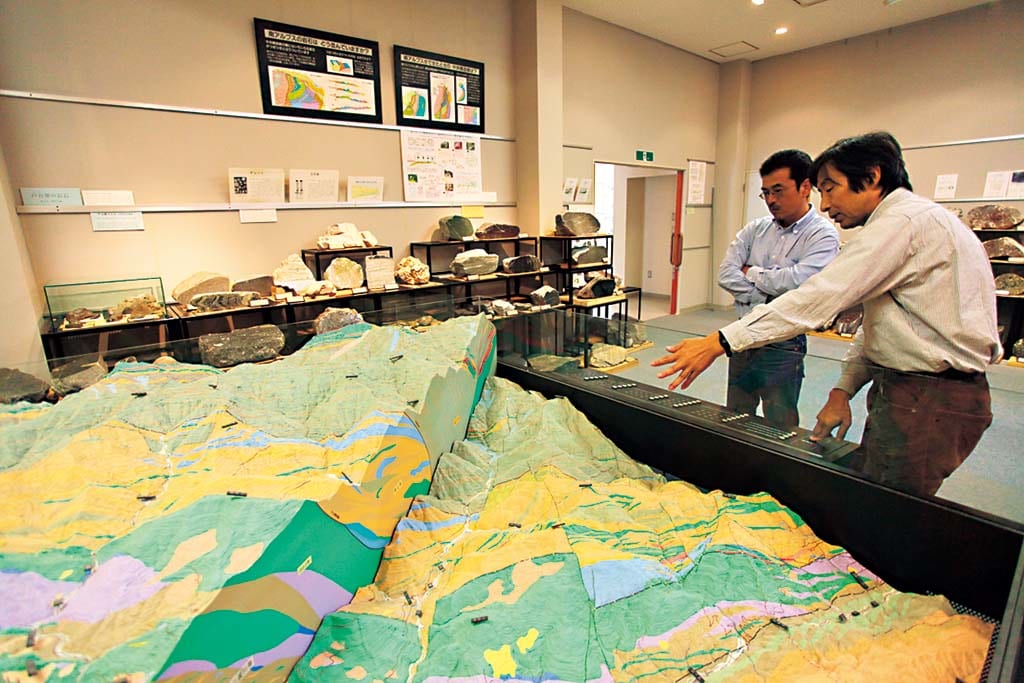

02【見る】中央構造線博物館(ちゅうおうこうぞうせんはくぶつかん)

列島の構造が一目瞭然

列島の構造が一目瞭然

関東から九州まで延びる日本列島最大の断層系、中央構造線の真上に立つ博物館。館内を一巡すれば、日本列島がどのように誕生し、どのような地形を作り出してきたかがひと目でわかる。近くには中央構造線が地表に露出した北川露頭、安康露頭などもあり、このあたり一帯はジオパークにも指定されている。

●入館料500円/9:30-16:30/月・火曜休館(4-11月の祝日を除く)/大鹿村大河原988/0265-39-2205

03【見る】しらびそ峠(しらびそとうげ)

南アルプスを望む絶景峠

南アルプスを望む絶景峠

国道152号・地蔵峠の南にある標高1833mの峠。あたり一帯がシラビソ(モミの仲間の常緑樹)で覆われていたため、この名が付いた。目の前には聖岳など南アルプスの3000m級の高峰群がそびえ立ち、紅葉シーズンの夕暮れ時には山全体が真っ赤に浮かび上がる。近くのハイランドしらびそは宿泊も可能。

●飯田市上村979-53/0260-36-2301(ハイランドしらびそ)

04【泊まる】民宿ひなた(みんしゅくひなた】)

山里の暮らしに触れる

山里の暮らしに触れる

『天空の里』と呼ばれる上村・下栗集落。その山里の暮らしに触れてみたいなら、民宿で静かな一夜を過ごすのがいいだろう。名物・二度芋(急斜面で作られる小粒のジャガイモ)をはじめ、アマゴや山菜など、山の幸もたっぷり味わうことができる。登山シーズンや霜月祭りの時期は早めに予約した方がいい。

●1泊2食付6,800円から/飯田市上村下栗1040/0260-36-2627

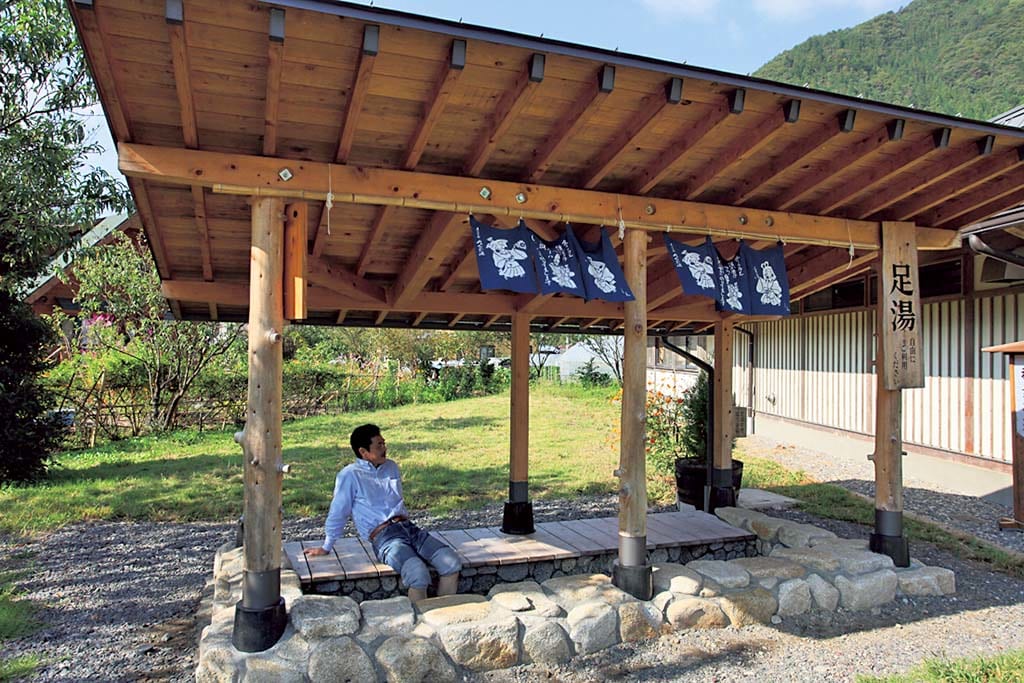

05【やすむ】道の駅・遠山郷(みちのえき・とおやまごう)

信州三大秘境のひとつ

信州三大秘境のひとつ

長野/静岡の県境エリアに位置し、かつては交通の不便さから信州三大秘境のひとつにも数えられていた遠山郷。この道の駅には地場の特産物販売所のほか、源泉かけ流しの日帰り入浴施設もある。

●9:30-17:00/木曜休館/飯田市南信濃和田456/0260-34-1071

アクセスガイド

【電車、バス】大鹿村の鹿塩温泉までは、JR飯田線の伊那大島駅から大河原行きバスで1時間弱。遠山郷へは飯田駅からバスで2時間半。上村・下栗地区をめざすときは遠山郷行きのバスを途中で降り、そこからタクシーを利用する。遠山郷へは名鉄バスセンター(名古屋駅広小路口)から高速バスもある。

【クルマ】浜松から国道152号を北上していくと、最初の分断区間、青崩峠(迂回路は兵越林道)までは約80km、そこから第二の分断区間、地蔵峠(迂回路は蛇洞林道)までは約35km、そして地蔵峠から高遠町までは約50km。トータル170km弱だが、険しい山道の連続なので丸1日がかりの行程になる。

【観光情報】大鹿村観光協会0265-39-2929/上村自治振興センター0260-36-2211/遠山郷観光協会0260-34-1071/南信州観光公社0265-28-1747

【観光情報】大鹿村観光協会0265-39-2929/上村自治振興センター0260-36-2211/遠山郷観光協会0260-34-1071/南信州観光公社0265-28-1747