ミドルクラスのベンチマーク、3シリーズの歴史を振り返る

BMW「3シリーズ」は1975年の登場以来、半世紀にわたりミドルサイズクラスの絶対的な指標として君臨してきた。その歴史は、単なる1台の自動車の変遷に留まらず、スポーツセダンの概念を確立しプレミアムセグメントを牽引してきた。その3シリーズの輝かしい成功の物語を振り返る。第3回目は、日本でも高い人気を誇った2代目3シリーズ(E30)にスポット当てて紹介する。

【写真16枚】”六本木カローラ”と呼ばれ日本でも人気を博した2代目E30型「BMW3シリーズ」の詳細を見る

初代モデルを超える人気で、その地位を盤石なものに

1982年、BMW 3シリーズは第2世代(E30)へバトンタッチした。トレンドを先取りし、コンパクト・スポーツセダンの指標としてベストセラーとなった初代モデルの栄光を受け継ぐべく、E30は洗練された新デザイン、最適化された空力性能、拡大された室内空間と快適性、より強力になったパワーユニット、そして後に追加される多彩なボディとエンジンのバリエーションといった、次世代を見据えた数々のトピックが凝縮されていた。

エクステリアデザインは、先代を継承しつつも、著しく引き締まり、より滑らかな面構成へと昇華。このデザインの刷新は見た目の美しさだけでなく、機能性の向上にも直結しており、空気抵抗係数は実に15%近くも削減された。エンジンサイズにかかわらず、全モデルにツインサーキュラーヘッドライトが標準装備され、BMWのアイデンティティをより明確に主張した。

ボディサイズは先代より30mm短縮されたにもかかわらず、巧みなパッケージングにより室内、特に後席の足元スペースは40mmも拡大され居住性が向上。また35mm拡大されたトレッドによって、視覚的に筋肉質で安定感のあるスタンスを演出し、その佇まいをより一層スポーティなものとした。それでいて車両重量は先代比で約30kgの減量を実現しており、この2代目3シリーズの設計であらゆる面が見直されたことが窺える。

エンジンラインナップがより多彩に

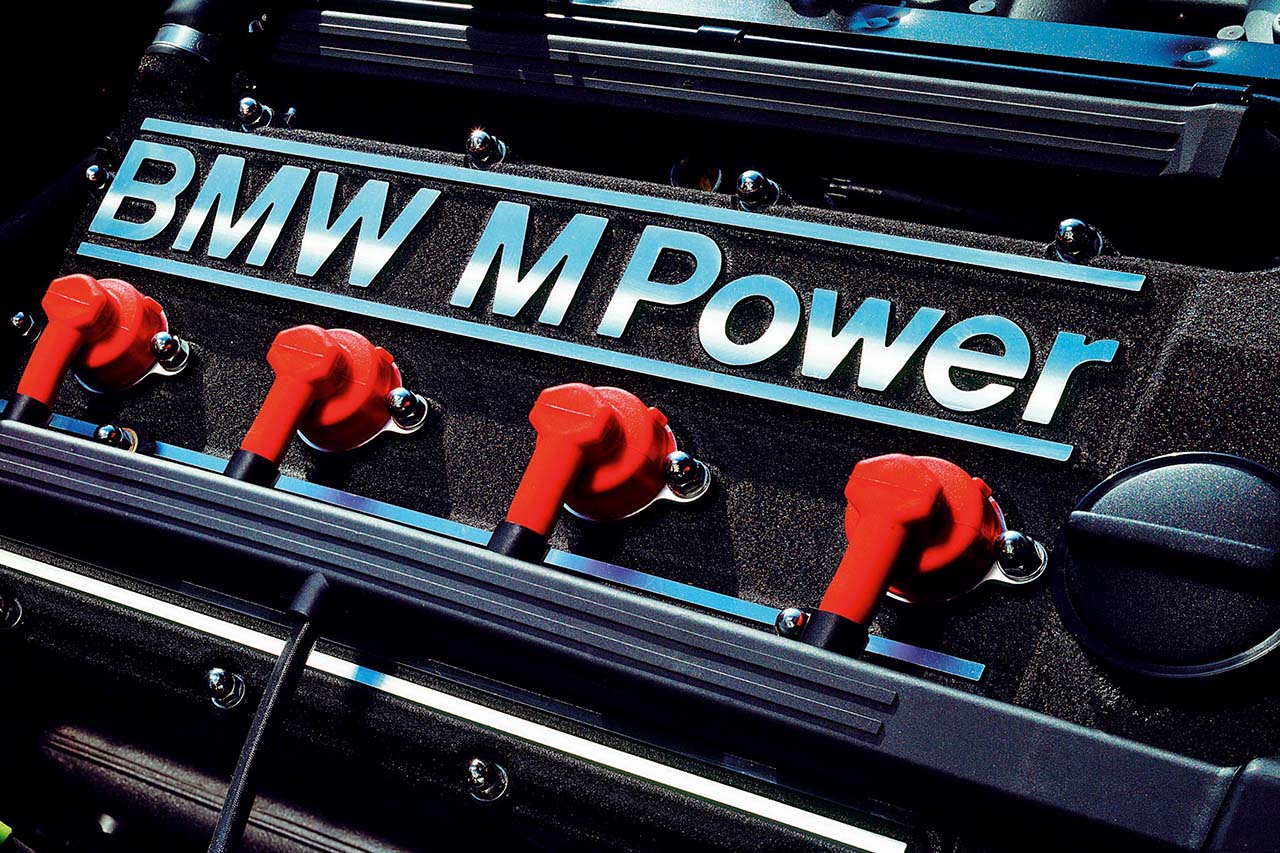

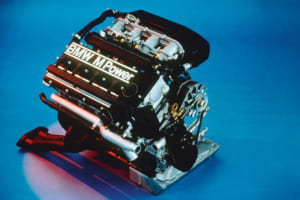

心臓部であるエンジンにも先進技術が惜しみなく投入された。当初から4気筒および6気筒エンジンが搭載され、エントリーモデルである「316」は、電子制御キャブレターを備えた直4エンジンで最高出力90psを発生、最高速度175km/hに達した。機械式インジェクション(直4)を備えた「318i」は、105psの出力で184km/hをマーク。

そして上位グレードとなる6気筒モデルは電子式インジェクションシステムを標準で搭載し、例えば139psを発生する「323i」は、最高速度202km/hという高性能を誇りながら、オーバードライブ付き5速ギアボックスとの組み合わせにより、100kmあたり8.9L(11.2km/L)という優れた平均燃費を達成した。

1984年には、効率性をさらに高い次元へと引き上げる、新たなエンジンコンセプトが導入された。トルクと経済性の向上を主眼に置いた直列6気筒の「eta」エンジンである。この2.7Lは、122psを発生し、「325e」に搭載された際には8.4L/100km(11.9km/L)の平均燃費を実現した。

この第2世代3シリーズは、3シリーズの歴史において数々の「初」を記録した世代でもある。そのひとつがディーゼルエンジンの搭載である。経済性を重視する市場の要求に応え、BMWは初めてコンパクトセダンにディーゼルユニットを搭載した。

BMW 324dに搭載された直列6気筒エンジンは86psを発生し、最高速度16 km/hと平均燃費6.9L/100km(14.5km/L)を両立させた。さらに1987年には、ターボチャージャーとデジタルディーゼルエレクトロニクス(DDE)を採用した「324td」が登場。出力は115psに向上し、低燃費・低排出ガスでありながら、優れた静粛性と低振動を実現。DDEは状況に応じて噴射を緻密に制御し、ディーゼルエンジンの洗練性を新たなレベルへと高めた。

アクティブセーフティ、そしてハンドリングの精度においても、この世代はライバルを凌駕していた。エンジニアは、3シリーズの特徴的なハンドリングを損なうことなく安全性をさらに高めるため、フロントアクスル構造を修正。改良されたラック&ピニオンステアリングは、荒れた路面でのターンインと精度を向上させた。

リアには分離されたスプリングとダンパーを備えるセミトレーリングアクスルが採用された。安全技術の面では、上級モデルの7シリーズに導入された直後の電子アンチロックブレーキシステム(ABS)が、6気筒モデルに初めてオプション設定された。このABSは、1992年以降、すべての3シリーズで標準装備となる礎を築いた。

そして、ブランド初となる四輪駆動の量産モデルも、この第2世代から誕生した。1985年に発表された「325ix」は、171psの6気筒エンジンから得られるパワーを四輪すべてに分配した。ドライバーが任意に駆動モードを選択する方式ではなく、自動的に作動するビスコロック付きトランスファーケースを介して常時四輪を駆動するこのシステムは、ABSとの連携も可能とし、トラクションと方向安定性を最適化すると同時に、ダイナミックで調和のとれた走行特性を実現した。

モータースポーツの血統もまた、この世代で色濃く受け継がれた。1985年のフランクフルトモーターショーで脚光を浴びた「M3」は、4バルブ技術を採用した最高出力200psの4気筒エンジンを搭載。そのシャシー技術と共にレーストラックから直接フィードバックされたものであり、すぐさまサーキットでその圧倒的なポテンシャルを証明した。M3はまた、1987年モデルから電子調整式ダンパーを装着したブランド初のモデルでもあった。

コンバーチブル、ツーリングといった定番のモデルも登場

この第2世代3シリーズの成功を決定づけたもうひとつの要因は、ボディバリエーションの拡充であった。生産開始からわずか1年で23万台以上を販売した後、1983年秋には初の4ドアモデルが登場し、後席へのアクセスの快適性を求めるファミリー層の需要に応えた。

続く1985年には、エレガントなシルエットと低いショルダーラインが特徴のコンバーチブルが発表され、オープンエアドライビングの楽しさを提供し、瞬く間に多くのファンを獲得した。

そして1987年、開発エンジニアの創造性は「ツーリング」という新たな概念を生み出した。スポーティで俊敏な走りと、広大なリアコンパートメントがもたらす機能性を見事に融合させたこのモデルは、既存のステーションワゴンの規範を打ち破り、新たなトレンドセッターとしての地位を確立した。

また、この第2世代3シリーズは電動モビリティ分野における先駆的な役割にも及んでいる。1987年、8台のBMW 325iXをベースにした電動前輪駆動車が試作された。バッテリーは従来の電源から充電可能で、日常条件下での実用試験を完了したブランド初の電気自動車となった。

このように、デザイン、エンジン、シャシー、安全技術、そしてボディバリエーションのすべてにおいて革新を遂げた第2世代3シリーズは、最終的に2,339,251台という驚異的な販売台数を記録。これは、初代モデルを100万台近くも上回る数字であり、このクルマがいかに時代の要求に応え、そして時代をリードする存在であったかを雄弁に物語っている。

【写真16枚】”六本木カローラ”と呼ばれ日本でも人気を博した2代目E30型「BMW3シリーズ」の詳細を見る

■「3シリーズ半世紀の軌跡」記事一覧はコチラ