危機からの復活と、ポルシェを支える「哲学・信念・文化」

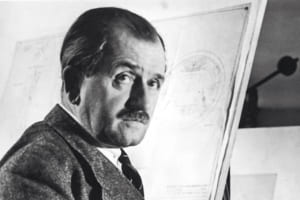

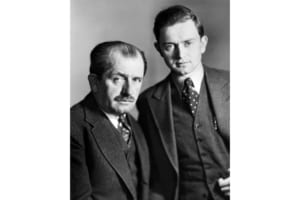

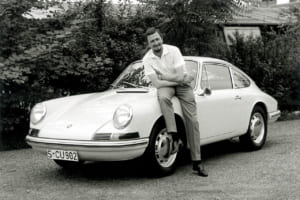

モータージャーナリスト清水和夫氏が、深く魅了されてきた「ポルシェ」という自動車メーカーの「哲学」について存分に語る連載をスタート。ポルシェというクルマのステアリングを握る前に、創業者から受け継がれてきて今もなお宿っている、確固たる哲学を理解しておきたい。今回は第3世代にあたるフェルディナント・ピエヒによる復活劇を振り返る。

【画像39枚】写真で見るポルシェの信念。創業者からピエヒに至る3世代の歩みを見る

危機からの復活劇と「トヨタ生産方式」

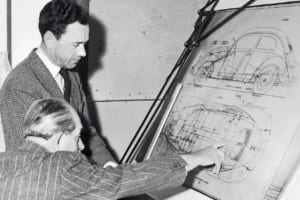

前編では、創業者ポルシェ博士から孫のピエヒへと続く天才の血統と、911神話の幕開けまでをお話ししました。しかし、その栄光の裏で、ポルシェは深刻な経営危機に直面していました。

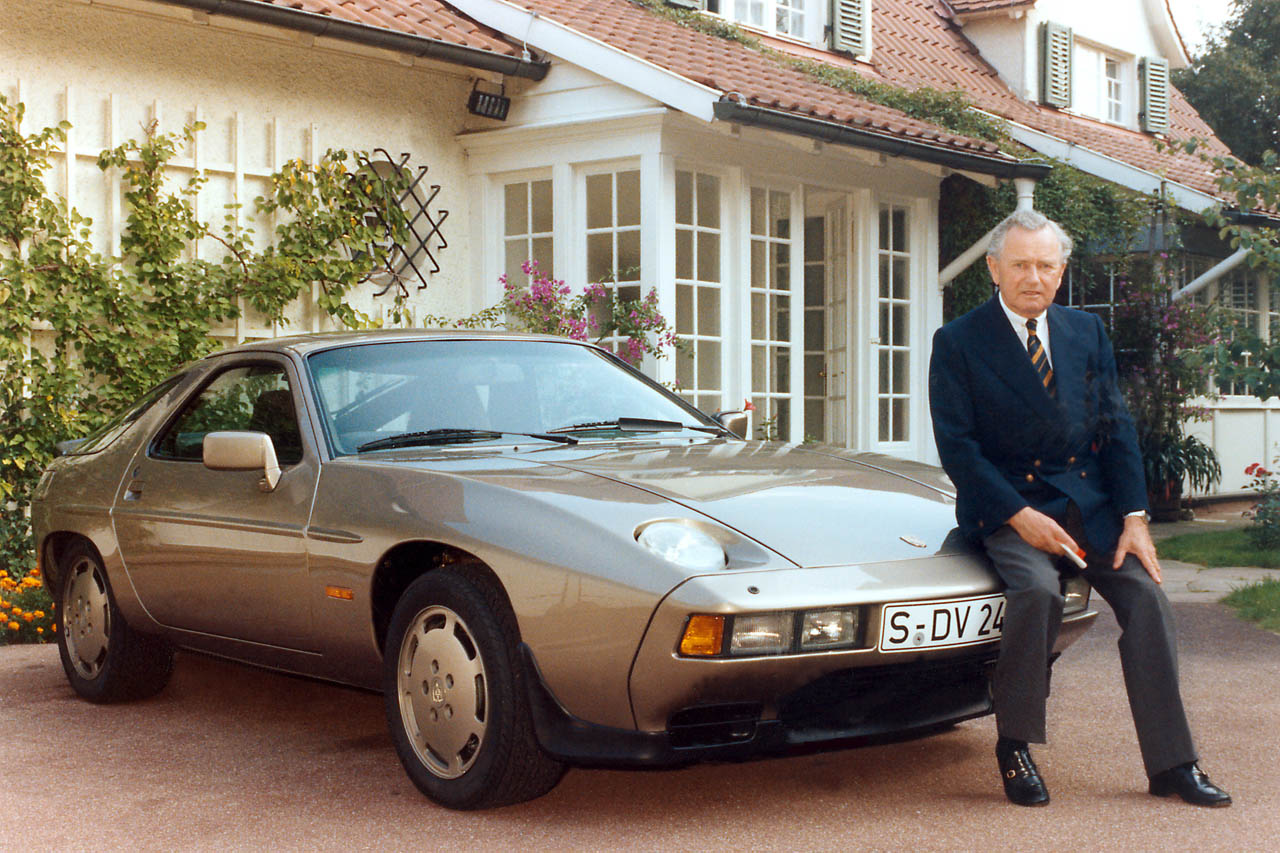

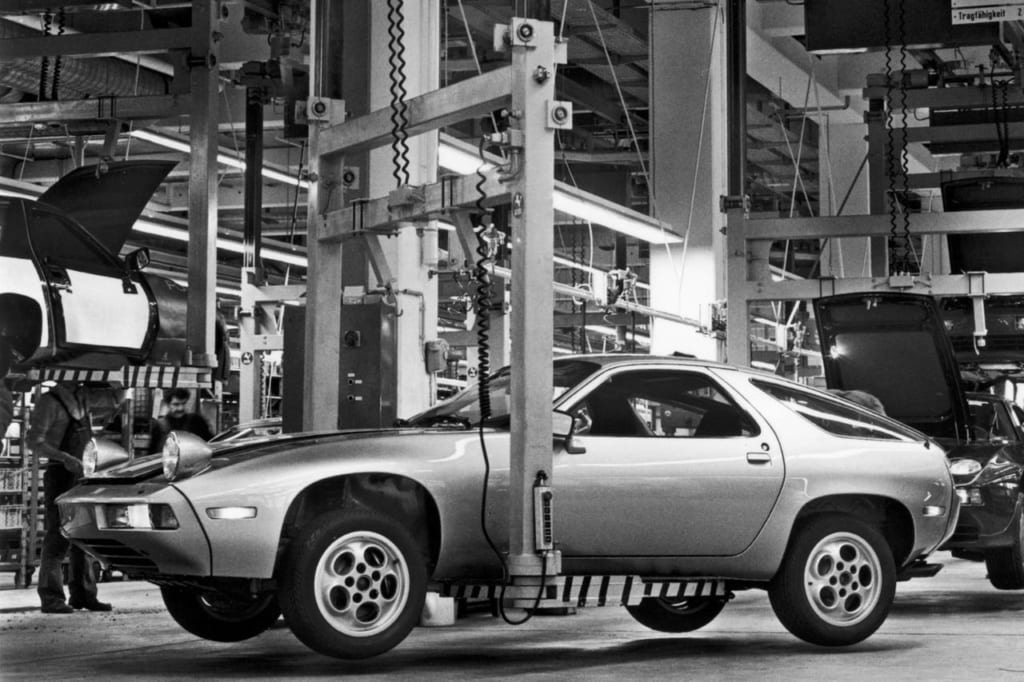

オイルショックやアメリカの厳しい安全・環境規制のあおりを受け、深刻な経営危機に陥ります。924や928といったFRモデルでアメリカ市場の攻略を図るも失敗し、一時は倒産の淵に立たされました。

この危機的状況からポルシェを救ったのが、何を隠そう、日本の「トヨタ生産方式」だったのです。日本びいきだったピエヒは、ポルシェの非効率な生産体制を改革するため、トヨタ生産方式の専門家をドイツの工場に招きました。

それまで現場の職人技に頼って設計の不備をカバーしていた旧来のマイスター制度の限界を乗り越え、「カイゼン」を取り入れたことで、ポルシェの生産性は劇的に向上しました。この改革の成功が、空冷から水冷へのスムーズな移行を可能にし、その後のポルシェの成長の最大の原動力となったのです。

現代に生きる「哲学」の重要性

ポルシェ博士からフェリー、そしてピエヒへと受け継がれてきた創業家の物語。それは単なるサクセスストーリーではありません。そこには、時代を生き抜くための「哲学と信念」があります。

私は、これからの自動車メーカーの競争において、この哲学を持つ企業こそが強いと確信しています。トヨタやホンダ、そしてもちろんポルシェもそうです。哲学という確固たる柱と、時代に合わせた技術やマーケティング。その両輪があって初めて、企業は勝ち残ることができるのです。

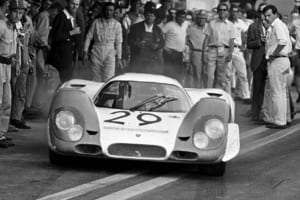

もう一つ付け加えるなら「企業文化」でしょうか。単に哲学があって、技術に優れていても事業をして成功するとは限りません。ユーザーや社員と一緒に人生を豊かにするブランドとしての文化も必要でしょう。その意味ではレースと量産車をデカップリングしない企業活動に、人々は惹きつけられるのだと思います。

ポルシェの物語は、単なる一社の歴史にとどまらず、哲学がいかに企業を強くし、困難を乗り越える原動力となるかを教えてくれる、壮大な叙事詩と言えるでしょう。その哲学を感じながらステアリングを握るとき、ポルシェというクルマは、また違った顔を見せてくれるはずです。

【画像39枚】写真で見るポルシェの信念。創業者からピエヒに至る3世代の歩みを見る

【ル・ボラン編集部より】

この連載のフルバージョンは2025年8月26日発売の『ル・ボラン』本誌10月号にて掲載されています。そちらでは紙でしか読めない秘話も多く盛り込んでいますので、ぜひお読みください。

■タイトル:ル・ボラン579号 2025年10月号

■定価:1500円(本体1364円+税10%)

■発行年月日:2025年8月26日

■本誌購入はこちらから

■Amazonでの本誌購入はこちら

■定期購読は、富士山マガジンの申込サイトへ

【画像39枚】天才ポルシェ一族の軌跡。ローナー・ポルシェ、ビートル、917……歴史を刻んだ名車と創業者一族の姿を見る