【X1コード】そもそも「X1」とは何なのか?

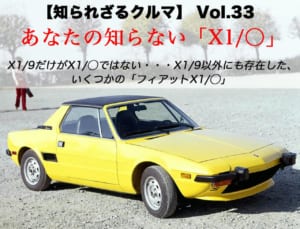

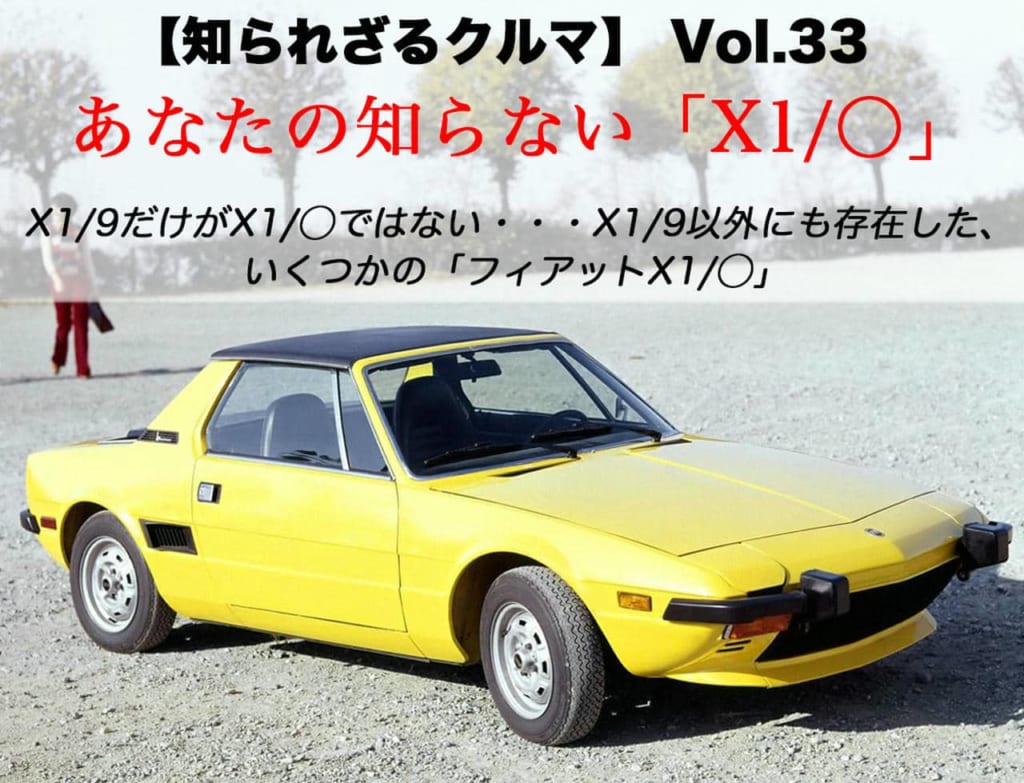

誰もが知る有名なメーカーが出していたのに、日本では知名度が低いクルマを紹介する連載、「知られざるクルマ」。久しぶりの更新となる第33回では、前回・前々回に引き続きフィアットの話題として、“「フィアットX1/9(エックス・ワン・ナイン)」以外にも存在した「X1/○」”をお送りしたい。

【画像20枚】「X1/9」があまりにも有名だが……。その他フィアットX1シリーズの全貌を見る!

今回も長くなりそうなのだが(汗)、まずはそもそも「X1」とは何なのか、という話から進めたい。

フィアットのクルマには3桁の開発コードがあることはよく知られている。開発コードゆえ、車名のあるクルマにも付与されており、「ヌオーヴァ・チンクエチェント」は「110」、初代「パンダ」は「141」、近年の例を見れば2007年に登場したおなじみの「500」は「312」、これから日本でのリリースも期待される最新型「パンダ」は「328」である。

この3桁コードが制定されたのは1946年。それ以前のフィアットは車名に数字を用いていたが、明確に定めたルールでの付番をしていなかった。そこで数字を体系的に整理することとなり、当初は100の位が乗用車は「1」、商用車は「2」、バスは「3」と「4」、農業用トラクターには「5」……などが割り振られた。ところがこの3桁数字がどのように社内で用いられていたかは、外部には判明していなかった。

しかし1966年、開発コードと車名を初めて一致させた乗用車「124」が登場。以降しばらくの間、フィアットの乗用車はコード=車名の関係を継続していくことなった。

コード=車名が一致した最初の乗用車は1966年の「124」だが、商用車に関してはその前からこの命名方法が採用されていたようで、「2=商用車」のルールに従う商用車「238」や「241」は、「124」より先に登場している。写真はFRの「241」で、1965年のデビューだ。

一方、当時フィアットの設計を統括していたダンテ・ジアコーサは、コード=車名を採用すると、万が一外部に開発コードが漏れた場合、どのようなクルマが設計中なのかを察せられてしまうことに懸念を抱いたという。しかもフィアット社内からもマーケティング部門がコードの解読を始めるに至り、ジアコーサは彼らの読みを外させる新たな開発コードの付与に踏み切った。それが、この「Xコード」だった。ただしある程度体系化はされており、「X1」は乗用車、「X2」が商用車に割り振られたとされる。

【フィアットX1/9】FFのユニットを活用した、廉価ミッドシップスポーツカー

個人的には、X1といえば日産・チェリーや「装甲騎兵ボトムズ」のレッドショルダー部隊(メルキア戦略機甲兵団特殊任務班X1)を思い出す……というのは置いておいて、やはり今回の話の大元、かつ唯一Xコードが市販車の名前となった「X1/9」を書かないわけにはいかないだろう。

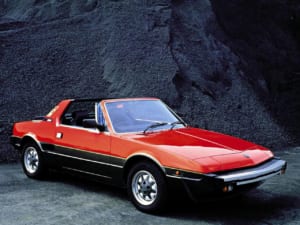

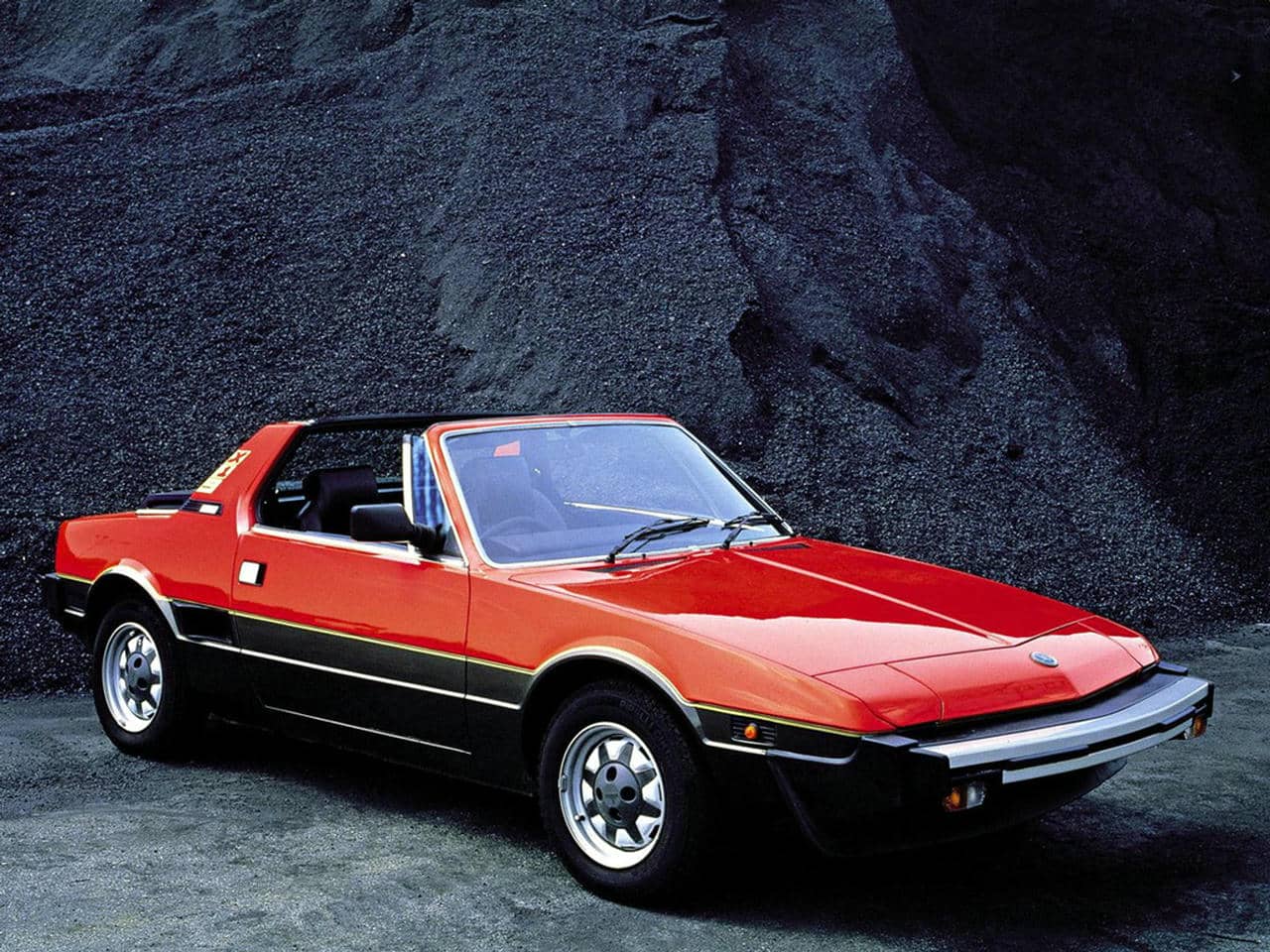

フィアット「128」のFFパワートレーンを逆向きにミッド搭載することで、廉価スポーツカーを生み出すアイディアが革新的だった「X1/9」。なお後発のミッドシップスポーツカー、トヨタMR2も同様の方法で開発されている。

後述する「128」や「127」からFFを採用したフィアットだったが、それより前の排気量1L以下の小型車「500」「600」「850」などはRRで誕生し、それをベースに作られるスポーツカーもむろんRRだった。「850」にはスポーティな「850クーペ」と小粋なオープンモデルの「850スパイダー」(いずれものちに「850スポルト・クーペ」「850スポルト・スパイダー」に改名)が用意されたが、「X1/9」はそれを代替するモデルとして企画された。なおデザイン・開発・生産をベルトーネが担当しており、デザインはベルトーネ時代のマルチェロ・ガンディーニの作である。

1972年に登場した「X1/9」最大の特徴は、「128スポルト・クーペ」のFF用横置きパワートレインをそのまま反転、ミッドに移植して、安価なミッドシップスポーツカーを作り上げたことだ。コンパクトなエンジンを横置きミッド搭載としたことで、フロントのみならずボディ後端にもラゲッジスペースを確保。実用性の高さまで有していたほか、タルガトップの採用でオープンモデルにも変身できた。1982年からは販売ブランドをフィアットからベルトーネに移し、1989年まで生産が行われた。

「X1/9」は1982年以降、発売ブランドをベルトーネに変更。なおX1/9は、当初は128用パワートレーンを使う関係から1.3Lエンジンを搭載していたが、1978年以降、「リトモ」用の1.5Lに換装されている。

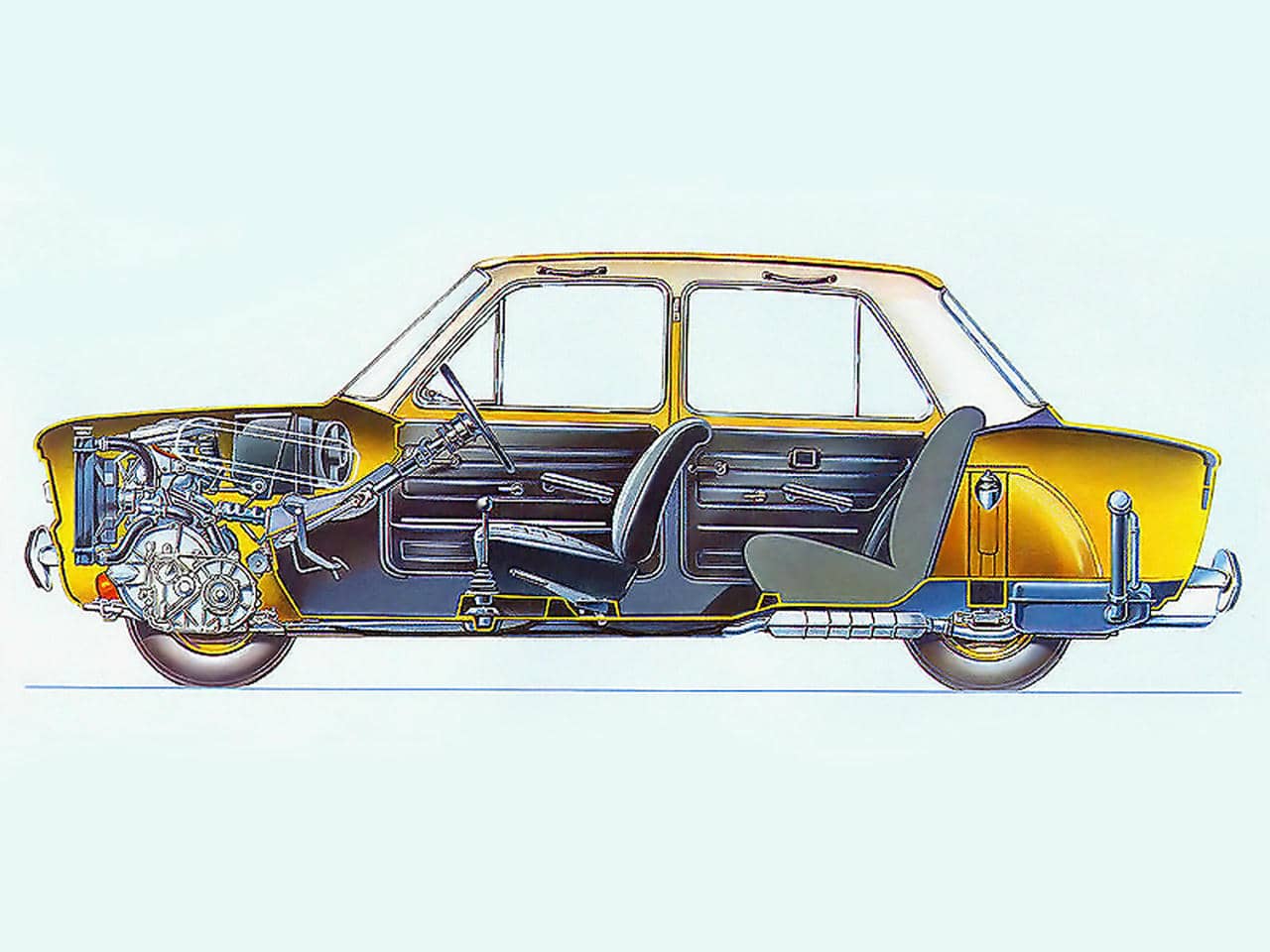

【X1/1】フィアット初のFF量産車「128」

「X1/9」の下敷きとなったコード「X1/X」こと「128」は、1969年にデビューした。英国・BMCが1959年に横置きエンジンのFF車「ミニ」を発表すると、ダンテ・ジアコーサはフィアットでもFF車の開発に着手。かくしてジアコーサ式FF車発売のめどは経ったが、巨大メーカーのフィアットは、当時まだ熟成されておらず、屋台骨を支える車種への搭載がはばかられたFFの技術を、まずパイロットモデルの「アウトビアンキ・プリムラ」に採用して1964年に発売。問題がないことを確認したうえで「128」をリリースしている。

「128」がFFで開発された恩恵は大きく、広い車内とラゲッジスペース・高い実用性・優れた操縦性・省燃費など、小型大衆車に求められる要素を高得点でマークして大ヒット。以降、各メーカーにおける小型車のFF化を大きく後押しした。基礎がしっかりした傑作実用車は得てしてロングセラーになりがちだが、「128」も後継車種が出た後も生産を継続。1985年までの長寿を全うした。

全長は3.9mにも満たないが、「128」の優れたパッケージングがいかに広い車内とラゲッジスペースを確保しているのかがわかる。「X1/9」は「128」のコンポーネントを用いているため、「X1/9」のフィアットの3桁開発コードは「128AS」である。

【X1/2】日本でも人気を博した「アウトビアンキA112」

アウトビアンキは、元々は自転車メーカー「ビアンキ」が1899年に設立した自動車部門に端を発する。戦後、経営不振に陥った際、1955年にフィアットとピレリに救援を受けて「アウトビアンキ」に改称。それ以降、フィアットが発売するクルマのパイロットモデルを数多く販売した。1969年に登場した「A112」も、実はフィアット「127」の先行モデルの役目を担って発売されたモデルだった。これは前述の「アウトビアンキ・プリムラ」と「128」の関係と同じである。日本でもよく知られる「A112」が、X1コードの「X1/2」だったのはとても興味深い。

「A112」は全長わずか約3.2mという小さな3ドアハッチバックの車体に、「850」などでおなじみの水冷903cc直4OHVユニットを横向きに搭載。むろん、エンジンとトランスミッションが横に並んで配置されるジアコーサ式を採用していた。1971年にはアバルトがチューンした「A112アバルト」を追加。エンジンは当初982cc・最高出力58psだったが、最終的には1050ccから70psを絞り出すに至った。「A112アバルト」は、日本には1982年から正規輸入が開始され、イタリアンホットハッチとして人気を博した。

【X1/3】V6を積んだフィアットの高級大型サルーン、フィアット130

1970年代前半の旗艦を務めた「130」。フィアットの最上級モデルながらも、ライバルのように華美さはなく、むしろ地味。しかし積まれるエンジンは、ランプレディが設計した新開発の2.9L V6エンジンが奢られていた。

続く「X1/3」は小型車から一転、フィアットの旗艦「130」のコードとなる。それまでのフラッグシップ「2300」に代わり、1969年に登場した「130」は、全長4.7m・全幅1.8mを超える大柄かつコンベンショナルなFRセダンで、6気筒エンジンを積むメルセデス・ベンツやBMWをライバルとしたが、地味なフォルムに反する煌びやかなメッキグリルを持つエクステリアは、市場から高評価を得ることはできなかった。一方エンジンは、かのアウレリオ・ランプレディが設計した新開発の2.9L V6 SOHCを搭載していた。

1971年にはピニンファリーナデザインによる「130クーペ」を追加。「ロールスロイス・カマルグ」にも通じる直線を多用したクリーンなデザインは、今なお新鮮に感じられる。

「130」の発売前、ジアコーサはフィアットのイメージにそぐわない高級車の販売について危惧していたとのことだが、実際に「130」の販売は低調。セダンは1976年、クーペは1977年に生産を終え、後任にはフィアット傘下入りした高級ブランド、ランチアの旗艦「ガンマ」が就くこととなった。

ベルリーナ発表の2年後、追って「130クーペ」が追加された。シンプルだが静かな華やかさを感じさせるデザインは、名門ピニンファリーナの作。V6エンジンは3.3L化され、最高出力165psへと向上しているが、このエンジンは同時期にベルリーナにも積まれている。

【X1/4】完成度が高いFF小型実用車、フィアット127

「128」でFF小型車の実績を積んだフィアットが1971年に投入した「127」。一見ハッチバックに見えるが、当初は2ドアセダンだった。のちに見た目通りにテールゲートが開く3ドアハッチバックを追加した。

「850」の後継として1971年にデビューした「127」は、前述の通り「X1/2」こと「アウトビアンキA112」をパイロットモデルとしたFF車。全長約3.6mの小型車ながらも車内は十分に広く、優れたハンドリングとクリーンなスタイルで好評を得た。1972年のヨーロッパ・カー・オブ・ザ・イヤーも受賞している。エンジンは「850スポルト」用の903ccを搭載。デビュー時はテールゲートを持たない2ドアセダンだったが、すぐに3ドアハッチバック版も追加。ユーティリティも向上した。

1977年と1983年に大きめのフェイスリフトを行い、それぞれシリーズ2、シリーズ3に発展。1987年まで販売されたほか、ポーランドやスペイン、ブラジル(車名は「フィアット147」)などでも生産が行われた。

ベストセラーとなった「127」も長寿車となり、大小のマイナーチェンジを繰り返しながら1987年まで生産が続いた。末期のシリーズ3では大型グリル・樹脂バンパーを有し、外観が大幅にアップデートされていた。

【X1/8】【X1/20】ブランディングから生まれた、ランチア・ベータ・モンテカルロ

「X1/20」は、ズバリ「ランチア・ベータ・モンテカルロ」である。これは比較的有名ではなかろうか。しかしそもそものコードは、「X1/8」だった。

「X1/8」は、その数字から察せられるように「X1/9」とほぼ同時期の開発。フィアットは「124スポルト」と「850スポルト」を置き換える新しいスポーツカーの提案をそれぞれピニンファリーナとベルトーネに依頼。前者は「X1/8」、後者は「X1/9」として開発が進められた。

「X1/9」同様、「X1/8」もミッドにエンジンを積むMR車として開発されたが、そのエンジンは「130」用のV6搭載を想定した。しかしオイルショックによるスポーツカー市場の縮小を受け、「X1/8」ではまとまった販売台数が見込めないと判断がなされ、開発は中止。その後プロジェクトは復活したものの、エンジンを直4に換装のうえコードを「X1/20」に変更、「X1/9」の上級モデルとして開発を継続した。

しかし発売直前の段になって、フィアットはランチアブランドでの発売を決定。1975年のジュネーブ・ショーに、「ベータ・モンテカルロ」として姿を表した。その理由は、フィアット傘下のランチアとしては高級なスポーツカーがラインナップに欲しいという思惑と、フィアットグループ内でのブランディングによるものだった。

しかし上品で高級感のある「ベータ・モンテカルロ」は、そもそも最初からランチアのスポーツカーであったかのように違和感がないのも確かだ。なお「ベータ・モンテカルロ」がフィアット出自なのは、3桁コード「137」が、ランチアのコードの800番台ではなく、フィアットの数字ということからもわかる。

「X1/20」は傘下のランチアブランドでの発売が決まり、「ベータ・モンテカルロ」と名付けられて1975年にデビュー。1980年代以降のシリーズ2(写真下)は、単なる「モンテカルロ」という車名に変わっている。

【X1/34】ポーランドのFSOポロネーズも、X1コードの一台?

X1コードと車種の紐付けで判明しているクルマのほとんどは、フィアットおよび傘下メーカー、かつイタリア車だが、「X1/34」に関してはFSO、かつポーランド製のクルマに関係がある。

1951年にワルシャワで創業したFSO(Fabryka Samochodów Osobowych=乗用車工場の意)は、1965年にフィアットと業務提携を結んでからは、「ポルスキ・フィアット」というブランドを関してフィアットのノックダウン生産を行うようになり、事実上の「フィアットのポーランド工場」として稼働していた。

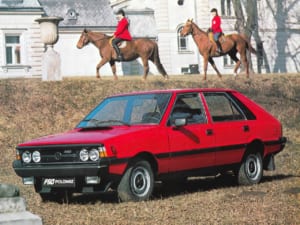

当初は「125」のポーランド版「125P」を作っていたが、のちに「126」「127」などの生産もスタート。そして1978年には、「125P」の技術を下敷きにしたポルスキ・フィアット独自のモデル「ポロネーズ」を発表する。「ポロネーズ」はジウジアーロ・デザインによる軽快かつ現代的なボディが特徴で、共産圏のクルマとしては極めて洗練されていた。

ポーランドでは、FSOがポルスキ・フィアットというブランドで「125P」の生産を1968年にスタート。1978年には、ポルスキ・フィアットのオリジナル車「ポロネーズ」を発表した。デザインはジウジアーロ。

しかしポロネーズの生まれには謎に包まれた部分が多い。それは、イタリア本国から「125P」をフェイスリフトせよ、という指示すらも資金不足で満足に行えなかったFSOが、なぜこのような新型車を開発できたのか、ということだ。

一説では「ポロネーズ」は、もともとフィアットが発売をキャンセルした「X1/34」(「X1/37」という意見も)のデザインやコンセプトをFSO向けに流用したから、と言われている。「X1/34」は、5ドアハッチバックという当時流行の兆しを見せはじめていた斬新なスタイルだったため、保守的なフィアット上層部はゴーサインを出さなかった、というのである。しかし当時FSOとフィアットの間で取り交わされた内容は残ってないとされ、実際のところ、真偽は不明である。

【X1/38】 VWゴルフに真っ向勝負を挑んだ、フィアット・リトモ

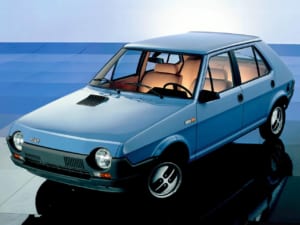

小型ハッチバックの雄である「フォルクスワーゲン・ゴルフ」に真っ向から挑むべく開発されたのが、1978年登場の「リトモ」だ。欧州の主戦場でもあるカテゴリに投入するモデルなのに、個性たっぷりのフロントデザインを採用していたのは、いかにもイタリア車といったところか。

判明しているX1コードのうち、最後の市販車が「X1/38」こと「リトモ」だ。1978年登場の「リトモ」は「128」と同様、ジアコーサ式FFの小型車だったが、ボディは5ドアハッチバックが採用されていた。これは明らかに、1974年に「出現」して世界の小型車の潮流を変えた「フォルクスワーゲン・ゴルフ」に真っ向から挑むためのものだった。その後「リトモ」のポジションは、1988年発表の「ティーポ」、1995年の「ブラーヴォ/ブラーヴァ」などに引き継がれた。

【X1/23】【X1/75】 未発売のプロトタイプたち

いよいよこの記事も最終章。長い内容におつきあいいただいたことに心から感謝したい。

未発売のコンセプトカーにもX1コードが与えられているパターンがあった。そのひとつが未来のシティコミューターとして企画され、1974年に発表された「X1/23」。全長わずか2.6mほどしかないボディは、横から見るとおむすび型で、とかく無機質になりがちなシティコミューターにほほえましい愛嬌を与えていた。特筆すべきはエンジンを搭載しないEVだったこと。一般的だった鉛蓄電池よりも2倍以上の高いエネルギー密度を誇ったニッケル亜鉛電池の採用により、70km以上の航続距離を実現したという。

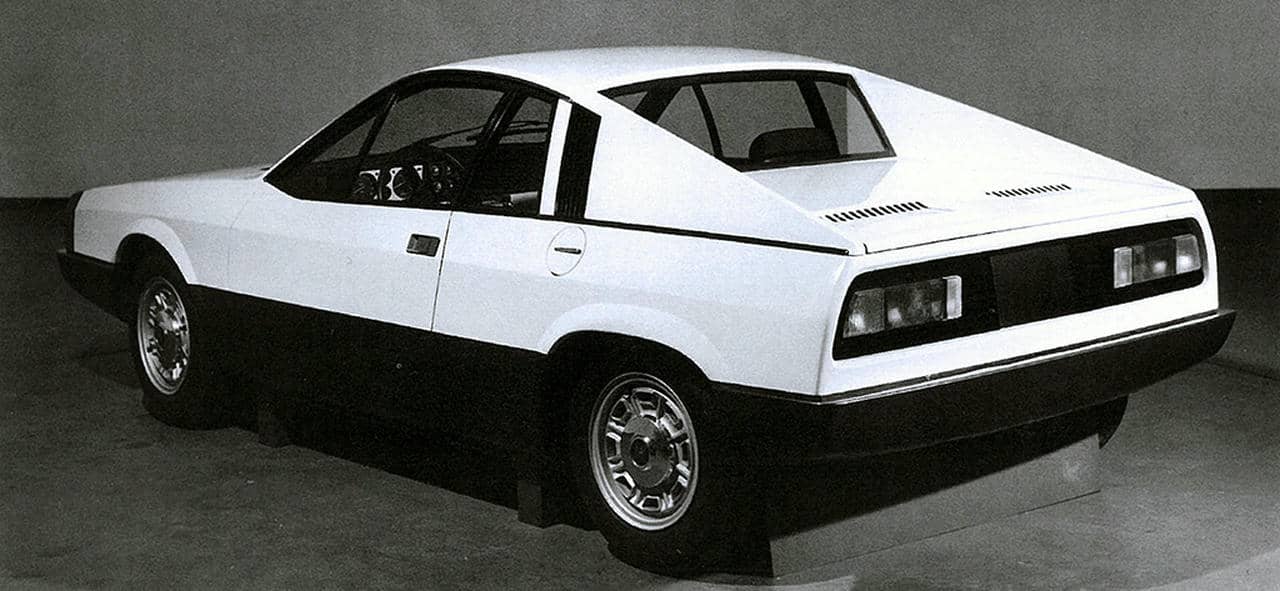

「X1/75」は、知られているX1コードでは再末尾の数字となる。燃料消費量削減を目指して開発されたプロトタイプだった。(Photo by Erremm Fiat X1/75 Concept car 2024/CC BY 4.0)

もう一台が、1986年に発表された「X1/75」。イタリアの国立研究旗艦であるCNR(Consiglio Nazionale delle Ricerche=国立研究評議会)のプロジェクトのもと、燃料消費量削減のための研究実験車として開発された。ベースとなった「パンダ」のプラットフォーム上には、空気に逆らわない造形の強化プラスチック製ボディが載せられ、フラッシュサーフェス化や切り立ったテールエンドにより、空気抵抗係数0.245という驚くべき数値を達成していた。770 ccの2気筒直噴ディーゼルエンジンに、のちに「パンダ」などに採用されたCVTを組み合わせていたことも注目だ。車重約580kgという軽さも生かし、リッター40kmの省燃費性能と最高時速135km/hを実現したとされる。

次回はトヨタの「クラウン発売前史」を予定

手短に進めるつもりだったが、やはりだいぶ文字数が増えてしまった(涙)が、意外なクルマがX1/○だったんだ!と驚いていただけたら幸いである。

Vol.31から3回にわたってフィアットの歴史を追ったので、次回はガラリと話題を変えて、「トヨタがクラウンを発売する前はどんな乗用車を作っていたのか」という「クラウン発売前史」をお届けしたい。

■【知られざるクルマ】連載一覧はコチラ