ドイツ車を読み解く新たな視点

同じドイツ車でも、各ブランドの個性は明確に異なる。その違いはどこから来るのか? 本稿では創業者の信念や情熱が原動力となり、各ブランドが育まれてきた土地の歴史、風土、人々の気質に焦点を当て紹介する。クルマが単なる工業製品ではなく、その土地の文化が生んだ作品であることを紐解き、ドイツ車の奥深い魅力を探求する。前編ではメルセデス・ベンツ、BMW、オペルを紹介したが、この後編ではフォルクスワーゲン、ポルシェ、アウディを見ていく。

【画像58枚】ポルシェ博士が生んだビートルと911、そして「4つの輪」アウディの流転の歴史。ドイツ車の傑作たちの姿をギャラリーで一望する

フォルクスワーゲン:「国民車」という国家プロジェクトのため作られた都市

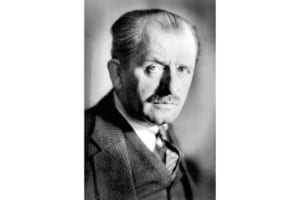

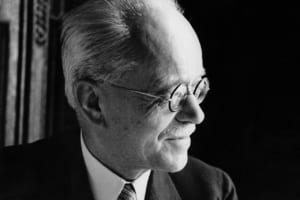

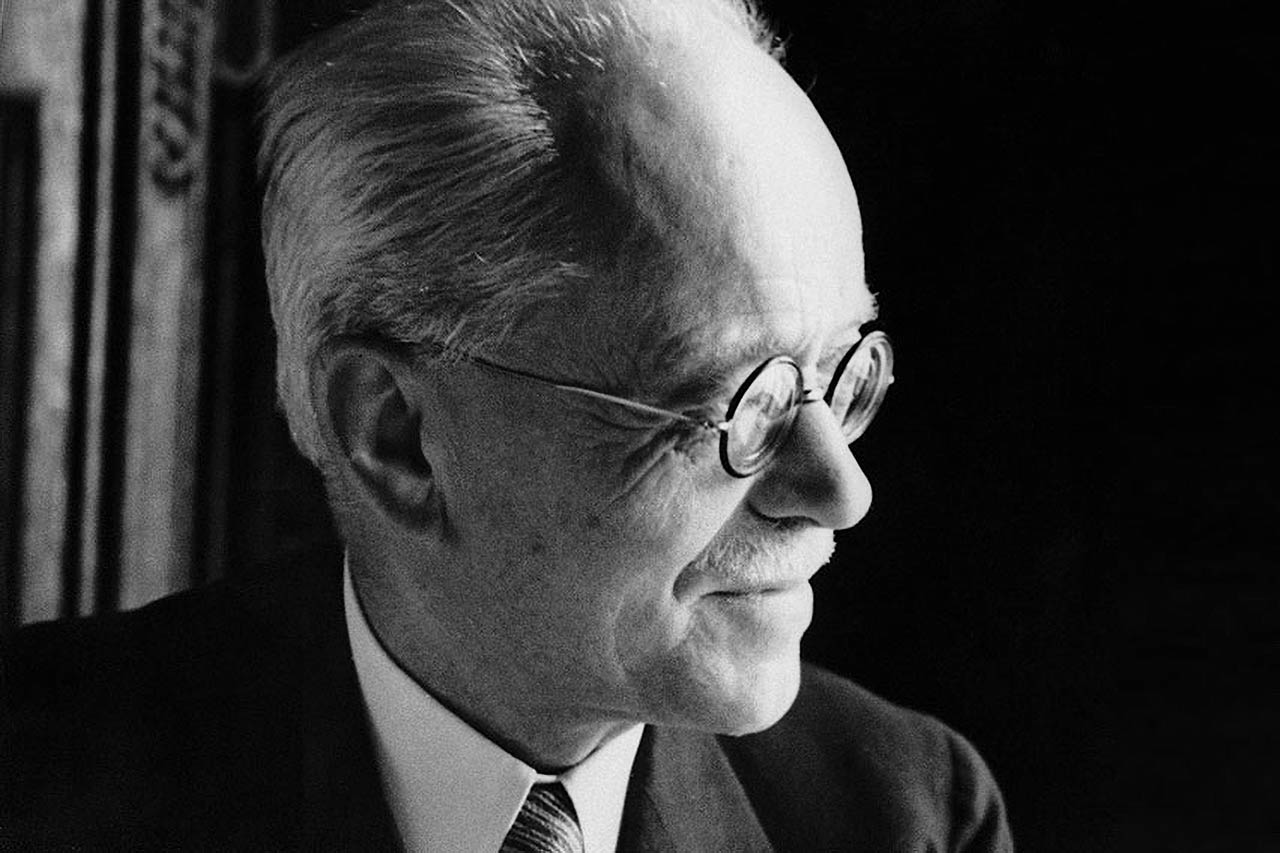

フォルクスワーゲンとポルシェという両ブランド共通の生みの親は、希代のエンジニアであるフェルディナント・ポルシェ博士(1875~1951年)である。

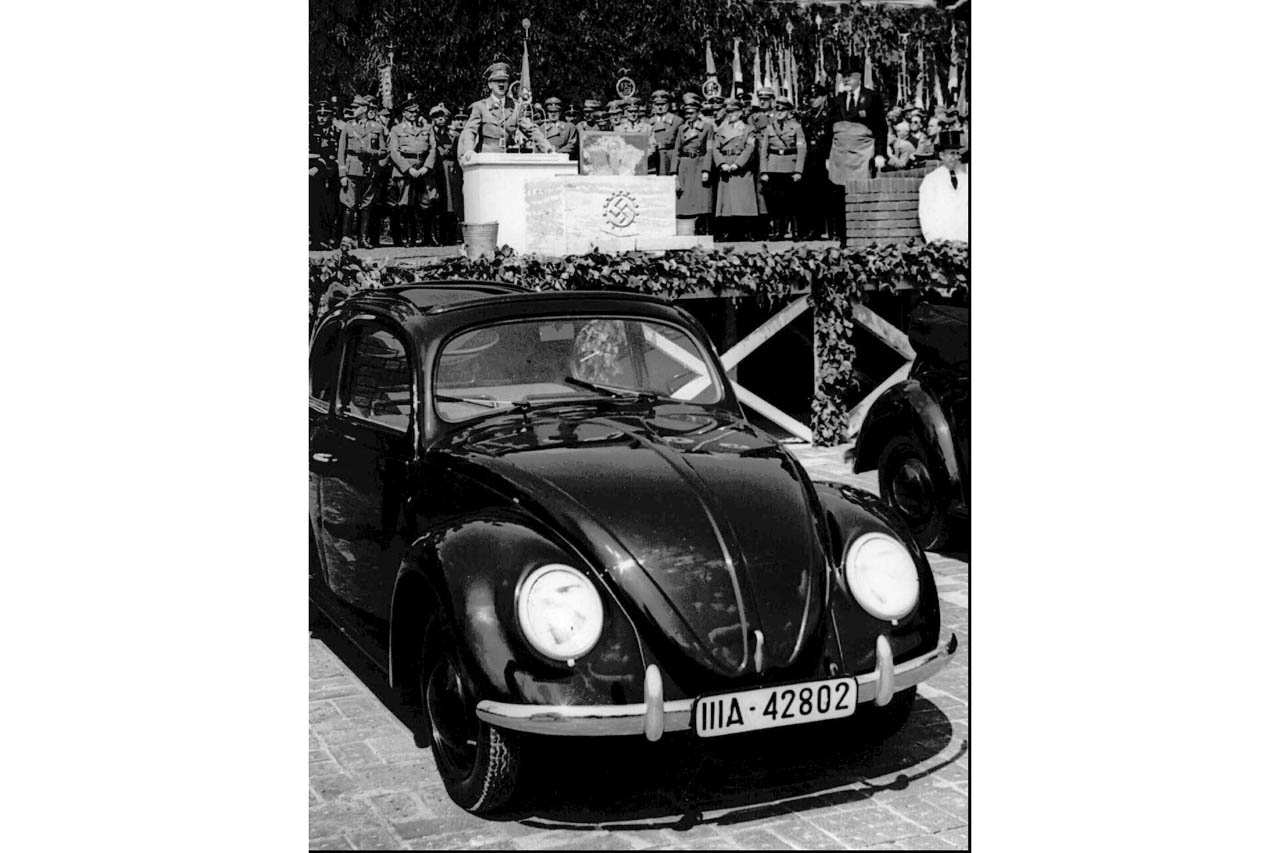

フォルクスワーゲンの歴史は1937年に遡る。1933年アドルフ・ヒトラーの率いるナチスが政権を獲得した。「KdF(Kraft durch Freude=喜びによる力)」とは、ナチス政権下でドイツにおける国民の多様な余暇活動を提供した組織である。つまり、国家の管理の元、それまで労働階級には手が届かなかったレジャーを広く国民に提供することで、大衆のナチスへの支持を高めようとした。

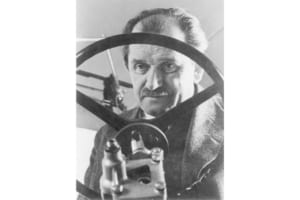

自動車が贅沢品だった時代に、1000マルクでドイツ人家庭が購入できるような国民車(Volkswagen=フォルクスワーゲン)をつくり出すという国家プロジェクトの元、ヒトラーが当時自動車開発で名をなしていたフェルディナント・ポルシェ博士に「簡単な構造で頑丈かつ、出来るだけ軽量な国民車の製作」を命じた。そして1937年、ドイツ中部のニーダーザクセン州ヴォルフスブルクに設立されたのが始まりである。

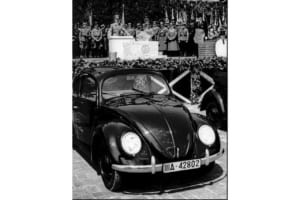

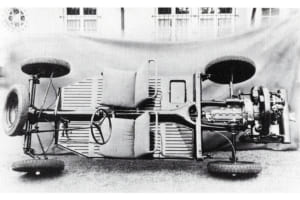

1937年には30台の試作車が製造され、1938年最初の生産モデルVW38型はヒトラーの命名で当初、「KdFヴァーゲン」と名付けられた。RR、空冷水平対向4気筒エンジンを搭載し、4人乗り、軽量、流線型という、当時としては画期的なアイデアであった。ポルシェ博士は、このフォルクスワーゲンのプラモデルを1938年ヒトラーの誕生日にプレゼントし、熱心に説明した。

ポルシェ博士は1920年代には、高性能な小型大衆車の構想を持っており、ヒトラーの国民車構想と一致した(1933年5月にこの2人は会っており、しかもオーストリア生まれの同郷)。しかし、1939年に勃発した第2次世界大戦下では軍用車両の生産に終始する。

敗戦後、イギリス占領下にあった工場でかつての「国民車」の生産が再開され、当時の西ドイツの復興と共にフォルクスワーゲンの生産台数が増えていく。1964年にアウトウニオン、1969年にはNSUを買収し、両社を合併させて現在のアウディを設立させた。

1車種で2100万台を突破する世界の大ヒットとなったタイプ1(愛称:カブトムシ)の後継車に苦慮した時期もあったが、アウトウニオンの持つ前輪駆動のノウハウを活かし、パサート、シロッコを経て1974年にゴルフを発表。新たな看板モデルを手に入れた。以降も拡大を続け、現在VWグループの傘下にはアウディ、セアト、ポルシェ、ランボルギーニ、ブガッティ、ベントレー、MAN、シュコダなど数多くの強力なブランドを手に入れている。グループ全体の販売台数は、毎年トヨタと世界シェアの座を争っている。

フォルクスワーゲンがドイツ中部のニーダーザクセン州ヴォルフスブルク(Wolfsburug=狼の城の意味)に本社を置く理由は歴史的に偶然ではなく、ナチス・ドイツ時代の国家プロジェクトと立地条件が強く関係している。まず立地条件であるが、ドイツ北部を東西に走るミッテルラント運河に面していて大量の資材や完成車を安く輸送でき、鉄道網にも接読して物流の利便性がよかった。次いで労働力の確保であるが、ナチス政権にとってヴォルフスブルクは、当時、農村地帯で大規模工事建設のための土地が確保しやすく、安価な労働力も動員可能であった。

ナチス政権の本拠地はベルリンであり、総司令部も置かれていた。軍事・政治的理由から、ヴォルフスブルクは当時ベルリンやルール工業地帯から離れており、戦争時に空爆で破滅しにくいという軍事上の配慮があった。ナチス政権の「新都市建設計画(KdF-Stadt)」の一環として、工場と労働者住宅をセットで開発され、その結果「フォルクスワーゲンのための町=ヴォルフスブルク」という都市が誕生した。つまり、フォルクスワーゲンの城下町といわれる所以である。

ポルシェ:アルプスの小さな町グミュントで出発し、大都市シュトゥットガルトへ

ポルシェについては、読者の皆さんが周知の通りなので語るに多くを要さない。フェルディナント・ポルシェ博士が1928年にダイムラー・ベンツ社を辞め、シュトゥットガルトで1930年に54歳で独立して設計事務所を設立し、社名を「名誉工学博士F・ポルシェ有限会社」と登記したのがルーツ。

第2次世界大戦後、ポルシェ博士はナチス政権との関係や戦争責任の追及を受け、一時フランスに拘束された。ドイツ本社のあるシュトゥットガルトは戦災で工場が大きな被害を受け、戦後すぐに本格的な自動車生産ができなった。そこで、比較的安全なオーストリアのグミュントに拠点を移し手作業でクルマを製作。ポルシェの処女作は1948年に長男のフェリー・ポルシェが開発した356 No.1ロードスター。国民車であるフォルクスワーゲン・タイプ1をベースに、空冷水平対向4気筒エンジンを搭載したRRスポーツカーだった。

次いで、356クーペやカブリオレが造られた。1949年頃になると西ドイツ経済が復興し、自動車需要も急増し量産体制を整えるには小さなグミュントでは限界があり、1949年に本社・工場を再びシュトゥットガルトに移し、本格的なスポーツカー量産メーカーとして発展する。1964年には後継車として水平対向6気筒エンジンを搭載した911が誕生。以来、実用性を兼ね備えた高級スポーツカーとして進化を重ねていった。

1990年代前半に経営危機に陥るが、1996年にはMRオープン2シーターのボクスターを、2002年には同社初のSUVであるカイエンをデビューさせ、業績を見事に回復。そして2005年にはMRスポーツクーペのケイマン、2009年には4ドアサルーンのパナメーラ、2014年にはミドルサイズSUVのマカンを発売。さらに多様なニーズに応えるラインナップを整えている。2012年からはフォルクスワーゲン・グループに属し、アウディをはじめ同グループ内での連携も積極的である。

「ポルシェを着る」という言葉があるが、逆に一度存分にポルシェを裸にしてみれば、もっと理解できる。見えないところまで、美しい仕上げと塗装を念入りに施してあるからだ。ポルシェ博士がクルマ造りを楽しむ熟練職人の魂が今も受け継がれている。しかも、他の追従を許さぬワン・アンド・オンリーの存在となっている。

ポルシェの処女作356 No.1ロードスターが誕生したオーストリア南部にあるグミュントは、アルプスの高地にある小さな町で、夏は涼しく避暑地であるが、冬は雪が多くスキーなどが盛んである。中世の城壁や教会が残る歴史的なイタリアやスロベニア国境にも近い。芸実家や工芸家が多く住み、木工・陶器・手工芸の文化が根付いている。

そして1949年に本社・工場を再びシュトゥットガルトに移したのは、ポルシェ博士自身が旧知の町であり、機械工業や金属加工産業が盛んで精密部品や工作機械の供給が容易であったからである。特に、ポルシェ博士の古巣であるダイムラー・ベンツ社が拠点を置き、サプライチエーンが整い、ポルシェにとっては自社で全てをまかなわずに済み、信頼できる部品調達が可能である大きなメリットがあった。

アウディ:流転の歴史が築いた「技術による先進」

アウディの系譜を辿ることは本当に難しい。むしろ筆者としては、複雑に絡みあった系譜の糸口を辿ることが面倒であると正直にいった方が良いといえる。しかし、可能な限り解りやすくしたつもりである。

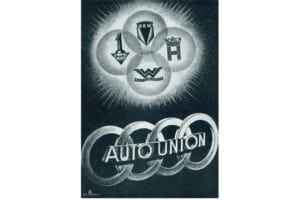

アウディはホルヒ社、ヴォンダラー社、DKW社、アウディ社の4つのメーカー合併で創業された(4リングス)。特に、ホルヒ社の創業者はアウグスト・ホルヒで、1896年にマンハイムのベンツ社に入り、1899年に工場長であった。その後ベンツ社を退職し、ホルヒ社を設立。ホルヒ社は1901年にフロントエンジン、後輪駆動の先進的な自動車を造った。そして自動車の性能を示すことのできるレースに注目し、勝利したことでホルヒの名声が高まった。1906年に熱心なレース活動や技術革新への時間と資金投資の望みが受け入れられず役員会と対立し、ホルヒは自ら設立したホルヒ社を去ることになった。

その後、同じ地域で同じ業種を創業するにあたり、そこにホルヒという名前を社名にするわけには行かなかった。そこで、ドイツ語で「聴く」という意味の「Horchen(ホルヒェン)」と同じ意味を持つラテン語を用いて、「Audi」を新会社の名前とした。こうして当時のアウディ社が誕生した。ラリーで3連覇を達成したホルヒ博士の言「レースは走る実験室」という思想は、現在のアウディ社にもDNAとして強く残っている。

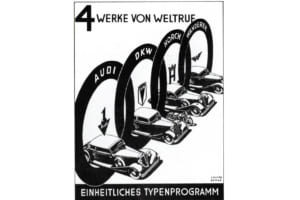

次に、この4社の創業の特徴と、1932年に合併しアウトウニオン社となり、1969年にアウディ社と合併したNSUを簡単に整理し、1985年に社名をアウディ社へと改め、現在に至る経緯を記述する。

ホルヒ社

1899年、ドイツ中西部のケルンに設立。創設者はアウグスト・ホルヒ博士、アウトウニオン社結成後は最上級のプレステージカーを生産するブランドとして活躍。

アウディ社

1909年にホルヒ社を退いたアウグスト・ホルヒ博士が設立。アウトウニオン社結成後は最先端エンジニアリングの牽引役を果たし、高品質でスポーツ性の強いブランドとして認知。

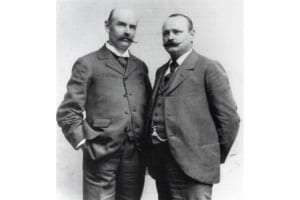

ヴァンダラー社

1885年、リヒャルト・アドルフ・イェニケとヨハン・バプチスト・ヴィンケルホッファーの2人が旧東ドイツのケムニッツに自転車の販売・修理会社として設立。その後3輪車を経て小型車を中心とした4輪自動車分野に進出。アウトウニオン社結成後も中型クラス生産の役割を担った。

DKW社

ドイツ語「Dampf Kraft Wagen」の略で蒸気自動車の意味。1904年、デンマーク生まれの創始者イェルゲン・スカフテ・ラスムッセンは旧東ドイツのケムニッツにボイラー関連のラスムッセン&エルンスト社を友人と共に設立。1907年、社名をDKWに改称。1928年に世界初のFF車「DKW Front」を発表。アウトウニオン社結成後は、小型スポーツモデルにそのノウハウを生かす。

アウトウニオン社

ドイツ語の「Auto Union」は自動車連合の意味。ホルヒ、アウディ、ヴァンダラー、DKWの4社が1932年に結成した自動車連合体。本社はケムニッツに置かれた。アウトウニオン社は、総合的なラインナップを揃える自動車メーカーへと成長。1945年、第2次世界大戦が終了し、本拠地のあるケムニッツが旧東ドイツに位置していたのでソビエト連邦(現ロシア)に統治された。1948年、占領ソビエト軍によりアウトウニオン社は解散を命じられるが、翌1949年に現アウディ社の本拠地であるインゴルシュタットに移り、新生アウトウニオン社を再結成。

フランクフルト~ダルムシュタット間のアウトバーンでアウトウニオンの流線型レコード・レーサーを駆ってベルント・ローゼマイヤーが1937年に406.3km/hの記録を達成した(タイプCストリームライン)。

NSU(エヌエスウー)社

1873年設立、社名は本拠地であるドイツ南西部のバーデン=ヴュルテンベルク州北部「Neckarsulm(ネッカーズルム)」の3文字を取って命名。1950年代には世界最大の2輪車メーカーに君臨、自動車は1905年から生産している。1964年に世界初のロータリーエンジンを発表。1969年にアウトウニオン社と合併し、「Audi NSU Auto Union AG」(AGはドイツ語のAktiengesellschaftの略で株式会社の意味)が設立。

そしてAudi AGへ

そして、1985年に社名を「Audi AG(アウディ株式会社)」へと改め、現在に至る。特に1972年に発表されたアウディ80は、水冷直列4気筒のエンジンを搭載しヒット商品となった。その後、1980年3月にジュネーブショーで発表したアウディ・クワトロ(フルタイム4WD)は一躍話題を呼んだ。1964年にフォルクスワーゲンの傘下に入り、フォルクスワーゲン・グループの中核モデルの一つとなる。

アウディ社の前身のホルヒ社は、ドイツ中西部のケルンに創業した。その後、ドイツ中東部のライヘンバッハへ移転、さらに近隣のツヴィカウに移り、アウディ社となった。そして、第2次世界大戦後の東西ドイツ分割により、現在のインゴルシュタットに本社を構え現在に至る。

インゴルシュタットは古代からドナウ川沿いの交通・軍事の要衝で、後に大学都市・軍都・工業都市(アウディ)へと発展。このように、もともとドイツ中西部のケルンに創業された会社が東部へ、そして戦後は南ドイツのインゴルシュタットへと移転を繰り返した稀有な歴史を持つ。特に、アウディが本社を置くインゴルシュタットは、BMWのミュンヘンと同じバイエルン州にあるが、ドイツ車の中では背景に地域性を感じさせにくいメーカーといえる。そのため特定の地域性に根差さず、当初は個性が薄い存在であった。

メルセデス・ベンツの本拠地であるシュトゥットガルト近隣の北へ60kmほど行ったネッカーズルムという場所に第2の生産拠点をもつが、現在のアウディには、メルセデス・ベンツのように何かシュトゥットガルト周辺の地域性を感じさせはない。先述の通り、1980年3月に高速フルタイム4DW「クワトロ」を開発し発表した。アウディのブランドスローガンである「技術による先進(Vorsprung durch Technik)」の理念を具現化し、ドイツ車の中でも先進性を主張する独自の地位を築いた。

クルマは文化の写し鏡である

メルセデス・ベンツやポルシェを生んだドイツ南西部の「創意工夫と精密加工技術」、BMWを育んだバイエルンの「豊かな文化」、オペルを育てた「精密工業の職人気質」、VWを生んだ「国家プロジェクト」、アウディを形作った「流転の歴史」。各ブランドのクルマ造りには創始者の哲学、それが作り手の個性となり、各ブランドの個性はその発祥の地の風土や精神性と深く結びついている。

ドイツ車を単なる工業製品ではなく、その土地の文化が生んだ写し鏡として捉えることで、その真の魅力をより深く理解できる。

【画像58枚】ポルシェ博士が生んだビートルと911、そして「4つの輪」アウディの流転の歴史。ドイツ車の傑作たちの姿をギャラリーで一望する