マイクロカーの代表選手

日本では戦後、昭和20~30年代、三輪の自動車が多かった。そのうちの1台は、弊サイトでも以前に記事でご紹介している。これは元々、日本では戦前から三輪トラックが根付いており戦後もその文化が続いていたためであるが、一方、第二次世界大戦後のヨーロッパでは、またこれとは違った意味で三輪車が人気を博していた。敗戦国であるドイツとイタリアで特に多く見られた、”カビーネンローラー”、”キャビンスクーター”、”バブルカー”などと呼ばれる車両がそれである。

【画像43枚】可愛らしいメッサ―とその制作中写真・解説を見る!

これは文字通りスクーターをベースに車輪を増やし、全天候型ボディを被せたものだ。経済的に疲弊し乗用車を所有する余裕などなかった庶民の足として、スクーターでは風雨に晒されるのが辛いという声に応えて、最低限の自動車(のようなもの)として生まれたのが、こうした車両である。その中で、特に日本でも有名なのが、BMWのイセッタと、メッサーシュミットのKR200であろう。

メッサーシュミットは、第二次世界大戦中は軍用機の生産に従事していたが、ドイツの敗戦後は航空機の製造を禁じられ、他の産業へと転換を余儀なくされた。そんな中、フリッツ・フェンドというエンジニア(元、ドイツ空軍の技術将校)がコツコツと研究・開発を続けていたペダルカー(障碍者のためにモーターサイクル用エンジンを取り付けていたものもあった)に同社は注目。彼の工房と提携し1953年にキャビンスクーターとして商品化したのが、KR175と呼ばれるモデルだったのである。

このKR175は後のKR200と比べると、フロントフェンダーが前輪を完全に覆っているのが特徴だ。単気筒エンジンを175ccから191ccに拡大してKR200となったのは1955年のこと。しかし、この頃メッサーシュミットは航空機業界への復帰を許され、三輪車の生産・販売に興味を失っていったとのことで、1956年、KR200に関する事業はFMR社に委ねられた。このFMRはフェンドが設立した会社で、「メッサーシュミット」の名を使うことも許されたという。ヒットモデルであったKR200だが、自動車の普及とともに人気を失い、1964年に生産を終了した。

作る側にハイテックを要求するキット!

さて、ここでお目にかけているのは、グンゼ(現GSIクレオス)から1/24スケールでモデル化されたKR200を組み立てた作品だ。これについては、以下、作例を手掛けた北澤志朗氏の解説をお読みいただこう。

「グンゼ製のメッサーシュミットKR200は、1980年代半ばにまず「ハイテックモデル」として登場し、その後イセッタとセットになったプラモデル版に切り替わり、今世紀に入るまで定番品として長く販売されていたが、残念ながら現在は生産休止中だ。ここで制作したのは『ハイテックモデル』の方で、インジェクション成型のプラパーツとゴム風の軟質プラパーツ、ホワイトメタル鋳造パーツ、エッチング、そしてアルミ丸棒などで構成された、マルチマテリアル・キットである」

「エンジンも再現されているとはいえ、基本的にはシンプルなキットである。しかし、パーツ構成や、プラ以外の素材の選択に少々難があり、思いのほか作りにくい。例えば、キャノピー開閉部はボディカラーの部分まで一体のクリアー成型なので塗装がやりづらいし、接着しにくい軟質プラ製のウェザーストリップは塗装後の取り付けが難しい。ピンと張ったコシと磨きやすさが必要な化粧モールに曲がりやすく磨きにくいアルミ線が、曲面に合わせて曲げる必要のあるキャノピーのメッキトリムやフロントバンパーのエッチングにパリッと硬いステンレスが用いられ、およそ適材適所とは言いかねる構成だ」

「尤も、キットは所詮は素材に過ぎないのであって、使いにくいものは使わなければいいだけのことだ。1/24のメッサーシュミットとしては事実上これが唯一のキットで、今後も他メーカーからのリリースは望み薄と思われる。そこでこの作例では、少々厄介なこのキットを『プラモデル的に作りやすく』する方法を考えてみた。バブルカー好きなモデラー諸兄のお役に立てれば幸いだ」

- この作品は、貴重なハイテックモデル版を組み立てたもの。

- テールランプはメッキパーツ、プレートはエッチングが付属する。

- キットにはキャノピー・バージョンと幌バージョンがあった。

- リベットは洋白線を埋め込んで再現。

- エンブレムはキットのエッチングを使用。

- エンジンカウルは固定して仕上げた。

- キャノピーはストラップでボディとつながっているだけだが、ガイドを設けて開状態で固定できるようにしてある。

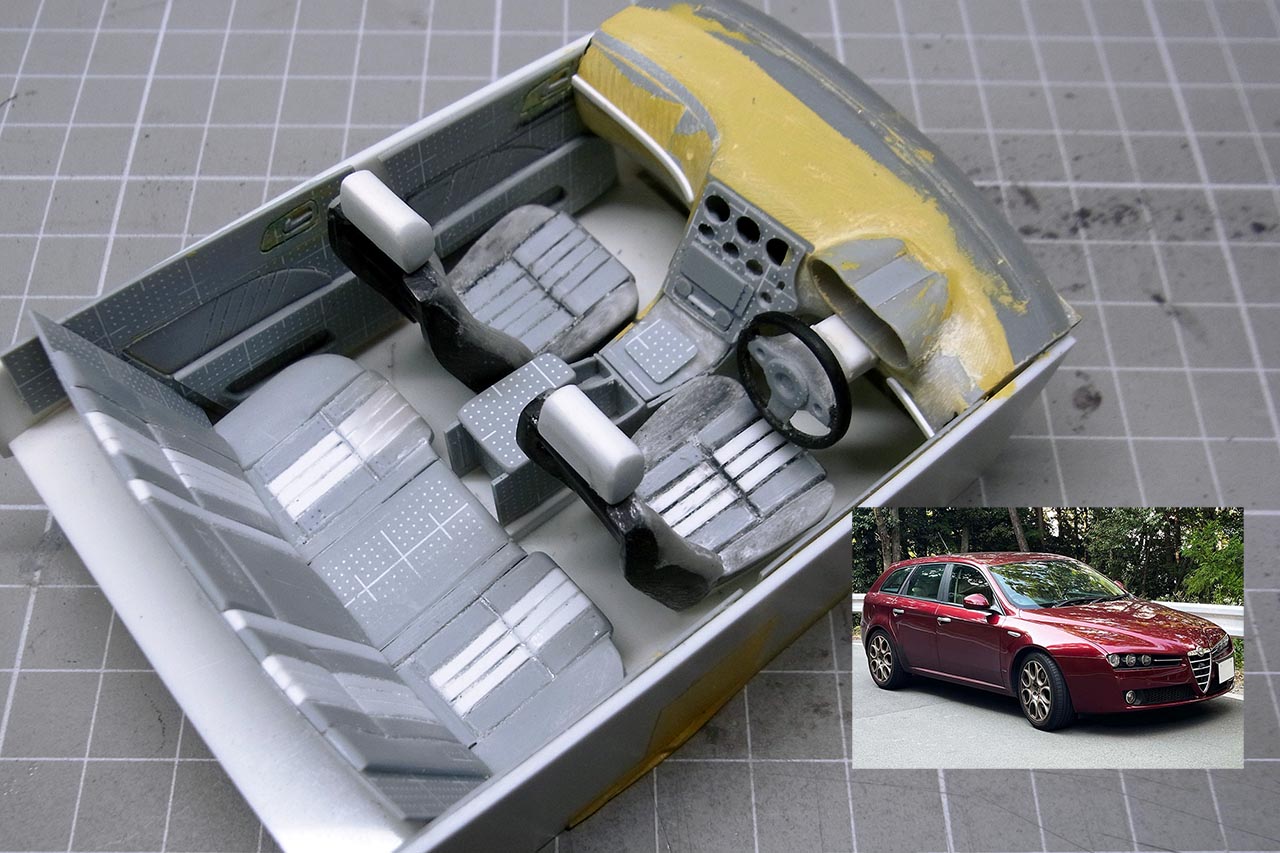

- 縦に二人乗りとなるシート配列。

- 飛行機の操縦桿のようなステアリング。

- シフトレバーはキット付属のメタルパーツ。

- ワイパーはキットに付属するエッチング。

- フロントバンパー(?)もキット付属のエッチングだ。

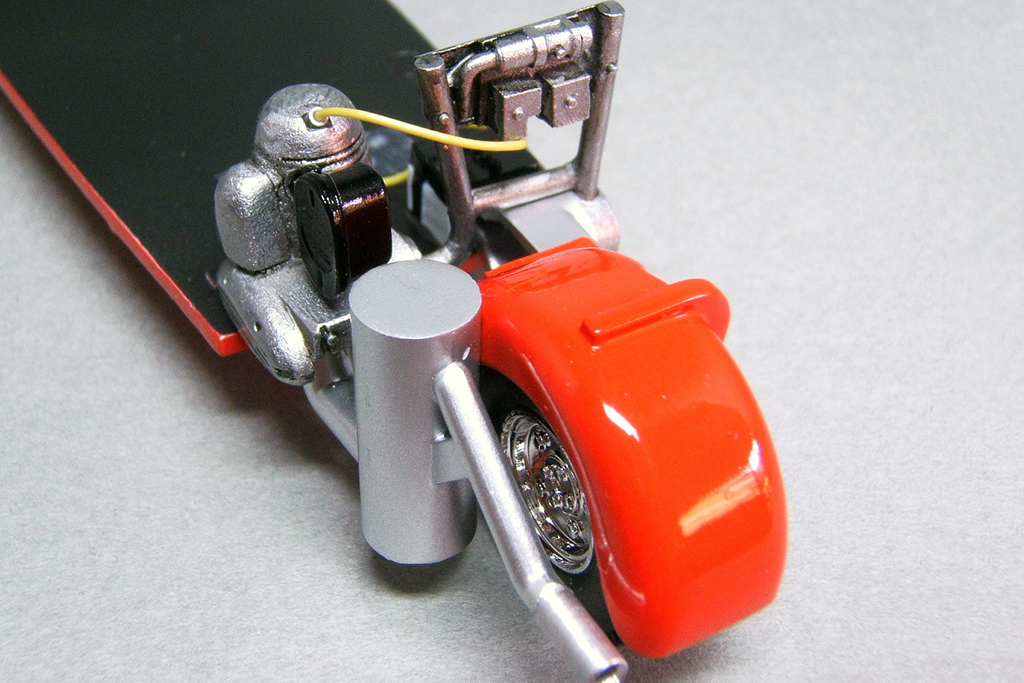

- テールパイプは2mm径のアルミパイプに交換した。

- 愛嬌のあるフロントフェイス。

- メッサーシュミットには4輪仕様のTG500も存在した。

- まさに「翼のない飛行機」といった感じの佇まい。

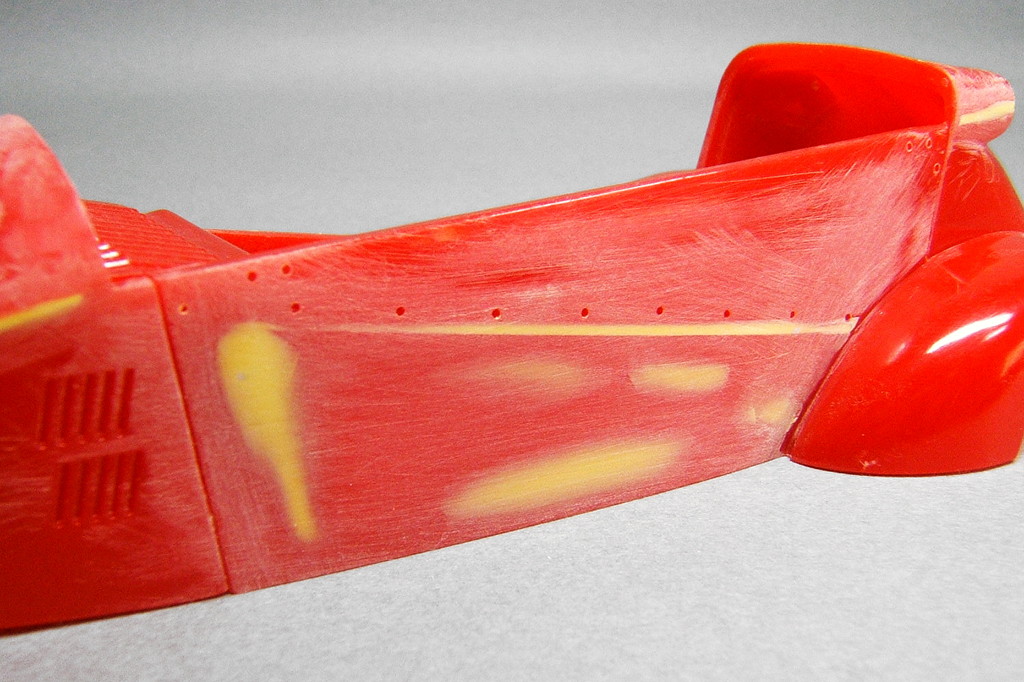

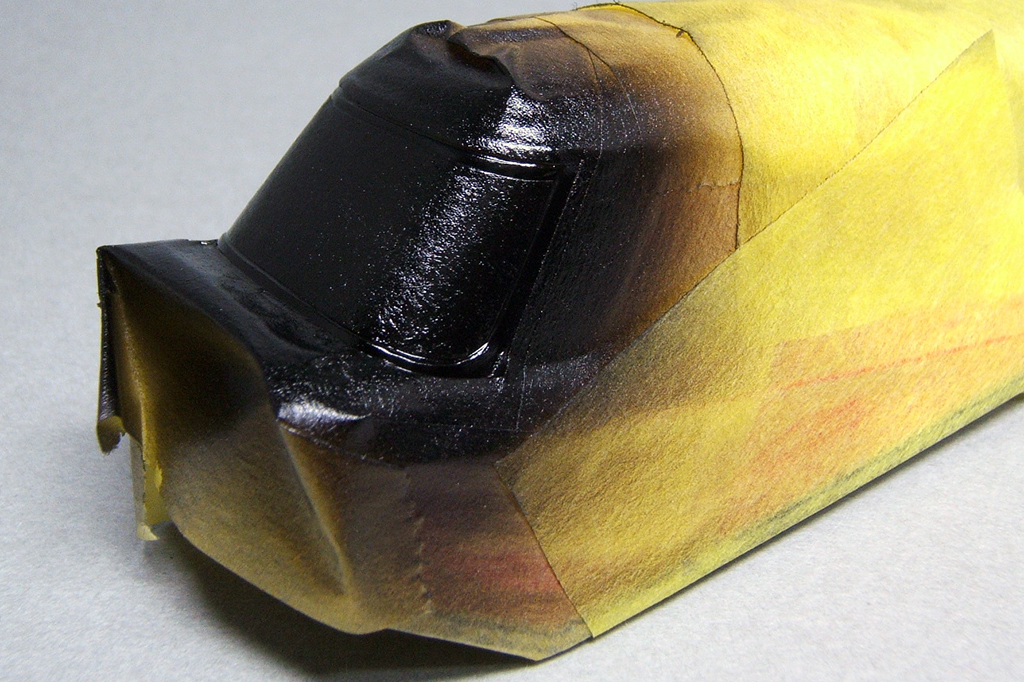

- ボディ各部のメッキモール取り付け用の溝をポリパテで埋める。

- 側面のヒケも同様にポリパテで処理。

- 0.3mmプラ板を0.8mm幅で切り出し、メッキモールとした。

- サイド、リアも同様。

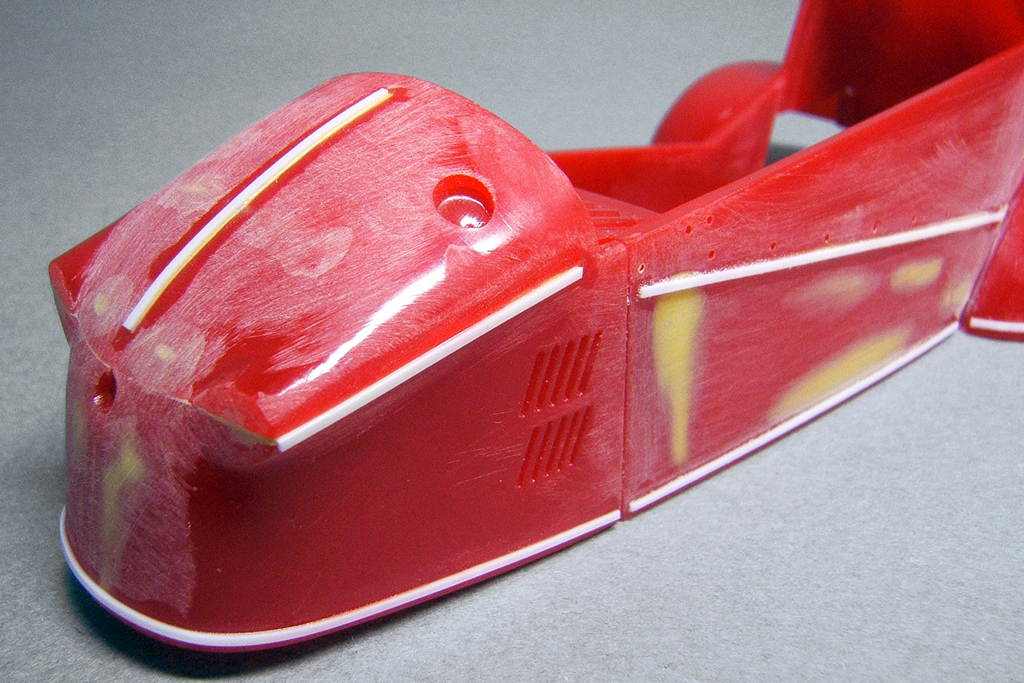

- キャノピーがボディと合わないので、前端と後端を削ってすり合わせ。

- ウェザーストリップはキットの軟質樹脂のパーツは使わず、0.3mmプラ板で自作。

- メタル製のキャリアは太いので、0.8mm洋白線をハンダ付けして自作。

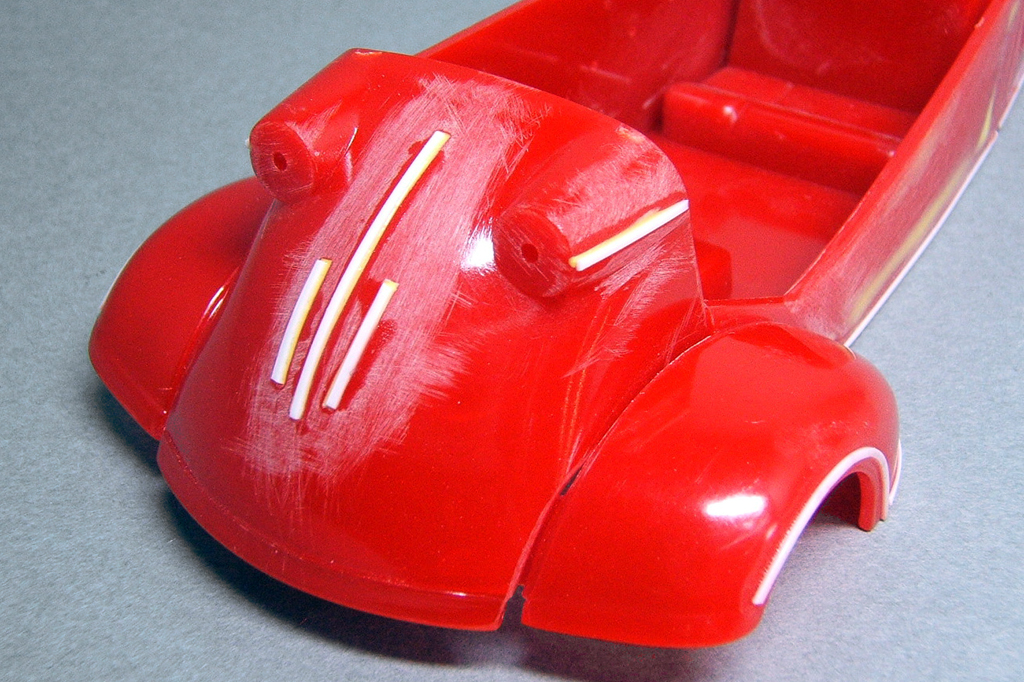

- 前後カウルは接着してボディと一体化。自作モールのエッジを丸め、全体を研いでアシ付け。

- ボディ同様にアシ付けし、キャノピーを内外両側からマスキング。

- ホイールアーチのヘリは斜めに削って、薄く見えるように加工した。

- Mr.サーフェイサー1200を2度吹き。

- 下地はガイアカラーのExホワイト。

- Mr.カラーGX3ハーマンレッドを2度吹き。Exクリアーで4層コートした。

- 1500番のペーパーで中研ぎ。

- Exクリアーでオーバーコートし、コンパウンドで磨いた。

- マスキングして室内色を塗装。

- メッキモールにはGSRのクロームマスターを貼り込んだ。

- フェンダー根本のゴムシールは、アドラーズネストの極細リード線。

- フェンダー後端を溝状に加工しそこに瞬間接着剤で接着、前へ引っ張って前端を接着するとたるまない。

- ウィンドシールドのフチゴム部はモールドに従って黒く塗装した。

- バブルトップのトリムのエッチングは使わず、メッキ調塗料で塗装。

- スライド窓の前後の境目が曖昧だったので、筋彫りを入れてスミ入れした。

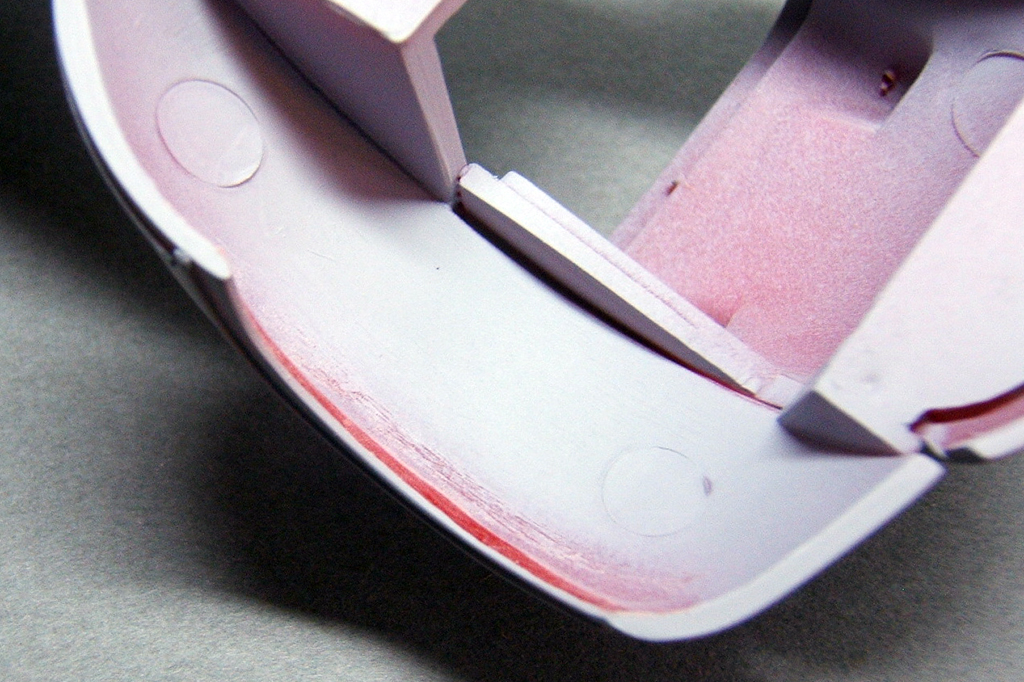

- ヒンジは省略したが、開けた状態で飾れるよう、キャノピーの内側にボディに引っかかるレールを増設。

- メタル製のサブフレームは幅がありすぎるので真ん中で切断して幅詰め。排気系もダボを削り、後端がすこし内側寄りになるように取り付けた。

- 洋白線で組みなおしたキャリアが効果的だ。