ビッグバンパーの格好良さを分析してみる

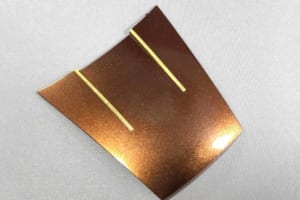

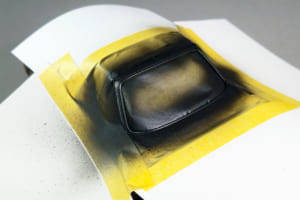

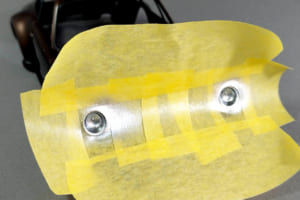

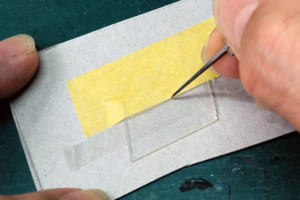

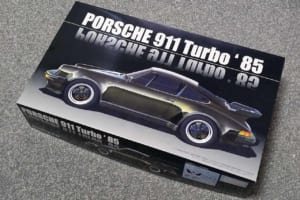

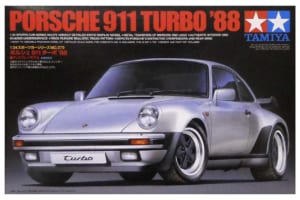

タミヤのボディとフジミのシャシーで作る究極の1/24・911ターボ、6回目となる今回はボディ細部の塗装から外装組み立て、完成までの行程をお見せする。工作の詳細は写真のキャプションをご覧いただくとして、ここでは930型911の外観の特徴である大型バンパーについて触れておきたい。

【画像44枚】緊張と興奮が高まる!完成に向けた組み立ての様子を見よう

欧州車では例外的に成功した衝撃吸収バンパーのスタイリング

ポルシェ911の初代である901型では、前後バンパーはボディ同色のスチール製本体に細いモールが取り付けられた、ごく控えめなものだった。しかし1974年に登場した2代目・930型では、アルミ製の本体に太いゴムモールを巻き、ショックアブソーバーを内蔵した大型バンパーが取り付けられた。バンパーの位置が高くなり、従来はヘッドライトとバンパーの間に配置されていたターンシグナルがバンパーにビルトインされたことで、フロント周りの表情はがらりと変わった。

この顕著な変化から930型は「ビッグバンパー」というニックネームで親しまれるようになった。こうした事態は実はポルシェ911だけではなく、同時期のほぼすべてのヨーロッパ車に起こっていたものだった。MGBシリーズ3やメルセデス・ベンツ450SL、ボルボ240、フィアットX1/9、日本車では初代トヨタ・セリカなどの巨大なバンパーがそれに当たる。

その原因となったのが北米自動車安全基準の改定で、1974年以降、アメリカ市場では時速5マイル(約8km/h)までの衝突による衝撃を破損せずに吸収するバンパーの装着が義務付けられたのである。

バンパーがボディフォルムに溶け込むようなデザインを採用していたヨーロッパのメーカーはこの対応に苦慮し、アメリカ輸出仕様にスタイリングにそぐわない巨大で醜悪なバンパーを装着する車種が続出した。大きなバンパーをなんとか目立たなくしようとしてスラントノーズを採用する車種も増加し、1970年代後半の自動車デザイン潮流に顕著な変化が起こったのである。

そんな中で、この5マイルバンパーに最も上手く対応したのがポルシェ911だった。もともとフロントフードがバンパーに向かってスロープしている911にとって、バンパーの大型化はさほど困難ではなかった。930型のビッグバンパーは大きく目立つ形状ながら、全体のスタイリングに違和感なく溶け込んでおり、むしろ1960年代のクラシックな雰囲気が強かった911のスタイリングを一気に1970年代的にモダナイズする効果さえあった。

実際、後継車種となるはずの928の販売不振など、さまざまな要因はあったにせよ、930型は1989年まで存続する長寿車となり、その間にスタイリングの陳腐化を訴える声はほとんど聞かれなかったのである。

1989年の964型以降、よりボディフォルムに溶け込んだバンパーデザインが採用された911だが、現在でもポルシェ911と聞いて多くの人が思い浮かべるのは「ビッグバンパー」であり、その魅力は今も色褪せていない。

【画像44枚】緊張と興奮が高まる!完成に向けた組み立ての様子を見よう

■タミヤ+フジミで作る「ポルシェ911ターボ」連載記事一覧はこちら