革命児「190(W201)」から初代Cクラス「W202」誕生までの軌跡

メルセデス・ベンツのベーシックモデルとして人気のある「Cクラス」のルーツは、1982年12月に発表された小型車「190/W201」シリーズまで遡る。そこで今回は、メルセデス・ベンツの革命児190/W201シリーズから初代Cクラス誕生までを中心に、その歴代シリーズを紹介していく。

【画像70枚】メルセデス・ベンツ「Cクラス」の系譜。すべては「190(W201)」から始まった。貴重な写真をすべて見る

小型車190/W201シリーズを生産するに至った背景

そのきっかけは、1973年に勃発した第4次中東戦争に起因するオイルショックで省燃費なクルマ造りを定めた米国の燃費法、つまり、燃費の悪い大型車の販売台数を制限する法律が施行されたことだった。当然、アメリカ国外のクルマについても、燃費の悪い大型車は輸入台数が制限された。世界中の自動車生産国がほとんど、生産台数の半分以上はアメリカ市場輸出を当て込んでいて、メルセデス・ベンツも同じ立場であった。さらに1986年はメルセデス・ベンツにとって、「自動車誕生100周年記念祭」を目前に控え、将来の排気ガス、環境、安全性等の規制に適合するように大幅な設備改革をする必要があった。

当時、メルセデス・ベンツの生産プログラムには、セダンではミディアムクラスと大型のSクラスしかなかった。そこで、メルセデス・ベンツはどうしても小型経済車を生産し量産体制を確立しなければ、厳しい生存競争に勝ち残れないと判断した。

高級車のイメージが強いメルセデス・ベンツだが、実は小型車も何種類か存在していた。1931年に登場したメルセデス・ベンツ初の小型車170/W15は、レ一ストラックのための技術だった4輪独立懸架を備えた世界初の量産車だった。 この170は1935年に170V/W136に発展し、戦後ヤナセが最初に輸入したのが1952年型の170Vである。当時の170シリーズが長続きしなかった理由は、この小型車もやはり高級仕様だったので生産コストが高過ぎたからだ。元来、高級車に支えられた工場の生産能力では、小型車の量産は採算が取れなかった。しかし一方で、小型車にこそ最高の足回りをと戦前170に採用された独立懸架が、1982年の小型車190のマルチリンク式リアサスペンション採用(後述)に受け継がれたのである。

メルセデス・ベンツの革命児190/W201シリーズ(1982年~1993年)

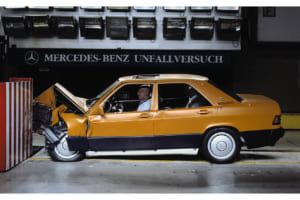

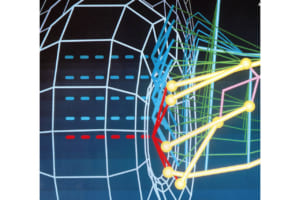

すでに1970年代にメルセデス・ベンツは、再び小型車造りに取り組んでいた。190/W201シリーズのデザインのブルー・プリントやクレイモデル、本格的な風洞実験で当時として画期的なCd値=0.33を記録、そして新しく開発されたサスペンションの実走行テスト(計8タイプ・72種類が設計され、その内の約1/3が実走行テスト)、オフセットの前後衝撃吸収衝突テスト等も実施していた。190Dのディーゼル騒音テストもした。

満を期して1982年12月、メルセデス・ベンツの革命児として190/W201シリーズは誕生した(190/190E)。このコンパクトセダンについては、当時W123モデルをコンパクトクラスと呼んでいたので、その最も小さな200Eよりもさらに小さい「190」と名づけられた。世界中で瞬く間にヒットし、11年間で190万台生産された。

世界をリードした「マルチリンク式リアサスペンション」

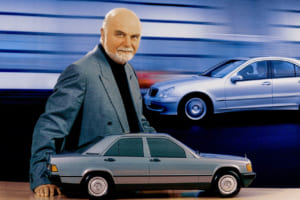

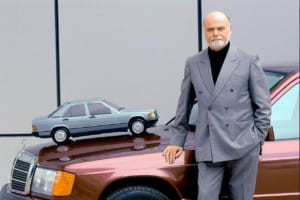

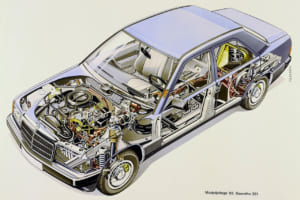

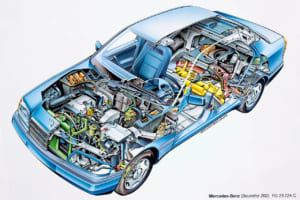

デザインはあの有名なブルーノ・サッコの代表作で、フロントスタイルはまさにSクラスの縮小版、リアスタイルは腰高ダイアモンドカット。小型化されたが、Sクラス/W126の開発で培った品質や安全性のノウハウを全面的に拡大し、なおかつそれを小型サイズに縮小する、極めて手の込んだものとなった。

室内/安全性/品質はさすがメルセデス流に設計され、操作類の扱いやすさやセーフティセル構造の安全性、入念な6重塗装(メタリックは7層)や防錆・防腐処理等の品質が重視された。

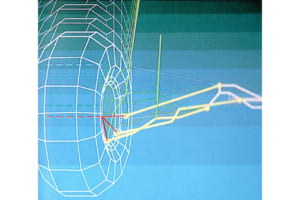

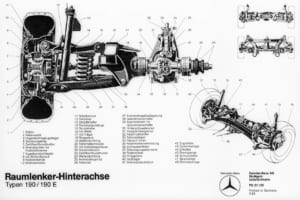

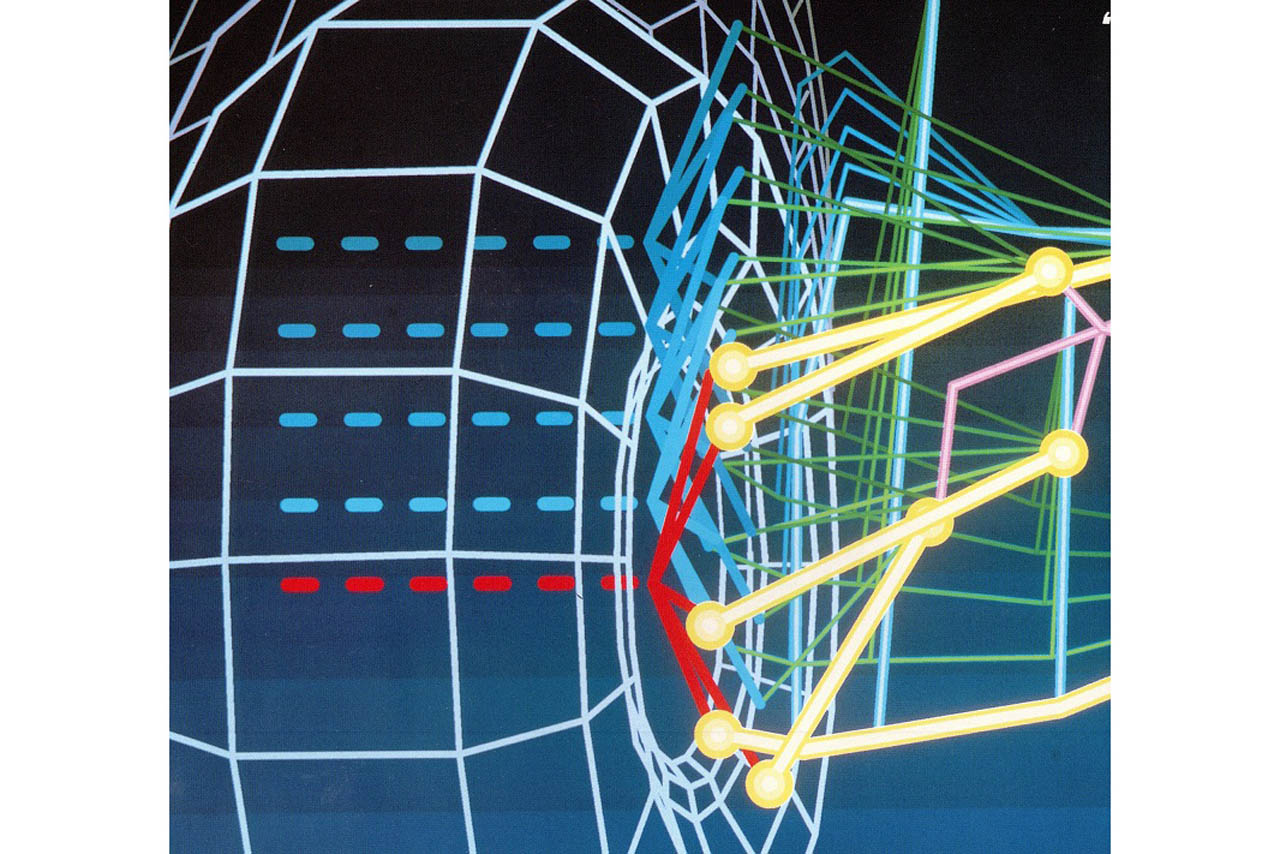

フロントサスペンションはショックアブソーバー・ストラット式で、特筆すべきはリアサスペンションに新しい革新的なマルチリンク式サスペンションが採用されたことで、走行安定性に定評があった。特にメルセデス・ベンツは、13年の歳月をかけ世界に先駆けて開発したこのマルチリンク式リアサスペンションをコンパクトクラスの190/W201シリーズに採用し、大型サルーンに匹敵する乗り心地、操縦性、安全性をもたらし技術的に大革新を果たした。

この革新的なシステムは、左右ホイールに対し5本のリンクを立体的に配置することで、個別に懸架されたリアホイールの最適な動きを可能とし快適な乗り心地を発揮。このマルチリンク式リアサスペンションはその後、セダン、クーペ、カブリオレ、スポーツカー全てに採用され、そして今や、高級車の主流になっている。

「5ナンバー・右ハンドル」で日本を席巻、“小ベンツ”の愛称で人気に

日本には1984年10月に「190E」が導入され、当時の価格は540万円と高額だった。この190Eは4気筒・1995cc、KE-ジェトロニック燃料噴射エンジンを搭載(メカニカル/電子制御燃料噴射装置)し、最高出力115psを発揮。ボディサイズは全長4420mm×全幅1680mm×全高1385mm、ホイールベース2665mm、最小回転半径5m。当時の国産セダンではコロナ並みで、セールス・ポントも「5ナンバー」「右ハンドル」として、バブル期ということもあり、日本でも爆発的な人気車となった(愛称は小ベンツ)。

日本の販売ターゲットは、まずメルセデス・ベンツオーナーのセカンドカー、奥様用、女医及びヤングファミリー、シニアドライバー、そしてAMGの本格スポーティセダン愛好家と多彩で、人気があった。

伝説のスポーツセダン「190E 2.3-16」とナルドの世界記録

日本のターゲットに合わせた販売バリエーションは実に豊富であった。1984年秋に日本に初導入された190Eに続き、1986年にはフロント/リアスポイラー、サイドスカートなど精悍なエアロパーツで全身をかためたレーシング・スポーツセダン「190E 2.3-16」(2.3L直4気筒DOHC 16バルブエンジンを搭載し175ps)を発売。シートは解剖学的に正しい設計でサイドサポートに優れた深いバケットタイプを採用し、その中央部はチェックの布張りでサイドはレザーが標準装備だった。

2.3-16のシートはメルセデス・ベンツの解剖学的に正しい設計で、サイドサポートに優れた深いバケットタイプを採用。シート中央部はチェックの布張りでサイドはレザーが標準装備。運転席シートの下には消火器(赤)を装備。

特に、この190E 2.3-16は1983年8月2日、南イタリアのナルド・サーキットに3台投入され5万kmを約8日間かけて走破し247.939km/hの平均速度で、合計3つの世界記録と9つのクラス記録を樹立した、ギア比変更とエアロパーツ追加を施しただけの市販車そのものだった。

多彩なバリエーション展開と1988年のマイナーチェンジ

また、1986年には5気筒カプセルディーゼルエンジンを搭載した「190D 2.5」(90ps)を発売。1987年には6気筒エンジンを搭載した「190E 2.6」(165ps)を発売、さらに190Eに装備を簡素化した「アンファング」と高級仕様の「コンプレット」を発売。1988年にはマイナーチェンジしボディサイドにサッコプレート(プロテクトパネル)を装着し、前後バンパーもデザイン変更された。

さらに1988年に2.3-16をDTM(ドイツ・ツーリングカー選手権)に投入し、これに伴い2.3-16の排気量を拡大しエアロパーツを装着したレーシング・スポーツセダン「2.5-16」(200ps)が導入された。1989年に190 2.6に右ハンドルを用意、さらに190Eと190E 2.6に「スポーツライン」が加わり、スポーツシートやリアスポイラーを装備。1990年に「190E 2.3」(135ps・右ハンドルのみ)と「190D 2.5ターボ」(125ps・左ハンドルのみ)を発売、190D 2.5は右ハンドルのみとなった。1992年にはエアバッグやパワーシートが全車標準装備された。

190E 2.5-16エボリューションモデルでDTMに参戦

「190E 2.5-16エボリューション」はDTM(ドイツツーリングカー選手権)レース参戦ベースマシンだ。1989年の「190E 2.5-16エボリューションI」と、1990年途中から登場し、よりエアロダイナミック性能を高めた「190E 2.5-16エボリューションII」の2モデルがある。両車はDTMのグループAツーリングカーレース用ホモロゲーションを取得するための規定台数として、それぞれ500台ずつ生産された。

コスワースによるエンジンは直列4気筒DOHC 2463cc。エボリューションIは最高出力231ps、エボリューションIIでは235psを発揮。日本へ正規輸入された個体はエボリューションIが3台、エボリューションIIが50台といわれている。

当時はまだ独立した組織でありながら1970年代からメルセデス・ベンツをチューニングしツーリングカーレースに参戦して実績を重ねていたAMGに、メルセデス・ベンツはレースカーの開発を依頼した。DTMに出場した車両では最終的に375ps以上を発揮した。特に、DTMでメルセデスAMGが1980年代末~1990年代初めに190E 2.5-16エボリューションIIで圧勝した50勝は、金字塔として伝説になっている。

初代CクラスW202/S202(1993年~2000年)

1993年6月に当時のメルセデス・ベンツ社は190/W201シリーズの後継車として、初めて「Cクラス」と呼ばれた新しい小型車を発表した。このCの意味は、Eクラスの下に位置する「コンパクト」のC。W202はセダン、S202はステーションワゴンのコードネームである。

5ナンバー枠にとらわれない全長4495mm×全幅1720mm×全高1420mm、ホイールベースを2690mmと延長し大型化したボディサイズ。デザイナーはオリビエ・ブーレイで、そのスタイルの特徴は「おむすび形」のテールライトだ。このため、トランクリッドがバンパーレベルから開閉できるようになった。

AMGと初めて共同開発した「C36」やステーションワゴンが加わったのもこのW202型からだ。1993年導入当時の価格は「C220」が510万円。前身の190に比べて実用性をより高め、室内スペースを拡大、能動的/受動的安全性の強化等、7年間の開発期間を経て、世界的な販売不振にあえぐ市場に投入された。

この初代Cクラスは、「市場と顧客の動向」に敏感であると謳ったメルセデス・ベンツの新しい哲学に基づいたモデルである。つまり、メルセデス・ベンツ史上初めて、「more value but more expensive」=「価値はより高く、しかし価格はより高くなく」を合い言葉として、全く新しいCクラスが開発された。結果、この初代Cクラスは、当時の新型モデルにもかかわらず、その前身モデルである190/W201と同じ価格帯に留まった。

2代目から現行5代目までのCクラスの歩み

以後のCクラスの発展については周知の通りなので、下記に型式/特徴だけ列挙する。

・2代目W203(2000年~2007年):ピーナツ型の新ヘッドライトが特徴。

・3代目W204(2007年~2014年):エレガンスとアバンギァルドの2種類のフロントマスクが特徴。

・4代目W205(2014年~2021年):内装はSクラス/W222やEクラス/W213と共通項が多いのが特徴。

・5代目W206(2021年~):現行モデルは欧州で2021年2月23日にオンラインによるワールドプレミアをし、6月29日に日本市場でセダンとステーションワゴンを同時発表。キャッチコピーは「すべての想像を超えていく」。日本で販売されるDセグメント乗用車として、初のAR(Augmented Realty=拡張現実)ナビゲーションを装備し、Sクラス(W223)譲りの最新技術を多数採用。特に、リア・アクスルステアリングを新採用し、良好な取り回しと優れたハンドリングを実現している。

* * *

自動車の歴史と共にメルセデス・ベンツが、得意とする大型高級車とは一線を画す実用的な小型車を最初に発表したのは1931年であった。170と呼ばれるこのモデルは第2次大戦戦後も生産され、190/W201シリーズ、そして現Cクラスへと受け継がれている。今後もメルセデス・ベンツのベーシックモデルとして新世代を担う存在である。