風伝おろしの雲が通り抜けてゆく峠の鞍部

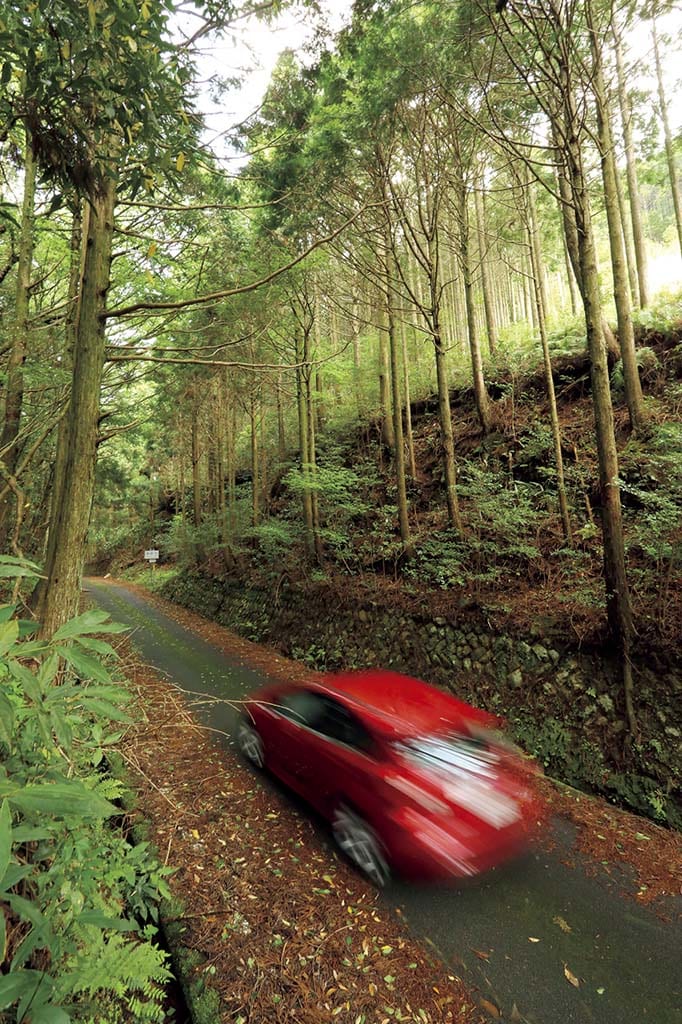

三重県の熊野市から熊野本宮大社を経て、和歌山県の白浜温泉まで延びる国道311号。その東寄り、紀伊山中へと分け入っていく入口部分にあるのが風伝峠だ。ここは風や雲の流れとともに、熊野詣の人々が盛んに行き来した古道でもある。

「小さな峠ですけど、麓とはまるで天気が違うんですよ。東紀州だから温暖だと思う人も多いでしょうが、冬は本当に寒いし、雪の降る日も多いんです……」

こんな話を聞かせてくれたのは風伝茶屋を切り盛りする榎本八重子さんである。ご主人の実家だった峠の茶屋を継ぐため、榎本さん夫婦が大阪から移り住んできたのは今から30年ほど前のこと。そのとき彼女がいちばんに驚いたのは、あたりを吹き抜けてゆく風の強さだったという。

風伝峠は三重県の御浜町と熊野市紀和町の境に位置し、国道311号(風伝トンネル)の旧道、県道62号で鵯ひよどり山(標高813m)と大瀬山(標高627m)の間の狭い鞍部を抜けていく。峠の標高は257m。自動車道として開削されたのは昭和の初めだが、もとをたどると紀伊山中の参詣路、熊野古道の一部でもあり、熊野灘に面する七里御浜から熊野本宮までを最短距離で結んでいる。

七里御浜から国道311号を走って行くと、風伝峠から先は山また山……となる。幾重にも折り重なる紀伊山地の外縁に位置するため、内陸部と沿岸部で気温差が生じると、山並みの切れ目に空気の流れが押し寄せる。榎本さんが風の強さに驚くのも道理で、まさしく風を伝える峠なのだ。

上の写真は、風伝峠の約5km北西に聳えるツエノ峰山頂から眺めた早朝の風景。山中で湧き上がった雲が、写真左のわずかな山並みの切れ目、ちょうど風伝峠のある鞍部からあふれ出るように熊野灘に向かって流れ出てゆくのがはっきりと見てとれる。

熊野灘側の気温が高い時期、風伝峠を越えた雲はたちまち雲散霧消してしまうが、秋から春にかけては、大きな白い塊のまま斜面をゆったりと流れ落ちていく。これが御浜町の名物・風伝おろしである。現在、御浜町に尾呂志という地名は残っていないが、風伝峠の登り口にある尾呂志神社や尾呂志小・中学校などにその名残をとどめている。

紀州鉱山の索道も風伝峠を越えていた

風伝峠の西側登り口、紀和町丸山地区には国内有数の美しい棚田が広がっている。

地元の言い伝えによると、ここに水田が拓かれ始めたのは平安時代の末頃。武家の勃興により没落の道をたどっていた藤原家の一族が入植し、こつこつと開墾していったという。

戦国末期、太閤検地の際には2240枚を数えたという丸山千枚田だが、昭和の高度成長期になると若者たちが都会に出てゆき一気に荒廃し、一時は520枚にまで数を減らしてしまった。その荒れた棚田を見事に蘇らせたのが、丸山千枚田保存会の初代会長・北富士夫さんである。町の支援を受け、平成5年(1993年)から始まった復田作業により、現在、棚田の数は千枚田の名に恥じない1340枚にまで回復している。

北さんによると、丸山千枚田の間に延びる小径も熊野古道の枝道で、奈良県と三重県に挟まれた和歌山県の飛び地、北山村まで続いているという。北山村は古くから林業の盛んな土地で、山から伐り出した材木は北山川と熊野川を利用して河口の新宮まで運び出されていた。その結びつきの強さから、北山村は明治維新の際に奈良県にも、三重県に組み入れられることもよしとせず、和歌山県の飛び地として残ったとされる。

北さんの子どもの頃の記憶で印象に残っていると話していたのが、大きな櫂かいを担いで黙々と棚田の脇を歩いてゆく筏いかだし師の姿だという。材木を筏に組んで急流を下る筏師は、当時の紀伊山中では粋で、しかも稼ぎのいい職業だった。

「戦前から風伝峠にはバスが走っていましたから、わざわざ歩いて北山村まで帰る必要なんてなかったんですよ。おそらくは、せっかく稼いだ金を博打か女遊びで使い果たし、バス賃までなくしてしまったんでしょうなぁ」

こう言って北さんは楽しそうに笑っていた。新宮と北山村の間は直線距離で約20km。険しい山越えの道ではあったが、当時の人には決して歩いて帰れない道のりではなかったのだろう。

風伝峠に自動車道ができた少しあと、昭和9年(1934年)に紀和町では紀州鉱山が操業を開始した。ただし、ここで採れた銅鉱石はトラックではなく、まず索道で七里ヶ浜まで送られ、そこから鉄道と船で精錬所に運び込まれていった。当時、風伝峠を空中で越えていた索道は今はもう跡形もなく消えてしまっているが、それはスキー場で見かける高速クワッドリフトのようなものだったらしい。

まるで細かなひだを重ねるように、果てしなく広がる紀伊半島の山並み。その少しでも低いところをめがけて、風や雲は流れ、人や物も盛んに行き来していたのである。騒々しい鉱山の索道を見上げながら、新宮の歓楽街ですっかんぴんになった筏師の歩いていた風伝峠は、立派な国道トンネルが貫通した今、まるで昔の参詣路のような静けさを取り戻している。

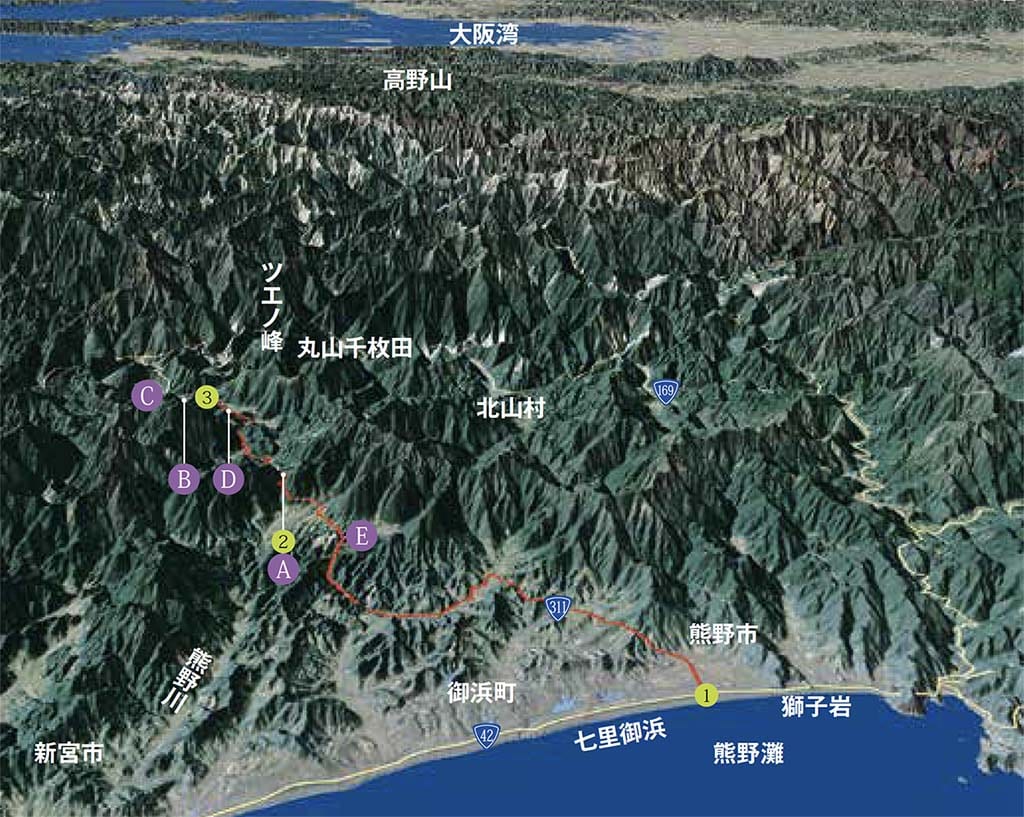

風伝峠3Dマップ

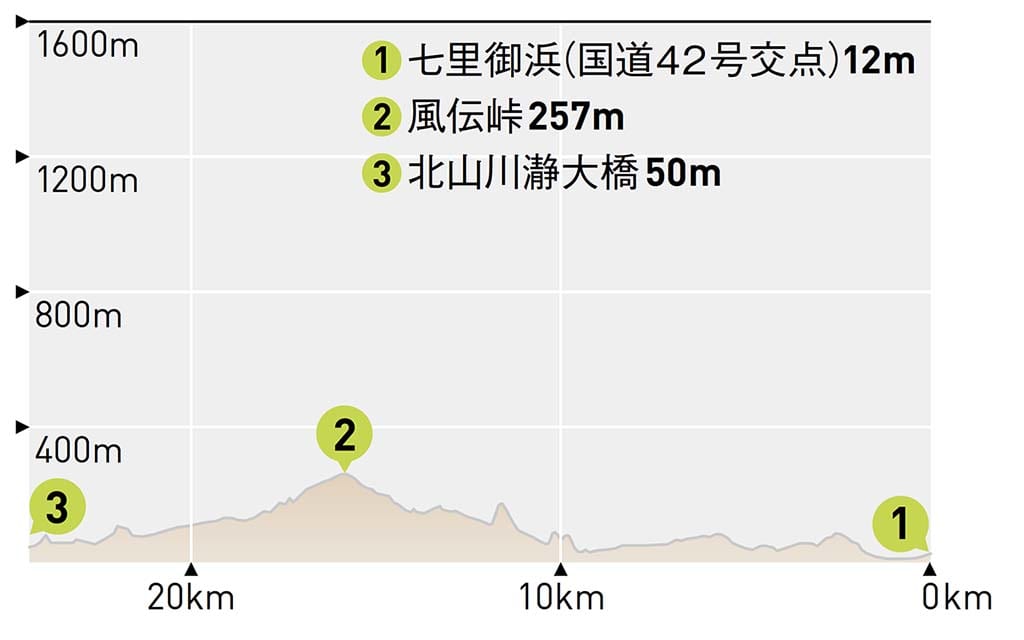

◎所在地:三重県熊野市/御浜町◎ルート:国道311号/県道62号◎標高:257m◎区間距離:24km(七里御浜?瀞大橋)◎高低差:240m◎冬季閉鎖:なし

◎所在地:三重県熊野市/御浜町◎ルート:国道311号/県道62号◎標高:257m◎区間距離:24km(七里御浜?瀞大橋)◎高低差:240m◎冬季閉鎖:なし

【A】風伝茶屋(ふうでんちゃや)

一軒だけとなった峠の茶屋

一軒だけとなった峠の茶屋

風伝峠の頂上に一軒だけぽつんと残っている峠のお茶屋さん。昔は名物の風伝餅も販売していたが、最近は経営者の榎本さんが高齢のため、コーヒーのみを提供中。法界塔の建つ熊野古道の峠も目の前。●8:00-16:00/不定休/御浜町栗須1863-5/0597-94-1847

【B】入鹿温泉ホテル瀞流荘(いるかおんせんほてるせいりゅうそう)

トロッコ電車の始発駅がある

トロッコ電車の始発駅がある

ウォータージェット船の行き来する北山川(熊野川支流)に面した静かな一軒宿。温泉は広々した内湯と露天があり、夕食には名産の熊野地鶏をたっぷりと味わえる。●1泊2食付10,300円から(休前日は1,000円増し)/熊野市紀和町故川口158/0597-97-1180

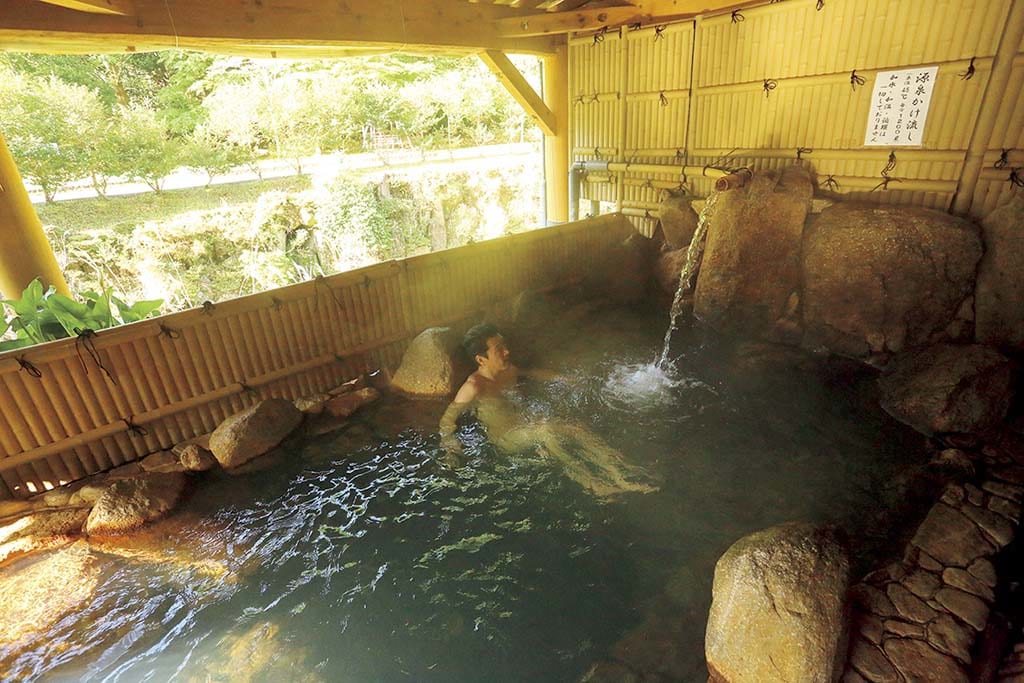

【C】湯ノ口温泉(ゆのくちおんせん)

肌触りがいい源泉かけ流し

肌触りがいい源泉かけ流し

紀州鉱山跡に湧き出した熊野山中の秘湯。地下1300mから湧く湯は、源泉掛け流しで肌触りが実に心地良い。館内は昭和のレトロな雰囲気にあふれ、ロッジなどの宿泊施設も併設。●日帰り入浴料540円/9:00-21:00/熊野市紀和町湯ノ口10/0597-97-1126

【D】紀和鉱山資料館(きわこうざんしりょうかん)

長い鉱山の歴史を垣間見る

長い鉱山の歴史を垣間見る

奈良時代の昔から、金や銅など、さまざまな鉱石を産出してきた紀伊山中の鉱山。この資料館を訪ねれば、その歴史や紀州鉱山時代の町の繁栄ぶりを垣間見ることができる。●入館料300円/9:00-17:00/月曜休館/熊野市紀和町板屋110-1/0597-97-1000

【E】さぎり茶屋(さぎりちゃや)

紀州が生んだブランド豚

紀州が生んだブランド豚

国道311号沿い、風伝峠への登り口近くにある地場産品を扱う直売所。レストランも併設していて、地元の高級豚ブランド“岩清水豚”を使ったヒレカツ定食(1,080円)が人気となっている。●11:00-14:00/月曜、第2&4火曜定休/御浜町上野616-2/05979-4-1417

アクセスガイド

紀勢自動車道(紀伊長島から南は無料/尾鷲北IC-尾鷲南ICは未開通)と尾鷲熊野道路(無料)ができたことにより中京エリアからのアクセスは格段によくなっている。名古屋西ICから風伝峠までは東名阪・伊勢道などを乗り継ぎ約200km、3時間30分。和歌山方面からは阪和道を南紀白浜ICで降り、そこから国道311号で向かうのがお勧め。