元首相のお膝元から会津へ抜ける険しい峠道

越後と会津を結ぶ歴史ある街道ながら、近年まで自動車での行き来ができなかった六十里越。スノーシェッドの連続する険しい峠道を走れば、「一里の道を十里に比す……」という、昔の旅人の気分がたっぷりと味わえる。

国内第3位の貯水量をもつ田子倉ダムの脇を抜け、新潟県の中越地方と福島県の奥会津を結ぶ国道252号。その山深い県境を越えていく峠が六十里越である。

実は「六十里越」の名を持つ道は山形県にもあり、庄内平野や山形盆地から出羽三山へと向かう道が古くから六十里越街道と呼ばれてきた。現在、その道筋をなぞっているのは国道112号の旧道。出羽三山へと続く参拝路の行程が昔の中国の距離単位でほぼ60里(約40km弱)だったことから六十里越街道と呼ばれるようになったといわれる。

一方、こちらの六十里越は、それぞれの登り口にあるふたつの集落、大白川と田子倉(このうち田子倉集落はダムの完成により水没)の間が6里(約24km)の道のり。「一里を十里に比す」ほど険しい峠道だったことから六十里越の名が付いたのである。

新潟側から峠を目指して走って行くと、JR只見線の大白川駅を過ぎたあたりから本格的な山道となり、沢筋ごとにタイトターンを繰り返しながら、コンクリート製のスノーシェッドを次々とくぐり抜けていく。その出入り口に掲げられたプレートを見ると、大雪崩沢に小雪崩沢、石滝沢に七曲……と雪深さや地形の険しさを物語るものばかり。「よくもまぁ、こんな山奥に道を切り開いたものだ」とあきれるような道なのだ。

国道252号が六十里越トンネルの完成により全線開通したのは昭和48年(1973年)のことである。それは田子倉ダムができ上がってから10年以上も後のことなので(発電所も含めたダムの完成は1960年)、ダム建設のために計画された道ではない。「では、なぜ?」という疑問が湧いてくるのだが、ピークの六十里越トンネルを抜け、田子倉湖を眼下に見下ろす展望台に立つ石碑を見ると、その疑問はたちまち氷解した。

『会越の扉開く……』と記された開道記念碑の揮毫者は故・田中角栄氏。六十里越の新潟側は角栄氏の後援団体・越山会の地盤。10年の歳月と110億円の工費を費やした六十里越の開通式には当時の首相主席秘書も参列している。

一本北の八十里越えはいまなお分断国道として残る

六十里越の10kmほど北で会越国境を抜けていく八十里越(国道289号)は、幕末の長岡藩家老、河井継之助の終焉の地として知られている。

司馬遼太郎の歴史小説『峠』に描かれた河井継之助は、ひと言でいうなら、封建制度の枠にとらわれず、思うがままに生き、潔く散っていった男。藩政改革で財政を立て直し、いち早く近代兵器を導入し、戊辰戦争(北越戦争)では武士としての義を貫いて新政府軍とよく戦った。しかし、このときの傷が原因で破傷風を発症し、会津若松の鶴ヶ城へと落ち延びる途中で最期を遂げたのだ。

小説の影響もあって、継之助こそ「最後の侍」と賞賛する人も多く、その人気ぶりは地元の長岡市内だけでなく、奥会津にまで立派な記念館があることからも窺い知ることができる。

その河井継之助ゆかりの八十里越えは、2つの城下町、長岡と会津若松を最短距離で結ぶ道だけに、古くから人や物が盛んに行き来してきた。ただし、その名の由来も六十里越と同じ。八里の道のりが八十里に思えてしまう山道には、国道289号となった現在でも約20kmの未開通区間が残っている。いわゆる分断国道である。

六十里越の福島側、会津盆地の南西部に広がる奥会津地方は、関越・北関東・東北・磐越・北陸という5本の高速道路が形作るサークルのほぼ中央に位置し、大げさにいえば、陸上交通網の真空地帯になっている。奥会津地方は栃木、群馬、新潟の3県と接しているが、いずれも深い山並みが連なり、なかでも群馬/福島県境は陸続きでありながら自動車道が通じていない全国で唯一の場所(長野/富山県境は一般道はないものの、トロリーバスの走る立山黒部アルペンルートが抜けている)。昔ながらの風土や手つかずの自然がそのままの姿で残されているのだ。

六十里越とは別に、この国道252号に最近付けられた愛称は「雪わり街道」。春の雪解けを待ちきれず、固く降り積もった雪を叩き割って地面を露出させることをこのあたりでは昔から「雪わり」と呼ぶのだそうだ。

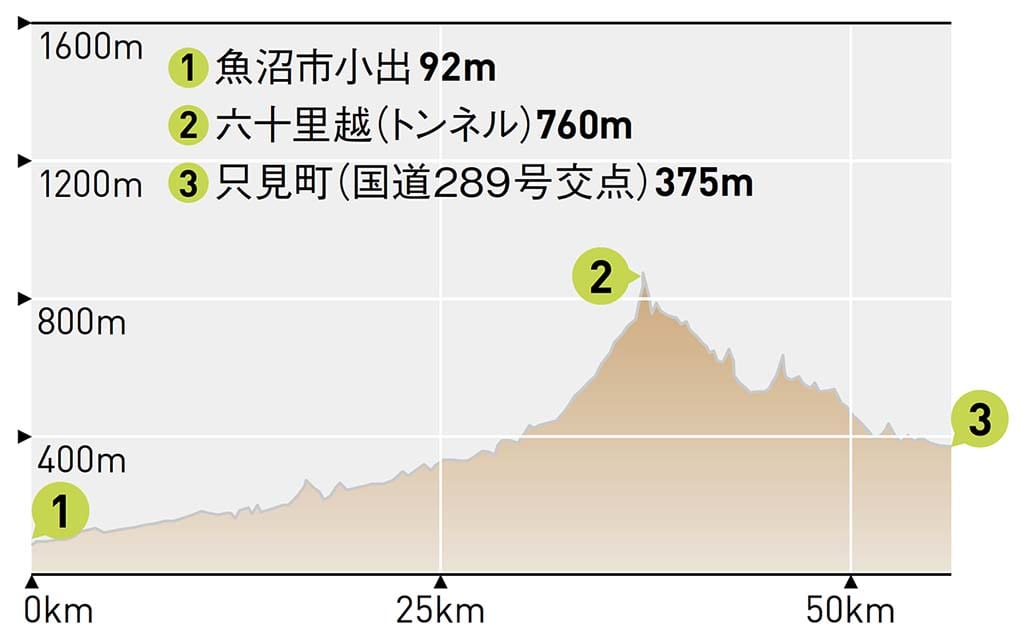

六十里越3Dマップ

◎所在地:新潟県魚沼市/福島県只見町◎ルート:国道252号◎標高:760m(六十里越トンネル)◎区間距離:57km(小出-只見町)◎高低差:668m◎冬季閉鎖:11月-5月

【A】道の駅いりひろせ(みちのえきいりひろせ)

小さな池の畔に立つ道の駅

小さな池の畔に立つ道の駅

旧・入広瀬村(魚沼市)の鏡ヶ池畔にある道の駅。お土産コーナーには魚沼産コシヒカリや山菜加工品が揃っているほか、併設の湖上レストランでは、自慢のコシヒカリを使った料理も味わえる。●9:00-17:00/定休なし/魚沼市大栃山356-2/025-796-2500

【B】八十里庵(はちじゅうりあん)

おいしい手打ちそばを堪能

八十里越の麓、国道289号沿いにあるそば店。裏の畑で採れた新鮮な野菜、山菜をたっぷり使った「季まぐれセット(1,000円)」のほか、昔ながらの「はっとう(写真下・300円)」も味わえる。●11: 30から(お昼時のみ)/定休なし(冬季休業)/0241-82-3401

【C】河井継之助記念館(かわいつぐのすけきねんかん)

最後の侍の生き様に触れる

最後の侍の生き様に触れる

河井継之助が最期を迎えることになった会津塩沢(只見町)の地に建てられた記念館。ゆかりの品々を数多く展示しているほか、村医・矢沢宗益宅も「終焉の間」として館内に移築・再現。●入館料300円/10:00-16:00/木曜&冬季休館/0241-82-2870

【D】おふくろ

言葉で説明できない旨さ!?

ちょっと意外だが奥会津は知る人ぞ知るB級グルメの宝庫。そのひとつが民宿食堂おふくろの人気メニュー「カツカレーミックスラーメン(1,000円)」。麺の下にはライス(雑炊?)も隠れている! ●11:00-17:00/不定休/金山町川口下町601/0241-54-2429

【E】民宿とまと(みんしゅくとまと)

山の幸を堪能できる民宿特産の南郷トマトを栽培する農家のご夫婦が営むアットホームな民宿。春は山菜、秋はキノコなど山の恵みを満喫でき、ご主人が作る伝統のどぶろく『今紫(近所の酒屋などでも販売中)』も味わえる。●1泊2食付7000円/南会津町宮床字内城42-1/0241-72-2359

山の幸を堪能できる民宿特産の南郷トマトを栽培する農家のご夫婦が営むアットホームな民宿。春は山菜、秋はキノコなど山の恵みを満喫でき、ご主人が作る伝統のどぶろく『今紫(近所の酒屋などでも販売中)』も味わえる。●1泊2食付7000円/南会津町宮床字内城42-1/0241-72-2359

アクセスガイド

六十里越に最も近い関越道・小出ICまでは、練馬ICから約205km、新潟中央ICからは100km弱。磐越道方面からは会津坂下ICから国道252号で六十里越までが約80km。小出ICを起点にして、国道252号・六十里越、奥会津エリアを抜け、酷道マニアにおなじみ、奥只見湖沿いの国道352号をぐるっとひと回りすると総走行距離は約200kmになる。