小さな断片から自動車史の広大な世界を管見するこのコーナー、今回は自動車レースの黎明期に活躍した女性レーサーを思い起こしてみよう。そこには女性らしい華やかさの影に複雑な葛藤と悲喜こもごものドラマがあった。

スピードのクイーンと呼ばれて

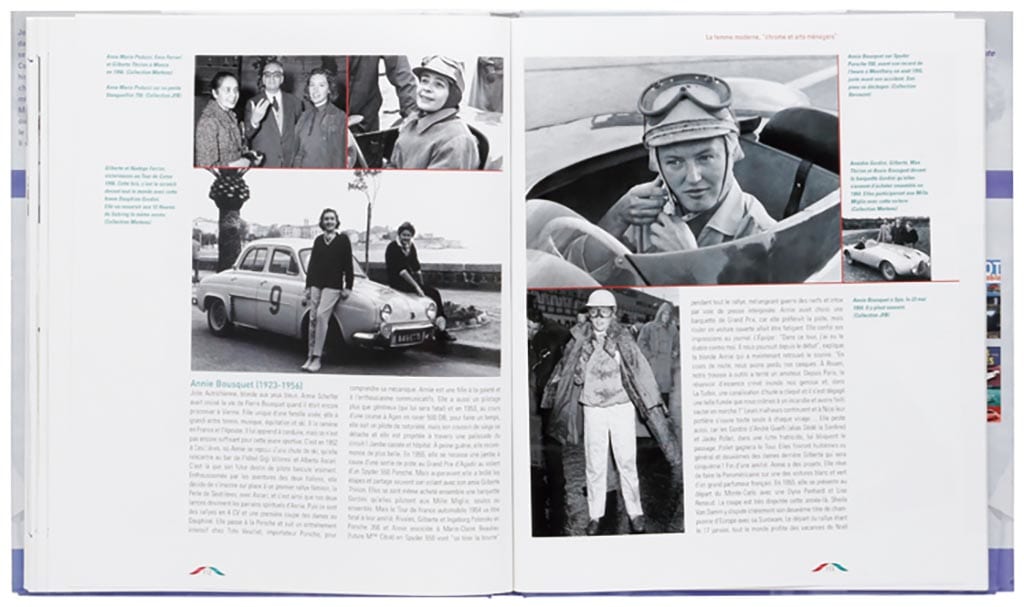

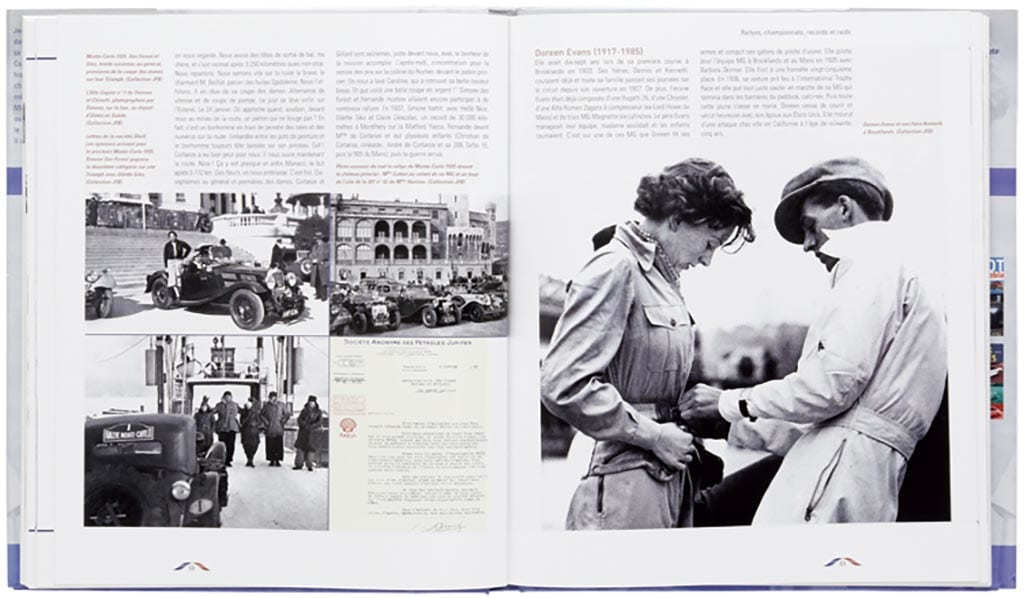

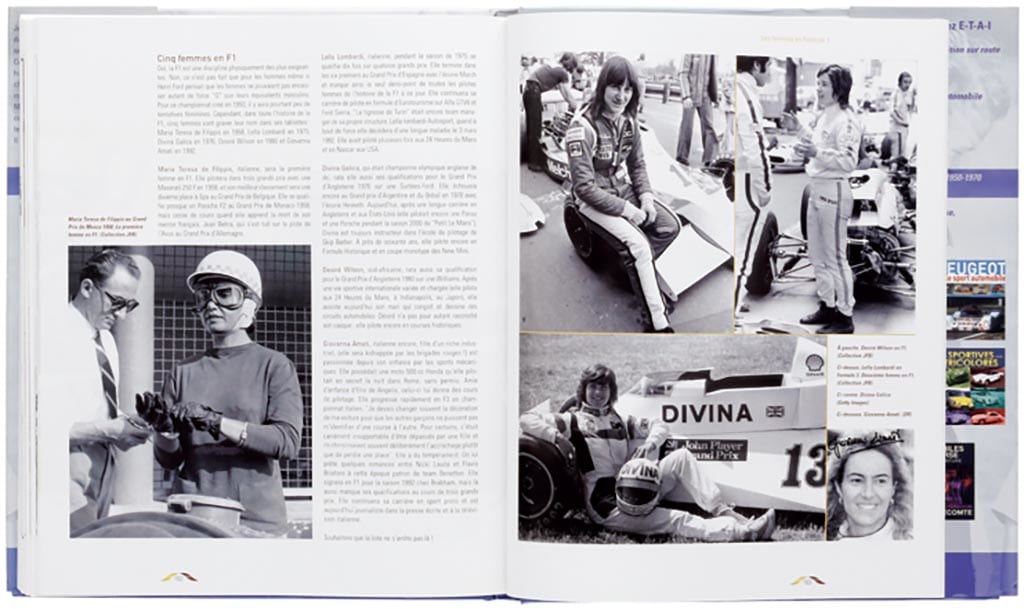

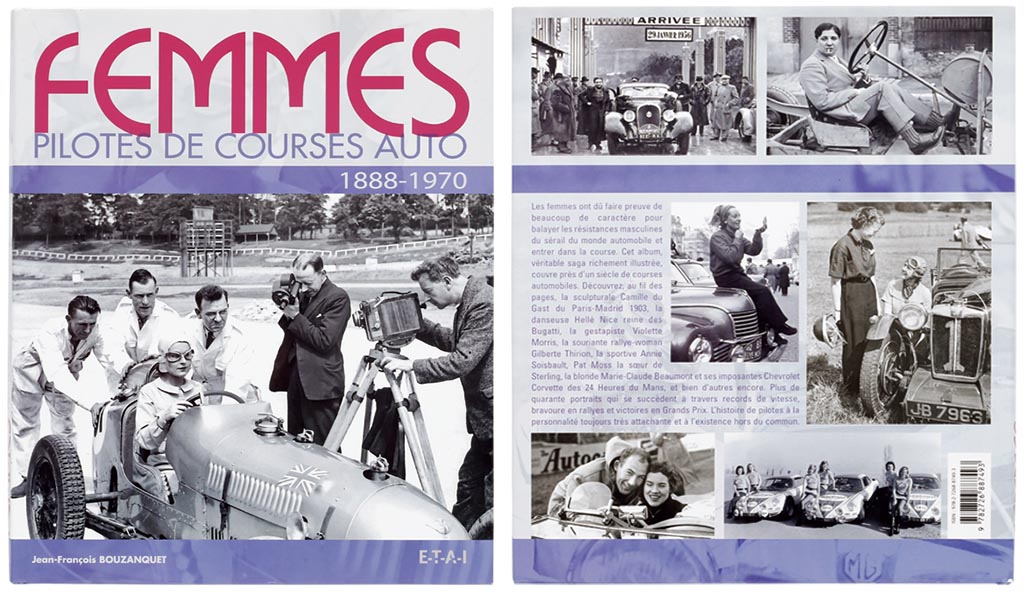

『FEMMES PILOTS DE COURSES AUTO』には、ユゼス公爵夫人やカミーユから、あらゆるスポーツで活躍した男勝りのヴィオレット・モリス。タルガフローリオでその名を不朽のものにしたエリザベス・ジュネック。そしてブルックランズやモンレリーを走ったあまたの女性レーサーたち。第2次世界大戦後のラリーに活躍の場所を見つけた女性ドライバーたち。ル・マンやミッレミリアで活躍した女性レーサー。最後にマリア・テレーザから可哀想なジョバンナ・アマティまで、歴史上5人だけの女性F1レーサーまでも網羅されている。

女性レーサーの登場は時代的必然性があったようだ。19世紀末から20世紀初頭のパリは、それまでの動乱の時代が、かりそめにも落ち着き、科学の進歩を旗印とするサンシモン主義を主調底音として、産業の発展とともに富を得た新興ブルジョア階級と革命を生き延びた貴族階級が我が世の春を謳歌した時代だった。パリは芸術・ファッション・最新流行と消費の世界的首都になった。それがベルエポックと呼ばれた時代であり、自然を人工的に表現した鉄の芸術でもあるアールヌーヴォーが華開いた。また、それまで因習的社会の背後に押し込まれて来た女性が、パリという自由な舞台に意気軒昂と登場した。

そんな時代に自動車は最先端の乗り物として注目され、まもなくパリを起点に都市間を走る自動車レースが開催されるようになった。回を重ねるごとに、自動車の進歩は凄まじく、速度も上がって行ったが、そこで活躍する女性が現れた。アンヌ・ドゥ・ロシュシュアール・ユゼス侯爵夫人、エレーヌ・ドゥ・ロチルド(ロスチャイルド)・ズイレン男爵夫人、カミーユ・デュ・ガストの3人だ。

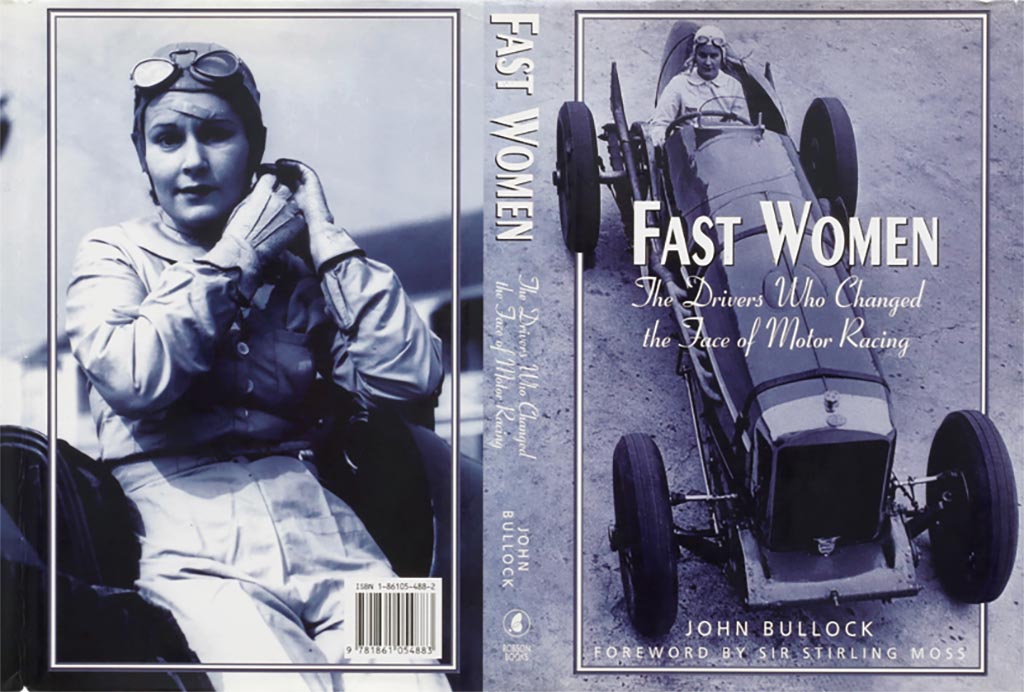

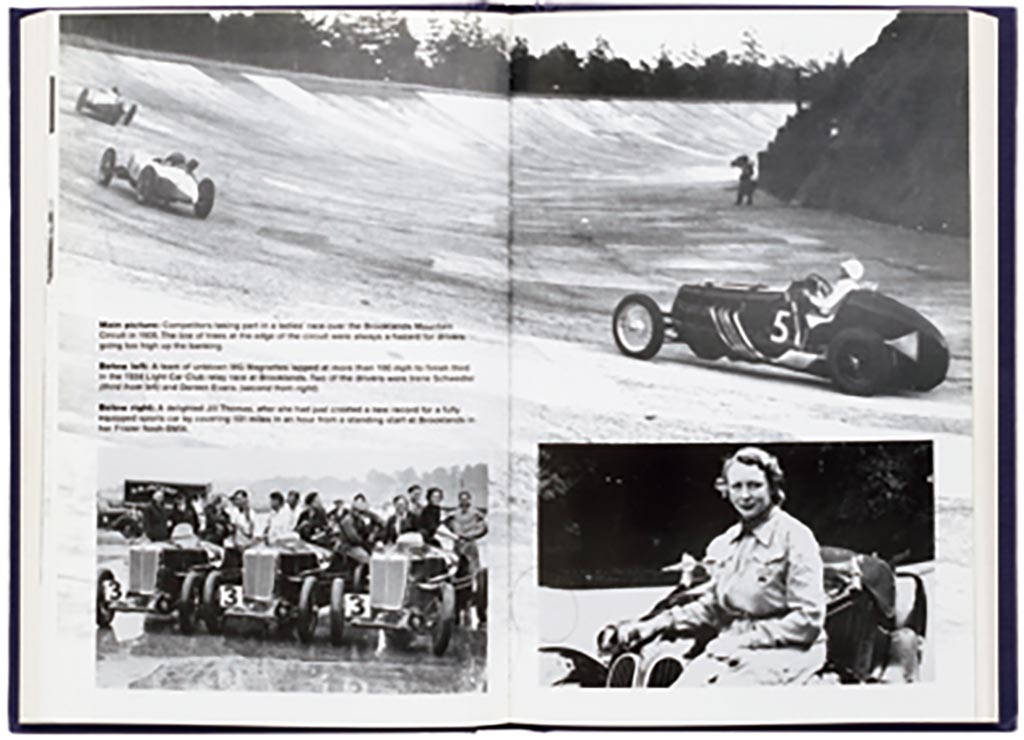

主にブルックランズで活躍した女性レーサーたちが取り上げられている『FAST WOMEN』は、特に表紙に掲載されているケイ・ペトレについての記述が多い。トロントの弁護士の娘ケイは学業をイギリスで終えるとカナダに戻ったが、イギリス人と2度目の結婚をしてイギリスに渡った。彼女の実質的な活躍はエレ・ニース以上だったかもしれない。多くの記録をブルックランズで打ち立て、ル・マン24時間レースでも活躍した。

アンヌはシャンパーニュのヴーヴ・クリコの創業家に生まれ、11世紀からの名門貴族ユゼス12世大公と婚姻した。彼女は様々なチャリティや女性の地位向上に尽力したが、フランスで最初に運転免許証を獲得した女性であり、しかも最初にスピード違反で切符を切られた女性でもあった。ドライエの最初の顧客のひとりであり、後には女性飛行倶楽部や女性自動車倶楽部の会長にもなっている。

エレーヌはロスチャイルド家直系の娘であり、夫ズイレン男爵はACF(フランス自動車倶楽部)初代会長として1898年のパリ~アムステルダム往復トライアルを主催し、そこに男爵夫人も出場したので、歴史上最初の女性レーサーとなった。彼女は夭折した耽美派女性詩人ルネ・ヴィヴァンとも恋仲だったようだ。エレーヌは1901年のパリ~ベルリンにも参加したがリタイアに終わっている。

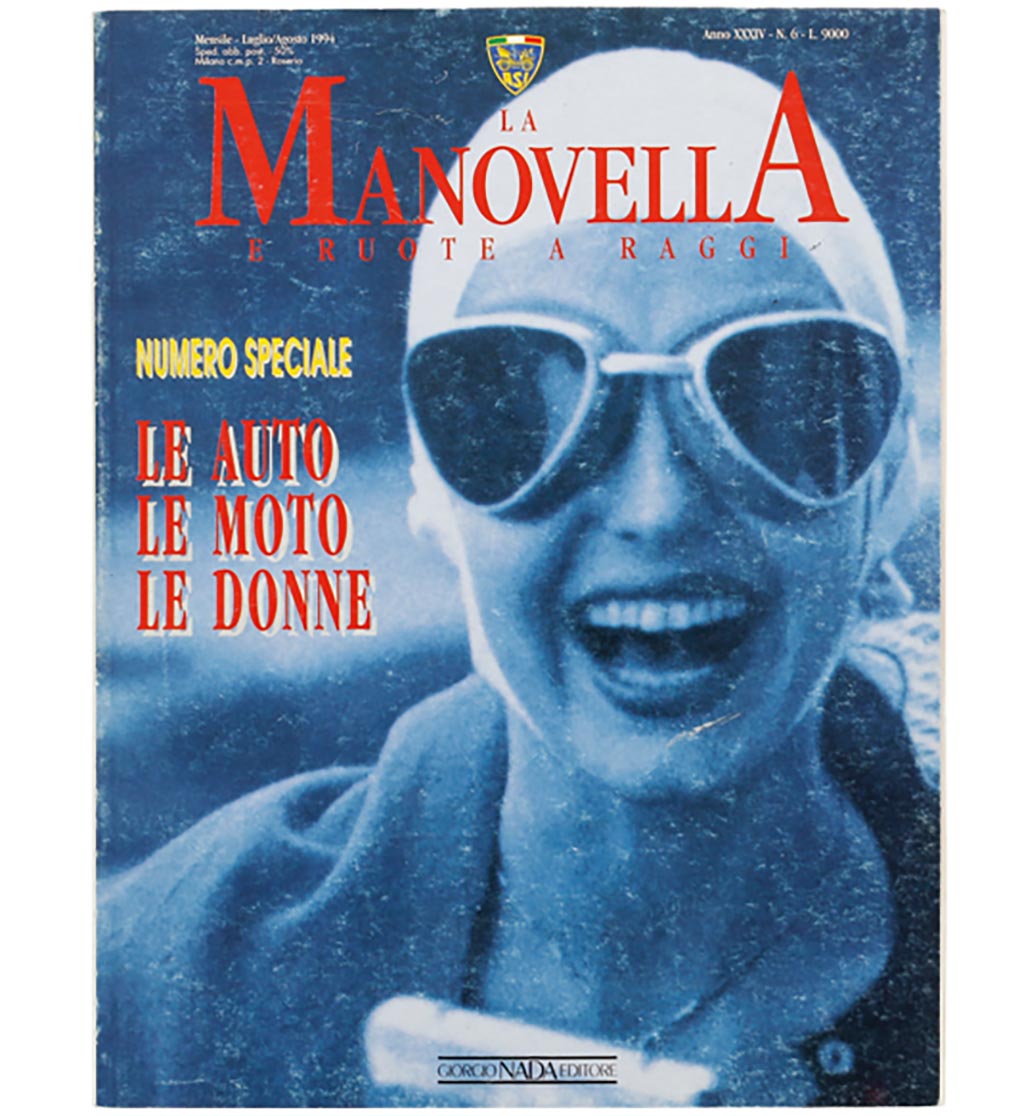

ASIの機関誌『Manovella』の女性特集号はやはりイタリアの女性レーサーの記述が多い。イタリア最初の女性レーサー、マリア・アントニエッタ・アヴァンゾは、ミッレミリアに5回も出場し、ル・マンやアメリカのインディでも走った。アンナ・マリア・ペドゥッチもミッレミリアやタルガフローリオで目覚ましい活躍をしている。マリア・テレーザ・デ・フィリピスは、1950年にF1世界選手権が制定されてから史上初めての女性F1レーサーの誉を得た。

パリ~ベルリンには、もうひとりの女性ドライバーが参加していた。それがパリを代表する百貨店オーナーを夫に持つ富裕極まるカミーユ・デュ・ガストで、彼女は見事好成績で完走。そして、1903年のパリ~マドリードにも参加したが、そのレースは周知のとおり大惨事が起こり、途中で中止された。その後もカミーユはゴードン・ベネットカップやブライトン・トライアルに参加した。そればかりか、彼女は熱気球に乗り、そこから落下傘で飛び出すというような冒険を続けたのだった。

かようにベルエポックの時代は、世界で一番先進的な都となったパリという特殊な舞台でこそ、女性の活躍がクローズアップされたのだ。

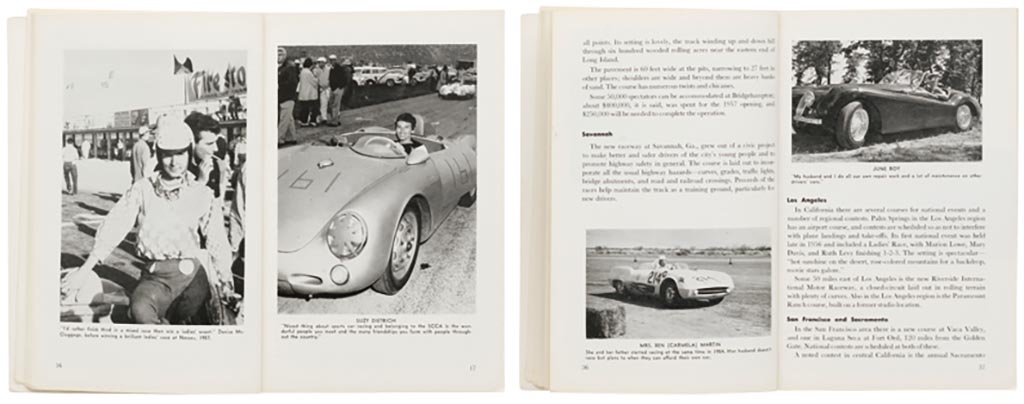

『WOMEN in SPORTS CAR COMPETITION』の著者イヴリン・ムルはアメリカで1957年にベスト・ウーマン・レーサーに選出された。50’sのアメリカの女性らしい視点から、アメリカのレースにおける女性レーサーについて記述している。当時は、今よりも沢山の女性がレースを楽しんでいたようだ。

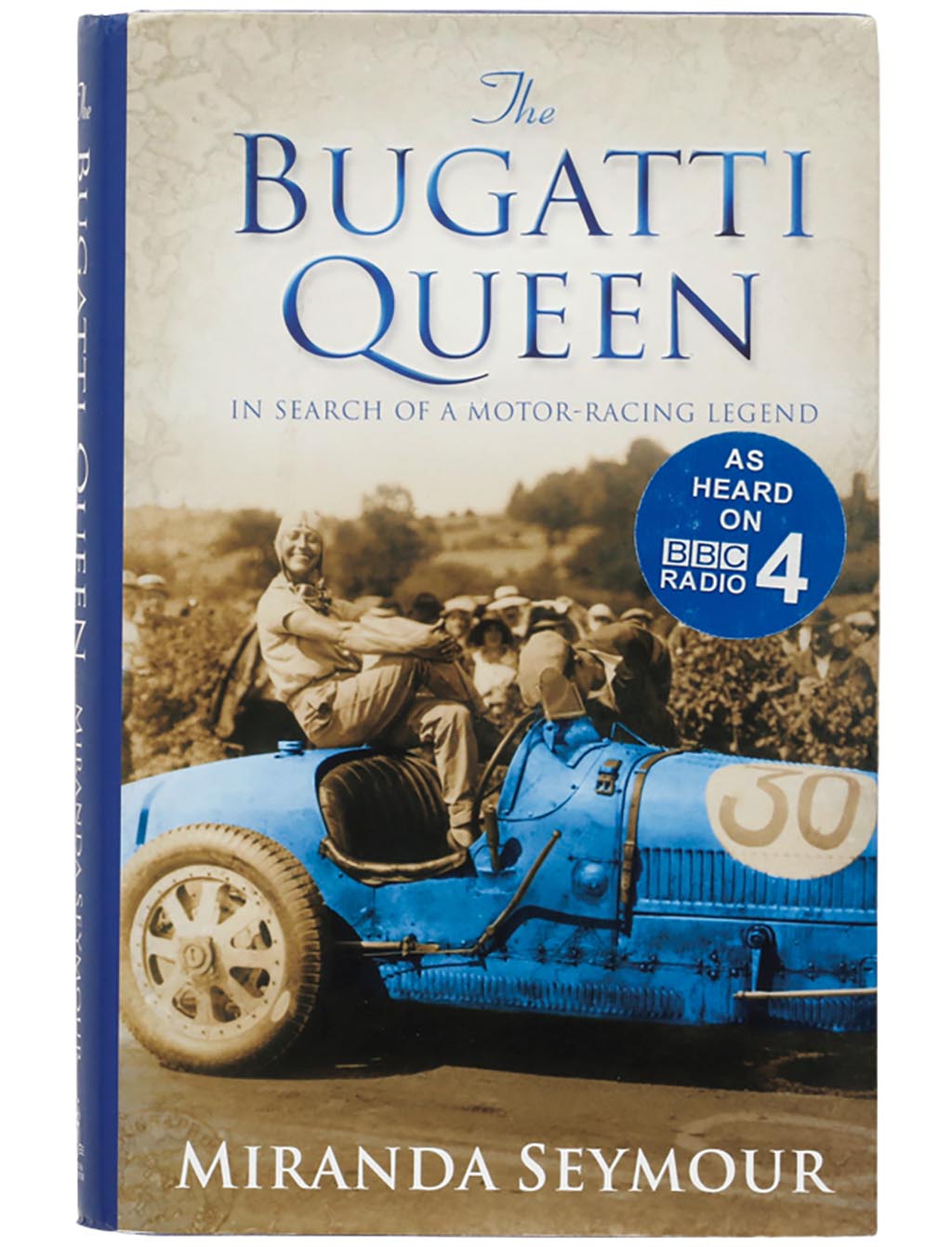

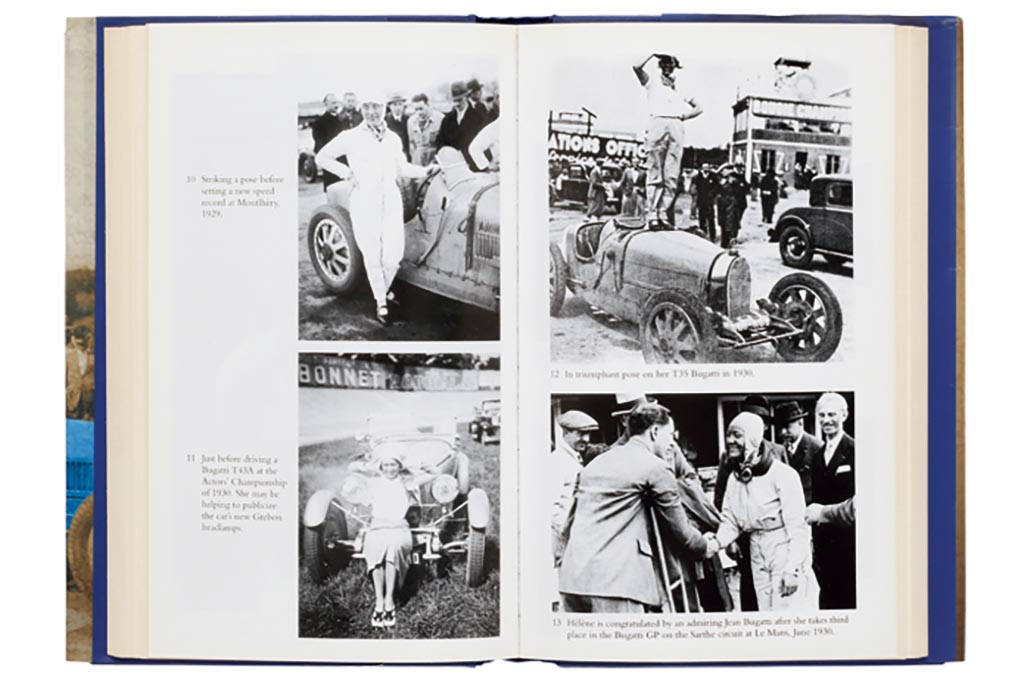

第1次世界大戦後のパリはすっかり変わってしまった。経済構造も変化したが、自動車は技術的に大きく飛躍した。それゆえに、この時代のクルマこそがヴィンテージカーという評価を受けることになったのだ。それにしても戦争は悲惨で、しかも莫迦莫迦しく、生き残った若者たちはむしろパセティックな気分で、スポーツ、レース、ダンス、パーティーに興じた。そこに登場したのが、エレ・ニースで、決して裕福ではない家柄の田舎娘だったが、パリに到着すると、時代の空気に染まったのか、たちまちのうちに洗練されたパリジェンヌに変身し、踊り子として男たちを虜にした。彼女こそはアプレゲールを代表するフラッパーだ。しかし、エレが他の踊り子と違っていたのは勇敢で、克己心も強く、レーサーとしての実力を培ったことだろう。エレ・ニースは、自分の魅力だけを資本に、最初こそ男たちの支援を受けてレースを始めたが、やがてはレースで稼いだお金で、GPブガッティやイスパノスイザを購入したし、時にはワークスドライバーとして抜擢もされたのだ。そこが、第1次世界大戦前の女性レーサーたちが、生まれつき富裕な特権階級であったが故に大胆な行動ができたのとは違い、なんのバックもなく、自分の力だけで実現した小説以上に奇跡的なサクセス・ストーリーだった。

残念なことに彼女の栄光は忘れられてしまったが、本当はもっと幸福な晩年を迎えてしかるべきだったと思う。それが叶わなかったところに、彼女の控えめな女性らしい哀しさを感じてしまうのだ。