長生きした初代セリカ末期の印象的なモデル

1970年に誕生した初代セリカは、我が国初のスペシャルティカーである。新奇で見栄えの良いデザインと、実用的な4座のキャビンを備えた、スポーツカー風味の乗用車――というコンセプトは、アメリカのフォード・マスタングやシボレー・カマロなど、いわゆるポニーカーを日本的に翻案したものだ。当時の国産車としてはきわめて斬新かつ個性的なスタイリングは、前年の東京モーターショーに出品されたコンセプトカーEX-1のモチーフを量産化したもので、メカニカル・コンポーネンツは、同時に開発された中級乗用車カリーナと共有している。

【画像43枚】オプションバンパー装着のセリカLBとその制作過程を見る

DOHCの2T-Gエンジンを積むトップグレード・1600GTを唯一の例外として、グレードを設定せずST/LT/ETの3種の外装と8種の内装、1.4/1.6/1.6ツインキャブの4気筒OHVエンジン3種、3AT/4MT/5MTの3種のトランスミッションを自由に組み合わせる、“フルチョイス・システム”というユニークな販売方法も話題で、登場と同時に大ヒットとなった。

1973年には、ハッチゲートを持つリフトバック(セリカLB)を追加。これは前年の東京モーターショーで発表した「SV-1」を市販化したもので、前述のEX-1がセリカとはだいぶかけ離れた形であったのと比べると、LBのスタイリングはSV-1にかなり近いものであった。このLB用のエンジンには1.6LのOHVとDOHCだけでなく、2LのDOHCである18R-Gも登場。これはすでにマークⅡに採用されていたエンジンで、最高出力145psを発揮。2L車にはOHCもあり、このエンジンはクーペにも搭載されている。

1975年のマイナーチェンジでは、クーペとともにボディサイズを若干拡大。すでにモデル末期である初代セリカがさらに長く生き延びたのは、排ガス対策のせいもあったようだ。LBはボディ前後のデザインを変更し、特徴的な5本テールは3本に変更。このとき2LのGTとGTVに、衝撃吸収バンパーがオプション設定された。これはアメリカンなルックスが魅力であったが、重量増による走行性の低下を嫌う声も少なくなかったようだ。こうして初代セリカLBおよびクーペは1977年まで生産されたのである。

すこし大柄なボディにはビッグバンパーこそ相応しい

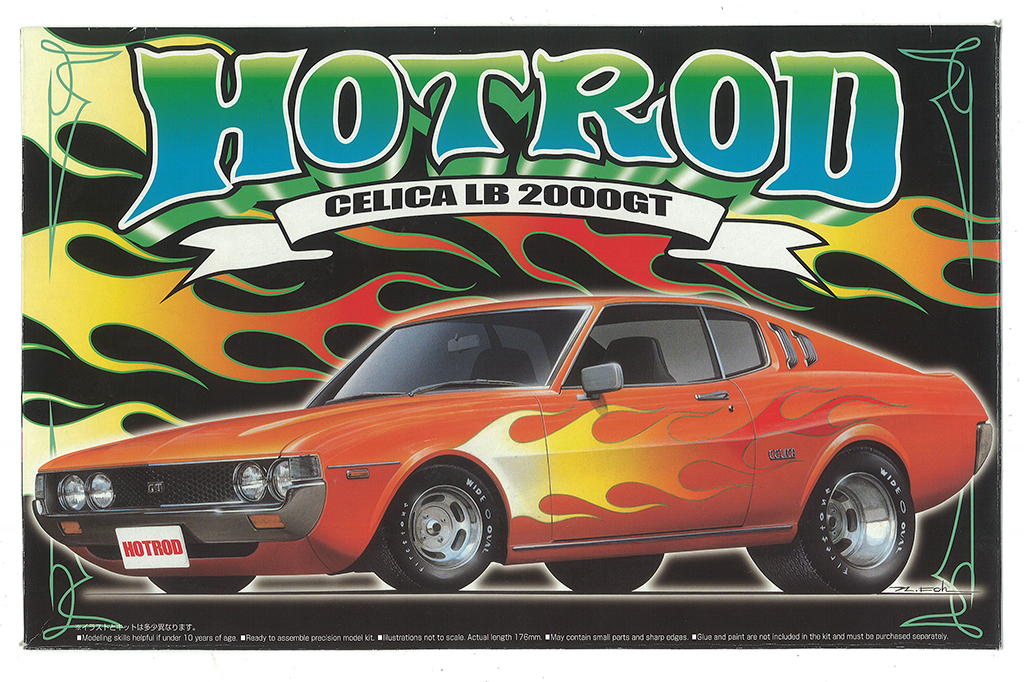

さて、ここでご覧頂いているのは、アオシマ製プラモデルの初代セリカLBを制作した作品である。実車現役当時にはもちろんその人気の高さから多数のメーカーからキット化されたLBだが、現在も現役商品として手軽に入手できるのは、このアオシマ1/24だけのようだ(童友社1/22前期型の再販がそろそろ行われるようではある)。

このアオシマのキットは1975年のマイナーチェンジを受けた後期型のモデル化であり、標準バンパーの装着車が再現されている。やはりセリカLBといえば5本テールの前期型という気持ちの人は少なくないようで、このキットをベースに一生懸命前期化を行うケースは少なくないと思うが、一周回ってというべきか、当時は走り屋から忌避されたビッグバンパーも、今見るとまた違った格好良さがあるというものだ。そこで当作例は、この衝撃吸収バンパーを再現してみた。その工作については工程写真に解説がつけてあるので、お読みいただければ幸いだ。

- 仮組みして全体をチェック。使用したのは「ホットロッド」仕様のキットだが、作例はノーマルとして仕上げた。

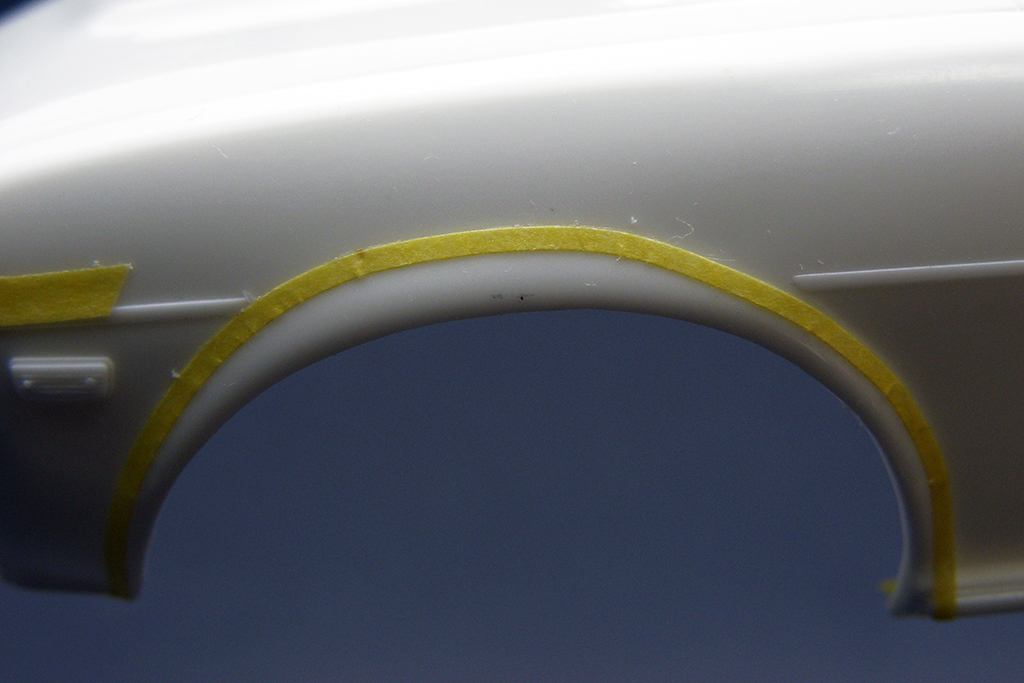

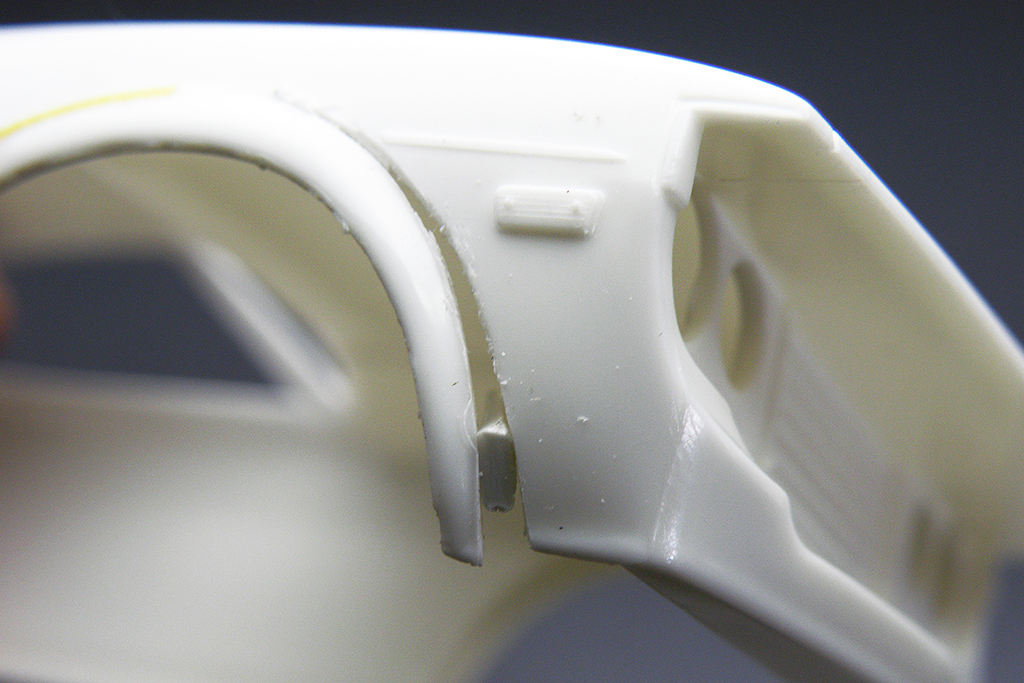

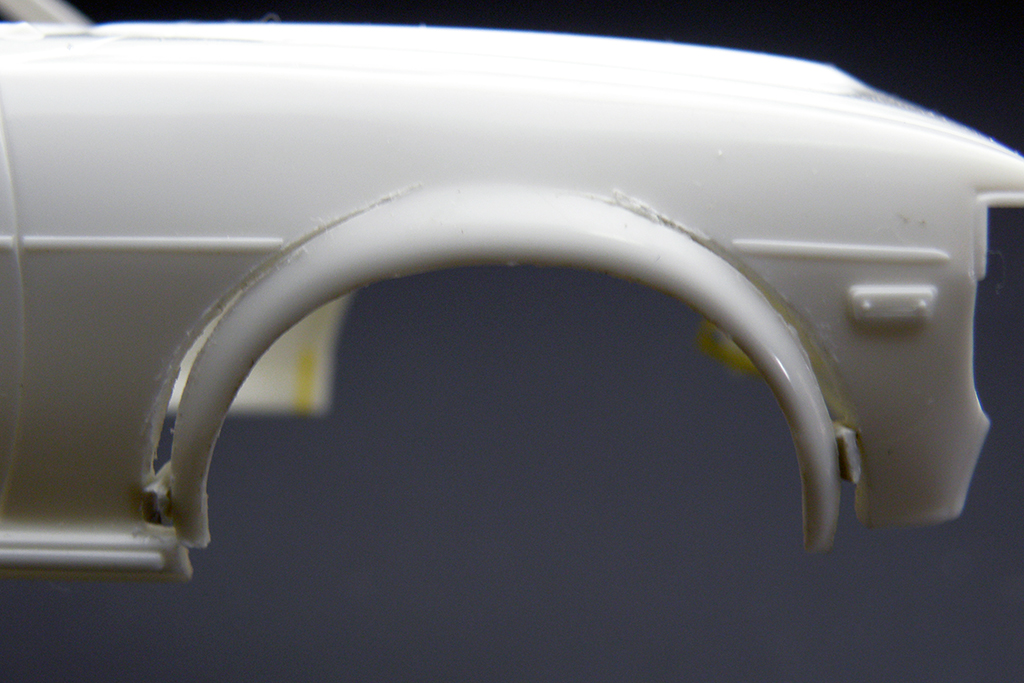

- ボディ前後にヒケがあるほか、前輪ホイールアーチが大きすぎるようなのが気になる。

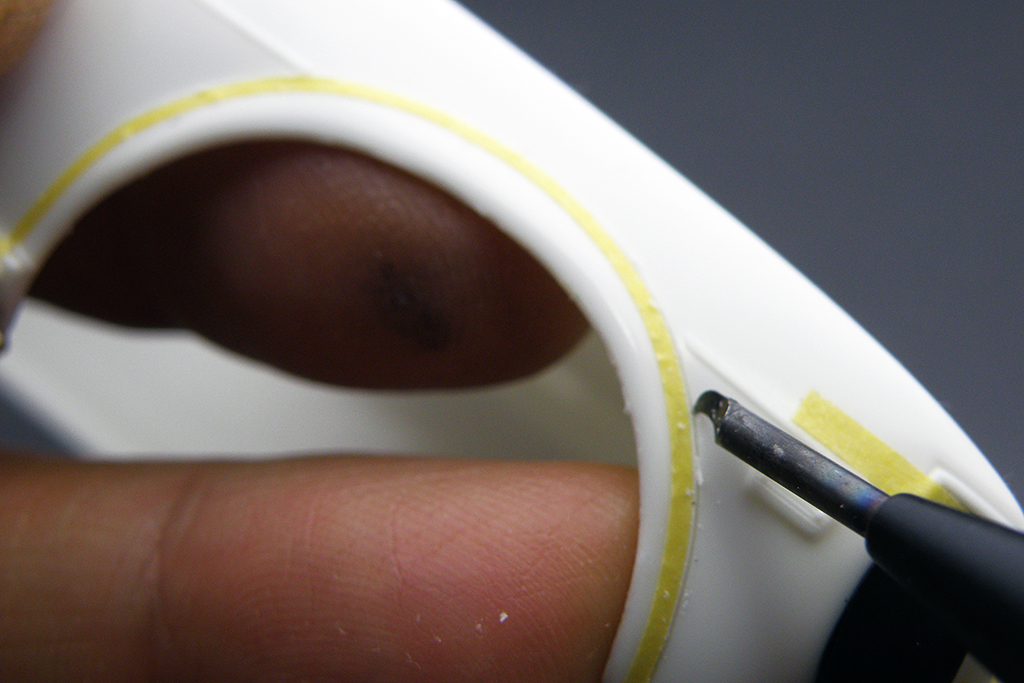

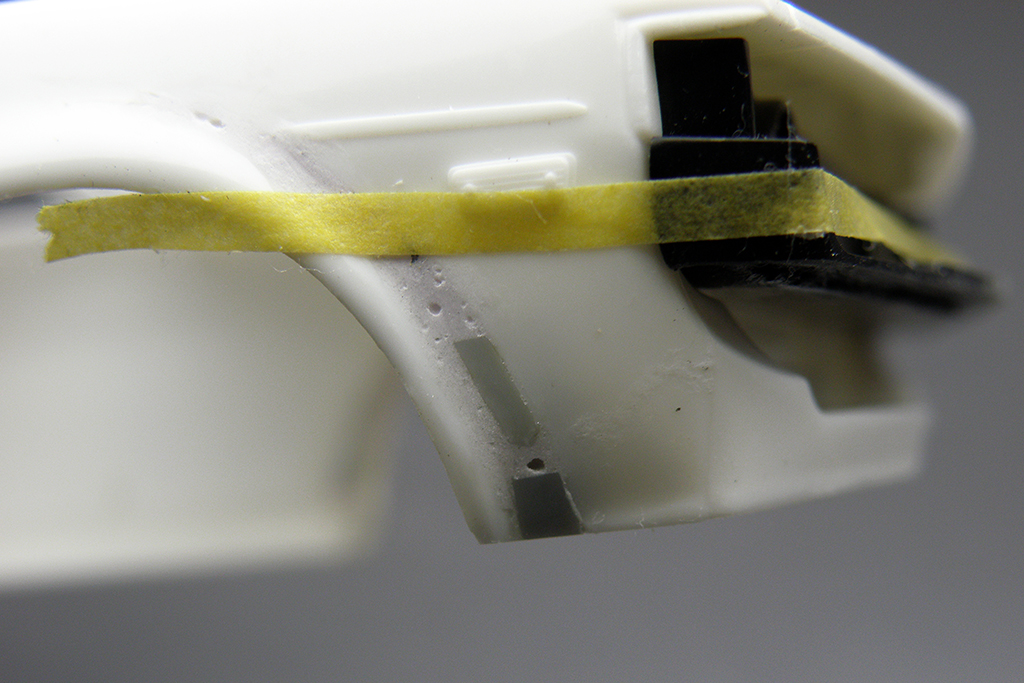

- 修正のためにアーチ前後を切り離すことにする。マスキングテープをガイドにし、

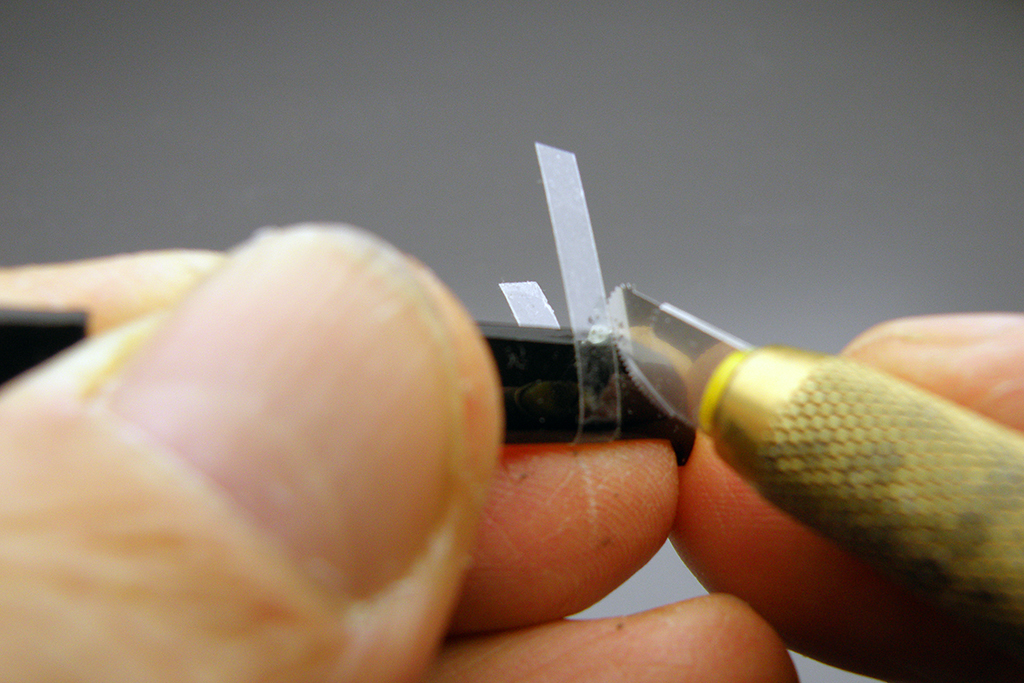

- スジボリして、

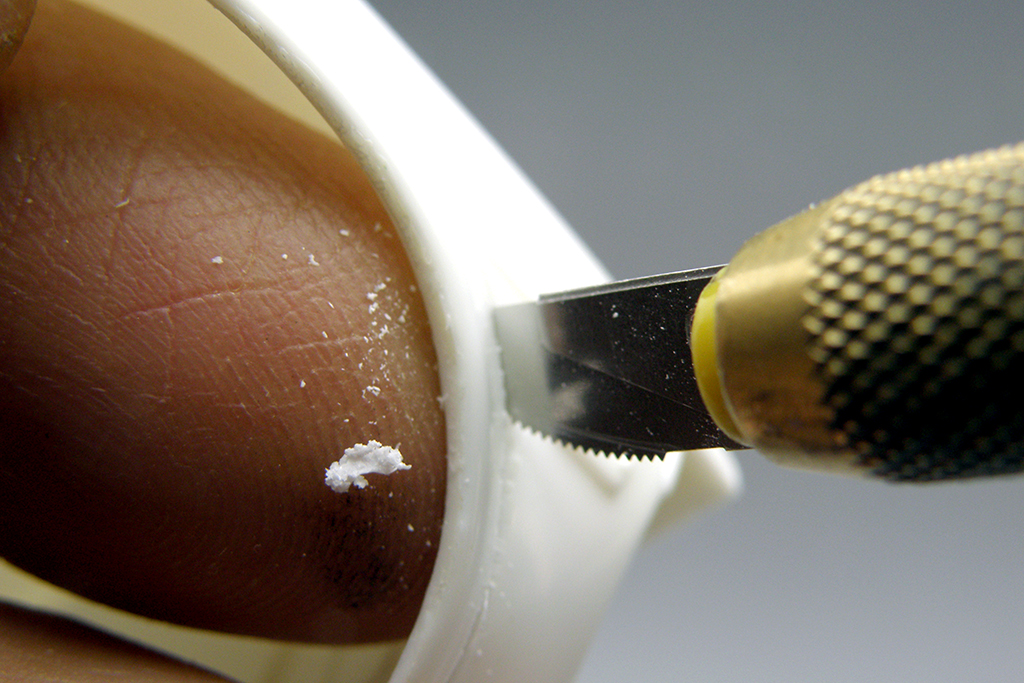

- ノコギリで切り込む。

- できた隙間に1.5mm厚のプラ材を挟む。後方も同様にしたので、アーチを3mm縮めた計算となる。

- 接着し裏側からプラ板をあて、

- 瞬間接着パテで隙間を埋めて成形。

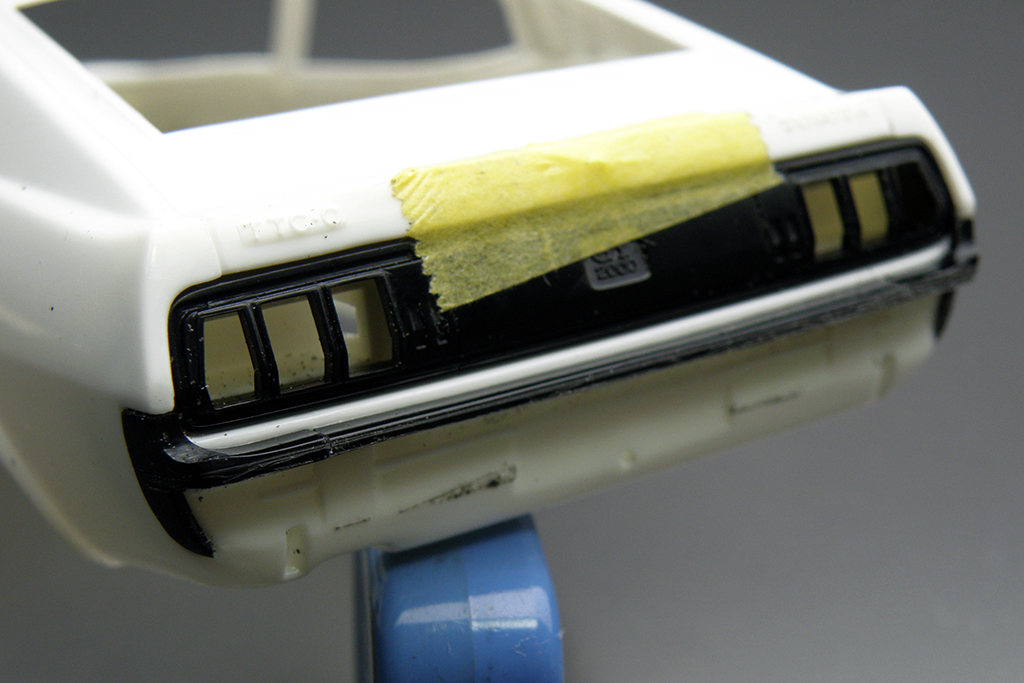

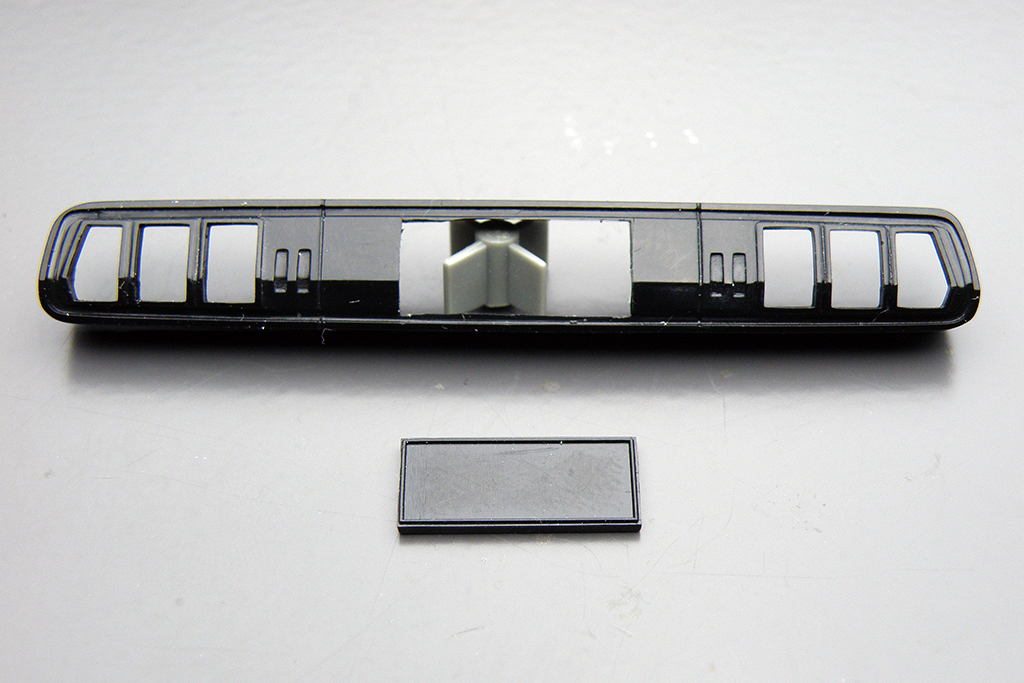

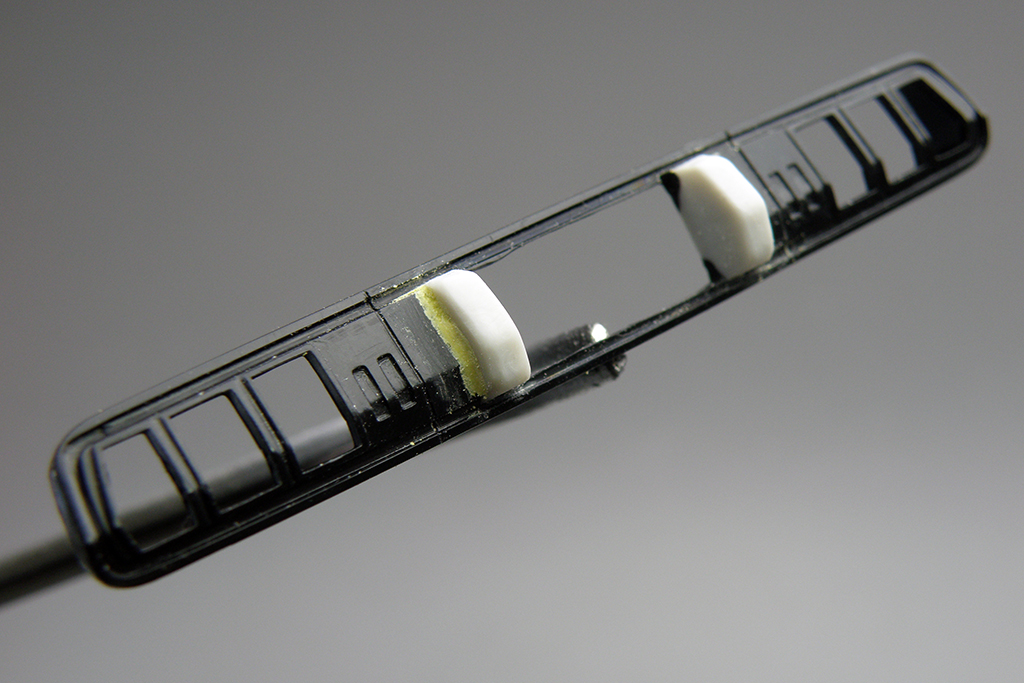

- 衝撃吸収バンパー再現のため、キットのバンパーはボディの一部として使用する。

- キットパーツはメッキを剥離。バンパーとしては若干ボディからはみ出すようになっているので、

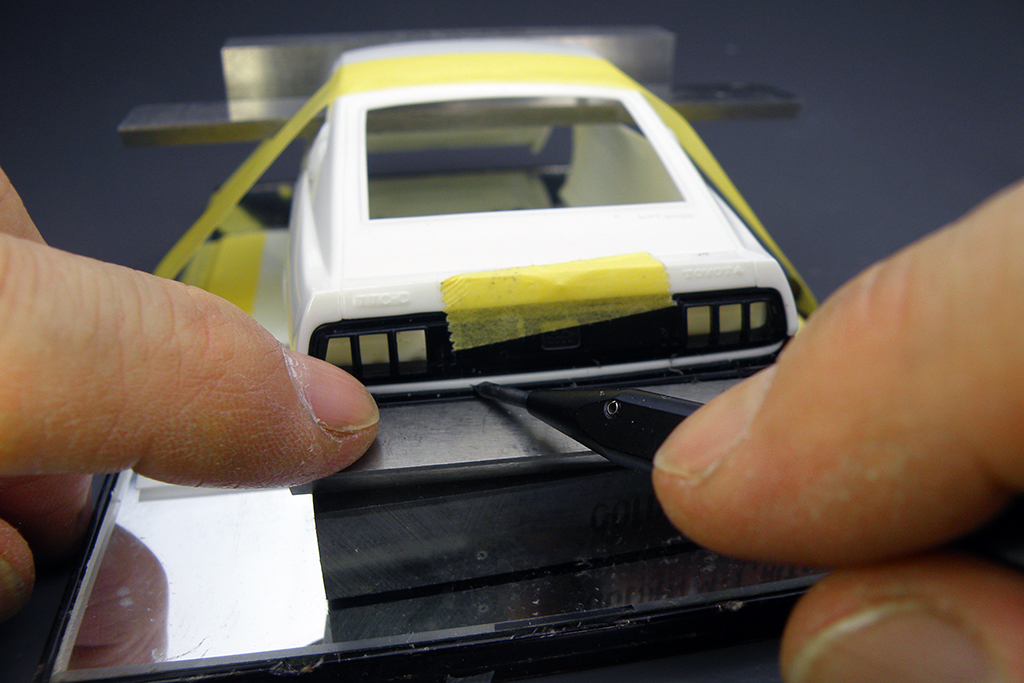

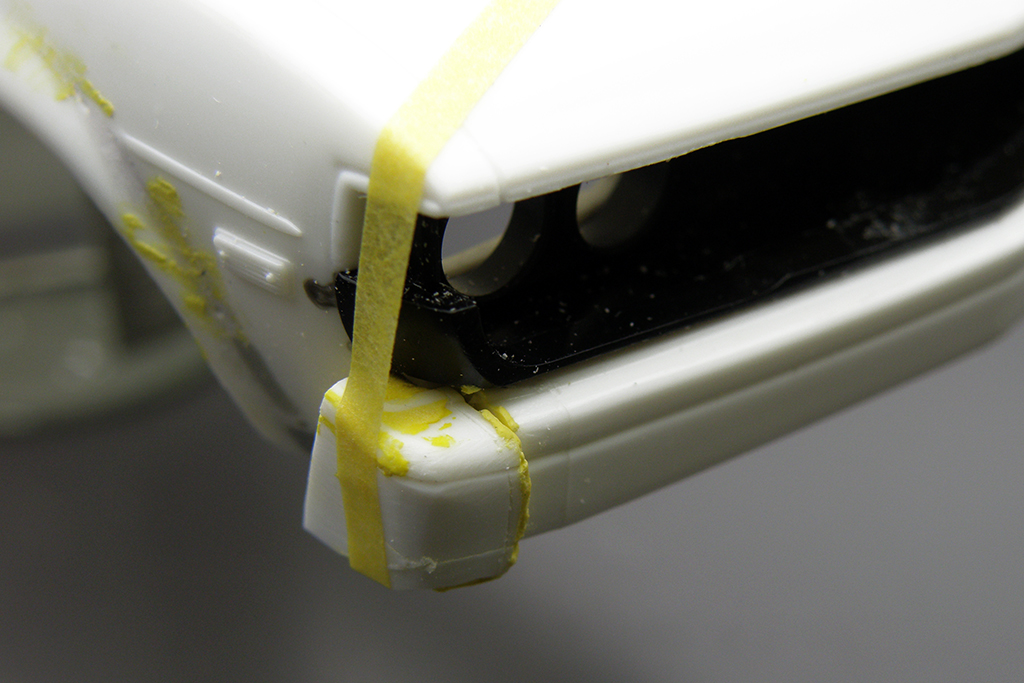

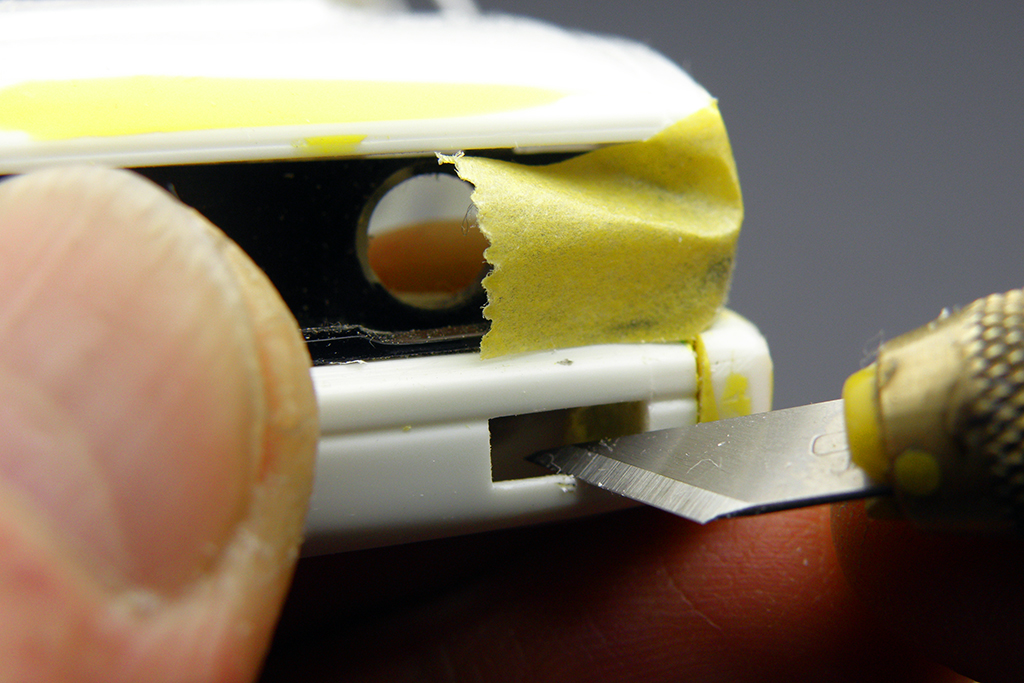

- スジボリ用テープをガイドにしてバンパーを切断。

- 幅を詰めた。

- ボディに仮合わせして切り出す部分を決め、

- バンパーとボディの間の部分として接着。

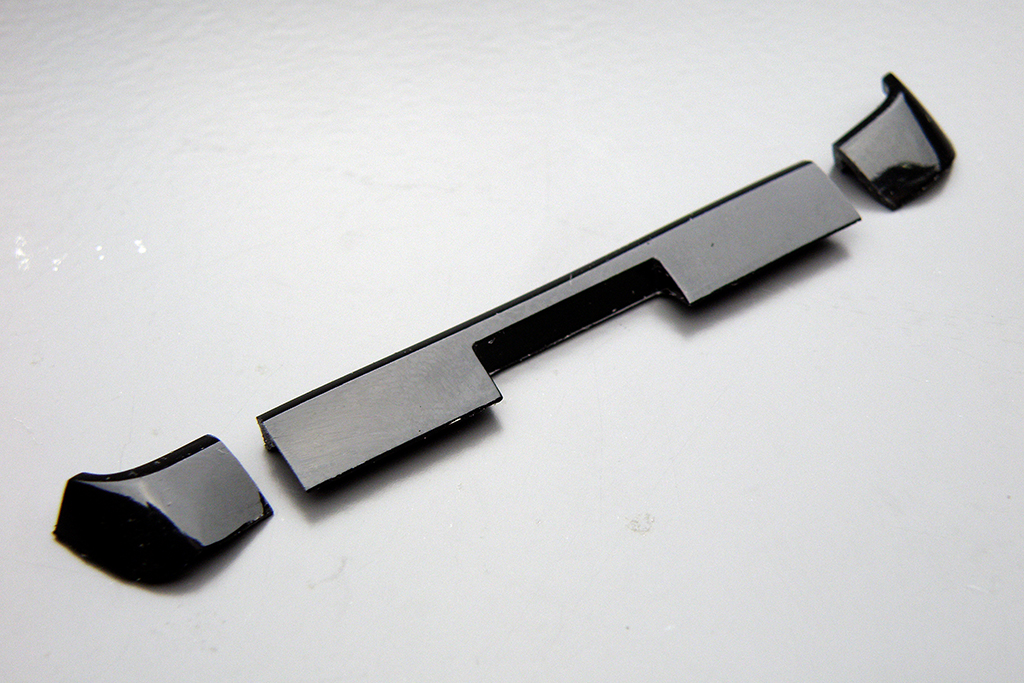

- ビッグバンパーの再現にはジャンクパーツを利用。

- バンパー本体を切り出し、

- コーナーラバー部分も切り出して、

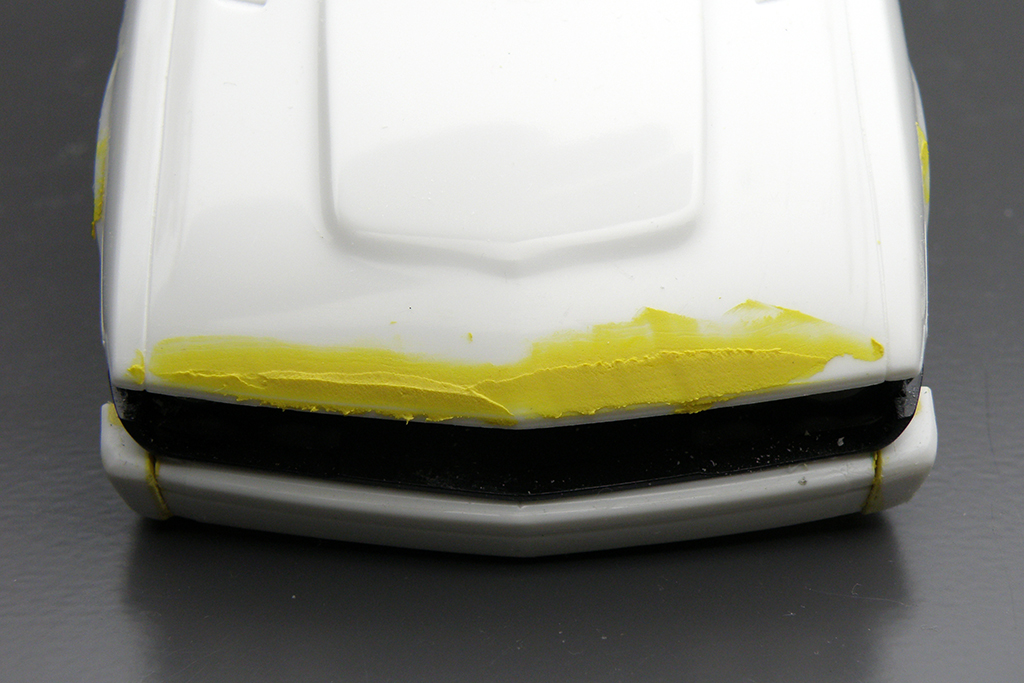

- パテで埋めて造形する。

- ボディ側面のヒケも併せて修正。

- フロントも同様に作業。

- バンパーにウィンカーの孔を開けた。

- ボンネット先端もヒケを修正。

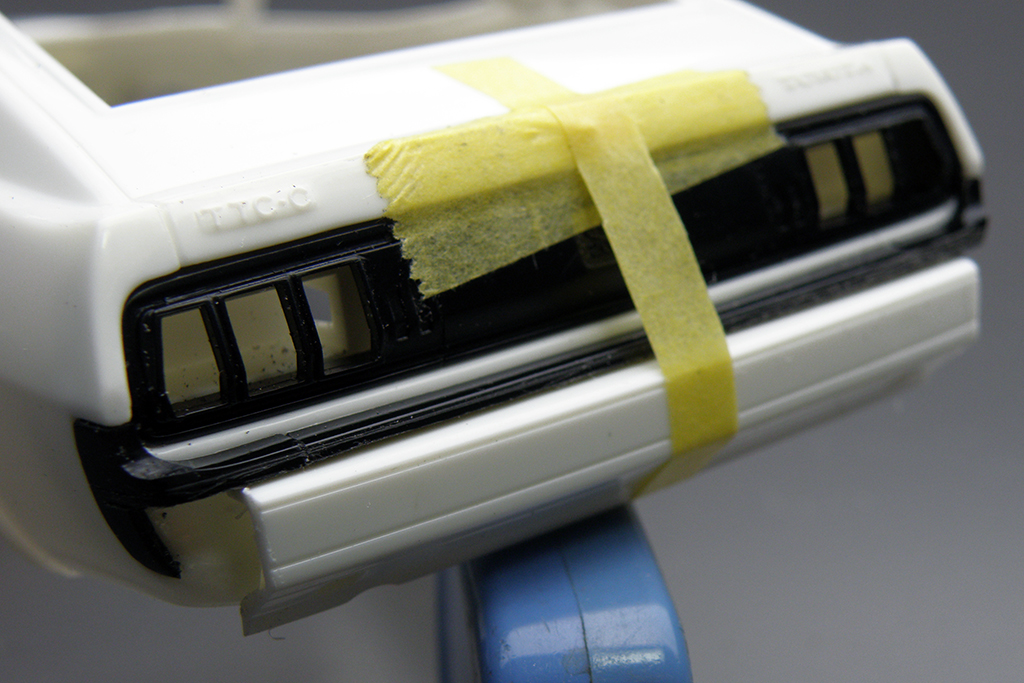

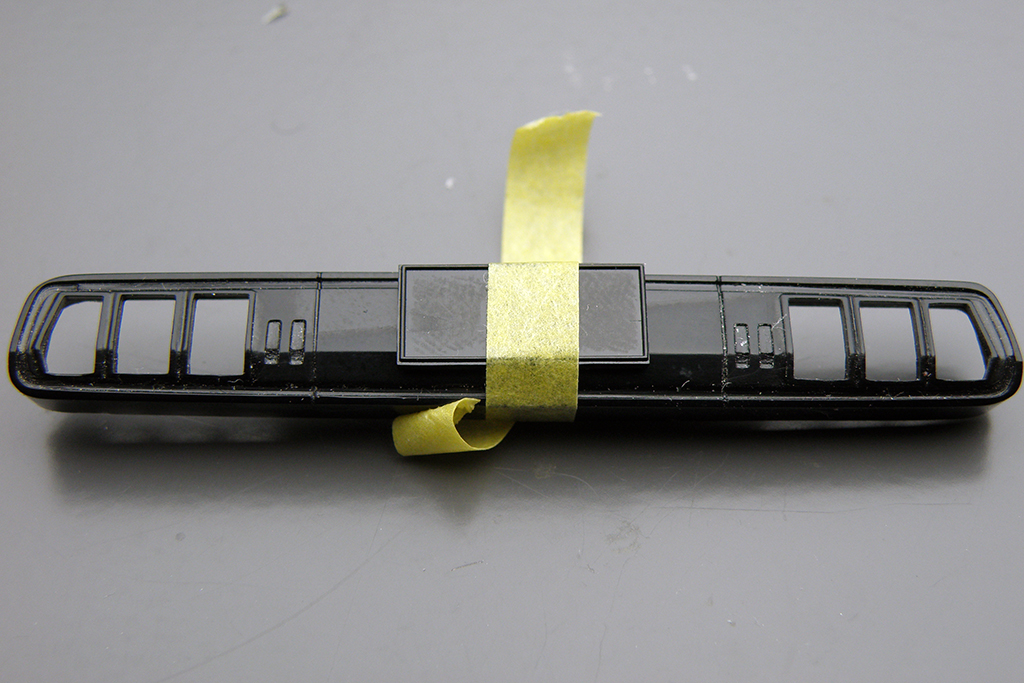

- 衝撃吸収バンパー仕様はナンバープレートがガーニッシュに付くので、そのポケット部分を再現する。

- キットのプレートのパーツを仮止めして位置を決め、

- 切り抜いてしまう。

- プレートの両脇部分にナンバー灯がつくので、適当なジャンクパーツから厚めのブロックを切り出して接着。

- 固着後パテ埋めしつつ成形した。

- ボディカラーの薄ベージュは写真のように調合。

- 塗ってみると黄色が強かったのでこれは中塗りとし、

- 白と茶色(数滴)を足してイメージに近づけた。