1979年〜1980年 ブックス・オブ・リザーブ

『デュークス・オブ・ハザード』(邦題は『爆発!デューク』)は1970年代終わりから1980年代にかけて放送されたテレビ番組のなかで、もっとも成功したもののひとつとなった。この頃、どこかのアメリカ人が「すまない、金曜の夜は用事があって」と誰かに言い訳をするとき、それは決まってまっすぐ帰宅してCBSにチャンネルを合わせ、『デュークス・オブ・ハザード』を観ることを意味した。

【画像76枚】イーヤッホーーーウ!とジャンプしながらキットあれこれの画像を見る

このドラマは1970年代後半のさまざまな文化的兆候を強い追い風としながら、アメリカ文化の総決算ともいえるわかりやすさをたっぷりとそなえていた。

「追い風」とは1970年代後半これまでになく高まっていたアメリカ南部文化への関心――南部・ジョージア州出身であるジミー・カーターの大統領就任と、南部出身者のステレオタイプをことあるごとに刷新するかのような彼のポジティブなイメージがその盛り上がりを作り出したことは理解に難くない――であり、「わかりやすさ」とはアメリカ的な冒険譚の強力な類型のひとつを占めるムーンシャイナーとブートレガー(密造酒製造業者とその運び屋)の物語だった。

密造酒づくりを生業とする若いふたりの従兄弟とその家族・友人が、悪徳政治家や堕落した保安官らを相手に毎回冒険とカーチェイスを繰り広げる。密造のかどで執行猶予中の主人公ふたりは銃を持つことができず、南部ののどかな風景と、敵役のどこか憎みきれないキャラクターも手伝って、ドラマは決して血なまぐさくなることなく、ひたすら主人公の駆る「ジェネラル・リー(リー将軍)」と名付けられた’69ダッジ・チャージャーの度肝を抜くスタント・アクションが印象に残る。

そんな番組が同時代のアメリカに与えたインパクトはすさまじく、毎月制作陣に届くファンレターは平均6万通をかぞえ、うち半数以上がジェネラル・リーに熱っぽく言及する手紙だったともいわれている。

ブラウン管のむこうで大破必至のスタントをこなすジェネラル・リーは、複数の説によれば250台から350台もの同型車によって演じられたとされ、それをまかなうためにワーナー・ブラザーズのチームはあらゆる公共の場で「あなたのチャージャーを売ってください」と書かれたチラシを「スター候補車」のフロントガラスにかたっぱしから貼りまくり、スカウトに応じたものは次々にファクトリーに送り込まれてスペシャル・オーダーのオレンジ色に塗られ、サイドに01のゼッケン、ルーフにサザンクロス(いわゆる南軍旗)を描き込まれてテレビに登場した。

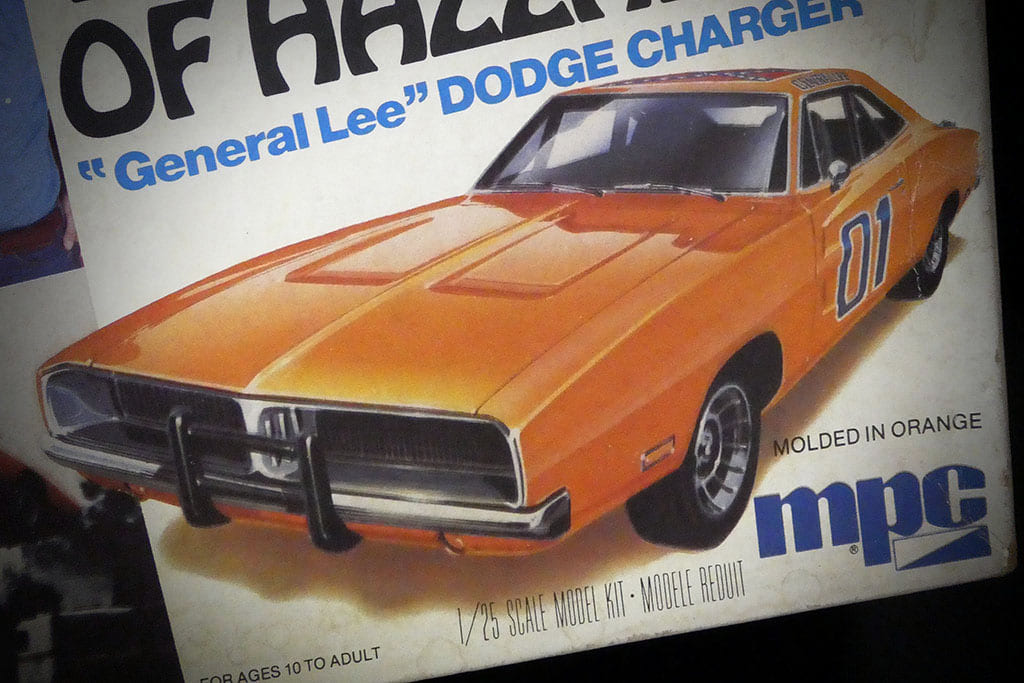

大ヒット商品となったmpc製ジェネラル・リー、その陰にはアレが…

’69チャージャーを買いあさっていたのはワーナー・ブラザーズだけではなかった。視聴者もまた身近なホビーショップやKマートで、mpcがキット化した1/25スケールのジェネラル・リーを買いまくった。カープラモ趣味がかなり低調な時代にもかかわらず、キットの売り上げは往時のモンキーモビルが打ち立てた700万個余りとされる数字にせまる勢いをみせた。mpcにとってジェネラル・リーは決して生産を止めることができないキットとなり、同社を長きにわたって潤わせた。

『デュークス・オブ・ハザード』がなにもないところに突如降って湧いたものではなく、プロットをほぼ同じくする1975年公開の目立たない映画『ムーンランナーズ』のテレビ版リブートであったように、mpcにとってもジェネラル・リーの大ヒットは決してまぐれ当たりの産物ではなかった。

mpcは1977年に公開された映画『スモーキー・アンド・ザ・バンディット』(邦題は『トランザム7000』)が同年の興行成績第4位を記録した際、同タイトルの主人公ともいえる黒い’77ポンティアック・トランザムを、長らく縁の深かったポンティアック・ディーラーに販路を絞ったプロモーショナルキットとして展開、結果的に客の関心をふたたびディーラー・ショールームに惹きつける手に出た。

奇策のようでありながらその実、デトロイトの模型メーカーが長らく続けてきたプロモーショナルモデルのアプローチをより洗練させて反復してみせたようなやり方だが、mpcはこのとき、『スモーキー・アンド・ザ・バンディット』の事前情報を充分につかんでいながら、キットを正規の関連商品とすることなくごく通常どおりのアニュアルキットとして流通させるにとどめ、ポンティアックのディーラー・プロモーションにのみちょっとだけ特別な「パッケージ」を用意した。

従来のディーラー・プロモーションとはかなり異質のボックスアートにmpcのロゴはどこにもなく、キットは箱絵の印象に反してホワイトで成型され、そのことを示す「カメオ・ホワイト」と書かれた小さなステッカーが箱の小口に貼られていた。一方、mpcロゴ入りで品番1-0777をつけた’77アニュアルキットはといえば、「イメージどおり」のブラック成型にゴールドのメッキツリーが封入されていた。

筆者が以前所有していたポンティアック・ディーラー向けプロモーショナルキットのボックスアートである。ご覧のとおりmpcのロゴはどこにもなく、また品番もない。あいにくスキャンし損ねたが、箱の小口には「CAMEO WHITE」の文字が印刷された極小のステッカーが貼られていた。映画『スモーキー・アンド・ザ・バンディット』を匂わせるようなイメージは微塵もなく、むしろ真逆の、当時のポンティアックが喜びそうなクールなイメージである。非常に珍しい立ち位置のキットだが、筆者が入手した20年ほど前の中古価格は50ドルほどであった。

『スモーキー・アンド・ザ・バンディット』は当初、予算100万ドル規模のB級娯楽映画として企画が立ち上がったタイトルだった。主人公に当時飛ぶ鳥を落とす人気のあった大スター、バート・レイノルズをキャスティングすることに成功したがため、同映画は俄然注目をあつめる存在となり、予算も最終的に430万ドルまで拡大されたものの、うち100万ドルをバート・レイノルズがギャラとしてかっさらってしまい、他のすべてを330万ドルでまかなうことになった映画だ。

派手さはないが保守的かつ堅実なつくりのコメディー・ロードムービーであり、公開前の期待値は、当時まだ実力未知数で海のものとも山のものとも知れなかったSF映画『スター・ウォーズ』と同レベルだった。ふたを開けてみれば、『スター・ウォーズ』と『スモーキー・アンド・ザ・バンディット』は1977年の興行成績の1位と4位をみごと獲得した。

映画ライセンスの力を最大限に活かす見事な采配

mpcは賢明にも、当たるかどうかわからない(が非常に興味深い)映画といきなり抜き差しならない関係を結んでしまうことを避け、映画に一切言及することなく、あまり売れ行きの伸びなくなっていたアニュアルキットの方を映画のイメージどおりのブラック/ゴールドとし、ポンティアック・ディーラー向けのプロモーションキットをほんのちょっぴり「特別」にすることで、最大限の販売効果を引き出した。

いってみれば前述の「カメオ・ホワイト」とは、貝殻細工のホワイトであるとともに「カメオ出演」のダブルミーニングでもあった。メディアで見た車に魅せられた人々は、その車が新型であれ古いモデルであれ、まずは同じブランドの中古車も扱う地元のディーラーを訪れることが多かった。もちろんお目当ての車の購入成約率が100パーセントであるわけもなく、そこに手ごろでおあつらえ向きの「お土産」があれば、ディーラーも冷やかし客も気分よく握手をして別れることができるだろう。

土産を家に持ち帰った者が箱を開け、カメオ・ホワイトのパーツにはじめは面喰らったとしても、ここしばらく疎遠だった模型店までブラックの缶スプレーを買いに行ってみようと思い直してくれればしめたものだ。そんな深慮遠謀がmpcにあったかはともかく、ポンティアック・ディーラーに置かれたキットはちょっと見逃すわけにいかない販売成績をあげた。

mpcはメディアが巻き起こす強力な渦に飲み込まれることなく、しっかりと受け止めて力強く拮抗できるだけの構えをいつもととのえていた。「準備はすべてできている」、マスメディアとつきあうとはそういうことだ。デュークスの人気爆発など、mpcがずっと期待し続けたシナリオが、ようやく現実のものとなったに過ぎなかった。

モンキーモビルの頃からマスメディアの爆発力をよく知るmpc/ジョージ・トテフの手腕は、ここへ来ていよいよ高度かつ老獪なレベルに達していた。『スモーキー・アンド・ザ・バンディット』には慎重に、一方『デュークス・オブ・ハザード』にはきわめて大胆に。映画の関連ライセンスよりテレビドラマの関連ライセンスの方が当時はるかに安上がりだったこともまた、彼の判断の背景を読み取るのに有用な知識だろう。

mpcは好調だった、そうひとこと書けば事足りるささいなことかもしれない。だが、こうしたささいなことこそが、mpcという模型メーカーの真摯な姿勢を雄弁に物語る。手を替え、品を替え、ときにその名を伏せて、カープラモ趣味の人気凋落と戦うmpcの姿は、エスケープでもなければサバイバルでもなく、レジリエンスでもなく、毅然としたレジスタンスそのものであった。

※mpc製『デュークス・オブ・ハザード』ダッジ・チャージャー、同ポリスカー(ダッジ・モナコ)、ナイト・ムーブス(シボレー・エルカミーノ)、クラス・アクション(シボレー・モンテカルロ)は、アメリカ車模型専門店FLEETWOOD(Tel.0774-32-1953)のご協力をいただき撮影しました。ありがとうございました。