12気筒とは、フラッグシップモデルの象徴であると同時にエンジニアにとっては夢。それぞれの時代に、各々の野望が見え隠れする12気筒の系譜を振り返ってみることで、真の価値を再認識したい。

滑らかなフィーリングを求めてV12は生まれた

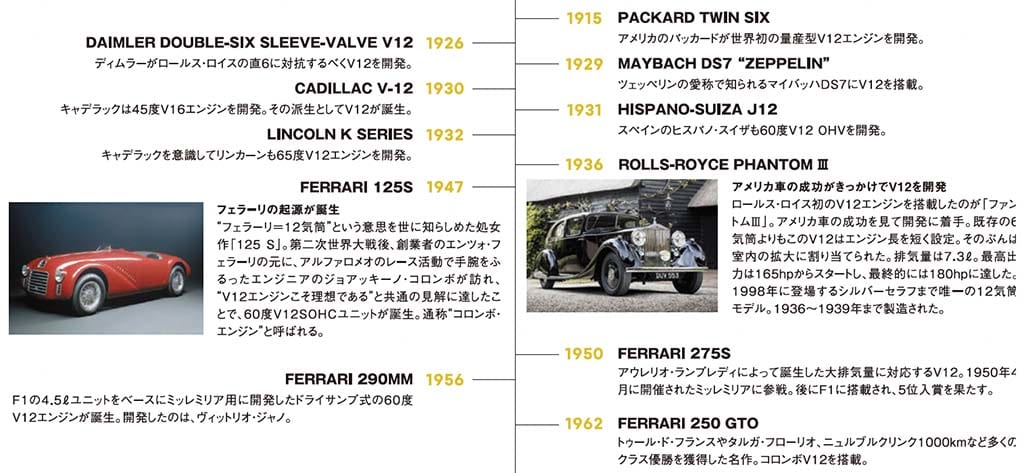

12気筒と言えばフラッグシップを象徴するパワーユニット。その歴史は古く、すでに100年を超えているが、その起源を辿ると1904年まで遡り、イギリスのパトニー・モーター・ワークスがレーシングボート用に製作したのが最初と言われている。その後、ルノーが航空機用を開発し、第一次世界大戦が勃発する頃には様々なメーカーが着手。第二次大戦時にはロールス・ロイスなどが戦闘機用を製造するなど、言わば国を守る最前線のために発展していった。こうして命がけの負けられない戦いに向けて生み出されたのだから、常に最善、常に最先端の技術を用いて開発されてきた。

それは自動車用になっても同様。レースでのエンジン開発も、ほぼ同じ目的と言っても過言ではないが、ロードカー用となるとやや話は違ってくる。はじめて乗用車用にV12エンジンを搭載したアメリカのパッカードが示すように、高級車路線をさらに進化させるためには、高い快適性が必須と考えたことから振動を抑えることが叶うV12エンジンの開発が決め手となった。これがきっかけで発展していくこととなる。

無論、12気筒エンジンが誕生する前と後では、自ずとパワー値に対する価値は変わっていくが、むしろこの時代は実用域でのトルクのほうが重要。当時の富裕層は、社交界などに出向く際は必ず自動車を使用したことから12気筒搭載車による優雅で快適な最新の走行性は“富の象徴”となって認識されていった。その開発が活発になるのは1930年を前後にした約10年間。ここが第一次12気筒開発競争とも言える時代で、アメリカ車及び北米市場においてV12搭載車が成功を収めたことから欧州勢も続けと開発に着手、イギリスはディムラー、ドイツはマイバッハ、スペインのヒスパノ・スイザと拍車が掛かっていく。この時代、特に印象的なのはキャデラック。このマルチシリンダーブームを逃したくないことからか、驚くことにV型16気筒を開発、その派生としてV12が誕生するなど、ラグジュアリーシーンの進展が著しかったことを象徴している。

スポーツカーの開発に欠かせない12気筒の進化

そして第二次ブームが到来。そのきっかけこそ、フェラーリである。創始者のエンツォ・フェラーリがアルファ・ロメオのレーシングドライバーを努めていた時代から付き合いがあったエンジニアのジョアッキーノ・コロンボが訪れた際、12気筒エンジンの優位性に関して意見が合致したことからファーストモデルの125Sが誕生。その後も、アウレリオ・ランプレディやヴィットリオ・ジャノともV12エンジンの開発を進めた結果、この当時のレーシングスポーツカーがレースに参戦し表彰台に上る度にフェラーリの知名度は揺るがない地位を確立していった。

その一方で、1964年にランボルギーニが産声をあげる。そのきっかけもフェラーリ。創始者のフェルッチオ・ランボルギーニは根っからエンスージアストだったことから、事業で成功したことでフェラーリを手に入れたものの、その完成度と信頼性に不満だったことから自ら修理を繰り返したうえ、チューニングまで実施。この頃、高級車市場は活性化の兆しがあったことから、フェラーリにも負けない自社製のスポーツカーを造ると決断するに至る。

だが、第一作目となる350GTは意外にもグランツーリスモであった。フェラーリを相手にするならスポーツカーで勝負に出そうなものだが、フェルッチオは当時、フェラーリに欠けていた“快適なGT”を目指すことに決める。しかし、V12エンジンの開発を委ねたビッザリーニは、レースでも使用できる1万rpm以上も回るエンジンを製作するが、フェルッチオはこれを元に、快適かつ滑らか、しかもサービスインターバルが長いエンジンに仕立て直させた。あまり語られていないが、これが功を奏したのは明白。結果このV12は数々の改良を繰り返したとはいえ、ミウラやカウンタックなどを経てムルシエラゴまで使われたのだから如何に基本設計から高い完成度を誇っていたのかが伺える。

この第二次ブームも後半の頃になると欧州のスポーツカーがアメリカでも注目されるようになり、輸出が進む中で、自動車の安全基準や環境対策などの見直しが入る。この時、もっとも象徴するのがジャガーEタイプの12気筒化だ。流麗で個性的なエクステリアはアメリカで人気を博すものの、既存の6気筒では対策に追われる度に性能の低下が著しく、それに対応するために開発されたのが12気筒エンジンだったというから昨今のハイブリッド化やBEVに近い事情を感じてならない。

V12によって確定したハイグレードの条件

第二次が“スポーツ&GT”の時代だったのに対し、第三次はそれらに“ラグジュアリー”が加わると言っていいだろう。火付け役はBMW。E32型750iLに搭載されたM70ユニットが先陣を切って登場した。その背景はもちろん、ハイグレード市場への対応で、既存のV8でも十分に成功を収めていたとはいえ、さらに先を考えた場合、高級車市場の活性化は明確だったことから早々にV12で仕掛けた。その3年後にはメルセデス・ベンツのW140型Sクラスが登場することで“トップグレード=12気筒”が確定。ドイツ車勢の象徴ともなった。しかもメルセデスはAMGにも使用。究極のパフォーマンスをもった超弩級のサルーンやクーペなどを製作し、市場をさらに賑わせた。

その一方でスポーツカー市場では究極のロードカーとして名を馳せたマクラーレンF1がBMW製のV12を搭載するなど衝撃を与えたが、フェラーリF50も特筆すべき1台。実はこのF50のV12は一部から極めて高く評価され、あまりにもフラットトルクすぎることからメーターパネル内にシフトポジションを表記させたほど。エンジン自体の振動は極めて少なく、このF50以前と以降ではV12の完成度は桁違い。精度の高さが劇的に変わったのはフェラーリに大きな信頼性をもたらした。

それから2年、今度はVWが12気筒を発表。W型12気筒エンジンを搭載したコンセプトカーが披露され、後に自社のフェートンやアウディ、ベントレーにまで使用される。ユニークなのは、そのコンセプトだろう。モジュール化したことで6気筒もできれば、18気筒に発展できるなど、かつてのキャデラックの16気筒にも近いが、それよりも多種多様に使える発想がこの時代らしいし、ピエヒならではのアイデアと言える。

ちなみにこの時代、筆者がもっとも脅威を覚えたのがAMGのG65だった。本来エンジンベイはV8で目一杯のところにV12を押し込み、そのままでは載らないことから斜めにして搭載。さらに驚いたのがV12に対応したシャシー制御。見事なまでの仕上がりに度肝を抜かれた。それ以降のGクラスの快適性が高くなったのは、これがきっかけだったと睨んでいる。その他、ディムラー・ダブルシックス(X40系)の静粛性と振動の少なさも感動的。まさにV12の見本と言える完成度であった。

今後希少になるのは確実。12気筒の行く末とは……

その後は今に続くと言いたいところだが、もはや時代は脱炭素と効率化がテーマ。V12エンジンは徐々に姿を消し、今やダウンサイジング&ターボエンジンが定番化したほか、ハイブリッドもしくはBEVの方向へと舵をきった。それゆえにV12搭載車は、原点に立ち返ったかのように希少な存在になっていくのは確実だろう。絶滅危惧種とまではいかないまでも、’90年代以降のようなトップグレード=12気筒ではなく、本当の意味でスペシャルなモデルにしか搭載されないという、V12自体の価値観に変化が見られるようになるはずだ。すでにランボルギーニはレヴエルトでV12のハイブリッド化に成功しているし、フェラーリも次期スペチアーレはV12をハイブリッド化させ、後に定番化しようと目論んでいるだろうから、どちらかといえばスーパースポーツカーの象徴として生きながらえる可能性が高い。そう思うと、今まで12気筒搭載車が多すぎたのかもしれない。少数になるからこそ未来の12気筒に期待したい。

絶滅危惧種とは言わせない。現在入手可能な12気筒を紹介

脱炭素化を目指す一方で、最後の最後まで頑なに12気筒エンジンを継続させようと試みるブランドが実在する。その希少性を今こそ、あらためて気づいてほしい。

MERCEDES-MAYBACH S 680

MERCEDES-MAYBACH S 680/現状、メルセデスの名を関するモデルとして唯一、そして最後と言われる12気筒エンジンを搭載しているのが、メルセデス-マイバッハS680 4マチック。搭載されるのは、M279M型の6LV12SOHC36バルブ・ツインターボ。最高出力&最大トルクは、612ps&900Nm。3395mmという超ロングホイールベースに後輪操舵システムが組み合わされる。

BENTLEY FLYING SPUR MULLINER & BATUR CONVERTIBLE

BENTLEY FLYING SPUR MULLINER & BATUR CONVERTIBLE/ベントレーの中で最後の6LW12エンジン搭載車となるのが、フライングスパー マリナーと16台限定のバトゥール コンバーチブル(完売)。前車の最高出力&最大トルクは635ps&900Nm、最高速度は333km/hにも及び、マリナーの名の通り、室内は贅沢な空間に仕上げられる。後車はフィナーレモデルに相応しく、750psを発揮する。

ROLLS-ROYCE

ロールス・ロイスは現在、ファントム、カリナン、そして先ごろ本国で発表されたばかりのゴースト・シリーズIIの3車種とその派生モデル(エクステンディッドやブラックバッジ)にBMW製N74B68型ユニットの6.75L・V12DOHCツインターボを搭載。出力値はモデルによって異なるものの、ファントムでは571ps&900Nmを発揮する。

LAMBORGHINI REVUELTO

LAMBORGHINI REVUELTO/6.5L・V12自然吸気エンジンに3モーター(フロント2基、リア1基)を組み合わせた新開発のパワートレインを搭載するランボルギーニ・レヴエルト。そのパフォーマンスは凄まじく、システム最高出力は1015ps、最大トルクは725Nmを発揮する。最高速度は350km/h、0→100km/h加速は電気モーターの利点を活かして2.5秒を誇る。

FERRARI 12CILINDRI

FERRARI 12CILINDRI/フェラーリのフラッグシップとしてラインナップされる、12チリンドリ。搭載されるのは、自然吸気式の6.5LV12DOHCのF140HDユニット。8速DCTが組み合わされ、最高出力は830ps、最大トルクは678Nmを出力。最高速度は340km/h以上、0→100km/h加速2.9秒を実現する。ATSと呼ばれるトルク制御システムが新たに搭載されたことも話題。

FERRARI PUROSANGUE

FERRARI PUROSANGUE/フェラーリとしては初の4ドアモデルとなるプロサングエも自然吸気式の6.5LV12 DOHCユニットを搭載する。F140IAと呼ばれるこのV12エンジンから725ps&716Nmを発揮。4WDと後輪操舵システムを搭載するのも特徴。インテリアは実質的な前作のGTC4ルッソよりも広く、観音開きのドアを採用するなど乗降性や実用性も優れている。

ASTON MARTIN VANQUISH

ASTON MARTIN VANQUISH/アストン・マーティンもレギュラーラインナップの中でV12エンジンを搭載するのは唯一、ヴァンキッシュのみ。そのために新開発された5.2LV12ツインターボは、835ps&1000Nmを発揮。リッターあたり160psを誇り、0→100km/h加速は3.3秒、最高速度は345km/hをマークする。V12搭載車としては初めて電子制御LSDのEデフを採用している。

ASTON MARTIN VALKYRIE

ASTON MARTIN VALKYRIE/アストン・マーティンとF1のレッドブルが共同開発した“ 公道を走るF1 ”ヴァルキリーに搭載されているのは、コスワース製の自然吸気式6.5LV12エンジン。回生システムのKERSを組み合わせたこのハイブリッドV12のシステム最高出力は実に1155ps。空力の天才と言われる、エイドリアン・ニューウェイもデザインに携わる。