〜1982年 エコーズ・オブ・ヤンキー・チャレンジ

1982年6月11日、映画『E.T.』の全米公開日という華々しさの陰で、レズニー・プロダクツは破産の宣告を受けた。送り込まれた管財人はただちに同社をマッチボックス・トイズへと改組、同年9月にはユニバーサル・トイズがマッチボックス・トイズの新しいオーナーとなった。

新生マッチボックスの枠組から外されたamtはふたたび状況一転、新たなオーナーを探すこととなってしまった。

【画像82枚】こんなプラモにまじになっちゃってどうするの、な画像を見る!

レズニー傘下のamtについてはあまり好意的に語られないことが多い。

しかしながら、外国車のキット化などの試行錯誤を経たのち、薄氷のアメリカ市場への慎重さから比較的早いうちに製品展開の見直しを図り、過去の膨大なアメリカ車ラインナップのなかで手つかずだった「穴」に注目し、わずかながらその補完を試みたことについては特筆に値する。

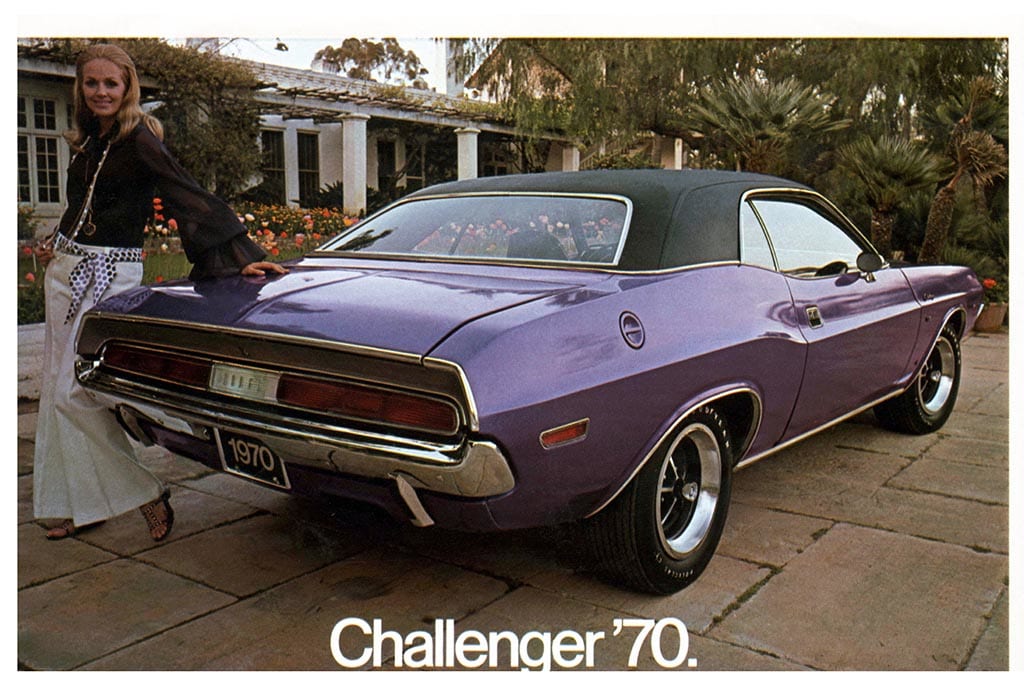

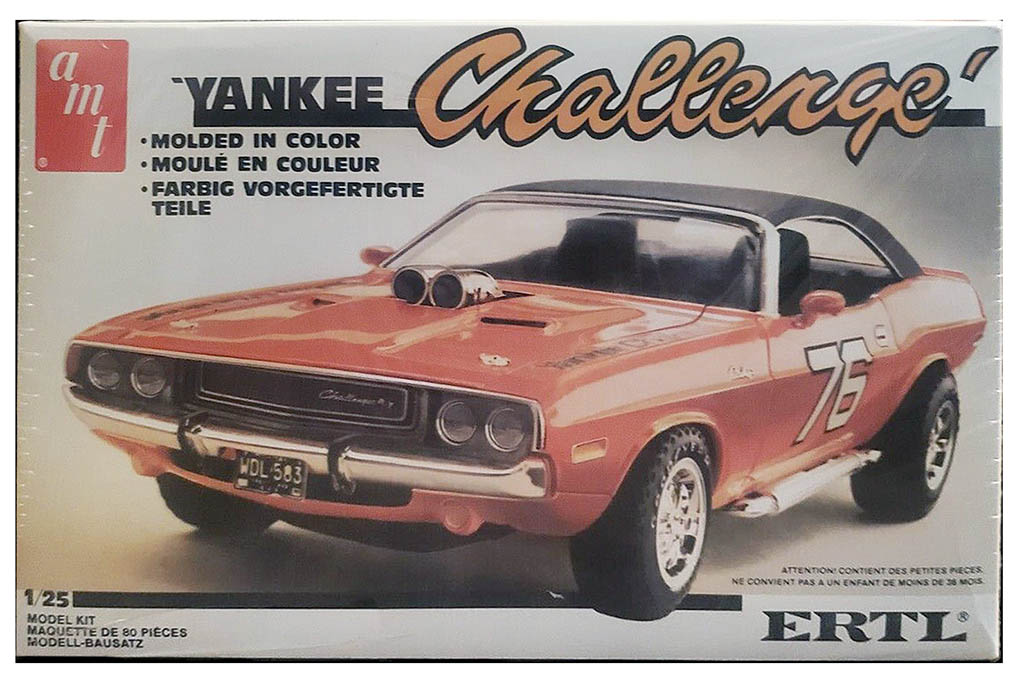

1981年遅くになってamtとしては初めてキット化することになった’70ダッジ・チャレンジャー——商品名はヤンキー・チャレンジ、品番PK4175——はそうしたキットのひとつである。

’70ダッジ・チャレンジャーは発表当時、MPCが排他的なキット化権を有していた。本連載で何度も説明してきたとおり、アニュアルキット・ライセンスというものは、デトロイトの新作を即時キット化する「優先権」とも言い換えられるもので、日本のロボットアニメーションのプラモデルに話を置き換えるとわかりやすいが、たとえば『太陽の牙ダグラム』のテレビ放送当時はタカラ以外にキットを出せるメーカーは存在しないものの、時が経てばMAXファクトリーが新規キットを開発できる、といったようなことだ。

キット化の優先権が失効するまでの期間はさまざまだが、デトロイト・アニュアルキットのそれが日本のロボットアニメのようなIP(インテレクチュアル・プロパティー、創作などの知的成果物)のそれよりぐっと短いものであることは読者もお察しだろう。

ヤンキー・チャレンジのオリジナル箱天面。評価は決して高いとは言えないキットでありながら、レズニー傘下のamtでなければなし得なかったチャレンジそのものといえる内容であり、ぜひ再評価を促したいところ。MPCのアニュアルキット金型は失われて久しく、AMTアーテルやラウンド2からテーマを変えては出る’70ダッジ・チャレンジャーといえばこれ、という重要な存在である。

しかし、アニュアルキットの権利は長らく「新鮮だからこそ魅力があるもの」だった。ニューモデル発表の翌年にはもう「時代遅れ」、そう呼ばれることをデトロイト自身も望んでいた。

どこよりも優先的にデトロイトの新作を手がけることで確固たる地位を築いたamtが、MPCにライセンスを奪われて生じた欠けを繕う……往時のamtの覇者ぶりを知る者にとって一抹の寂寞を感じさせるしぐさにみえても、これは後年まるで予言であったかのようなはたらきをみせる。

いま現在のアメリカンカープラモは、積極的かつ情熱的に、1960年代から1970年代にかけてのアメリカ車を取り上げ続けている。レトロな姿勢であることになんら恥じ入るふうでもなく、むしろ「これがみんなの長らく待ち望んでいたものだ!」と言い切ってさえいる。現在のわれわれにつながるこうした姿勢の原点を、筆者はこのヤンキー・チャレンジと、本連載第36回に詳しく取り上げたamtカウントダウン・シリーズの’66フォード・マスタングに見出している。

キットを批評すると同時に、キット自体が批評となる

ヤンキー・チャレンジは気難しいキットだ。’70ダッジ・チャレンジャーとして素直に組もうとすると、あらかじめ改造車(ストリートマシーン)であることを前提とした仕様と、ハードトップとコンバーチブルとを選べるようにした接着式ルーフの嵌合が、多少の苦労をどうしてもユーザーに強いるところがある。

これはもちろん、かつてMPCの手がけたアニュアルキットとの差別化がアピールの面からもライセンスの面からも必要だったからに他ならない。加えて、MPCのアニュアルキットが特権的に享受したデトロイトの一次資料へのアクセスもレズニーamtには許されず、キットは手弁当での取材と独自の解釈によってデザインされるより他なかった。

「キットに不満がないといったら嘘になる」——ヤンキー・チャレンジを手にした多くのファンはそう証言する。しかし同時に「僕はこのキットがとても好きだけどね」と、やはり多くのファンが但しをつけることもまた事実だ。

手弁当での取材と独自の解釈によるデザインは、全体のプロポーションやディテールの微妙な再現性において、デトロイトの一次資料にもとづくMPC製品とは異なる個性を生んだが、それは同時に「MPCのアニュアルキットってちょっとスリークすぎたんじゃないか」といった振り返りを生むことにもつながった。

同じテーマを持つ同スケールの後発キットが登場することによって、はじめてプラモデルというものに「批評」が生まれ、「キットの個性」という概念もまた同時に生じることになったわけである。

一部のファンはこれを「それぞれの味わい」と受け止め、正確性を追求するまた別の層には「不満」と受け止められて、ヤンキー・チャレンジはアメリカンカープラモが以降の多様性を獲得する端緒となった。

アニュアルキット制度が存在するゆえに、1960年代には(フォード・マスタングを除いて)まったく存在しなかった「別の可能性」を、amtはレズニーとの決して幸福とはいえなかった結ぼれの終わりに到って示した。

別の可能性=第2の波

1983年、amtは後発の競合であるアーテルに買収されることになるが、ヤンキー・チャレンジが示した『別の可能性』は、amtを迎え入れたアーテルや、まったく時を同じくして重要な転換を遂げようとしていたモノグラムの動きにも、深い影響を与えることになる。(こちらについては次回詳述する)

アメリカンカープラモへの視線がかつてないほど冷ややかだった時代、子供たちがみな「プラモデル?もう卒業したよ」「そんなことよりゲームやろうよ」と駆け去る時代。そんな時代にあっても、アメリカンカープラモの開発はずっと続いていた。

黄金時代のそれとはあまりに違うわびしさのなかで、ある程度の成功を手にしていたmpc以外のメーカーは、このホビーの魅力をセンセーショナルに外部へと喧伝するのではなく、その魅力を知る者たちが末永く愉しみ続けることができるものにすべく考えをあらため、さまざまな制約のなかで目の前の仕事に取り組むようになっていった。

アメリカンカープラモの変遷に詳しいあるヒストリアンは、この時代の新規開発キットを「ウェーブ2」と呼び、「実車が発表されてから5年、長いものでは20年経過してから開発されたキット」「黄金期の3イン1キットと異なり、選択肢はひとつ、ないし2つ程度にとどまるキット」「諸事情からその構成の多くは簡略化され、一次資料へのアクセス困難と取材アプローチの都合からファクトリーストック状態にそのまま仕上げることが難しく、改造車(ストリートマシーン)がどうしても中心とならざるを得なかったキット」の一群であると定義づけた。

同ヒストリアンはこうしたキットのピリオドを1977年から1986年とやや長めに見積もっているが、本稿に述べたとおり、より優れた成果物を生み出そうとする模型メーカーの胎動は、具体的には1981年にこのようにはっきりと一度脈打ち、翌1982年にもう一度、今度はテーマとメーカーを変えて力強く脈打ったと筆者は考える。

その胎動をいまに伝えるamtのヤンキー・チャレンジは、いま現在も’70ダッジ・チャレンジャーの名のもと、ラウンド2の手によって再販が続けられている。再販キットは洗練されたできのよい新しいタイヤパーツやより多彩なホイールと組み合わされ、ときには映画『バニシング・ポイント』の関連商品となったり、美しく豪華な缶入りパッケージの装いとなって、日本の模型店においても堂々の現役を張っている。

悪い時代、悪い状況にあっても、輝きを失わない良いキットを生み出そうとあがいた者たちの意志は、名を変えてもなおチャレンジングなまま、いまも誰もが味わえるかたちで息づいている。

※AMT製『バニシング・ポイント』ダッジ・チャレンジャー(2015年版)、同USPSスタンプ版ダッジ・チャレンジャー(2023年版)の画像は、有限会社プラッツよりご提供いただきました。

※レベル製コンバーチブル・マスタング、モノグラム製『ハイ・ローラー』ダッジ・ラムチャージャー、mpc製『ドラゴン・ベット』シボレー・コルベットは、アメリカ車模型専門店FLEETWOOD(Tel.0774-32-1953)のご協力をいただき撮影しました。

※また今回、amt製『ヤンキー・チャレンジ』(1981年版)の画像を、読者の方(匿名希望)からご提供いただきました。

ありがとうございました。