評価ドライバーが行うのと同じ内容のテストを体験

栃木県那須塩原市にあるブリヂストン プルービンググラウンドで、大変興味深い試乗会が開催された。それはいつものような新製品の試乗ではなく、「タイヤ実車評価技術 体感試乗会」というタイトルだった。タイヤ実車評価技術とは文字通り、タイヤを実車に装着して行う性能評価だ。ブリヂストンはタイヤの開発過程において、独自のDX技術でその構造やゴム分子の設計、ゴム配合の最適化など、様々な行程をシミュレーションしながらタイヤを製造しているが、一方で、こうしてできあがったタイヤを実際に走らせて評価し、デジタルとリアルを融合させることが重要だと考えている。

【画像11枚】ブリヂストンのテストドライバーがどのようにタイヤを評価しているのかを体験!

ドライのハンドリング路とウェット旋回路を走る

そこでブリヂストンは今回、実際に社内の評価ドライバーが行う内容と同じ評価テストが体験できる試乗会を開催した。ちなみにこうした実走実験評価の体験試乗会は、実に10年ぶりなのだという。用意されたメニューは二つとシンプルだ。一つはドライのハンドリング路において、「ECOPIA NH200」と「REGNO GR-X III」の比較試乗を行う。もう一つはウェット旋回路でのタイム計測である。

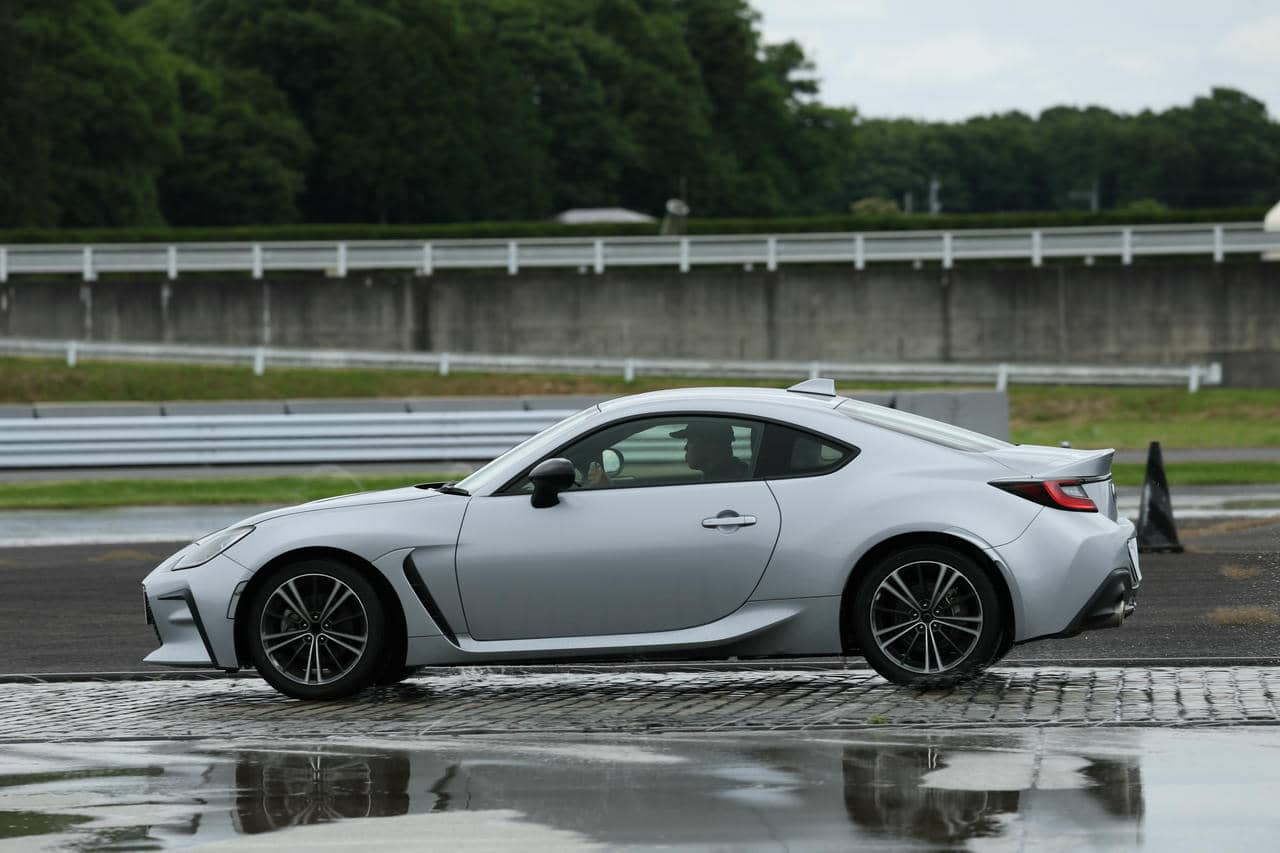

グループ分けの順番から、筆者はウェット旋回路からの体験となった。ブリヂストンの定常円旋回路は路面μ(ミュー)が段階的に分けられているが、今回はわかりやすさを重視して一番グリップが低い石畳路が採用され、試乗車にはスタッドレスタイヤ(ブリザック VRX II)が装着された。

この「定常円旋回試験」は、ブリヂストンが定める4つの運転資格でいうと2種(2ステップ目以上)資格を持つドライバーが評価可能な試験項目だという。その評価方法はスキッドパッドを連続10周して、ベストラップと最も遅いラップの差が1秒以内、左周り/右回りの差も同じく1秒以内で走ること。評価ドライバー試験でも、同じ内容が試される。ベストラップを狙う必要は、全くない。それより大切なのは、各ラップのバラツキを抑えることだと事前に聞いた。とはいえどの程度のスピードで走ればよいのか基準も欲しかったので尋ねると「おおよそ24~25km/hくらい」とのことだったので、スピードメーターはなるべくそこに合わせるように注意してみた。ちなみに当日は時間の関係だろう、5周の計測となった。

果たしてその結果はというと、平均タイムが19秒954で、Max-Min値は0.62秒と1秒以内に入ることができた。ちなみに評価ドライバーの平均タイムは17.7秒でMax-Min値は0.32秒。基準タイムとの差は103.4%だった。終わってみれば評価ドライバーとのタイムを比較していたので、正直“置きに行って”しまったことは悔やまれるが、初トライだったからお許しを。とはいえ速さを狙っていたら、もっと平均タイムがバラついただろう。さすが、評価ドライバーの走りは安定していた。

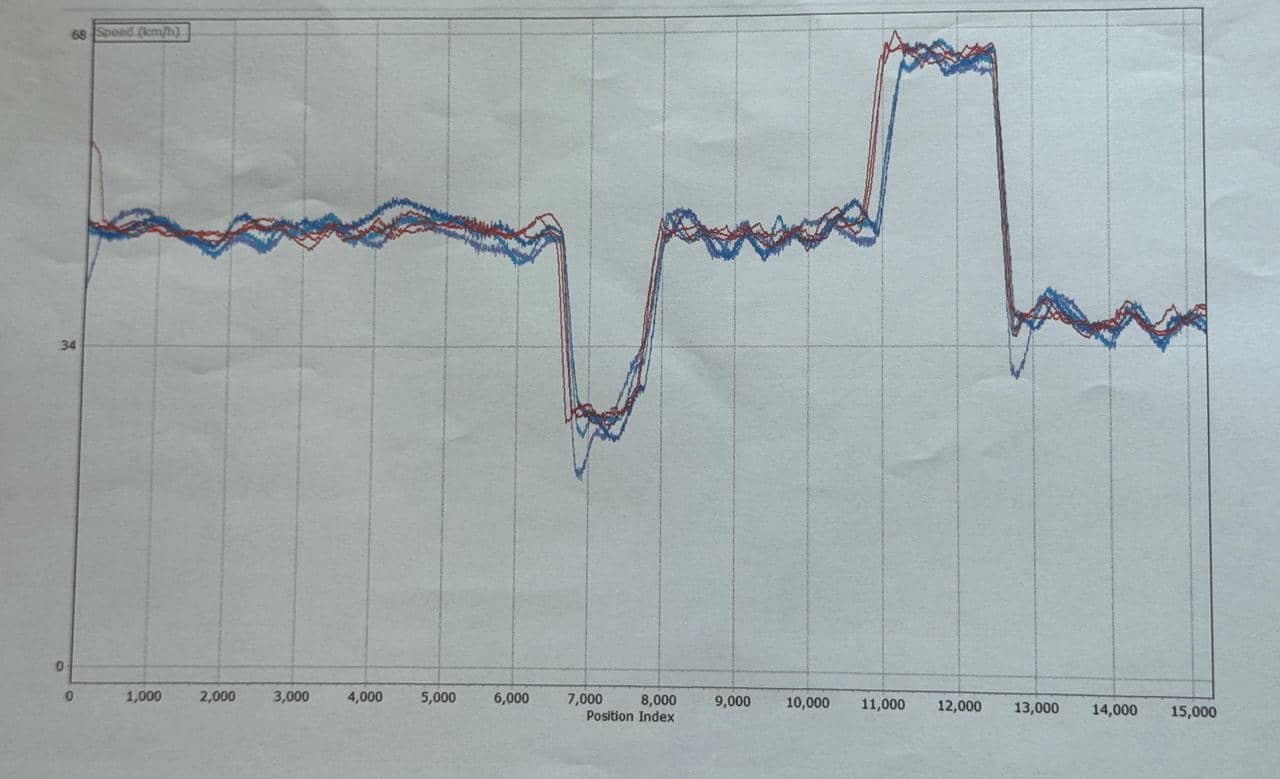

なんとなく勘所がわかったところでトライしたハンドリング路は、これもまた非常に面白い体験となった。ちなみにこの評価項目は運転資格で言うと、3種となる。具体的にはセクションごとに50km/h、30km/h、50km/h、70km/h、40km/hと細かく指定された速度で走る。コースにはカーブはもちろん、アップダウンもある。そして試乗車(カローラツーリング)はAT車だったため、登り坂でのリカバリーと下り坂での速度維持が難しかった。慣れればまた違った見方になるのかもしれないが、氷上を一定速で走るかのような繊細さが必要だった。

こちらのグラフは、もちろん初めてというハンディを考えてくれてのことだと思うが、3本走ったグラフもバラツキが少なく、速度が安定していると褒めて頂けた。とはいえ評価ドライバーのグラフは筆者のばらつくグラフの中央を抜くように3本の線が重なって、美しい軌跡を描いていた。

筆者流で二つのテストを分析

しかし大切なのは、実はここからだ。彼らはこうして走行状態を一定にした上で、タイヤについて与えられた項目を評価するのである。ということで評価項目は今回与えられなかったが、自分なりに二つのテストを分析してみよう。

まずスキッドパッドは「評価方法の体験」が狙いであり、比較タイヤもなかったので性能評価はなし。ちなみにスタッドレスタイヤでも、こうしたスキッド円旋回テストは、ほぼ行わないとのことだった。その上で言うと今回の筆者の走り方では、タイヤの評価はできないと感じた。なぜなら評価項目には、アンダーステアやオーバーステアといった挙動の変化が生じた際の定量化(その状況を数値で段階化する)と、それでは足りない場合の感応評価(数値を補うコメント)が必要になるはずだからだ。しかしすっかり速度の安定に目を奪われていた筆者は、なるべくこうした挙動が出ないように走った。そして仮に評価項目が与えられていたら、そのドライビングは大いに“とっちらかって”しまったことだろう。つまりそれだけ繊細なドライビングをした上で、タイヤの特性を評価しなくてはいけないのだということがわかった。

ドライ ハンドリング路では、エコピアよりもレグノの方がロードノイズは静かであり、速度維持もしやすかった。全体的にコンフォートかつグリップ力が高いイメージだ。むしろ下り坂でエコピアの速度維持が難しかったのは、転がり抵抗の少なさからだったのかもしれない。順番的にはエコピアから始めレグノで終えたから、2回目のレグノが運転しやすく感じたということもあるだろう。評価テストの場合はそこからさらにもう一度、基準タイヤ(この場合はエコピア)で走って評価軸を固める作業もするという。もちろんこれが本当の評価ドライバー用テストであれば、もっともっと細かい評価項目が与えられるはずだ。

しかし今回評価項目を与えると、スキッドパッド同様参加者たちが運転に集中できなくなってしまうと、ブリヂストン側が配慮してくれていたのだと思う。そのほかにもレグノ GR-X IIIを装着したBMMW i4の助手席に乗って、テストコースを周回することもできた。コースでは官能評価だけでなく、計測テストも頻繁に行われているという。大変だと思ったのはロード/パターンノイズの計測や評価時は、真夏でもエアコンが使えないということ。また真っ直ぐを走らせるだけでなく転舵時のノイズまでチェックしていたのにも驚かされた。

2年ほど前に改修されたというウェットハンドリング路では、純粋なグリップに加え、グリップの回復の早さ、挙動の安定性、80km/hからのウェットブレーキングなどを総合的に体験。コースの内側に玉砂利を使うような路面も用意されていた。

感心したのは熟練した評価ドライバーの走りで、コースの路面μを完全に読み切っているのは当然ながら、全ての操作がゆっくりと一定だった。また車両の挙動をチェックする際も、滑らせる量や速さに再現性があった。ドライ路面では常用域の直進性や応答性、手応えなどを確認。テストというと派手なレーンチェンジというイメージがあるかもしれないが、注視するのは一般的な速度での微妙な入力に対する、手応えと応答性のバランスだったりするという。クルマの性格を考慮しながら、リニアなハンドリング特性が与えられるようにチューニングを施すという。それでもドライバーのセンスは、若干タイヤに表れるという(笑)。

38度のバンクでは130km/hをマークしたが、バンクの主なメリットはタイヤに過大なGを掛けずに(つまり傷めずに)に、速度を保ちながら折り返せること。つまり広大な敷地面積を割かずに、繰り返し高速テストが行えることだという。つまり一般的な荷重領域ではないため、ハンドリングやノイズの評価は行わない。高速周回路ではレーンチェンジでの走安性、危険回避から限界まで、カテゴリー問わず全てのタイヤをチェックするという。

また、開設当初から未だに現役で使われる特殊路も走った。前後左右のうねりがある路面では車体のバネ上の動きや、ときとしては走安性もチェックする。乗り心地評価路ではマンホールの上を走ったり、連続する悪路を走行した。また車体側の問題のようにも思えるバネ上の動きまでブリヂストンは評価をしていた。タイヤは、サスペンションの一部だという考え方だ。

最後は半径100Rのプールで、コーナリング・ハイドロプレーニングをテスト。今回はかなり深めな10mmの水深を時速70km/hで通過してハイドロプレーニングを経験したが、実際には5km/h刻みで横加速度を計測して、目標性能を確認して行くという。

このように緻密な定量テストを何度も重ね、必要があれば開発エンジニアに目標値やフィーリングのずれをフィードバックして、それが反映されて初めてタイヤは製品化される。

今回その一部ではあったけれど、実際に行われているテストを体験できたのは、とてもいい経験となった。なるほどブリヂストンのタイヤに共通するテイストが、こうした細かい精査によって生み出されているのも理解できたし、この先何かが変わったときも、エンジニアとのキャリブレーションがしやすくなると感じた。

世界一のタイヤメーカーということも当然あるけれど、ブリヂストンは恐ろしくまじめなメーカーだ。そしてこれからのタイヤ・インプレッションに際しては、さらに一定した走りを加えて、評価の精度を高めて行こうと気を引き締めた。

【画像11枚】ブリヂストンのテストドライバーがどのようにタイヤを評価しているのかを体験!