誰もが知る有名なメーカーが出していたのに、「あまり知られていないクルマ」をご紹介する連載、その名も【知られざるクルマ】。第10回では、イタリア製小型大衆車の傑作「フィアット・ヌォーヴァ500」のドイツ&オーストリア製モデルを取り上げる。

イタリア生まれじゃないフィアット・ヌォーヴァ500があった

2007年の発売開始後、現在でも高い人気を維持する「フィアット500」。その愛らしいデザインが、1957年登場の「500」をモチーフにしていることは言うまでもない。この500、厳密には戦前に出現した500(愛称は「トポリーノ」)に継ぐ2代目にあたるため、イタリア語で「新しい」という意味を冠して「ヌォーヴァ500」と呼ばれることが多い。戦前の500が2人乗り・後輪駆動・水冷直4エンジンだったのに対し、ヌォーヴァ500は4人乗り・リアエンジン・空冷直2エンジンを採用しており、マイナーチェンジを繰り返しながら、1970年代まで販売を続けていた。

ヌォーヴァ500には、倒産の危機を救済したことが縁でフィアット傘下に入ったアウトビアンキが生産した「ビアンキーナ」など、「違うブランド(メーカー)」で生産されたモデルもあるが、フランスの「シムカ」やポーランドの「ポルスキ」など、イタリア製じゃないものもあった。今回は、その中からドイツの「ネッカー・ヴァインスベルク」、オーストリアの「シュタイア・ダイムラー・プフ500/650T」をご紹介したい。

NSUとフィアット、そして「ネッカー」の関係

まずは「ネッカー・ヴァインスベルク」から見ていくが、クルマ自体のことを書く前に、「ネッカー」というメーカーに触れなければならない。そしてこの話には、NSUが絡んでくる。NSUといえば、アウディの前身で、「Ro80」というロータリーエンジン搭載のセダンを出したことでも知られる。このコーナーの第3回でも、NSU出自のVW、「K70」を取り上げているので、ぜひ改めてご覧になって頂きたい。

1873年創立のNSU(エヌエスウー:Neckarsulmer Strickmaschinenfabrik、ネッカーズルム編機工場)は、社名が示す通り当初は編み機のメーカーとして発足するも、すぐにバイクメーカーに転じ、さらに1905年からはクルマの製造もスタートした。しかし、1929年の世界恐慌を受けたNSUは、同社ハイルブロン工場をフィアットに売却。NSUは4輪車部門を廃止し、バイクメーカーとしての道を選んだ。

ハイルブロン工場を買い取ったフィアットは、ドイツの子会社として「NSUフィアット」ブランドを起こし、フィアット500(トポリーノ)などのライセンス生産を行ったが、1957年にNSUが4輪車市場に復帰する際、市場に「NSUが2つある」ことからすでに混乱が起きていた。そこで、「本家NSU」としてはNSUフィアットからNSUの冠を外して欲しい、とフィアットにかけあった。その結果NSUフィアットは社名を「ネッカー」に改名、引き続きフィアットをベースとしたクルマの生産を継続した。

フィアット600は、NSUフィアットでは「ヤークスト」として販売。当初はヤークスト600だったが、1960年、本国のフィアット600が排気量を767ccに拡大して「600D」に進化したことを受け、ヤークストも「770」となった。NSUからの改名依頼を受け、1957年にNSUフィアットは「ネッカー」となったが、実際にはその後しばらくは、NSUフィアットの名を残していたようだ。

こちらは、「ネッカー・オイローパ」。フィアット1100のネッカー版である。ややこしいことに、1955年の発売当初当初は「NSUフィアット・ネッカー」として発売されており、「車名」を「新社名」へ移したことになる。

オリジナルボディを持っていた「ネッカー・ヴァインスベルク」

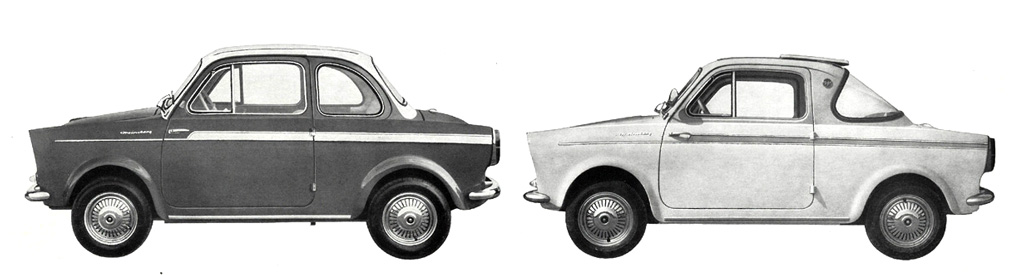

こうして誕生したネッカーは、1955年から生産を始めていたフィアット1100のNSUフィアット/ネッカー版「オイローパ(Europe)」、1956年に発表した、「NSUフィアット・ヤークスト(Jagst)」(同、フィアット600)を引き続き販売したほか、ヌォーヴァ500をノッチつきの3BOXスタイルに変更して、「ヴァインスベルク(Weinsberg)」という名前で販売した。ヴァインスベルクはフィアット・ヌォーヴァ500の車体前後を大幅に変えて3BOXスタイルを得ていたほか、質素だったヌォーヴァ500よりも、ぐっと高級に仕立てられていたことが特徴だった。

なおネッカーという会社は、1971年頃に倒産している。最後の生産車は、フィアット850のネッカー版「ネッカー・アドリア(Adria)」だった。

セダン(左。Limousette=リムーゼットと呼ばれた)とクーペ(右)の2バージョンを用意していた。どちらも、これでは4人は乗れないな……という想像通り、ヌォーヴァ500の4人乗りから2人乗りに変更。リアシートは設えられていたため、小さな子供が座れたほか、荷物置き場としても重宝した。

シュタイア・ダイムラー・プフでも500を作っていた

もう一方の「シュタイア・プフ500/650T」を作っていたのが、オーストリアの「シュタイア・ダイムラー・プフ」だ。「メルセデス・ベンツのGクラスや初代フィアット・パンダ4×4を開発したメーカー」として知っている人も多いだろう。現在は、クルマの開発や生産はシュタイア・ダイムラー・プフから分離した「マグナ・シュタイア」というメーカーが手がけており、前述のGクラスのほか、最近ではトヨタ・スープラ/BMW Z4などの製造も行っている。ちなみに現在シュタイア・ダイムラー・プフ自体は、アメリカのジェネラル・ダイナミクス系企業となって存続しており、軍用車両の製造を行っている。

シュタイア・プフの一部門を、カナダのマグナ・インターナショナルが買い取って誕生した「マグナ・シュタイア」では、トヨタ・スープラ/BMW Z4、ジャガー Eペイスなど「ニッチ」なモデルの生産を担当。かつては、プジョーRCZなども手がけていた。

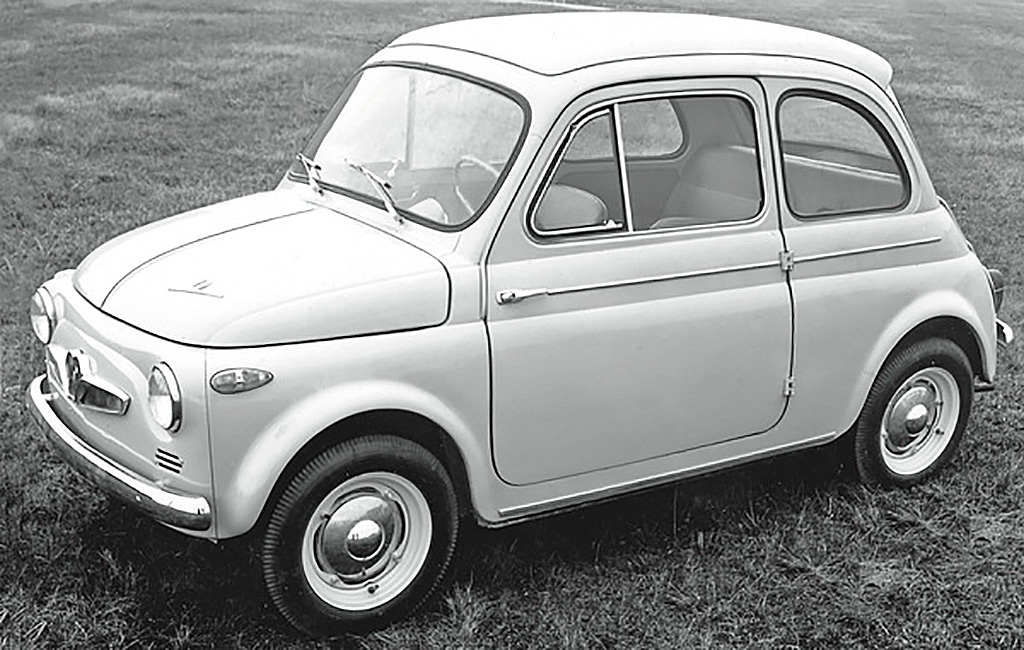

シュタイア・ダイムラー・プフの前身は、1864年に自動小銃工場生産からスタートしたシュタイアで、1920年代から優れたクルマを生み出していた。その後シュタイアは1934年にシュタイア・ダイムラー・プフという複合企業となり、戦時中はトラックやバス、軍事用車両や武器を製造していたが、1954年からフィアットからのライセンスのもとで乗用車生産を再開。まずはフィアット1100Eや1400(こちらは、シュタイア2000と呼ばれた)を生産し、1957年からはヌォーヴァ500も追加、「シュタイア・プフ500」としてグラーツ工場から送り出された。

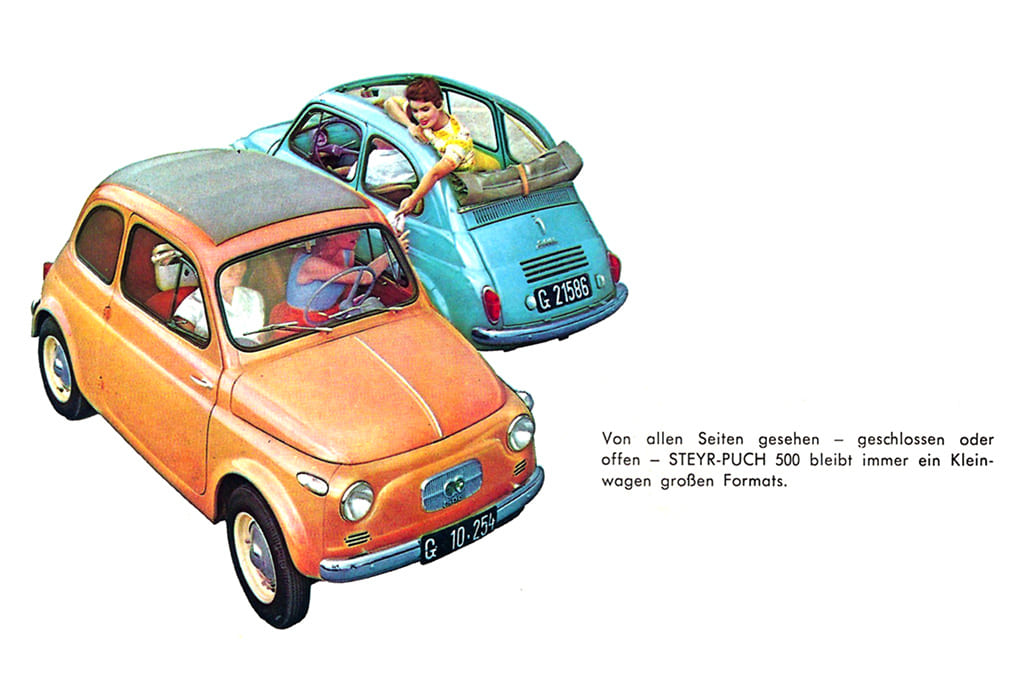

1957年からシュタイア・ダイムラー・プフのグラーツ工場で生産を開始した「シュタイア・プフ500」。ヌヴォーヴァ500の登場と同じ年に早くもライセンスを与えているが、1950年代から積極的に世界各地に進出したフィアットとフォルクスワーゲンでは、最新モデルのライセンス生産は珍しいことではなかった。写真は、当時のカタログより。フロントドアの窓は、なんと三角窓しか開かなかった。

エンジンはフラットツインに換装 独自のボディも登場

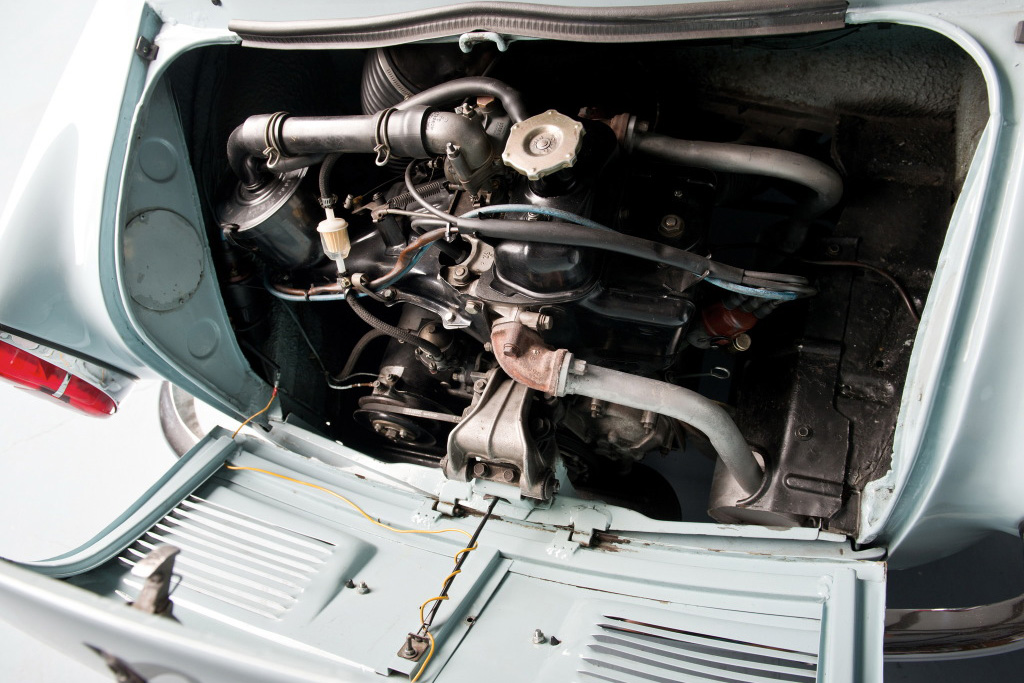

シュタイア・プフ500は、当初パワートレーンはベースの直2エンジンから、シュタイア・ダイムラー・プフ(以下、シュタイア・プフ)製の水平対向2気筒(フラットツイン)と4速トランスミッションに換装されていた。これによって後部座席のスペースが拡大、居住性が向上した。後ろヒンジのドア、ヘッドライトしたのヒゲ(スリット)などもヌォーヴァ50のそれを継いだが、フロントには長方形のグリルを備えていた。

1959年、シュタイア・プフ版の500はマイナーチェンジを行って「500D」に。ルーフが開閉可能なホロから固定化された際、後席ヘッドルーム確保のためリアウインドウ角度を起こしたオリジナルパーツが装着された。フロントグリルも長方形から「ウイング形状」に変更。フロントドアの窓も、クランクレバーを回して開けるようになった。なお、「D」はドイツ語で「Dach(ダッハ)=ルーフ」を意味している。

シュタイア・プフ500の屋根は、登場当初はヌォーヴァ500と同様に屋根がホロ製で大きく開く構造になっていたが、1959年、屋根の固定化とともにリアシート上部の空間を得るために、同社オリジナルのルーフ・パネルを載せ、車名も「500D」となった。これは、4人乗りながらも後席はミニマムだったヌォーヴァ500に対し、しっかりしたと4人乗りモデルを発売したかったシュタイア・プフとしては、後席住人のスペースをなんとかして稼ぎたい努力の跡だった。

500Dにはデラックス仕様で、最高出力を19psに高めた「500DL」も追加したほか、1961年にワゴン(本国ではジャルディニエラ)ボディに643cc・25psエンジンを載せた「500C(コンビ)」と、その低出力版「500E(エコノミー)」も登場している。

高性能版の「650TR」「650TR-II」

ワゴンの500Cと500Eに積まれた643ccユニットは、1962年にセダン(通常モデル)にも移植して「650T」を生み出し、500DLを置き換えた。続いて1964年、643ccエンジンを660ccに拡大、27psまでパワーアップした高性能版の「650TR(ラリー)」も出現。650TRはさらに40psオーバーというハイスペックを獲得して「650TR-II」に進化した。650TRは、本来警察などの緊急車両用として開発されたとのことだったが、市販されるとその高性能がスルーされるわけもなく、モータースポーツでも大活躍。1966年には650TR-IIがヨーロッパラリー選手権でクラスチャンピオンを獲得した。

シュタイア・プフ500/650は、1967年モデルからドアを前ヒンジにして、屋根をヌォーヴァ500と同じスタイルに戻したことで、見た目的には本国で1965年に発売された500Fに近づいた。このボディは「ヨーロッパ」と称される。さらに1969年になって、ついにパワートレーンも本国と同じフィアット製直2に置き換えた「S」モデルも登場している。

シュタイア・プフといえば、「ピンツガウアー」「ハフリンガー」など、悪路走破性能が高い万能車のイメージも強い。軍用として生まれてレジャーにも使われたハフリンガーは、650Tのフラットツインエンジンを載せており、シュタイア・プフ500の遠縁にあたる車種といえよう。

650TRを1960年代末にドロップしたあと、シュタイア・プフ500は1975年に生産を終了。後継として「シュタイア・プフ126」が投入されたものの、2年間で2000台ほど作られたのみで終わり、シュタイア・プフ製のフィアットRR小型車の生産はここでピリオドを打つことになった。

ちなみに、フィアット・ヌォーヴァ500 のアウトビアンキ版「ビアンキーナ」も、実は奥が深く、きちんと取り上げたほうがよい車種なので、また別の機会に記したい。

次回もまた、歴史の谷間に埋もれてしまったような「知られざるクルマ」を発掘してお送りしようと思う。