レア車アラート鳴りっ放し! ディエップに現れたアルピーヌの期間限定ミュージアムが壮絶だった件

アルピーヌの本拠地、ディエップで創業70周年記念イベントが2025年初夏に行われた際、もちろん約1000台が集まったミーティングの規模は大したものだった。だが今回のイベントの目玉のひとつとして出現した「ミュゼ・エフェメール」こと、イベント期間限定のアルピーヌ博物館は、色々とレアなベルリネットが網羅されており、質という意味でも、まるで「季節外れのワンメイク・レトロモビル」状態だったので報告したい。

【画像22枚】ピンクのラリーカー から幻の4WDプロトタイプ まで。アルピーヌ70年の歴史を物語る珠玉のコレクションを一気に見る

仕掛け人は未来の”公式博物館長”。アルピーヌを知り尽くしたエキスパートが監修

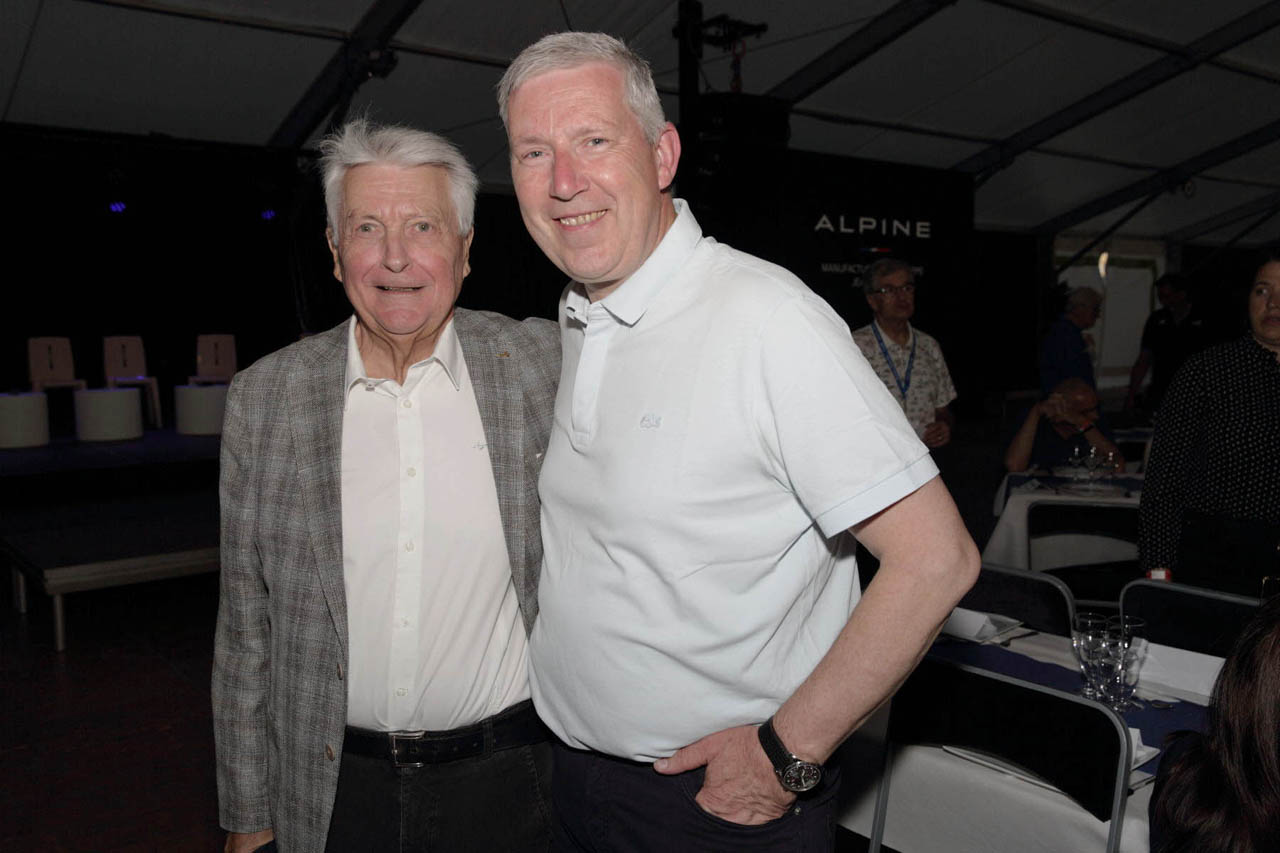

そもそも地元開催かつ70周年記念のミュージアム企画を監修したのは、ガチのアルピーヌ・エキスパート2名。プライベートでオリジナルA110をボルト1本まで自らの手でレストアした後、現行A110の基本骨格となるアーキテクチャ設計を担当したジャン=パスカル・ドース氏と、A110プロジェクトで購買部門マネージャーを務めたパスカル・ガルティエ氏だ。グループ本体のルノーもそうだが、じつはアルピーヌは独自のミュージアムを作り出す計画が決まっていて、ドース氏はその初代館長に内定している。

プライベートでオリジナルA110をボルト1本まで自らの手でレストアした後、現行A110の基本骨格となるアーキテクチャ設計を担当したジャン=パスカル・ドース氏(右)と、A110復活時のCEOオリヴィエ・ベルナール氏。

「そういうポストができるっていうから、ひとまず自薦で応募したら通ったんだ(笑)。場所をディエップに定めることだけがひとまずの条件で、まだどうなるか分からないけど、展示車両の候補をどれだけ協力を得られて集められるか、今回やってみたということだね。公表しても大丈夫かって? もちろん日本のアルピーヌ・ファンにも協力してもらいたいから大丈夫も何も!」

というわけでヒストリック・アルピーヌをそれこそ隅々まで知り尽くした二人に案内してもらうという、貴重な体験をしてきた。

量産を諦めるほど凝っていた? ミケロッティがデザインした幻の北米進出モデル

ガルティエ氏がいの一番に、ここから始めるべしと狙いを定めた個体は、まだアルピーヌのロゴの付いていない1954年式「レデレ・スペシャルNo.3“ザ・マーキス”」だ。ルノー4CV 1063というハイパフォーマンス版をベースに、ミケロッティ・デザインでカロッツェリア・アレマノが仕上げたアルミボディを架装している。つまりレシピといえる手法の部分は後のアルピーヌとまったく同じで、しかもジャン・レデレは1954年のニューヨーク・モーターショーでこのクルマを展示し、アメリカ人実業家と北米量産のビジネスを立ち上げる予定だったという、ライセンス生産のアイデアまで一緒だった。

「でも、造りが凝り過ぎていて量産ができない、ということで話は立ち消えたんだ。それでアメリカに残っていた個体が最近見つかって、レデレ家が数年前に買い戻したクルマなんだ」

どういうところが凝っているのか見せてもらうと、まずアルミ削り出しのドアノブ。

「ほぼフラッシュサーフェスで空力を意識している点は、今のEVみたいでしょう? その上、握りやすさと美しさも量産車らしくないぐらいこだわって……っていうところさ」

インテリアを覗くと、レザーがダッシュボード上にまで張ってあって、簡易なバケットシートに4点式ベルトを通すためであろうスリットが入っている点は、現行A110に通じるディテール。そしてリアに回ってみると、フードのアウトレット部分がスノーフレーク柄のアルミカバーで覆われているではないか。

「そうそう、A110 Rで見たことあるヤツだよね(笑)? 現行のA110が決してレトロじゃないけど、どれだけヒストリーに忠実かってこと」

市販モデル黎明期の1台。優美な「A108カブリオレ」の控えめな心臓部

続いては今回の期間限定ミュージアムで最初期の市販車の1台、1958年式「A108カブリオレ」。当時としてはリュクス仕立ての1台だが、内装を覗くとシートやトリムは市販車スタンダードに近づいたものの、フロアシフトやサイドブレーキ、ステアリングからダッシュボードの雰囲気は、前出のザ・マーキスとほぼ変わっていないことが分かる。そしてリアフード下には、まだモトゥールBことビランクール製の747ccエンジンが搭載されている。ヘッドにフィンが切られてオイルキャップはアルピーヌのロゴが入るものの、ソレックスのシングルキャブ仕様で32psの控え目なパワーだった。

伝説のベルリネット「A110」、その心臓部と”背骨”の進化

その隣には1964年式A110、今日のヘリテージカラーでいえばブルー・アズールに近い初期モデルがあった。ガルティエ氏によれば、『ミシェル・ヴァイヨン』のTVドラマシリーズで主人公の作中車として使われた個体だという。リアフードの下、1108ccでツインウェーバーを備えるエンジンはクレオン・フォント、ルノーのモトゥールCと呼ばれる当時の新世代ブロックだ。すでにヘッドには“G”のロゴがあり、ゴルディーニが手を加えたハイパフォーマンス版はとくにシエラ系と呼ばれる。以前のモトゥールBとはクランクシャフトの回転方向が逆のため、基本的にはトランスミッションのデファレンシャルギヤを逆向きにすることで対応したという。そのため単にエンジンの仕様以上に、インマニとエキマニの向き、トランスミッションやデフ、ラジエーター位置など、A110には様々なバリエーションが存在する。そして基本的な構造はA310、しかもそのインジェクション仕様にまで受け継がれている。

ところがスチール製のバックボーンフレーム構造は、+4仕様でホイールベースが伸びることはあっても、基本的には大差なく、その上にFRPの“受け皿”とボディが載せられている構造も同じ。スチールとFRP受け皿の結合部の仕上げを見た時は、何かいけないものを見てしまった気すらした……。その分、アルミ構造をもつ今日のA110の洗練ぶりが際立つわけだが、“背骨”となる補強に堅牢なサブフレーム構造という基本は、意外なほど変わっていないことにも気づかされる。

ピンクのA110が駆け抜けた! 70年代の女性ラリーチーム「チーム・アセットジル」

さすが現役のアルピーヌ専門家の二人がキュレーションしているだけあって、他にも見どころが多々あり過ぎるのだが、インパクトのある二つを紹介しよう。

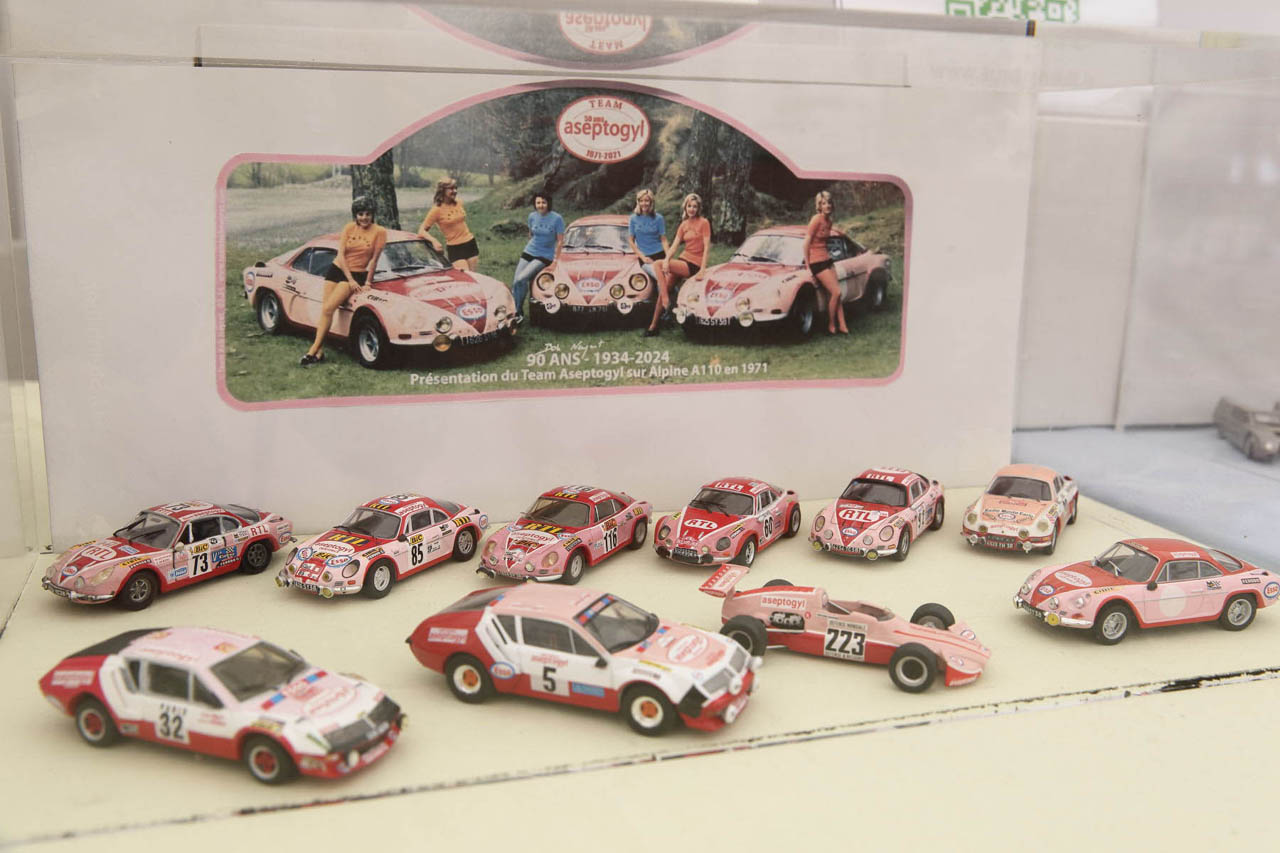

まずは1970年代に歯磨き粉のプロモーションのために結成された女性ドライバー&コ・ドライバーの「チーム・アセットジル」。当初、彼女たちがツール・ド・フランスやモンテカルロ、ヒルクライムなどで駆ったA110やA310が、見事にミニカーコレクションで再現されていた。後に彼女たちはランチア・ストラトスに乗り換え、プジョー504やシトロエンCXでラリーレイドにも参戦するが、いずれ欧州で萌えとかアイドル文化が華やかりし時代を彷彿させる。

ポルシェ959のライバルになり得た? アメリカ市場を目指した幻の「GTA 4WDプロトタイプ」

もうひとつは1986年式アルピーヌGTAだが、ヘッドライトがプレクシグラスでなくウインカーが分かれたアメリカ仕様、かつ後のA610に通じる形に換装されていて、ボディサイドには「BEREX(Bureau d’étude Renault Expérimental、ルノー実験研究室の略)」の見慣れないバッジが貼られている。これは何と、アメリカで実走試験を重ねていたプロトタイプの4WD仕様で、トランスミッションはルノーの369型とある。

じつはこのルノーの縦置きトランスミッションは、R20などはもとより同じV6のPRVエンジン繋がりでデロリアンDMC-12にも使われていた代物。そのターボそして4WD版で、しかもリアエンジンということで、前方へ駆動力配分するためのユニバーサルジョイント式のプロペラシャフトを備え、前後配分は35:65のフルタイム4輪駆動だった。

ルノーは1987年にアメリカ市場から撤退したため、1台限りのプロトタイプで終わった。あの時代、デローリアンの遠縁のような従兄弟モデルにして、ポルシェ959のライバルをアルピーヌが用意していたと思うと、感慨深い。ちなみにドース氏は、こうも述べていた。

「ざっとだけどアルピーヌは1995年までに生産台数が約2万5000台、現行A110も今のところそれぐらいだから、せいぜい新旧の合計でこれまでに通算5万台ぐらいしか存在しない。それってじつは、ポルシェ911でいえば年間の生産台数相当でしかないんだ(苦笑)。ポルシェ911は歴代100万台を優に越えているからね。でも、それだけ少数規模のメーカーが、これだけ多様で仕様も異なるレースカーやベルリネットを揃えてきたことが、凄いことじゃないか?」

アルピーヌが、量より質でしか刺さらない人じゃないと、分かりづらいスポーツカーである理由は、こういうところにあるのだろう。それの意味するところが一読してスッと頭に入るようなら、たぶん限りなく陽性だ。

【画像22枚】ピンクのラリーカー から幻の4WDプロトタイプ まで。アルピーヌ70年の歴史を物語る珠玉のコレクションを一気に見る