あえて自社でカーボンの製造も行うメリットとは?

日本を代表するレーシングカー・コンストラクターズとして知られる童夢が、新しいカーボンコンポジット開発製造拠点となる『Dome Advanced Carbon Laboratory(童夢アドバンスド・カーボン・ラボラトリー)』の稼働を開始。さらに4月1日から50%スケール・ムービングベルト風洞施設『風流舎』を再び運用することも発表した。果たしてその目的とは何か? 髙橋拓也社長に聞いた。

2015年に童夢の代表取締役社長に就任した髙橋拓也氏。「林さんの時代はル・マンの表彰台にも立っていない、ナンバーつきのスポーツカーも企画したけど一度も作れなかった。それを僕はやり遂げて、林さんの悔しがる顔を見たいんですよ」と笑う。

童夢の創始者である林みのる氏が、70歳を迎えるのに合わせ社長を引退したのは2015年のこと。その後継者として収まったのが、髙橋拓也社長だ。自身もアルファロメオ4Cや147GTAを駆り、アルファロメオ・チャレンジで優勝するなどエンスージァストとして知られる髙橋社長は、長年ショウビズの世界の第一線で活躍してきた経営者としての手腕も生かして、レーシングカー作りをビジネスとして成立させたいという林氏の夢を叶えてみせた。そして今回『童夢アドバンスド・カーボン・ラボラトリー』を建設し、『風流舎』を再起動させることで、スポーツカーからF1まで「エンジンとタイヤ以外ならなんでも自製できる」体制を整えた。一体その目的は何か? そして髙橋社長は童夢をどこに導こうとしているのか? 話を伺った。

「これまでにFIA F4マシンのF110を100台近く販売してきたのに加え、スーパーGTのGT300クラスで使われているマザーシャシーM101-86を販売するなど、おかげさまでレーシングカー・コンストラクターとしてのビジネスは、順調に成長しています」

しかしながらこの3年余り、童夢で新たなレーシングカーの開発を行ってきたという話は聞かない。2015年には第5のコンストラクターとしてLMP3に名乗りを挙げたが、その計画もいつしか潰えてしまった。

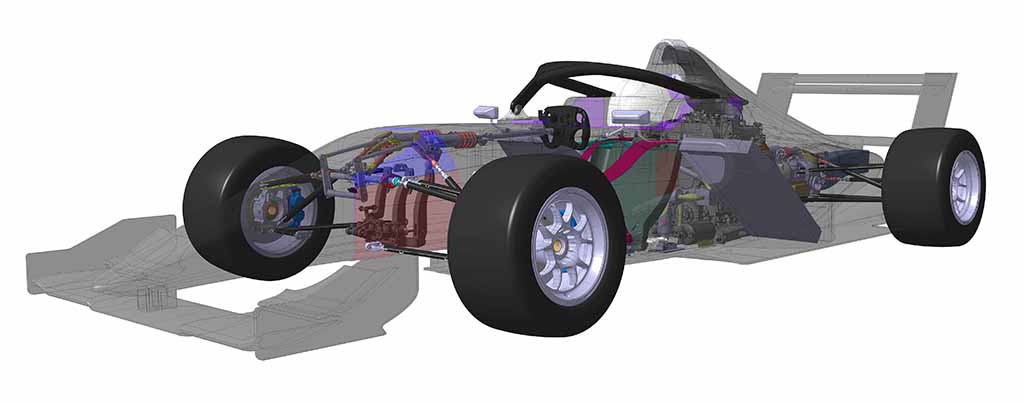

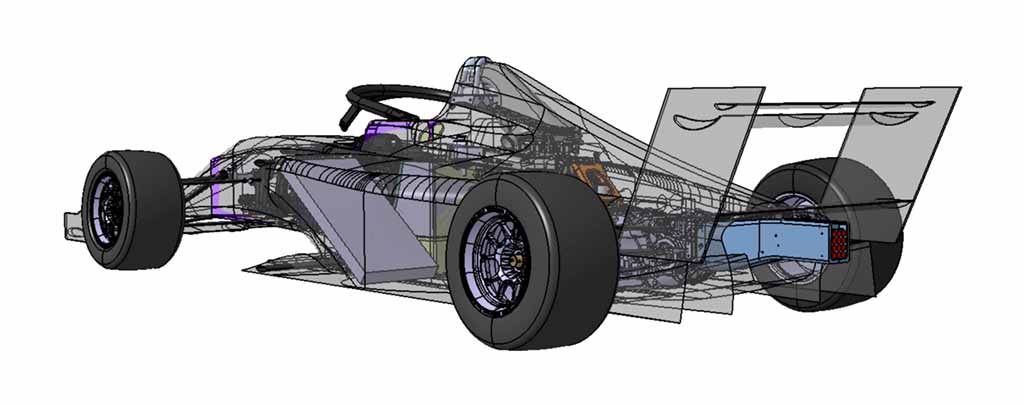

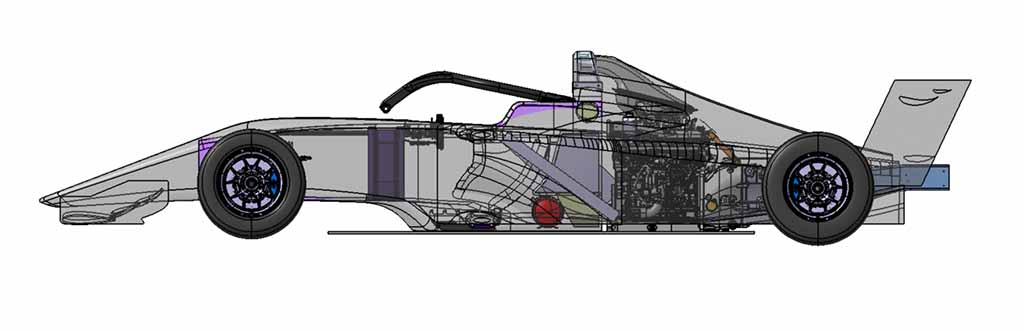

2019年からスタートするFIA F3とは別に、地域別の選手権として開催が予定されているリージョナルF3用に開発中のF111/3Rのデザインイラスト。2024年に投入予定の次期FIA F4マシンF111/4とモノコックを共用する。

「2013年に童夢カーボンマジックを東レさんに、2014年に風流舎をトヨタ自動車さんに売却し、2016年に現在の米原駅前の本社に移転したのですが、技術者も少なく、施設も縮小した状況では、童夢らしい満足のいくLMP3マシンの開発を行うのは無理だろうと判断したためです」

一方で童夢は2016年に台湾のKCMGコンポジットインターナショナルと業務提携。開発、設計など“頭脳”となる部分を童夢が、実際の製造をKCMGが引き受ける形でカーボンコンポジット事業などを展開してきた。

「童夢ではレーシングカーの開発、製造以外に、昔から自動車メーカーなどの研究、開発などの受託業務を行っているのですが、今では自動車のみならず、航空宇宙、医療、ロボットなど幅広い分野に深く関わるようになっています。ところが安全保障上の問題もあって、海外の企業に委託することが難しい状況となってきました。そこでKCMGとの提携を解消し、独自のカーボンコンポジット施設を立ち上げることが必要となったのです」

昨年から、童夢製マザーシャシーM101-86を使用するCars Tokai Dream28のロータス・エヴォーラMCのメンテナンスも担当。今後はメンテナンスガレージとしても活動も広げていきたいという。

では国内の他メーカーと手を組むのではなく、あえて自社でカーボンの製造も行うメリットはどこにあるのだろうか?

「例えばモータースポーツでは緊急性、機密性に加えクオリティの高いものが求められます。それを海外で作り供給するのには限界があるし、技術や機密が流出する恐れもあります。また我々は量産品を作るのが目的ではなく、常に新しい研究をしながら、高性能、高品質のものを素早く、安く提供したいと思っています。そのためには研究開発から製造まで一貫してできるコンパクトで充実した設備が必要でした。また塗装ブースやワークショップが直結しているのも大きなメリットだと思っています」

将来的にはロードゴーイングスポーツカーを出したい

そこに4月1日から50%スケール・ムービングベルト風洞施設『風流舎』が加わることで、童夢ではあらゆるニーズに対応できるハイスペックな研究・開発を製造まで含めたパッケージで受けられる理想的な体制を手に入れることとなった。

「コンパクトにしたのに、結局元の体制に戻ってしまいましたね(笑)。エンジニアなど社員の数も昔と同じくらいになったし、若い有能な人材も入ってきてくれています。もちろん最新の設備が揃っているのも大事ですが、童夢の財産は何と言ってもそれらを正しく使いこなし、常に新しいものを追い求める能力を持った豊富な人材と、40年間にわたり開発してきたデータとノウハウが充実していることです。そういう意味では工場ではなくR&Dセンターという方が正しいかもしれません」

2017年からシビックTCRでスーパー耐久ST-TCRクラスに参戦を始め、同年にチャンピオンを獲得。FK8型となったシビックTCRで戦った18年もチャンピオンを獲得した童夢レーシングチーム。この参戦には市販車をベースとしたレーシングマシン作りのデータ収集という意味合いが強い。

その上で、髙橋社長は童夢オリジナル・マシンの開発計画を話してくれた。

「まずはリージョナルF3 (今後世界で展開される地域F3規格)用のニューマシン、童夢F111/3Rを発表する予定です。既存のF3に比べ量産エンジン、小排気量ターボを使うため、ネガティブなイメージが持たれがちですが、他社のシャシーを検証してみると、まだやれることがいっぱいあります。また2024年にFIA F4が新型に変わるので、それに合わせたF111/4の開発も進めています。この2台のモノコックは基本的に同じもので、“HALO”が付くなど安全性の高いものとなります。その他マザーシャシーもGT3規格にあわせアップデートを予定しています。マザーシャシーに関しては、レース以外の色々なところからのオファーや要望も多いので、より安全性の高いマザーシャシーを作ることも目標です」

そしてもう一つ、髙橋社長には実現を渇望するプロジェクトがある。

「ゆくゆくはスーパーフォーミュラを作りたいし、ル・マンにも復帰したいという目標がありますが、それよりも前に童夢の悲願である、ロードゴーイングスポーツカーを出したいと思っています。まだ具体的なビジョンはありませんが、何百馬力もあって何億円もするスーパーカーではなく、童夢らしいコンパクトで乗って楽しめるライトウェイト・スポーツが理想ですね」

現在、童夢ではホンダ・シビックTCRを擁してスーパー耐久のST-TCRクラスに参戦を続けている他、昨年からスーパーGTのGT300クラスでマザーシャシーを使用するCars Tokai Dream28のロータス・エヴォーラMC、さらに今シーズンからTEAM UPGARAGEのNSX GT3のメンテナンスを行っている。

「童夢は自分たちのクルマを走らせるレーシングチームとしての活動はしてきましたが、メンテナンスガレージとしての活動はほとんどしてきませんでした。今こうしたレースやメンテナンスを行っているのは、これからさらに伸びていくと思われる市販車をベースとしたレーシングカーのノウハウを学ぶ目的もありますが、いつでもチームとして第一線に出ていけるように力を蓄えているという意味もあります」

そうした髙橋社長の話を聞いていると、林みのる氏が理想としてきたレーシングカー・コンストラクターとしてのビジョンがひとつずつ形になり、ビジネスになっていることが実感される。

「林みのるから受け継いだ“遺言状”を見ながら忠実に守っていますから。僕がやっているのは、それらを実務レベルに落としているだけです」

と髙橋社長は謙遜するが、考えうる理想の体制を整えた童夢が、さらなる飛躍を果たすのは間違いなさそうな気配である。

取材協力:童夢 http://www.dome.co.jp/