青梅街道をひたすら走り多摩川の源流域

2012年に中央道の笹子トンネルが事故で長期にわたって通行止めとなった時、混雑する国道20号の迂回路として、 多くのクルマが通り抜けていった柳沢峠。東京都心の新宿と甲府盆地とを険しい山越えで結ぶ青梅街道は、関所を通らずに済むことから、 江戸時代には 「甲州裏街道」 と呼ばれていた。

400番以上の大きな番号を持つ国道は、東京都内には3本しかない。そのうちの2本は第三京浜(国道466号)と圏央道(国道468号)で、一般道の区間は第三京浜起点の環八・瀬田交差点から玉川ICまで、環八(都道311号)と重複するわずか2kmほどに過ぎない。そんな意味では、八王子から甲府盆地へと至る国道411号は、都内では唯一と言ってもいい、とても貴重な(?)400番台の国道なのである。

東京に住んでいても、411号という国道番号は「見たことも聞いたこともない」という人が多いはず。しかし、この道筋がかつての青梅街道を辿っていると聞けば、ほとんどの人が「なるほど!」と合点してくれるに違いない。

現在、青梅街道(八王子以東は都道5号)の起点となっているのは新宿3丁目交差点。江戸時代の初め、このあたりには日本橋から発する五街道のひとつ、甲州街道の第一宿「内藤新宿」が作られ、その追分から脇往還の青梅街道が分岐していた。かつての宿場町の痕跡はまったくといっていいほど消えてしまったが、唯一、創業が康正元年(1455年)と伝えられる老舗〝追分だんご本舗〟だけはいまも健在である。

そもそも青梅街道は、慶長11年(1606年)の江戸城大改築に際して、質の良い青梅の石灰を運ぶために整備が進められた道である。武蔵野台地をまっすぐに横切り、青梅から先は多摩川の流れに寄り添うように関東山地へと分け入っていく。その道のりは現代の国道411号を走っていてもたっぷりと味わうことができる。

江戸時代の青梅街道が越えていたのは標高1897mの大菩薩峠。日本百名山のひとつ、 大菩薩嶺 (標高2057m)のすぐ南の鞍部を越えていくルートである。

一方、青梅街道の南側を並走する甲州街道(現在の国道20号や中央道が辿る道筋)には、標高こそ低いものの小仏峠 (標高548m)と笹子峠(標高1096m)というふたつの峠越えがあり、五街道ならではの取り締まりの厳しい関所も置かれていた。距離で比べても、内藤新宿から甲府までの道のりは、青梅街道の方が2里(約4km弱)ほど短いため、この「甲州裏街道」を行き来する人は決して少なくなかったという

山深い東京の向こうに富士の絶景が待っている

「うちの旅館の前に細い砂利道が残っているだろう。あれが昔の青梅街道なのさ。ここを自動車が走るようになったのは、戦後もずいぶん経ってからのこと。オレが子どもの頃は、まだ米や塩、炭や竹かごをいっぱい積んだ馬方さんたちが行き来していたんだよ」

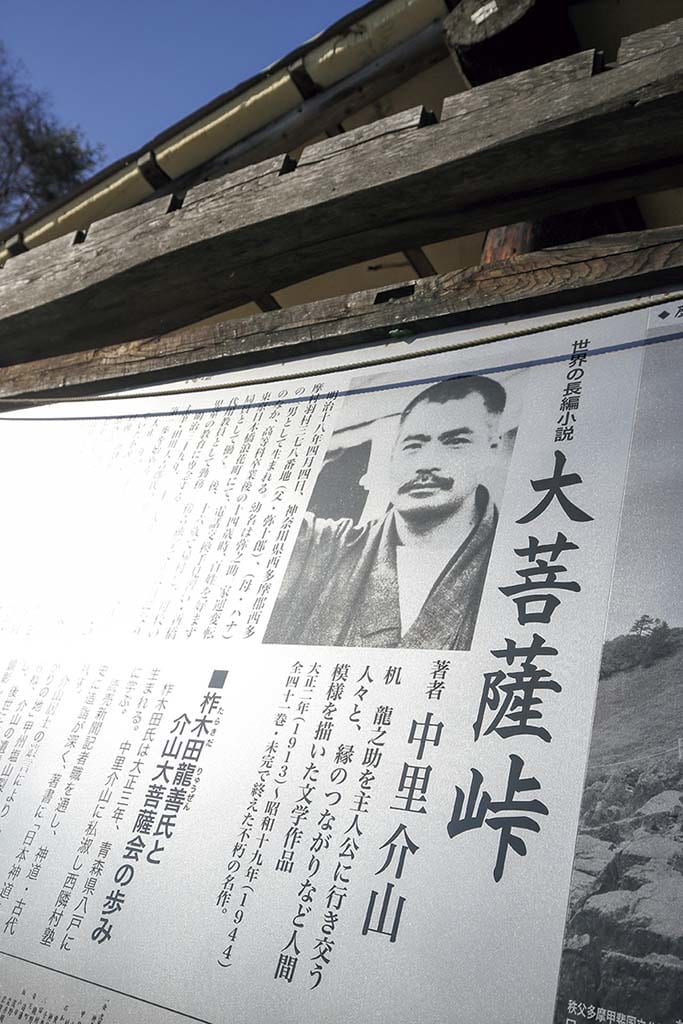

こんな話を聞かせてくれたのは、裂石温泉・雲峰荘のオーナー、林金次さん(85歳)である。林さんは小説『大菩薩峠』の作者、中里介山の記念館設立にも多大な尽力をした地元の名士であるが、ただし、彼が子どもの頃に目にした青梅街道というのは、すでに大菩薩峠を越えるルートではなくなっていた。

多摩地域と甲州をつなぐ裏街道として、江戸時代を通じて人や荷が盛んに行き来した青梅街道は、険しい山道のため、冬場や悪天候の時には遭難者が出ることも珍しくなかったという。そのため、明治11年(1878年)に大菩薩嶺の北側を大きく迂回する新道が作られたのである。

このとき開削されたのが標高1472mの柳沢峠。大菩薩峠に比べると400m以上も低い稜線を越えていくため、冬季でも比較的安全に通行でき、勾配もさほどきつくなかったため、現在の国道411号も開通当時とほとんど変わらぬ道筋を辿っている。

「いまはまだ登山口までクルマで簡単に行けるよ」と林さんに教えられ、今回われわれは大菩薩峠まで徒歩で登ってみることにした。昔の旅人の苦労を少しでも味わってみようと思ったのだ。

大菩薩峠の甲府盆地側、県道201号と218号が交わる上日川峠(※)にクルマを置き、整備の行き届いた登山道をのんびり歩き始める。 登山口から約1時間、 木々の隙間から峠の稜線が見え始める頃には、登山道のところどころに雪が現れるようになる。12月下旬、暖冬の影響もあって、麓の裂石温泉はもちろん、柳沢峠でも雪の気配はまったくなかっただけに、標高の違いを実感する。

勾配のきつくなった登山道をさらに20分ほど登り詰めると、急に視界が開け、背の低いクマザサに覆われた大菩薩峠へと出た。時刻は午後3時過ぎ、陽射しはまだたっぷりと降り注いでいたが、山小屋の壁に掛かる温度計はマイナス2℃。草鞋ばきで、ろくな防寒装備もない旅人にとっては相当厳しい山越えだったに違いない。

ただし峠からの眺めは本当に素晴らしい。正面には雄大な富士がそびえ立ち、眼下に広がる甲府盆地の向こうには、南アルプスや八ヶ岳が峰々を連ねている。

展望の広がりという点では大菩薩峠に一歩譲るものの、国道411号の柳沢峠から眺める富士の姿もなかなかのものだ。青梅街道をひたすら西に向かって走り続け、都会から田園、山村、深山幽谷と急変していく東京の風景に驚きつつ、峠を越えて富士の絶景と出会う……。たまにはこういう下道の旅もいいものだと思った

※県道201号は12月中旬から、県道218号は1月4日から、ともに4月中旬まで冬季閉鎖となります。

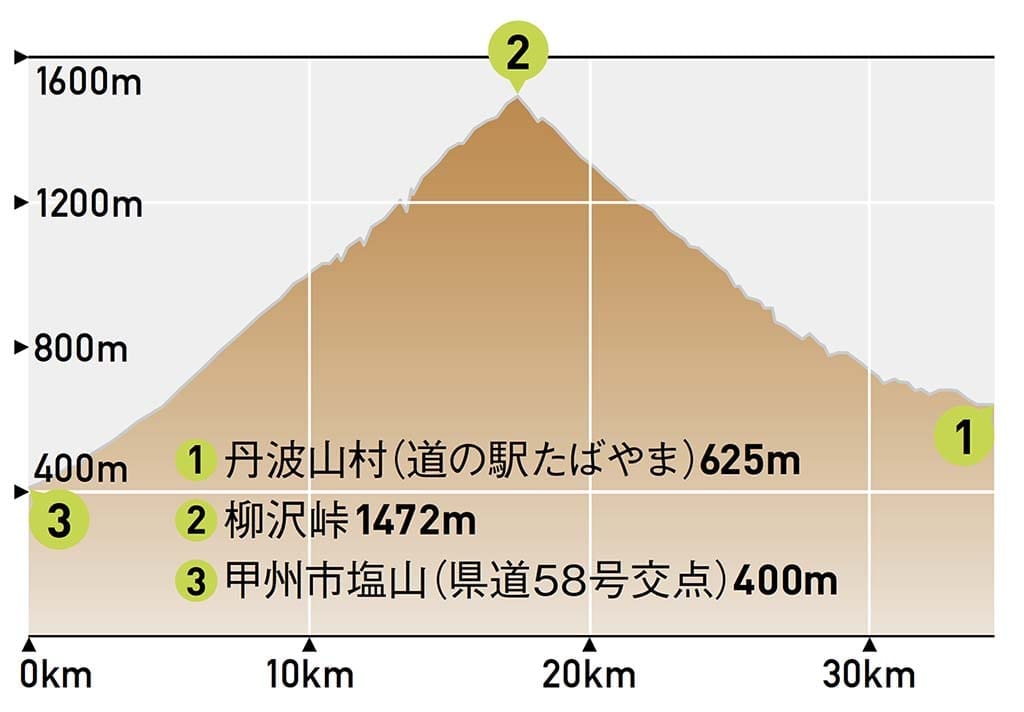

柳沢峠3Dマップ

◎所在地:山梨県甲州市◎ルート:国道411号◎標高:1472m◎区間距離:34.5km◎高低差:1072m◎冬季閉鎖:なし

◎所在地:山梨県甲州市◎ルート:国道411号◎標高:1472m◎区間距離:34.5km◎高低差:1072m◎冬季閉鎖:なし

【A】小澤酒造(おざわしゅぞう)

奥多摩の湧水が生む名酒

奥多摩の湧水が生む名酒

名酒「澤乃井」で知られる青梅市郊外の老舗酒蔵。買い物や食事が楽しめる清流ガーデン・澤乃井園を併設しているほか、酒蔵の見学もできる(無料/所要時間45分/要予約)。●10:00-17:00(冬季は16:30まで)/月曜定休/青梅市沢井2-770/0428-78-8210

【B】道の駅こすげ(みちのえきこすげ)

多摩川源流の特産品が揃う

多摩川源流の特産品が揃う

山梨県小菅村は多摩川の源流域に広がる水の郷。道の駅こすげでは、写真の多摩川サイダー(250円)をはじめ、水を生かした特産品を数多く用意。日帰り温泉施設もすぐ近くにある。●10:00-17:00/無休(レストランは水曜定休)/小菅村3445/0428-87-0020

【C】柳沢峠茶屋(やなぎさわとうげちゃや)

富士の眺めと麦とろが自慢

晴れた日には富士の絶景を満喫できる峠の茶屋。名物の麦とろは栄養価が高く、消化も良いため、古くから旅人に愛されてきたという。柳沢峠の湧水を用いるコーヒーやそばも味わうことができる。●9:30-17:00/火曜定休/甲州市塩山4783-1/0553-34-2243

【D】裂石温泉 雲峰荘(さけいしおんせんうんぽうそう)

峠の麓に湧く秘湯の宿

峠の麓に湧く秘湯の宿

柳沢峠の麓にある「日本秘湯を守る会」の宿。美人の湯とされる高アルカリの湯と自家農園で栽培される食材をふんだんに使った料理が自慢。平日は日帰り入浴も可能(要問合せ)●1泊2食付き9,000円(平日/税別)から/甲州市塩山上萩原2715-23/0553-32-3818

【E】道の駅 甲斐大和(みちのえきかいやまと)

古刹で生まれた天目そば

古刹で生まれた天目そば

甲州市大和町の天目山栖雲寺は、蕎麦切り発祥の地として知られる古刹。そこで生まれた天目そばは道の駅甲斐大和のレストランで味わえる。もりそば840円。●8:30-18:00(通常メニューは11:00から)/木曜定休/甲州市大和町初鹿野2248/0553-48-2571

アクセスガイド

柳沢峠までは新宿から青梅街道(都道5号/国道411号)をひたすら走り続けると約130km、渋滞がなくても4-5時間はかかる。最も近いインターは中央道・勝沼ICで、峠までは約

23km/45分。圏央道の日の出ICからは約65km/2時間の道のり。